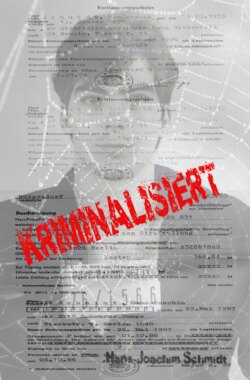

Читать книгу Kriminalisiert - Hans-Joachim Schmidt - Страница 4

Anfang vom nicht Endenden

ОглавлениеIrgendwie machte ich mich immer unbeliebt, wenn es um die Belange der DDR und deren Vertreter ging. Sei es mein Verhalten dem System gegenüber oder meine etwas andere Weltanschauung in Bezug auf Kapitalismus und Sozialismus. Dabei hatte ich nur Fragen, die ich gern beantwortet gesehen hätte.

In der Schule lehrte man mir, dass es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten. Aber dass allein schon Fragen Menschen zu Wutausbrüchen und zu unmenschlichen Handlungen bewegen konnten, wurde mir in den nächsten Jahren bewusst. Nein, ich habe nicht aufgehört zu fragen, denn ich wollte ja nicht doof sterben. Damals dachte ich noch: „Der muss es ja wissen, denn er ist älter und erfahrener als ich“, wenn ich fragte und nicht ganz sicher war, ob es sich in der Tat so verhielt, wie es mir vermittelt wurde. Allerdings wusste ich nicht, dass die, die ich damals fragte, ihre Antworten von der sozialistischen Führung, also der Partei, vordiktiert bekamen – und es sah so aus, dass einige Fragestellungen gar nicht erst in ihrem Programmkatalog vorkamen.

Schnell erkannte ich, dass die DDR kein Staat der Diktatur des Proletariats, sondern schlichtweg eine Diktatur durch die Staatsführung, der Partei, selbst war. Die DDR war ein totalitäres Staatssystem.

Schon eine solche Erkenntnis, im falschen Umfeld laut geäußert, zog damals empfindliche Strafen nach sich.

Ebenso wurden Handlungen von meiner Seite, durch staatstreue Empfänger, falsch interpretiert, was ebenfalls nicht selten ohne Spuren an mir vorüberging.

Gerade weil ich oft missverstanden wurde, ging mir damals ein Satz von den Lippen, über den ich selbst erstaunt war, ihn so gesagt zu haben, der mir allerdings zusätzlichen Ärger einbrachte. Aber lest selbst, welches Ereignis mich zu diesem Satz, oder auch Zitat, trieb.

Schon in der 10. Klasse, als die Musterungskommission aus dem Wehrkreiskommando Berlin-Köpenick bei uns vorstellig wurde, um uns auf den Wehrdienst vorzubereiten und gegebenenfalls Rekruten zu ordern, die sich für mehr als 18 Monate verpflichten würden, fiel ich unangenehm auf.

An jenem Tag hatte ich Tafeldienst, als wir von unserem Lehrer die Meldung von diesem hohen Besuch bekamen, der allerdings sehr kurzfristig anberaumt worden war. Er befahl uns unser Klassenzimmer auf Hochglanz zu trimmen, dafür ließen sie sogar eine Unterrichtsstunde ausfallen. Uns blieben etwa 45 Minuten bis zum Eintreffen der militärischen Delegation, wie unser Lehrer den Besuch auch nannte.

Der Bereich rund um die Tafel sowie der Lehrertisch und die komplette Front des Klassenzimmers, an der auch der Kartenständer und das Bild unseres Staatsratsvorsitzenden angebracht waren, oblagen meiner Wenigkeit. Voller Eifer und sehr beflissen ging ich meinen Reinigungsarbeiten nach. Vielleicht war ich etwas zu eifrig oder auch zu hektisch in meinem Tun, gerade als es darum ging, ein Bild zu reinigen. Es war nicht irgendein Bild, sondern eins, worauf man stolz sein sollte, es in seinem Klassenzimmer hängen zu haben.

Anstatt das Bild von der Wand zu nehmen, schmierte ich mit einem feuchten Lappen darüber.

Jedenfalls fiel mir beim Putzen des Glases jenes Bild, auf dem Walter Ulbricht abgelichtet war, von der Wand.

Jener Walter Ulbricht war zu der Zeit der bedeutendste Politiker der DDR, er war der Staatsratsvorsitzende und stand bis 1971 an der Spitze des Zentralkomitees der SED. Es ist auch der Ulbricht, der die Mauer bauen ließ.

Der Nagel in der Betonwand hielt wohl nicht mehr, was man sich vor dem Einschlagen von ihm versprach – er versagte seinen Dienst.

Somit begann der Ärger.

Nachdem ich über das Bild mit einem trockenen Tuch gewischt hatte, versuchte ich es wieder an seinem angestammten Platz zu befestigen, aber vergebens. Da sich der Nagel auch nicht mehr in diese Betonwand fest hineinschieben ließ, weil einige Stückchen Putz mit dem Nagel herausbrachen und ich keinen Hammer zur Hand hatte, hängte ich das Bild kurz entschlossen an den im Klassenzimmer befindlichen Kartenständer.

Jener Kartenständer war im eigentlichen Sinne kein Ständer, sondern, ähnlich einer Jalousie, an der Decke angebracht. Mittels eines angebrachten Stricks konnte die Karte durch Ziehen rauf- und runtertransportiert werden und rastetet dann ein. Unten an der Karte befand sich eine Holzleiste zur Stabilisierung, an der sich eine Lederöse und eben dieser Zugstrick befanden. Diese nachträglich angebrachte Lederöse diente jetzt zur Arretierung, welche an einem festen Haken in der Wand Halt fand. Das war auch notwendig, weil sich die Karte anfangs hin und wieder von allein wieder einrollte und letztlich nicht mehr einrasten ließ.

An genau dieser Öse befestigte ich dieses Streitobjekt –das Bild Walter Ulbrichts – mit einer vom Lehrer angeforderten Büroklammer und zog meine Konstruktion hoch.

Ich hätte auch den Zugstrick genommen, aber er war zu dick und es befand sich eine Murmel am Ende dran, sodass ich keine Möglichkeit sah, ihn mit dem Bild zu verwenden. Auch den Haken, der mittels Dübel anständigen Halt hatte, hätte ich nehmen können, der der Arretierung der Weltkarte stets nützlich war. Nur hätte dann das Bild zu tief gehangen, was unserem Staatsratsvorsitzenden nicht gerecht wurde, so mein Dafürhalten.

Unsere Klasse blitzte, selbst der Fußboden wurde durchgekehrt und gewischt. Er sollte sogar noch eingebohnert und mit einer, mit Gewichten beschwerten, Bürste geblockt werden, aber dafür reichte dann doch die Zeit nicht mehr aus.

Und dann kamen sie, die hohen Gäste. Wir hörten schon deutlich das Anrücken, welches durch das Aufschlagen der mit Eisen beschlagenen Stiefel auf dem Terrazzoboden angekündigt wurde.

Diese schweren Schritte waren bestimmt im ganzen Schulgebäude zu hören. Einige Schüler der unteren Klassen begleiteten die Formation bis vor unsere Klassenzimmertür. Allerdings wurden sie von einem Lehrer, der Pausenaufsicht hatte, weggescheucht.

Und dann betraten sie unser Klassenzimmer. Jeder der Uniformierten hatte geflochtene Schulterstücke, also ab Major aufwärts.

Unser Lehrer stand vor den Geflochtenen wie ein Erstklassenschüler, der gerade eine Schultüte in Empfang nahm. Dann salutierte er auch noch. Eigentlich nicht anders zu erwarten, denn er war unser Staatsbürgerkunde- und Geschichtslehrer.

Einer der Uniformierten, übrigens der Einzige mit drei goldenen Sternen, ein Oberst, drehte sich lobend, bezüglich der Ordnung und Sauberkeit unserer Klasse, um und verstummte kurz darauf, als er das Bild Ulbrichts an dem Kartenständer baumeln sah. Mit strengem Befehlston fragte er, auf das Bild zeigend, was eher einem Gruß aus der NS-Zeit glich: „Wer hat das zu verantworten!?“

Ich wusste gar nicht, was der hat, dass der so außer sich ist. Der Oberst hatte mittlerweile ein knallrotes Gesicht und wiederholte seine Frage: „Wer hat das hier veranstaltet!?“ Bei der erneuten Frage spuckte er und wedelte wie verrückt Richtung Kartenständer. Ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt, und der wäre explodiert oder hätte seine Dienstwaffe gezogen. Jedenfalls stand ich auf, stellte mich, ihm gebührend und der gespannten Situation entsprechend, stramm vor ihm hin und sagte mit einer sagenhaften Freude: „Herr Oberst, ich habe den da aufgehängt.“

Und ich meinte es, so wie ich es sagte, der Tätigkeit entsprechend ohne Hintergedanken. Vielleicht hatte ich gerade nicht sofort die richtige Wortwahl gefunden, sie traf aber dennoch meine Absicht, das Bildnis von überall, dem Klassenzimmer heraus, sehen zu können.

Niemand fand das, im Anbetracht des hohen Besuches, lustig – und ich seinen straffen Ton und Wutausbruch auch nicht. Umso erstaunter war ich, als ich aus dem Klassenzimmer flog und letztlich auf einem Polizeirevier landete.

Um es richtigzustellen: Es war sogar das Polizeipräsidium in Johannisthal. Es war jenes Präsidium, vor dem ich als Kind sah, wie ein Mann aus dem obersten Stockwerk flog und vor mir aufschlug.

Was die mir alles unterstellten, darf man wirklich nicht wiedergeben, weil es so fern jeder Vernunft und Vorstellungskraft war, was sie aus meiner gut gemeinten Handlung her deuteten. Irgendwann wurden mir die unsinnigen Anschuldigungen zu viel und ich sagte jenen Satz, mein erstes Zitat: „Der Schmutz liegt im Auge des Betrachters.“

Ich bekam nur noch ganz kurz mit, wie einer der Polizisten den Versuch startete, auf mich zuzuspringen. Er stolperte dabei aber über einen Stuhl und fiel auf mich drauf. Dann wurde es sehr still und dunkel um mich herum. Wie ich später erfuhr, war der Kripobeamte, in seinem Zorn, auf mich draufgefallen und hatte mich dadurch zu Boden gerissen. Beim nächsten Fahnenappell bekam ich vor versammelter Belegschaft, vom Schuldirektor, einen Tadel ausgesprochen.

Später erfuhr ich, warum der Oberst so sprachlos war. Er soll mit Walter Ulbricht, als junger Kommunist, im Untergrund gearbeitet haben und dieses Thema schlachteten die über Stunden aus.

Einem ähnlichen Missverständnis unterlag ich, was mir womöglich meinen Ausbildungsplatz hätte kosten können, als ich meinen Stundenplan sah, den wir vor Lehrbeginn ausgehändigt bekamen.

Wie schon erwähnt, fiel mir etwas in der Unterrichtsplanung bezüglich meines Lehrplans, auf.

Nach Sichtung der Fachbereiche, die uns vermittelt werden sollten, und deren Einteilung sowie der Häufigkeit der vorgesehenen Stunden des Lehrplanes wurde ich stutzig, was ich eher als einen Fehler beziehungsweise Verwechslung der Zuteilung der Stunden ansah.

Um mich schlau zu machen, fragte ich daraufhin, explizit in der Stunde, in der das Fach gelehrt wurde, den Lehrer: „Herr Moldenhauer, warum haben wir mehr Unterrichtstunden in dem Fach Marxismus-Leninismus als Lehrstunden in der Instandhaltung?“

Um dieser Frage eine Berechtigung zu geben, sollte ich anführen, dass ich den Beruf eines Instandhaltungsmechanikers erlernte.

Daraufhin sagte er feierlich und mit geschwollener Brust: „Nur ein guter Marxist-Leninist ist ein guter Facharbeiter.“

Ich schaute ihn an, und er sah in mein verdutztes Gesicht. Daraufhin nickte er mir zu, um seine These zu untermauern. Mann, dachte ich, der ist wohl doch von seiner Ansicht überzeugt.

Darauf fragte ich, nur um es genau zu wissen und ihn nicht missverstanden zu haben: „Herr Moldenhauer, kann ich das dann so verstehen, dass, wenn ein Kunde später mal einen Rohrbruch hat, ich ihm das Kommunistische Manifest zitieren sollte, anstatt den Rohrbruch zu reparieren?“

Für diese Frage erhielt ich zwar die Lacher der Lehrlinge, aber Herr Moldenhauer blieb mir eine Antwort darauf schuldig. Er schaute nur ziemlich blöd drein. Ich begriff gar nicht, was der nun wieder hatte, dabei hatte ich nicht einmal die Staatsbürgerkunde-Stunden angeführt, die er ebenfalls unterrichtete.

Nach dem Trubel, der dann veranstaltet wurde, will ich wirklich nicht wissen, wie seine Reaktion daraufhin ausgefallen wäre. Aber der Zoff, den der beim Direktor abließ, war schon sehr heftig. Der Moldenhauer verlangte doch tatsächlich, mich aus der Lehre zu schmeißen, schon wegen der Lage der Lehranstalt. Er nannte mich wirklich eine „subversive Person“.

„Herr Moldenhauer, da fahren Sie aber starke Geschütze gegen den Jungen auf. Er war vielleicht etwas vorlaut, aber dass er ein Umstürzer oder Zersetzer sein soll, so wie Sie ihn benennen, ist wohl von Ihnen, Kollege, etwas vorschnell geäußert“, sagte der Direktor.

Der Moldenhauer entschuldigte sich für seine Äußerung, was mich übrigens überraschte.

Dabei hatte ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich diesen Beruf erlernen durfte. Es lag nicht primär an meinem Abschlusszeugnis, was mir Schwierigkeiten brachte, sondern die Tatsache, dass sich die Lehrstelle im Grenzgebiet zwischen Kreuzberg (West-Berlin) und Ostbahnhof (Ost-Berlin) befand. Wenn es nach dem Heim gegangen wäre, wäre ich Betonwerker, deren Lehrstellen sich am Nöldnerplatz befanden, geworden – und darauf hatte ich nun wirklich keine Lust. Zumal sich der Anfahrweg zum Nöldnerplatz auch sehr schwierig gestaltete, weil man mehrmals umsteigen musste.

Schließlich gab mir der Direktor der Lehranstalt nur noch eine einzige Chance und sagte: „Ab sofort verlange ich von Ihnen, dass Sie sich möglichst unauffällig verhalten und derartige Klugscheißerei unterlassen.“

Schließlich musste auch ich mich bei dem Moldenhauer entschuldigen, und er nahm sie an. Wenn auch zögerlich, aber er schien mir meine Frage verziehen zu haben, auch dank des Direktors, der mit Engelszungen auf ihn einredete. Vielleicht lag es auch an der Richtigstellung und der Entschuldigung, die der Direktor von ihm abverlangt hatte.

Und damit nicht genug, wurde auch noch das Heim von meinem Fehlgriff, wie es offiziell hieß, informiert. Hausarrest mit freizeitraubenden Reinigungsarbeiten in Haus und Gelände waren das Resultat.

Der Sturm legte sich mit den Monaten. Aber schon wegen der kleinsten Andeutung in Richtung Unzufriedenheit verwies man auf jenen ersten Tag.

Während meiner Lehrzeit wurde mir – nicht wie üblich von der kommunalen Wohnungsverwaltung, sondern von der Abteilung für Innere Angelegenheiten – eine Wohnung zugewiesen. Bei der Besichtigung war mir sofort klar: „Es ist nicht das, was mir als Wohnung vorschwebt, aber eben meine eigenen vier Wände.“

Diese Einraumwohnung lag auf einem Hinterhof in der vierten Etage. Das WC befand sich im Treppenaufgang, eine halbe Etage tiefer. Der erste Eindruck bei der Zuweisung erinnerte mich eher an ein Haus, welches abgerissen werden soll. Der Hof war zugemüllt und der Treppenaufgang verdreckt. Das Geländer war lückenhaft und dadurch instabil. Als ich die Wohnung betrat, dachte ich zunächst, zu weit hochgegangen zu sein. Ich dachte wirklich, ich bin auf dem Dachboden. Abgesehen davon, dass keine Farbe und schon gar keine Tapete an den Wänden war, fehlte auch hier und da der Putz. Das, was die Küche darstellen sollte, konnte ich als solche, auch mit sehr viel Fantasie, nicht als Küche erkennen. Eine Kochstelle, ein Wasch- oder Abwaschbecken: alles Fehlanzeige. Ein Bleirohr, welches am Ende mit einem Holzpfropf verschlossen war, ragte aus der Wand. Von den Türen und deren Zargen, in denen die Türen mehr lehnten als hingen, will ich gar nicht erst sprechen. Überall lag Taubenkot, was auch von anderen Kleintieren herrühren konnte, herum. Alles in allem eine Zumutung!

Trotzdem war ich froh über diese Wohnung – eine andere stand auch nicht zur Diskussion –, weil ich endlich die Heime hinter mir lassen konnte.

Jedes Haus hatte einen HGLer, den Hausgruppenleiter, der auch das Mieterbuch führte. Unser Mann, der sich um uns Mieter kümmerte, hieß Zippe. Er war es auch, der sich meine Sorgen anhörte und dafür sorgte, dass die kommunale Wohnungsverwaltung alle Mängel, betreffend des Hofes und des Treppenaufgangs, ziemlich flott beseitigte. Sie übernahm auch die Putzerarbeiten an den Wänden meiner Wohnung und stellte mir einen Gaskocher mit zwei Flammen und ein Metallbecken zur Verfügung. Farben, Pinsel sowie Tapeten nebst Kleber konnte ich mir in einem Lager der KWV aussuchen. Nur renovieren musste ich noch selbst. Dabei half mir der Zippe, unser Hausgruppenleiter. Das empfand ich schon einmal als einen guten Anfang.

Vom letzten Heim, einem Jugendwohnheim, aus dem ich entlassen worden war, bekam ich für die Ersteinrichtung der Wohnung einen Gutschein. Eigentlich war es nur ein Zettel mit einem Stempel des Heimes. Weiterhin war auf ihm zu lesen, bis zu welcher Summe das Konto des Heimes belastet werden durfte. Es war nicht der Scheck, wenn man es einmal so nennen darf, der mir alle Wünsche erfüllt hätte, aber es reichte für das Nötigste, welches ich durchweg vom An- und Verkauf am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte holte.

Dann endlich, am 1. Juli 1973, war meine Wohnung renoviert, eingerichtet und von mir bezogen.

Etwa vier Wochen nach meinem Einzug mussten wir Lehrlinge auf den Appellplatz der Lehrstätte Aufstellung nehmen, der Direktor der Einrichtung trat ans Rednerpult und sagte: „Wie Sie alle wissen werden, haben gestern die zehnten Weltfestspiele begonnen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie alle Ihrer Arbeit in den Ausbildungsbetrieben nachgehen. Sie dürfen gern nach der Arbeit dort hingehen. Aber um eines möchte ich Sie bitten, zeigen Sie sich von der besten Seite. Und wer glaubt, er könne sich vor der Arbeit drücken und sich lieber amüsieren gehen, dem sei nur gesagt, wir werden keine Fehltage dulden, was eine Krankschreibung einschließt.“

Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, wovon der da vorne sprach. Also erkundigte ich mich bei einem meiner Ausbilder, was es genau mit den Weltfestspielen auf sich hatte. Und er sagte mir, dass sich in Berlin die Jugend der Welt traf, um den Frieden zu feiern. Na fein, dachte ich, die Kommunisten feiern sich wieder einmal selbst.

Nachdem der Leiter seine Rede beendet hatte, wurden wir aufgefordert, unsere Lehrräume aufzusuchen. Nach gut einer Stunde wurden wir mit einem Bus, von der GST andere auch mit Bussen der NVA oder Polizei, direkt von der Schule ins Gaswerk am Blockdammweg gefahren.

Nun hatte ich nicht einmal die Wahl zwischen Arbeiten am Ofen oder zu schauen, was sich am Alexanderplatz so tat. Aber, um nicht den Unmut unseres Lehrkörpers zu wecken und um mich umzuhören, was die Weltfestspiele in der Tat waren, nahm ich mir vor, mich zu fügen.

Und was soll ich sagen, ein Kollege, mit dem ich zusammenarbeiten musste, war schon auf dem Alexanderplatz und voll begeistert von der Stimmung. Ich war so sehr in Fragen vertieft, dass ich mich beim Abdichten der Ofentür mit Lehm am Arm verletzte. Die Brandblase war handtellergroß und platzte, wie ein zu prall aufgeblasener Luftballon, auf, als ich daran herumfingerte. Mir spritzte regelrecht das Wundwasser ins Gesicht.

Der Betriebsarzt versorgte meine Wunde und sagte, bevor er mich wieder an den Ofen schickte: „Da haben Sie aber Glück gehabt, dass es nur die Oberhaut erwischt hat. Es werden keine Narben zurückbleiben.“

Er muss wohl Order, von wem auch immer, bekommen haben, um genau so zu entscheiden. Ich sagte zu ihm: „Mit der Wunde am Arm kann ich doch nicht arbeiten“, und er antwortete darauf: „Doch, können Sie … Die Wunde ist zwar großflächig, aber nicht tief genug, um einen Krankenschein ausstellen zu müssen.“

Weil mir der Meister auch noch unterstellte, dass ich mir die Wunde absichtlich zugefügt hatte, stellte ich mich etwas ungeschickt an, sodass die Binde ständig verrutschte und die Wunde offen lag. Der Kohlestaub auf der offenen Wunde verlangte nun einen erneuten Arztbesuch, aber diesmal wählte ich einen Arzt in der Charité. Der Meister rief zwar beim Betriebsarzt an, um mich anzukündigen, aber das interessierte mich nicht. Ich bestand auf freier Arztwahl.

„Er hatte seine Chance und hat sie versaut“, sagte ich dem Meister. Also verabschiedete ich mich ordentlich und suchte die Unfallchirurgie des Krankenhauses auf. Dort fragte man mich, wie es zu dieser Verletzung gekommen war. Ich erzählte, dass ich Lehrling sei und Männerarbeit ausführen müsse. Ich habe richtig dick aufgetragen, was den Eindruck erwecken musste, dass diese Arbeit nicht altersgerecht war. Der Arzt schrieb mich krank, natürlich in erster Linie wegen dieser großen Wunde.

Den Krankenschein schickte ich per Post ab, denn ich wusste, dass es Ärger geben würde, wenn ich mit einem Krankenschein auf der Arbeit antanzte. Und so hatte ich mir einen kleinen Zeitpuffer geschaffen. Allerdings erfuhr ich im Nachhinein, dass der Betrieb bei meinem Hausarzt angerufen hatte, um mein Erscheinen anzukündigen. Zweck war es auch, dass er mir einen Krankenschein verwehrte, eben aus der Begründung her, dass ich selbst schuld an dem Unfall bin.

Noch am selben Abend bin ich zum Alexanderplatz gefahren. Dort war der Teufel los. Überall Musik, Tanz und flotte Mädels. Erst gegen 3 Uhr morgens bin ich wieder nach Hause gefahren, nein, nicht allein. Eine fesche Französin hatte ich für die nächsten Tage an meiner Seite. Aber eben nur so lange, bis eines Vormittags die Nachricht vom Tod Walter Ulbrichts mit großen Lettern an einer Leuchttafel am Alexanderplatz bekannt gegeben wurde.

Wir, also meine schicke Französin und ich, wollten uns einen schönen Tag machen. Eigentlich wollten wir ins Interhotel Stadt Berlin, aber man ließ mich dort nicht hinein. Also entschieden wir uns, wieder zu mir zu gehen. Sie wollte mir als Entschädigung etwas kochen, dafür kauften wir zuvor im Centrum-Warenhaus und im Intershop ordentlich ein.

Doch daraus wurde leider nichts, wir wurden abgefangen. An jenem 1. oder 2. August warteten schon zwei Herren vor meiner Wohnungstür. Mein Glück dabei war noch, dass es etwa gegen 15 Uhr war, als ich zu Hause mit ihr eintrudelte, sodass sie mir später wegen meiner Krankschreibung nichts konnten. Meine Begleitung ließen sie gleich wieder laufen, aber ich durfte erst tags darauf wieder gehen, das heißt, sie fuhren mich, weil sich die Keibelstraße unweit des Geschehens der Weltfestspiele befand.

Es versteht sich von selbst, dass sie mich zuvor über jenes Mädchen ausfragten. Nur konnte ich ihnen nichts erzählen, erstens, weil es meiner Meinung nach niemanden zu interessieren hatte, und zum anderen konnte ich mich nicht mit ihr unterhalten, da ich kein Französisch sprach. Dass sie ganz gut deutsch sprach, band ich denen nicht auf die Nase.

Dann sagte einer der Polizisten: „Wir möchten nicht, dass Sie oder jemand anderes Kontakt zu Leuten des Kapitalismus haben!“

Darauf sagte ich: „Dass ihr sie eingeladen habt, ist wohl nicht von Bedeutung. Wenn ihr es so nicht gewollt habt, dann hättet ihr die Länder, die dem Kapitalismus unterworfen sind, ausladen müssen. Aber dann wären es keine Weltfestspiele mehr, sondern die sozialistischen Jugendspiele. Zudem müsstet ihr wissen, dass Frankreich sozialistisch regiert wird.“

Der Bulle rastete fast aus wegen meiner Antwort. Hochrot im Gesicht und wild gestikulierend kam er auf mich zu. Nur sein Kollege konnte ihn davon abhalten, seinen Zorn an mir auszulassen.

Zu Hause angekommen warnte man mich noch höflich. Ich soll ab sofort den Feierlichkeiten aus dem Weg gehen. Sollte ich doch dort wider Erwarten angetroffen werden, müsse ich die nötigen Konsequenzen daraus ziehen. Ich nickte ihr Begehren ab, und sie gingen. Sie hatten tatsächlich einen Typen vor meinem Haus abgestellt. Nein, er tarnte sich nicht einmal.

Warum auch immer, ich wollte mich den Anweisungen der Polizei nicht unterwerfen. Zudem hatte ich die Einkäufe bei mir zu Hause und wollte meine kleine Französin wiederfinden, um mit ihr die Tage zu verbringen. Gegen Abend kletterte ich über die Dächer in ein Haus in der Borsigstraße und mischte mich wieder unter die Leute am Alexanderplatz. Meine kleine Französin fand ich leider nicht mehr. Möglich war auch, dass man sie ausgewiesen hatte, weil sie auch nicht mehr im Interhotel logierte.

Aber ich lernte eine Studentin aus Schwerin kennen. Mit ihr verbrachte ich die letzten Tage der Weltfestspiele. Jener Kontakt mit ihr riss erst Anfang Januar 1976 ab.

Wegen des Ausflugs während meiner Krankschreibung kam nichts nach, ich ließ mich sogar wieder freiwillig gesundschreiben wegen der letzten anstehenden Prüfungen. Eigentlich waren es nur noch zwei praktische Prüfungen, Farbgebung und Schweißen, und eine schriftliche in Statik und Festigkeit, die anstanden.

Nun waren etwa vier Monaten ins Land gegangen. Noch war ich Lehrling, obwohl ich meine letzten schriftlichen Prüfungen schon vor den Weihnachtsferien absolvierte. Jetzt galt es, nach den Weihnachtsferien in meinem Ausbildungsbetrieb bis zum Lehrabschluss, also der Übergabe des Facharbeiterbriefes, an meinem ungeliebten Ofen zu arbeiten. Da mein Lehrlingsgeld von 70 Mark nicht ausreichte, um meinen Bedarf zu decken, weil ja noch 30 Mark für die Miete abgingen, arbeitete ich neben der Ausbildung noch auf dem Fruchthof am Ostbahnhof. Das hatte ich bisher ganz gut unter einen Hut bekommen. So machte ich Nachtschichten und ging von dort aus zur Lehre. Danach schlief ich und ging dann wieder in die Nachtschicht und von da aus wieder in die Lehre. Aber jetzt, zwei vollwertige Arbeiten täglich abzuleisten, würde ich leider nicht verkraften. Daher entschloss ich mich, den Hauptsitz meiner Ausbildungsfirma in der Jannowitzbrücke aufzusuchen, um mich von der Arbeit im Gaswerk befreien zu lassen.

Diese Arbeit am Koksofen war wirklich ein harter Job. Hin und wieder hatte ich schon, während meiner Lehrzeit, in der Gaskokerei Dimitroffstraße und in der am Blockdammweg gearbeitet. Daher wusste ich, was da auf mich zukommt. So ein, zwei Tage waren für mich kein Problem. Aber im Vierschichtsystem und das sieben Tage lang ging gar nicht und ließ sich auch nicht mit meinen Plänen vereinbaren. Dass zwischen den Schichten einige Tage frei waren, machte diese Arbeit auch nicht reizvoller, eben weil ich es mir nicht leisten konnte, für lau zu arbeiten.

Zunächst hatte man kein Verständnis für mein Anliegen, weil, wie der BGLer (Betriebsgruppenleiter) sagte: „Durch ihre Arbeit im Ausbildungsbetrieb wird ein Teil Ihrer Kosten der Ausbildung gedeckt.“

Wie haben die Lehrer damals über die BRD geschimpft, weil die Eltern für das Schul- und Lehrgeld ihrer Kinder selbst aufkommen mussten. Und hier sah es doch so aus, dass ich selbst für meine Ausbildung aufkommen sollte.

So argumentierte ich natürlich nicht im Anschluss, schließlich suchte ich eine für mich annehmbare Lösung.

„Ich dachte, dass die Betonmischer, die wir hier produzieren, die Kosten der Ausbildung decken. So wurde es uns erzählt“, antwortete ich, weil es tatsächlich so von unserem Lehrausbilder der Instandhaltung gesagt worden war.

„Diese Mischer halten auch dafür her, aber von Kostendeckung, nur durch diese Betonmischer, kann man nun wirklich nicht sprechen. Was glauben Sie denn, was Ihre Ausbildung, die Lehrkräfte und das Material, welches wir Ihnen hier zur Verfügung stellen, kosten?“

Als ich unwissend mit der Schulter zuckte, sagte er: „Dachte ich mir.“

Jetzt war bei mir der Faden weg. Dabei hatte ich mir so viel zurechtgelegt. Nach einer kurzen Redepause beiderseits fiel es mir wieder ein, was ich hatte vorbringen wollen.

Kurz entschlossen, sozusagen als letzten Schuss von mir, offenbarte ich meine finanziellen Möglichkeiten und erzählte ihm, wie mein täglicher Speiseplan aussah, wenn ich keinen Zusatzverdienst mehr hatte.

„Haben Sie wirklich Puffer, die aus einem Brei aus Wasser und Mehl zusammengerührt waren, gegessen?“, fragte er entsetzt.

Nachdem ich es bejaht und ihm weitere ähnliche kulinarische Gerichte angeboten hatte, gestand er mir doch außerbetriebliche Arbeiten zu. Im Klartext hieß das für mich: Ich durfte auf den Fruchthof arbeiten gehen, musste es mir aber wöchentlich quittieren lassen, also vom Arbeitgeber selbst, wann ich dort arbeitete, und auch vom Lehrmeister, dass ich es durfte.

Eines Tages, nachdem ich geschafft von der Arbeit nach Hause gekommen war, klingelte es bei mir an der Wohnungstür. Ich hatte mich gerade hingelegt, um mich auszuruhen. Das Klingeln häufte sich und ich dachte mir: „Das wird gleich wieder aufhören.“

Es hörte aber nicht auf, es wurde zu einem Dauerklingeln. Genervt ging ich zur Tür und öffnete:

„Guten Tag, Herr Schmidt. Darf ich reinkommen?“, fragte ein mir fremder Mann. Mit seinem sächsischen Dialekt war er kaum zu verstehen.

„Wer sind Sie, etwa der Mann aus den Bergen?“, fragte ich den bemützten, dunkel gekleideten Mann.

Er schaute mich etwas verdattert an, worauf ich sagte: „Na, aus dem Tal der Ahnungslosen.“

„Herr Schmidt, ich bin nur ein Freund“, antwortete er lächelnd. Na ja, eigentlich war es mehr ein Grinsen. Ich hatte bei dem Grinsen das Gefühl, dass er mit einem Fahrrad, ohne Sattel, angereist war.

„Ich kenne alle meine Freunde, Sie aber nicht.“

„Lassen Sie mich doch erst mal rein, dann werde ich Ihnen alles erklären können.“

Da er ohnehin schon mit einem Fuß in meiner Wohnung stand, ließ ich ihn herein und sagte: „Möchten Sie einen Tee?“

„Nein, ich bin ausgesprochener Kaffeetrinker, haben Sie welchen?“

„Aha, doch ein Kaffeesachse! Leider kann ich Ihnen keinen Kaffee anbieten, kann ich mir nicht leisten. Außerdem schmeckt der, den es in der Kaufhalle gibt, wie Knüppel auf dem Kopf.“

Irgendwie fand er meine Antwort lustig und bekam sich bald nicht mehr ein vor Lachen. Dabei griff er in seine Aktentasche und sagte, als er sich halbwegs beruhigt hatte: „Dachte ich mir schon. Probieren Sie den mal“, und gab mir ein großes Päckchen Kaffee.

„Was dachten Sie sich …“, fragte ich.

„Na, dass Sie keinen Kaffee haben. Ich weiß, dass guter Kaffee schwer zu bekommen ist.“

„Es ist ja nicht nur das, er ist auch unverschämt teuer, wenn man ihn überhaupt mal bekommt“, ergänzte ich seinen Satz.

„Wissen Sie was, Sie dürfen das Päckchen behalten.“

Ich bedankte mich.

Während wir fast sprachlos diesen Kaffee tranken, unterbrach ich die Stille und sagte: Der schmeckt gut, jedenfalls besser als ‚Erichs-letzte-Krönung‘.“

„Oh, diese Sorte kenne ich gar nicht. Was ist das für Kaffee?“, wollte er wissen.

„Wissen Sie das wirklich nicht?“, fragte ich ungläubig.

„Wenn ich es doch Ihnen sage.“

„Das ist, wenn man so will, Kaffee-Ersatz oder auch Kistenkratz genannt. Bei dem Mist müssen wohl Mitarbeiter der Kaffeeröstereien und Mühlen die Produktionshallen und Läger gefegt, das dann in Tüten abgefüllt und in den Verkauf geführt haben.“

„Jetzt sind Sie aber ungerecht. Ich selbst trinke Kaffee in unserer Kantine.“

„Das ist nicht der gleiche Kaffee, den wir aus dem Konsum oder den Kaufhallen beziehen, und das können Sie mir glauben. In Ihrer Kantine wird es bestimmt auch Bananen und Orangen, und das ganzjährig, geben.“

Und spätestens jetzt musste er, bei dieser Antwort, gemerkt haben, dass ich es zumindest ahnte, wo sich seine Kantine befand. Jedenfalls schaute er verschämt weg.

Nur, dass dieser Kaffee aus dem Westen ist, wiederholte er, nach der Schenkung, mindestens vier Mal. Bis ich begriff, worauf er hinaus wollte.

„Danke. Aber ist das nicht sogar verboten?“

„Was sollte verboten sein?“, fragte er mich erstaunt.

„Sie haben diesen Kaffee in keiner neutralen Verpackung und Sie betonen, dass er aus dem kapitalistischen Ausland ist.“

„Nun mal nicht so streng! Reden wir doch einfach mal darüber, weswegen ich hier bin. Mein Name ist Oppelmann“, sagte er kurz.

Während wir einen zweiten Kaffee tranken, fragte er eben so oft, wie er die Herkunft des Kaffees betonte, wie er mir schmeckte.

„Gut, sagte ich doch schon“, antwortete ich schlürfend. Was mir ein bisschen peinlich war.

Dann kam dieser Oppelmann langsam mit der Sprache heraus. „Wie ich erfuhr, hatten Sie etwas Schwierigkeiten in Ihrer Ausbildungsstelle.“

„Das ist schon geklärt“, antwortete ich.

„Ich weiß. Ich habe veranlasst, dass Sie dieser Arbeit, anstatt der im Lehrbetrieb, nachkommen können.“

„Ehrlich? Das finde ich klasse … und ich habe angenommen, dass der BGLer sich für mich starkgemacht hat“, sagte ich mit meinem oft benutzten Schlagwort.

„Ich weiß auch, dass Sie keine Eltern haben und im Heim aufgewachsen sind. Was ich sehr gut finde ist, dass Sie sich für drei Jahre bei unseren Streitkräften verpflichtet haben.“

„Ist richtig. Aber der Verpflichtung habe ich nur zugestimmt, weil ich weder als Mot.-Schütze [Motorisierter Schütze] noch an die Grenze gehen wollte, obwohl ich den Grenzdienst als Alternative zum Mot.-Schützen gesehen hätte. Aber das war dann auch nichts für mich.“

„Erzählen Sie mal, was sich bei der Musterung abspielte und welche Gründe Sie dazu bewegten, den Schutzdienst an der Staatsgrenze abzulehnen?“, fragte er wirklich interessiert.

„Na ja, nachdem mir der Armeearzt attestiert hatte, dass ich wehrtauglich bin, ging es jetzt um meinen Einsatz bei der Fahne. Ein Major fragte mich, bei welchen Streitkräften ich gerne meinen Wehrdienst ableisten möchte. Und was ihn mehr alles andere interessierte –für wie lange. Zunächst äußerte ich, dass ich nicht als Mot.-Schütze unterkommen möchte. Sofort unterbreitete er mir ein Angebot. Er sagte: Herr Schmidt, was halten Sie davon, an unserer Staatsgrenze Ihren Dienst zu tun? Nun ja, sagte ich dem Offizier, dass das eine Alternative für mich wäre. Und dann sagte jener Major etwas Unglaubliches, was mich lange beschäftigte. Er sagte: ‚Wenn Sie sich für die Sicherung an unserer Staatsgrenze, dem antiimperialistischen Schutzwall, entscheiden, dann müssen Sie auch, bei Grenzverletzungen, auf Menschen schießen. Können Sie das?‘ Ich glaubte einfach nicht, was ich da vernommen hatte.“

„Was ist so falsch daran?“, fragte mich dieser Oppelmann.

„Weil das, was der mir da zumuten wollte, nach meinem Empfinden Mord ist. Man kann doch die, die ihr Land verlassen wollen, nicht wie Hasen abknallen.“

„Würden Sie denn Ihre Wohnung nicht auch vor Eindringlingen schützen?“

„Natürlich würde ich das, aber nicht gleich umnieten. Außerdem will ja keiner rein zu uns, sondern raus aus der DDR.“

„Ich sehe schon, das führt zu nichts“, sagte der Oppelmann nun etwas verärgert.

Aber er bekam dann die Kurve, indem er das Thema wechselte und fragte: „Und wie sind nun die drei Jahre entstanden?“

„Der Major der NVA sagte: Wie ich sehe, sind Sie bald ein Instandhaltungsmechaniker. Wenn Sie sich für drei Jahre bei uns verpflichten, kann ich Sie in Strausberg bei der Raketeninstandhaltung unterbringen. Daraufhin habe ich, ohne weiter zu überlegen, eingewilligt und unterschrieben.“

Nun bekam das Gespräch eine Wende.

„Herr Schmidt, dann falle ich auch gleich mal mit der Tür ins Haus! Wie sieht es aus, können Sie sich mit dem gleichen Interesse für das Ministerium für Staatssicherheit interessieren und mit uns zusammenarbeiten?“

„Nein“, sagte ich kurz und knapp.

„Warum nicht? Sie haben doch die besten Voraussetzungen dafür.“

„Ich weiß gar nicht, was mich dazu veranlassen sollte. Sie müssten doch meinen Standpunkt in dieser Frage kennen. Vor Ihnen waren mindestens schon zwei Ihrer Kollegen hier und denen habe ich dieselbe Antwort gegeben. Sagen Sie mal, mir drängt sich der Verdacht auf, dass Ihre Kollegen Sie nicht davon unterrichtet haben. Das fände ich dann schon sehr merkwürdig, wo ihr doch vorgebt, alles zu wissen.“

„Herr Schmidt, beruhigen Sie sich mal wieder. Natürlich bin ich über alle Schritte meiner Kollegen unterrichtet. Wir lassen Ihnen Zeit, das zu überdenken. Ich für meinen Teil werde jetzt los müssen, schließlich sind Sie ja nicht meine einzige Sorge.“

Um nicht noch ein Gespräch zu entfachen, hielt ich lieber meine Fresse.

Trotz meiner Absage, der Staatssicherheit Berichte über meinen Umgang zu liefern, lief alles hervorragend, bis ich ernsthaft erkrankte. Ich konnte weder der Arbeit im Ausbildungsbetrieb noch der im Fruchthof nachgehen. Bei mir entzündete sich ein Backenzahn, deren Folgen nicht akzeptabel waren. Da ich aber anfangs keine Zeit fand, um einen Arzt aufzusuchen – eben um Geld zu verdienen –, uferte die Entzündung bis zu meiner Unkenntlichkeit aus. Meine linke Gesichtshälfte schwoll unansehnlich an. Der Übergang zum Hals war nicht mehr auszumachen und meine Stirn spannte so sehr, dass ich dachte, sie würde platzen. Der Zahnarzt, den ich dann doch aufsuchte, fiel bald aus allen Wolken, als er meinen Zustand sah. Er schrieb mich sofort arbeitsunfähig. Nun musste ich täglich zu ihm. Er schnitt mir das Zahnfleisch auf, um das Sekret ablaufen zu lassen. Das wurde natürlich ohne Betäubung gemacht, weil, wie der Arzt sagte, keine Mittel bei dieser weit fortgeschrittenen Entzündung anschlagen würden. Ich glaube, es waren etwa sechs Pillen und eine Kapsel, die ich jetzt drei Mal täglich einnehmen musste.

Während dieser Krankheit meldete sich ein ehemaliges Heimkind, mit dem ich in Werftpfuhl einige Jahre verbracht hatte, bei mir, und bat um Unterschlupf. Ohne nachzufragen, gab ich ihm ein Heim in meinem Zuhause. Wir kauften ein zweites Sofa, ebenfalls am Rosenthaler Platz, und fertig war auch seine Schlafstätte. Im Heim schliefen wir ja auch alle in einem Raum.

Dass jener Gerald Falk, der schon seit einem Jahr als Radsatzschleifer für die BVG arbeitete, der Arbeit seit Wochen fernblieb, wusste ich nicht. Auch wusste ich nicht, dass das einen Straftatbestand in der damaligen DDR darstellte und bis zu fünf Jahren Haft nach sich zog.

Übrigens nahm sich dieser Gerald Falk schließlich das Leben. Tage zuvor sprach ich noch mit ihm. Er war richtig niedergeschlagen, weil er nicht zur Beerdigung seines Vaters nach West-Berlin durfte. Allerdings konnte ich aus unserem Gespräch nicht erkennen, dass er sich da schon für den Freitod entschieden hatte.

Erschwerend war meine Lage dadurch, dass ich der Abteilung für Innere Angelegenheiten unterstellt war. Diese Abteilung kümmerte sich um Kriminelle und um die, die es ihrer Meinung nach werden könnten. Ich selbst tendierte nie zu solchen Personenkreisen. Aber mit dieser Ansicht stand ich wohl, bei den Behörden, alleine da.

Und da war noch das Ministerium für Staatssicherheit, das sich für mich brennend interessierte und immer wieder einmal zu Gesprächen auftauchte.

Im Prinzip fingen die Besuche des MfS schon nach der Musterung an.

Ob nun diese Verpflichtung von drei Jahren den Ausschlag für das Interesse des MfS an mir gegeben hatte, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber sie führten dies als einen der Gründe an, als sie mich das erste Mal aufsuchten. Damals kamen sie noch ganz unverfänglich ins Heim und befragten mich. Schon damals wollte ich nichts über meine Heiminsassen preisgeben. Nicht, dass es da nichts zu erzählen gegeben hätte, aber das waren Geschichten, die nur uns Kinder etwas anging und niemanden anderen zu interessieren hatten.

Vor Silvester noch, also Ende Dezember 1973, bekam ich den vorerst letzten Besuch eines Herrn des MfS. An jenem Tag kam ich gerade von einem Freund. Wir mussten einige Dinge besorgen, wegen der anstehenden Silvesterfeier.

Jener Stasimann stand schon vor der Hofeinfahrt. Als er mich sah, sprach er mich an und fragte: „Herr Schmidt?“

„Ja. Wer, bitte, sind Sie“, fragte ich höflich.

Er stellte sich zwar vor, aber ich verstand nicht genau, was er sagte, und schon gar nicht, was er von mir wollte. Dass er eventuell von der Firma sein könnte, ahnte ich schon.

„Ist es wirklich so wichtig, dass Sie mich schon im Hauseingang abfangen müssen?“, wollte ich wissen. Denn ich hatte noch einiges andere zu tun.

„Herr Schmidt, wenn es nicht so dringend wäre, würde ich bestimmt nicht hier auf Sie warten. Immerhin stehe ich schon eine gute Stunde hier und warte geduldig auf Sie.“

Das muss ja besonders dringend sein, wenn der seit einer Stunde hier herumlungert, dachte ich mir. Allerdings war ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob er einer von diesen vielen Stasileuten war. Irgendetwas war anders bei dem. Schließlich bat ich ihn, mit raufzukommen. Ich bot ihm freundlich einen Tee an, denn anständigen Kaffee gab es noch immer nicht oder er war mir immer noch zu teuer. Und den, den mir damals der Oppelmann mitgebracht hatte, hielt nicht all zu lange. Auf sein Nicken hin machte ich uns einen schwarzen Tee mit Zitronat, denn auch Zitronen waren nur durch „gute Beziehungen“ zu bekommen. Wie wir so unseren Tee schlürften, kam er auch gleich zur Sache.

„Herr Schmidt, oder darf ich Joachim zu Ihnen sagen?“

„Wie Sie möchten“, antwortete ich.

„Joachim, wie ich weiß, haben Sie gerade Ihre Lehre abgeschlossen.“

„Im Prinzip schon, aber ich muss noch warten, bis die Facharbeiterbriefe ausgehändigt werden“, unterbrach ich ihn.

„Da sagen Sie mir nichts Neues. Mich interessiert nur eins, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, was Sie später mal machen wollen?“

„Ja“, sagte ich, „nach der Lehre werde ich zur Armee gehen und dann möchte ich gern die 12. Klasse nachmachen und, wenn alles gut geht, dann studieren.“

„Das hört sich ja prima an, das alles können Sie auch direkt bei uns haben. Das heißt, wenn Sie gut mit uns zusammenarbeiten und politisch stabil sind, kommt es ganz automatisch, dass wir Sie zu einem Studium an eine unserer Hochschulen delegieren.“

„Wer ist uns“, wollte ich genau wissen, obwohl ich schon von anderen Besuchen her ahnte, wer den geschickt haben könnte. All zu offensichtlich war deren Muster, Leute zu rekrutieren. Und was er mit „politisch stabil“ meinte, kannte ich aus meiner Schul- und Lehrausbildung.

„Wir sind die Staatssicherheit des MfS“, vervollständigte er sein uns.

Wie sollte das auch anders sein, dachte ich mir. Dann fragte ich, als wenn ich nicht wusste, worauf das hier hinauslaufen würde: „Kann man das als das verstehen, wie es der Name schon sagt?“

„Ja, Joachim, wir sind für die Sicherheit des Staates der DDR zuständig.“

Und ich stellte mich noch blöder, in der Hoffnung, diese Typen ein letztes Mal sehen zu müssen. „Wäre ich dann so was wie ein Spion?“

„Kommt darauf an, welche Aufgaben man Ihnen zuteilt.“

„Und wie sind Sie gerade auf mich gekommen? Bisher habe ich doch noch nichts in der Richtung geleistet.“

„Das war nicht besonders schwer. Sie sind im Heim aufgewachsen, also im Sinne des Sozialismus erzogen worden, Sie haben weder in West-Berlin noch in Westdeutschland Verwandtschaft, Sie werden demnächst ihren Facharbeiterbrief in den Händen halten und Sie haben sich für drei Jahre bei den Streitkräften verpflichtet. All diese Ihre Errungenschaften machen Sie prädestiniert für uns, Sie in unseren Reihen zu sehen.“

„Und das reicht Ihnen aus? Sie wissen doch gar nicht, was ich für ein Mensch bin. Außerdem, wenn Sie meine Heimerziehung als im Sinne des Sozialismus sehen, dann ist das nicht gerade ein gutes Aushängeschild für den Sozialismus. Solche Sprüche sollten Sie sich wirklich verkneifen, wenn Sie mit dieser Materie nicht vertraut sind.“

„Na, na, na, das hört sich aber nicht gut an. Da muss wohl was in meinen Aufzeichnungen nicht stimmen. Aber ansonsten weiß ich so ziemlich alles über Sie. Ich kenne alle Ihre Unterlagen, angefangen von Ihrem Heimaufenthalt, der vielleicht lückenhaft ist, wie ich erkennen muss, bis hin zu Ihrer Lehre und zu dem, was Sie sonst so machen.“

„Dann haben Sie folglich auch meine Akte von der Abteilung für Innere Angelegenheiten eingesehen, oder?“

„Natürlich. Nur frage ich mich, warum Sie dort überhaupt registriert sind.“

„Das allerdings frage ich mich auch. Und was genau soll mein Aufgabengebiet sein, wenn ich bei euch angestellt bin?“

„Zur Anstellung wird es erst mal nicht kommen Herr Schmidt. Zunächst müssten Sie sich bewähren. Das heißt, in Ihrem speziellen Fall, dass Sie uns Berichte über Ihren Freundes- und Bekanntenkreis liefern müssten, bevor wir Ihnen vertrauen und Ihren Wünschen entsprechen können.“

„Berichte! Dann wird nichts daraus. Ich scheiße doch niemanden an und schon gar keine Freunde. Das müssten Sie eigentlich wissen.“

„So dürfen Sie es nicht sehen. Wir müssen doch wissen, mit wem Sie Umgang haben.“

„Müssen Sie das wirklich? Ich sehe es aber so. Nein, ich bin da nicht bei. Und ich wüsste auch nicht, was euch mein Umgang angeht. Sie wollen doch nicht behaupten, dass mein Umgang eine Gefahr für die Sicherheit der DDR ist! Zudem müssten Sie wissen, wie ich dazu stehe und dass ich einiges mit anderen Augen sehe.“

„Ja das wissen wir, aber dafür gibt es Schulungen, die Ihnen die Wahrheit über uns und die DDR klarstellen.“

„Und Sie sind sich da ganz sicher, dass Sie von Schulungen und nicht von Gehirnwäsche reden?“, fragte ich skeptisch.

Und jetzt wurde aus dem ach so freundlichen Herrn ein unfreundlicher, der jetzt sein wahres Gesicht offenbarte.

„Herr Schmidt, wir können auch anders und auf der Nase herumtanzen lassen wir uns schon lange nicht mehr von Ihnen. Wenn Sie nicht gewillt sind, mit uns zusammenzuarbeiten, können wir Sie auch einsperren, bis Sie die Notwendigkeit, mit uns zu kooperieren, einsehen.“

„Wer hat denn wen genervt? Ich doch wohl nicht, denn ich habe euch meinen Standpunkt und das schon vor längerer Zeit und wiederholt, in der Richtung, ganz deutlich dargelegt. Nie habe ich euch Hoffnung gemacht. Und noch was, mit Gefängnis können Sie mich nicht schocken. Ich habe 18 Jahre in mehreren Heimen verbringen müssen, und die waren nicht besonders erquickend. Da werden mich einige Monate im Knast auch nicht einschüchtern können“, sagte ich etwas verärgert.

„Ihr Heimaufenthalt war, im Gegensatz zu dem, was Sie im Gefängnis erwarten wird, ein Erholungsurlaub.“

„Das glauben auch nur Sie“, erwiderte ich.

„Wir werden ja sehen, Herr Schmidt“, sagte er und ging, ohne sich zu verabschieden.

Er sollte mit seiner Drohung Recht behalten.