Читать книгу Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века - Ханс Рихтер - Страница 8

I. Дада в Цюрихе

1915–1920

Журнал «Дада»

ОглавлениеМенее оспорим, чем авторство в изобретении названия «дада», тот факт, что Тцара издавал журнал «Дада», руководил им, продвигал, составлял и администирировал. План Балля о сменной редакции не осуществился – просто потому, что никто, кроме Тцара, не мог приложить к этой работе столько энергии, страсти и таланта. Каждый был рад, что дело находится в руках такого блестящего редактора.

Если публикация «Кабаре Вольтер» (15 июня 1916 г.) была в большей или меньшей степени общим делом в руках Балля, то журнал «Дада», начиная с первого номера, был главным образом работой Тцара. Разумеется, не его одного, а коллективным трудом и согласием нас всех – Янко и Арпа, Балля и Хюльзенбека (который, правда, очень скоро вернулся в Германию), меня и некоторых других.

Тцара был идеальным импресарио дада, и его особое качество как современного поэта давало ему возможность найти контакт с современными поэтами и писателями других стран, особенно Франции: с Бретоном, Арагоном, Элюаром, Супо, Рибмон-Дессенем… даже если они, как мы впоследствии узнали, поначалу держались очень холодно и дистанцированно по отношению к этому новому движению в горах Швейцарии. Правда, дада позднее стало благодаря им чем-то бо́льшим, нежели обособленный альпийский цветок, и проявило себя как международное движение.

Форма манифеста, агрессивной полемики была будто специально создана для Тцара. «Новый художник протестует, он больше не рисует символические или иллюзионистские репродукции, а напрямую создает – из камня, дерева, железа. Экспресс-локомотив его организма способен ехать в любом направлении сквозь мягкий ветер мгновенных ощущений». Мы хотя и были, как все «новорожденные», убеждены, что мир начинается с нами заново, но на самом деле футуризм мы проглотили целиком, с черешками и косточками. Правда, в процессе его переваривания, нам потом пришлось выплевывать много разных черешков и косточек.

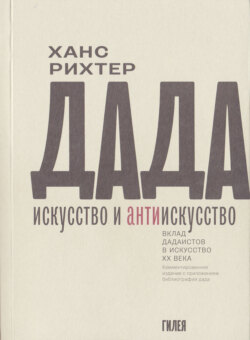

Обложки ж. «Дада». 1917/18

Юношеский подъем, прямое агрессивное обращение к публике, провокация были также продуктами футуризма, как и литературные формы, в которых это разыгрывалось: манифест и его визуальное оформление. В футуризме уже за несколько лет до этого существовало свободное применение полиграфии, в котором наборщик располагал на наборной пластине текст хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть по диагонали, смешивая шрифты, размеры и рисунки. А нашумевшие стихи, в которых слова чередовались со звуками, шокировали публику под футуристическим девизом начала новой эры динамизма.

Но приблизительно на этом и кончается влияние футуризма. «Движение», «динамика», “vivere pericolosamente” 43, «симультанность» хотя и играют роль в дада, но не являются программными. В этом заключается фундаментальное отличие: у футуризма была программа. Из этой программы возникали произведения, нацеленные именно на ее «выполнение». В зависимости от таланта возникали произведения искусства или всего лишь иллюстрации этой программы. Дада же не только не имело программы, оно было в принципе антипрограммным. У дада была только одна программа: не иметь никакой… и это давало в то время и на тот исторический момент этого движения взрывную силу развиваться во ВСЕ стороны без эстетических и социальных привязей. Эта «абсолютная необусловленность» была на самом деле новшеством в истории искусства. То, что эта «райская» ситуация не может длиться, было гарантировано человеческой недостаточностью самой по себе. Но на краткий миг всё же надо принять и абсолютную свободу… которая в конце концов могла привести как к новому искусству, так и к точке замерзания… и должна была привести.

Тезы, антитезы и а-тезы дадаизма выдвигались – не обремененные традицией и свободные от благодарности, которую редко какое поколение питает к предшественникам.

Тцара писал в своих манифестах:

«Я разрушаю черепа мозгов и короба социальной организации. Повсеместно деморализовать, сбросить человека с небес в преисподнюю, устремить взгляд из преисподней к небу, устрашающее колесо всемирного балагана заново направить в реальные могущества и в фантазию каждого индивидуума».

«Порядок = беспорядок; Я = не-Я; подтверждение = отрициание; высшее излучение абсолютного искусства, хаос, абсолютно упорядоченный в чистоте – вечно катиться в секундах без преград, без дыхания, без света, без контроля – я люблю старое искусство за его новизну. С прошлым нас связывает только контраст».

Манифест дада 1918 г.: «Дада означает ничто» – «Дада создается в устах».

«Искусство уснет. Попугайскому вздору искусства придет на смену дада. Искусство необходимо прооперировать. Искусство есть особая потребность, усугубленная слабовыраженной деятельностью мочеиспускательной системы, это истерия, рожденная в мастерской художника».

Эти негативные определения дада возникли из отрицания того, что нуждалось в отрицании. Это отрицание родилось из желания духовной и душевной свободы. Как бы по‑разному ни проявлялась эта свобода в каждом из нас (а она была очень разной – от чуть ли не религиозного идеализма Балля до амбивалентного нигилизма Сернера и Тцара), вперед нас подгонял все-таки один и тот же могучий жизненный импульс. Он подгонял нас к ликвидации, к разрушению всех форм искусства, к бунту ради бунта, к анархическому отрицанию всех ценностей… воздушный пузырь, который прокалывает сам себя, яростное Против, Против, Против, связанное с таким же страстным За, За, За!

Правда, таким образом мы освобождали от цепей смысл, выпуская его в бессмысленность; но всё равно постоянно оставаясь в области смысла. При этом известную роль играло представление Балля о полном охвате произведений, ибо «синтез искусств» сохранялся на всех мероприятиях. Балль пишет в своем дневнике: «Мюнхен приютил тогда одного художника, который лишь своим присутствием дал этому городу первенство в авангарде по сравнению с другими немецкими городами: Василия Кандинского. Кому-то эта оценка может показаться преувеличенной, но тогда я так считал. Что может быть для города лучше и прекраснее, чем приютить человека, чьи работы являются живыми директивами самого благородного вида… многообразие и проникновенность его интересов были удивительны; еще больше была высота и свобода его эстетической концепции. Его занимало возрождение общества через объединение всех художественных средств и возможностей. Не было жанра, в котором он не выступил бы новатором, не обращая внимания на насмешки и издевки. Слово, цвет и звук жили в нем в удивительном единодушии… но его конечной целью было не только создавать произведения искусства, но представлять искусство как таковое… Когда в марте 1914 г. я обдумывал план нового театра, я был убежден: это должен быть театр, экспериментирующий по ту сторону злобы дня. Европа рисует, музицирует и сочиняет стихи по-новому. Соединение всех продуктивных идей, не только искусства… Только необходимо вызвать к жизни из подсознания цвет, слова, звуки и фон так, чтобы они поглотили повседневность вместе с его бедствиями и нуждой».

В конце 1916 г. к дада примкнул новый участник, оторванный от корней привычного, но пускавший корни во всё экстраординарное. Это был д-р Вальтер Сернер (см. илл. 15). – нигилист, издававший соответствующий журнал «Сириус».

Сернер, высокий, элегантный австриец с моноклем или в пенсне, дополнил собой «вольтерьянцев» так, будто был скроен по мерке специально для них. Циничный моралист, филантроп-нигилист, он отождествлял себя с символом веры парижской гризетки Марго: “Naturellement je serais bonne, si je savais pourquoi?” 44. Он был циником движения, отъявленным анархистом, Архимедом, который хотел перевернуть мир, снять его с петель да так и оставить.

Он страдал отвращением к людям (и нехваткой средств к существованию), поскольку обнаружил то, что всю жизнь заявлял Брехт: человек слишком слаб, чтобы быть по‑настоящему хорошим, и слишком хорош, чтобы быть по‑настоящему плохим… всего лишь слаб и из слабости подл.

Его позиция, его зачастую поношенная одежда, его безупречная форма выражения, его замечательный интеллект, его тонкий психологический подход – правда, порой с манерами пещерного человека по отношению к дамам, – делали его своего рода бароном среди дада-простолюдинов. Ни Тцара, ни Хюльзенбек, которые постоянно носили монокль, не могли в этом конкурировать с ним. У Сернера монокль был «естественным». Во многих отношениях он был бо́льшим, чем Балль (идеалист) или Тцара (реалист), воплощением распространяющейся революции в ее, как сказали бы сегодня, экзистенциальной форме. Несмотря на его радикальную программу – или как раз вследствие этой программы, – он был моралистом («Потеря человеческого облика и озверение – еще не одухотворение»), в отличие от практичного Тцара, который смотрел на мир и пользовался его благами, пренебрегая моральными ограничениями. Явление Сернера – ухоженного, хотя иногда и потрепанного – было больше, чем просто антураж «венской гостиной», это было выражение личной чистоплотности, которой он придавал большое значение, несмотря на отрицание всех ценностей. Он стал в высшей степени ценным приобретением для дада, центром и выразителем психологии, девальвировавшей этические и эротические ценности: