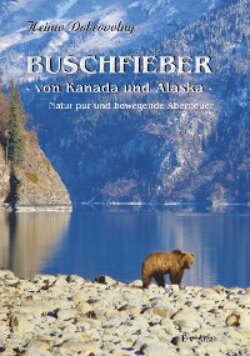

Читать книгу Buschfieber - von Kanada und Alaska - Heimo Dobrovolny - Страница 7

Erste Wildniserfahrungen

ОглавлениеOhrenbetäubender Motorenlärm heult auf. Ein kräftiges Vibrieren meines mehrsitzigen Käfigs hebt an. Die Sicht durch eine seitliche, trübe Luke sagt mir, dass ich mich mit rasch zunehmendem Tempo über gischtendes Wasser bewege … nicht in einem Schnellboot, keinesfalls, sondern in einem Wasserflugzeug; also ein fliegender Katamaran, der mit ordentlichem Speed, heftig stampfend und hüpfend, endlich abhebt, allmählich an Höhe gewinnt. Ein ziemlich aufregender Ablauf, für mich zumindest; eine herrlich begeisternde Premiere. Doch scheinbar gilt dies nicht für alle Insassen, wie wir gleich hören werden.

Der etwas schwerfällig anmutende, einmotorige Donnervogel, eine „Beaver“ aus den Nachkriegsjahren, hat bereits zigtausende Meilen unter den Flügeln, gesteuert von einem auch nicht mehr ganz jungen Piloten. „Hm, das fängt ja gut an.“ Und was heißt da Pilot? Man hat eher den Eindruck, ein betagter Farmer im Overall fährt seinen fliegenden Trecker. Allerdings, nach geraumer Zeit in den Lüften, bekommen die Fluggäste allmählich etwas Vertrauen zu dieser Sache und gar von den speziellen Flugkünsten sollten wir noch eine Kostprobe erhalten.

Meine Augen erhaschen einen guten Blick in das Cockpit und bestaunen interessiert das Handling an diversen Schaltern und Knüppeln, besser gesagt, das einhändige Hantieren des Steuermannes; denn die Linke lehnt, mit der Zigarette in den Fingern, an der gekippten Fensterklappe. Na also, wenn der sooo lässig umgeht, sich scheinbar derartig sicher gibt, dann ist doch keine Bange angebracht, obwohl wir ganz nett geschüttelt werden in den nicht gerade komfortablen Sitzen. Offenbar sorgen ordentliche Turbulenzen für eine ständige Bewegung der Maschine; ähnlich einer Kirmesgondel. Und als ich um mich schaue, grinst etwas gequält so manches leichenblasse oder giftig grüne Antlitz entgegen. Bin nämlich nicht allein in diesem fast vorsintflutlich anmutenden Traktor auf Flügeln. Nun ja, diese Art zu Reisen ist schon etwas gewöhnungsbedürftig … da war doch so eine Geschichte von den „tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten“. Ja freilich, Kiste wäre nicht ganz unzutreffend; z. B. sind die Fenster mit Kaugummi abgedichtet und ähnliche Dinge mehr. Und was heißt hier Männer? Sind zwar überwiegend männliche Fluggäste, haben allerdings auch zwei mutige Damen mit an Bord. Sie möchten ebenfalls hinaus in die Wildnis. Eine wird Rosi genannt und gehört zu mir; die andere heißt Moni und ist die Freundin meines Sohnes Ralf, welcher die ganze Sache angezettelt hat und als „Reiseleitung“ fungiert. Was es damit genauer auf sich hat, soll rasch erzählt sein:

Zwei Jahre zuvor ist genannter Filius schon mal hier gewesen, mit einem gleichaltrigen Freund. Sie wollten, jugendlich mutig, einen auf Aussteiger machen und sind dabei kläglichst gescheitert. Das Unternehmen endete nämlich in einem Fiasko, um Haaresbreite dem Tode entronnen. Was damals dramatisch geschah, wurde in einem äußerst spannenden Tagebuch ausführlich festgehalten und auch publiziert.1)

Ralf hat sich damals mit dem „Buschfieber“ infiziert und uns folglich damit in der Heimat angesteckt. Uns, das meint, außer den oben erwähnten Weibchen, sind da noch zwei gute Kumpels, namens Hans-Peter (künftig HP genannt) und Christian (alias Grizzly) mit von der Partie. Also, eine sechsköpfige Crew bricht auf, in die nordkanadische Subarktis, genauer gesagt, das Ziel liegt in den sogenannten Northwestterritories, in einem Gebiet zwischen dem Great Bear Lake und dem Great Slave Lake.

In den letzten mündet der Yellowknife River, den wir jetzt nördlich flussaufwärts Richtung Polarkreis fliegen, hinweg über diese faszinierende Wildnis; eine Sinfonie in Grün und Blau. Eine unendliche Weite einer waldreichen, hügeligen Taigalandschaft, durchzogen von unzähligen meist namenloser Seen unterschiedlichster Größe, sowie dazwischen fließender Gewässer. Dieses überwältigende Land nennt der Nordkanadier seinen Busch.

Bereits eine gute Stunde fliegen wir nun darüber hinweg. Man kommt nicht aus begeisterndem Staunen heraus, über dieses für uns Mitteleuropäer völlig fremdartige Bild der Natur. Die Idylle wird allerdings leicht gestört, durch da und dort aufsteigenden Rauch. Waldbrände wären hier nicht selten, wie wir aufgeklärt werden.

Ich konzentriere mich hauptsächlich auf den Flussverlauf des Yellowknife Rivers und flippe vor Begeisterung fast aus, als da unten, kaum zu glauben, eine große weiße Fläche auftaucht. Ein Trugbild? Aber nein; mein Sohn klärt auf: „Damals mussten wir in einer wahren Ochsentour stundenlang das schwerbeladene Boot über gletscherartiges Gelände schleppen. Das ist die berühmt-berüchtigte „Icy-Portage“. Und ich entsinne mich auf diesen spannenden Bericht in seinem Tagebuch.

Unser Pilot geht zwischendurch auch mal entsprechend tiefer, so dass die Germans vereinzelt einen Elch erspähen können. Einmal konnte man sogar, wenn auch bloß klein, auf freier Fläche einen Bär sichten. Ich wollte jubeln vor Glück!

Apropos Bär: Bin schon gespannt auf mögliche Begegnungen mit Meister Petz. Oder doch lieber nicht? Da waren doch die sprichwörtlichen halbscherzhaften Mahnungen zu Hause: „Passt auf, dass Euch der Bär nicht frisst!“

Die Empfindungen meiner Kameraden werden ähnlich sein, doch eine verbale Verständigung zwischen uns ist kaum möglich, der Donnervogel ist eben zu laut, weshalb man Ohrenschützer trägt, die wir jedoch rasch vom Kopfe nehmen, als Ralf, wild fuchtelnd in der Kanzel, seitlich nach unten weist und brüllt: „Da unten, schaut, da unten ist sie, die Sandy“, und meint damit den Platz wo wir landen, oder besser ausgedrückt, wassern werden. Mit „Sandy“ ist eine Bucht gemeint, die bezeichnenderweise der hiesigen Wasserfallumgehung, man nennt das eine Portage, ihren Namen gibt. Die Fluggäste wähnen sich fast an der Riviera. Diese Zone ist über mehrere Fußballfelder groß, baumfrei und, „nomen est omen“, sandig. Dort eben wollen wir unser dreiwöchiges Camp aufschlagen und verschiedene Unternehmungen starten. Mal sehen!

Doch bevor es so weit kommt, wollen wir noch etwas Rückschau halten. Möchte dem Leser nicht vorenthalten, was sich bisher ereignet hat:

Wie schon erwähnt, Ralf war bereits hier, zwei Jahre zuvor für mehrere Monate lang, kennt also die Umstände bestens, worauf wir vertrauen können und uns zu einem Team mit großen Erwartungen zusammentun.

Voll Ungeduld scharrt man in den Startlöchern, doch vorher ist noch eine Menge zu erledigen. Vor allem ist körperliche Fitness gefragt, ehe es ins „Eingemachte“ geht. Trainingsmärsche über Stock und Stein, bergan-bergab, schwer beladene Rucksäcke auf dem Buckel. Der Zahnarzt, der Orthopäde und Internist muss konsultiert werden. Zusammenstellung einer sinnvollen Reiseapotheke. Eventuell neue Outdoorkleidung zu besorgen. Vor allen Dingen, die Trekkingschuhe müssen gut eingelaufen sein. Und was da sonst noch alles an wichtigem Equipment und Utensilien zu organisieren ist; von Zelt bis Klopapier.

Einer besonderen Beachtung kommt dem Bärenalarmgerät zu. Darüber wird an passender Stelle speziell zu reden sein.

Ach ja, ehe vergessen, ein ganz wichtiger Punkt überhaupt, die Unternehmung steht unter dem Motto: „Mit und von der Natur zu leben.“ So zu verstehen, dass lediglich Notproviant mitgebracht wird. Nämlich Reis, Mehl, Müsli, Milchpulver. Davon nur in sehr knapper Menge, für ein Mal ein Mahl täglich. Den Hauptteil der Nahrung soll eben die Natur liefern; sprich Fisch, Fleisch, Früchte. Wird doch kein Problem sein, meint man optimistisch. Jeder bringt Angelausrüstung mit. Schusswaffen sollen vor Ort besorgt werden.

Ja und trinken? Freilich, Tee (mit Schuss!) … und das Wichtigste überhaupt, so ist zu hören, darf nicht fehlen: Bier! Pro Person zehn kleine Dosen für den ganzen Zeitraum. Selbst einteilen, heißt es. Oh, mir schwant Böses. Werden darüber noch zu diskutieren haben!

Tja, so manche „Konferenz“ war da unter den Beteiligten nötig, feucht fröhlich, selbstverständlich. So gingen viele Monate intensiver Vorbereitung ins Land. Bis es endlich so weit war.

Wir schreiben das Jahr 1991. Hochsommer.

Eine gewisse Nervosität ist uns freilich anzumerken, trotz bester „Einschulung“ und Vertrauen auf Ralfs Können und Kenntnisse. Von Selbstvertrauen sollten wir besser nicht reden, das steht jedem anheim und ist zur Bewährung ausgesetzt. Oder sagen wir so: Man macht sich gegenseitig Mut!

Roswitha, Christian und meine Wenigkeit reisen von München nach Heidelberg, treffen da auf die übrigen Drei und werden zum Flughafen Frankfurt gebracht. Man sitzt bald bequem in einer Boeing und hebt ab. Vom Flug über den Atlantik gibt’s nichts Aufregendes zu berichten, außer dass die Raucher abwechselnd um den extra ausgewiesenen Qualmplatz kämpfen.

In Chicago Maschinenwechsel. Langweilige mehrstündige Wartezeit auf den Anschluss, bevor es weitergeht nach Calgary. Hier abermals umsteigen, aber erst nach einer langen Nacht am Airport. Jetzt, endlich, strikt gen Nord, diesmal in einer Zweimotorigen, die zu unserem Vorteil nicht besonders hoch fliegt. Bei guter Sicht bestaunen und genießen wir das wildromantische kanadische Land, überfliegen nach zig Stunden den Großen Sklaven See und setzen in Yellowknife auf. Ein typischer Airport des hohen Nordens. Das Rollfeld ist ungeeignet für wirklich große Maschinen, der Rest erinnert stark an den ehemaligen Flughafen München-Riem: eben alt und mikrig!

Und zum ersten Mal bekomme ich einen Eindruck von der hiesigen Bevölkerung. Es ist eine typische Pionieransiedlung mit heute knapp 20.000 Seelen; aufgrund der erheblichen Goldfunde in der Region nach dem letzten Weltkrieg rasch emporgewachsen. Dieses Städtchen ist zugleich Verwaltungszentrale für den autonomen Landesteil „Nunavut“, hervorgegangen aus den Northwest-Territories.

Nicht selten trifft man auf die „Rothaut“ vom Stamme der Dené, sowie auf den schlitzäugigen Eskimo. Pardon, diesen Ausdruck verwendeten früher die Indianer als Schimpfwort für den Inuit; und bedeutet so viel wie Rohfleischfresser. Dem Touristen ist folglich nicht zu raten, diesen ausgesprochen gastfeundlichen Arktisbewohner auf diese Weise anzusprechen.

Um nur ein grobes Bild zu gewinnen von diesem fantastischen Land in der Subarktis von Kanada: Es ist um ein Vielfaches größer als Deutschland, aber mit nur so immens wenigen Menschen besiedelt, dass man lediglich ein mittelgroßes Stadion damit füllen könnte.

Übrigens, die Bezeichnung Yellowknife rührt vom gleichnamigen Fluss, welcher eben hier, von Nord nach Süd, in den Slave Lake mündet. Das Attribut „Great“ trägt dieser See nicht von ungefähr. Er ist etwa fünfzigmal so groß wie der Genfer See. Und der ein paar hundert Meilen davon nördlich gelegene riesige Bärensee ist noch einiges größer.

Eingangs wurde bereits ein Vorgeschmack gegeben, vom ziemlich aufregenden Flug gen Nord, entlang dem River, der wiederum seinen späten Namen von den „Yellowknifes“ ableitet. Diese Indianersippe wurde von Stammesverwandten so geheißen, weil deren Messer damals vorwiegend aus gelblicher Kupferlegierung hergestellt waren.

die „Lagunenstadt“ Yellowknife

Buschlandschaft vom Flugzeug aus

Weil wir gerade bei historischen Bemerkungen sind: Ein Yellowknife-Häuptling, namens Akaitcho, war es auch, der vor etwa zweihundert Jahren den berühmten Arktisforscher Sir John Franklin unseren Routenfluss hinauf Richtung Eismeer führte. Diesem bedeutenden Pionier werden wir noch in einem späteren Kapitel begegnen. Es wird vermutlich beeindrucken!

Also, wir hätten somit das eigentliche Ziel, den geplanten Lagerplatz an der Sandy Portage, inzwischen erreicht und könnten aufsetzen. Doch man hat zuvor eine ganz besondere Mission im Auge, wie zuvor mit dem Pilot besprochen und einen Versuch zur Erfüllung vereinbart. Eine relativ kurze Flugstrecke weiter flussaufwärts, weitet sich der River zu einem See, wie schon mehrmals entlang dieses Flusses. Denn am sogenannten Lawer Carp Lake ist ein besonders bedeutender Ort in der schicksalhaften Vita von Ralf. Nämlich der Platz seines Biwaks, wo er vor zwei Jahren um Haaresbreite, nur per Zufall, dem Hungertode entrann.

Unsere Beaver zieht deshalb im Tiefflug lediglich eine Besichtigungsschleife über der „Riviera“ und startet wieder kräftig durch, in geringer Höhe flussaufwärts. Was uns am künftigen Camp sonst noch erwartet, löste allgemeines Staunen und Jubel aus; bloß nicht bei Ralf; er wusste ja Bescheid und wollte dies als Begrüßungsüberraschung in petto halten. War voll gelungen! Aber ich möchte damit den Leser noch etwas auf die Folter spannen.

Während des Weiterfluges bekommen wir einen Vorgeschmack auf die nähere Umgebung unseres Basislagers: Urwald, Fels, atemberaubende Schluchten und Wasserfälle. Ein sehr eindrucksvoller Hauch von Garten Eden.

Garten Eden

… traumhaft schön …

Bald ist gesuchte Stelle an der Westseite des genannten Sees gefunden. Schon von weitem leuchtet ein blauer Gegenstand am Ufer entgegen. Wir kommen näher. Und hier liegt es, Ralfs Schicksalskanu von damals.

Nun ist allerdings ein nicht ganz einfaches Flugmanöver nötig, um nahe heran zu kommen, zu wassern, um an Land gehen zu können, was eigentlich beabsichtigt war.

Jetzt zeigt unser alter Bauer mit dem fliegenden Traktor, was er drauf hat.

Im extremen Tiefflug wird bald erkennbar, dass diese Gewässergegend sehr flach und steinig ist, also besteht für eine Wasserung erhebliche Gefahr. Mit mehreren engen und steilen Kurven, komme mir vor wie in der Achterbahn, gut anschnallen ist äußerst wichtig, wird das Areal abgesucht nach geeigneter Stelle zum Aufsetzen sowie einer ausreichenden Strecke für Ausbremsen, was letztlich nach bangen Minuten aber doch gelang. Puh!

Dann schließlich noch das langsame Herangleiten an das felsige Ufer. Auch geglückt. Endlich kriechen wir aus dem brüllenden Käfig. Die letzten Meter zum Land ein Kinderspiel: Schuhe aus, Hose runter, von Stein zu Stein, geschafft.

Was jetzt kommt, geht mir nur schwer in die Feder. Diese hoch emotionale Situation. Es steht noch der damals gebaute Steinofen, eine zerfetzte Plane liegt noch da, eine Plastikbox, darin Spielkarten. Eben genau so, wie Ralf diesen Ort des Schreckens, zu guter Letzt aber doch überglücklich, verlassen durfte. Warum, wieso? Sein Tagebuch erzählt alles genau!

Dann hocken wir an seinem Boot, umschlungen, starren hinaus auf das grünlich wellige Wasser, keiner bringt ein Wort aus zugeschnürter Kehle; feuchte Augen sind kaum vermeidbar. Ein Moment in meinem Leben, der ganz tief eingemeißelt bleibt.

Überglücklich und mit großer Dankbarkeit für den Pilot, klettern wir in den Donnervogel und sind bald wieder in den Lüften, beim Rückflug zur Sandy. Dies gab Ralf die Gelegenheit zu zeigen, wo er damals so verhängnisvoll kenterte und dabei die wichtigste Ausrüstung, das Gewehr, verlor.

An der Riviera sind Wasserung und Anlandung wesentlich einfacher. Das viele Gepäck kann von den Schwimmkörpern des Fliegers aus direkt ans Ufer gereicht werden; und die beiden mitgebrachten Alukanus ebenfalls.

Bald ist alles an Land. Die Beaver tuckert wieder los, nimmt ohrenbetäubende Fahrt auf und hebt ab. Bevor er sich endgültig in die blauen Lüfte entfernt, zieht der „Bauer“ über uns eine Schleife und verabschiedet sich mit dem üblichen Pilotengruß: ein Schaukeln mit den Flügeln!

Da stehn sie nun, die Outdoors, sagen wir besser Greenhorns, oder wie ein Trapper sich ausdrücken würde, die Sourdoughs. Eine gewisse Aufregung ist kaum vermeidbar. Doch erst mal lassen wir unserem Jubel freien Lauf, der uns schon aus der Vogelperspektive in der Kehle steckte. Denn da fehlte nur noch der rote Teppich, ausgerollt vor dem herrlichen Schlosse, das uns hier erwartete. Ja, hier steht ein wahres Märchenschloss, so zumindest kam uns die große Überraschung vor: Eine Art Trapperhütte. Cabin sagt man hierzulande. Zwar mickrig und äußerst primitiv, aber dennoch sehr willkommen. Denn Roswitha (von vielen auch nur Rosi genannt) und ich werden hier gleich für die erste Nacht Logis nehmen. Aha, geht da vielleicht gar jemand die Muffe? Bärenspuren im Sand sind nicht zu übersehen! Die Buschgenossen zeigen sich cool und grunzen bald zu Zweien in ihren Zelten; oder was Christian so nennt. Er teilt mit HP eine billige Behausung, wahrlich in die Riviera passend. Ob er das nicht noch bereuen wird? Da bereits spät und allesamt müde von dem langen und ereignisreichen Tag, ist ersehnte Heia angesagt. Natürlich, davor noch der wichtige Gute Nacht-Schluck!

Am folgenden Vormittag müssen sogleich diverse Aktivitäten in Angriff genommen werden. Noch ehe für die Lagerfeuerabende Holz gesammelt wird, sind unsere Hobbyangler fleißig bei der Montage ihrer Gerätschaften; dann hurtig ins Kanu, hinaus auf’s Wasser. Das Gewässer ist ein herrlicher See, vom Yellowknife River durchflossen, an dessen oberem Ende unser Camp liegt und von schäumenden, rauschenden Stromschnellen begrenzt ist. Der See ist etwa 10 Meilen lang und hat auch ausnahmsweise einen Namen. Hoffentlich wird er diesem auch gerecht: Fishing Lake!

Die ersten Versuche verheißen nichts Schlechtes, denn mit ein paar prächtigen Hechten ist bald das Abendessen gesichert. Und großer Optimismus macht sich breit. Doch wann kommen die ersten Enttäuschungen und Probleme? Wann zeigt sich die Kehrseite der Medaille? Allerdings war Pessimismus noch nie ein guter Ratgeber. Und so lässt man eben beim abendlichen Lagerfeuerchen der guten Laune freien Lauf. Auch das Wetter spielt auf ihrer heiteren Saite, in Begleitung zu unserem melodischen Gebrumme bei „Ring of Fire“, das meine Mundharmonika mit vielleicht etwas zweifelhafter Qualität intoniert. Aber, wie heißt es doch? Nicht Klasse zählt, sondern wichtig ist Spaß an der Freud! Kommen uns beinahe vor wie im kitschigen Western. Sogar übertroffen. Denn der sternübersäte, fahle Halbmondhimmel wurde, zu unserer speziellen Begrüßung, mit zaghaftem, gelbgrünen Flackern des ersten Polarlichtes erhellt. Die Aurora Borealis zu erleben, werden wir sicher noch öfter und besser die Gelegenheit haben. Hoffentlich! Kenne dies bisher nur aus Filmen.

Mit so prächtiger Stimmung verkriechen wir uns endlich ins Land der Träume.

Die Nacht verlief ruhig, für mich zumindest. Roswitha meinte allerdings, ob die Holzsägerei nicht tagsüber besser wäre? Sorry!

Also, Holz war die Devise für den bevorstehenden Tag. Das Wetter prächtig wie gestern, dann nichts wie los, „Holzhackerbuam“, auf in den nahen Wald, mit Säge, Beil und Seil. Die Mannsleut strotzen vor Kraft. Fast wäre man geneigt zu behaupten, sie leiden gar darunter. Denen kann geholfen werden. An Bruchholz mangelt es im Urwald nie. Sogar das vermeintlich schwache Geschlecht packt ordentlich mit an, beim Herbeischleifen größeren und kleineren Gehölzes. Allerdings Einer fehlt! HP hockt gemütlich an einem sonnigen Plätzchen und ist mit den drei Gewehren eifrig beschäftigt. So gibt er zumindest vor, mit dem Argument, Waffenpflege wäre etwas besonders Wichtiges. Kann man nicht bestreiten; aber muss das ausgerechnet jetzt sein? Das kann ja noch heiter werden. Ruhig Blut Heimo! Toleranz üben. Jeder soll nach seiner Fasson Spaß haben. Oder wollte der Herr Kollege, als einziger Soldat unter uns, sein Können auf diese besondere Art unter Beweis stellen; eben auch im Dienste für die Allgemeinheit?

Eine leichte Verstimmung muss ich allerdings zugeben. Oder, vielleicht hat mir ein anderer Umstand die Laune etwas bewölkt: Bei der Waldarbeit wurden dichte Schwärme von Stechmücken aufgescheucht. Nicht gerade ein Vergnügen, wenn du von diesen verhassten Biestern gnadenlos verfolgt und gequält wirst. Ralf hat uns zu Hause bereits auf diese Unbequemlichkeit hingewiesen und die Beschaffung des speziellen Abwehrmittels „Muscol“ verordnet. Immerhin, derart brutale Überfälle hätte kaum jemand erwartet. Diese entsetzlichen Plagegeister werden nicht umsonst Pest des Nordens genannt. Auch in Finnland und der russischen Tundra wissen sie davon ein Lied zu singen. Beim folgenden Marsch in den Wald, trug, trotz übler Wärme, jeder Hut mit Moskitonetz, Hemd und Hosen fest geschlossen, sogar gerne Handschuhe. Nichts wie ran an die schweißtreibende Schufterei. Wer wollte da nicht auch gerne bei leichter Brise am Ufer sitzen und Schießprügel polieren. Schwamm drüber, das Leben ist eben nicht immer ein Honiglecken, und schon gar nicht das Buschleben.

Einige Tage liegen mittlerweile hinter uns. Die „Scharfschützen“ waren bislang erfolglos auf der Pirsch. Wen wundert’s auch, bei deren Rumballerei zwecks Übungsschießen, so das Alibi für diese offensichtlich so maskuline Kinderei. Da wird sich bestimmt weit und breit kein Wild einstellen. Nun ja, dafür ist die Fischwaid ziemlich erfolgreich und man braucht lediglich tagsüber ein wenig Kohldampf zu schieben, denn das allmorgendliche knappe Müsli hat man bald über und mittags die abgezählten Reiskörnchen in der Suppenbrühe sorgen im Bauch auch nicht gerade für Glücksgefühle. Gottseidank bieten die ringsum üppig wuchernden Blaubeeren etwas Abwechslung für den Gaumen. Dennoch, jeden Abend Grillfisch ist auch nicht besonders erbauend.

Erfreulicherweise hatte da jemand eine glorreiche Idee: „Leute, heute wird geräuchert!“

Was denn? Fisch natürlich!

Wie denn? Not macht bekanntlich erfinderisch!

Da kam dem Erfinder der Zufall entgegen, wahrscheinlich der Auslöser des genialen Einfalls: zwei leere Benzinfässer lagen unter anderem Gerümpel hinter der Cabin. Geeignetes Werkzeug lag ebenfalls an der Hütte rum. Damit wurden die Blechtonnen entsprechend mühevoll bearbeitet und übereinander gesetzt. Darunter kam ein zusätzlich vorhandener kleiner Blechofen zwecks Feuerstelle. Damit ist die Räucheranlage perfekt und der Betrieb wird aufgenommen. Schöne Hechte hängen von oben herab im heftigen Qualm. Neugierig und erwartungsvoll steht die Mannschaft um das Wunderwerk. Bald wird es so weit sein, können die gelüstigen Gaumen befriedigt werden. Und was gibt es zur Beilage? Ist doch klar, morgen ist der heizbare Unterbau frei, dann bruzzeln wir die berühmten Bannocks, denn auch geeignete Pfannen hat der Trapper hinterlassen. Dann ein prüfender Blick von oben in die Räucherkammer: Nanu, hatten wir nicht fünf Fische reingehängt? Sehen lediglich zwei davon!

O weh und ach, da macht es krach,

und ist nach unten, der letzte Fisch verschwunden.

Nein, kein Mirakel ward geschehen. Des Rätsels Lösung ist ganz einfach: Die Dilettanten haben zu heftig geheizt, zu heiß geräuchert, sodass die Drahtaufhängung durch die Kiemen die schweren Fische nicht tragen konnte.

Wer hat da mit spöttischer Miene was von Fischkuchen gesagt, den es heute geben soll? Das Produkt war nämlich Matsch, eher zum Brei geeignet, oder vielleicht mit Müsli vermischen. Igitt!

Nicht tragisch. Beim nächsten Mal gelingt das Experiment sicherlich. Aus Fehlern lernt man schließlich.

Ein anderer Lapsus passiert mit der gleich zu Anfang montierten Bärenwarnanlage, an welcher man bereits zu Hause rumgetüftelt hat. In entsprechendem Abstand von den Zelten wurde eine Schnur um Bäume und Pflöcke gespannt, verbunden mit akustischen Signalgeräten, welche durch Zug Alarm auslösen. Leider wurde nicht bedacht, dass Naturfaser sich je nach Witterung unterschiedlich dehnt; der Effekt ist einleuchtend.

So war es auch kein Wunder, dass wir eines nachts unangemeldeten Bärenbesuch bekamen, unzweifelhaft erkennbar an den frischen Spuren, ohne dass Meister Petz unseren Schlaf störte, denn der Alarm wurde, weshalb auch immer, nicht ausgelöst. Er wollte wahrscheinlich nur mal sehen, wer sich da in seinem Refugium herumtreibt und hat scheinbar die Fremdlinge akzeptiert.

Doch zwei Tage später war besonders denkwürdiges vorgefallen.

Es passierte ebenfalls in der Dunkelheit.

Die wunderbare Stille wird lediglich von Roswitha gestört. Sie grunzt neben mir wie ein rosiges Ferkelchen. Fast erheiternd.

Na – was war da plötzlich für ein fremdartiges Geräusch? Von irgendwo, außerhalb des Zeltes, vernehme ich Rascheln und Knistern; dann wieder Ruhe. Meine Partnerin gibt jetzt keinen Laut von sich. Aber ich grunze wieder im üblichen Takt.

Da zerreißt lautes Schreien das tiefe Schweigen der Nacht. „Hau ab – weg hier – Hiiilfe.“

Es ist unverkennbar die Stimme meines Freundes Christian. Und schon der Griff nach dem stets neben mir liegenden Karabiner, nachdem ich mich rasch vom Schlafsack befreite. Da ich immer, entgegen anderer Leute Gewohnheit, mit dem Kopfe Richtung Eingang penne, ist die Hand sofort am Reißverschluss; robbe bewaffnet aus dem Wigwam und richte mich auf.

Oh, mein Gott, was muss ich seh’n? Grizzly gegen Grizzly! Einer davon ein wahrhaftiger, der andere mein Freund, welcher mit erhobenem Arm, wild herumfuchtelnd, das große Buschmesser gegen den hoch aufgerichteten, um vieles größeren Bär sticht, der mit seinen Pranken zum wuchtigen Schlag ausholt.

Ich sehe alles ganz genau in dieser hellen Mondnacht. Und kann nichts tun, steh wie angewurzelt da; kann nicht schießen, ohne Christian zu gefährden. Stattdessen brülle ich aus Leibeskräften um die Wette mit dem Ungetüm. Inzwischen ist auch Rosi von dem Lärm erwacht und hinter mir. Ihre göttliche Eingebung reicht mir die Machete. Und schon stürze ich mich von hinten auf das wütende Ungeheuer; bohre ihm mit aller Kraft den scharfen Stahl in den Leib. Laut aufbrüllend geht der graue Riese zu Boden. Sein Namensvetter versetzt ihm den tödlichen Stoß von vorne, worauf die Bestie röchelnd sein Leben aushaucht. Die Freunde fallen sich heroisch triumphierend in die Arme; da fährt ein erschütternder Ruck durch meinen schweißgebadeten Körper und kenne mich momentan überhaupt nicht aus. Bin völlig wirr. „Christian, wo ist der Bär? Hier war doch der Bär!“

Total konsterniert antwortet der Freund: „Was für ein Bär?“

Fassungslos rede ich von dem soeben Erlebten, wobei er mich unterbricht: „Bin von deinem Geschrei aufgewacht, sofort raus um nachzusehen was da los ist, da schlägst du hier mit dem Messer wie wild in die Luft.

Dann wird uns beiden die Situation klar!

Wir umarmen uns in großer Freude wegen dem erlösenden Sieg über den schrecklichen Traum. Ein Alptraum, ein böser Spuk! Kein Wunder, der begründete Bärenverdacht der letzten Tage, sowie die Lektüre vielfältiger Bärenstories, hat meiner Fantasie übel mitgespielt.

Nun, lieber Leser, mancher wird jetzt mit dem Kopf schütteln und meine künftigen Ausführungen von vornherein mit Zweifeln lesen mögen. Da wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte folgende Begebenheit zuvor beschrieben, um dem Verdacht einer Mär vorzubeugen. Doch alles schön der Reihe nach.

So wahr der Traum von vorhin eben ist, hat die nächste Erzählung in der nackten Realität stattgefunden, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir gleich hören werden. Ein ungewöhnlich kurioses Geschehen, aber ganz gewiss keine Fantasie. Ein Trauma anderer Art!

Wenige Tage nach obigem Horrorphantome passierte es! Nicht mehr in Erinnerung, wer alles im Camp beisammen saß, jedenfalls, Christian war dabei und schreckt in meiner Abwesenheit die Umsitzenden hoch: „He, da oben, am Hang, beim Outhouse (damit war das ebenfalls vorhandene Plumpsklo gemeint), da bewegt sich doch was?!“ Alle stieren gleichzeitig in gemeinte Richtung und schrecken spontan hoch. „Verflixt, da kommt Besuch angetrottet“, der knapp vor dem offenen Holzhäuschen anhält und sichtlich ungehalten den wuchtigen Schädel schüttelt, als wollte ihm eben etwas nicht genehm sein. Man könnte auch sagen: Grizzly bemerkte Blacky! (wie man in Kanada den Schwarzbär tituliert).

Weshalb hatte Blacky bald die Schnauze voll? … und trollt sich in den dichten Wald?

Als ich nach einer Weile zu der heiß diskutierenden Runde komme, wird mir brühwarm und aufgeregt das Vorgefallene eingehend geschildert.

„Darf ich Euch erzählen, was eben mir zugestoßen ist?“, übernehme ich gleichfalls in sichtlicher Erregung das Gespräch: „Ich weiß, warum der verflixte Bär vor dem Outhouse plötzlich aufmerksam anhielt und sodann naserümpfend in das Gebüsch floh.“ Zweifelnde Antwort: „Was willst Du schon wissen, warst ja gar nicht da?“

Mit der Erwiderung mache ich die Crew neugierig: „Natürlich hab’ ich Blacky geseh’n, näher sogar wie Ihr.“ Man hört mir gespannt zu: „Als er vorhin vorbeikam, saß ich nämlich, was Ihr nicht wissen konntet, gerade auf dem Donnerbalken, mit freier Sicht auf die beängstigenden Störenfried.“

Schallendes Gelächter hallte durch die Wildnis!

Dann gebe ich zum Besten, wie ich die ganze Szenerie aktuell erlebte und dass ich gottseidank die Hosen nicht voll, weil gerade unten hatte.

Soviel zu dieser Bärenstory, die aber, wie eingangs versichert, nichts desto weniger wahr ist.

Und weil’s gar so schön war, auch gleich noch die Fortsetzung:

„Hallo, Hilfe, hallooo“, … was ist denn jetzt los? Klar doch, das war Monis alarmierende Stimme. Sie hat meinen Report gar nicht mitbekommen, denn die Gute war unbemerkt und unbewacht im nahen Wäldchen bei der Blaubeerernte. Keuchenden Laufes und stolpernd, dabei die meisten Früchte verschüttend, erreicht sie die rettende Hütte. Ihre Augen spiegeln die nackte Angst.

„Moni, was ist, was hast Du?“

Völlig aufgelöst, außer Atem, stößt sie wimmernd hervor: „Mensch, da drüben, Richtung Ufer, ein Bär! Ich lief so schnell ich konnte.“

Genau das ist eben der Fehler, den viele Leute machen. Renne nie vor dem Bär weg, er wird dir meist instinktiv folgen … und er ist gewiss schneller. Was ebenso nicht unüblich ist: Wenn Meister Petz sich scheinbar trollt, kommt er gerne von anderer Seite wieder zurück. Diese Eigenart gilt vor allem für den Schwarzbär, er ist besonders neugierig. So war es offensichtlich mit meinem Blacky von vorhin.

Also, hochgeschreckt ergreifen wir die Waffen … und die Filmkamera. Das ist doch die gesuchte Gelegenheit für schöne Aufnahmen.

Nun denn, übermächtig mit gleich drei „Kanonen“, wollen wir Monis Feind nachpirschen. Und tatsächlich, da, in den nahen Büschen ist er, hatte die Verfolgung aufgegeben. Denn Heidelbeeren sind ihm scheinbar doch lieber als Menschenfleisch. Als er uns bemerkte, nimmt Blacky reißaus, Richtung tieferen Wald, ins hügelige Hinterland … und wir mutig hinterher.

Surrr … surrr! Bekanntlich sind Bären außerordentlich telegen!

Erst als ausreichend Material im Kasten ist und die Augen sich genug an dem herrlichen Tier geweidet haben, während es sich selbst an den vielen süßen Früchten laben konnte, kehrt man retour. Da gab’s freilich heute am abendlichen lodernden Feuerchen ausreichend Gesprächsstoff … und manche(r) war gar froh, dass die lästige Singerei deshalb ausfiel. Bloß Rosi lässt mal erneut, vielleicht passend jubelnd zur wiederholten Plumpsklo-Geschichte, ihren obligatorischen „Juchaza“ los; zum Ausdruck bester Laune beim genüsslichen Bierchen.

Da wir gerade bei telegenen Objekten sind, da wäre noch anzumerken, dass ich, obwohl doch wenig mit einem Bär gemeinsam hab’, weder furchterregend noch zum Knuddeln putzig, dafür aber besondere Künste vorzuweisen hätte; will sagen, die Fischerei mit der Flugangel hat schon was Ästhetisches.

Genug langer Vorrede. In medias res.

Ich fahre in Begleitung des Kameramannes mit dem Kanu zu den nahen Stromschnellen, wo ich auf reißend umströmten großen Steinen stehend, eifrig und elegant zu Werke gehe. Wollte eben zeigen, dass der Meister seines Faches in einer anderen Liga spielt.

„Na, wann beißt denn jetzt endlich eine Forelle auf die angebotene Kunstfliege?“ Sie wollten halt leider nicht für die geplanten Staraufnahmen. Oder vielleicht steht hier gerade kein Fisch. Also Standortwechsel … und springe behende ein paar Steine weiter … endlich bin ich ganz toll filmreif … aber wie?

Auf einem verflixt glitschigen Fels rutscht der Meister ab, plumpst samt Gerätschaft ins verdammt kühle Nass. War jetzt weniger ästhetisch … und Ralf bringt höchst belustigt die Szenerie auf Zelluloid.

Für diese blamable Einlage, welche der Nachwelt erhalten bleibt, zu entschädigen, wollte ich auf andere Weise mein großes Können unter Beweis stellen. Nämlich mein Nimbus als „King of Pike“ wird in Anspruch genommen.

Und so schleicht er sich zu früher Stunde, magisches Morgenrot spiegelt sich im See, das Gefühl tiefsten Friedens hüllt ihn ein, klammheimlich davon und paddelt Richtung einer kleinen seekrautumwachsenen Insel, wo der Experte gute Hechte vermutet.

Fleißig wirft die Spinnrute das verführerisch blinkende Eisen in alle Richtungen … und der Erfolg ließ auch gar nicht lange auf sich warten … da liegen zwei prächtige Hechte im Boot.

Na, denen zeig’ ich’s heute; den Fischen sowie den Camp-Kollegen, die allesamt bisher bei der Anglerei deutlich erfolgreicher waren. Also, fleißig weiter im Geschäft!

Um eine entspanntere Haltung einzunehmen, richte ich mich auf und setze im Stehen die Werferei fort. Jedem wird klar sein, dass hierbei die Balance in einem ziemlich schmalen Boot nicht so leicht zu halten ist. Was dem vielleicht schadenfrohen Leser jetzt bereits seiner Erheiterung anzumerken ist … freilich, es passiert … die Wacklerei beginnt … und ehe sich der Kanute hinsetzen kann … plumps, da geht der Fischer unfreiwillig über Bord. Was gar nicht so lustig ist: das Wasser ist verflucht kalt und an jener Stelle zu tief, sodass ich mit den Füßen keinen Boden fand. Jetzt schwimm’ mal jemand in vollen Klamotten. Zu allem Überdruss ist leider das Boot gekippt. Da war aber Polen offen. Glücklicherweise hatte das Kanu Luftkammern, um ein Absaufen zu verhindern. Mit äußerster Mühe rette ich mich samt Gefährt und Paddel zur nicht weit entfernt gelegenen Insel, wo leider festzustellen war, dass bei der ganzen Aktion Angel sowie die Beute verloren ging. Soviel zu meinen bisherigen Missgeschicken.

Ja, das Buschleben ist nun mal kein Kindergeburtstag. Von täglicher Trapperidylle kaum die Rede!

Apropos Geburtstag!

Meine Roswitha und ich haben, genau zur Zeit, kurz nacheinander diesen Festtag. Ihrer wird zuerst zünftig gefeiert. Eine gar köstliche Torte, sogar mit Kerzlein drauf, wird überreicht. Ihr Pech allerdings, Plastik lässt sich schlecht kauen und verdauen.

Zwei Tage danach bin ich an der Reihe. Die Gratulanten stehen Schlange, jeder spendet eine Bierdose. Für mich von ganz besonderem Wert, denn mein Kontingent an dem edlen Gebräu liegt bereits im Minus. Zudem hab’ ich jetzt an der „Zigaretten-Bier-Börse“, hier wird gerne gefeilscht, wieder besseren Spielraum.

Über das Wetter wurde hier bisher noch wenig gesagt. Da gibt es eigentlich nichts Besonderes. Nächte kühl, tagsüber meist sonnig bei angenehmen Temperaturen; wohl manchmal leicht böig, kaum Regen. Pardon ja, neulich kam Sturm auf, vielleicht extra der Erwähnung wert: Da war nicht an vergnügliche Aktivitäten zu denken. Die Outdoors versammeln sich in der jetzt besonders willkommenen Cabin.

Zum Tratsch gab’s ohnedies genügend Stoff; und Rosi nützt die Gelegenheit, ihre stark in Mitleidenschaft gezogenen Wadeln zu pflegen, denn beim Beerensammeln im dichten Bewuchs, wurde sie gar arg von den Blackflies angefallen. Eine äußerst üble Sorte von Mücken: winzig klein, dafür aber ganz besonders unangenehm. Sie finden den kleinsten Zugang zur Haut und hinterlassen dort starke „Verwüstungen“; besonders juckende, teils schmerzende, bunte Schwellungen. Auch Moni hat sehr darunter zu leiden, ebenso beim Blaubeerpflücken eingehandelt. Beide machen jetzt intensiv Umschläge mit der vielseitig verwendbaren essigsauren Tonerde; dank gut bestückter Buschapotheke.

Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Ach ja, die Sache mit dem Sturm! Als ich nämlich, trotz prasselnd stechendem Sand im Gesicht, die Hände schützend vor Augen, dringend mal austreten muss, ein prüfender Rundblick zu den drei Zelten. Was heißt hier drei?

„Christian, schnell komm raus, ich glaub Dein Zelt ist fort!“

So schnell auf den Beinen war Freund Grizzly lange nicht mehr gewesen.

„Verflixt, HP, komm rasch, unsere Behausung fehlt.“ Da galt es aber Beeilung. Alle Männer beteiligen sich an der Suche. Gottlob kam die steife Brise vom See her, sodass gesuchtes Objekt bald hinten am Waldrand gefunden wird. Aber in welchem Zustand? Etwas zerlegt!, würde man meinen. Zwei Telestangen geknickt. Das hat er nun von seinem billigen Italo-Klump. Nicht verzagen, Christian fragen. Dieser Alleskönner in Sachen Technik, hat deshalb den zusätzlichen Beinamen „Daniel Düsentrieb“. Tatsächlich, nach Abflauen des Sturmes konnte er seinen „Windjammer“, so wurde sein Zelt getauft, provisorisch reparieren. „Wird schon halten“, des Freundes lakonischer Kommentar.

Wie war das nochmal, was hat in Yellowknife ein alter Trapper gemeint: „Entweder du liebst ihn, den Busch, oder du hasst ihn.“ Tja, so langsam scheiden sich jetzt hier die Geister … und weitere Prüfungen sollte ich alsbald zu bestehen haben, „als der Vater mit dem Sohne“ zu einem kleinen Rucksacktrip aufbrach. Eine Episode, die es sicher wert ist, ausführlich erzählt zu werden:

Seit Tagen schon beschäftigen wir uns anhand der topographischen Landkarten, in Yellowknife von den Damen beschafft, jeder hatte dort Aufträge zu erfüllen, mit dem genauen Studium des Umlandes. Dies ist freilich nur im geeigneten Maßstab von 1 : 50.000 möglich. Das Hinterland der Sandy schien uns weniger verlockend, desto mehr die dem Fluss gegenüberliegende Gegend: hügelreich und mit kleinen Seen durchwoben. Gerade geeignet für einen Tagestrip, zu Fuß selbstverständlich.

Also schnüren wir unser Bündel; jeder seinen Rucksack mit leichtem Marschgepäck: Schlafsack (sicherheitshalber), Plane, Regenklamotten, Notapotheke, Notproviant (Müsli), Trinkflasche, Leuchtraketen und allerlei Kleinkram. Gewehr und Angel darf natürlich nicht fehlen.

Los geht’s. Zu früher Morgenstunde setzt das Kanu über. Nun heißt es marschieren, aber gemütlich. Rasch kommt man ohnedies nicht voran, das lässt schon der dichte Urwald nicht zu, obwohl dann und wann eine angenehme, moskitofreie Lichtung überrascht. Es ist ein schwach bewölkter warmer Tag; bald fließt unvermeidlich der Schweiß. Von mancher Anhöhe gibt der schier unwegsame arktische Dschungel den Blick frei über die unermessliche, herbe Schönheit dieses gesegneten Stückchens Erde. Ja, man ist geneigt, sich in Superlativen zu ergehen.

Und schon nach einigen Stunden erreichen wir einen kleinen romantischen See, mit baumfreiem, schilfgesäumtem Ufer.

Jetzt scheint sogar die Sonne und zur Begrüßung springen die Forellen, dass es eine wahre Freude ist. „Hier bin ich König, hier darf ich sein!“

Bald brät ein Fisch am Stock über knisterndem Feuerchen. Anschließend ein genüssliches Nickerchen auf bunt mit Flechten überwuchertem warmen Fels. Herz was willst du mehr?

Als die Mittagsonne bereits den Zenit überschritt, war es Zeit für den Rückweg und brachen auf. Es begann freilich die Fortsetzung der Marschtortur. Der Weg zurück war allerdings etwas leichter, denn Wolken zogen auf und eine angenehme Brise sorgte für erträgliche Bedingungen.

Zwei, drei Stunden mochten vergangen sein, wollte man auf luftiger, baumfreier Höhe, wohlverdiente Rast einlegen. „Können wir uns erlauben“, meint Ralf, „weit kann es jetzt nicht mehr sein, hinunter zum Fluss“, und weist die Richtung. „Dein Wort in Gottes Ohr“, mein Kommentar, „das möchte ich allerdings stark bezweifeln!“ … und strecke den Zeigefinger entgegengesetzt. „Schau mal da drüben, was ist denn das für ein Gewässer, davon ist nix auf der Karte?“

„Hm“, meint Filius, „das ist wirklich komisch.“

Dann fällt es wie Schuppen von den Augen: Wir sind wieder an unserm vorigen See, oder einen nebendran. Also im Kreis gelaufen! Konnten während des Marsches keine Richtungskontrolle vornehmen, da leichtsinnigerweise den Kompass vergessen. Und weil wegen der zunehmenden Bewölkung der Sonnenstand ebenfalls keine Orientierung bot, war man auf den puren Instinkt angewiesen, der uns leider im Stich ließ und haben deshalb hoffnungslos verfehlt.

Was nun Freunde? Zum Camp schafft ihr es heute ohnedies nicht mehr. Am klügsten, beim kleinen See übernachten, einen schönen Abend verbringen, morgen sieht man weiter.

Bis zum Mittag werden wir spätestens erwartet. Das war zumindest vorsorglich als zeitliches Limit gesetzt. Andernfalls wird eine Suchaktion gestartet. Die Zurückgebliebenen haben deshalb die in Frage kommende Peilung auf gezeichneter Kopie von unserer Karte. Die orangefarbigen Leuchtraketen werden zusätzlich Hilfe leisten. Jetzt also erst mal klaren Kopf bewahren und relaxen!

In aller Gemütsruhe vor mich hinträumend, will ich mit der Angel das Abendessen besorgen. Da zerreißt ein ohrenbetäubender Knall die heilige Stille. Der gewählte Biwakort liegt am Ausläufer eines engen Tales, deshalb donnert ein mehrmaliges Echo durch den Busch. Als ich mich nach Ralf umsehe, ruft er mir zu: „Kannst mit Fischen aufhören, ich hab ein Karibu geschossen.“ (Anm.: diese Geweihträger trifft man zu momentaner Jahreszeit in dieser Region sehr selten).

Wahrlich, bald danach schleift er ein noch sehr junges Ren heran. Noch gut vom Lagerplatz entfernt, muss das noch warme Tier aufgebrochen, ausgeweidet und zerteilt werden. Blutiges Geschäft. Igitt! Für mich zumindest eine äußerst unangenehme Angelegenheit. Dennoch, ein frischer Spießbraten ist freilich nicht zu verachten, besonders nach vielen Tagen Fisch, Reis, Müsli. Den Hauptanteil werden wir zum Camp bringen, dort wird man sicher nicht minder über diese Abwechslung auf dem Speiseplan erfreut sein.

Nach dem abendlichen Festschmaus, diesmal fehlte leider ein Bierchen, und dem abschließenden Zigarettlein, schlüpfen die Waldläufer hundemüde in die Schlafsäcke, nachdem mit einer kleinen Plane das provisorische Wigwam gebaut war. Bald sinkt man wohlbehaglich ins Land der Träume.

Leider nicht allzu lange. Aufkommendes Gewitter. Grelle Blitze lassen die Umgebung bizarr aufleuchten, krachende Donner hallen durch die Nacht. Wahrlich eine gespenstische Szenerie! Zu allem Überfluss sorgen folgende heftige Regenschauer für eine gewisse Ungemütlichkeit.

Da in diesen nördlichen Breiten die Sommernächte bekanntlich kurz sind, überraschte bald das Morgengrauen. Die Buschgeister kommen, in rauchende Nebel gehüllt, über Wald und Wasser.

„Ralf, Du, wach auf“, melde ich mit beträchtlicher Bange ein nicht weit entferntes Rumoren. Auch Filius zeigte sich deutlich besorgt über das Jaulen, Fauchen und Geknurre aus keiner großen Entfernung. Als wir uns aufrichten, die Augen reibend die Umgebung absuchend: ja, genau dort, wo die Kaributeile in den niedrigen Astgabeln hängen: ein Rudel Wölfe balgt sich um das Fleisch, scheinbar uneinig in der Hackordnung.

„Ihr Bestien, das ist unsere Beute.“ – Sogleich der erste Kracher aus dem doppelläufigen Schießprügel streckt einen der Wölfe nieder. Ralf ist bekanntlich ein guter Schütze. Mal ehrlich, ein Warnschuss hätte auch gereicht.

Die anderen gierigen Mäuler weichen erschreckt zurück. Doch jetzt wenden sie sich völlig unerwartet, zähnefletschend uns zu, von mehreren Seiten, dies ist bekanntlich Wolfstaktik.

Sie haben uns als Futterrivalen ausgemacht und sind, mit gesträubten Nackenhaaren, zum Angriff bereit. Eine absolute Ausnahmesituation, denn normalerweise sind diese sehr scheuen Wildtiere den Menschen gegenüber nicht aggressiv.

Durchladen … Schuss … nochmals … päng … dann macht es nur noch klick. Das Magazin ist leer! Ein weiterer aus dem Isegrim-Rudel hat eine Kugel mit dem Leben bezahlt.

Geistesgegenwärtig greifen wir im Zurückweichen nach den zahlreich herumliegenden Knüppeln, werfen damit verzweifelt nach den wütenden Bestien und sind von der Wirkung überrascht. Sie lassen plötzlich gemeinsam von uns ab und wenden sich wieder dem Karibufleisch zu.

„Junge, Junge, das war aber knapp!“, gesteht man mit heftig schlotternden Knien. Obwohl noch sehr kühle Morgenfrische, läuft Schweiß von der Stirn. Angstschweiß!

Dass wir ohne Wildbraten heimkehren, ist wohl klar. Man hätte sicher das Dilemma vermeiden können. Man hängt nämlich derartig verlockendes Futter üblich bärensicher hoch in den Baum. Die mitgebrachten Schnüre benötigten wir jedoch dringend für die Abspannung der Plane.

Bald verlassen die Gladiatoren die Arena.

Um ehrlich zu sein, im Nachhinein gestehen wir unsere unvernünftige Vorgehensweise. Hätte man die hungrigen Tiere beim Fressen nicht gestört, wäre der erste unüberlegte Schuss nicht gefallen, hätten sie uns wahrscheinlich gleichfalls in Ruhe gelassen, wäre das schreckliche Blutbad vermeidbar gewesen. Dieser wunderbare Wildnisbewohner ist nicht der sprichwörtlich Böse, wie er leider immer wieder dargestellt wird. Außerdem spielt er eine wichtige Rolle im biologischen Kreislauf.

Diesmal gelingt bei klarem Himmel problemlos Orientierung und Rückweg. Als unser Kanu um die Mittagszeit den Campstrand anläuft, werden wir mit erleichtertem Jubel empfangen.

Freilich, heute gibt’s viel zu erzählen. Auch von den „Daheimgebliebenen“. Doch bevor man sich hierzu am Lagerfeuer trifft, verkrümeln sich Vater und Sohn in die Hütte zum hoffentlich ungestörten Schlafe, um sich von den enormen körperlichen Strapazen und nervenaufreibenden Erlebnissen ausgiebig zu erholen.

Sodann, die Freunde können ihr Vergnügen einer bevorstehenden Überraschung kaum verbergen. Um die entsprechenden Vorbereitungen nicht zu stören, wird man unter einem Vorwand ferngehalten. Also geh’ ich, was sonst, mit Ralf zum Angeln. Was heißt da gehen, davon haben wir für längere Zeit sicher genug. Setzen uns ins Kanu und paddeln kreuz und quer auf dem selten so spiegelglatten See.

Gefangen haben wir diesmal Null, nützen aber die Gelegenheit, das abenteuerliche Ausflugserlebnis gründlich aufzuarbeiten. Erst zur Abendmahlzeit kehren wir heim. Komisch, heut’ riecht es gar nicht nach Fisch! Aber was liegen denn da für Fleischklumpen am Rost?

Verschmitztes Grinsen der Umstehenden; und Rosi lüftet das Geheimnis: „Ihr wisst doch, vor einer Woche, da hab’ ich doch zusammen mit Heimo Fallen aufgestellt. Jeden Tag war ich auf Trapline-Kontrolle; nie was drin, in keiner von den zehn Schlingen. Aber heute, endlich heute, gleich zwei Karnickel gefangen.“ Großes Staunen!

Dann übernimmt Christian das Wort: „Ja, hernach hat sie mich geholt, aus Scheu vor dem Umgang mit den gar so niedlichen Langohren.“ Hierzu muss man nämlich wissen, Roswitha ist ganz spezieller Hasenfreund, hat sogar zu Hause eine reichhaltige Sammlung von wertvollen kleinen Hasenfiguren aus aller Welt. Also schon eine besondere, schwierige Situation. Sie hat sich beim folgenden Hergang verzogen, konnte nicht mit ansehen, wie HP die Schlachtung vornimmt. Darin ist er geübt von daheim her, als Stallhasenhalter. „Ha jo, do heb isch kene Probleme, war glei passiert.“

Und so bruzzelt jetzt diese kostbare Jagdbeute über dem Feuerchen. Mir läuft heute noch, nach über zwanzig Jahren, das Wasser im Munde zusammen, bei den Gedanken an damals. Obwohl, das schmälert auch die Tatsache nicht, dass Wildkarnickel am Feuer schon eine ziemlich trockene Angelegenheit ist. Deshalb, gutes Argument, der folgende Durst.

Nicht genug der Überraschung, als Moni fortfährt: „Guckt, da hab’ ich für Euch noch Bannocks als Zubrot gebacken.“

Perfekt. Einfach fantastisch. Hat man da noch Worte. Logisch, dass bald rundum ein Zisch zu hören ist. Prost und Mahlzeit.

… so fängt man Hasen

Bannocks - Köche

Während der genüsslichen Völlerei gibt Roswitha noch zum Besten, wegen des prächtigen Wetters war an der Riviera angenehmer Badetag angesagt; FKK wohlgemerkt. Kann mir die Bemerkung nicht verkneifen: „Ihr Ferkel, kaum ist man nicht da?!“

Anschließend werden uns Löcher in den Bauch gefragt, als Ralf von dem dramatischen Ausflug erzählt. Die Zuhörer waren platt!

Nochmal greift Roswitha, ziemlich aufgeregt, in den Tagesbericht ein: „Gestern, am Vormittag, do woar i doch beim Spaziergang, den Karabiner am Buckel, ob’n am Schönblick. (Damit war die von uns benannte, nahe, freie Kuppe gemeint; mit bester Rundsicht). Was moants, wos i g’sehn hob? In der dahinter liegenden Senke is a schilfumrandeter Tümpel, kaum hundert Meter entfernt. Wos steht do? A echt kapitaler Elch. Ein Bulle, wie an der riesigen Schaufel zu seh’ n, und äst an den saftigen Wasserpflanzen. Erhabener Anblick.“ Man meint fast, sie durchlebt es neu, so lebhaft ist ihre Schilderung; und ich fühlte mit, als wär’ ich selbst dabei!

Zur Feier des Tages wird zu später Stunde eine Ausnahme gemacht: Ein Vorgriff auf die Bier-Ration. Mit gut geölten Kehlen werden ungehemmt schöne Lieder angestimmt, begleitet von der Harmonika.

Gut, dass wir so lange unter freiem Himmel zusammen blieben, ansonsten wäre uns ein ganz besonderes Schauspiel entgangen. Wie zur Krönung der letzten Ereignisse, gibt die Natur eine Sondervorstellung. Was wohl? Wer von den Lesern hat schon mal ein Polarlicht gesehen? Ich meine, live! Diese Faszination ist nur schwer zu beschreiben.

Wir hocken am leicht lodernden Lagerfeuerchen und staunen gebannt in dieses Geschehen. Ein bunter Lichtertanz am Nachthimmel. Für die Indianer und Inuit gilt dies als mystischer Vorgang und man ist geneigt, diesem Glauben zu folgen.

Am nächsten Morgen kommen die Kumpels nur langsam aus den Schlafsäcken. Für heute ist ein kleiner gemeinsamer Wandertag Richtung nahem Mossy Lake auf dem Programm. Sollte eigentlich eine gemütliche Sache werden, versichert Ralf. Er kennt den Trail von damals. Und hatte recht; gottseidank, denn auf eine Wiederholung der letzten Tage war ich nicht unbedingt scharf. Der Rest der Crew war auch nicht gerade erpicht, ähnliches zu erleben.

Die Unternehmung stand jedoch nicht unter einem guten Stern. Bereits während des längeren Anstiegs über die Birch-Portage, war nicht die allerbeste Stimmung. Weshalb? Weiß nicht so genau.

Am Mossy-Lake angelangt, trotz märchenhafter Lage, gab es wegen des weiteren Vorgehens Unstimmigkeiten. Es kam fast zu Eklat. Man hat sich in Gruppen gespalten. Bring mal die Wünsche von sechs Leuten unter einen Hut!? Sogleich kann man das Thema diskutieren: Der Busch schreibt seine eigenen Gesetze bezüglich Sozialethik, Toleranz, Teamfähigkeit. Mein Sohn weiß ein Lied davon zu singen. Es kostete ihm beinahe das Leben!

Nun, dem HP muss man schon zugutehalten, er hat es weniger mit der Fischerei und rennt zum Ausgleich ständig mit der Knarre im Walde rum. Allerdings ohne den geringsten Erfolg, nicht mal eine Krähe oder so. Vielleicht wirkt er deshalb etwas frustriert und stinkig, mosert rum von früh bis spät. Ralf meint, so kenne er seinen Spezi gar nicht. Man kann eben zu Hause nicht mit Sicherheit einen Menschen einschätzen, wie er sich im Buschleben verhalten wird.

Na ja, die Urlaubszeit ist ohnedies bald um. Schade für HP, er ist hier nicht besonders glücklich, so der Eindruck.

Themawechsel!

Damit kommen wir immerhin zu einem versöhnlichen Abschluss. Ein gebührendes Finale!

Am vorletzten Tag geh’ ich nochmal so richtig ran. Mit den Hechten an der schon erwähnten Traum(a)-Insel, wo die peinliche, knapp gefährliche Kenterung passierte, hab’ ich noch eine Rechnung offen und will es erneut versuchen, natürlich wieder alleine, klammheimlich. Das Wetter war wohl nicht gerade ideal, es nieselte ohne Ende. Das darf einen old fisherman nicht abschrecken. „King of Pike“ muss seinen Nimbus retten!

Machen wir’s kurz. Bald brachte ich zwei mittelmäßige Esox (zoolog. für Hecht) zur Strecke, kehre retour zum Camp und lass’ mir stolz die Schultern klopfen.

Wenig erzählt wurde bislang von Rosis Angelerfolgen. Man soll deshalb nicht meinen, die Gute hätte keine Ahnung von der Fischwaid. Von wegen! Die Schülerin hat hier sogar ihrem Meister den Rang abgelaufen, mit zwar nicht vielen Hechten, dafür jedoch legte sie manche Forelle und eine stolze Strecke von den bläulich befahnten, herrlichen und ganz vorzüglich schmeckenden Äschen auf die Schuppen.

Bei dieser Gelegenheit passt die Erwähnung, dass über die jeweiligen Fangerfolge akribisch Buch geführt wurde.

Klarer Spitzenreiter der Rangliste ist der fleißige Christian, gefolgt von Ralf und Rosi. Meine Wenigkeit ist auf den letzten Plätzen zu finden. Um vielleicht doch noch eine Rangstufe zu erhöhen, musste ich unbedingt noch zu allerletzter Stunde, am Abholtag, nach dem Frühstück ausrücken, in Begleitung von Roswitha. Hierzu wählten wir eine flache, etwa eine Meile entfernte Bucht.

Im glasklaren Wasser konnte man die beißlustigen Hechte gut beobachten, wie sie auf die angebotenen Kunstköder losgehen. Leider waren die meisten von kleinerem Kaliber. Einzig Roswitha, wer sonst, hatte ein nennenswertes Exemplar am Haken. Man höre und staune, dies war genau der 99-ste in der Gesamtstatistik. Stolze Zahl! Der Fisch wurde wieder in die Freiheit entlassen, denn die Buschküche ist geschlossen. Heut’ abends werden wir im Pizza-Hut einkehren.

In der Nachbarbucht sind Grizzly und HP ebenso zu Werke. Und was passiert? Nicht lange nach Rosi’s Fang, hört man den lautstarken Erfolgsruf von Christian. Er macht exakt die Hundert voll. Wenn das mal kein glücklicher Zufall ist?

Zugegeben, hier bin ich vom eigentlichen Thema des Buchtitels etwas abgewichen, aber erwähnenswert allemal! Übrigens, wer sich für die Fischwaid interessiert, kann hierüber viel in einem anderen Buch von mir erfahren.

Diese letzten Stunden auf dem Wasser müssen schnell verronnen sein, denn wir werden überrascht von einem Motorengebrumm aus den Lüften. Und bald senkt sich eine Beaver und setzt auf. Verfrüht werden wir abgeholt. Jetzt ist aber Tempo angesagt. Das Nachbarkanu ist bereits eine Weile zuvor heimgekehrt.

Kamen ganz schön ins Schwitzen.

Mittlerweile kommt die Einmotorige uns schwimmend entgegen. Als der Pilot außen auf die Kufen steigt, erkennen wir sofort den „Bauer“ im Overall.

„Hurry, hurry“, ruft er und wirft uns ein langes Seil zu, mit der Aufforderung: „Hold the rope!“ Grinsend klettert er zurück in das Cockpit und tuckert los. Mich krampfhaft am Schlepptau haltend, werden wir Richtung Ufer gezogen; dazwischen manch heikle Situation. Wer hat dergleichen schon mal gesehn? Buh … uns ging ganz schön die Muffe!

Bald ist man samt dem umfangreichen Krempel, der freilich rechtzeitig vorbereitet war, in das uralte Vehikel verladen und los geht’s.

„Sandy ade! Es war wunderschön!“

Während des Rückfluges bei prächtiger Sicht, ergötzt man sich noch reichlich aus der Vogelperspektive an diesem herrlichen Buschland, die nordkanadische Wildnis, … und bringe eine unheilbare Krankheit nach Hause: Das Buschfieber!

Vielleicht hat der geneigte Leser bei meinen ersten Wildniserfahrungen einen realistischen Eindruck vom Buschleben bekommen. Es ist keineswegs tägliche Trapperidylle angesagt. Es gibt oftmals ganz verflixte Situationen zu bestehen und wird durch traumhaft schöne Erlebnisse entschädigt.

Und freilich war das längst nicht Alles, was wir während der gut drei Wochen hier erlebten. Eine ausführliche Erzählung könnte allein ein dickes Buch füllen.

Hier kam es lediglich darauf an, einige charakteristische Vorkommnisse herauszugreifen, um einen ausreichenden Eindruck vom ganz banalen Buschleben zu vermitteln. Dies soll gleichfalls für die folgenden Kapitel gelten. Es ist mein großer Wunsch, dies möge halbwegs gelingen.