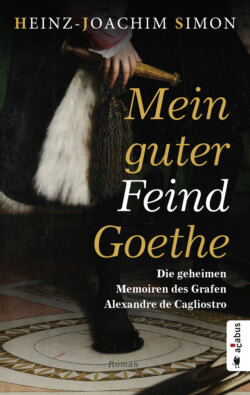

Читать книгу Mein guter Feind Goethe. Die geheimen Memoiren des Grafen Alexandre de Cagliostro - Heinz-Joachim Simon - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление2 – Der Geheimrat erfüllt sich einen Herzenswunsch

Bevor Sie anfangen, an mir und meinen Worten zu zweifeln, möchte ich mich erklären. Wenn ich so genau weiß, was Johann Wolfgang von Goethe so dachte, tat und sich wünschte, bedenken Sie, dass der Graf de Cagliostro zu Ihnen spricht. Ein gewöhnlicher Dichter muss alles mühsam erforschen, so wie der arme Schiller. Ein hartes Brot. Ich muss mich nur in mich selbst versenken und Althotas’ Worte vom großen Zusammenfluss der Sphären sprechen, und schon erscheinen vor meinem geistigen Auge Bilder, die Goethe in Weimar zeigen. Damals nannte man ihn noch nicht das große deutsche Genie, aber die Anlagen waren bereits sichtbar.

Es war der 3. September 1786, drei Uhr, als Goethe in Karlsbad die Postkutsche bestieg. Friedrich der Große war seit gut vierzehn Tagen tot. Wenige Tage vorher war ein Brief eingetroffen. Der Herzog Karl August beklagte ein Schreiben vom frischgebackenen König von Preußen. Er, der Herzog von Weimar, preußischer General zudem, möge ihm doch für eine Saison Goethe als Leiter der Berliner Theater ausleihen.

»Ich kann diesen Wunsch doch meinem Befehlshaber nicht abschlagen«, schrieb der Herzog.

Goethe hatte den Brief zusammengeknüllt und wütend auf den Boden geworfen. Niemals würde er dem König den Affen geben. Einem Liederjan mit seiner Hure die Langeweile vertreiben? Niemals! Ihm graute vor Berlin. Diese Hektik. Diese Menschen mit ihrem großen Mundwerk. Nein, nicht mit ihm. Was für ein schönes, ruhiges Leben führte er doch in Weimar, obwohl – er gestand es sich ein – ihn in letzter Zeit die Beschaulichkeit bedrückt hatte. Sollte dies sein ganzes Leben so weitergehen? War es das? Jeder Tag wie der andere?

Seit zehn Jahren hatte er nichts mehr veröffentlicht, was er eigentlich als seine Bestimmung ansah. Über Straßen und Feldwege hatte er entschieden, sich um die Bergwerke gesorgt, die nichts abwarfen. Verlorene Zeit. Sein Tasso, sein Egmont, seine Iphigenie harrten noch immer der Vollendung. So vieles hatte er angefangen und nichts vollendet.

Mit Karl August war er durch die Wälder geritten, hatte mit ihm Sturm und Drang gespielt, hatte so manchen wilden Spaß gehabt, und nun war er in Karlsbad und langweilte sich. Und die Geschichte mit der Frau von Stein war im Ungefähren erstarrt. Er schüttelte den Kopf. Nein, eine »Menage à trois« kam für ihn nicht infrage. Was würde man in Frankfurt von ihm denken? Wie würde man über ihn lästern: Erst hatte er in ihren Augen einen unschicklichen Roman geschrieben, und nun führte er ein lasterhaftes Leben. Er kannte die Philister. So würden sie über ihn reden. Sein Vater würde sich die Kugel geben. Die Mutter sah das alles nicht so eng. Aber … die Welt hatte ihn doch einst gefeiert! Vater und Welt zu enttäuschen, war ein zu großes Ding.

»Spießer!«, schimpfte er.

Ja, doch. Er begehrte die Stein. In Gedanken hatte er sie schon tausend Mal besessen. Aber was war mit ihm? Auch die anderen Liebschaften, die er in Versen gefeiert hatte, waren in Worten steckengeblieben. Obwohl doch – die im Elsass, die Pfarrerstochter Friederike, hatte ihn mehr geliebt, als er es verdiente. Sie hätte ihm alles gegeben, wenn er es nur darauf angelegt hätte. Er hatte seinem Gefühl nicht nachgegeben und war geflüchtet. War er ein Männerfreund? Er fragte sich dies mit hochrotem Kopf, um es gleich zurückzuweisen. Du bist ein gestandener Mann, erfolgreich und klug, sagte er sich. Dichter, Minister und gar Günstling des Herzogs und hast noch nie … nie mit einer Frau geschlafen. Wies die Einladung nach Berlin einen verlockenden Weg? Sollte er im dortigen Sündenpfuhl seine Gelüste ausleben? Nein, so leicht konnte es sich ein Goethe nicht machen. Er hatte eine hohe Meinung von sich. Er hielt sich für einen großen Menschen. Er musste nur aus der Verpuppung heraustreten und seine Flügel entfalten und fliegen.

Er musste andere Umstände erzwingen, in denen er der Welt die Pracht seines Gefieders zeigen konnte. Sein Vater fiel ihm ein. Wieder und wieder hatte er von Italien erzählt. Das hohe Erlebnis seines Lebens. Dort, so hatte ihm dieser gestanden, war er erst zum Menschen geworden. In den Ruinen der Kaiserpaläste habe er sich erst richtig kennengelernt. In der Klassik findet man das Maß für das Leben, hatte er geschwärmt. Er dachte an die Tempel, von denen der Vater Stiche mitgebracht hatte. Kolosseum, Forum Romanum, die Ruinen der Caracalla-Thermen hatte er in seinem Kopf gespeichert. Er musste zum klassischen Menschen zurück. Frei sein im Denken und Handeln. Ohne Hemmungen und Eingrenzungen leben, ganz den eigenen Neigungen hingegeben. Es schüttelte ihn der Gedanke, dass er nach Weimar zurückkehren musste, in die Enge, in das Gleichmaß der Tage. Das ganze deutsche Land mit den Philistern machte ihm den Hals eng.

Er sah aus dem Fenster. Es regnete. Auf den Straßen von Karlsbad spiegelte sich das Licht der wenigen Laternen. Dunkles Deutschland. Es war ein düsterer, wolkenverhangener Tag gewesen, grau und trübsinnig. Ihm hatte die Stirn geschmerzt, und dann kam der Brief, der ihn aufforderte, nach Weimar zu kommen, damit sie sich bereden konnten, wie man auf den Brief zu antworten habe. Eine Ehre? Nicht für ihn.

Und in Rom schien die Sonne. Er war sich dessen ganz sicher. Warum handelte er nicht? Sehnen konnte zur Tat werden. Der Vater hatte es fertiggebracht. Er wusste, in Weimar angekommen, würde ihn der Herzog zurückhalten, auch Charlotte. Niemand würde es verstehen, wenn er flüchtete – und doch. Ein großer Mensch kümmerte sich nicht um Konventionen und die Meinung anderer. Er folgt seiner Bestimmung. Und wenn er anderen wehtat, dann kümmerte es ihn nicht.

Tu es und verwandle dich, gab er sich selbst den Befehl. Gehe nach Italien, nach dem Rom deiner Träume und kehre als neuer Mensch zurück. Was würde man in der Loge Anna Amalia dazu sagen? Kümmerte es den großen Menschen? Nein, sei der Mensch, der du sein möchtest. Reise nach Italien. Bald. Jetzt. Nach einer Verabschiedung in Weimar? Nein, dann kam er dort nicht weg. Reise sofort. In der nächsten Stunde. Geld hast du doch genug dabei. Jetzt? Sofort? Reise – komme, was da wolle.

Selbst, als er mit nicht mehr als zwei Koffern die Reisechaise bestieg, quälte ihn die Frage, ob er richtig entschieden hatte. Im Ranzen hatte er die Manuskripte der Iphigenie, des Egmont und des Tasso sowie den schon ewig drückenden Stein, seinen Faust. Dieses Werk, mit dem er sich erklären wollte. Die Welt und … alles Leben sollte darin sein. Er arbeitete seit Jahren daran, und er wusste, dass er noch viele Jahre daran arbeiten würde.

Rom, die Ewige Stadt, würde ihn in sich aufnehmen, und das würde ihn verändern, und alles Schwere und Kleine würde von ihm abfallen. Als antiker Mensch würde er zurückkehren.

Nach München ging es über Regensburg. Schon bei diesem kurzen Aufenthalt wurde er erkannt. Aber er leugnete seine Identität. Er, der große Dichter, verleugnete sich gegenüber einem Niemand. Es schrie zwar kein Hahn, aber er schämte sich. Er hatte klein gehandelt. Als Jean Philipp Möller aus Leipzig stellte er sich vor. Möller. Gewöhnlicher ging es kaum. Er lebte wie in einer Blase, die erst in Rom platzen sollte. Der Brenner, die gewaltige Natur, bedeutete ihm nichts. In Bozen beschlich ihn ein erstes Heimweh. Bist du zu verwegen?, fragte er sich. Er beschloss, für Frau von Stein ein Reisetagebuch zu führen. Was mochte sie, was mochte der Fürst von ihm denken? Die Verwunderung würde in Weimar total sein. Sicher waren Reiter ausgeschwärmt, die seiner Spur folgten.

Aber niemand kannte sein Ziel. Manche hielten ihn für tot. Ermordet und verscharrt. Andere sprachen kurzzeitig von Veruntreuung. Der Herzog dementierte.

Am Gardasee weitete sich seine Seele. Der Anblick der Zypressen, der Zitronenbäume ließ in seinem Inneren etwas klingen. Etwas, was er lange nicht gehört hatte. Er spürte wieder die Lust am Gestalten, am Schreiben und blieb ein paar Tage in einem kleinen Ort über dem See und arbeitete an der Iphigenie, dabei die Seele durch einen Blick auf die spiegelnde Wasserfläche erquickend. Verona war so, wie er es sich nach den Erzählungen des Vaters vorgestellt hatte. Besonders das Amphitheater begeisterte ihn. Er glaubte, das Brüllen der Löwen zu hören, das Klirren der Schwerter und den Jubel der Massen. Venedig war interessant, gewiss. Aber es berührte nicht sein Herz. Eine Theaterstadt. Es fieberte ihn nach anderen Gewissheiten. Weiter, immer weiter. Ferrara, Bologna und selbst Florenz stillten nicht seine Unrast. Es hielt ihn nicht in Spoleto und nicht in Assisi.

Am 28. Oktober fuhr er über die Piazza del Popolo in Rom ein. Sein Sehnsuchtsort war erreicht. Es war Abend, aber die Luft war noch jetzt seidig. So empfand er. Er ließ kurz halten und ergötzte sich an dem Anblick der Zwillingskirchen und sah den Corso hinunter. Er fragte nach einer Herberge. Man empfahl ihm den Gasthof »dell Orso«. Eine Herberge, die keinem Minister genügen konnte, jedoch einem einfachen Möller. Die beiden Wirtsleute kamen heraus, als die Kutsche an dem kleinen Garten vor der Herberge hielt. Der zipfelmützige Mann mit breitem Gesicht und kleinen flinken Augen verbeugte sich tief. Seine Frau pries ihm gleich die Küche an. Auch sie mit lebhafter Gestik, obwohl von der Arbeit gebeugt. Sie ließ es sich nicht nehmen, ihrem Mann zu helfen, die schweren Koffer ins Hotel zu tragen. Er entlohnte den Mietkutscher und den Pferdeknecht. Die Zimmer waren einfach, sehr einfach. Aus Erfahrung klug geworden, kontrollierte er das Bettzeug. Aber es schien keine Läuse zu haben. Neben einem kleinen Tisch mit Stuhl gab es noch eine Anrichte, auf der eine Waschschüssel stand. Die Alte kam und brachte heißes Wasser, sodass er sich frischmachen konnte. Es hielt ihn nicht lange in dem kargen Zimmer, und er ging hinunter in die Gaststube. Ein Restaurant konnte man es kaum nennen, so einfach war alles. Ein dunkler Raum mit einem Kamin. Die Balken an der Decke waren rußig. Es brannte jedoch kein Feuer. Nur ein Gast saß ihm gegenüber und verzehrte eine Wurstplatte. Der Mann sah interessiert zu ihm herüber. Goethe bestellte eine Minestrone und als Hauptgericht ein Ragout mit Pasta. Es schmeckte erstaunlicherweise. Auch der Wein, den man ihm brachte, genügte seinen Ansprüchen. Gewiss, diese Umstände waren sehr einfach, aber genau das hatte er gewollt. Die Kargheit enthob ihn aller Forderungen. Er war frei.

Nachdem er mit dem Essen fertig geworden war, erhob sich der Fremde und kam zu ihm.

»Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Landsleute sollten in der Fremde zusammenhalten. Tischbein. Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Kunstmaler,« stellte er sich mit einer leichten Verbeugung vor.

Goethe konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. Der Mann war ihm kein Unbekannter. Er hatte dem Herzog einmal zugeraten, dem Maler Tischbein eine kleine Apanage zukommen zu lassen. Er stellte sich nun seinerseits vor, jedoch mit seinem Pseudonym.

»Möller? Gewiss doch, Herr Goethe.«

Beide lachten sich verschwörerisch zu.

»Ich habe Sie in Weimar gesehen, als ich mich bei dem Herzog für seine Zuwendung bedankte.« Er setzte sich Goethe gegenüber und rief dem Wirt zu, zwei Glas Wein zu bringen. »Aber den guten Bardolino vom Gardasee.«

Tischbein war dem Goethe sofort sympathisch. Er hatte ein offenes, fast jungenhaftes Gesicht mit klugen, ruhigen Augen.

»Selbstverständlich werde ich Euer Inkognito wahren. Seid Ihr aus geschäftlichen Gründen in Rom?«

»Nein. Ich bin privat hier. Was ich suche, werdet Ihr Euch fragen? Vielleicht mich selbst.«

Tischbein nickte verständnisvoll.

»Ihr seid nicht der Erste, der dies in Rom sucht. Aber die meisten suchten vergeblich, weil sie auch ihr altes »Ich« mitgenommen haben. Hier in der Fremde wird man zwar auf sich zurückgeworfen, aber man hat die »alte Haut« mitgebracht. Wenn man nicht Italienisch kann, bekommt man zudem kaum mit den Einheimischen Kontakt.«

»Also hält einen niemand vom Arbeiten ab!«, versuchte Goethe, dies positiv zu sehen.

»Das schon. Wenn man etwas in sich hat, das heraus muss, dann kann es hier gelingen. Es gibt aber auch Ablenkung. Wir Deutsche haben hier eine eigene Kolonie, genauso die Franzosen und Engländer. Engländer gibt es hier zuhauf.«

»Und was sind das für Deutsche, die es nach Rom verschlagen hat?«

»Maler, Kupferstecher, Archäologen, Bildhauer und Dichter wie Ihr. Oh ja, wir sind ein lustiger Haufen. Wir treffen uns jeden Dienstag in der Taverne gegenüber meiner Wohnstatt, und dort wird dann mächtig diskutiert und die Welt neu erfunden. Gescherzt wird natürlich auch. Künstlervolk sind wir eben, und jeder fragt auf seine Weise nach dem großen WARUM! Manchen geben die kläglichen Ruinen des antiken Rom die Antwort.«

Goethe gefiel, was er hörte. Hatte er nicht genau das gesucht? Ein einfaches Leben mitten unter Menschen, die der Schönheit huldigten. Ein Studentenleben, sich ganz der Kunst hingeben. Er würde die alte Haut abstreifen können.

»Kennt Ihr in der Nähe eine gute Herberge, die insbesondere von Deutschen frequentiert wird?«, fragte er fast schüchtern. »Diese hier ist mir gar zu dunkel. Ich habe die Absicht, ein paar Wochen in Rom zu bleiben.«

Tischbein stutzte, zögerte einen Moment mit der Antwort und lächelte. Er wirkte wie ein alt gewordener Schuljunge. Er war ein Mittdreißiger, aber noch im hohen Alter würde er wie jemand wirken, dem die Zeit keine großen Prüfungen auferlegt hat. Goethe freute sich, dass er einst Tischbein dem Herzog empfohlen hatte.

»Ich wohne nicht weit von hier am Corso, gegenüber dem Palazzo Rondanini, bei ehrbaren Römern zur Untermiete. Ein altes Ehepaar wie Philemon und Baucis, der Sohn Emilio ist Lohndiener und geht ihnen zur Hand. Zufälligerweise ist gerade ein Zimmer frei geworden. Es ist nicht komfortabel, aber die Alten sind gefällige Leute und übernehmen gerne Dienerpflichten. Man braucht sich nicht um die Wäsche zu kümmern, und die Kammer ist immer ordentlich und sauber. Natürlich ist alles sehr einfach, aber die Miete ist lächerlich niedrig. Sie sprechen sogar ein bisschen Deutsch.«

»Das hört sich gut an«, freute sich Goethe. Eine Studentenbude. Er würde mitten im Leben stehen.

»Ich rede mit den beiden Alten. Kommt morgen früh vorbei und seht Euch das Zimmer an.«

Obwohl von der Reise erschöpft, durchströmte Goethe ein Glücksgefühl.

»Wohnen noch andere Künstler in dem Haus?«

»Ja. Der Maler Friedrich Bury, ein begabter junger Porträtmaler. Wir sind befreundet. Außerdem Johann Heinrich Lips, der Ziehsohn des berühmten Pfarrers und Philosophen Lavater.«

»Wunderbar. Ich stehe mit Lavater in Kontakt. Wir schreiben uns seit geraumer Zeit. Ich bin etwas mit ihm überkreuz, weil er dem Scharlatan Cagliostro aufgesessen ist.«

»Cagliostro? Oh ja, den Namen kennen wir alle in Rom. Er soll übrigens zurzeit in der Stadt sein. Vielleicht habt Ihr die Möglichkeit, ihn kennenzulernen.«

»Ich brauche ihn nicht kennenzulernen, um zu wissen, dass er ein Betrüger ist.«

»Muss ja nicht sein. Woran arbeitet Ihr zurzeit?«

Goethe erzählte ihm von den unvollendeten Dramen. Er freute sich, mit welchem Interesse ihm Tischbein lauschte. Es wäre gut, ihn zum Freund zu haben, sagte er sich.

»Ihr seht, was sich bei mir angestaut hat. Vor lauter Aufgaben als Minister habe ich das Schreiben höchst vernachlässigt.«

Der Wirt schaute mehrmals nach ihnen, so andeutend, dass sie entweder weitere Becher bestellen oder ins Bett gehen sollten. Doch sie ließen sich nicht drängen. Erst weit nach Mitternacht verabschiedeten sie sich voneinander und Goethe suchte sein Zimmer auf.

Obwohl er sich kaputt fühlte, war er noch nicht zum Schlafen bereit. Das Gespräch mit Tischbein ging ihm nicht aus dem Kopf. Wie würden ihn Tischbeins Freunde aufnehmen? Er ging zum Fenster, öffnete es und sah zum Himmel. Selbst die Sterne schienen ihm hier im Süden klarer, leuchteten verheißungsvoller. Wie mochte es in Weimar zugehen? Er entschloss sich Herzog Karl August und Frau von Stein zu schreiben. Sicher waren sie über sein Verhalten sehr befremdet. Er musste seine Motive zu erklären. Goethe holte Papier aus dem Ranzen und setzte sich an den wackligen Tisch, tauchte die Feder in das silberne Tintenfässchen und schrieb:

Ich habe durch die Vielzahl der Amtsgeschäfte fast mein Künstlertum verloren. Ich muss mich erst wiederfinden.

Dies und anderes führte er an, unterstrich es und gestand, dass seine eigentliche Berufung die Dichtkunst sei. Er hoffe, hier bei der Begegnung mit der Antike zur olympischen Klarheit zu kommen.

Ich werde als neuer Mensch zurückkommen, schrieb er zum Abschluss. Er siegelte die Briefe und starrte zum Fenster hinüber. Würden sie ihn verstehen und … verzeihen? Ich muss erreichen, dass mir der Herzog nicht das Salär streicht, sagte er sich. Dabei trat ihm der Schweiß auf die Stirn. Er wusste nur zu gut, dass nur wenige von ihrer Schreibkunst leben konnten. Es sei denn, man schrieb so ein seichtes Zeug wie Kotzebue. Charlotte würde ihm grollen. Gewiss. Aber sie würde auf seine Ergebenheit nicht verzichten wollen und sich beruhigen. Das Tagebuch für sie würde dazu beitragen. Und der Fürst? Er setzte auf die alte Vertrautheit. Wie Brüder waren sie doch gewesen.

Er ging bereits früh am Morgen zu Tischbeins Haus auf dem Corso. Dieser empfing ihn mit ausgebreiteten Armen, als wären sie schon ewig befreundet. Er stellte Goethe den Vermietern vor und nannte ihn seinen wichtigsten Amico, der ihre volle Aufmerksamkeit verdiene. Herr Möller aus Leipzig sei ein großer Künstler. Es sei für sie eine Ehre, ihn beherbergen zu dürfen. Das Zimmer war, wie Tischbein vorausgesagt hatte, sehr einfach möbliert. Das Lager war mit frisch duftender Bettwäsche bezogen. Ein Tisch, ein Schrank, zwei ungepolsterte Stühle komplettierten die Einrichtung. Seine Koffer würden den Bewegungsfreiraum einschränken.

Goethe ging zum Fenster und öffnete es. Man sah auf den Corso. Wenn man sich weit hinauslehnte, konnte man bis zum Kolosseum sehen. »Ich nehme es.« Er fragte nach dem Preis und war erstaunt, wie niedrig er war. Anerkennend nickte er Tischbein zu. Die beiden Alten erklärten erfreut, dass sie sein Gepäck aus dem Hotel holen würden. Tischbein stellte ihm nun auch Bury und Lips vor.

Bury trug noch den ersten Bartflaum der Jugend im Gesicht. Lips war gesetzter. Er zeigte Goethe mit sichtlichem Stolz seine Kupferstiche von römischen Ruinen. Goethe fand sie beeindruckend.

»Sie zeigen den Geist der Antike!«, lobte er.

Lips reichte ihm ein weiteres, besonders schönes Blatt.

»Der Vestatempel«, erklärte er.

»Herrlich! Man hat den Eindruck, dass die Priesterin gleich aus dem Tempel tritt.«

Nun drängte es ihn, sich einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Tischbein bot sich ihm als Begleitung an.

»Das Auspacken Eurer Kleidung besorgt gern die Maria. Ihr könnt ja nachher überprüfen, ob alles in Eurem Sinne ist.«

Goethe hatte als Gepäck nur den Ranzen mit den Manuskripten zum Besuch bei Tischbein mitgenommen. Er entnahm ihm den Papierstapel und legte ihn in das oberste Fach des Wandschranks.

»Ein gehöriges Bündel!«, staunte Tischbein.

»Ein gehöriges Bündel Arbeit«, bekräftigte Goethe. »Es ist alles noch sehr roh skizziert.«

Vom Corso zur Piazza Venezia waren es nur wenige Minuten. Sie gingen über den Platz und stiegen die Treppe zum Kapitol hoch. Er war enttäuscht über die Bauten aus der Barockzeit. Geradezu entsetzt war er, als sie auf das Forum Romanum hinunterschauten. Nur wenige Säulen standen einsam neben hochragenden Palmen. Die Triumphbogen des Septimus Severus und des Titus standen halbversunken in der Erde. Zwischen den Ruinen weideten Kühe.

»Das war einmal das Herz der Welt!«, rief Goethe zornig. »Da unten klagte Cicero Catalina an. Von hier erging der Befehl, dass alle Welt gezählt würde. Und nun …« Er brach ab. Er hatte Tränen in den Augen.

»Dort links, die Trajanssäule steht noch«, versuchte Tischbein, ihn zu trösten.

»Was haben die Italiener ihrem Erbe angetan.«

»Viele Völker, Goten und Vandalen, die Kriegsknechte Karls V. haben Rom besucht … und geplündert. Das Volk weiß gar nichts von seiner großen Geschichte. Die Kirchenfürsten und Päpste hatten kein Interesse daran, das Rom der Heiden zu bewahren. Die Tempel überdauerten nur, wenn man aus ihnen Kirchen machen konnte. Nur deswegen ist wenigstens das Pantheon erhalten.«

»Kann man das Forum betreten?«

»Dort drüben führt eine Treppe hinunter zum Septimus-Severus-Bogen.«

Sie stiegen hinab und gingen an den Ruinen vorbei auf das Kolosseum zu.

»Auch das Wenige vermittelt noch eine Reinheit und Klarheit, wie es schon Winckelmann pries.«

»Dort in dem schäbigen Klinkerbau hat einst der Senat getagt. Man muss sich den Bau mit Marmor verkleidet vorstellen. Die Marmorplatten wurden, wenn man sie nicht zu Kalk zermahlen hat, für die Kirchen genutzt. In so manchem Gotteshaus stehen die Säulen aus einem Tempel des Jupiter, der Juno oder der Isis.«

Das Herz tat Goethe weh. Erst im Kolosseum fühlte er sich wieder dem alten Rom nah. Dieses Amphitheater war viel gewaltiger als das in Verona. Andächtig lauschte er. Er glaubte, wieder die Schreie der Zuschauer und das Brüllen der Löwen zu hören.

Später führte ihn Tischbein zum Pantheon. Er bestaunte die mächtige Kuppel.

»Sie konnten dies bauen, weil sie bereits Zement kannten. Obwohl die Inschrift über dem Portikus auf Agrippina, den Freund und Feldherrn des Augustus, hinweist, ist es unter Hadrian neu erstanden.«

»Oh ja, die Altvorderen waren gewaltiger als die Menschen unserer Zeit. Wir haben uns zu Zwergen zurückentwickelt«, sagte Goethe nachdenklich, schürzte die Lippen und nickte bedeutsam.

Am Abend führte Tischbein ihn in die Gemeinschaft der Taverne »Circe« ein und stellte ihn dem engsten Kreis der deutschen Künstlergemeinde vor. Nach Lips und Bury lernte er nun Karl Philipp Moritz kennen, den Schweizer Heinrich Meyer, den Archäologen Johann Friedrich Reiffenstein sowie den Bildhauer Alexander Trippel. An ihren Blicken erkannte Goethe, dass sie wussten, wer er war. Es ließ sich wohl nicht vermeiden, dass man seinen Hintergrund kannte. Er, der sonst die Distanz pflegte, gewöhnte sich daran, dass sie sich auch ihm gegenüber ganz zwanglos verhielten.

»Du musst eine Runde ausgeben. Das ist so Sitte im römischen Reich der Deutschen!«, rief Trippel. Seine abgearbeiteten Hände legten Zeugnis von seiner Profession ab. Der Kalk hatte sich tief in das Nagelbett seiner Finger eingegraben. Goethe gab sich Mühe, ihre Rituale zu lernen, und zeigte sich als großherziger Kamerad und ging auf das »Du« ein. Der Wirt kam, sich die Hände reibend, in die Runde und nahm die großzügige Order des Neuen entgegen.

»Und dazu einen Teller mit Antipasti, mit vielen Wildschweinwürsten aus der Toskana!«, setzte Tischbein hinzu.

Und schon war man mitten in der Diskussion, welche Architekturrichtung am nachdrücklichsten die Sinne ansprach. Lips war ein entschiedener Bewunderer der Renaissance. Er stellte die Architektur in Bezug zum Geist des Michelangelo und Leonardo da Vinci. Moritz dagegen rühmte die Pracht der Barockpaläste und Kirchen.

»Nun, Möller, wem gibst du den Apfel des Paris?«, forderte ihn der Schweizer Meyer auf.

»Weder der Renaissance noch dem Barock. Der Apfel gebührt eindeutig der Klassik Athens, den strengen Linien, der Reinheit.«

»Davon ist in Rom leider nicht viel zu sehen«, wiederholte Tischbein seine Einschätzung.

»Auf Sizilien durchaus!«, entgegnete Karl Philipp Moritz.

»Dann sollte ich wohl auch nach Sizilien reisen?«, fragte Goethe.

»Natürlich, über Neapel!«, warf Meyer ein. »Um dort das griechische Italien kennenzulernen und dann weiter über die Meerenge nach Taormina und nach Agrigent.«

Der Wirt stellte, assistiert von seiner Tochter Faustina, große Platten mit Würsten auf den Tisch. Goethe traf ein dunkles Frauenauge. Sie hatte pechschwarzes Haar, das ihr reich auf die Schultern fiel. Ein schmales Gesicht, hohe Wangenknochen, ein breiter Mund. Ihr Ausschnitt zeigte eine junonische Üppigkeit. Was für ein herrliches Weib, dachte er. Die Hände wurden ihm feucht. Wie anders war diese Frau als die Charlottes, Lottes, Käthchens und Friederikes. Sie war mit ihrer Weiblichkeit ganz bei sich. Wie konnte er die Fremdheit überwinden, wie die Eierschale durchstoßen? Sollte er sie ansprechen? Aber was ihr sagen? Ihm, der so viel wusste und dessen Verstand man rühmte, fiel nicht ein, was er ihr hätte sagen können. Sie sah wohl, dass er sie gern angesprochen hätte. Als er dies nicht wagte, umspielte ein Lächeln ihren üppigen Mund. Sie verstand.

»Wie schmeckt dir der Wein?«, fragte Tischbein.

Goethe beeilte sich, ihn vorzüglich zu nennen, und war froh, dass er von den Augen, dem üppigen Mund und der Büste abgelenkt wurde.

»Er kommt auch aus der Toskana. Schon die etruskischen Könige haben ihn getrunken«, erläuterte der Maler.

Ein Jüngling stürzte herein und platzierte sich gegenüber Tischbein und Goethe.

»Habt ihr gehört? Cagliostro behandelt die Armen unentgeltlich!«

Der stürmische Kavalier sah aus, als wäre er einem Botticelli-Gemälde entstiegen.

»Grillos Mutter ist eine deutsche Sängerin, der Vater Schauspieler, Harlekin und Frauenverführer«, stellte Tischbein ihn launig vor. »Unser Freund hat von beiden etwas mitbekommen. Er verdient sein Geld damit, dass er Touristen den Führer gibt, aber mehr noch verdient er damit, dass er ihnen jahrtausendealte Büsten verkauft, die gerade in der Werkstatt seines Freundes Piero gebrannt wurden. Von der Mutter hat er den Fleiß und die Verlässlichkeit, vom Vater den Wagemut und den Hang, sich ständig der Venus zu unterwerfen. Er ist außerdem ein wandelndes Lexikon, was römische Geschichte angeht.«

»Wobei er mit der Wahrheit sehr großzügig umgeht«, setzte Heinrich Meyer in gemütlichem Schwyzerdütsch hinzu.

»Wir Italiener sind nicht so ehrpusselig, staubtrocken und spießig wie ihr Schweizer!«, wehrte Emilio Grillo lachend ab. »All das Gesagte trifft auf mich zu und ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Ich bin der wiedergeborene Boccaccio, ein Geschichtenerzähler.«

»Ich dachte immer, der wiedergeborene Ovid«, warf Bury ein.

»Seid mal ehrlich, kennt ihr einen Mann, der besser aussieht als ich? Faustina, was meinst du dazu?«

Sie schien Deutsch leidlich zu verstehen, antwortete aber auf Italienisch, und alle lachten. Tischbein übersetzte: »Sie meint, Grillo sei ein Harlekin. Aber ihr gefällt der so streng blickende Achill aus der Fremde besser. Da hast du es! Kaum hier und schon ein Frauenherz entflammt!«

»Ach, ihr Weiber seid immer auf das Fremde scharf. So ist das nun mal. Aber fragt die Mädchen auf der Piazza Navona. Sie werden euch bestätigen, dass ich, Emilio Grillo, der schönste Jüngling Roms bin.«

Auch Goethe hätte ihm den Siegespreis zuerkannt. Aber natürlich erfreute ihn das Urteil der Faustina. Hatte dies mehr zu bedeuten als die Höflichkeit dem Fremden gegenüber? War es eine Einladung, seine Scheu zu überwinden? Sollte er wie ein Alexander vorgehen und sie bitten, ihn in die Oper zu begleiten? Er verwünschte seine Schüchternheit. Er kannte doch sonst seinen Wert. Habe ich die Leichtigkeit nur bei Frauen, die eigentlich unerreichbar für mich sind, die einen Gemahl haben oder aus anderen Gründen mir gegenüber nur Kameradschaft empfinden?

»Ich bin gespannt, ob die Kurie auf Cagliostro reagieren wird«, fuhr Grillo fort. »Schon der Ruf, der ihm vorauseilt, rechtfertigt, ihm den Prozess zu machen.«

»Er ist ein Gaukler und Scharlatan«, bekräftigte Goethe entschieden.

»Nein, nein! Einspruch, Euer Ehren!«, protestierte Lips. Er hatte ein unschönes längliches Gesicht mit einer spitzen Nase und machte ständig eine Miene, als sei er beleidigt. »Ich weiß von Lavater, dass er ein ganz außergewöhnlicher Mensch ist, ein Wunderheiler mit einem gewaltigen Wissen, das er in vielen Menschenleben erworben hat.«

Goethe winkte ab.

»Lavater ist ein großer Philosoph, den ich achte«, erwiderte Goethe. »Aber seine Meinung über Cagliostro ist genauso verrückt wie seine Lehre von der Physiognomie. Er glaubt, dass Gesicht, Kopfform und Augen auf den Charakter eines Menschen schließen lassen«, erklärte er den anderen sein Urteil über den Schweizer. Lips lief rot an.

»Man feiert meinen Ziehvater als großen Gelehrten und vortrefflichen Menschen. Wenn Cagliostro auch eine widersprüchliche Persönlichkeit ist, so sieht Lavater auch seine Vorzüge. Der Mensch ist nun mal vielschichtig.«

Trippel nickte zustimmend. »Wenn er so … minderwertig ist, warum ist er das Tagesgespräch an allen Fürstenhöfen?«

»Ihr würdet doch alle Augustus als großen Mann bezeichnen, stimmt’s?«, nahm Lips die Verteidigung Cagliostros wieder auf. »Die Büsten zeigen ihn in ewiger Jugend als edlen Jüngling. Doch war Augustus edel? Er hat mit Marc Anton die Todeslisten festgelegt. Er hat alle Einwohner von Perugia niedermetzeln lassen, nur weil die Stadt sich zu Marc Anton bekannte. Er hat geheuchelt, gelogen und seine Feinde erbarmungslos verfolgt. Er war ein Blender, ein Schauspieler. Seine letzten Worte entlarven ihn: ›Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall!‹«

»Augustus war deswegen kein großer Mann?«, fragte Grillo höhnisch.

»Augustus brachte den Völkern die Pax Romana. Deswegen nenne ich ihn groß«, griff Goethe wieder in das Gespräch ein. »Das ist nicht vergleichbar mit den paar Wunderheilungen des Cagliostro. Die Proportionen stimmen nicht. Nein, Lavater kann dem Cagliostro nicht Größe bescheinigen.«

Lips blieb störrisch bei seiner Meinung.

»Es gibt Zeugen, dass er Blei in Silber und Gold verwandelt hat. Er hat seinem jeweiligen Medium Aussagen über die Zukunft entlockt. Die Freimaurerlogen in aller Welt empfangen ihn mit großen Ehren. Seine ›Ägyptische Loge der strikten Observanz‹ ist die am schnellsten wachsende Loge. Die Illuminaten schäumen über seinen Erfolg.«

»Er ist ein dreister Lügner und übelster Gauner, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht!«, widersprach Goethe heftig. »Und Graf? Was für ein Graf ist er denn? Auch den Titel maßt er sich an.«

Zu diesem Thema äußerte er also entschieden seine Meinung. Aber wenn über Malerei, Bildhauerei und Architektur diskutiert wurde, hielt er sich zurück, war bereit zu lernen.

Gern ging er mit Tischbein, Bury und Moritz in die Campagna vor den Toren Roms, und sie malten gemeinsam in freier Natur. Eine Zeitlang glaubte er sogar, dass er auch in der Malerei Großes zustande bringen könne. Begierig nahm er auf, was Bury, Moritz und Tischbein ihm erzählten. Er, der sonst jede Kritik brüsk wegwischte, war empfänglich für ihre Belehrungen. Er ging in dem Bohemeleben auf. War hier weder der Erste noch der Letzte, sondern ein gleichberechtigtes Mitglied der Künstlergemeinschaft. Er fing auch ernsthaft an, sich wieder mit der Iphigenie zu beschäftigen. Als Tischbein eine Ausstellung organisierte, lernte er Angelika Kauffmann kennen und war sofort von ihr eingenommen. Sie galt als die beste Malerin ihrer Zeit und war darüber hinaus eine schöne Frau, mit ungeheurem Charme und Wissen. Aber auch sie war vergeben und konnte ihm nur eine Freundin sein, obwohl sie, wie sie freimütig äußerte, von dem Cavaliere Möller sehr angetan war.

Mit diesem Studentenleben fiel das Schwere, das Gravitätische von ihm ab. Er meinte, zehn Jahre jünger zu sein. Er wagte den Sprung ins Ungewisse und schrieb dem Herzog, dass er von nun an ganz sein Künstlersein ausleben wolle und die Amtsgeschäfte deswegen nicht wieder aufnehmen könne. Dies bekannte er, aber hatte doch Angst. Wovon sollte er leben, wenn ihn der Herzog nicht mehr finanzierte? Er gestand sich ein, dass er ein Protegé war und das bisherige Leben nur hatte führen können, weil er bereitwillig und ohne Skrupel die Rolle des Günstlings angenommen hatte. Doch das römische Leben ließ ihn die Angst verdrängen. Auch er durchstreifte Arm in Arm mit den Freunden die nächtlichen Straßen, und sie trieben manchen Schabernack und sangen in den Tavernen lästerliche Lieder auf Kardinäle und Bischöfe.

Er genoss die lauen Nächte, die müßigen Stunden auf der Bank vor dem Wirtshaus »Circe« und die feurigen Blicke aus Faustinas Augen. Aber immer noch wagte er nicht den kühnen Griff auf die lockende Weiblichkeit.

Endlich kam die Antwort vom Herzog. Nachdem er den Brief überflogen hatte, stürzte er in Tischbeins Zimmer.

»Der Herzog hat mir verziehen, hörst du? Der Herzog wird mir weiter das Ministergehalt zahlen, ohne dass ich die Geschäfte weiterführen muss. Ich bin endlich frei, Tischbein!«

»Manchen gibt es der Herr im Schlaf!«, kommentierte dieser lachend und freute sich für den Freund. Goethe packte Tischbein bei den Schultern, und sie tanzten einen wilden Tanz, wie sie ihn bei den Zigeunern bei der Cestius-Pyramide gesehen hatten.

»Dein Herzog ist wirklich ein großartiger Herr.«

»Er sieht in mir nicht den Domestiken, sondern den Freund und Künstler. Oh, wie wird man in Weimar darüber lästern. Nie hat ein Künstler in Deutschland so außergewöhnliche Privilegien erhalten.« Und Charlotte wird staunen, sagte er sich. »Ich bin der Knochenmühle ledig! Ich muss ihm sofort schreiben und meine Rückkehr für das nächste Jahr ankündigen.«

»Ich darf gar nicht daran denken, dass du wieder von uns gehst«, erwiderte Tischbein traurig.

»Ja, der Gedanke daran bekümmert auch mich. Wenn man die Zeit doch anhalten könnte! Ich hasse Veränderungen, doch sie werden uns aufgezwungen. Niemand ist für sich allein, selbst wenn man es glaubt. Wir sind verwoben in den Lebenslinien der anderen.«

Er saß vor dem Café Greco an der Spanischen Treppe, gleich am Eingang, und sah hinaus auf das bunte Treiben am Springbrunnen. Hier ließ es sich gut darüber nachdenken, wie er den Schluss der Iphigenie gestalten sollte. Oh ja, er war davon überzeugt, dass das Stück in Athen beim Wettbewerb gegen Euripides hätte bestehen können. Ein Schatten stand plötzlich über ihm und ließ die Sonne verschwinden.

»Signore von Goethe?«

Er sah hoch. Ein elegant gekleideter Mann, offensichtlich von Stand. Ein schweres, aber eindrucksvolles Gesicht, das Autorität ausstrahlte. Hart blickende Augen. Der Fremde setzte sich neben ihn auf die Bank.

»Pardon. Ich verstehe nicht. Sind wir uns schon einmal begegnet?«, fragte Goethe höflich. Dieser Mensch hatte Bedeutung, erkannte er sofort. Der Fremde lächelte. Seine Lippen waren schmal. Auf seinen Wangen lag Rouge.

»Nun, das nicht. Aber glauben Sie, die Kurie weiß nicht, wer in Rom seine Zelte aufgeschlagen hat? Auch wir kennen Werther oder den Götz von Berlichingen, Herr von Goethe. Ersteres Werk war nicht gerade die Lektüre, die wir den Gläubigen empfehlen.«

»Wir sind uns noch nicht …«, begann Goethe ablehnend.

»Nein. Ich bin Kardinal Francesco Saferio de Zelada und bin dem Heiligen Vater der zuständige Berater in Fragen der Häresie … und Erster Sekretär seiner Heiligkeit.«

Goethe fragte sich, eher neugierig als erschrocken, was diese Begegnung für ihn bedeutete. So sah also der Mann nach dem Papst aus. Er wirkte wie ein im Krieg ergrauter Feldherr. Das Kardinalrot war nicht an ihm zu entdecken. Er trug die Kleidung eines Chevaliers.

»Ich wollte den Mann kennenlernen, der Cagliostro als Schwindler und Scharlatan erkannt hat.«

»Woher wusstet Ihr davon und von meinem wirklichen Namen?«

»Die Heilige Mutter Kirche hat viele Schäflein, die auf die Wölfe aufpassen. Lavater hat in seiner Korrespondenz die Meinung geäußert, dass Ihr schlecht über Cagliostro denkt.«

»Ihr kennt seine Briefe?«, sagte Goethe erstaunt und befremdet.

»Die Kirche erfährt alles. Letztendlich. Irgendwann.«

»Es stimmt, dass ich Cagliostro für einen Schuft halte, und, ja, ich empfinde es als Schande, dass sich so viele Aristokraten um ihn drängen. Sie haben vergessen, was ihr Adel von ihnen fordert. Es ist ein böses Zeichen, dass er in den höchsten Kreisen empfangen und sogar gefeiert wird.«

»Wir stimmen Euch in diesem Punkt voll und ganz zu.«

»Ich fühle mich geschmeichelt, dass Ihr Euch um einen Studenten kümmert.«

Goethe lächelte. Der Kardinal lächelte zurück.

»Ihr seid mit Eurer Iphigenie fast fertig, wie ich hörte.«

»Auch in diesem Punkt scheint Ihr gut informiert zu sein. Aber weswegen verdiene ich die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz?«

»Cagliostro. Wir wissen, dass er darauf brennt, Euch kennenzulernen. Wir nehmen an, dass er Euch für seine ägyptische Loge gewinnen will. Es wäre ein großer Prestigeerfolg für ihn.«

»Von Lavater wisst Ihr doch, was ich von ihm denke.«

»Cagliostro hat schon viele überzeugt, die ihm anfangs ablehnend gegenübertraten. Alles, was er lehrt, ist Häresie und Blasphemie. Er ist zweifellos ein Werkzeug des Teufels.«

»Wenn Ihr so von ihm denkt, warum seid Ihr nicht schon längst eingeschritten?«

»Das wird noch geschehen. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gründlich. Wir bereiten einen Prozess vor, aber zurzeit hat er noch zu viele Anhänger, durchaus prominente Anhänger, sogar innerhalb der Kirche. Wir sammeln Beweise, die vor Gericht Bestand haben. Hütet Euch vor den Verführungskünsten dieses schlechten Menschen!«

»Man sagt, dass er viele Arme kostenlos behandelt. Die Armen in Straßburg rühmen ihn als Wohltäter und nennen ihn einen heiligen Mann, wie mir Lavater schrieb.«

»In dieser Verkleidung schleicht sich der Teufel an die Schafe heran. Denkt nur daran, dass der Teufel selbst Jesu versuchte.«

Ein Kellner kam heraus, und Zelada bestellte einen Becher Kakao.

»Bei mir werden seine Verführungskünste nicht fruchten. Ich weiß, wer ich bin. Ein Magier kann mich nicht in Versuchung führen.«

»Gut, wenn Ihr einen Standpunkt habt, der Euch immun macht. Könntet Ihr den Worten Taten folgen lassen?«

»Was für Taten?«

»Berichtet uns von den Gesprächen mit Cagliostro, wenn er Euch umwirbt.«

»Ich soll Euch den Zuträger geben?« Goethe lief rot an.

»Ihr sollt nur seine Worte wiedergeben. Nichts auslassen, nichts hinzufügen.«

»Ich soll … einen Spion für Euch abgeben. Das ist grotesk.«

»Was ist daran so ehrenrührig? Ihr helft uns, einem Scharlatan das Handwerk zu legen.«

»Ich werde nichts Derartiges tun. Ein Goethe ist kein Zuträger.«

»Ihr stellt Euch gegen die Heilige Mutter Kirche? Schade. Passt auf, dass Ihr Euch nicht verhebt.«

»Eine Drohung verfängt nicht bei einem Goethe!«, erwiderte der Dichter schneidend. Er war sich durchaus bewusst, dass er gefährliches Terrain betrat. Die Kirche hatte zwar nicht mehr die Machtfülle des 16. oder 17. Jahrhunderts. Aber hier in Rom war sie immer noch mächtig. Sein Puls raste. Aber sein Gesicht zeigte nur Herablassung und Kälte.

»Vielleicht überlegt Ihr es Euch ja noch. Ihr braucht mich nicht zu benachrichtigen. Ich werde, wenn Ihr so weit seid, davon wissen.«

Der Kardinal trank seinen Becher Kakao leer, verneigte sich und ging zur Spanischen Treppe hinüber.

Goethe durchtobten widerstreitende Gefühle. Einerseits sagte er sich, dass er mutig wie ein Mann von Welt gehandelt hatte, andererseits war ein Kardinalsekretär ein Gegner, der ihm auch in Deutschland eine Menge Ärger bereiten konnte. Aber noch war Cagliostro nicht an ihn herangetreten. Es bestand die Hoffnung, dass es nie geschehen würde. Als er am Corso eintraf, zeigte ihm Tischbein ein Bild, das Goethe mit großem Hut in der kampanischen Landschaft zeigte. Er fand es gut gelungen.