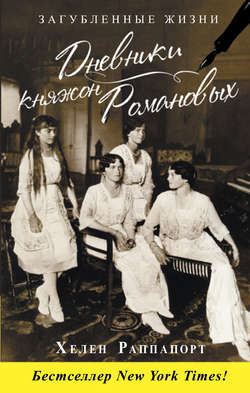

Читать книгу Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни - Хелен Раппапорт - Страница 11

Глава 6

«Штандарт»

ОглавлениеВо время беспорядков 1905 года у семьи Романовых не было другого выбора – пришлось безвылазно оставаться в Петергофе, почти что пленниками. Начальник императорской дворцовой охраны генерал Спиридович (оправившийся от ранений, полученных после недавнего покушения на него) был одним из немногих людей в императорском окружении, который имел непосредственный доступ к семье[356]. Но даже Петергоф, по мнению Спиридовича, был не совсем безопасным для императора и его семьи местом. Неудивительно поэтому, что он предпринял особые меры безопасности летом 1906 года, когда семья поднялась на борт своей яхты «Штандарт» и отправилась отдохнуть у южного побережья Финляндии между Кронштадтом и Хельсинки. Три недели императорская яхта курсировала возле гранитных шхер в районе Виролахти, с остановками на любимых островах Бьёркё, Лангинкоски, Питкэпааси и Пуккио. Службы безопасности вели тщательный поиск подозрительных элементов в районе предполагаемого прибытия «Штандарта», в качестве дополнительной меры безопасности причалы яхты постоянно менялись. Уровень официальной озабоченности возможной угрозой нападения был так высок, что яхту постоянно сопровождала эскадра из восьми кораблей императорского флота, в том числе торпедные катера, которые препятствовали приближению к яхте любых других плавсредств[357]. На борту самой яхты между тем вообще не было никакой личной охраны членов императорской семьи, которая испытывала огромное доверие к бесконечно преданным им офицерам и членам экипажа яхты. «Мы – единая семья», – отметила Александра[358].

Дети любили «Штандарт» и знали многих из 275 матросов и офицеров ее экипажа, помнили их всех по именам. На борту яхты они чувствовали себя в безопасности, и вскоре она стала им вторым домом. Яхта «Штандарт» 420 футов (примерно 128 м) длиной была самой большой и быстрой из всех императорских яхт того времени. Кроме того, она была оснащена всеми удобствами: на яхте было электрическое освещение, паровое отопление и водопровод с горячей и холодной водой. Ее роскошные гостиные и кают-компании были обшиты панелями из красного дерева, освещены хрустальными люстрами и канделябрами. На борту была судовая церковь со своим иконостасом и столовая, где одновременно могли разместиться семьдесят два человека. Каюты царской семьи были удобными, но достаточно скромными, в своем убранстве повторяя излюбленный уютный английский стиль Нижней дачи и Александровского дворца. Посыльное судно регулярно поставляло на борт яхты вместе с почтой для Николая коробки свежих цветов из Царского Села, предназначенные для Александры, которая всегда питала страсть к свежим садовым цветам.

Сначала девочки делили маленькие тесные каюты на нижней палубе со своими горничными. Их родители считали такое расположение вполне достаточным, пока дети были еще маленькими. Но после 1912 года каждой на императорской палубе были выделены собственные каюты размером побольше, хотя даже их нельзя было сравнить с просторной каютой, предназначенной для Алексея[359]. Однако хотя девочки и любили свои небольшие каюты, как ни малы они были, но лучше всего они чувствовали себя на палубе: там было ощущение свободы, там, одетые в свои темно-синие матроски (или белые, если погода была теплая), соломенные канотье и сапожки на пуговицах, девочки могли пообщаться с офицерами, поиграть в настольные игры и даже покататься на роликах по гладкой деревянной палубе. Александра обычно была поблизости, шила, сидя в удобном плетеном кресле, или отдыхала на диване под тентом – и всегда наблюдала за детьми. Всякий раз, когда семья отплывала на яхте, каждому из детей Романовых назначался его личный телохранитель или матрос-дядька из экипажа яхты, который должен был заботиться о безопасности ребенка на море. Летом 1906 года дети поначалу немного стеснялись членов экипажа «Штандарта», но скоро они уже подружились со своими дядьками, которые готовы были часами рассказывать им истории про мореплавание или о своих домах и семьях. Андрей Деревенько был назначен дядькой Алексея, которому требовалось особое внимание. Мальчик недавно научился ходить, и приходилось неустанно присматривать за ним, как бы он не упал и не поранил себя, чтобы не допустить кровотечения. Девочки тем временем подружились с некоторыми из офицеров. Когда они сходили на берег, на прогулках они держали этих офицеров за руки или садились вместе с ними в гребные лодки и помогали грести. Часто в 8 часов утра девочек уже можно было встретить на палубе, куда они приходили, чтобы увидеть построение экипажа на утреннем торжественном поднятии флага под звуки судового оркестра, игравшего «Николаевский марш».

Экипаж, понимавший и ценивший высокую честь служить на «Штандарте», отвечал взаимной любовью четырем сестрам. Всем они казались очень милыми, как вспоминал позднее в своих мемуарах Николай Васильевич Саблин. Общение на борту яхты было настолько неформальным, что матросы обращались к сестрам по имени и отчеству, без титулов, и готовы были для них на все. Первые детские робкие знакомства выросли впоследствии в глубокую дружбу. В ту первую поездку в 1906 году Ольга очень привязалась к Николаю Саблину, а Татьяна – к его тезке и однофамильцу (но не родственнику) Николаю Васильевичу Саблину. Марии понравился Николай Вадбольский, а маленькой Анастасии, на удивление, приглянулся довольно молчаливый штурман по имени Алексей Салтанов. Она устраивала беготню с ним и с другими, оказавшимися поблизости, включая ее матроса-дядьку Бабушкина, носилась по яхте с утра до вечера, забиралась на мостик, когда никто не видел, всегда растрепанная и неуемная, а в конце дня дрыгала ногами и кричала, когда ее уносили спать. Ее флегматичная сестра Мария предпочитала менее энергичное времяпровождение на борту. Как вспоминал Саблин, «ей нравилось посидеть, почитать, закусывая сладким печеньем», отчего она полнела все больше, поэтому сестры дразнили ее «наша добрая толстая Гав-Гав»[360].

Александра на «Штандарте» становилась совсем другой женщиной – более счастливой и спокойной, чем где бы то ни было. Теперь она общалась с новым другом, Анной Вырубовой, которая появилась при дворе в феврале 1905 года. Хотя она никогда не была официально назначена фрейлиной, Анна быстро заполнила пустоту, которая образовалась, когда любимая фрейлина Александры, княжна София Орбелиани, которая находилась при дворе с 1898 года, тяжело заболела и не смогла больше служить императрице[361]. Вскоре Анна стала для царицы незаменимой наперсницей и почти постоянной фигурой в ее повседневной жизни. Бог послал ей друга, сказала Александра, а друзей, которым можно было доверять так же, как Анне, было трудно найти в том замкнутом мире, в котором она жила.

Маленькая, приземистая и неказистая, с короткой шеей и большой грудью, Анна Вырубова была доверчива. Она «была, по сути, как ребенок; казалось, ей впору бы находиться в какой-нибудь школе»[362]. Именно это незнание света и уступчивость понравились в ней Александре больше всего: Анна была слишком проста для интриг и не представляла собой никакой угрозы. Фактически Александра испытывала к ней чувство жалости. Необычная близость императрицы с двадцатилетней инженю вызвала значительное недовольство и зависть среди других дам, уже давно находившихся при императорском дворе, в частности удаленных от императрицы Орбелиани и Мадлен Занотти. Но на борту «Штандарта» Александра и Анна были неразлучны. Они часто пели дуэтом и играли в четыре руки на фортепиано. Послушная и восторженная Анна ловила каждое слово Александры, и менее чем через год царица по-матерински помогла ей устроить брак.

Простой, но идиллический отдых на яхте в финских шхерах, ставший обыденным для семьи Романовых вплоть до начала войны в 1914 году, был для четырех сестер лучшим и счастливейшим временем. В отличие от любого периода на суше эти поездки давали девочкам возможность быть в особенной близости к родителям и в первую очередь больше времени проводить с отцом, которого все они боготворили. «Быть на море со своим отцом – вот что составляло их счастье», – вспоминал флигель-адъютант императора граф Граббе[363]. Тогда Николай оставлял свое привычное по-викториански снисходительное отношение к детям, а они, в свою очередь, были счастливы просто быть в его компании и наслаждаться простыми удовольствиями. На борту «Штандарта» Романовы могли вести ту идеализированную, свободную от великосветских условностей семейную жизнь, о которой они так мечтали, но никогда не смогли обрести на берегу.

В золотом осеннем свете яхта неторопливо проплывала вдоль побережья Финляндии мимо череды небольших, густо поросших пихтами, елями и березами островов и безлюдных отмелей с редкими рыбацкими хижинами. Семья могла остановиться где угодно. Дети с большим удовольствием высаживались на сушу в середине дня со своими нянями и дядьками и играли в мяч или догонялки, устраивали пикники или собирали грибы и ягоды. Они часто отправлялись с отцом погрести на лодке, от этих поездок осталось много фотографий, сделанных генералом Спиридовичем, который неизменно был поблизости и не сводил с детей глаз, обеспечивая безопасность царской семьи. Николай не был таким уж заядлым охотником и совсем не любил рыбалку. Однако он любил продолжительные пешие прогулки, ходил быстрым шагом, и немногие из окружения могли за ним угнаться. Даже на отдыхе ему приходилось уделять немало времени поступавшей почте, но когда появлялась возможность, Николай спускался на берег, чтобы поиграть в теннис на кортах местных землевладельцев, или отправлялся один погрести в своей байдарке в спокойных заводях на закате. Конечно, царя сопровождали офицеры охраны, но они следовали за ним на достаточном расстоянии. Иной раз Николай просто выходил на палубу посмотреть на погоду, поговорить о навигации с флаг-капитаном, принять участие в смотре судовой команды или просто посидеть с сигаретой в руке рядом с Александрой, почитать книгу или поиграть в домино со своими офицерами.

День шел за днем в полном спокойствии, воздух был по-прежнему чист и ясен, сентябрьское солнце низко стояло на небе, но вскоре ночи стали все непрогляднее и холоднее, наступили первые заморозки. 21 сентября 1906 года семья провела последний день «прекрасной беззаботной жизни», как с сожалением писал Николай[364]. Ему нравилось в Виролахти, он предпочитал это местечко всем другим и хотел даже построить здесь летний домик или приобрести один из островков. После того как яхта пришвартовалась в Кронштадте и пришло время сойти на берег, девочки, сгрудившись, плакали, прощаясь со своей «семьей» на борту. Перед тем как расстаться – и так было в каждую их поездку на «Штандарте», – императорская семья делала щедрые подарки всем членам экипажа яхты.

* * *

В ноябре 1906 года семья вновь обосновалась в Александровском дворце. Как всегда, девочки любили проводить время в парке. Им нравилось кататься на коньках по замерзшим прудам. По льду можно было добраться до маленького домика, построенного в 1830 году для детей Николая I посредине Детского острова. Там можно было погрузиться в мир своей мечты[365]. Но самым любимым зимним развлечением для детей с того времени, как они становились достаточно большими, чтобы сидеть на коленях у отца, было катание на санках с ледяной горки, которую делали специально для них. А в ту зиму для детей было приготовлено особое развлечение – были выстроены «американские горки» для катания на санках. Длина новой горки была 200 футов (61 м).

Журналисту из «Вашингтон пост», который готовил материал о мерах по обеспечению безопасности в Царском Селе и случайно оказался поблизости, повезло увидеть момент, когда достроенную горку осматривала группа чинов в красных мундирах «с таким количеством медалей, что они накладывались друг на друга». Они с серьезными лицами осматривали результаты строительства, за ними следовали няни девочек, проверяя дорожку горки. Вдруг три старшие девочки в толстых медвежьих шубках «выскочили откуда-то в страшной спешке, так, что чуть не опрокинули военных… и громко закричали что-то по-русски, за что получили выговор от своей наставницы». Затем они уселись на санках «как пришлось», и «пока взрослые на минуту отвлеклись, оттолкнули санки и понеслись вниз по склону одни, без сопровождающих. Гувернантка взвизгнула от ужаса, маленькие великие княжны – от восторга. Они, видимо, проделывали нечто подобное и раньше». После этого охранники настояли на том, что они будут придерживать санки, девочек это совсем не устраивало, и они постоянно пытались съехать с горы без присмотра. «На десятый раз великая княжна Мария при спуске оттолкнулась от обледеневшего борта горки и попыталась устроить то, что на горках аттракционов Кони-Айленд называют «толкунчики»[366][367].

Медленно тянувшиеся зимние дни с рано наступавшей темнотой оживлялись также постоянными появлениями тети девочек, Ольги Александровны, младшей сестры Николая. Каждую субботу она садилась на поезд от Санкт-Петербурга, где она жила, до Царского Села. «Полагаю, я вправе утверждать, что они были ужасно рады, когда я навещала их и вносила некоторое разнообразие в их повседневную жизнь, – написала она позже. – Первое, что я делала, – это бежала наверх в детскую, где обычно заставала Ольгу и Татьяну, которые заканчивали последний урок перед обедом… Если же я приезжала раньше, чем преподаватели завершали утренние занятия, они точно так же радовались, что урок прерван, как когда-то радовалась я»[368]. В 1 час пополудни они «неслись вниз по лестнице из детской в комнату матери», затем они все вместе обедали, а потом сидели, разговаривали и шили в лиловом будуаре. После этого все шли на прогулку в Александровский парк. А после прогулки, скинув промокшие шубки и сапожки, Ольга Александровна и девочки часто устраивали шумное веселье и баловство на лестнице. Свет выключали, и кто-нибудь спускался, а «другие лежали на ступеньках, и когда я приближалась, меня хватали за лодыжку и щекотали или придумывали другие шутки. Было много смеха и крика, когда мы все вместе кувырком скатывались вниз с лестницы, ударяясь по пути головами о перила»[369].

С годами девочки становились ближе к тете Ольге, чем к другим родственницам. Она была им как старшая сестра и часто заменяла им мать, когда та была больна, сопровождая девочек на тех общественных событиях, где они должны были вместе присутствовать. «Кто-то должен был находиться рядом с ними, чтобы помочь детям вести себя правильно, вставать, когда необходимо, и приветствовать людей, как это следует делать, или, может быть, еще что-нибудь, за чем стоит приглядеть, – вспоминала она позже. – В конце концов стало как-то само собой разумеющимся, что я всегда должна была идти вместе с ними, куда бы они ни направлялись»[370]. Ольга была ближе всего со своей старшей племянницей и тезкой, которая была всего на тринадцать лет моложе ее. «Она была похожа на меня по характеру, и, наверное, поэтому мы так хорошо понимали друг друга». Но со временем Ольга Александровна не могла скрывать свою особую любовь к Анастасии, которой она дала прозвище Швыбзик (немецкое разговорное выражение, означает «маленький негодник»), намекая на ее неисправимую проказливость. Этот ребенок отличался такой отвагой, такой горячей любовью к жизни, воспринимая все как большое приключение, что Ольга не сомневалась: из всех четверых Анастасия была самой одаренной[371].

То было прекрасное время, эти субботние игры с тетей: «Мы все являлись к субботнему дневному чаю радостные, смеясь и переговариваясь о том, что «другие» могли об этом подумать»[372]. Когда наступали сумерки, семья собиралась на вечерню, и тетя Оля оставалась до тех пор, пока девочки не ложились спать, а затем она отправлялась обратно в Санкт-Петербург. В конце того же года она убедила Николая и Александру позволить ей оставаться на ночь, а утром забирать девочек с собой на весь день[373]. В Санкт-Петербурге, после ланча в Аничковом дворце с бабушкой, Марией Федоровной, при которой даже Анастасия старалась вести себя как можно лучше, они отправлялись к тете Ольге, где встречались со своими любимыми офицерами из окружения, пили чай, играли в игры, слушали музыку и танцевали, пока за ними не приезжала одна из фрейлин, чтобы отвезти девочек обратно в Царское Село.

Позднее Ольга Александровна вспоминала о тех довоенных счастливых «памятных воскресеньях» с племянницами. Необычайная замкнутость и самодостаточность были по-прежнему свойственны четырем сестрам Романовым, как и их трогательная детская неосведомленность о мире вокруг. Но это было результатом той странной тепличной обстановки, в которой они воспитывались. «У моих племянниц не было друзей, – с грустью отмечала великая княгиня Ольга, – но, возможно, их это не огорчало, потому что они любили друг друга»[374].

* * *

А далеко оттуда, в Англии, Маргаретта Игар не забывала своих бывших воспитанниц, хотя прошло уже четыре года с тех пор, как она оставила свою должность при дворе. Теперь она жила в стесненных обстоятельствах, содержала пансион в местечке Холланд-парк. Время от времени она все-таки писала девочкам письма и посылала подарки на день рождения. Часто, сидя у себя в гостиной, она вглядывалась в их многочисленные, тщательно сохраненные фотографии в серебряных рамках и с тоской ждала от них новостей. Маргаретта терпеть не могла лондонских туманов, ее жизнь, как сообщала она Марии Герингер, была «ужасна… Я хочу вернуться в Россию. Скорее всего, я никогда не смогу быть счастлива здесь». Отправляя Татьяне поздравления с днем рождения в июне 1908 года, Маргаретта мечтательно добавила: «Наверное, у вас по-прежнему подают пирожные и миндальные ириски. Как они бывали хороши!»[375]

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу

356

Зимин И. В., «Царская работа. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора». М. – СПб.: Центрполиграф, 2010, с. 262–264.

357

SL, p. 216–18; Hall. «No Bombs, No Bandits».

358

Grabbe and Grabbe. «Private World», p. 91.

359

Детальное описание внутрикорабельной обстановки яхты «Штандарт» и жизни на ее борту в 1906 году представлено в издании: Саблин Н. В., Указ. соч., с. 18–39. См. также: King. Указ. соч., p. 274–85; Туоми-Никула, Йорма и Парви, «Императоры на отдыхе в Финляндии». СПб.: Издательский дом «Коло», 2003.

360

Саблин Н. В., Указ. соч., с. 234.

361

Больной Орбелиани были выделены комнаты в Александровском дворце. Александра сама платила за ее лечение и ухаживала за ней. Состояние больной постепенно ухудшалось. Соня умерла на руках у Александры в декабре 1915 года. Cм.: Vyrubova. «Memories», p. 371. Александра проявляла такую же заботу и внимание к Соне, какую она всегда проявляла в отношении тех, кого любила. См.: Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 365–366.

362

Dehn. «Real Tsaritsa», p. 38; Vorres. «Last Grand Duchess», p. 137. Для понимания характера Вырубовой см.: Dehn. «Real Tsaritsa», p. 48–49.

363

Grabbe and Grabbe. Указ. соч., p. 57.

364

21 September 1906, «Николай», доступно на сайте: http://lib.ec/b/384140/.read#t22

365

См. Linda Predovsky. «The Playhouse on Children’s Island», Royalty Digest, no. 119, May 2001, p. 347–349.

366

При спуске катающиеся подскакивают на небольших кочках и от изменения траектории сталкиваются друг с другом. – Прим. пер.

367

«Take the «Bumps»: Little Grand Duchesses Experiment with Toboggan in Czar’s Park», Washington Post, 25 March 1907.

368

Kulikovsky, Paul. «25 Chapters of My Life». Forres: Librario Publishing, 2009, p. 75.

369

Там же.

370

Там же, p. 74; Vorres. Указ. соч., p. 111.

371

Там же.

372

Kulikovsky. Указ. соч., p. 75.

373

Vorres. Указ. соч., p. 112.

374

Там же; Kulikovsky. Указ. соч., p. 74.

375

Zeepvat. предисловие к изданию: Eagar. «Six Years», p. 33, 34.