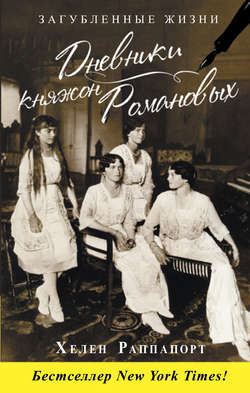

Читать книгу Дневники княжон Романовых. Загубленные жизни - Хелен Раппапорт - Страница 9

Глава 4

Надежда России

ОглавлениеВ российской императорской семье существовала традиция, согласно которой все невесты накануне венчания должны пойти в Казанский собор в Петербурге помолиться чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. По русскому поверью, если традицию нарушить, то это может привести к бесплодию в браке или к рождению в семье только девочек. Царице, если верить слухам, об этом сказали перед ее венчанием в 1894 году, но она отказалась следовать традиции, сказав, что не желает подчиняться старомодным правилам[234]. Для русских крестьян, которые были весьма суеверны, к 1901 году стало ясно, что «царицу на небесах не любят, иначе у нее уже давно родился бы сын»[235]. Бог разгневался на нее.

Находясь под таким сильным психологическим давлением, Александра, естественно, была склонна поддаваться коварному влиянию людей, подобных Низье Антельму Филиппу[236]. Его прошлое было туманно, а медицинская квалификация – сомнительна. Сын крестьянина из Савойи, он начал работать в магазине у своего дяди, мясника из Лиона. Однако в возрасте тринадцати лет он обнаружил у себя сверхъестественные способности. А когда Филиппу исполнилось двадцать три года, он, не имея никакой лицензии и даже не закончив официально какое-либо медицинское образовательное учреждение, начал практиковать лечение с помощью мистических «психических флюидов и астральных сил»[237]. В 1884 году Филипп представил на суд публики труд «Основные положения гигиены, которые необходимо соблюдать при беременности, во время родов и при уходе за детьми младенческого возраста». В своей работе Филипп утверждал, что может предсказать пол будущего ребенка и, что еще более неожиданно, что он мог бы использовать свои магнетические силы, чтобы изменить пол ребенка на этапе внутриутробного развития[238]. Оккультное лечение, которое практиковал Филипп, проводилось под гипнозом. Его бизнес процветал, несмотря на то что лекарь был несколько раз оштрафован за работу без лицензии. Однако в конце 1890-х годов помещение в Париже, где он давал свои консультации, буквально осаждали представители французской элиты. Русская аристократия в это время тоже начинала проявлять интерес к мистицизму и оккультизму. На юге Франции черногорская принцесса Милица получила помощь Филиппа в лечении ее больного сына Романа[239]. И она, и ее муж, великий князь Петр, так уверовали в чудодейственные целительные способности Филиппа, что пригласили его в Санкт-Петербург. 26 марта 1901 года его представили Николаю II и Александре Федоровне. «Сегодня вечером мы встретились с удивительным французом, г-ном Филиппом, – записал Николай в своем дневнике. – Мы долго разговаривали с ним»[240].

Милица вскоре стала донимать Николая просьбами устроить так, чтобы Филипп получил разрешение на лечебную практику в России, несмотря на возражения официальных представителей здравоохранения. Несмотря на противодействие с их стороны, Филиппу выдали медицинский диплом Петербургской военно-медицинской академии. Кроме того, ему был присвоен чин государственного советника и дарован мундир императорского военного врача с золотыми эполетами. Близкие родственники, в том числе Ксения, Мария Федоровна и Элла, были встревожены и просили Николая и Александру не поддерживать знакомства с Филиппом, но все попытки дискредитировать его в их глазах оканчивались неудачей. Даже отчет о сомнительной лечебной деятельности Филиппа в Париже, составленный для Николая агентом Охранного отделения по негласному указанию Марии Федоровны, не изменил отношение царя к Филиппу. Николай лишь немедленно уволил агента, который подготовил этот отчет[241].

Николай и Александра, убежденные в том, что нашли в лице Филиппа человека, способного с сочувствием выслушать их, пользовались всякой возможностью насладиться беседой, полной псевдомистических откровений. Когда в июле Филипп вновь приехал на двенадцать дней в Россию, царская чета ежедневно приезжала повидаться с ним в расположенную недалеко от Нижней дачи Знаменку, часто задерживаясь в гостях до поздней ночи. «Нас глубоко впечатлило то, что он говорил», – писал Николай. По его выражению, они провели со своим другом «чудесные часы»[242]. 14 июля они даже не досмотрели спектакль и прямо из театра поехали в Знаменку, где проговорили с Филиппом до 2:30 ночи. Вечером накануне отъезда Филиппа они все сидели и молились вместе, а затем с тяжелым сердцем попрощались. Во время своего краткого визита в Компьен Николай и Александра нашли возможность увидеть Филиппа еще раз. Им удалось устроить еще одну встречу с ним, когда он вернулся в Знаменку в ноябре.

За пределами ближайшего окружения царской семьи общение Николая и Александры с Филиппом было тщательно охраняемым секретом, хотя слухов об этом ходило в то время множество. Говорили, например, что Филипп «проводил опыты по введению в транс, предсказанию будущего, реинкарнации и некромантии» в присутствии императорской четы и, используя свои собственные особые рецепты «герметической медицины, астрономии и хирургии в сочетании с психологическим воздействием», утверждал, что умеет руководить «развитием эмбрионов»[243]. Были его речи лишь псевдонаучным набором слов или нет, но во время своего пребывания в России в июле Филиппу удалось завоевать доверие императрицы и проникнуть в чрезвычайно узкий круг ее доверенных лиц. После своего отъезда он продолжал давать советы императорской чете, причем не только о том, как им родить наследника, Он передавал свои предсказания откровенно политического характера, заявив, например, что Николай никогда не должен соглашаться на принятие в стране конституции, «ибо это разрушит государство Российское»[244].

К концу 1901 года, спустя пять месяцев после рождения Анастасии, царица снова забеременела. Это показалось полным подтверждением действенности молитв Филиппа и силы самовнушения. Николай и Александра, сколько могли, держали новость о беременности в тайне от семьи, но весной 1902 года стало заметно, что царица начала полнеть и перестала носить корсет. Ксения, которая в то время тоже была беременна – уже в шестой раз, – так и не узнала об этом наверняка до апреля, когда Александра написала ей, признавшись, что «сейчас это уже трудно скрыть. Не пиши Матушке [вдовствующей императрице], так как я хочу сказать ей, когда она вернется на следующей неделе. Я так хорошо себя чувствую, слава Богу, в августе! Моя раздавшаяся талия тебя, должно быть, удивляла всю зиму»[245].

В марте 1902 года Филипп пробыл в Санкт-Петербурге четыре дня, остановившись в доме у сестры Милицы, Станы – еще одной своей верной последовательницы – и ее мужа, герцога Лейхтенбергского. Там состоялась очередная встреча Филиппа с Николаем и Александрой. «Мы слушали его за ужином и весь остаток вечера до часу ночи. Мы могли бы слушать его вечно», – вспоминал Николай[246]. Филипп имел такую власть над императрицей, что по его совету она не допускала врачей осматривать себя, даже несмотря на приближение срока предполагаемых родов. Однако к лету было подозрительно мало обычных для нее симптомов физического недомогания, характерных для Александры на поздних сроках беременностей. Тем не менее, в августе были заготовлены манифесты о рождении ребенка, которое должно было вот-вот произойти. Доктор Отт переселился в Петергоф незадолго до этого, чтобы, как обычно, принять роды. Когда он увидел императрицу, то сразу понял: что-то не так. Ему пришлось приложить большие усилия, чтобы убедить Александру разрешить ему осмотреть ее. Как только осмотр был окончен, доктор Отт сразу объявил ей, что она не беременна.

«Ложная беременность» Александры привела императорскую семью в смятение. «С 8 августа ежедневно ждали разрешения от бремени Императрицы, – писал великий князь Константин. – А теперь мы вдруг узнали, что беременности нет и не существовало и что признаки, которые заставили предполагать беременность, на самом деле были только симптомами малокровия! Какое разочарование для царя и царицы! Бедняжки!» Глубоко огорченная Александра писала Елизавете Нарышкиной, которая с нетерпением ожидала вестей от нее в своем загородном имении: «Дорогой друг, не приезжайте. Крещения не будет – ребенка нет – ничего нет! Это катастрофа!»[247]

Слухов об этом событии было столько, что для спасения репутации императрицы пришлось опубликовать официальный бюллетень о состоянии ее здоровья. Его составили 21 августа придворные врачи доктор Отт и доктор Густав Гирш: «Несколько месяцев назад в состоянии здоровья Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны произошли перемены, указывающие на беременность. В настоящее время в результате отклонений от нормального течения прекратившаяся беременность окончилась выкидышем, совершившимся без всяких осложнений»[248].

Истинное состояние Александры было, однако, необычным, и информация о нем никогда не была обнародована. В секретном докладе, представленном Николаю личным врачом Александры доктором Гиршем, излагались подлинные данные. Александра Федоровна в последний раз имела месячные 1 ноября 1901 года и была совершенно уверена, что беременна, ожидая роды в начале августа следующего года, хотя, несмотря на приближение срока родов, ее живот сколько-нибудь значительно не увеличился в размерах. Затем, 16 августа, у нее началось кровотечение. Были вызваны доктор Отт и акшерка Гюнст, но Александра отказалась позволить им осмотреть ее. Вечером 19 августа она почувствовала боли наподобие первых родовых схваток, кровотечение возобновилось. Боли продолжались до утра. Во время утреннего туалета у нее произошел выкидыш – самопроизвольно вышло шаровидное мясистое образование размером с грецкий орех. Доктор Отт произвел микроскопическое исследование этого образования, которое подтвердило, что это отмершее плодовое яйцо не более четвертой недели развития. По его мнению, у царицы был так называемый «мясистый занос» (Mole Carnosum), который и вышел с током крови[249].

Новость о том, что у царицы был «выкидыш», отнюдь не вызвала к ней сочувствия в русском народе, а, к сожалению, совсем наоборот. Поднялась лавина беспощадной критики, пошли всякие чудовищные слухи о том, что она родила ребенка с какими-то отклонениями, «уродца с рожками». Официальные круги настолько боялись любых упоминаний об этом, что часть либретто оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» со словами: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку», – была вырезана цензурой[250]. А подозрительные русские люди были уверены, что десница Божия тяжело карает их злосчастных государей. Многие считали, что отсутствие у царя сына есть наказание за Ходынскую трагедию 1896 года, когда более тысячи человек были затоптаны насмерть в давке на Ходынском поле во время торжественных мероприятий в Москве при коронации Николая II[251].

Английское издание «Англо-рашн», хоть и несколько язвительно, дало отпор возрастающему осуждению несчастной царицы, со всех сторон направленному на нее за то, что она не смогла родить наследника, и выступило в поддержку женщины на российском троне:

«Царица вновь не проявила почтения к салическому закону и разочаровала российское население, имеющее такое стойкое предубеждение против наследования по женской линии, которое вылилось даже в неприязнь, граничащую с ненавистью, по отношению к матери, осчастливленной еще одной дочерью… однако продемонстрировало слабое знание законов природы и истории, которое гласит, что «совершенная женщина, одаренная от рождения многими добродетелями», есть «венец природы», а правление женщины-монархини зачастую оказывается спасением для ее подданных, представляя собой период наивысшего материального и социального процветания»[252].

Теперь уже и в иностранную прессу просочились слухи о том, что влияние Филиппа на императорскую чету простиралось значительно дальше только «психических методов исцеления» для успешного зачатия сына, что Николаю пришлось даже подвергнуться «гипнотическим опытам», в ходе которых Филипп «вызывал дух Александра III, предсказывал будущее, а также внушал царю те или иные решения, касающиеся не только внутренних, но внешних дел государства»[253]. Репутации Филиппа был нанесен непоправимый ущерб, в его адрес все чаще звучали обвинения в шарлатанстве и вмешательстве в государственные дела, так что дальнейшее его пребывание при российском императорском дворе стало невозможным. Николаю II и Александре Федоровне очень не хотелось расставаться с ним, но в конце 1902 года Филипп вернулся во Францию. Он увез с собой щедрые подарки от своих благодарных монарших покровителей, в том числе автомобиль «Серполле»[254]. В свою очередь, Филипп подарил Александре икону с небольшим колокольчиком, который, как он сказал ей, должен был звонить, если в ее комнату входил кто-то, желающий ей зла. Она также хранила на память о нем рамку с засушенными цветами, которую Филипп подарил ей. Этих цветов, как он утверждал, коснулась рука Спасителя. Затем он уехал, оставив последнее дарующее призрачную надежду предсказание: «Когда-нибудь у вас будет еще один друг, как и я, который будет говорить с вами о Боге»[255].

Поток порицаний в адрес царицы, так и не сумевшей подарить супругу сына, а престолу – наследника, не прекращался. А после «выкидыша», случившегося в 1902 году, начали ходить слухи, что Николая пытаются уговорить развестись с Александрой, так же, как ранее Наполеон в 1810 году, после четырнадцати лет брака, развелся с императрицей Жозефиной, так как та не родила ему сына. Поговаривали даже, что царь собирается отречься от престола, если его следующим ребенком опять будет дочь. Положение царицы в России становилось «весьма шатким». Ходила молва, что Александру охватила «глубокая и неизбывная тоска, потому что она уже не надеется больше снова стать матерью», но при этом ее желание родить наследника превратилось «почти в манию»[256]. Между тем за рубежом возрастало сочувствие к четырем царским дочерям, о которых российская общественность как-то постоянно забывала. Это было иронически подмечено, например, в следующей язвительной шутке, опубликованной в прессе Питтсбурга в ноябре 1901 года:

Миссис Гасуэлл: «У российского царя теперь четыре дочери».

Мистер Гасуэлл: «Да, малютки-цардинки»[257].

* * *

1903 год был очень важным для семьи Романовых. Он начался с празднования двухсотлетия основания Санкт-Петербурга. В одно из редких появлений царской четы на дворцовом празднестве (как оказалось, последнее на ближайшие несколько лет) Николай и Александра были в центре всеобщего внимания на большом костюмированном балу, тоже оказавшемся последним таким балом императорского двора. Александра выглядела великолепно, на ней был богато украшенный костюм царицы Марии Милославской из тяжелой золотой парчи и громоздкая корона (ей было во всем этом довольно-таки неудобно). Своим видом она затмевала стоявшего рядом мужа, одетого в костюм своего любимого царя, Алексея I. Александра казалась прекрасным видением, «византийской Богоматерью, сошедшей с драгоценных икон кафедрального собора»[258]. Но одновременно она была и воплощением самодержавной недоступности, и здесь, среди всего великолепия высшего света Санкт-Петербурга, это только подчеркивало их с Николаем полную оторванность от простых русских людей. Позднее, летом того же года, русский народ, однако, был вознагражден очень редкой возможностью лицезреть императорскую чету, которая отправилась в паломничество в надежде вымолить сына.

Перед отъездом во Францию Филипп посоветовал им просить о заступничестве перед Господом святого Серафима Саровского, чтобы у них родился сын. Была, правда, одна загвоздка: святого с таким именем не было в святцах Русской православной церкви. Начались лихорадочные поиски, и в конечном итоге было установлено, что монах Дивеевского монастыря в Сарове, что в Тамбовской области, в 250 милях (403 км) к востоку от Москвы, был почитаем в этой местности как чудотворец. Но ни одно из его чудес не было подтверждено официально, а сам Серафим был уже семьдесят лет как в могиле. Когда его гроб вскрыли для осмотра тела (которое у святых остается чудесным образом нетленным) и проведения испытания святости путем теста кислотой, то новый святой этой проверки не прошел. Его останки были вполне подвержены тлению.

Однако Николай, как император, обладал полномочиями приказать причислить этого неизвестного чудотворца к лику святых, невзирая на состояние его мощей. Митрополит Московский посчитал своим долгом найти способ подтвердить святость Серафима, который «явил множество чудесных исцелений, совершенных там, где покоятся его мощи, в том числе чудодейственность земли, в которой он покоится, камня, на котором он молился, и воды из колодца, который он вырыл, благодаря которым многие верующие получили чудесное исцеление»[259]. Как отметила Елизавета Нарышкина, затея объявить Серафима святым рассматривалась как прямое следствие привязанности Александры к ее новому «другу»: «Было трудно отличить, где заканчивается Филипп и где начинается Серафим»[260]. В феврале 1903 года митрополит наконец дал разрешение на канонизацию.

Оставив своих дочерей на попечение Маргаретты Игар, Николай и Александра поехали в Саров, где в это время стояла сильная жара, чтобы принять участие в официальной церемонии. Вместе с императорской четой туда отправились сестра Николая Ольга, Мария Федоровна, Элла и Сергей, а также Милица и Стана. Николай прекрасно осознавал, что церемония канонизации как акт коллективного проявления религиозных чувств послужит важной цели укрепления его самодержавной власти. Кроме высокопоставленных гостей, на церемонии присутствовали около 300 000 православных паломников, которые заполонили Саров, поднимая огромное облако пыли по дороге к святыням. Полчища слепых, больных и увечных, все в надежде на чудо, толпились возле своего молодого батюшки и пытались поцеловать его руку. В атмосфере, исполненной мистического религиозного рвения, под непрерывный звон колоколов, царская семья провела три дня, выстаивая долгие церковные службы, часто более трех часов подряд, при изнуряющей жаре[261]. Несмотря на боль в ногах, Александра простояла все службы с глубоким благочестием и без жалоб. Неистовая вера, которую проявили в Сарове многие паломники, питала ее непоколебимую убежденность в священной, нерушимой общности царя и народа. Николай помогал нести гроб, в котором покоились святые мощи Серафима, во время литургии на церемонии канонизации, состоявшейся 19 августа. Кульминацией торжеств стало погребение мощей в специально построенной усыпальнице в честь преподобного Серафима Саровского. А вечером, в знак искренней веры и глубокого почитания, Александра и Николай отправились одни к берегу реки Саров и совершили омовение там, где однажды искупался сам Серафим. Как и велел Филипп, они погрузились в священные воды в надежде, что они будут осенены благодатью и смогут родить сына.

* * *

Осенью 1903 года семья Романовых совершила визит в Дармштадт для участия в свадебных торжествах в честь бракосочетания принцессы Алисы Баттенбергской и греческого принца Андрея[262]. Эрни и Даки, совместная жизнь которых не задалась с самого начала, к тому времени уже, к сожалению, расстались и развелись. Однако Эрни безмерно любил свою восьмилетнюю дочь от этого брака, Элизабет, которая проводила шесть месяцев в году с отцом. После свадьбы два семейства отправились в Вольфсгартен, чтобы отдохнуть там в уединении. Ольга и Татьяна с удовольствием играли со своей кузиной. Они вместе катались на велосипедах, ездили на пони или ходили собирать грибы и ягоды. Элизабет была странным, как будто нездешним ребенком с ангельской внешностью – глазами, полными печали, и ореолом темных кудрявых волос, что так не вязалось с ее душевностью и живостью натуры. Элизабет сильно привязалась к своей «маленькой кузине» Анастасии, всячески опекала ее и хотела забрать ее с собой в Дармштадт[263].

Когда императорская семья покинула Гессен, Эрни и Элизабет отправились вместе с ними в охотничий домик царя в императорской усадьбе в Скерневицах возле Беловежья (лес на территории современной Польши), где Николай регулярно ходил на охоту. Но утром 15 ноября Элизабет неожиданно заболела. Сначала казалось, что у нее просто сильно заболело горло, однако температура продолжала подниматься, и состояние ребенка ухудшалось. Она умоляла Маргаретту Игар послать за ее матерью. Врачи, к сожалению, не могли ничем ей помочь. Не в силах противостоять болезни, всего через двое суток после ее начала, Элизабет умерла. Оказалось, у нее была особенно острая форма тифа, которая вызвала остановку сердца[264].

Сестры были глубоко опечалены внезапной смертью кузины. Маргаретта Игар немедленно увезла всех четырех сестер обратно в Царское Село, чтобы их комнаты в Скерневицах можно было обработать. Ольга была ошеломлена. «Как жаль, что дорогой Бог отнял у меня такую хорошую подругу!» – жалобно сказала она Маргаретте. Позже, на Рождество, она снова вспомнила Элизабет и спросила Маргаретту, не специально ли Бог «послал за ней, чтобы забрать ее к себе» на небеса[265].

Сразу же после того, как Эрни увез маленький гроб с телом Элизабет обратно в Дармштадт, Александра заболела отитом в тяжелой форме и, вместо того чтобы ехать на похороны Элизабет, оставалась прикованной к постели в Скерневицах на долгие шесть недель. Боль была настолько сильной, что пришлось вызвать отоларинголога из Варшавы. Александра была твердо намерена быть на Рождество вместе со своими детьми, нарядить для них елку, приготовить подарки для них и для всех домашних, поэтому она поехала обратно в Россию, так и не долечившись[266].

Но не успела она приехать в Царское Село, как слегла с гриппом, и в канун Рождества, как вспоминала Маргаретта Игар, Александра «была очень больна и не могла видеться с детьми»[267]. Вместо нее Николай руководил установкой елки и раздачей подарков. Это было непростой задачей, ведь каждое Рождество им привозили восемь больших елок: для царской семьи, для прислуги и даже для царского конвоя. Александра любила украшать все эти елки сама, а кроме того, на длинных столах, покрытых белоснежными скатертями, по немецкой традиции было разложено множество подарков для всех домашних, совсем так же, как это было принято и в доме ее бабушки в Виндзоре. Девочки, как всегда, с большим удовольствием делали свои собственные маленькие подарочки, но Рождество в том году было печальным, празднования – весьма сдержанными, с неотступными мыслями о недавней смерти кузины и о больной матери, прикованной к постели. «Нам ее очень не хватало, без нее не было того веселья и радости на Рождество, как обычно», – вспоминала Маргаретта.

Царица проболела до середины января, и семья переехала на зимний сезон в Санкт-Петербург только в следующем месяце[268]. Время для болезни, да еще такой тяжелой, было совсем неподходящим, поскольку оказалось, что Александра снова беременна. Ребенок, вероятно, был зачат в Скерневицах, что лишь усиливало ее беспокойство. Ксения, которая узнала эту новость только 13 марта, сочувственно отозвалась на сообщение Марии Федоровны об этом: «Сейчас это уже стало заметно, но она, бедняжка, скрывала свое положение, поскольку она, несомненно, боялась, что люди узнают об этом слишком рано»[269].

От дальнейшей критики Александру спасло только раннее закрытие санкт-петербургского сезона в связи с началом в январе 1904 года Русско-японской войны. Военный конфликт был спровоцирован экспансионистской политикой Николая в Южной Маньчжурии, территории, которую давно оспаривали японцы. Многие при дворе считали, что это прямой результат коварного влияния Филиппа, который убедил императорскую чету, что краткие, но решительные военные действия станут триумфальной демонстрацией мощи Российской империи, что еще раз подчеркнет незыблемость их самодержавной власти. Но это был непродуманный военный конфликт. Россия была к нему не готова, ее вооруженные силы и того меньше, и первоначальный взрыв патриотического пыла быстро сошел на нет.

Во время войны на маленьких великих княжон неизбежно оказывали влияние расистские и ксенофобские разговоры, распространенные тогда при дворе. Маргаретта Игар вспоминала, что было «очень грустно наблюдать, как гневное, мстительное чувство, вызванное войной, овладевало моими маленькими воспитанницами». Мария и Анастасия были шокированы изображениями «странных маленьких детей» наследного принца Японии, которые они видели в журналах. «Ужасные маленькие человечки! – воскликнула как-то Мария. – Они пришли и разрушили наши бедные маленькие корабли и потопили наших моряков!» Мама объясняла им, что «японцы – всего лишь такие невысокие люди». «Надеюсь, что русские солдаты убьют всех этих японцев!» – воскликнула однажды Ольга, на что Маргаретта заметила ей, что японские женщины и дети ни в чем не виноваты. Умная и на все имеющая свое мнение Ольга, казалось, была удовлетворена объяснениями, которые получила в ответ на несколько вопросов: «Я не знала, что японцы такие же люди, как и мы. Я думала, что они наподобие мартышек»[270].

Война тем временем возродила к жизни талант Александры к благотворительной деятельности. Несмотря на беременность, она активно занималась организацией помощи жертвам войны, отправкой на фронт переносных полевых церквей для войск, поездов со снаряжением и продовольствием, а также санитарных поездов. Впервые за много лет она снова оказалась в поле зрения общественности в Санкт-Петербурге. Александра руководила группами женщин, которые шили обмундирование и сортировали белье и бинты для санитарных поездов в бальных залах Зимнего дворца. Так же, как королева Виктория и ее дочери вязали и шили во время Крымской войны в 1854–1856 годах, так и Александра Федоровна со своими четырьмя дочерьми вязали шерстяные шапки и шарфы для солдат. Анастасия, хоть и была еще совсем маленькой, оказалась весьма искусной в работе на вязальной машине[271]. Девочки также помогали Маргаретте Игар складывать и проштамповывать груды заготовок для писем военно-полевой почты, которые раненые солдаты могли использовать, чтобы написать семьям домой.

Шли месяцы, и приближалось рождение пятого ребенка императрицы. Иностранная пресса, конечно, была полна домыслов. «Великие события могут зависеть от маленьких, и это, к сожалению, прописная истина, – отмечалось в редакционной статье журнала «Наблюдатель» («Бустандер»). – В течение нескольких дней решится, будет ли царица самой популярной женщиной в России или же в глазах подавляющего большинства народа станет отверженной, на которую направлен особый гнев Божий. Говорят, что она молится день и ночь о том, чтобы ребенок оказался сыном: только тогда она сможет завоевать сердца народа своего супруга, подарив Российской империи наследника. А сейчас, в ожидании таинственного решения Бога и природы, царица – одна из самых несчастных особ в Европе, тем более что ее положение не позволяет ей укрыться от сочувствующих или любопытных глаз общества»[272].

«Королевские и императорские семьи безмерно расстраиваются по таким причинам, о которых американские семьи никогда и не думают, – такое наблюдение было сделано в другой редакционной статье, в которой рассказывалось о простой, без роскоши и излишеств, жизни императорских дочерей, о которых постоянно забывали. – Есть четыре маленькие девочки. Они смышленые, умные дети, но никому в России они не нужны, кроме своих родителей». Несмотря на многочисленные домыслы, не было никаких сомнений в том, что Николай и Александра любят своих дочерей – свой «маленький четырехлиственный клевер», как назвала их Александра. «Наши девочки – наша радость и счастье, все настолько разные и внешне, и по характеру». Они с Николаем твердо верили, что «дети – это посланники Божьи, которых день за днем Он посылает нам, чтобы сказать нам о любви, мире и надежде»[273]. Но, как заметила Эдит Альмединген: «Какой бы бесконечной ни была любовь к ним родителей, эти четыре маленькие девочки – только четыре предисловия к захватывающей книге, которая не начнется, пока не родится их брат»[274].

* * *

Пятые роды Александры начались стремительно. Это произошло 30 июля 1904 года в Петергофе, где в это время гостили Элла и Сергей. Во время обеда Александра вдруг почувствовала сильные схватки и быстро ушла к себе наверх. А всего каких-то полчаса спустя, в 1 час и 15 минут пополудни, она родила большого мальчика весом 11 фунтов (5,2 кг). Она чувствовала себя очень хорошо и выглядела сияющей, вскоре после родов уже радостно кормила ребенка грудью[275].

Наконец-то пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге дали 301 залп над рекой Невой в честь рождения наследника – впервые с XVII века в истории династии родившегося у правящего монарха (а не у царевича). Люди останавливались, чтобы посчитать количество залпов, которые раздавались каждые шесть секунд. «Вид улиц вдруг изменился, – сообщал на передней полосе «Дейли экспресс» корреспондент этой газеты в Санкт-Петербурге, – повсюду неожиданно стали появляться национальные флаги, и через пять минут после того, как прозвучал 102-й залп, оповещая о долгожданном событии, по всему городу реяли полотнища флагов. Работы были по умолчанию прекращены на один день, люди предались общественным празднованиям». В тот вечер на улицах было светло от ярких иллюминаций в виде двуглавого орла и императорской короны Романовых, в парках оркестры играли, то и дело повторяя национальный гимн. Позже во многих лучших ресторанах столицы рекой лилось шампанское – «за счет заведения»[276].

«Звон церковных колоколов раздавался весь день, чуть не оглушив нас», – вспоминала баронесса Софья Буксгеведен, которая была приглашена ко двору[277]. Молитвы Николая и Александры были услышаны, это был «незабвенный, великий для нас день», как записал в дневнике царь. «Я уверена, что его принес серафим», – отметила его сестра Ольга[278]. Счастливые родители благословили тот день, когда они встретились с мэтром Филиппом. «Пожалуйста, как-нибудь передайте нашу благодарность и радость… Ему», – писал Николай Милице[279].

Общее настроение повсеместно было таково, что «рождение наследника после долгих и трудных лет несбывшихся надежд изменило судьбы России». Для Николая это, конечно, был момент резкого изменения, который принес возобновление оптимизма во время войны: «Я чувствую себя более счастливым от известия о рождении сына и наследника, чем при вестях о победе моих войск, теперь я смотрю в будущее спокойно и без тревоги, ибо знаю – это знак того, что война будет успешно завершена»[280]. Руководствуясь этой мыслью, а также для поднятия морального духа войск Николай назначил всех российских солдат и офицеров, принимавших участие в боевых действиях в Маньчжурии, крестными Алексея. Вскоре был издан царский манифест, в котором было объявлено о предоставлении многочисленных политических поблажек, отмене телесных наказаний для крестьянства и армии, а также о прощении штрафов за широкий круг преступлений. Заключенным (за исключением лиц, осужденных за убийство) была объявлена политическая амнистия, кроме того, был учрежден фонд военных и военно-морских стипендий[281].

* * *

Маленький царевич был прелестным младенцем – с большими голубыми глазами и золотыми локонами. Его назвали Алексеем в честь второго царя из династии Романовых, правившего с 1645-го по 1676 г. Алексея I Михайловича (Тишайшего), отца Петра I. Это имя происходит от греческого «помощник» или «защитник». «В России было уже достаточно Александров и Николаев», – сказал царь. В отличие от своего харизматичного сына, который искал вдохновения на западе, Алексей был благочестивым царем в том смысле, как это понимали в старой Московской Руси – правителем, который следовал старому укладу и традициям. Именно таким правителем хотели видеть своего сына Николай и Александра. В официальном объявлении, которое было вскоре опубликовано, сообщалось о лишении великого князя Михаила титула престолонаследника: «Отныне, в соответствии с основополагающими законами империи, титул наследника-царевича и все права, относящиеся к нему, принадлежат нашему сыну Алексею»[282]. В ознаменование рождения наследника Николай вместе с тремя старшими дочерьми принял участие в благодарственном молебне в часовне Нижней дачи. В Петергоф хлынул поток телеграмм и писем с поздравлениями. Доктор Отт и акушерка Гюнст в очередной раз были щедро вознаграждены за свои услуги. Доктор в дополнение к своему значительному гонорару на этот раз получил еще и синюю эмалевую шкатулку Фаберже, инкрустированную бриллиантами огранки «розой»[283].

Как и у его сестер, у Алексея была русская кормилица. Мария Герингер должна была следить (это было ее особой обязанностью), чтобы кормилицу обеспечили хорошим и обильным питанием. Однажды Мария спросила кормилицу, хороший ли у нее аппетит. «Какой может быть у меня аппетит, – пожаловалась та, – когда нет ничего соленого или маринованного?» Кормилица, возможно, и ворчала, что пища, которой ее кормят, слишком пресная, но «это не помешало ей удвоить свой вес, ведь она съедала все, что выставляли на стол, и не оставляла ни крошки». После того как Алексея отняли от груди, кормилице была назначена пенсия, она получила много подарков. Ее собственному ребенку, который оставался в деревне, тоже отправили подарки. Кроме того, и в дальнейшем благодарная Александра продолжала посылать кормилице своего мальчика деньги и другие подарки на Рождество, Пасху и на именины[284].

Во время торжественной церемонии крещения Алексея, которая состоялась через двенадцать дней после рождения наследника, процессия из увеличенного (по сравнению с предыдущими крещениями царских детей) количества карет в пятый раз направилась к императорской часовне в Петергофе. Старшей фрейлине императорского двора Марии Голицыной вновь была оказана честь нести дитя Романовых на золотой подушке к купели. Но старшая фрейлина уже была в преклонном возрасте, она боялась, что может не удержать столь драгоценного ребенка. Для большей надежности подушка, на которой должен был лежать наследник престола, была пришита к плечам одежды Голицыной золотой лентой. Кроме того, обувь фрейлины была подбита резиновой подошвой, чтобы не поскользнуться.

Старшие сестры младенца Алексея, девятилетняя Ольга и семилетняя Татьяна, тоже принимали участие в шествии. Более того, Ольга была назначена одной из его крестных. Обе девочки явно наслаждались первой в их жизни официальной церемонией. Они выглядели особенно нарядно, одетые в уменьшенные до детского размера копии настоящих придворных платьев российского императорского двора, сшитые из голубого атласа с вышивкой серебром и с серебряными пуговицами, и в серебристых туфельках. На головки девочек были надеты «синие бархатные» кокошники, украшенные жемчугом и серебряными бантами. Кроме того, на детях были миниатюрные ордена Святой Екатерины. Две гордые сестры осознавали всю важность этого события: «Ольга покрылась румянцем от гордости, когда, держась за уголок подушки Алексея, она проходила с Марией Федоровной к купели». Они с Татьяной «позволили себе расслабиться и улыбнуться только тогда, когда они проходили мимо группы младших детей, среди которых были и две их маленькие сестры, а также несколько маленьких двоюродных братьев и сестер, которые стояли у входа и смотрели, раскрыв рот, на проходящую мимо процессию»[285].

Хотя Ольга была еще совсем ребенком, в тот день она произвела глубокое впечатление на одного из своих двоюродных братьев из семейства Романовых, шестнадцатилетнего князя Иоанна Константиновича, или Иоанчика, как все его называли. Он был очарован ею. Своей матери он сказал:

«Я так восхищен ею, что даже не могу выразить словами. Это было как лесной пожар, раздуваемый ветром. Ее волосы развевались, глаза сверкали, ну, я даже не знаю, как это описать!! Беда в том, что я слишком молод для таких мыслей, и ведь она – царская дочь, и, не дай Бог, могут подумать, что я делаю это неспроста».

Иоанчик продолжал питать глубокую привязанность к Ольге и лелеять надежду жениться на ней (мысль о женитьбе на Ольге впервые, как он сказал, пришла ему в голову в 1900 году) в течение еще нескольких ближайших лет[286].

Баронесса Буксгеведен была поражена тем, как обе старшие девочки держались в тот день. Они в течение всей четырехчасовой церемонии выглядели «серьезными, как судьи». Во время крещения некоторые заметили, что при помазании священным елеем малыш «поднял руку и протянул пальцы, как будто произнося благословение». Такие случайные религиозные символы не остались незамеченными православными: «Все говорили, что это очень хороший знак и что он станет отцом своему народу»[287].

Рождение этого драгоценного мальчика дало повод для рассуждений многих прорицателей и толкователей примет. При этом некоторые из них не скрывали своего недоброжелательства, вплоть до маловразумительных заявлений самого суеверного толка о том, что маленький царевич не был родным сыном Николая и Александры, у которых на самом деле родилась пятая дочь, а нежеланную девочку подменили на долгожданного мальчика[288].

За пределами России к рождению Алексея сложилось гораздо более ровное отношение, хотя оно и стало самым обсуждаемым в столетии событием в череде рождений в монарших семьях. Многие испытали истинную радость как за Александру, так и за российского самодержца. «Престиж императрицы теперь превзойдет влияние вдовствующей императрицы. Она стала матерью мальчика!» – язвительно отметил один американский комментатор. Он подчеркивал усугублявшуюся день ото дня сложность положения Александры – внучки королевы Виктории, живущей в «полудикой» азиатской стране, где вследствие оголтелой суеверности не допускалось проявлений какого-либо сострадания к тому, что у несчастной императрицы все время рождались только девочки[289]. Бывший американский посол в России был не единственным, кто высказал мнение о том, что отношение к Александре было настолько плохим вплоть до рождения сына, что «если бы вместо него опять родилась девочка… вероятно, было бы озвучено требование к царю взять в жены другую женщину, которая смогла бы родить наследника»[290].

Некоторые наблюдатели за рубежом выступали против дискриминации по гендерному признаку в отношении четырех дочерей Романовых, осуждая, например, тот факт, что они «заслужили» лишь 101 залп салюта в отличие от 301 залпа, который был дан в честь мальчика. Американский журнал «Брод вьюз» («Широкий взгляд») высказал мнение, что четыре юные дочери царя не менее способны «обеспечить преемственность династии»:

«Если бы нынешний царь вернулся к идее Петра Великого и объявил бы великую княгиню Ольгу наследницей престола вне зависимости от рождения в будущем младших братьев… русский народ мог бы осознать, какое преимущество даст такое решение уже в ближайшие несколько лет. Ибо Ольга, которой уже сейчас исполнилось девять лет, находится в достаточно взрослом для наследницы возрасте, чтобы удержать в руках скипетр, случись так, что царь погибнет от рук нигилистов. В то время как рождение младенца, которого уже, как ни забавно это выглядит, произвели в полковники гусарского полка, может только обеспечить стране прозябание в бедствиях долгого регентства в случае этого весьма вероятного события».[[291]]

В семье Романовых в более широком смысле далеко не все были в восторге от появления этого ребенка. Американский военный атташе Томас Бентли Мотт вспоминал, как был приглашен на обед к великому князю Владимиру, самому старшему дяде Николая, который должен был стать следующим по очередности на престолонаследие после бездетного Михаила, а вслед за ним – и его сыновья Кирилл, Борис и Андрей. 30 июля, после завершения маневров армии, на которых они присутствовали, великий князь Владимир и сопровождавшие его военные атташе, среди которых был и Мотт, прибыли на торжественный обед. Однако, как только они приехали, князю была вручена телеграмма. Он взял ее и немедленно вышел. Его не было около часа, все это время гости оставались в ожидании его возвращения. Когда он вернулся, вспоминает Мотт,

«…мы сидели молча, и так как наш хозяин хранил молчание, то и остальным тоже пришлось молчать. Только смена блюд да быстрые движения высокого казака, который стоял позади стула великого князя и то и дело подавал его превосходительству новую сигарету, в остальное время оставаясь недвижным, нарушали общее безмолвие»[292].

После обеда великий князь снова вышел. Лишь позднее Мотт узнал, что телеграмма, которая произвела такое гнетущее впечатление на князя Владимира и так испортила всем настроение за обедом, была телеграммой о рождении Алексея.

Будь ему известно тогда то, что стало уже ясно Николаю и Александре, великий князь, возможно, не был бы так мрачен. Принято считать, что первые признаки проявились только 8 сентября, спустя шесть недель после рождения, когда у ребенка открылось опасное пупочное кровотечение. Однако оно, по сути дела, началось сразу же, как только была перевязана пуповина, и продолжалось два дня. Лишь тогда докторам удалось остановить его. 1 августа Николай написал Милице подробное письмо от имени Александры, в котором сообщал:

«Слава Богу, день прошел спокойно. После смены повязки с 12 часов дня до 9:30 того вечера не было ни капли крови. Врачи надеются, что так и будет дальше. Коровин останется здесь на ночь. Федоров едет в город и возвращается завтра… Маленькое сокровище удивительно спокоен, и, когда меняют повязку, он или спит, или лежит и улыбается. Его родителям сейчас немного легче на душе. Федоров говорит, что примерный объем кровопотери в течение 48 часов был от 1/8 до 1/9 от общего объема крови»[293].

Кровотечение внушало ужас. Маленький Алексей казался таким крепким и здоровым, настоящий «богатырь», как заметила великая княгиня Ксения, когда впервые увидела его[294]. У Милицы же сомнений не было с самого начала. Имея тогда свободный доступ к Николаю II и Александре Федоровне в любое время, она и великий князь Петр поехали на Нижнюю дачу в день рождения Алексея, чтобы поздравить их с новорожденным. Роман, сын Милицы и князя Петра, позднее вспоминал:

«Когда вечером они вернулись в Знаменку, мой отец вспомнил, что, когда он прощался с Николаем, царь сказал ему, что хотя Алексей и был крупным и здоровым ребенком, врачи были несколько обеспокоены частым появлением пятен крови на его пеленках. Когда моя мать услышала это, она была потрясена. Она стала настаивать на том, чтобы врачей предупредили о случаях гемофилии, которая иногда передавалась по женской линии от английской королевы Виктории, бабушки царицы Александры Федоровны по материнской линии. Мой отец попытался успокоить ее. Он сказал, что, когда они прощались, царь был в превосходном расположении духа. И все же мой отец позвонил во дворец, чтобы спросить царя, что говорят врачи о появлении пятен крови. Когда царь ответил, что они надеются, что кровотечение скоро прекратится, моя мать взяла трубку и спросила, могут ли врачи объяснить причину кровотечения. Когда царь не смог ей дать четкого ответа на этот вопрос, она сказала ему самым спокойным, насколько возможно, голосом: «Прошу вас, спросите их, есть ли какие-нибудь признаки гемофилии», – и добавила, что если это действительно так, то в наше время врачи уже могут предпринять определенные меры против этого заболевания. Царь долго молчал, не вешая трубку, а потом стал расспрашивать мою мать и завершил разговор, тихо повторяя слово, которое поразило его – «гемофилия»[295].

Мария Гернигер позже вспоминала, как Александра послала за ней вскоре после рождения Алексея. Кровотечение, как она сказала Марии, было вызвано тем, что акушерка Гюнст слишком туго перепеленала ребенка. Тугое пеленание было принято в России, но из-за давления плотной перевязи над пупком оттуда пошла кровь, а ребенок «зашелся» в крике от боли. Горько рыдая, Александра взяла Марию за руку: «Если б вы только знали, как горячо я молила Бога, чтобы он защитил моего сына от нашего наследственного проклятия», – сказала она Марии, уже вполне отдавая себе отчет в том, что кошмар гемофилии не обошел их стороной[296]. Двоюродная сестра Николая, Мария Павловна (Мари), не сомневалась, что они с Александрой Федоровной знали почти сразу, что Алексей «несет в себе семя неизлечимой болезни». Они скрывали свои чувства даже от своих ближайших родственников, но с этого момента, как она вспоминала, «характер императрицы сильно изменился, и здоровье ее, как физическое, так и душевное, тоже изменилось»[297].

До конца первого месяца супруги отказывались верить в худшее, в глубине души надеясь, что как только кровотечение остановится, все будет хорошо. Но когда почти шесть недель спустя оно началось снова, подтвердились их самые страшные опасения[298]. Доктор Федоров, которого Николай и Александра любили и которому очень доверяли, был всегда рядом. Он привлек для консультаций лучших врачей Санкт-Петербурга. Но уже тогда было ясно, что врачи мало что могли сделать. Судьба сына Николая и Александры зависела от чуда: только Бог мог его защитить. Но никто в России не должен был знать правду. Опасное для жизни состояние маленького царевича – «надежды России» – останется в строжайшем секрете даже от их ближайших родственников[299]. Ничто не должно поставить под угрозу наследование Алексеем престола, который Николай II и Александра Федоровна были решительно намерены передать своему сыну без каких-либо посягательств на его право престолонаследия с чьей-либо стороны.

Александре Федоровне, императрице России, было только тридцать два года, но уже тогда состояние ее здоровья было критическим после десяти лет беременностей и родов, которые истощили ее физически и морально. И так всегда неустойчивая психика Александры была серьезно подорвана, когда стало известно о состояние здоровья Алексея. Она корила себя за то, что именно она невольно передала гемофилию своему столь любимому и долгожданному сыну[300]. Ранее просто печальный вид императрицы теперь стал необъяснимо трагическим с точки зрения тех, кто не был посвящен в тайну Алексея. Все внимание в семье теперь резко сместилось и сконцентрировалось на том, чтобы защитить Алексея от несчастных случаев и травм – под тщательным контролем домашнего круга. В связи с этим Николай и Александра оставили свои недавно отремонтированные апартаменты в Зимнем дворце и перестали бывать в городе во время бальных сезонов. С этих пор Царское Село и Петергоф стали их убежищем.

Четыре еще очень маленьких, но весьма чувствительных сестры Алексея – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия – еще больше сплотились в ответ на затворничество семьи и в поддержку своей весьма болезненной матери. В конце лета 1904 года мир четырех великих княжон Романовых начал сужаться в тот самый момент, когда им хотелось рваться ему навстречу и освоиться в нем. В то время, конечно, еще никто не знал, что одна из них или же все они, дочери царицы, несущей ген гемофилии, тоже могут передать потомству этот дефектный ген, вызывающий страшное заболевание, эту бомбу замедленного действия, которая уже начала свое разрушительное действие в королевских семьях Европы. Старшая сестра царицы, Ирэна, которая, как и Александра, была носительницей и вышла замуж за своего двоюродного брата, принца Генриха Прусского, уже родила двух сыновей, страдавших гемофилией. Младший из них, четырехгодовалый Генрих, умер «от страшной болезни английской [королевской] семьи», как описала это Ксения, всего за пять месяцев до рождения Алексея. В России эту болезнь назвали «болезнью гессенских» или же «проклятием Кобургов»[301]. Одно можно было сказать точно: в начале 1900-х годов продолжительность жизни ребенка, больного гемофилией, была в среднем не более тринадцати лет[302].

234

Mintslov. «Peterburg», p. 37–8; Hapgood. «Russian Rambles», p. 50.

235

Durland. Указ. соч., p. 135.

236

Написание и порядок имен в полном имени Филиппа отличаются в разных источниках, но его имя записано на его надгробной плите как Низье Антельм Филипп. См.: Robert D. Warth. «Before Rasputin: Piety and the Occult at the Court of NII», Historian XLVII, May 1985, p. 323–326 (p. 327, n. 16). Варт (Warth) является наиболее надежным источником информации о Филиппе; см. также: Spiridovich. «Les Dernières années», vol. 1, p. 80–84.

237

Paléologue. «Ambassador’s Memoirs», p. 185–186.

238

Hall. «Little Mother of Russia», p. 190–191.

239

Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 19.

240

ДН I – с. 588.

241

LP, p. 219; Шеманский А. В., Гейченко С. С., «Последние Романовы в Петергофе: путеводитель по Нижней даче», с. 90.

242

См. дневник Николая за июль: ДН I – с. 605–606, а также с. 629 и 642.

243

Paléologue. «Ambassador’s Diary», p. 188; см. также: Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 25–26.

244

Шеманский А. В., Гейченко С. С., Указ. соч., с. 52.

245

LP, p. 214.

246

ДН I – с. 654.

247

Naryshkin-Kurakin. «Under Three Tsars», p. 171.

248

Правительственный вестник, № 183, от 21 августа 1902 года.

249

Александра перенесла тогда то, что теперь называется молярной беременностью, хорионаденомой. Пузырчатый занос образуется в матке, если нежизнеспособная яйцеклетка, обычно такая, в которую в момент оплодотворения попали сразу два сперматозоида, внедряется в слизистую оболочку матки и начинает разрастаться. Вместо деления обычным способом клетка начинает мутировать и в некоторых случаях может стать раковой, а плацента превращается в кисту. В случае с Александрой ее тело в конечном счете отторгло эту массу клеток, растущих в слизистой ее матки, но само это состояние привело к повышению гормонального уровня, в результате чего появились тошнота и усталость, которые являлись обычными симптомами при всех ее беременностях, укрепляя тем самым ее уверенность в том, что беременность протекает нормально. Российский историк Игорь Зимин вновь обнаружил частный отчет об этом в российском архиве в 2010 году. См.: Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 22–25.

250

Там же, с. 21–22.

251

«The Tsar: A Character Sketch», Fortnightly Review 75, no. 467, 1 March 1904, p. 364.

252

Anglo-Russian VI, no. 5, November 1902, p. 653.

253

Там же, p. 654.

254

Moe. Указ. соч., p. 104, n. 114.

255

Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 27; Fuhrmann. «Rasputin», p. 36.

256

Post-Standard, Syracuse, 21 September 1902; Boston Sunday Globe, 16 November 1902; Post-Standard, Syracuse, 17 November 1902.

257

Pittsburgh Chronicle-Telegraph, цит. по: Kalona News, Iowa, 8 November 1901.

258

Анонимный источник [Casper], «Intimacies of Court and Society», p. 133.

259

The Times, 11 July 1903.

260

Naryshkin-Kurakin. Указ. соч., p. 175.

261

Paléologue. «Ambassador’s Memoirs», p. 190–1; ДН I – с. 740–741. Более полное описание визита в Саров представлено в издании: Rounding. «Alix and Nicky», p. 44–47; Мое. Указ. соч., p. 54–57. Описание судьбы останков Серафима, к которым при советской власти отнеслись по-варварски, представлено в: John and Carol Garrard. «Russian Orthodoxy Resurgent: Faith and Power in the New Russia», Princeton, NJ: Princeton Universit Durland y Press, 2008, ch. 2.

262

Будущие родители герцога Эдинбургского.

263

Eagar. «Six Years», p. 159–60.

264

ДН I – с. 764; Eagar. «Six Years», p. 164–5.

265

Durland. Указ. соч., p. 165–6; Daily Mirror, 29 December 1903; Eagar. «Six Years», p. 169.

266

ДН I – с. 765.

267

Eagar. «Christmas at the Court of the Tsar», p. 30.

268

Там же.

269

LP, p. 240.

270

Durland. Указ. соч., p. 185–186; Eagar. «Six Years», p. 172.

271

Eagar. «Further Glimpses», p. 366; Eagar. «Six Years», p. 177.

272

Об этом сообщалось в издании Brisbane Courier, 1 October 1904.

273

Letter to Boyd Carpenter, 29 December 1902 (СС), ББ Add. 46721 f. 238; Боханов А. Н., Указ. соч., с. 147, со ссылкой на американского автора Джорджа Миллера (George Miller).

274

Almedingen. Указ. соч., p. 68.

275

Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 28–29.

276

«New Czarevitch», Daily Express, 13 August 1904.

277

Buxhoeveden. «Before the Storm», p. 237–238 (Буксгевден С. К., «Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России. Воспоминания фрейлины в трех книгах». Кн. 3: «Перед бурей»).

278

ДН I – с. 817; LP, p. 244.

279

Зимин И. В., «Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых», с. 28.

280

Unitarian Register 83, 1904, p. 901.

281

Более полное описание представлено в статье: «The Cesarevitch», The Times, 25 August 1904.

282

LP, p. 244.

283

Ulla Tillander-Godenhielm. «The Russian Imperial Award System during the Reign of Nicholas II 1894–1917», Journal of the Finnish Antiquarian Society 113, 2005, p. 358.

284

Документы Федченко Марии Васильевны Бахметьевского архива российской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета в Нью-Йорке, США, «Воспоминания о Марии Федоровне Герингер», ff. 27–28.

285

Buxhoeveden. «Before the Storm», p. 240–241 (Буксгевден С. К., «Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России. Воспоминания фрейлины в трех книгах». Кн. 3: «Перед бурей»). Не совсем ясно, присутствовали все четыре сестры на самой церемонии или нет, поскольку воспоминания очевидцев об этом существенно различаются. Ольга и Татьяна, безусловно, участвовали в торжественном шествии в церковь, но, по сообщениям «Таймс», четыре девочки не принимали участия в самой церемонии, лишь наблюдали за ее проведением «из алькова». См.: The Times, 25 August 1904.

286

Иоанн Константинович, письмо из Ливадии своей семье, 9–17 September 1904, Государственный архив Российской Федерации XV, 2007, с. 426.

287

Eagar. «Six Years», p. 223; Buxhoeveden. «Before the Storm», p. 241 (Буксгевден С. К., «Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России. Воспоминания фрейлины в трех книгах». Кн. 3: «Перед бурей»).

288

Durland. Указ. соч., p. 135; Almedingen. Указ. соч., p. 106.

289

«Passing Events», Broad Views, 12 September 1904, p. 266.

290

Howe. «George von Lengerke Meyer», p. 100.

291

«Passing Events», Broad Views, 12 September 1904, p. 266.

292

Thomas Bentley Mott. «Twenty Years as a Military Attaché», London: Oxford University Press, 1937, p. 131.

293

Зимин И. В., «Детский мир. Повседневная жизнь Российского императорского двора», с. 31.

294

LP, p. 245.

295

Roman Romanoff. «Det var et rigt hus… Erindringer af Roman Romanoff prins af rusland, 1896–1919», Copenhagen: Gyldendal, 1991, p. 58–59. Я признательна Карен Рот за перевод этого текста с датского языка.

296

Документы Федченко Марии Васильевны Бахметьевского архива российской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета в Нью-Йорке, США, «Воспоминания о Марии Федоровне Герингер», f. 15.

297

Marie Pavlovna. Указ. соч., p. 61.

298

Зимин И. В., «Царские деньги. Доходы и расходы Дома Романовых», с. 30–31.

299

«The Hope of Russia – The Infant Tsarevich», Illustrated London News, front cover, 31 March 1906.

300

Даже в начале ХХ века знаний о гемофилии как заболевании было недостаточно. Тогда полагали, что оно вызвано слабостью кровеносных сосудов. Не ранее 1930-х годов ученым удалось выяснить, что смертельный изъян кроется в недостаточности образования белков крови, тромбоцитов. Это приводит к невозможности свертывания крови в организме людей, страдающих этим заболеванием.

301

LP, p. 240; Wilton and Telberg. «Last Days of the Romanovs», p. 33.

302

Прогнозируемая продолжительность жизни оставалась такой же вплоть до 1960-х годов, когда появилось первое по-настоящему эффективное лечение – плазма крови с фактором VIII со свойством свертывания белка.