Читать книгу Franziskus von Assisi - Helmut Feld - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VORWORT ZUR NEUAUFLAGE

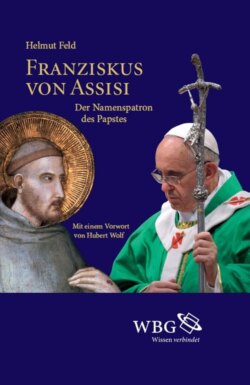

Оглавление„Es ist ein Franz“ – so titelte eine deutsche Tageszeitung nach der überraschenden Wahl von Jorge Mario Bergoglio zum Papst und Nachfolger Benedikts XVI. im Frühjahr 2013. Es ist in der Kirchengeschichte in der Tat das erste Mal, dass der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, Summus Pontifex der universalen Kirche, Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz, Bischof von Rom, Herr des Staats der Vatikanstadt und Diener der Diener Gottes – so die offiziellen Titel des Oberhaupts der katholischen Kirche im „Annuario Pontificio“, dem Staatshandbuch des Vatikans – sich nach Franziskus von Assisi, dem Nationalheiligen Italiens, nennt.

Papst Franziskus selbst hat die Motive seiner Namenswahl verschiedentlich mit der Pflicht der Kirche begründet, sich nachdrücklich auf die Seite der Armen zu stellen. Am 16. März 2013 erklärte der neue Papst, er habe sofort nach seiner Wahl an den heiligen Franziskus gedacht, als ihm der im Konklave neben ihm sitzende Kardinal Hummes ins Ohr geflüstert habe: „Vergiss die Armen nicht!“ Franz von Assisi sei für ihn der Mann der Armut und des Friedens und zugleich ein Bewahrer der Schöpfung Gottes. Er strebe eine „arme Kirche für die Armen“ an, die sich durch materielle Bescheidenheit und mehr Hilfe für bedürftige Menschen auszeichnen müsse. Der Poverello, der Arme aus Assisi, der als Heiliger der mustergültigen Nachfolge des armen Jesus gilt, der keinen Platz hatte, wohin er sein Haupt legen konnte, ist für dieses Programm ohne Frage ein geradezu ideales Vorbild.

Und der Bergoglio-Papst hat in seinem bisherigen Auftreten durchaus gezeigt, dass es ihm ernst ist mit seiner „Option für die Armen“, die freilich nicht vorschnell mit einem befreiungstheologischen Programm verwechselt werden darf. Die Absage an neo-barocken Pomp in Liturgie und Papstzeremoniell, die Bescheidenheit in Auftritt und Kleidung, der Verzicht auf rote Pontifikalschuhe und den Luxus eines eigenen Papstappartements im Apostolischen Palast des Vatikans und das Bescheiden mit eineinhalb Zimmern im vatikanischen Gästehaus von Santa Marta stehen für einen neuen Stil an der Kurie und sind pontifikale Zeichen „franziskanischer“ Bescheidenheit und Einfachheit. Manche Kuriale trauen sich daher kaum mehr, langjährige Privilegien, wie etwa den vatikanischen Dienstwagen für die wahrlich nicht übermäßig langen Strecken innerhalb der Vatikanstadt, in Anspruch zu nehmen.

Es ist ein Franz – aber eben nicht der heilige Franz Xaver, wie man bei einem Papst aus dem Jesuitenorden erwarten würde. Das Vorbild für die Namenswahl, mit der die Päpste grundsätzlich ein Programm verbinden, war vielmehr der heilige Franz von Assisi. Und dieser Franz hat in den letzten Jahrzehnten eine beachtliche Karriere gemacht – innerhalb und vor allem auch außerhalb der katholischen Kirche. Franziskus gilt allgemein als sympathischer Heiliger, auf den sich ganz unterschiedliche Gruppen als Kronzeugen berufen. Müsli-Freaks und Umweltbewegte sehen in ihm den Patron des alternativen Lebens und des Naturschutzes schlechthin, auch Blumenkinder und Aussteiger aller Art glauben sich auf den ehemals reichen Kaufmannssohn Giovanni Bernardone berufen zu können. Hatte er doch nach einem ausschweifenden Leben, das keine „Droge“ seiner Zeit ausgelassen hat, alle feiste Bürgerlichkeit hinter sich gelassen. Für Tierschützer ist er das große Idol, predigte er doch sogar den Vögeln und verwandelte einen bösen Wolf zum Lamm. Sein „Sonnengesang“ schließlich gilt als Hymne der neuen kosmischen Menschen.

In Taizé wurde Franz zum Heiligen der Ökumene, wie nicht zuletzt der Endloshymnus „Laudato si“ zeigt. Dabei wird er gerne zum einfachen Gläubigen und Anti-Intellektuellen stilisiert, dem theologische Spitzfindigkeiten absolut fremd gewesen seien. Franziskus gilt als der Praktiker der Liebe Gottes zu den Menschen. Wer böse Wölfe mag, warum sollte der etwas gegen „häretische“ Lehren haben? In dieser Hinsicht erscheint Franz von Assisi dann als absoluter Gegenentwurf zu den intellektuellen Jesuiten mit ihrem langjährigen Mehrfachstudium. So studierte etwa Papst Franziskus neben Theologie und Philosophie auch noch Chemie. Schon deshalb ist die Wahl des franziskanischen Papstnamens durch ein Mitglied der Gesellschaft Jesu umso beachtlicher. Nicht zuletzt gilt der Poverello aus Assisi aber als Erfinder der Weihnachtskrippe und ihrer Figuren, was ihm nicht selten das Image eines romantischen „Tröst mir mein Gemüthe“-Heiligen eingebracht hat.

Alles in allem: Es ist ein sympathischer, aber harmloser Franz, der heute seinen Platz in den Köpfen der Menschen behauptet. Damit ist in der longue durée die Strategie Gregors IX. und seiner Nachfolger auf dem Stuhl Petri weitgehend aufgegangen. Sie sahen nämlich in Franziskus bei all seiner unbestreitbaren Kirchlichkeit und Papsttreue durchaus auch einen gefährlichen Heiligen, dessen Ideale – entsprechend interpretiert und umgesetzt – eine ganz andere Kirche zum Ziel haben und die Grundfesten der päpstlichen Macht erschüttern könnten. Um das „subversive“ Potential des Poverello zu zähmen, wurde daher unmittelbar nach seinem Tod vom Papst sein Testament für ungültig erklärt, Franziskus selbst zu den Ehren der Altäre erhoben und damit aus den Auseinandersetzungen um eine sachgerechte Interpretation seiner Ideale herausgenommen und dem irdisch-allzuirdischen Streit entrückt.

Es ist ein Franz, aber was für einer! Die Wahl dieses Papstnamens erstmals in über zweitausend Jahren Kirchengeschichte stellt in der Tat eine kleine Revolution dar. Denn in Franziskus steckt ein ungeheures Potential, das einerseits für eine eher harmlose und selbstverständliche Option für die Armen stehen, andererseits aber die Strukturen der katholischen Kirche grundsätzlich infrage stellen kann. Mit Papst Franziskus ist die mittelalterliche Armutsbewegung, die sich gegen die Machtentfaltung und den Prunk der Römischen Kurie im Speziellen und der Institution Kirche insgesamt richtete, in Rom selbst, auf dem Stuhl des Apostelfürsten angekommen.

Franz von Assisi ist in der Tat kein einfacher Heiliger, er passt in keine Schublade. Im Gegenteil: Die „franziskanische Frage“, der Streit um die rechte Auslegung und zeitgemäße Umsetzung der Ideale des Heiligen, ist bis heute ungelöst. Denn schon Franziskus selbst stand in einer kaum auflösbaren Spannung zwischen unbedingter Bindung an den Papst und die römische Kirche und dem Potential seiner Bewegung für eine neue Religion, die entweder die bestehende katholische Kirche durchdringen und reformieren kann oder sich als neue franziskanische Kirche abspalten muss. Wer wissen will, welchen „unvergleichlichen Heiligen“ sich der neue Papst zum Namenspatron gewählt hat und welche „Revolution“ sich dahinter historisch gesehen verbirgt, der sei mit Nachdruck auf Helmut Felds Buch „Franziskus von Assisi“, das die Wissenschaftliche Buchgesellschaft aus Anlass der Papstwahl neu vorlegt, verwiesen.

Dabei ist Helmut Feld bei aller historischen Präzision selbst Partei im franziskanischen Streit. Er bezieht klar Position für eine radikale Nachfolge der Ideale des heiligen Franziskus und gegen alle kirchlichen Verharmlosungen. Das macht sein Werk besonders interessant. Es regt zum Nachdenken, zur Kritik, zur kontroversen Diskussion an und verlangt vom Leser letztlich eine eigene Stellungnahme. Diese wird durch die umfassende Quellenkunde und die Einordnung der Biographie des Franziskus in den politischen, wirtschaftlichen, sozialen, theologischen und nicht zuletzt kirchenhistorischen Kontext erleichtert. Auch das Schicksal der Ideale des Franziskus in den ganz unterschiedlichen franziskanischen Bewegungen – einen Franziskanerorden gibt es ja nicht und Franz selbst wollte überhaupt keinen Orden gründen – wird sehr anschaulich gemacht. Insbesondere das kritische Potential, das in der Person und den Zielen des Poverello verborgen ist, arbeitet Feld in immer neuen Anläufen überzeugend heraus.

Für Helmut Feld hätte aus der von Franziskus initiierten Bewegung nämlich, „unter anderen geschichtlichen Umständen, leicht eine neue, von dem damaligen Christentum verschiedene und über es hinauswachsende Religion entstehen können“. Stattdessen gelang es der Kurie, den franziskanischen Aufbruch zu zähmen, ihm sein kirchenkritisches Potential zu entziehen und die Bewegung des Heiligen, seine mindere Brüder-Gemeinschaft, in einen „ganz normalen Orden“ hineinzukanalisieren. Seine radikale Christusnachfolge, sein Ziel, ein „alter Christus“ werden zu wollen, hätte aus Franziskus leicht nicht nur einen „neuen Christus“, sondern einen „anderen Christus“ im Sinne eines neuen Religionsstifters machen können (alle Zitate S. 1f.)

Felds Formulierungen fallen mitunter recht drastisch aus, so auch wenn er feststellt, das „ursprüngliche franziskanische Ideal“ sei in einem „unerhört dramatischen Ringen domestiziert, verkirchlicht und damit verfremdet und umgebogen“ (S. 4) worden. Oder wenn er Papst Gregor IX., der Franziskus heiligsprach und so „in die unerreichbare Sphäre des Himmlischen entrückt[e]“ und gleichzeitig das „radikale und unverwässerte Armutsgebot“, wie es Franz in seinem Testament als verbindliche Norm für seine Brüder festgehalten hatte, für ungültig erklärte, zum eigentlichen „Totengräber“ des Franziskus erklärt (S. 2). Zugleich sieht Feld die wirklichen Ideale des Franziskus heutzutage am ehesten außerhalb der katholischen Kirche verwirklicht: „Franziskaner im weitesten, aber doch genuin franziskanischen Sinn sind zahlreiche nicht-franziskanische Menschen der Neuzeit, die in offiziellen kirchlichen Verlautbarungen gern mit den Verdikten der Häresie, des Rationalismus und des Unglaubens versehen“ werden (S. 504).

Dass diese Formulierungen nicht ohne Widerspruch geblieben sind, braucht nicht zu verwundern, denn Feld hat sich – wie gesagt – im Streit um die „franziskanische Frage“ eindeutig positioniert. So wurden Felds Ausführungen über das Ideal des Heiligen „und den angeblich verderblichen Einfluss des Papsttums bzw. des Elias von Cortona auf die Entwicklung des Ordens“ als „in großen Teilen anfechtbar“ bezeichnet (Dieter Berg in seiner Rezension in der Historischen Zeitschrift 266, 1998, S. 487f.). Man sah – anders als Feld, aber ebenfalls mit guten Gründen – die Ideale des Heiligen eben doch in einem oder sogar allen der verschiedenen franziskanischen Orden und Gruppierungen innerhalb der katholischen Kirche verwirklicht.

Freilich steht Helmut Feld mit seiner pointiert vorgetragenen Position keineswegs allein. So stellte – um nur ein Beispiel zu nennen – der katholische Tübinger Kirchenhistoriker Karl August Fink in seinem bereits 1981 erschienenen Buch „Papsttum und Kirche im abendländischen Mittelalter“ die Frage, ob sich der Franziskanerorden Mitte des 13. Jahrhunderts „mit seinen Exemtionen, mit dem Generalminister Elias und seinen grandiosen Bauten, mit seinen Prokuratoren, Prozessen, Begräbnisrechten, Legaten, Bettel, Streit mit dem Weltklerus und den Magistern der Universität Paris, mit dem Eindringen in die Hierarchie oder gar mit den aus ihm stammenden Inquisitoren als Schutztruppe der Kirche sich auf den Heiligen als seinen Stifter berufen“ könne. Die Antwort, die Fink gibt, ist sehr eindeutig: Die Ideale des heiligen Franz wurden von der Kirche verraten und sind gescheitert. Resigniert stellte der Kirchenhistoriker fest: Die franziskanische Gemeinschaft ging den Weg jedes charismatischen Aufbruchs in der Kirche. Sie wurde verkirchlicht und klerikalisiert (S. 83f.). Der franziskanische Streit ist also noch lange nicht entschieden.

Helmut Feld rechnet das Franziskanertum zu den großen „Utopien der Menschheit“ (S. 505). Papst Franziskus hat dieser Utopie durch seine Namenswahl einen Ort an der Spitze der katholischen Kirche gegeben. Man darf gespannt sein, wo er sich im Rahmen des Streits um die sachgemäße Rezeption der Ideale des Armen von Assisi positionieren wird, deren mögliche Sprengkraft Helmut Feld durch pointierte Thesen eindrücklich vor Augen geführt hat. Wer Felds Buch gründlich studiert, das die „Wissenschaftliche Buchgesellschaft“ zu einem spannenden Zeitpunkt der Kirchengeschichte neu auflegt, der bekommt mehr als eine Ahnung davon, welch ungeheure Potentiale die Namenswahl des neuen Pontifex historisch gesehen beinhalten könnte – egal ob er Felds Thesen am Schluss zustimmt oder nicht. In der Tat: Es ist ein Franz! Und was für einer!

| Münster, am 4. Oktober 2013 | Hubert Wolf |