Читать книгу Verlorene Ehre Verratene Treue - Herbert Maeger - Страница 9

Zwischen zwei Vaterländern

ОглавлениеMein erster einschneidender Konflikt mit mir selbst entstand, als ich mit knapp sechs Jahren in die belgische Volksschule kam und lesen lernte. In unserem ersten deutschsprachigen Lesebuch stand auf der ersten Seite als Zitat die Frage von Ernst Moritz Arndt: »Was ist des Menschen Vaterland?« und auch seine Antwort: »… dort, wo ihm Gottes Sonne zuerst schien und seine Sterne zuerst leuchteten …«. Darüber machte ich mir Gedanken. War mein Vaterland, wo mir die Sonne zuerst schien, demnach Belgien, das Land, das laut Cäsar und ebenfalls laut Lesebuch bewohnt war »von den Tapfersten aller Gallier«? Oder war mein Vaterland das Land, in dem meine Eltern geboren waren, die deutsch sprachen wie fast alle in den »belgischen Ostkantonen«, das wallonisch-sprachige Malmedy und einige Dörfer seiner Umgebung ausgenommen? War mein Vater, der stolz darauf war, im preußischen 4. Garderegiment in Berlin gedient zu haben, 1915 als junger Reservist bei Arras in Nordfrankreich schwer verwundet wurde und nur knapp überlebte, eigentlich ein Deutscher? Und wieso war er nun ein Belgier und kein Deutscher mehr?

Ich begann zu fragen und bekam von meinen Eltern karge Antworten, aus denen sich das politische Weltbild eines Kindes formte: Deutschland war das große Vaterland, aus dem wir vertrieben waren, Belgien das kleine, in dem wir leben mussten, weil das in einem Ort namens Versailles irgendwelche Leute mangelhaften Wissens oder Gewissens so bestimmt hatten. Sie hatten zwar entschieden, dass in Eupen-Malmedy eine Volksabstimmung stattfinden und die Einwohner selbst ihr Vaterland wählen sollten.

Diese Abstimmung hat im Sinne demokratischer Prinzipien nie stattgefunden. Irgendwann im Jahre 1920 wurde lediglich auf Plakaten verkündet, wer für Deutschland optieren wolle, müsse sich auf dem zuständigen Bürgermeisteramt melden und sich mit seiner Unterschrift in Listen eintragen. Dem war eine massive Einschüchterungskampagne vorangegangen. Nur wenige meldeten sich, die große Mehrheit hatte ganz einfach Angst – und in Deutschland herrschten Hunger und Not. Im engen Familienkreis hieß es, wer der Aufforderung zur Option nachkomme, werde in Handschellen über die Grenze nach Deutschland abgeschoben, sein gesamter Besitz konfisziert. Dies wird zwar von der offiziellen neueren Geschichtsdarstellung bestritten, bezeichnend ist jedoch: Nur 271 von den rund 60 000 Eupen-Malmedyern wagten sich für Deutschland zu entscheiden.*)

Mein Vater liebte sein Heimatdorf Hergenrath sehr und hatte dort von seinen Vorfahren Haus- und Grundbesitz. Beides wollte er wie fast alle anderen nicht verlieren, damit war das Ergebnis der Volksabstimmung, die in Wirklichkeit keine Wahl ließ, klar: Die Eupen-Malmedyer wurden »endgültig« Belgier und ihre Kinder auch. Ende der Zwanzigerjahre gab es eine inoffizielle Abstimmung der prodeutschen »Heimattreuen Front«, von der behauptet wurde, dass sie mit über neunzig Prozent zugunsten Deutschlands ausfiel. 1920 stimmte der eine oder andere auch mit den Füßen ab, verließ seine Heimat, ging nach Deutschland und baute sich »drüben« eine neue Existenz auf.

In der Praxis der neuen Verhältnisse stellte sich heraus, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war, Belgier zu sein. Mein Vater, der wegen seiner Kriegsverwundung das Bäckerhandwerk im väterlichen Geschäft nicht mehr ausüben konnte und 1917 Bahnbeamter geworden war, wurde als Reichsbahn-Assistent von den Belgischen Staatsbahnen übernommen und bald, weil er sich in kurzer Zeit gute Kenntnisse im Französischen angeeignet hatte, Vorsteher des kleinen Bahnhofs Astenet; er trug eine schöne rote Mütze wie ein französischer General und war eine Respektsperson; schon in jungen Jahren wurde er Mitglied des Gemeinderats unserer Gemeinde Walhorn.

Überhaupt bemühten sich die Belgier, ihre Neubürger die dubiose Volksabstimmung vergessen zu machen, sie gaben ihnen – auch rückwirkend – alle Rechte: Mein Vater erhielt eine Kriegsrente, so als ob er für Belgien sein Blut vergossen hätte, und sogar einen belgischen Frontkämpferorden; er amüsierte sich ein bisschen darüber, hob ihn aber sorgfältig in der Schachtel auf, in der auch sein deutsches Eisernes Kreuz und sein Verwundetenabzeichen lagen.

Meine Heimat war stockkatholisch; die höchste Ehre, die einer Familie zuteil werden konnte, war, einen Priester in der Familie zu haben. Da mein Vater als ältester von drei Söhnen die elterliche Bäckerei übernehmen sollte, richtete sich dieser Ehrgeiz auf seinen Bruder Lambert, der als Theologiestudent 1916 in der Schlacht von Arras fiel. Sein Grab befindet sich in einem wunderschönen, gepflegten Soldatenfriedhof in Bapaume, einem kleinen Dorf im Tal der Somme. Er war im Priesterseminar Kommilitone meines Onkels Josef mütterlicherseits, damals als angehender Theologe ebenfalls der ganze Stolz seiner Familie. Von ihm wird noch die Rede sein; durch die Beziehung der beiden lernten sich meine Eltern kennen.

Neben der feierlichen Zelebration der ersten Messe eines jungen Priesters in seiner Heimatgemeinde – einer Primiz – war die jährliche Erstkommunion der Kinder das wichtigste Ereignis im Leben einer Gemeinde, das in den Familien der Bedeutung entsprechend gefeiert wurde. Dazu gehörte nach dem Besuch des Hochamts in der Pfarrkirche für alle Geladenen ein großes Festessen, das sich in einen ausgedehnten Nachmittagskaffee mit herrlichen Reis- und Obstfladen – rundes flaches, dick belegtes Hefeteig-Gebäck, wie man es von Breughels Gemälden kennt – fortsetzte und in das anschließende Abendessen, meist Kartoffelsalat mit Frankfurter Würstchen, überging. Am schönsten war es, wenn, wie bei meinem Hergenrather Onkel Martin und seiner von Herzen liebenswerten Frau Malchen, fünf Kinder im Haus waren, für die nacheinander die Feste ausgerichtet wurden.

Als ich zu diesem Alter heranwuchs, wurde ich in eine bedeutende Neuerung der kirchlichen Regel einbezogen. Vorher war üblich, die Erstkommunion verbunden mit der Firmung bei Erreichen des 14. Lebensjahres abzuhalten. Ich gehörte zu den Ersten, die bereits mit neun Jahren an dem kirchlichen Ritual teilnehmen durften. Es war für mich eher anstrengend als erhebend; eine Menge Verwandte hatten sich eingefunden, denen ich im blauen Kadettenanzug mit langer Hose präsentiert wurde; zum Nachtisch gab es köstliches Eis, von dem ich zu meinem großen Bedauern aber nichts abbekam, weil nach dem Hauptgang die Zeit so fortgeschritten war, dass ich mich ohne Aufschub zur festlichen Nachmittagsvesper in die Pfarrkirche begeben musste.

Meine Großmutter schenkte mir bei dieser Gelegenheit eine für ein Kind total unangebrachte vergoldete Sprungdeckeluhr. Sie war eine fromme und fröhliche Frau, obwohl sie bereits als Vierzigjährige Witwe geworden war und mit einer bescheidenen Rente fünf Kinder durchbringen musste. Ihr Gedächtnis war phänomenal, mit 70 Jahren noch konnte sie eine halbe Stunde lang ohne Pause frei aus den Liebesbriefen ihres Mannes zitieren. Einige ihrer Aussprüche flechte ich gelegentlich heute noch in meinen Text ein, wenn ich eine offizielle Ansprache halten muss.

Ihre liebste Lebensregel teilte sie gerne in Aachener Platt mit: »Wä gett, wat hä hatt, es wäet, datt hä leeft, en mot ästimeert wäede! (Wer gibt, was er hat, ist wert, dass er lebt, und muss respektiert werden!)«. Eine andere trug sie nur auf Hochdeutsch vor: »Eine Mark ausgeben oder sparen, macht den Unterschied von zwei Mark!« Ich verwende sie gerne, wenn ich meine Worte an Politiker und Ökonomen richte.

Meine kirchlichen Verpflichtungen nahmen schon in meiner frühesten Jugend einen beträchtlichen Raum ein. Mein Vater war in seiner Knabenzeit Messdiener gewesen und machte es sich zur Aufgabe, mir das Messlatein beizubringen, bevor ich noch lesen und schreiben konnte. Als das Schwierigste galt dabei das Opfergebet »Suscipiat«, das ich aber bereits als Fünfjähriger mit den übrigen Obligatorien brav – und ohne ein Wort zu verstehen – aufsagen konnte. Damit weckte ich den Ehrgeiz meiner Mutter, die mich prompt als Novizen für den Messdienst im Asteneter Ursulinenkloster anmeldete. Dort gab es ein ausgezeichnetes Internat für angehende Damen mit Nonnen als Lehrerinnen, aber außer einem Hausmeister und Knechten der Klostermeierei keine Männer. Die Gottesdienste hielt ein pensionierter Pfarrer ab, der im Altersstift des Klosters wohnte. Die Einwohner von Astenet, eines kleineren Teilorts der Gemeinde Walhorn, hatten durch eine namhafte Spende zum Bau der Klosterkapelle beigetragen und sich damit das Recht zur Teilnahme an allen Gottesdiensten erworben. Damit ersparten sie sich zwei Kilometer Fußweg zur Pfarrkirche in Walhorn, der dortige Pfarrer sah die lokale Abspaltung allerdings nicht besonders gerne.

Durch die Initiative meiner Mutter avancierte ich also bereits im Vorschulalter zum Messdiener, es gab jedoch zu dieser Zeit zwei oder drei Mit-Ministranten, die einige Jahre älter waren. Ich musste fürs Erste nur einige Male in der Woche pünktlich meinen Dienst antreten; mit der Zeit wurde ich aber mehr und mehr in die Pflicht genommen. Besonders als ich in die Schule kam – ich war noch nicht ganz sechs – wurde mein Einsatz Zeit raubend. Zum Messdienst in der Klosterkapelle hatte ich einen Weg von fast einem Kilometer, die Messe dauerte eine halbe Stunde, begann um halb sieben und war um sieben zu Ende. Die Schulstunden dauerten von acht bis zwölf und von zwei bis vier, der Schulweg musste zweimal am Tag, vormittags und nachmittags, mit je fast zwei Kilometern, also täglich acht Kilometer, absolviert werden. Das alles galt auch für die kalte Jahreszeit mit den Regenmonaten der Voreifel, Schnee und Eis.

Vor allem in den Ferien wurde das Ganze für mich zunehmend unerfreulich, wenn Geistliche im Kloster zu einem Erholungsaufenthalt weilten. Sie mussten täglich ihre Messe lesen und brauchten den damals unverzichtbaren Ministranten. Wenn nur zwei Gäste dieser Art anwesend waren, bedeutete das täglich drei Messen, sonntags drei frühe und die reguläre für die Dorfbewohner um neun. Die anderen Messdiener warfen nach und nach das Handtuch, um so stärker war ich in Anspruch genommen; zum morgendlichen Ausschlafen kam ich auch in den Ferien nur noch ein- oder zweimal in der Woche.

Die psychische und physische Überforderung, der ich in so jungen Jahren ausgesetzt war, bewirkte in mir die erste Rebellion meines Lebens. Als ich schließlich eine Woche lang alleine den Messdienst bis zu drei Mal am Tage abgeleistet hatte, trat ich in den Streik. Meine Mutter war eher verblüfft als erbost, akzeptierte aber meine Verweigerung, wohl auch, weil mein Wechsel ins Gymnasium mit der täglichen Fahrt zum zehn Kilometer entfernten Eupen anstand.

Ich bin mir bewusst, dass ich der Religion meiner Kinderjahre viel verdanke, ich fühle mich ihr heute noch stark verbunden. Meine inzwischen den Lebenserfahrungen angepasste Ethik ist einfach: Wir sind Teil eines für uns unbegreiflichen Schöpfungszwecks, Gott hat uns als erkenntnisfähige Individuen geschaffen, damit wir mit Respekt vor seinem Schöpfungswillen handeln; jeder unserer Mitmenschen ist ein elementarer Teil der Schöpfung; wer einem von ihnen ein Leid zufügt, beleidigt den Schöpfer und begeht damit eine schwere Sünde. Einen Verstoß gegen die Gebote der Kirche sehe ich vergleichsweise als Lappalie an. Ich glaube, dass jedes Gebet jeder Religion und in jeder Sprache die Gottheit erreicht, auch die drei Ave Maria, die ich seit meiner frühen Kindheit bis heute jeden Abend spreche. In Not und Leid – besonders in den Kriegsjahren – ist mir daraus viel Hilfe zuteil geworden, für die ich dankbar bin.

Die Amtskirche sehe ich als unverzichtbar an, sie ist der Rahmen für die Maximen des menschlichen Handelns. Aufgrund persönlicher Erlebnisse hatte ich zu ihr eine Distanz gewonnen, die ich lange Zeit nicht überwinden konnte. Hierzu gehörte außer – relativ harmlosen – pädophilen Kontaktversuchen durch Priester, denen ich als Kind ausgesetzt war, die brutale, ganz und gar ungerechtfertigte und mit körperlicher Bedrohung verbundene Anschuldigung durch einen geistlichen Lehrer in der Untertertia, der mich bezichtigte, eine obszöne Zeichnung angefertigt zu haben; ich wusste nicht einmal, worum es sich handelte. Sie befand sich als sehr primitiv dargestellter weiblicher Torso, den ich als Bild einer Eule angesehen hatte, in einem französischen Lesebuch, das ich gebraucht von einem älteren Mitschüler erworben hatte. Die Angelegenheit wurde untersucht und zu meinen Gunsten geregelt; aber es war für mich sehr schwer, mich innerlich mit den Folgen der schmutzigen Fantasie des Lehrers auseinander zusetzen.

Damit mir nicht Beifall von der falschen Seite zuteil wird, muss ich betonen, dass die Mehrzahl der Geistlichen, denen ich in meiner Kindheit und Jugend, insbesondere in meiner Schulzeit und in meinem späteren Leben begegnet bin, Persönlichkeiten von hohem Rang waren, an die ich mich mit Hochachtung und Verehrung erinnere.

Leider hat später ein anderes Erlebnis in mir große Betroffenheit ausgelöst: Ich hätte gerne das im Krieg 1944 begonnene Medizinstudium fortgesetzt. In Rheydt, wo ich mich nach der Entlassung aus russischer Gefangenschaft aufhielt, hatte meine Tante Ottilie mir mit ihren Beziehungen übergangsweise eine Stelle als vorklinischer Praktikant im Städtischen Krankenhaus besorgt. Mein Onkel Otto, der Schulrektor in Frechen und wie alle in der Familie sehr kirchenverbunden war, wollte das seine dazu tun und fuhr mit mir nach Bonn zum dortigen katholischen Studentenpfarrer, um mir mit dessen Hilfe einen Studienplatz zu verschaffen. Der trotz der bitteren Notzeit gut genährte Kirchenmann stellte Fragen, hörte mich an und erklärte dann kurz und bündig: »Für Verbrecher haben wir keine Studienplätze!«

Mein Onkel Otto versuchte sich einzuschalten mit der Bemerkung: »Aber er war doch in einer Straf-Division!«

Ich war jedoch nicht bereit, das Gespräch fortzusetzen, stand auf und verabschiedete mich mit den Worten: »Ähnliche Beispiele von Menschenverachtung habe ich schon bei der Waffen-SS erlebt!« Dann ging ich und schlug die Tür hinter mir zu.

Aber das geschah Jahre später. Noch lebten wir in unserem »Neubelgien« im Windschatten der Ereignisse, die sich bald über Europa zur Katastrophe des Jahrhunderts entwickeln sollten. Den so genannten »Neubelgiern« ging es materiell wahrhaft gut, deutlich besser als den »Reichsdeutschen«, die zwar ein größeres Vaterland, aber schlechtere Butter, weniger Schokolade und auch sonst alles etwas dürftiger hatten, besonders in den Jahren der Inflation und der darauf folgenden Zeit der Reparationen und der Besatzung im deutschen Rheinland. Unsere Verwandten jenseits der Grenze freuten sich jedenfalls immer, wenn sie bei uns zu einer guten Mahlzeit eingeladen waren. Bestimmte Lebensmittel, so »Calba«-Schokolade, Eier, die von mit Mais gefütterten Hühnern stammten und einen kräftig goldfarbenen Dotter hatten, und vor allem die preisgekrönte Walhorner Butter waren besonders begehrt. Margarine kam bei uns nicht auf den Tisch, erst recht nicht, als der »Reichsmarschall« Hermann Göring die Parole »Kanonen statt Butter« als verbindlich für die gesamte deutsche Nation verkündet hatte.

Manches am neuen Deutschland kam uns schon recht merkwürdig vor. So erinnere ich mich an einen Besuch bei meinem Onkel Joseph und meiner Tante Laura, einer Schwester meines Vaters, und den fünf Kindern des Paares. Onkel Joseph, Hauptlehrer in Zweifall bei Stolberg, war wie mein Vater in Hergenrath geboren, im Ersten Weltkrieg hochdekorierter Leutnant im 1. Garderegiment gewesen und hatte sich ohne langes Überlegen für Deutschland entschieden. Er hatte es als tief gläubiger Katholik, eifriger Kirchgänger und Organist mit den neuen politischen Machthabern nicht leicht, wurde jedoch von seiner Gemeinde in jeder Beziehung tatkräftig unterstützt.

Eines Sonntags waren wir in Zweifall zum Essen eingeladen, es gab eine einfache bürgerliche Mahlzeit. Während wir noch bei einem Pudding zum Nachtisch saßen, klopfte es plötzlich an der Tür und zwei braun uniformierte Männer betraten das Zimmer. Sie rasselten mit einer Sammelbüchse, in die Tante Laura behände ein paar Münzen steckte. Einer der Besucher blickte stirnrunzelnd auf die Mittagstafel, und mein Onkel Josef beeilte sich zu sagen: »Wir haben Verwandte zu Besuch aus Belgien und wollten auf sie nicht den Eindruck machen, dass wir mit dem Essen knapp sind.« Das schien den beiden einzuleuchten; als sie sich verabschiedet hatten, erklärte mein Onkel uns die Situation: Es war der erste Sonntag im Monat, ein Tag, an dem alle pflichtbewussten Bürger angehalten waren, nur ein Eintopfgericht auf den Tisch zu bringen und die daraus gewonnene Ersparnis dem Winterhilfswerk zu opfern. Nachtisch war schon ein, wenn auch gelinder, Verstoß gegen das Prinzip der Volksgemeinschaft. Keiner »sollte hungern und frieren«, das bedeutete in der Konsequenz eines totalen nationalen Sozialismus: »Und keiner soll besser essen!«

Meine »reichsdeutschen« Vettern ließen allerdings keinen Zweifel daran, dass ein Belgier in der Entwicklung der Menschheit eine niedere Rangstufe einnahm. Was sollte man schließlich von einem Land halten, das, irgendwo zwischen Holland und Frankreich eingezwängt, gerade von der Eifel bis zum Ärmelkanal reichte und im Übrigen ein Zufallsprodukt des Wiener Kongresses war. Der Vergleich mit einem »Reich«, das sich zumindest imaginär von der Maas bis an die Memel und von der Etsch bis an den Belt erstreckte, wäre geradezu anmaßend gewesen.

Schon die belgische Gymnasiasten-Mütze, die ich trug und die etwa wie eine Baskenmütze mit einem Schirm aussah, konnte sich mit einer deutschen nicht messen, deren Form sozusagen »prädestinatorisch« einer Offiziersmütze ähnelte.

Wer in meinem Heimatdorf Walhorn-Astenet auf Reputation hielt, schickte seinen Sohn in das knapp acht Kilometer entfernte deutsche Aachen auf das Kaiser-Karls-Gymnasium. Ich hatte meine Eltern im Verdacht, dass sie mich nach vier Volksschuljahren nur deshalb im Eupener Collège Patronné anmeldeten, weil dort das Schulgeld erheblich niedriger als in Deutschland war.

Erst später ist mir klar geworden, dass das dem Bischof von Lüttich unterstellte Collège eine ausgezeichnete Schule war, besonders in der Erziehung zu logischem Denken und Kreativität. In den oberen Klassen war die Unterrichtssprache Französisch, die Lehrer waren Jesuiten, denen ich viel verdanke; als ich nach dem deutschen Einmarsch von 1940 bis zum Abitur 1941 die deutsche Oberschule besuchte, wurde mir bald klar, dass ihre Nachfolger aus dem Reich ihnen nicht das Wasser reichen konnten. Im Collège wurden in den Klassen bis zur Untersekunda für die Fächer Latein, Griechisch, Geschichte und Erdkunde Lehrbücher aus Deutschland benutzt.

Mein Lieblingsfach war Geschichte; die vierbändige »Welters Weltgeschichte«, herausgegeben von der Universitätsbuchhandlung Franz Coppenrath in Münster, kannte ich mehr oder weniger auswendig. Aber es war in erster Linie auch in der Tendenz ein deutsches Geschichtswerk, und das brachte mich in Konflikte, die sich auch auf mein Verhältnis zu Lehrern übertrugen, die sich nach meinem Empfinden politisch nicht neutral verhielten, was objektiv betrachtet ganz natürlich war. Ich fühlte mich zunehmend als Deutscher und »Zwangsbelgier« und entdeckte mehr und mehr Widersprüche zwischen dem, was in meiner Heimat täglich geschah, und der politischen und historischen Gerechtigkeit, wie ich sie verstand. Dass Diskrepanzen dieser Art zur Normalität aller politischen Verhältnisse gehören, entzog sich dem Intellekt eines jungen Menschen, der in den absolut verbindlichen Idealen der klassischen Antike erzogen wurde.

In den dreißiger Jahren entwickelte sich zusätzlich der scharfe Gegensatz zwischen dem katholischen Klerus und dem inzwischen in Deutschland zur Staatsmacht gewordenen Nationalsozialismus, der zwangsläufig auch zu einer nationalen Polarisierung führte.

Die Loyalität meiner Schule in Eupen und einzelnen belgischen Lehrern gegenüber, die ich besonders schätzte, blieb zwar ausgeprägt, immer deutlicher aber bildete sich ein Gefühl heraus »anders« zu sein. Die über Jahrhunderte gewachsene scharfe Trennung zwischen den Deutschen meiner Heimat und den »Welschen«, den wallonischen Nachbarn im Westen, trug dazu bei. Zwischen dem ehemaligen deutschen Grenzort Herbesthal und dem »altbelgischen« Welkenrath (Welschenrath) gab es zur Trennung nur eine Straße; auf der einen Seite wurde nur deutsch gesprochen, auf der anderen nur französisch und ein mit wallonischen Wörtern stark durchsetztes »Plattdütsch«. Wir hatten auch Mitschüler aus diesem Bereich, zu denen ich jedoch nie das volle Verhältnis der Gleichartigkeit gewann. So entstand eine Zwiespältigkeit meiner Empfindungen, die bei einem zur Kompromisslosigkeit neigenden jungen Menschen früher oder später zu einer Entscheidung drängen musste.

Da ich bis zum deutschen Einmarsch jedoch noch zu jung war, um zur belgischen Armee einberufen zu werden, blieb mir zum Glück die harte Konsequenz einer problematischen inneren Auseinandersetzung erspart.

Meine Eltern waren ihrem Deutschtum zwar verhaftet, in ihrer starken klerikalen Prägung jedoch entschiedene Gegner des nationalsozialistischen Regimes. Von meinem Vater hörte ich oft den Satz: »Hitler bedeutet Krieg«. Als er 1939 Recht behielt, gab ich die Schuld nicht Deutschland, sondern England, das – nicht nur nach meinem Verständnis – Polen in seiner aggressiven Haltung bestärkt hatte, die im August 1939 zu Morden an Deutschen in Bromberg und anderen polnischen Städten führte. Dass Deutschland durch seine fordernden Drohungen, die bei gigantomanen Massenaufmärschen bejubelt wurden, die unheilvolle Eskalation wesentlich vorbereitet hatte, soll nicht abgestritten werden.

Hitler befahl den Einmarsch in Polen; England und Frankreich erklärten Deutschland den Krieg: Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Ich empfand nicht die geringste Begeisterung für das Geschehen, wohl aber ein wachsendes Gefühl der Beklemmung und der Sorge vor der Zukunft. Ich war siebzehn Jahre alt, also in einem renitenten Alter, und vertrat meine Meinung. Mit meinen Eltern gab es Auseinandersetzungen, im Gegensatz zu mir – ich nahm Rücksicht auf die Stellung meines Vaters – äußerten sie auch in Gesprächen mit Bekannten und Nachbarn deutlich ihre Auffassungen. Mein Vater war dabei zurückhaltend, meine Mutter nahm jedoch ihrem Temperament entsprechend kein Blatt vor den Mund, was sich später als folgenschwer erweisen sollte.

In dieser spannungsgeladenen Zeit hatte ich ein seltsames, tief empfundenes parapsychisches Erlebnis: Anfang April 1940 hatte ich, als ich wie so oft mit meinem Fahrrad von Walhorn nach Astenet fuhr, eine merkwürdige Erscheinung. Über mir am blauen Himmel sah ich plötzlich eine einzige Wolke; sie hatte die unverwechselbare Form eines deutlich konturierten riesigen Schwertes, das mit seiner Spitze nach Westen gerichtet war. Ich war erschrocken, betrachtete die seltsame Wolkenbildung und fuhr dann so schnell ich konnte die wenigen hundert Meter nach Hause, um meine »Agfa Billy« zu holen, die mir meine Tante Ottilie als Neunjährigem zur Erstkommunion geschenkt hatte. Als ich an den Ort der Erscheinung zurückkehrte, war jedoch nichts mehr zu sehen.

Am 10. Mai 1940 weckte mich frühmorgens das Dröhnen der deutschen Bomber, die den Angriff auf Belgien eröffneten. Kurz darauf wurde von der belgischen Armee durch Fernzündung der wenige Kilometer entfernte Eisenbahnviadukt, die »Hammerbrücke«, bei Hergenrath gesprengt; er war 1840 in Form eines römischen Aquäduktes erbaut worden, 40 Meter hoch und 250 Meter lang. Einige Soldaten der belgischen Bewachungsmannschaft wurden unter den Trümmern begraben, acht Überlebende kamen entlang der Bahnlinie in Astenet an, schweißgebadet und völlig verstört. Ich sprach sie auf Französisch an und versuchte sie zu beruhigen. Plötzlich tauchten auf einem Krad mit Beiwagen die ersten deutschen Soldaten auf, die Belgier gingen im Straßengraben in Anschlag. Ich beschwor sie, nicht zu schießen, auf der Straße waren im Schussfeld Frauen und Kinder. Sekunden später waren die Deutschen wieder verschwunden und gemeinsam mit einer Nachbarin überredete ich die belgischen Soldaten, sich in den Hof des nächsten Hauses zu begeben, dort erhielten sie Kaffee und belegte Brote. Bald kam eine deutsche Einheit in Marschformation; ich dolmetschte, die Belgier lieferten ihre Waffen ab und wurden in Richtung Osten geschickt. Sie werden vermutlich bald wieder zu Hause gewesen sein, denn die deutsche Wehrmacht entließ schon im Juni/Juli die belgischen Kriegsgefangenen des Westfeldzugs.

Einer Eingebung folgend hängte ich meinen Fotoapparat um, fuhr mit dem Fahrrad zur Hammerbrücke und kam gerade rechtzeitig genug, um aus dem Tal und von der Brückenrampe Fotos von dem zerstörten Bauwerk zu schießen, auf dem über die gesamte Länge sich die Schienen wie unversehrt über den Abgrund spannten; kurze Zeit später stürzten sie mit Donnergetöse in die Tiefe. Das Foto brachte mir meine ersten Honorare als angehender Reporter; es wurde als Postkarte aufgelegt und 1941 von der Bundesbahndirektion Köln für eine Brückenausstellung erworben, von dem Erlös konnte ich mir eine neue Kamera kaufen, die mich fast durch den ganzen Krieg begleitet hat.

Über Nacht war alles anders geworden. Nun waren wir Deutsche, und ich empfand zunächst tatsächlich ein Gefühl der Befreiung aus dem Zwiespalt, in den ich als Kind zweier Vaterländer verstrickt gewesen war. Bald jedoch schon wurde mir bewusst, wie sehr ich der lateinischen Welt meiner Erziehung verhaftet blieb. Germanien und Rom waren und sind Gegensätze, das eine immer Aufbruch und Emotion, das andere Tradition und Ratio. Wer in der Grenzzone der Kulturkreise groß geworden ist, weiß, dass beide ihre großartigen und ihre negativen Eigenschaften haben; der immer wieder unternommene Versuch, die Idealvorstellungen beider Seiten zu verbinden, bleibt vergeblich, und die Erfahrungen machen auf die Dauer kritisch und einsam.

Die Schule ging zunächst weiter wie vordem. Einige Lehrer waren nicht mehr da, darunter unser beliebter und auch von mir verehrter »Klassen-Prof« der Unterprima, Professor Bernard. Der Unterricht wurde mehr schlecht als recht fortgesetzt; ich war auch sehr in Anspruch genommen durch das Geschehen um uns herum. Feldgraue Kolonnen marschierten, es gab Einquartierung, im Tunnel bei Hergenrath stand ein riesiges Eisenbahngeschütz, das aus seiner Deckung in regelmäßigen Zeitabschnitten herausgefahren wurde und dröhnende Schüsse auf die starken belgischen Forts bei Lüttich abgab.

Ich war ständig mit dem Fahrrad unterwegs, um nichts zu versäumen, war als Erster bei einem schwer verwundeten und notgelandeten deutschen Jägerpiloten und verbrachte viel Zeit bei den Soldaten einer Stellung der schweren Flak an der Eisenbahnstrecke. Dabei machte ich ungehindert Fotos und verdiente mir meine ersten Zeitungshonorare. Neben der gesprengten Hergenrather Eisenbahnbrücke waren die ersten Motive deutsche Soldaten bei einer Marschpause und ein abgeschossenes belgisches Jagdflugzeug.

Im Juli kamen die großen Ferien und für das Collège Patronné das vorläufige Ende. Das neue Schuljahr begannen wir in der »Oberschule für Knaben«, für uns Oberklässler allerdings auslaufend mit dem humanistischen Gymnasial-Lehrprogramm. Um uns die Rückständigkeit des belgischen Schulsystems zu beweisen, servierte man uns – die wir bis dahin Mathematik nur als philosophisch-logische Denkschulung kannten – technisch angewandte Mathematik, so zum Beispiel die grafische Darstellung der Phasenverschiebung eines Drehstrommotors. Damit wurde ich ganz gut fertig, besser als mit dem Klima an der deutschen Schule, das man als »vormilitärisch« bezeichnen könnte. Anders als in Belgien, wo ein klares Punktsystem nachweislich die Leistungen der Schüler bewertete, hing bei der deutschen Schule alles von der subjektiven Einschätzung der Lehrer ab. Ich war nie ein Opportunist: Das Zeugnis zu meinem Abitur im Frühsommer 1941 fiel entsprechend unausgewogen aus. Das belgische Gymnasium hatte mir alles in allem besser gefallen.

Schon kurze Zeit nach dem deutschen Einmarsch wurden die deutschen Behörden eingerichtet, bereits im Juni wurden wir durch »Führererlass« Deutsche, genauer gesagt »deutschen Staatsbürgern gleichgestellt«. Das war eine Einbürgerung zweiter Klasse, »Reichsbürger« waren wir noch nicht. Die »Heimattreue Front«, die schon früher illegal tätig gewesen war, bildete die Kader für die nationalsozialistischen Organisationen, die Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend wurde obligatorisch. Ich machte den Dienst gerne, eignete mir aus Organisationsbüchern bald das theoretische Wissen an und wurde nach wenigen Monaten in Walhorn HJ-Kameradschaftsführer. Das Dienstprogramm war nicht viel anders als bei den Pfadfindern, denen ich in Belgien angehört hatte; das Schwergewicht lag bei sportlicher Ertüchtigung.

Im Herbst 1940 wurde bei uns Oberprimanern in der Schule für die Marinearzt-Laufbahn geworben, Voraussetzung war die Freiwilligen-Meldung für den Kriegsdienst. Ich hätte die Gelegenheit, die ich als Chance ansah, gerne wahrgenommen, aber mein Vater verweigerte seine Unterschrift, die ich als Minderjähriger benötigte. Kurz darauf, Ende 1940, wurde ich in Eupen zur Musterung befohlen und für ein Artillerieregiment in Düsseldorf vorgemerkt. Dies hat nach dem Krieg eine Rolle gespielt, als ein belgisches Militärgericht mir anlastete, freiwillig als Angehöriger der Waffen-SS gegen die Sowjetunion gekämpft und damit sozusagen vorsätzlich die Waffen gegen Belgien getragen zu haben.

In dem Kampf um ihre »politische Rehabilitation« bemühten sich meine Eltern, den Vorwurf zu mildern, und fanden Unterstützung. Drei meiner langjährigen Klassenkameraden bescheinigten meinem Vater, dass ich zusammen mit ihnen und anderen Angehörigen des Jahrgangs 1922 in Eupen zur Zwangsmusterung befohlen worden war. Einer von ihnen, mit dem mich, seit wir uns in den siebziger Jahren wieder gefunden haben, enge Freundschaft verbindet, schloss sein Entlastungsschreiben mit den einfühlsamen Worten: »… ich will Ihnen von Herzen wünschen, dass Sie Herbert wieder sehen oder doch bald eine Nachricht von ihm erhalten«. Das war 1947, als meine Eltern seit mehr als zwei Jahren Verbindung mit mir hatten; aus wohl berechtigter Sorge hielten sie dies so weit wie möglich geheim.

Für meinen Vater gab es nach dem deutschen Einmarsch in Eupen-Malmedy 1940 eine Zeit der Unsicherheit. Er war 1920 vom deutschen in das belgische Beamtenverhältnis übergewechselt, hatte in Belgien dem Gemeinderat angehört und stand – das war bekannt – dem nationalsozialistischen Regime zumindest sehr reserviert gegenüber. Über Nacht wurde er zunächst problemlos wieder Reichsbahnbeamter in seiner bisherigen Position. Im Sommer 1941 wurde er nach Gemmenich versetzt, er wurde zwar dort auch Bahnhofsvorsteher, als eine Beförderung konnte man es kaum ansehen, denn der Ort hatte auch vor 1920 nicht zu Deutschland gehört, er war also ohne Grundlage annektiert worden; die Einwohnerschaft verhielt sich gegenüber den »Prüße«, zu denen außer uns zwei Lehrer und zwei Polizeibeamte gehörten, ausgesprochen eisig.

Mein Vater weigerte sich strikt, irgendeiner nationalsozialistischen Organisation beizutreten, nicht einmal zur Mitgliedschaft in der NSV (NS-Volkswohl fahrt) fand er sich bereit. Trotzdem wurde er, als Belgien von Eupen-Malmedy wieder Besitz ergriff, inhaftiert und musste einige Monate in einem Lütticher Gefängnis verbringen; ein Schicksal, das viele Eupen-Malmedyer mit ihm geteilt haben. Dabei musste der eine oder andere auch Schlimmeres erdulden: Meinem Vetter Lambert, der zur Deutschen Wehrmacht eingezogen worden war, wurde so zugesetzt, dass er ein Gelübde leistete, er wolle einem Missionsorden beitreten, wenn er heil nach Hause komme. Er war später 20 Jahre lang als Franziskanerbruder in Formosa. Es soll jedoch erwähnt werden, dass solche Erlebnisse Ausnahmen waren; niedrige Instinkte Einzelner, die es immer und überall gibt, finden in Ausnahmezuständen, wie es Kriege und Nachkriegszeiten sind, immer eine Gelegenheit, sich auszutoben.

Bedenklicheres als gegen meinen Vater lag nach dem deutschen Einmarsch in meine Heimat gegen meine Mutter vor. Eines Tages im März 1941 bestellte mich der NSDAP-Ortsgruppenleiter zu sich und eröffnete mir Folgendes: Mit meiner »politischen Haltung« sei man durchaus zufrieden, mein Vater und seine Beamtenstellung stünden jedoch in der Diskussion. Besonders »belastend« sei eine Äußerung meiner Mutter; diese habe am ersten Septembersonntag 1939, also unmittelbar nach Kriegsbeginn, in einem Gespräch mit drei anderen Frauen nach dem sonntäglichen Kirchgang den durch Zeugen schriftlich belegten Ausspruch getan: »Dieser Hitler ist doch ein Verbrecher!« Was ich als Faktum innerlich bestätigen musste, denn ich hatte den freimütigen Ausbruch meiner Mutter mitgehört und noch in allzu deutlicher Erinnerung.

Der Ortsgruppenleiter ließ mich wissen, dass dies eine schwer wiegende Sache sei, die man nur bei sehr großzügiger Behandlung ohne harte Konsequenzen regeln könne. Hilfreich sei dabei sehr, wenn ich mich freiwillig zur Waffen-SS melden und mein Vater dem zustimmen würde. Da ich ja bereits gemustert sei und vor meiner Einberufung stünde, sei das ja auch kein allzu schwerer Entschluss. Mit diesem Ergebnis der Unterredung und einem Formular für die Freiwilligen-Meldung ging ich nach Hause, sprach mit meinem Vater, und der unterschrieb – offensichtlich schweren Herzens. Und mir war auch nicht gerade wohl dabei.

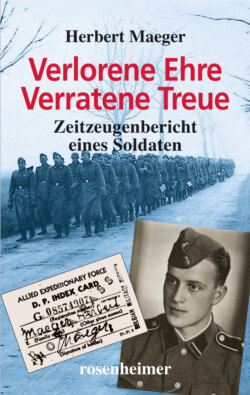

Nach meinem Abitur Ostern 1941 verbrachte ich, meinem damaligen Berufswunsch folgend, noch einige Monate als Redaktionsvolontär beim »Westdeutschen Beobachter« in Eupen. Anfang September 1941 erhielt ich meinen Gestellungsbefehl zur »Leibstandarte Adolf Hitler«. Am 16. September stieg ich, knapp zwei Monate vor meinem 19. Geburtstag, in Aachen in den D-Zug nach Berlin. Meine Jugend war zu Ende, bevor sie eigentlich begonnen hatte.

*) Quelle: Meyers Lexikon 1925, 2. Bd., Belgien/Geschichte, S. 75.