Читать книгу Человек слова - Имма Мунсо - Страница 3

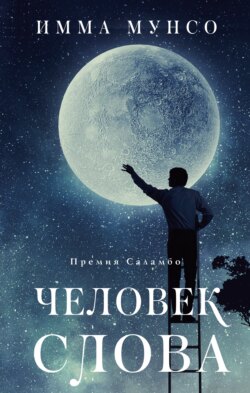

Человек слова

А, Б… А..? Б..?

Introitus[3]

ОглавлениеУже и не помню, как было до знакомства с Ним. Помню только, что я ходила туда-сюда с яйцами в поисках места, где могла бы сохранить их все: мне была ненавистна сама идея класть их по разным местам, разделять их. Всё в одной корзине – вот чего я хотела. Ещё знаю, что, когда, после непростого опыта воспитания чувств, познакомилась с Кометой, я наконец достигла этой главной цели. Главной Цели. Волнение, тепло, здравый смысл, нежность, уют… Заговорщический дух и азарт спорщика. Страсть и сострадание… Покой домашнего очага и волнующие приключения – всё в одном взгляде. Настоящая дружба и первобытный эрос – всё под одним кровом. Знойные звёздные ночи, чтение на диване, дымящаяся рядом трубка – всё на одной сцене. Летние грозы и тихий туман – всё на одном холсте. Мне не надо было никуда ходить, не надо. Зачем? Не было повода. Да и некуда. Ведь всё находилось там, в небольшом пространстве, всё под рукой.

В общем-то, я рассказываю про корзину с яйцами, потому что мои романтические фантазии всегда были связаны с домом. Во мне ещё жила атавизмом тоска по живой земле, и меня не изнежил космополитический смог большого города, тем более после шестнадцати лет, прожитых с Кометой. Был жив и образ девушки, которая несёт яйца в подоле и ищет корзину, чтобы их положить, очень незамысловатый. И очень мой. Я отлично помню, откуда он взялся. Мне было, наверно, лет десять, и каждое мамино возвращение домой таило в себе нечто особенное. Не то чтобы в её жизни происходило много важных событий. Но всему, что с ней происходило, она придавала большое значение. От этого мама становилась неутомимой рассказчицей; она торжественно появлялась в доме, произнося с порога какую-нибудь вступительную фразу, которая непроизвольно вызывала в моём воображении яркий образ. «Никогда не клади все яйца в одну корзину», – изрекла она однажды вечером, придя с работы. Судя по всему, утром мама говорила с директором своего банка, точнее, со своим директором банка, о том, как лучше хранить сбережения. И он посоветовал не хранить всё в одном месте. Это не было для неё ни ново, ни особо оригинально, но начальник так сказал эти незатейливые и понятные слова, что всё сразу стало ясно. Ведь, как известно, иногда то, что мы представляем себе смутно, внезапно проясняется, когда кто-то выразит это одной ёмкой фразой.

Та фраза совершенно убедила маму, и эту убеждённость она старалась передать мне. Но не тут-то было. Поскольку она обрушивала на меня поток безапелляционных суждений и была облечена неоспоримым авторитетом, я, из духа противоречия, мгновенно истолковывала их с точностью до наоборот. И у меня в памяти отпечатался образ, вызванный этими словами. Я увидела себя, лет девяти-десяти, сколько мне, наверно, тогда и было, гуляющей по дивному лугу, усеянному полевыми цветами, что-то напевая, я несла яйца в подоле и искала, куда бы положить их все. А вот слова «банк», «сбережения» и «разделять яйца» ни о чём мне не говорили. Сельский пейзаж и девочка, которая в нерешительности бредёт по лесам и полям с драгоценными яйцами в подоле, привлекали меня куда больше. Она представлялась мне молочницей-фантазёркой с кувшином на голове, но не той ловкой торговкой из сказки, мечтающей о приумножении доходов. Моей не было никакого дела до всего, что касается денег, нет-нет…

…Внутри каждого из яиц таилась целая вселенная, состоящая из одних страстей, из желаний, так или иначе связанных с любовью, да, с любовью. Состояться в любви – единственный ключ к счастью – в этом и заключался главный вызов. В то время для большинства моих сверстниц основным вызовом была карьера, они мечтали стать учёными и работать в НАСА, или стать прокурорами Верховного Суда, или ещё кем-нибудь в том же духе, а если кто и задавался целью выйти замуж, то не ради вечной любви, а чтобы основать предприятие «дом-дети», то бишь начать жить с мужчиной и тут же забыть о мужчине ради дома и потомства или ради физики и химии. Но я-то хотела пережить Абсолютную Любовь, любовь самодостаточную: трудную, насыщенную, сложную, любовь, кроме которой ничего не нужно. Потому что в ней – всё. В одной корзине: физика и химия, музыка и логика, быт и Бытие. И речи не могло быть о том, чтобы исхитряться и разделять мой любовный капитал: я должна была найти удовлетворение всех своих многочисленных и взыскательных потребностей в одном и том же человеке, и отдать всё ему одному. Я хотела найти всё в одном существе, в одном прибежище, в одном укрытии. Должно было быть только так, или вообще никак.

Корзину я нашла весной 1987 года, а осенью 2003-го всё вдребезги разбилось. Никто из нас не готов к внезапному взрыву всех яиц, если только не было обратного счёта. С другой стороны, не так уж часто их хранят в одном месте: масса людей осмотрительно следует советам директоров банков во всех сферах жизни; возможно, я и сама буду так поступать отныне. Вот скажем, можно быть без ума от поэта, каждый вечер пленяющего стихами толпу восторженных девиц, но вовсе необязательно выходить за него замуж. Можно пойти его послушать, а потом снова спать со своим парнем, которого интересуют только бухгалтерские счета и чёрная магия. А если ты запала на скрипача, то совсем не обязательно тащить его в постель, делать отцом своих детей и ставить к плите стряпать мармитако[4]. А если, например, тебя покорил какой-нибудь гениальный шеф-повар, то не надо вести с ним содержательные беседы об упадке культуры; не всегда тот, кого боготворишь как учителя, должен становиться твоим любовником, отцом, другом, защитником, критиком и товарищем.

К счастью, чтобы общество выжило, разумных людей не обязательно должен очаровывать, пленять, кормить, развлекать, баюкать, наставлять и постоянно сопровождать один единственный человек, который умеет всё. У них есть повара, чтобы готовить, скрипачи, чтобы ходить на их концерты, поэты, чтобы читать стихи, юмористы, чтобы смешить, любовники, чтобы заниматься сексом, психотерапевты, чтобы изливать им душу, и супруги, чтобы было с кем жить и проводить время. Они все хранят в разных местах. Ведь если бы люди держали все яйца в одной корзине, общество – в его нынешнем виде – функционировало бы очень плохо. Закрылись бы рестораны, перестали играть оркестры, замолкли поэты, потому что с такой корзиной каждый имел бы в доме всё, что ему необходимо; и тогда что? А?

Что тогда?

Поэтому Абсолютная Любовь всегда была и будет сокрушительной. И опасной. Потому что, если яйца распределить по разным корзинам, тебя может бросить любовник, может умереть твой спутник, отец или повар, ты можешь остаться без любимого дела, но всё же тебе остаётся, на что опереться. А вот если всё хранить в одном месте… Я знала, что тогда я подвергну все яйца большой опасности. Знала, что рискую. Но даже грозящие мне страдания так и не заставили меня отказаться от твёрдого намерения сложить, прошу прощения за такой повтор, все яйца вместе.

И оно того стоило.

И вот – несколько дней назад – взрыв. Теперь стало трудно понять, что будет дальше. Само собой, первое, что приходит на ум любому мастеру слова, когда у него на глазах рушится его дом, это вновь обрести его в словах. Для нас это самое надёжное средство заполнить пустоту. Писать – вот лучший способ узнать, что произойдёт. Пишешь и узнаёшь. Пишешь, и что-то происходит. Начинаешь историю и не знаешь, куда она заведёт. Пишешь именно для того, чтобы узнать, чем она закончится. Или (будем скромнее) чтобы знать, каков следующий шаг. И я знаю, каким будет мой следующий шаг: говорить о Нём, о жизни с Ним, о жизни без Него. Хотя, конечно, я не единственная, кто это делает. Комета оставил след глубокий и плодотворный. Его друг Д. вчера рассказывал мне о пьесе, на которую Он его вдохновил. Его друг З., бывший ученик, человек незаурядного таланта, присылает мне стихи, посвящённые Ему. Его друг Р. в следующей своей книге расскажет об их детской дружбе. Я расскажу о нём по-своему, предложу ещё один вариант. Свой собственный.

У Кометы был талант музы. И Ему вовсе не нужно было умирать, чтобы это стало очевидным. Я-то об этом всегда Ему говорила. Ведь Ему, понятное дело, все постоянно твердили про талант писателя, поэтому я, чтобы сказать нечто новое, говорила, что Он был не только писателем, но и музой. Он сердился и смеялся. Смеялся и писал. Смеялся и жил. Смеялся и был. Смеялся и пил. Смеялся и выходил из себя. Смеялся и запекал треску на противне. Смеялся и пел «Страсти по Иоанну». Аминь.

Вот так, постоянно меняясь, Он вдохновлял и нас. Конечно, есть такие люди, которые обладают своеобразным талантом литературного персонажа. Они будто ненароком просят тебя рассказать историю, их историю, а у них самих нет желания или времени делать этого, потому что они, к примеру, заняты другими делами. Скажем, читают стихи незнакомке, слушают друга, который делится своими проблемами, или чистят анчоусы, с такой самоотдачей, что им едва ли хватит сил описать всё это.

И тогда за дело берётся кто-то другой. Сейчас этим займусь я. В эти дни я и не должна заниматься ничем другим. Я пишу о невыносимой боли, настоящей боли, пишу о том, что нужно стереть. На самом деле, слова, что вы читаете, написаны уже поверх стёртых. Вы читаете о том, что уже стёрто. Потому что сама по себе боль ничего не привносит, она обедняет и оглушает. Любой мало-мальски чувствительный читатель легко может представить, какую боль причиняет смерть любимого человека, даже если он сам её не испытал. Лучшее, что можно сделать с этой оглушающей болью, если ты позволил ей прийти, – прогонять её, насколько сможешь. Стирать её до тех пор, пока что-то другое не проступит сильнее. Например, недоумение.

Меня всегда будет удивлять, что любовь не проходит. То, что она сопротивляется совместному быту, рутине, повторению, скуке, привычным жестам, кажется мне чем-то необычным. Так у нас с ним и было, ещё никогда со мной такого не случалось. Отсюда и недоумение. В этом и находится источник силы: недоумение – радостно и продуктивно, оно порождает загадки, которые нужно разгадать. Благодаря ему я пишу и стираю, выхватывая улыбки из тьмы, этим я занимаюсь понемногу каждый день, совсем по чуть-чуть: книга написана маленькими порциями, будто клавиши бьют током. Пишу не больше часа. Обжигает пальцы.

Чтобы писать, мне нужно навести хоть какой-то порядок. Я назову свои главы А и Б, потому что иначе сразу теряюсь. Мне нравится бороться со своей врождённой неорганизованностью, всё классифицируя и упорядочивая. Поэтому я всегда отвечаю с цифрами и процентами. Или вот письма, например, – их я всегда пишу по пунктам: пункт а, пункт б, пункт в. Знаю, что если хоть немного позволю себе расслабиться, то потеряю счёт времени. Как в машине, когда я никуда не тороплюсь и еду просто так. Обожаю находить цель случайно, по наитию. Наверное, именно поэтому мне так нравится искать, куда бы припарковаться. Это один из лучших моментов дня, особенно если мне нужно оставить машину на узких улицах Барселоны. Но именно теперь, когда Его нет и у меня появилось ещё больше времени, теперь, когда я чувствую, будто всё время в мире стало пустым, наверное, поиски парковки должны захватывать меня ещё больше. Это одно из тех занятий, что не оставляет в голове места для скуки, оно заставляет тебя сконцентрироваться на пешеходах, которые двигаются каждый по-своему: одни хотят поймать такси, высматривая его, заранее спускаясь с тротуара, другие, сняв пиджак, звенят ключами от машины. Это занятие приносит тебе и сиюминутную пользу, и конечное вознаграждение. Рано или поздно ты наконец находишь парковку и чувствуешь, будто достиг чего-то действительно важного и в то же время сложного. Тебе так просто удалось убить время – а что важнее этой задачи? Вот так я и буду его теперь убивать. Мне наверняка ещё больше понравится теряться в городе и на шоссе – всё равно где, главное – теряться, пешком или за рулём, как будто ещё не изобрели ни карт, ни навигаторов, в этом – вся прелесть. Поглядывать, где заходит солнце, тут или там, и двигаться «в правильном направлении», но без чётких ориентиров. Это приводит в отчаяние моих подруг, когда я везу их на машине. «А мы доедем?» – спрашивают они, заметив, что, направляясь от улицы Энрике Гранадоса до площади Франсеска Масия, я решила сделать крюк по Сан Жервази. «До сих пор доезжала», – отвечаю я в надежде, что этот неоспоримый факт наведёт их на размышления. Но боюсь, они всё же не вполне меня понимают.

Как бы то ни было, теперь мне наверняка должно ещё больше понравиться убивать время, разъезжая на машине, буду проводить в ней часы, но пока я не дошла до этого; всего несколько дней назад Он… как это там говорят – «умер»? И я не думаю теряться ни в городе, ни где-либо ещё. Я, наоборот, делаю всё, чтобы перемещаться как можно меньше, провожу весь день за компьютером; и если мне и нужно выйти, я стараюсь ходить одним и тем же маршрутом. Ни в коем случае не отклоняясь ни на миллиметр, потому что иначе – кто знает… Если я потеряюсь, кто его знает, что может произойти.

Так вот, мне нужно навести порядок в этой дорожной карте слов и не сбиваться с пути, потому что тогда – кто его знает. Элементарный порядок, скажем, главы А, главы Б. В главах А я буду рассказывать о том, как мы познакомились, о нас, о жизни с Ним. В главах Б – о том, как я его лишилась, о жизни без Него. Это также послужит мне нехитрым мнемоническим приёмом (я немного теряюсь в последнее время): А – любовь, А – радость, А – уютно устроиться рядом с Ним. Б – бесчеловечность, Б – жестокость, Б – пустота, Б – возродиться.

Легко запомнить.

Этот порядок, кроме того, будет удобен и для потенциального читателя: он позволяет читать не все главы подряд. Таким образом, человек впечатлительный сможет уберечь себя от безжалостной смерти, боли, от страданий и простых радостей – что, если приглядеться, в целом довольно жестоко; и напротив – тот, кому скучны счастливые любовные истории (счастливые истории всегда грешат некой благостной слащавостью), может пропустить главы А. В связи с этим возникает проблема имён. В главах А, рассказанных от третьего лица, придётся дать имена персонажам, ведь когда повествование ведётся от третьего лица, персонажей полагается как-то называть. И тут возникает загвоздка. Потому что у нас друг для друга имён не было.

Мы потеряли их, когда познакомились. Это первое, что мы сделали – стали обходится без имён. Лично я никогда толком не знала, что делать со своим. То, что меня всегда называют одинаково, независимо от времени суток, от настроения, отношения и расположения духа того, кто это имя произносит, и того, к кому оно обращено, всегда казалось мне странным. Более того, мне трудно понять то смирение, с которым многие принимают своё имя. Или их энтузиазм. Потому что есть люди, которые имена постоянно употребляют и даже ими злоупотребляют в том случае, когда они вовсе не нужны. Некоторые, например, обращаются к самим себе по имени, особенно когда себя ругают («И я сказал себе: “Жорди, тебе не стоило этого делать”»). Другие упорно называют своего единственного собеседника по имени, как будто его можно с кем-то перепутать («Мария-Роза, куда ты дела сигареты?»). И если им не ответили, то повторяют вопрос… вместе с именем!

В общем, в неприязни к именам мы с Кометой совпадали. У меня вызывало сопротивление то, что моё имя раз и навсегда зафиксирует и отсортирует мою индивидуальность. Он, в свою очередь, тоже, казалось, избегал называть меня по имени, тем более – по паспорту; я не помню, чтобы Он хоть раз использовал одно и то же имя, когда звонил или оставлял записку. Как бы там ни было, мы никогда не пользовались именами настолько долго, чтобы они начинали, как им и предписано, вешать на нас ярлыки. Имена менялись, жили всего одно мгновение, иногда несколько дней, иногда возвращались, но уже в другом виде, со сколами и трещинами. Между собой мы разговаривали на странных языках, употребляли чудные имена. Но это никогда не было проблемой для нас, и только когда нужно было их закрепить, возникали сложности.

Думаю, именно поэтому мы так долго выбирали имя для дочки, и дело не в том, что мы не могли с ним определиться – мы не могли решить, нужно ли дать ей одно-единственное имя раз и навсегда. Друзья говорили: «У ребёнка должно быть имя. Конкретное. Иначе он запутается». «У неё ещё будет много поводов запутаться, и гораздо более серьёзных!» – замечала я. Комета же проявлял большую рассудительность в вопросах, касающихся детей. Он однозначно был за то, чтобы давать имена детям, в этом Он не сомневался. Но вся эта заморочка с выбором имён ну совсем Его не вдохновляла. И вот из-за того, что Ему было неохота составлять списки имён, голосовать за самые красивые из них, а потом подсчитывать голоса, а я думала, что дочери не надо давать вообще никакого имени, поскольку оно бесполезно и никогда нам не пригодится, мы долго не могли ничего выбрать.

* * *

Это произошло в тот день, когда мы с Кометой возвращались из Гризонских Альп[5]. По некоторым причинам (здесь ни к чему их объяснять) с самого начала наших отношений они превратились для нас в символичное место паломничества, с ними были связаны особые воспоминания. «А если Зильс? От Зильс-Мария[6]?» – сказала я, тогда ещё полагавшая, что жизнь – это альбом с яркими наклейками, вобравший в себя по-настоящему Прекрасные Мгновения. «Давай остановимся на Марии», – ответил Он, всегда предпочитавший классику. Так мы и поступили. Днём раньше мы обедали в Сильваплане[7], местечке, где слышно лишь гудение пчёл, шелест листвы на деревьях в саду и позвякивание приборов в руках немногочисленных гостей – более чем удачное сочетание звуков. Ночью невероятная гроза обрушилась на пик Корвач, мы видели его сквозь пелену туч из нашего номера. И вот, на следующий день, ясным утром, когда от первых лучей солнца засверкала роса на траве у обочин шоссе, по которому мы направлялись к австрийской границе, не подозревая (теперь-то мне это уже известно), что приезжали сюда вместе в последний раз, – на следующий день, в дороге, мы это решили.

Всем понравилось имя нашей дочки. Мария – всем именам имя, и такое универсальное, такое Нарицательное, будто не имя вовсе. Мы, видимо, подумали, что так у нас получится быстро забыть об имени и сосредоточиться на личности. К тому же мы могли бы вообще не ломать себе голову, потому что у девочки уже было имя, данное ей в китайском приюте, служащие которого нашли её на берегу реки Янцзы. Китайское имя нам нравилось, но было сложно его запомнить, приспособиться к нему и произносить. Нужно было интонировать его правильно, и если мы не попадали в тон, девочка сохраняла олимпийское спокойствие и не реагировала на нас. Однако обернулась с удивлением и любопытством, когда мы назвали её «Мария». Как вкопанная стояла она перед зеркалом в отеле, в течение нескольких часов повторяя это имя, будто впервые увидела себя. Это несколько примирило меня с именами: они всё же могли осчастливить человека. Казалось очевидным, что новое имя девочке нравилось (она ещё не могла этого сказать), а возможно, ей нравилось что-то ещё, например, новая жизнь «с едой и поцелуями», как она теперь любит говорить, а всё остальное – результат случая.

Так или иначе, появление дочки перенесло меня в реальный мир, прежде совершенно мне не знакомый, и я поняла, что в жизни ребёнка имя – это вопрос первостепенной важности. И в жизни родителей тоже. Ты до устали повторяешь «я мама такой-то» – но именно так тебя в дальнейшем будут узнавать в мире ребёнка, который становится и твоим миром. С другой стороны, поводов обратиться к ребёнку всегда полно; фразы типа «надень туфли» произносятся великое множество раз за день, и без сомнения намного убедительнее, если им предшествует имя: оно не оставляет ребёнку шансов сделать вид, что говорят не ему. В то же время между собой, когда наш дуэт превратился в трио, мы продолжали называть девочку разными именами и разговаривать с ней на странных языках, каждый день новых. Она с удовольствием включилась в эту игру. Казалось, это приносит ей настоящее удовольствие.

И сейчас, после трагедии, я по-прежнему меняю ей имена, которые зависят от многих вещей, и она тоже меняет мои. Часто на это влияют путешествия. Так, вернувшись из Мексики, я несколько дней звала её Дихоле. А когда мы позднее поехали туда вместе, я стала звать её Чурубуско (как квартал в Мехико), ещё через несколько дней – Посоле, в честь восхитительного супа, которым угощали нас друзья из Керетаро. У девочки любопытные отношения с именами, что, безусловно, доставляют ей удовольствие. Некоторые ей нравятся, и она нарочно приходит ко мне, чтобы услышать их, а некоторые ей просто необходимы. Например, она говорит: «Сегодня у меня день Га. Называй меня только именами, начинающимися с Га. Ммм, Гагин?» И мы понимаем друг друга с полуслова. Всегда. Это означает, что сегодня ей хочется нежности и ласки. Несколько дней назад я обнаружила её записную книжку с именами, которые давал ей папа. Многие из них оканчиваются на «-икс». Быть может, потому что увлечение дочки Астериксом и Обеликсом вдохновляло её отца на галльские имена. Пиуликс – последнее в списке, вот так я и буду её называть в этой истории. Уф, наконец-то определилась.

Прочитав список её имён, я попыталась вспомнить все те, которыми Он называл меня, чтобы выбрать одно. Я, существо, жившее с Ним в симбиозе на протяжении последних шестнадцати лет, теперь должна выбрать (что естественно) одно из имён, которыми называл меня Тот, частью кого я была. Только какое? Некоторые из них были очень личными, не для чужих ушей. Имя, которое Он давал мне, каждый раз зависело от Его настроения, от дня и погоды. Для меня это были лучшие из Его подарков. Он мог выбрать слова из Юрского периода, например, Велоцираптор, или название почти вымершего вида рыб: какой-нибудь Целакант. Мог – названия частиц, скажем, Фотон, или химических элементов – Стронций. Или просто сочетание звуков: Трумф, Флипс, Котор. В основном, это были имена, которые заканчивались на «-ос», но они вовсе не обязательно отличались округлостью, иногда они были квадратными и имели грани, ершистыми или колкими. Некоторые из них мне казались названиями болезней или кличками кошек и собак, но… Так ли это было на самом деле? Например, Ностос. Время от времени Он называл меня Ностос. Мне казалось, что это кличка собаки, больше подходящая для бультерьера или бульдога. Но выяснилось, что по-гречески «ностос» означает «возвращение». Я этого не знала, у меня очень много пробелов в образовании. А может быть, когда-то и знала, но забыла. Помнил ли Он?

В последние дни я вспоминаю имена, которые Он мне давал, и ищу в словарях, значат ли они что-нибудь. Я всегда принимала их как есть, и никогда об этом не задумывалась. Он некоторое время называл меня Кобольд. Мне это нравилось, имя было уютным и согревало. Но так продолжалось довольно долго, и я спросила, что оно значит. «Это гном», – сообщил Он мне. Я начала было жаловаться, что все гномы уродливы. Но на это Он ответил, что гномихи, наоборот, очень красивы. Я даже и не подозревала, что существовал женский вариант гномов, но в конце концов смирилась с этой мыслью, потому что меня очень привлекали всякие подземные царства, и, как и гномам, мне бы понравилось жить с ним под землёй, чувствовать себя защищённой, быть озорным духом, ветерком, который гоняет пыль, игривой маленькой бурей. К своему удивлению, за эти дни я выяснила о гномах ещё кое-что: они являются родственниками греческих сатиров (от греч. «cobaloἲ»), человекоподобных существ, маленьких и смешливых; сатиры подшучивают над всем и вся и составляют свиту Диониса, одного из любимых богов Кометы.

Мне вспомнились и другие имена, которыми Он меня называл и о значении которых я и не подозревала. Мюон, Эон, Онсра… Мюон (частица, похожая на электрон, она находится в стабильном состоянии всего две миллионных доли секунды), Эон (неизмеримый период времени) – это вполне могли быть слова, выбранные намеренно или удачно подсказанные Его подсознанием (слова, которые Он знал, но уже забыл). Но «Онсра»? Мне кажется, Он никак не мог знать, что «онсра» на одном из языков Южной Азии означает «любить в последний раз». Попал в яблочко! Ах, случай – вот уж кто настоящий сатир!

В конце концов я остановлюсь на последнем имени, которое Он мне дал. Это будет Лот. Оно не имеет ничего общего ни с Лотарией, немецким именем, очень модным много лет назад, ни с Лотос, нимфой, постоянно прятавшейся от Приапа, ни с нежным цветком лотоса. Не связано оно и с библейским Лотом (чья жена превратилась в соляной столб, обернувшись назад), что также вполне могло бы быть. Ни со словом «обормот», одним из любимых, которым Он частенько нас с дочкой называл. Оно происходит от «папалоте[8]». Несколько дней назад Он крикнул мне: «Папалоте!» И я ответила: «Да, чего?» Конечно, я поняла, что Он звал меня (человек всегда знает, когда его зовёт тот, кто неразрывно связан с ним любовью, поэтому таким людям и не нужны имена).

Скажу ещё раз, я не думаю, что Он выбирал имя по какой-то конкретной причине или помнил точное его значение, а может, и помнил, не знаю. Но в то же время я снова с удивлением обнаруживаю, что «папалоте» по-мексикански означает «звезда»: это воздушный змей (или, как там говорят, «комета»), которого мексиканские дети запускают в небо. Практически сразу, как это обычно и бывало, оно превратилось в Лоте, а затем в Лот. Сокращённая версия служила дольше, несколько дней, до самой смерти. На этот раз мы исчезли раньше имён. Значит, оставим Лот. Потому что, как и воздушные змеи, эта Лот просто обожала, когда ею управляли ловкие руки. Ничто ей так не нравилось, как быть столь талантливо ведомой и знать, что всё произойдёт, как Ему захочется. Грешна.

Что касается Его имени – выбор уже сделан. Я буду звать Его Комета. Это было Его прозвище, когда мы только познакомились. И Ему очень шло. Почему Его звали именно так, понятия не имею. Но могу представить сотню причин: потому что кометы неуловимы. Потому что от них исходит жар. Потому что оставляют после себя длинный светлый след. Потому что кажутся очень лёгкими, легко проходят свой путь, как Он, с Его лептосомным сложением, с телом длинным и стройным, когда смотришь издалека. Потому что, как и прочие небесные тела, Он постоянно вращался по орбите, хотя и оставалось небольшое подозрение, малюсенькая вероятность того, что Он может с неё сойти.

Комета… Траектория движения – непостоянная. Форма – неправильная. Студёный пламень, раскалённый лёд[9], как в тех стихах, что он так замечательно читал. Я выбрала это имя для одного из персонажей романа, который сочиняла в последнее время. Само собой, роман так и остался незаконченным. Стоит ли окунаться в озёра фантазии, если тебя внезапно накрывает с головой океан. Но как бы то ни было, это имя Ему подходило. А теперь подходит ещё больше. Ведь кометы, распадаясь на части, проливают звёздные дожди. И кто-то, здесь и сейчас, кромешно тёмной ночью, их ждёт. И они всегда проливаются.

Встаю. Иду посмотреть на спящую дочку. «Пиуликс, Пиуликс», – шепчу я ей. Как всегда, приходится забирать у неё из-под щеки книгу про Астерикса, подаренную отцом. Я прихожу проведать её и называю некоторыми из имён – теми, что вспоминаются в этот момент. Штук двадцать, наверно. А потом возвращаюсь к себе. Снова ложусь. Я провожу дни в неподвижности. На всякий случай. Я уже об этом говорила. По утрам пишу. Себе, другим, пишу по всем имеющимся адресам. Всё утро не отрываюсь от экрана компьютера. Чтобы писать, особо двигаться не надо. Только слегка перебирать пальцами по клавиатуре, как будто играешь какую-то нескончаемую симфонию, приглушённую сурдиной. Я боюсь пошевелиться. Словно передо мной карточный домик, чувствую, что если шевельнусь – Бог знает что может произойти. Таким образом, я почти весь день провожу у экрана компьютера. И так – до возвращения дочки. А вскоре приходит и сестра Кометы, хрупкая, как эльф, лучезарная, как пламя. Дом наполняется радостью: они обе такие весёлые и их веселье заразительно. А потом приходит час, который на долгие недели станет самым желанным. Час, когда я пью Кампари или Джин физ. И наступает приятное притупление чувств, предшествующее ночи, то есть – завершение дня. Конец.

Ночь нежна после кампари. Такие напитки я пила только в отелях, в очень определённых местах. Для того чтобы проснулся аппетит, как принято говорить. Дома мы любили простые напитки: наше пиво, нашу воду, наше вино. Безо всяких изысков, по старинке. И мне нравилось, что в том или ином месте у меня свои предпочтения. Американо[10] – для отелей на берегу моря, кампари – для отелей по соседству с монастырём, Джин физ – для ночных баров в Мадриде, каталонская граппа – для дома в деревне. Всему своё место. В конце концов, те, кто меня знают, в курсе, что я всегда следую своим причудам. Или нужно написать «следовала»? Потому что теперь все мои привычки придётся менять. Только вот проблема – где же моя книга с рецептами коктейлей? Я когда-то подарила её Комете, но Он так ею и не воспользовался. Он не любил пить изысканные напитки дома. И уж точно предпочитал хорошую граппу любому коктейлю.

Я прямо завтра куплю себе шейкер, если найду книгу. А не найду – куплю и то, и другое. Вот мне и нашлось дело. Вернее даже два. (Дело, дело!) Дело – это очень важно. Я щёлкаю пультом от телевизора. Всегда думала, что если однажды им завладею, то стану смотреть какие-нибудь чудовищные передачи и погружусь в самые отвратительные дрязги, выставляемые в них напоказ, телемусор, который Он не мог смотреть, не впадая в глубокую депрессию, и который поэтому мы не смотрели. Сейчас я могла бы, но всё равно не смотрю. Мне просто нравится переключать каналы, иногда останавливаться, зависать на чем-то. И я цепляюсь за какую-нибудь фразу или картинку, которые всегда приводят меня к одному и тому же. На сей раз я застряла на «Пурпурной розе Каира».

Показывают ровно тот момент, когда обворожительный мускулистый искатель приключений сходит с экрана и направляется к Лилли, официантке из Нью-Джерси, сидящей в зале; он говорит ей «Сеньорита, вижу, эта картина вам нравится». Смутившись, она оглядывается по сторонам и спрашивает: «Это вы – мне?» Он настаивает: «Вы провели здесь целый день. Уже в пятый раз её смотрите». Она снова спрашивает: «Вы говорите это – мне?»

Бедная Лилли, ей нужно куда-нибудь положить все яйца в подоле, которые она несёт (некоторые она уже положила неудачно). Как школьница-подросток. Когда задаёшь вопрос, школьники-подростки всегда говорят «Это вы мне?», «Мне?». Конечно, тебе, кому ж ещё. Эта Лилли не из тех, кто берёт инициативу в свои руки. Такие женщины всегда меня удивляют. Не то чтобы я была очень инициативная, нет. На самом деле, я не многие свои затеи довожу до конца.

Но они у меня хотя бы есть.

4

Баскское национальное блюдо из тунца и овощей.

5

Горы в Швейцарии.

6

Название деревни в Швейцарии.

7

Горный посёлок в Швейцарии, является центром обширной горнолыжной области Корвач – Зильс – Сильваплана.

8

От кат. papallote – мотылёк.

9

Первая строка из XVIII сонета Ф. де Кеведо (пер. И. Чежеговой).

10

Коктейль, приобретший особую славу благодаря книгам о Джеймсе Бонде.