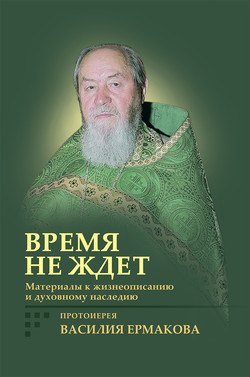

Читать книгу Время не ждет. Материалы к жизнеописанию и духовному наследию протоиерея Василия Ермакова - Ирина Корнилова - Страница 4

Жизнь учил не по учебникам

Детские и юношеские годы

Немецкая оккупация

ОглавлениеПришло время, и Господь, как говорил батюшка, послал за наше отступничество от Бога страшнейшие испытания. Грянула война[4]. Наступила расплата за геноцид русского народа, за беспрецедентные по жестокости и масштабности гонения на Церковь (согласно планам сталинского руководства, к концу 1942 года в стране должна была полностью исчезнуть церковная жизнь)[5]. Наш народ убеждали в том, что войны не будет, хотя уже шла Вторая мировая война и советские разведчики сообщали в Москву дату вторжения Германии в пределы СССР. Но страна жила по договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 1939 года и была не подготовлена к войне.

Отец Василий часто возвращался к воспоминаниям о войне: «Вернусь в страшное время начала 1941 года, когда Адольф Гитлер, напоенный астрологами, со всем своим воинством рванул на Россию. А мы в обмотках были. Одна винтовка на пять человек, потому что мы были брошены той системой коммунизма на растерзание Запада. Скажу вам правду, до войны, начиная с тридцать третьего года, день и ночь в Германию летели поезда, шли корабли, отдавая важные стратегические ресурсы немцам. Мы думали, что пшеницей, рожью, металлом оградимся, войны не будет. И вот самая мощная армия того времени рванула на нас. Они проходили по сто километров в день в 1941 году. Казалось бы, действительно, мы попадем под немецкий сапог. Уже был план: начиная от Архангельска, по Уралу до Астрахани будет граница, карты сохранились.

Как было страшно, как было больно за свою Родину, за свою Россию, что по воле бесталанных маршалов положили миллионы людей убитыми и пленными. На конец 1941 года нас было три миллиона в плену[6], не говоря о погибших»[7].

Отец Василий часто обращался к теме Великой Отечественной войны, одной из самых болезненных в нашей истории. Он говорил о ее духовном смысле, так трудно принимаемом до сих пор. Советская власть возглавляла борьбу против фашистов, но в то же время уничтожала Русскую Православную Церковь, которая всегда призывала к патриотизму и любви к Отечеству, беззаветно ему служила.

Вся история России, как говорил батюшка, свидетельствует о том, что в сердцах русских людей, отступивших от Бога, поселяется жестокость: «СМЕРШ – это была страшная система НКВД. Она стояла за спиной наших солдат: впереди немцы – сзади наши. Если мы бежали, они, ничтоже сумняшеся, по своим, по нашим стреляли со всей жестокостью.

Вот ваши без вести пропавшие защитники, солдаты советские. А те, кто стрелял в наших дедов, прадедов, получили медали. Они получили на погоны еще одну звезду.

Они получили прекрасную пенсию. Вот облик русского зверя-человека, когда нет Бога, когда он пропитан системой коммунизма. Тогда он все уничтожает. Так судите, за что же Богу нас миловать? За что нас сегодня щадить? Я чуть-чуть вам показал, что натворили сознательно наши праотцы, когда Господь звал к милосердию»[8].

Батюшка повторял, что нельзя забывать о том, какой ценой нам досталась Победа. «В большинстве книг показывается искаженная, покореженная коммунистической идеологией малая часть той правды, что пришлось пережить нам в те времена. Это работа тех печатных органов, которые куплены за деньги, и тех людей, которым не хочется, невыгодно показывать во всей полноте правду истории России. Правду той битвы, которую пришлось выдержать нашему народу. Эту правду пытаются втоптать, очернить, скрыть. Зачем нас обманывать, что только политруки, комиссары защищали честь Союза? Кто нам расскажет правду о заградотрядах, о тех солдатах, которые, вернувшись из немецкого плена, сразу же попадали в штрафные роты с клеймом “предатель”? Каким пыткам и унижениям они подвергались “бойцами” СМЕРШа – этого не передать. Об этом есть правдивые страницы в книге Константина Симонова “Живые и мертвые”. Люди, вернувшись изможденными, совершив геройский подвиг, в окружении, в плену не предавшие Родину, попадали на допросы к этим накаченным водкой КГБистам. “Ты враг народа, где ты взял немецкое оружие, что ты делал там, в плену, почему не пустил пулю в лоб, когда попал в окружение?!” – и прочее, и прочее. Так нам связывали руки и после всех этих унижений бросали в бойню, когда каждый солдат знал, что даже если ему и нечем воевать, но назад дороги нет, так как за его спиной стоят заградотряды, которые не знают пощады. Поэтому и возникла эта страшная цифра: на одного убитого немецкого солдата десять наших погибших. Одна винтовка на троих и пять патронов на день – воюй как знаешь. Это забыто, об этом не любят вспоминать. <…> Я хочу, чтобы вы знали, что эта Победа далась русскому народу ценой величайшего унижения, оскорбления, трагедий»[9].

К концу лета 1941 года была оккупирована огромная часть европейской территории СССР, где проживало до войны более восьмидесяти миллионов человек, то есть сорок пять процентов населения страны. Под оккупацией оказался и Болхов, взятый немцами девятого октября 1941 года в двенадцать часов дня. Люди на долгие месяцы оказались в оккупации. По приказу Сталина диверсионными отрядами были уничтожены все запасы муки, хлеба, горючего, сжигались склады, дома. Запас соли облили керосином и подожгли. Жгли даже скирды на полях. Население было брошено на верную смерть[10]. Начались страшные годы оккупации.

Болхов был первым прифронтовым городом, через него проходило много наших пленных. Как-то отец сказал Васе передать пленным, пригнанным из-под Белёва, кусочек хлеба. Тогда был сильный мороз. Пленные, холодные, голодные, полураздетые, стояли, окруженные эсэсовцами. К ним никого не подпускали. Но Васе удалось передать хлеб. Ему запомнилась та жестокость, с какой кованый немецкий сапог раздавил этот кусок хлеба. Тогда Вася сказал себе: «Я буду мстить за то зло, которое немцы принесли в нашу землю»[11]. Когда удавалось вечером сбежать, они с мальчишками брали молотки, зубила, камни и били фары и окна у машин, выливали бензин – вредили, как могли, оккупантам.

Немецкие власти, разумеется, не из «уважения» к православной вере и русским людям, а ради пропаганды, в противовес политике советских властей, не препятствовали открытию церквей на захваченных территориях. Батюшка непременно говорил о порыве веры, охватившем тогда русский народ. Измученный беспредельной жестокостью большевистской власти и непомерными страданиями военного времени народ, получив возможность церковной жизни, обратился к Богу. «А разве не трагично, – писал батюшка, – что колокольный звон русских церквей прозвучал лишь тогда, когда враг вступил на русскую землю? Немцы позволили то, что запрещала воцарившаяся в России власть».

Отец Василий отмечал, что церковная жизнь быстро восстанавливалась на оккупированных территориях. Так, шестнадцатого октября 1941 года в Болхове была открыта небольшая надвратная церковь во имя святителя Алексия Московского, некогда принадлежавшая Христорождественскому женскому монастырю. Службу вызвался совершать единственный уцелевший в городе священник Василий Васильевич Веревкин, высокообразованный священник-интеллигент, недавно вернувшийся из Архангельской области, где в ссылке проработал восемь лет на лесоповале. После возвращения он долго не мог получить никакой работы и был вынужден зарабатывать выкорчевыванием яблонь и груш, замерзших в 1940 году.

Для открывшейся церкви люди стали собирать по разрушенным храмам уцелевшие иконы и церковную утварь. Нашлась евхаристическая чаша, антиминс. Облачение и книги взяли в музее. За семейным столом отец сказал, что надо идти в церковь, принести благодарение Богу за то, что дом не сгорел во время боев, что никто из близких не ранен. Когда Вася об этом услышал, на него напал, как батюшка вспоминал, демонический страх. Ему было стыдно идти в церковь, потому что он был воспитанником советской школы, и где-то в глубине души это осталось. Но слово отца было законом для детей. Все пошли семейно, а Вася побежал затемно в пять утра, чтобы никто из соучеников не увидел, чтоб никто не спросил, куда он идет. Пришел в церковь, встал с родителями. Он вертелся, с любопытством рассматривал иконы, молящихся, поющих. Отстояв службу и ничего не поняв, но выполнив отцовский указ, он пошел домой, опять боясь, как бы кто не увидел его.

На Рождество сорок второго года в городе открыли еще один, более просторный храм – Рождества Христова. Храм был битком забит скорбящим русским народом: прожженные фуфайки, платки, маленькие дети, держащиеся за руки матерей. Люди молились Богородице своими словами: «Матушка Ты Божия, сохрани меня…» Тогда Вася впервые почувствовал всю теплоту общенародной молитвы, ощутил Небо на земле. И еще Васе запал в душу хор. Как они пели! С душой, одухотворенно. То был язык молитвы, веры.

Зима 1942 года была очень тяжелой – холодной, голодной. Собирали обгорелую рожь, затем ее промывали и пекли лепешки. В городе началась цинга. Прямо на улицах можно было увидеть лежащих людей – то ли умерли от голода, то ли замерзли.

В Болхове был установлен комендантский час: весной с семи вечера до семи утра, а зимой с пяти вечера. После назначенного часа никуда не пройдешь… Немцы относились к населению беспощадно. Молодежь ежедневно гоняли на принудительные работы: под дулами и собачьими оскалами они засыпали воронки от бомб, пилили дрова, чистили дороги от снега, рыли оборонительные окопы.

Во избежание эпидемии в апреле 1942 года, когда начал таять снег, немцы стали сгонять местных жителей хоронить в воронках, оставшихся от взрывов, советских солдат, погибших в страшной битве в деревне Кривцово, находящейся недалеко от Болхова. Там было все усеяно трупами русских людей. Закапывали по двести пятьдесят человек и больше в одну воронку. Хоронили под обстрелом, бомбежкой.

Особенно страшно было в 1943 году. Советское командование, не жалея, гнало в Кривцово наших солдат, надеясь в лоб пробить сильно укрепленную немецкую оборону и взять Болхов. Было видно, как летят немецкие самолеты, как сбрасывают бомбы… Дома качало от артподготовки советской армии. Если даже на расстоянии двадцати километров было жутко, то можно представить, что происходило на линии фронта.

Но церковная жизнь в городе продолжалась. Служба в храме начиналась часа в три, а с работы отпускали только в пять часов вечера. Вася прибегал домой, быстренько переодевался – и бежал в церковь. А однажды, убежав пораньше на службу в храм, он чуть не попал под автоматную очередь. Немец выпустил в него целую обойму, но, извернувшись, Вася убежал. Он был ловким подростком.

В храме всегда вставал слева, перед чудотворной Иерусалимской иконой Божией Матери, найденной в одном из заброшенных болховских храмов. И так, постепенно, из недели в неделю, из месяца в месяц Вася привыкал ходить в церковь. Его заметил отец Василий Веревкин и тридцатого марта 1942 года, в день памяти Алексия, человека Божия, ввел в алтарь. Вот тогда Вася ощутил на себе всю тяжесть насмешек, унижений, оскорблений. Ему надо было вытерпеть все эти издевательства над его неокрепшей душой, и он неотступно ходил, молился, просил… Сила духа заставляла его идти своей дорогой жизни.

Батюшка хорошо помнил праздники Пасхи во время оккупации. На Пасху 1942 года крестного хода не было. Разговелись куском черного хлеба. На Пасху 1943-го был отменен комендантский час, и в десять часов вечера все направились в храм Рождества Христова и во Введенскую церковь. Вася шел в стихаре как настоящий служитель Церкви. В ту пасхальную ночь советские бомбардировщики, наши сталинские «соколы», бомбили Орел – неизвестно, дойдешь до дома или нет. Много мирных жителей тогда погибло.

Лето 1943 года батюшка запомнил по знаменательному событию: по домам носили чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери. Отец Василий Веревкин служил краткий молебен, затем икону поднимали, и все под ней проходили. Это было радостью для всей улицы. Но были дома, которые святыню не принимали.

В зрелые годы, вспоминая свое детство, батюшка говорил, что теперь умом старого человека он понимает, что Господь помог ему все это выдержать. Ведь тогда ему было всего пятнадцать лет.

4

Ермаков В. Т., прот. Проповедь. 30 июня 1996 г.

5

В СССР к началу войны из 67 108 действующих в 1914 году церквей и часовен осталось около 350; из 64 правящих архиереев осталось 4, а из 66 140 священнослужителей – не более 500 священников; все монастыри в стране были закрыты (около 1000), монастырская жизнь полностью ликвидирована; система духовного образования была уничтожена. Только за период с 1937 по 1941 год было репрессировано 175 800 представителей православного духовенства и церковнослужителей (включая псаломщиков, послушников, послушниц, церковных старост и членов их семей), из которых расстреляно – 110 700 (Митрофанов Г. Н., прот. Трагедия России: «запретные» темы истории XX века в церковной проповеди и публицистике. – СПб.: Моби Дик, 2009. – С. 100).

6

Согласно приказу Сталина от 16 августа 1941 г. № 270, все военнопленные объявлялись государственными преступниками, изменниками Родины. Приказ обязывал уничтожать красноармейцев, сдающихся в плен, всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а их семьи лишать государственного пособия и помощи.

7

Ермаков В. Т., прот. Проповедь. 14 октября 2002 г.

8

Ермаков В. Т., прот. Проповедь. 25 ноября 2001 г. // Пантелеймоновский листок, 2009.

9

Ермаков В. Т., прот. Тернистым путем к Богу. СПб.: Агат, 2006. С. 108–110.

10

Директивой Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) № П509 от 29 июня 1941 года партийным и советским органам предписывалось «при вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться…»

11

Ермаков В. Т., прот. Тернистым путем к Богу. С. 103.