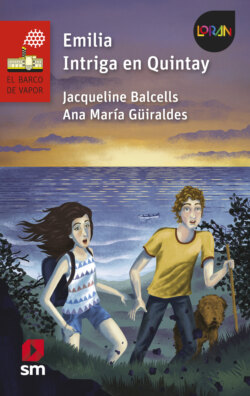

Читать книгу Emilia. Intriga en Quintay - Jacqueline Balcells - Страница 3

Capítulo dos

Los huéspedes de la pensión Zulemita

ОглавлениеLa mañana amaneció soleada y brillante. Emilia salió de su casa tratando de contener la alegría de Simbad que parecía un león saltando a su lado. Los ladridos eran tan estridentes que la vecina de los Casazul, una señora de pelo brillante y blanco, asomó su cabeza por sobre la empalizada cubierta de flores de su casa y rio:

—¡Qué bueno verla, Emilita! Por la alegría del perro supe que usted estaba aquí. Pero mis gatos son los que están pasando susto con tanto ladrido…

—¡Hola, doña Nenita! —saludó Emilia, alegre.

La joven bajó al trote las escaleras que conducían a la caleta. Varios metros más abajo Simbad se había detenido a oler seis perritos blancos y lanudos que ladraban como enajenados tras la reja de una casa de madera.

—¡Tranquilos, tranquilos! —se escuchó la voz de un hombre delgado y de ojos pícaros, que salió a enterarse del porqué de la batahola.

—¡Hola, Germán! —saludó Emilia a su amigo pescador.

—¡Hola! ¿Qué tal? —contestó el hombre, tratando de contener a los perritos que le rasguñaban los tobillos.

—¿Qué se cuenta de nuevo?

—Aparte de los fantasmas del cerro Curauma, no hay ninguna novedad —respondió Germán, riéndose.

—Serán los fantasmas de la ballenera que se cambiaron de casa —rio también Emilia.

—Parece que son otros —siguió Germán, cogiendo a uno de sus perros en brazos—, porque estos meten bulla y provocan derrumbes para espantar a los que se acercan.

—No me diga… —dijo Emilia, entre curiosa y burlona.

—Pregúnteles a los pescadores allá abajo, a ver qué le cuentan —concluyó el hombre y se despidió con un gesto amistoso.

Emilia siguió bajando hasta llegar a la playa y olvidó por completo a los fantasmas en cuanto divisó a su compañero de viaje.

Diego estaba abstraído en la contemplación del bote lleno de pescados que cinco hombres arrastraban por la arena. Emilia aspiró ese olor marino, como de sal y algas, que tanta falta le hacía en la ciudad y se dirigió directamente hacia el muchacho.

—Hola, ¿encontraste alojamiento? —lo saludó con simpatía.

—Sí, en la pensión Zulemita, al lado de los carabineros —respondió Diego, mientras Simbad olisqueaba el costado del bote.

En ese momento los pescadores separaban los congrios dorados de los negros y de las merluzas.

—Parece que fue buena la pesca —comentó Emilia a uno, vestido de buzo, que bajaba del bote un canasto lleno de jaibas.

—No le hable al Negro, señorita, mire que todavía está asustado —se burló un pescador que tenía su gorro de lana metido hasta las cejas.

El aludido no respondió, pero otro siguió con el tema:

—Ya, pues, Negro, cuéntale a la señorita cómo gritaba el fantasma cuando te acercaste a mariscar a la orilla.

—¡Córtala! —fue la seca respuesta.

El grupo de hombres se quedó en silencio y a Emilia le pareció que las bromas de los pescadores eran un poco forzadas. Habría jurado que reían para ocultar su preocupación.

Una mujer robusta, con un canasto en su mano, se acercó al bote. Saludó a Diego con amabilidad y sonrió a Emilia, que reconoció a doña Zulema, la dueña de la pensión.

—¿Mariscaron, chiquillos? ¿Hay lapas para mis empanadas? —preguntó la mujer, escudriñando el fondo del bote.

—¡Lapas! ¡Fantasmas, dirá, pues, doña Zulema! —respondió el del gorro de lana.

Emilia y Diego se miraron con la risa en los ojos y, como si se hubieran puesto de acuerdo de antemano, abandonaron al grupo y se encaminaron hacia la ballenera.

—Son bastante supersticiosos estos pescadores —dijo Diego, en cuanto se alejaron unos pasos.

—Mi papá dice que eso siempre pasa con los hombres de mar, porque el océano está lleno de misterios; acuérdate de las sirenas y de los barcos fantasmas —respondió Emilia, muy seria.

Ya se acercaban a la ballenera. Diego miró la enorme construcción abandonada. La rampa, por donde una vez arrastraron a los grandes cetáceos, era ahora una blanca superficie bañada intermitentemente por las olas. Junto a la rampa, y más elevado, corría el riel que un día sostuvo a un carro con su grúa. Pero a Diego lo que más le llamó la atención fue el gran esqueleto de cemento gris, con sus innumerables habitaciones semidestruidas, tras cuyas paredes los hombres faenaban las ballenas en la época en que estas abundaban en los mares y su caza era permitida.

—Parece una ciudad abandonada —comentó Diego, impresionado.

—Cuenta la gente que aquí se trabajaba de día y de noche, y que cuando se ponía el sol las luces encendidas de este lugar eran un espectáculo alucinante.

—Eso suena poético, pero el olor debe haber sido espantoso —comentó su amigo, arriscando la nariz.

Ante lo prosaico del comentario, Emilia se sintió un poco defraudada en su papel de guía turística y se quedó súbitamente muda.

Pero Diego en esos momentos contemplaba el faro que se alzaba en la cumbre, tras el laberinto de paredes.

—¿Subamos? —propuso.

Los ojos de Diego brillaron juguetones. Ella, en lugar de responder, se quedó contemplando esas pupilas que le parecieron tan transparentes como el agua clara.

—¿Y…?

—¡Sí, vamos! —reaccionó, desviando su mirada con rapidez.

Comenzaron a subir. Aunque el sendero era angosto y algo escarpado, Emilia ascendía sin esfuerzo equilibrándose muy bien, pese a los empujones de Simbad que correteaba junto a ella. Un metro más atrás, Diego la seguía con pasos algo inseguros.

De pronto, en un recodo del sendero, Emilia se estrelló violentamente con un joven vestido de negro que bajaba a resbalones a causa de la tierra suelta.

—¡Perdón! —exclamó Emilia.

—Pe…, ¡perdón tú! —respondió el otro, luego de unos instantes de indecisión.

Con la fuerza del impacto, el contenido del bolso que colgaba de la espalda del muchacho se esparció por todos lados.

Emilia había logrado mantener el equilibrio gracias a Diego, que la sujetó por la cintura, mientras Simbad, ya de vuelta por tercera vez de la cumbre, pasaba por encima del bolso caído como si este fuera una simple piedra.

Luego de unos segundos, el joven de negro comenzó a reunir sus pertenencias: un par de calcetines, un cortaplumas y un suéter oscuro. Enseguida despejó su rostro de los largos mechones que lo cubrían y después de sacudir sin mucho éxito la suciedad de sus pantalones, arregló una de sus sandalias y siguió bajando.

—Raro el personaje —dijo Emilia, siguiéndolo con la mirada.

—Creo que lo vi anoche en la pensión —comentó Diego, mientras reanudaban el ascenso.

—¿Hay mucha gente alojada en la Zulemita? —quiso saber Emilia.

Diego negó con la cabeza.

—No sé. Solo me encontré con un par de señores comiendo, tarde en la noche. Uno fumaba como chimenea y el otro tenía una barba espesa. Discutían con un plano sobre la mesa.

Llegaban al faro.

Emilia se sintió nuevamente dueña de la situación. Y mientras los ojos de Diego vagaban fascinados siguiendo los altos contornos verdes de la bahía, ella daba nombres e indicaba lugares.

—Y ese cerro, al final de la playa larga, es el Curauma, que dicen que llora cuando llueve. Y allá en su ladera, detrás de esa punta… ¿la ves? Ahí es donde dicen los pescadores que se pasea el fantasma.

—Me encantaría ir —dijo Diego con los ojos fijos en ese acantilado que cortaba a pique la línea curva y blanca de la playa.

—A mí también —lo apoyó Emilia—. ¡Te invito mañana a un picnic cazafantasmas!

—¡De acuerdo! —dijo él, y le volvió a sonreír con los ojos.