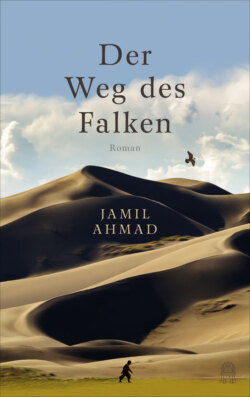

Читать книгу Der Weg des Falken - Jamil Ahmad - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Sünden der Mutter

ОглавлениеIn der Wirrnis von zerbröckelnden, schartigen und verwitterten Hügeln, in der sich die Grenzen des Irans, Pakistans und Afghanistans berühren, befindet sich ein militärischer Stützpunkt mit etwa vierzig Soldaten Besatzung.

Einsam, wie alle solche Außenposten, ist dieser eine besonders furchterregend. Über Kilometer hinweg keine menschliche Behausung und keinerlei Vegetation, abgesehen von ein paar verkümmerten, unfruchtbaren Dattelpalmen, die sich wie irr aneinanderlehnen, und kein Wasser, außer einem Rinnsal zwischen salzverkrusteten Felsen, das zuzeiten, wie aus bösem Willen, ebenfalls austrocknet.

Doch die Natur hat sich damit nicht begnügt. In diesem Landstrich hat sie außerdem den gefürchteten bad-e-sad-o-bist-roz erschaffen, den Hundertzwanzig-Tage-Wind. Dieser Wind wütet während der vier Wintermonate und treibt dabei fast ununterbrochen Wolken von Sand und alkalischem Staub vor sich her, die so dicht sind, dass Menschen, die in sie geraten, kaum noch atmen oder die Augen offen halten können.

Es war nur natürlich, dass einige Männer, nachdem sie zu lang einer solchen Öde und Einsamkeit ausgesetzt waren, den Verstand verloren. Daher hatte sich mit der Zeit die Praxis eingebürgert, keinen Soldaten zwei aufeinanderfolgende Jahre auf diesem Posten zu belassen, damit niemand länger als hundertzwanzig Tage lang die verheerende Wirkung des Sturms ertragen musste.

Es herrschte gerade eine dieser kurzen windstillen Perioden, als der Mann und die Frau auf diesen zwischen den Senken der Hügel versteckten Stützpunkt stießen. Der Wind hatte drei Tage lang mit besinnungsloser Heftigkeit gewütet, und hätte seine Gewalt nicht plötzlich nachgelassen, wären die beiden an dem Posten, und damit an der einzigen Wasserquelle weit und breit, ahnungslos vorübergezogen. Tatsächlich hatten sie sich bereits darauf gefasst gemacht, durch die nahende Nacht weiterzuwandern, als der undurchdringliche Vorhang von Staub und Sand sich hob und das Fort mit seinen trostlosen Dattelpalmen offenbarte.

Die Soldaten, die während des Sturms aneinandergedrängt hinter geschlossenen Läden gekauert hatten, waren ins Freie gekommen, sobald der Himmel sich aufgehellt hatte. Matt und entmutigt nach drei Tagen und Nächten in lichtlosen, stickigen und übelriechenden Quartieren, gingen sie jetzt umher, säuberten sich und sogen gierig frische Luft ein. Sie mussten diese kurze Ruhepause ausnutzen, ehe der Wind wieder aufkam.

Ein paar Männer bemerkten die zwei Gestalten und ihr Kamel, als sie den Höhenkamm erreichten und langsam und zögernd auf das Fort zuhielten. Beide wankten, während sie näher kamen. Die – wie die des Mannes ursprünglich schwarze – Kleidung der Frau war grau vor Staub und Sand, und Grate von verkrustetem Schlamm stachen scharf aus den Falten hervor, in die der Schweiß gesickert war. Selbst die liebevoll auf das Kleid der Frau und die Kappe des Mannes aufgenähten Scheibchen von Spiegelglas wirkten glanzlos und blass.

Die Frau war von Kopf bis Fuß in Kleidungsstücke gehüllt, doch während sie näher kam, glitt ihre Kopfbedeckung herunter, sodass die zuschauenden Soldaten ihr Gesicht sahen. Sie unternahm einen halbherzigen Versuch, das Tuch wieder hinaufzuziehen, war aber offensichtlich zu erschöpft, um es wirklich wichtig zu nehmen, und konzentrierte ihre verbleibende Energie darauf, Schritt für Schritt auf die Gruppe von Männern zuzugehen.

Als der Schleier vom Gesicht der Frau glitt, wandten sich die meisten Soldaten ab, doch jene, die das nicht taten, sahen, dass sie kaum mehr als ein Kind war. Auch wenn das Aussehen ihres Begleiters nichts preisgab, so verrieten ihre geröteten, geschwollenen Augen, ihr verfilztes Haar und ihr unirdischer Gesichtsausdruck, was die beiden durchgemacht haben mussten.

Der Mann bedeutete der Frau, stehen zu bleiben, und ging allein weiter auf den subedar zu, der das Kommando über das Fort innehatte. Er hielt den Lauf eines alten, rostigen Gewehrs, das ihm über den Rücken hing, krampfhaft umklammert. Er hatte keine Zeit für Formalitäten.

»Wasser«, sagte seine heisere Stimme aus rissigen und blutenden Lippen, »wir haben kein Wasser mehr, gebt uns etwas Wasser.« Der subedar deutete wortlos auf einen halbleeren Eimer, aus dem die Soldaten getrunken hatten. Der Mann hob den Eimer auf und ging zurück zur Frau, die jetzt auf dem Boden kauerte.

Er stützte ihren Kopf in seiner Armbeuge, befeuchtete das Ende ihres Schals im Eimer und drückte ein paar Tropfen Wasser auf ihr Gesicht. Zärtlich und ohne Scham ob der vielen Augen, die ihn beobachteten, wischte er ihr das Gesicht mit dem feuchten Tuch ab, während sie in seinem Arm lag.

Ein junger Soldat lachte meckernd, verstummte aber augenblicklich, als sich die Augen seines Vorgesetzten und seiner Kameraden böse auf ihn richteten.

Nachdem er ihr Gesicht gereinigt hatte, schöpfte der Belutsche mit der rechten Hand etwas Wasser und spritzte ihr ein paar Tröpfchen auf die Lippen. Als sie Wasser spürte, fing sie an, wie ein Tierjunges an seiner Hand und seinen Fingern zu saugen. Urplötzlich warf sie sich auf den Eimer, steckte den Kopf hinein und trank mit langen keuchenden Geräuschen, bis sie sich verschluckte. Da schob der Mann sie geduldig zurück, trank selbst ein wenig und trug den Eimer zum Kamel, das ihn in einem einzigen Zug leer soff.

Der Mann trug den leeren Eimer zum Grüppchen von Soldaten zurück, setzte ihn ab und stand schweigend und regungslos da.

Endlich sprach der subedar. »Wir haben dir Wasser gegeben. Wünschst du sonst noch etwas?«

In dem Mann schien sich ein innerer Kampf abzuspielen, und nach einer gewissen Zeit erwiderte er sehr widerwillig den Blick des subedars. »Ja, ich wünsche Zuflucht für uns beide. Wir sind Siahpads aus Killa Kurd und auf der Flucht vor ihrer Familie. Wir waren drei Tage im Sturm unterwegs, und weiterzuziehen wäre sicherlich …«

»Zuflucht«, unterbrach der subedar schroff, »kann ich nicht bieten. Ich kenne eure Gesetze gut, und weder ich noch einer meiner Männer wird sich zwischen einen Mann und das Gesetz seines Stammes stellen.«

Er wiederholte: »Zuflucht können wir dir nicht gewähren.«

Der Mann biss sich auf die Lippe vor innerer Qual. Durch seine Bitte um Zuflucht hatte er sich selbst erniedrigt. Er hatte seine Ehre aufs Spiel gesetzt, indem er angeboten hatte, sein Dasein als hamsaya zu verbringen, als einer, der im Schatten und unter dem Schutz eines anderen lebt. Er wandte sich wie zum Gehen, begriff aber, dass er keine andere Wahl hatte, als sich noch weiter herabzuwürdigen.

Wieder sah er dem subedar ins Gesicht. »Ich akzeptiere die Antwort«, sagte er. »Ich werde nicht um Zuflucht bitten. Kann ich für ein paar Tage Essen und Obdach haben?«

»Das können wir dir gewähren.« Der subedar beeilte sich, seine vorherige Härte wiedergutzumachen. »Obdach ist dir gewiss. Solange du es wünschst, solange du bleiben möchtest.«

In einiger Entfernung vom Fort gab es eine lange Reihe von Unterkünften. Sie waren während des Ersten Weltkriegs errichtet worden, als die Mannschaftsstärke dieses Forts für kurze Zeit fast auf das Hundertfache angestiegen war. Kaum war der Bau vollendet gewesen, hatte sich Sand an den Wänden angelagert. Langsam und unablässig war er höher und höher gestiegen und hatte, da ihn niemand wegräumte, nach wenigen Jahren die Höhe der Dächer erreicht. Im Lauf der Zeit hatten die meisten Wände und Decken unter seinem krümelnden Druck nachgegeben. Jetzt, fast fünfzig Jahre nach ihrer Errichtung, waren diese Unterkünfte von Sandhaufen besetzt. Dennoch gab es einige wenige Räume, die noch nicht eingestürzt waren.

In einem davon gewährte man Gul Bibi und ihrem Geliebten Obdach. Ein paar Tage lang rührte sich das Paar kaum aus seiner kleinen Kammer. Die einzigen Lebenszeichen waren die sich öffnenden und schließenden Fensterläden, wenn der Wind nachließ oder erstarkte oder wenn die Soldaten Essen zur Hütte brachten. Eine Weile nachdem das Essen an der Türschwelle abgestellt worden war, öffnete sich die Tür verstohlen, und der Blechteller wurde hineingezogen, um eine Weile später wieder hinausgeschoben zu werden.

Als die Tage verstrichen, gewann das Paar offenbar an Mut. Wenn der Mann herauskam, um nach seinem Kamel zu sehen, ließen sie die Tür manchmal offen. Eines Tages kam dann auch die Frau heraus, um aus Dornensträuchern einen Besen zu binden, mit dem sie den Raum auskehren könnte. Nach einer kurzen Zeit der Untätigkeit fing der Mann aus eigenem Antrieb an, mit seinem Kamel Wasser für die Soldaten zu holen. Zweimal am Tag belud er das Tier mit Wasserschläuchen und suchte die Quelle auf. Einmal brachte er als Geschenk ein paar Körbe zum Fort, die das Mädchen aus Dattelpalmenblättern geflochten hatte. »Darin könnt ihr euer Brot aufbewahren«, erklärte er den Soldaten. Und diesem Muster folgte das Leben, während die Zeit verging. Aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen Monate. Der Winter wich dem Sommer. Einige Soldaten verließen das Fort, als ihre Dienstzeit endete. Andere kamen an, um ihren turnusmäßigen Dienst an diesem Stützpunkt abzuleisten.

Bei jeder – selbst noch so unbedeutenden – Veränderung schien sich das Paar für eine Weile zurückzuziehen. Sie wagten sich kaum nach draußen, und alle Läden blieben geschlossen. Dann, nach einer gewissen Zeit, kamen sie vorsichtig heraus und passten sich langsam der Veränderung an. In diesem Zustand erinnerten sie die Soldaten an kleine furchtsame Wüstenechsen, die beim geringsten Anzeichen von Gefahr Hals über Kopf in ihre Schlupflöcher huschen.

Von jedem abrückenden Trupp versuchten einige Soldaten, was sie aus ihrem dürftigen Besitz entbehren konnten, für das Paar zurückzulassen. Ein Paar halb abgetragene Schuhe, ein geflicktes Bettlaken, irgendwelche Aluminiumgefäße. Diese Sachen packten sie als Geschenk ein und legten sie auf der Schwelle der Hütte ab, bevor der Armeelaster sie zurück zum Hauptquartier fuhr. Dann begannen die Soldaten an jedem Zahltag Geld zu sammeln und bestanden darauf, es dem Mann dafür zu geben, dass er ihnen das Wasser holte. Das erste Mal weigerte er sich, das Geld anzunehmen, aber da die Soldaten ihm seine Ablehnung anscheinend übelnahmen, zwang er sich, die Bezahlung zu akzeptieren, ohne jedoch ein Wort des Dankes auszusprechen. Mit einer undeutbaren Miene nahm er das angebotene Geld entgegen, stopfte es in eine Tasche seiner abgerissenen Weste und ging. Tatsächlich kam es gelegentlich vor, dass neustationierte Soldaten sich durch seinen Ausdruck unendlicher Nachsicht, seine Unnahbarkeit und seine unbewegte Miene verunsichert fühlten. Doch mit der Zeit akzeptierte ihn jede neue Gruppe, auch wenn es niemand schaffte, die Barriere zu überwinden, die er um sich errichtet hatte.

Die wirkliche Veränderung kam erst mit der Geburt ihres Kindes.

Die Soldaten hatten sich an die immer gleiche Ansammlung von tristen Gebäuden mit ihren mürrischen und frustrierten Bewohnern gewöhnt, die einer wie der andere die auf diesem trostlosen Stützpunkt vergeudeten Tage bedauerten und sich verzweifelt nach der Rückkehr in bewohnbarere Gegenden sehnten, nach den Bildern und Geräuschen überfüllter Basare, dem Geruch von Wasser und Vegetation, dem Gefühl von sauberer, frischgewaschener Kleidung auf der Haut und den Scherzen und dem Gefeilsche in den Läden. Doch mit der Nachricht von der Geburt schien sich die Atmosphäre von Groll und Verbitterung, die im Grunde ständig auf diesem Stützpunkt lastete, mit einem Mal zu lichten.

Für die meisten Soldaten war der Anblick des verrunzelten Neugeborenen mit seinen schwarzen Locken, das von seiner Mutter herumgetragen wurde, ein schieres Wunder. Das dünne klägliche Stimmchen des Babys rief Erinnerungen an ihre eigenen Familien wach, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatten.

Durch die Geburt ihres Sohnes hatte offenbar auch das Paar seine Ängste verloren. Ja die beiden schienen ihrer Sorgen und Spannungen endlich ganz entledigt zu sein.

Sobald die Jahreszeit der Sandstürme vorüber war, flocht die Frau aus Wüstengestrüpp ein Vordach und befestigte es über der Tür, zum Schutz gegen die starke Sonne der kommenden Sommermonate. Sie mischte etwas Lehm und Wasser und bestrich damit die Wände und den Fußboden des Zimmers und die Fassade der Hütte.

Sie tat mehr als das. Sie errichtete ein Mäuerchen von ungefähr sechs Zoll Höhe und fasste damit eine Fläche von der Größe zweier Betten vor ihrem Zimmer ein. Sie versah ihren kleinen Hof auch mit einem Eingangstor – einem Zugang mit zwei Seitentürmchen, die jeweils von einem kleinen runden Knubbel gekrönt waren. Als sie damit fertig war, stand sie stolz davor und wartete darauf, dass es Abend wurde und ihr Mann zurückkehrte und ihr Werk sah.

Sie musste lange warten, denn sein Kamel hatte sich beim Grasen entfernt. Als er endlich heimkam, sah er ihr Werk lange an, ehe er etwas sagte. »Mein Herz, entferne die Türme, irgendetwas gefällt mir an ihnen nicht.«

Sie stand eine Zeitlang reglos da, und dann, als sie die Bedeutung seiner Worte verstand, stürmte sie auf sie zu und zerschlug sie wieder zu Lehm.

So, wie ein Jahr endete und ein neues begann, folgte subedar auf subedar. Ja das Paar maß den Lauf der Zeit anhand des Wechsels der subedars. Als der sechste eintraf, wussten sie, dass der Junge fünf Jahre alt war.

Und was für ein lebhaftes und munteres Kind er war! Mit Armeerationen aufgewachsen, sah er älter aus, als er war. Er verbrachte seine Tage damit, sich eigene Spiele auszudenken und sie allein mit sich zu spielen oder, von Fels zu Fels hüpfend, den Soldaten auf ihren Patrouillen zu folgen. Abends war er immer müde und kroch seiner Mutter auf den Schoß und schlief ein Weilchen, bevor sie sich ans Essen machten.

Eines Abends, als der Mann mit Wasser von der Quelle zurückkehrte, schlief der Junge noch immer auf dem Schoß seiner Mutter.

Sie machte Anstalten aufzustehen, aber der Mann hielt sie mit einer Handbewegung auf. »Bleib noch ein wenig, ich sehe dich gern an. Du strahlst Frieden aus. – Ich frage mich, wie sein Leben sein wird, wenn er erst erwachsen ist. Was möchtest du, dass aus ihm wird?« Er sah die Frau an.

Sie dachte eine Weile nach. »Möge er ein Kameltreiber werden, schön und freundlich wie sein Vater«, murmelte die Frau.

»Und sich in die Tochter des sardars verlieben, die Frau seines Herrn«, entgegnete der Mann.

»Und sie entführen«, fuhr die Frau fort.

»In ein Leben von Elend und Kummer und Schrecken«, gab der Mann zurück.

»Sag das nie wieder. Du darfst niemals so reden!«, flüsterte sie.

Der schlafende Junge schlug plötzlich seine dunklen Augen auf und sagte lachend: »Ich habe euch zugehört, und ich werde euch sagen, was aus mir wird! Ich werde ein Häuptling sein, ich werde Pferde und Kamele besitzen. Ich werde eure Freunde bewirten und euren Feinden die Stirn bieten, wo immer sie auch sind!«

Sanft schob die Frau den Jungen von ihrem Schoß und begann, die Abendmahlzeit vorzubereiten.

Eines Wintermorgens, als das Paar vor der Hütte saß, tauchte plötzlich ein Kamelreiter auf und ritt geradewegs zum Fort. Sein Erscheinen war so unerwartet, dass ihnen keine Zeit blieb, sich zu verstecken. Also blieben sie regungslos sitzen, während der Fremde seine Geschäfte erledigte und wieder davonritt, ohne einen Blick in ihre Richtung zu werfen. Doch kaum war er hinter dem Kamm verschwunden, rief das Paar das Kind zu sich, das im Staub des Hofes gespielt hatte, und zog sich in die Hütte zurück, als böte ihr kühler Innenraum mit einem Mal mehr Wärme als die Sonne draußen.

Kurze Zeit später kam der subedar zur Hütte und bat den Mann nach draußen. Er kam gleich zur Sache.

»Der Reiter, der gerade das Fort verlassen hat, war ein Siahpad«, erklärte der subedar. »Er hat sich nach euch erkundigt. Du weißt, was das bedeutet?«

Der Mann nickte stumm.

»Wenn du gehen möchtest«, fuhr der subedar fort, »hol dir etwas Essen aus der Kantine. Die Männer haben einen Beutel für euch gepackt. So Gott will, werden wir uns eines Tages wiedersehen.«

Das Paar brach in der frühen Abenddämmerung auf seinem Kamel auf: der Mann in der Mitte mit dem Jungen vor sich und die Frau hinter ihm. Wieder witterte er den altvertrauten Geruch der Angst. Die Frau hatte keine Fragen gestellt. Sie packte und zog sich schnell an, streifte erst sich und dem Jungen warme Sachen über und knüpfte dann ein leichtes Bündel aus den Dingen, die sie für ihre Reise benötigen würden. Den Rest ihrer Habseligkeiten, der Dinge, die sich im Lauf der vergangenen Jahre angesammelt hatten, stapelte sie ordentlich in einer Ecke des Raums.

Ihr Mann hatte das Kamel zur Türschwelle geführt und es niederknien lassen. Er hatte sein Gewehr gereinigt, und es hing wieder quer über seinen Rücken. Als sie herauskam, um das Kamel zu besteigen, warf sie einen raschen Blick zurück in den Raum, und ihr Blick streifte kurz den festgestampften Lehmboden, die Dattelpalmenmatten, die sie über die Jahre geflochten hatte, und die verlöschende Glut auf der Feuerstelle. Ihr Gesichtsausdruck blieb so ruhig und gelassen, als wäre sie schon seit langem auf diese Reise vorbereitet gewesen.

Das einsame Kamel folgte ungefähr dreißig Kilometer weit der durchhängenden Telegrafenleitung, bevor der Mann beschloss, ostwärts ins zerklüftete Land abzubiegen.

Sie versuchten, ihr Wissen und ihren Verstand voll und ganz auszunutzen. Sie variierten ihre Geschwindigkeit, wechselten häufig die Richtung und ebenso die Tageszeit, zu der sie reisten. An keinem Wasserloch hielten sie sich länger als unbedingt nötig auf. Um zu rasten, suchten sie die abgeschiedensten Stellen aus, und selbst da häuften sie Strauchwerk und Dornbüsche auf, um sich selbst und das Kamel zu verbergen.

Von ihren Verfolgern war nichts zu sehen, und nach fünf Tagen fasste die Frau wieder etwas Mut. »Vielleicht war der Fremde gar kein Siahpad. Vielleicht hat man uns nicht erkannt«, meinte sie hoffnungsvoll. »Vielleicht hat er sein Wissen für sich behalten. Vielleicht haben sie sich nicht auf die Suche nach uns gemacht. Vielleicht haben sie unsere Spur verloren«, murmelte sie im Singsang.

»Nein«, sagte der Mann, »sie sind hinter uns her. Ich spüre es in der Luft.«

Der Mann behielt recht. Am Morgen des sechsten Tages, als sie gerade an einem Wasserloch ihren Schlauch füllten, sahen sie ihre Verfolger am Horizont erscheinen.

Es war noch früher Morgen, die Luft der Wüste ungetrübt von Sandstrudeln und dem Wirbeln der Staubteufel. Die Schar war eine erhebliche Strecke von ihnen entfernt, aber es bestand kein Zweifel daran, um wen es sich handelte. Der Ehemann der Frau und deren Vater ritten auf ihren Kamelen ein kurzes Stück der Hauptgruppe voraus.

Der Mann rief Gul Bibi zu sich heran. Er legte ihr die Hand auf die Schulter und sah ihr in die Augen. »Es gibt kein Entrinnen, für keinen von uns. Es hat nie ein Entrinnen gegeben. Du weißt, was ich jetzt tun muss?«

»Ja«, erwiderte sie. »Ich weiß es. Wir haben viele Male über diesen Tag gesprochen. Aber ich habe Angst, mein Herz.«

»Fürchte dich nicht«, sprach der Mann. »Ich werde dir folgen. Ich werde dir bald nachfolgen.« Die Frau entfernte sich ein paar Schritte und blieb, den Rücken zum Mann gewandt, stehen. Plötzlich sprach sie wieder. »Töte den Jungen nicht. Vielleicht werden sie ihn verschonen. Ich bin bereit.«

Der Mann schoss ihr in den Rücken, noch während sie sprach. Dann lud er sein Gewehr nach und sah den Jungen nachdenklich an, der ihm, ohne zu blinzeln, entgegenstarrte. Mit einem Achselzucken wandte sich der Mann ab, ging zum knienden Kamel und erschoss es. Dann stellte er sich neben den Jungen und wartete darauf, dass die Verfolger ihn erreichten.

Die Schar kam ans Wasserloch geritten und saß ab. Der Alte ging voraus. Er warf einen Blick auf den hingestreckten Körper seiner Tochter und sah deren Geliebten an.

»Wer ist der Junge?«, fragte er. Seine Stimme war kalt und ohne Gefühl. Die Stimme eines Fremden. Die tintenschwarzen Falten seiner Kopfbedeckung verbargen sein Gesicht zur Hälfte, aber die Augen waren die altvertrauten, die jeder Mann des Stammes kannte. Augen, die so lebhaft wie keine anderen Zorn, Hass, Liebe, Lachen, Zuneigung und Belustigung zeigen konnten. Jetzt zeigten sie nichts.

»Wer ist der Junge?«, fragte der sardar noch einmal, und seine Stimme blieb ausdruckslos, verriet nicht einmal Ungeduld.

»Der Sohn deiner Tochter«, erwiderte der Mann.

Der Junge stand zitternd da, während die zwei Männer über ihn redeten. Er fummelte nervös an einem kleinen silbernen Amulett, das ihm an einer grauen Schnur um den Hals hing.

Der Ehemann der toten Frau kam näher. »Wessen Sohn ist er?«, knurrte er. »Deiner oder meiner?« Der Liebhaber gab keine Antwort, sondern sah wieder dem Alten in die Augen. »Er ist ihr Sohn«, wiederholte er und deutete dabei auf den zusammengekauerten Jungen. »Dieses Silberamulett gehörte ihr. Sie muss es ihm vor ihrem Tod umgehängt haben. Erkennst du das Amulett nicht wieder? Sie sagte immer, du hättest es ihr zur Abwehr von bösen Geistern geschenkt.«

Der Alte sagte nichts, sondern hob einen Stein auf. Seine Genossen taten es ihm nach. Der Liebhaber wankte nicht, als der erste Steinhagel ihn traf. Sein Gesicht und die Schläfen fingen an zu bluten. Es kam ein zweiter Steinhagel, dann ein dritter, ehe er zu Boden fiel.

Zunächst saß er mit ausgebreiteten Armen und Beinen da. Dann lag er, nur noch auf dem Ellbogen aufgestützt. Zuletzt verließ ihn auch die Kraft zu dieser letzten Geste des Stolzes, und er lag auf dem Boden ausgestreckt, seine Kleider dunkel von Blut, das ihm auch in Rinnsalen über den Rücken rann und den Boden befleckte. Die Steine prasselten weiter auf ihn ein, während die Männer ihren Kreis immer enger um ihn zogen. Die Tortur endete erst mit dem Tod, als jeder Knochen gebrochen und der Kopf bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert war.

Nachdem sie den Liebhaber getötet hatten, wandte sich der beleidigte Ehemann zu seinen Gefährten.

»Jetzt nehmen wir uns den Jungen vor.« Der Junge, der neben dem toten Kamel gestanden hatte, hörte dies und fing an zu wimmern.

»Nein«, mahnte der Alte, »der Tod des Jungen ist nicht nötig. Wir werden ihn so zurücklassen, wie wir ihn gefunden haben.«

Ein paar der anderen Männer murmelten zustimmend. »Ja, mag er bleiben, wo er ist«, pflichteten sie ihm bei. »Der sardar hat recht.«

Die Männer schleiften die Leichen ein kurzes Stück weiter und bestatteten sie jede für sich in zwei Türmen aus den sonnengeschwärzten Steinen, die in großer Zahl rings um das Wasserloch verstreut lagen. Sie benutzten Schlamm und Wasser, um die Türme zu verputzen, damit ihr Werk Bestand hätte und vor jedem, den es kümmerte, Zeugnis davon ablegen mochte, wie die Siahpads Beleidigungen ahndeten. Der Alte beteiligte sich nicht an der Bestattung, sondern schlenderte allein umher. Wohl aber hielt er an der Stelle inne, wo die Leichname gelegen hatten, und stand eine Zeitlang da.

Sobald die Männer fertig waren, saßen sie auf und ritten davon. Schon nach einer kurzen Strecke jedoch zügelte der Vater der toten Frau sein Kamel.

»Ich hätte den Jungen mitnehmen sollen«, sagte der ältere Mann und starrte, die Augen mit der Hand beschattend, in die Richtung des Wasserlochs.

»Der Tod wäre das Beste für seinesgleichen«, stieß der Schwiegersohn hervor. »Das Balg hat schlechtes Blut in sich.«

»Die Hälfte seines Blutes ist mein Blut. Das Blut der Häuptlinge dieses Stammes. Was meinst du mit schlechtem Blut?«

»Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe«, gab der Ehemann zurück. »Er hat schlechtes Blut. Es wird nichts Gutes aus ihm werden.«

Der sardar trieb sein Kamel an das des anderen Mannes heran, während die Übrigen ihn beobachteten. Er blickte um sich. »Lasst euch eines gesagt sein«, rief er laut aus. »Meine Tochter sündigte. Sie sündigte gegen die Gesetze Gottes und die unseres Stammes. Doch auch das sei euch gesagt. Als sie geboren wurde, war keine Sünde in ihr, noch als sie heranwuchs, noch als sie verheiratet wurde. Zur Sünde wurde sie nur getrieben, weil ich sie nicht mit einem Mann verheiratete!«

Er streckte seinem Schwiegersohn einen zitternden Finger entgegen. »Du weißt nur zu gut, was ich meine!«, donnerte er, während seine Gefühle plötzlich aus ihm hervorbrachen. »Heirate eine andere Frau, heirate so oft, wie du willst! Jede Einzelne von ihnen wird zur Sünde getrieben werden, aus Gründen, die dir wohl bewusst sind!«

Bei dieser Beleidigung, die ihm vor den Männern seines Stammes ins Gesicht geschrien wurde, verfinsterte sich das Gesicht des anderen vor Wut.

»Du hättest solche Dinge nicht sagen dürfen, alter Mann, und magst du auch unser Häuptling sein!«, schrie er, während er schnell sein Schwert zog und auf Gul Bibis Vater einhieb. Einmal, zweimal, dreimal holte er aus, und der Alte war schon tot, als er zuckend wie eine zerbrochene Puppe vom Sattel zu Boden glitt.

Nach seinem Tod zerstreute sich die Schar. Die Männer hielten sich nicht damit auf, den Leichnam ihres Häuptlings ordentlich zu bestatten, sondern ließen ihn lediglich mit einer dünnen Schicht Sand bedeckt zurück in der Hoffnung, dass der nahende Sandsturm ihn tiefer begraben würde. Ob erschrocken über das Böse, das sie mit angesehen hatten, oder aus Angst, in eine weitere Fehde hineingezogen zu werden, oder vielleicht ihrer jeweiligen Gesellschaft überdrüssig, ritten sie einfach hastig davon.

Am Wasserloch hatte der Junge, nachdem die Schar abgezogen war, zu zittern aufgehört. Er hatte seine Angst überwunden und saß jetzt zwischen den zwei Türmen und spielte mit einigen Steinen und Quarzkristallen. Zunächst hatte er versucht, ein paar Steine aus den Türmen herauszulösen, aber sie waren zu fest ineinander verkeilt, und seine Finger konnten nichts ausrichten.

Während die Sonne höher stieg, saß er ruhig da und beobachtete die Wolken von Sandflughühnern, die am Himmel erschienen. Schwarm um Schwarm landeten sie am Rand des Wasserlochs, tunkten ihre Schnäbel ins Wasser und flogen wieder hinauf in die Sonne. Ihre charakteristischen rollenden Rufe und das Schwirren unzähliger Flügel lenkten ihn ein wenig von dem Grauen ab, das er gerade erlebt hatte.

Dann war er völlig allein. Die Tausende von Vögeln, die ihm eine Weile Gesellschaft geleistet hatten, waren verschwunden. Ganz ohne etwas, das ihn zerstreut hätte, wurde er sich seines Durstes und Hungers bewusst. Eine Zeitlang versuchte er, ihm zu widerstehen, aber als die Stiche heftiger wurden, ging er schließlich zum Kamel und öffnete den Proviantbeutel. Er aß ein wenig, trank etwas Wasser und legte sich dann hin, an das tote Kamel geschmiegt, während der Sandsturm herankam.