Читать книгу Kains Königsweg - Jan Holmes - Страница 6

ОглавлениеEins

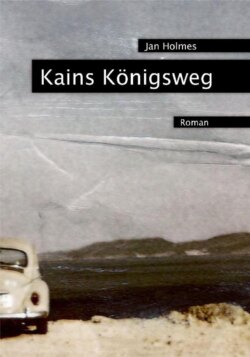

Vater verließ uns, als ich noch ein Säugling war. Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist ein Bild, das ich einmal zufällig in einer Schublade im Schlafzimmer meiner Mutter entdeckte. Sie erwischte mich damit, und ich habe es später nie wieder gesehen. Das Foto war eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme mit einem gezackten Rand, das meine Eltern wahrscheinlich in ihren Flitterwochen zeigte. Sie standen vor einem alten VW-Käfer, meine Mutter in einem gestreiften Minikleid, mein Vater mit einer dunklen Stoffhose und einem Hemd, das er halb aufgeknöpft hatte.

Die Arme meiner Mutter waren um seine Taille geschlungen, sie lehnte sich an ihn, während er lässig eine Zigarette hielt und sonst kaum zu merken schien, dass sie da war. Im Hintergrund gab es außer ein paar verschwommenen Hügeln wenig zu sehen, ich weiß bis heute nicht, wo das Bild aufgenommen wurde, und habe mich auch nicht getraut, danach zu fragen. Die Perspektive des Bildes war leicht schief, wahrscheinlich hatten sie die Kamera irgendwo hingestellt und das Bild mit Selbstauslöser aufgenommen, vielleicht fragten sie aber auch nur jemanden, der das Bild machte und den Apparat nicht gerade halten konnte.

Was sagten ihre Augen? So kurz, wie ich das Bild gesehen habe, so deutlich haben sich mir doch ihre Gesichter eingeprägt. Meine Mutter, glücklich, verliebt, ihr schmales Gesicht umrandet von einer aufgesteckten Frisur mit einem hellen Haarband, ihre vollen Lippen wahrscheinlich rot bemalt wie ein Pin-up der Fünfziger-Jahre, diese sexy-schüchterne Art, wie man sie auf alten Postkarten sieht. Mein Vater dagegen lehnte sich an den Wagen zurück, rauchend, selbstbewusst, dunkles, leicht lockiges Haar, lange Koteletten, ein insgesamt schneidiges, etwas aufsässiges Auftreten, so als wollte er sagen: Guck nicht so blöd!

Aber ich habe das Bild nie wieder gesehen. Einmal fragte ich meinen Bruder danach, aber er hatte auch keine Ahnung, ob meine Mutter diesen Beweis ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit unserem Vater, ihrem Ehemann, vernichtet hatte, um endgültiger vergessen zu können, noch wusste er überhaupt von der Existenz des Bildes. Wäre mir nicht der tadelnde Blick meiner Mutter im Gedächtnis geblieben, als sie mir das Bild wegnahm und mich auf mein Zimmer schickte, ich hätte mir einbilden können, das Foto nur in einer der alten Zeitschriften gesehen zu haben, wie sie beim Friseur auslagen und in denen ich blätterte, wenn ich darauf wartete, dass meine Mutter sich zu Weihnachten neu herrichten ließ.

Damals ging es uns wahrscheinlich besser, ich kann mich an die frühen Jahre meiner Kindheit nicht im Detail erinnern, aber ich weiß zumindest, dass es damals noch nie geheißen hat: Nein, das können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer, das ist aber sowieso überflüssig, verstehst du nicht, dass das unnützer Luxus ist? Das kam erst später.

Luxus. Was fängt man als kleines Kind damit an? Für mich wurde »Luxus« im Laufe der Zeit zu etwas Lächerlichem, etwas, das nur dumme Leute brauchten, Snobs, die ihre Nase hoch trugen, die nie im Dreck gewühlt hatten und die sich Sachen leisten konnten (und das auch taten!), Sachen, die sie nie im Leben brauchten, Sachen, mit denen sie sich schmücken und behängen konnten, hinter denen sie sich versteckten, mit denen sie sich maskierten. Aber ich wusste ja, warum sie das taten: nicht etwa, weil sie es konnten, nein, der Grund war der, dass sie nicht arm, aber armselig waren, sie brauchten diesen Müll, diesen teuer erkauften Schrott, um von sich abzulenken, um zu verschleiern, dass sie nichts zu bieten hatten. Armselige Arschlöcher.

Für mich wurde Luxus etwas ganz anderes. Im Sommer fuhren wir natürlich nicht weg, dazu fehlte das Geld. Wenn die anderen Kinder in meiner Schulklasse nach den großen Ferien davon erzählten, wie sie in Italien am Strand gelegen hatten, wie sie in den Bergen gewandert waren, auf einem Schiff gefahren oder einige ganz besonders Beneidete sogar mit einem Flugzeug geflogen waren, stand ich nicht daneben. Ich wollte mir diese Geschichten nicht anhören, die diese Angeber absonderten, die vielleicht sogar erstunken und erlogen waren. Klar, Oliver, du bist mit einem Schiff gefahren, wer soll das glauben? Wahrscheinlich war’s ein richtiges Piratenschiff, denk noch mal genau nach, so war’s doch, oder? So eins, wie das, worüber wir in der Schule gelesen haben, im Buch »Die Schatzinsel«, richtig, genau so eins war es doch?

Ich hielt mich abseits und dachte an unsere Form von Luxus: den kleinen Garten hinter unserem Reihenhaus, die Tage in der Plastikwanne, spielend mit den Sachen, die Vater noch gekauft hatte und die ich jetzt ebenso wie das Fahrrad meines Bruders benutzte, wie seine Hosen, Hemden und zu oft gestopften Socken, die ich verbrauchte, bis nichts mehr davon übrig war.

Es ging uns besser, als Vater noch da war. Na ja, mir nicht, ich war ja noch ein kleiner Wurm, der mit einer Flasche, ein wenig warmer Milch zufrieden war. Aber Timo, mein Bruder, der fast zehn Jahre ältere, hat noch die volle Breitseite mitbekommen, die komplette Ladung an Liebe in Form von Geschenken, die die fehlende Zeit ersetzen sollten, die Vater nicht da war, auf Montage, wie es immer hieß.

Was das bedeutete, sollte ich erst viel später erfahren, aber nur so viel: Wenn ein Mann Wochen und Wochen nicht zu Hause ist, ist die Versuchung, sich von irgendeiner kleinen Nutte verführen zu lassen, obwohl zu Hause die liebende Frau mit den beiden Söhnen wartet, viel zu groß, als dass mein Vater, der Schwächling, sich dagegen hätte wehren können. So wurde mir zumindest berichtet.

Warum erzähle ich Ihnen das alles? Glauben Sie bloß nicht, dass ich Ihr Mitleid will, davon hatten wir schon genug, als mein Vater weg war. Als er endlich weg war, sagte meine Mutter immer. Sie wollte sich lieber allein mit ihren Kindern durchschlagen, sie zu ehrlichen und guten Menschen erziehen, als sich noch länger mit einem betrügenden Gauner abgeben zu müssen, dessen dreckiges Geld ihr Sachen kaufte, Luxus, der sie mit Ekel erfüllte.

Nein, Ihr Mitleid ist mir völlig egal, wir wurden überschüttet damit. Von Nachbarn, von wohlmeinenden Verwandten, die glaubten, ihr Bedauern würde uns helfen, über den »Verlust« hinwegzukommen. Blöde Besserwisser, die jetzt meinten, meiner Mutter erzählen zu müssen, dass sie es ja schon immer gewusst hatten, ja, bereits vor der Hochzeit, als die beiden sich kennenlernten, hätten sie gesagt: Das geht doch nie gut, der ist nichts für unsere Maria. Ha! Die heilige Maria, die sich mit so einem Typen einließ, einem Frauenheld (wie man hörte), einem Trinker (wie man vermutete), das konnte doch nichts werden.

Und sie alle kamen der Reihe nach an, bemitleideten meine Mutter, saßen bei Kaffee und Kuchen, den sie selbst mitbrachten, da wir ja jetzt so mittellos waren, guckten traurig aus der Wäsche, als wären sie verlassen worden und verschwanden dann nach einer knappen Stunde wieder (wichtige Termine warteten!). Und das Einzige, was man später noch von ihnen sah, waren ein paar lieblose, vorgedruckte, zum Kotzen hässliche Weihnachtskarten.

Nein, Mitleid hatte ich genug, von allen Seiten, von Kindergärtnerinnen, von Mitschülern, die ich dafür hasste. Es war mir lieber, irgendein kleiner Scheißer versuchte, mich in der Schule damit aufzuziehen, mir damit einen Schlag zu verpassen, indem er mir hinterher sang: »Dein Vater sitzt im Knahast.« Das war einfach. Ich wartete nach dem Unterricht auf ihn, und er wusste genau, was die Stunde geschlagen hatte. Er konnte von Glück sagen, dass er noch seine Milchzähne hatte und dass man teure Jacken waschen und wieder nähen konnte.

Solche Typen waren einfach ruhig zu stellen und einfach zu hassen. Aber mitleidige Blicke und verständnisvolles Nicken, wenn man die verschlissene Schultasche des älteren Bruders unter dem Pult stehen hat, statt einen kreischend bunten Kasten, den man haben muss, um etwas zu gelten, diese Blicke kann man zwar hassen, aber man kann ihre Besitzer nicht verprügeln, dazu reicht der Anlass einfach nicht aus.

Einmal ließ ich mich gehen und verpasste einem von ihnen eine Ohrfeige, als wir zusammenstanden und vom Wochenende erzählt wurde, von Ausflügen, von Kinobesuchen und anderem mehr. Als die Reihe an mir war und ich nichts sagte, nickte er nur und sagte etwas wie: »Ach ja, stimmt …« Zu Hause wartete meine Mutter auf mich und meinte, Michaels Mutter habe angerufen, ich hätte ihren Sohn geschlagen. Es gab keinen Grund, das zu leugnen, und die strafenden Blicke der heiligen Maria zeigten mir, dass ich zu weit gegangen war, aber ich wusste: Mitleid und Verständnis von Leuten, die es viel zu gut meinen, sind ein besserer Nährboden für Hass als offene, ehrliche Feindseligkeiten.

Also sparen Sie sich Ihr Mitleid, ich versuche hier nur, meine Gedanken zu sortieren, und je mehr ich das tue, desto mehr Teile des Puzzles, das meine Biografie ausmacht, tauchen aus dem Strom der vergangenen Zeit auf. Ich sitze mit einem Kescher am Ufer und fange die kleinen Stückchen nach und nach ein, betrachte sie kurz und lege sie dann auf den Tisch, jedes an seine Stelle. Manchmal finde ich die Stelle nicht sofort, weiß nicht, wie ich die kurze Episode, den schnellen Gedanken einordnen soll, aber ich muss das Teil ablegen, um es loszuwerden und damit sich später alles zu einem großen Bild zusammenfügen lässt. Auch habe ich keinen Einfluss darauf, in welcher Reihenfolge die Teile auf mich zuschwimmen, ich muss einfach nehmen, was da ist, sobald es da ist.

Und was war der Grund dafür, dass mein Vater im »Knahast« saß? Einiges der Geschichte hat mir Timo erzählt, anderes habe ich mir später zusammengereimt und aus einzelnen Artikeln der Tageszeitung herausgesucht. Mein Vater war kein Mörder, so wie ich einer bin, eigentlich war er ein kleines Licht, ein Gelegenheitsgauner, der Leuten im Gedränge im Bus oder an der Schlange im Supermarkt ein paar lausige Scheine aus der Tasche zog. Um sein Gehalt aufzubessern, hatte er leider die Angewohnheit, seinem Hobby auch während der Arbeitszeit nachzugehen, und irgendwann erwischte er die Tasche seines Chefs, die er um etwas Bargeld erleichtern wollte. Das Problem war nur, dass sein Chef die besagte Tasche gerade trug. Bevor er endgültig einfuhr, soll er mit Anekdoten dieser Art auf jeder Feier aufgetrumpft haben, er prahlte wie selbstverständlich mit seiner Dummheit und hatte die Lacher natürlich immer auf seiner Seite.

Weniger lustig wurde die Geschichte, als er erkrankte. Er hatte als einfacher Arbeiter jahrelang in einer Fabrik gearbeitet, die Farben herstellte, und eines Tages hatte seine Lunge genug von den Dämpfen und Lösungsmitteln.

Es ist natürlich sehr einfach, den bösen Chemikalien den Schwarzen Peter zuzuschieben, denn mein Vater war genauso schuld an seiner Lage. Wer rauchte denn mehrere Schachteln Zigaretten am Tag, wer pfiff denn auf die Vorschrift, bei der Arbeit mit den Fässern Atemschutz zu tragen? Irgendwann war einfach Schluss mit der Vergewaltigung seines Körpers, und seine Lunge zog die Notbremse, ließ ihn Blut husten und während der Schicht zusammenbrechen.

Danach wurde sein Markenzeichen ein übergroßes Taschentuch aus kariertem Stoff, das er ständig bei sich trug und benutzte, wenn seine Lunge sich wieder einmal meldete, um etwas von dem Dreck auszuwerfen, den er jahrelang hineingepumpt hatte.

Infolgedessen war nicht mehr viel mit ihm anzufangen, er war ständig krank, konnte kaum noch einen Job übernehmen, fing an zu husten, wenn es nur ein bisschen staubte, kriegte kaum Luft, wenn er sich über längere Zeit körperlich anstrengen musste. Mit einem Wort, er war ein Wrack, abgeschrieben, zu nichts mehr zu gebrauchen.

Aber zu Hause warteten zwei hungrige Mäuler, das dritte (meins) war unterwegs, Timos Wechsel auf eine weiterführende Schule stand an und die damit verbundene Pflicht, weitere Jahre für ihn zu sorgen, ohne dass er mit einem eigenen Einkommen aushelfen konnte. Was war also das Richtige? Gab es eine Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen und dabei gutbürgerlich, integer und ehrlich zu handeln? Wie entscheidet man über den Lebensweg seiner Frau und seiner Kinder, wie weit lassen sich Recht und Gesetz beugen, wenn man am Abgrund steht? Kann man von seinem zehnjährigen Sohn erwarten, dass er versteht, dass er sich als hellster Kopf der Familie als Automechaniker um den Unterhalt wird kümmern müssen, weil sein Vater ein kleiner Dieb und Versager ist? Kann man diesem Kind verständlich machen, dass es sich das Abitur, eine akademische Laufbahn und all das, gefälligst aus dem Kopf schlagen soll, weil er in spätestens sechs Jahren auf eigenen Beinen stehen und seine Familie ernähren muss?

Man kann über meinen Vater sagen, was man will, aber uns im Regen stehen lassen, das konnte er nicht. Er versprach meinem Bruder, er werde zur Universität gehen und lernen können, was immer er wolle, er gab meiner Mutter die Hand darauf, für uns zu sorgen, und das tat er. Er besann sich darauf, was er konnte, und so begannen seine wochenlangen »Montage«-Jobs.

Mein Vater war seit ehedem ein verdammt guter Autofahrer und ein paar Wochen in den richtigen Kneipen ließen seine Fähigkeit in den richtigen Kreisen bekannt werden. So dauerte es nicht lange, bis er die ersten Angebote bekam, Wagen zu fahren, und er war skrupellos genug gegenüber dem Gesetz und fürsorglich genug gegenüber seiner Familie, um nach dem Strohhalm zu greifen.

Es war an einem Freitagabend vor ziemlich genau zwanzig Jahren, als mein Vater am anderen Ende des Landes in irgendeiner Stadt mit laufendem Motor vor einer Gasse stand, die zum Hintereingang einer Bank führte. Drei seiner Kollegen hatten sich in der Nähe der gepanzerten Stahltür versteckt und warteten auf den Geldtransporter, der die in der Woche angefallenen Einzahlungen in Sicherheit bringen sollte. Dass das kleine Vermögen diese Sicherheit nie erreichen sollte, dafür wollten die drei sorgen, mein Vater war dann dafür zuständig, seine Kollegen und die Beute wegzubringen.

Es lief auch alles glatt, die Angestellten der Bank wie auch des Fuhrunternehmens waren viel zu überrascht, um Gegenwehr zu leisten, die Säcke mit dem Geld wechselten den Besitzer, die drei machten sich aus dem Staub, hechteten in den wartenden Wagen, und mein Vater startete durch. Ich vermute, im Auto wurden die Masken abgenommen, es gab wahrscheinlich Gelächter und siegessichere Sprüche, Gedanken an Urlaub auf tropischen Inseln, einen Rennwagen für jeden und so weiter.

Man kennt die Szene aus Bankraubfilmen, und seien Sie ehrlich: Gönnen Sie in diesen Situationen den Gangstern die Beute nicht? Stellen Sie sich beim Anblick solcher Szenen nicht vor, wie es wäre, selbst in diesem Auto zu sitzen, einen Sack auf den Knien zu haben, in dem die Scheine knistern, das Versprechen auf ein besseres Leben? Selbstverständlich ist die Sympathie auf der Seite der Gauner, weil die Figuren natürlich nie Arschlöcher sind, keine skrupellosen Mörder, sondern – wie mein Vater – warmherzige Familienväter, bedürftige Leute von nebenan oder einfach nur verdammt coole Schweine, die das große Los gezogen haben und die man in diesem Moment um ihren Gewinn beneidet. Ist es nicht so?

Und wie im Film sitzt am Steuer des Fluchtwagens ein abgebrühter Fahrer, ein Haudegen, ein todesmutiger, rote Ampeln ignorierender, über sich hochklappende Zugbrücken springender, die Polizei abhängender Teufelskerl. Genau wie im Film ist der Fahrer derjenige mit der am wenigsten fleckigen Weste, und genau wie im Film geht etwas schief.

Das Quartett war schon lange aus der Stadt heraus, eigentlich waren sie in Sicherheit und brausten so schnell, dass es gerade noch unauffällig war, über eine Landstraße. Natürlich war in der Bank in der Zwischenzeit Alarm ausgelöst worden, die Zeitungen schrieben später, dass die ganze Stadt abgeriegelt worden war, aber man wusste nicht, mit welchem Wagen die Diebe geflüchtet waren, sodass unsere Helden (das waren sie, geben Sie es zu) entkommen konnten.

Zunächst zumindest, denn hätte die Lunge meines Vaters nicht für einen Augenblick die Kontrolle über seine Atmung verloren, hätte er nicht im entscheidenden Moment einen Hustenanfall bekommen, der ihm für ein paar Sekunden die Sicht nahm und hätte der unglückliche Bürger, der spät abends noch seinen Hund ausführte, nicht ausgerechnet an dieser Kurve haltgemacht, damit sein Köter sich erleichtern konnte, mein Vater wäre heute noch bei uns.

Er wich aus, touchierte den Mann leicht und setzte den Wagen vor eine Hauswand. Das geschah in einem kleinen, verschlafenen Dorf, das allerdings nicht verschlafen genug war, um nicht mit zwei übereifrigen Beamten ausgestattet zu sein, die kurze Zeit später vor Ort waren und das Kleeblatt verhafteten. In der Juristensprache hieß es nachher wohl etwas wie »Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall und grobe Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung«, und was niemanden interessierte: Mein Vater besaß gar keine Waffe, und seine Kollegen hatten ihre nicht benutzt, aber er war dabei. Mitgefangen, mitgehangen. Und zumindest gefangen war er für die Zeit meiner Kindheit, da sein früherer Chef dafür gesorgt hatte, dass der kleine Diebstahl an eine Glocke gehängt wurde, die groß genug war, um ihn als notorischen Verbrecher darzustellen, den man für lange Zeit wegsperren musste.

Und das Beste an der Geschichte: Die Kassen der Bank waren gar nicht voll. Die Zeitungen wussten nicht ohne Spott zu berichten, dass der Bankdirektor aus irgendeinem Grund veranlasst hatte, dass ausgerechnet in dieser Woche die Einnahmen der Vortage schon am Donnerstag abgeholt wurden und so die Verletzungen des armen Mannes, der mit seinem Hund spazieren ging, viel zu billig erkauft wurden.

Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Worte die Zeitungen tatsächlich wählten, es ist auch über zehn Jahre her, dass ich die Artikel gelesen habe, aber ich weiß noch genau, dass es eine dieser typischen Formulierungen war, die den Leser gegen den Täter aufhetzen sollen – und sei es um den Preis dessen, dass ein Menschenleben mit einem Geldbetrag verglichen wird.

Seit diesem Tag hatte ich keinen Kontakt zu meinem Vater, also eigentlich hatte ich noch nie Kontakt zu ihm, ich war gerade erst geboren, als er uns verließ. Ich sage absichtlich »verließ« und nicht »verlassen musste«, denn er hat sich seinen Weg bewusst so gewählt, er wollte den Fahrer für irgendwelche zwielichtigen Typen spielen, er wollte sein Geld für uns auf eine Art und Weise verdienen, die ihn zwangsläufig in den Knahast bringen musste. Und was weiter? Für das besagte Delikt gibt es keine lebenslange Strafe, und selbst in diesem Fall wäre er doch bei guter Führung nach fünfzehn Jahren wieder entlassen worden, oder? So hört man es doch ständig im Fernsehen.

Gehen wir einmal davon aus, dass mein Vater im Gefängnis nicht noch irgendjemanden vorsätzlich umgebracht hat, hätte er zu meinem grandiosen Geburtstag, der mir das feuerrote Rad bescheren sollte, bei uns anklopfen können, hätte sagen können: »Hallo, Sohn, ich bin’s, dein Vater. Ich weiß, ich habe mich die letzten sechzehn Jahre nicht gemeldet und deinen Start ins Leben verpasst, ganz schön dumm von mir, ich weiß, aber hier bin ich jetzt.«

Hätte ich das kalte Herz gehabt, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen? Ich weiß es nicht, und die Frage hat sich nie gestellt, denn er hat nicht geklopft, er hat auch nicht geschrieben oder angerufen, nie, nicht ein einziges Mal. Und ich war die ganze Zeit zu Hause erreichbar, wir sind in all den Jahren nicht einmal umgezogen.

Und natürlich habe ich an das Nächstliegende gedacht. Natürlich habe ich meine Mutter im Verdacht, den Kontakt unterbunden zu haben. Wie einfach ist es, Briefe abzufangen und dem Mann, den sie nie besuchte, sehr deutlich zu machen, dass er es niemals in seinem ganzen verdammten Leben wieder wagen solle, seine Söhne auch nur von Weitem anzusehen. Manchmal habe ich mir vorgestellt, wie er einsam in seiner Zelle sitzt, eine Pritsche, darauf ein Laken und eine grobe Decke, an der Wand ein Waschbecken, kein Spiegel, kahle Wände bis auf ein paar blöde Poster. Über seiner Schlafstätte ist noch ein Bett, darin ein fetter, tätowierter Kerl, den man besser nicht anspricht, es gibt einen Metallspind mit ein paar Habseligkeiten und dann, versteckt in seiner Matratze ein verblichenes Bild, ein Foto seiner Familie, eingerissen und abgeschabt durch das häufige, sehnsüchtige Darüberstreichen.

Ich weiß, ich habe zu viele Filme gesehen, wahrscheinlich war es ganz anders, vielleicht war er froh, uns los zu sein, vielleicht lebt er lange wieder in Freiheit, vielleicht weit weg von uns, vielleicht aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft, ich werde es nie erfahren. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Was glauben Sie, was sechzehn Jahre Erziehung anrichten können, wie viel Hass man aufbauen kann, wenn man der einzigen Quelle an Informationen, die man hat, glauben muss und wenn man so viele schreckliche Dinge über die Person erfährt, die nur noch »dein Erzeuger« genannt wird? Sie können mir glauben, dass ein Ausmaß an Abscheu entsteht, das einen in bitteren Stunden wünschen lässt, den Gedanken »Ich wollte, er wär tot!« selbst in die Tat umsetzen zu können.

Unser Leben wurde einsamer, nachdem Vater weg war. Es stellte sich heraus, dass sich die mitleidenden Verwandten wieder anderen Angelegenheiten zum Tratschen und Bedauern überließen, nachdem sie ihr Pensum an klugen Sprüchen und »Ich hab’s immer gewusst«-Weisheiten bei uns abgeladen hatten. Ebenso waren unsere »Freunde« Vaters Freunde. Die Feiern, gemeinsame Abendessen, Spieleabende und alles, was das gesellschaftliche Leben, unseren Kontakt zur Außenwelt, ausgemacht hatte, war auf seinem Mist gewachsen, bestand aus seinem Freundeskreis, seinen Arbeitskollegen und deren Familien.

Meine Mutter war sozial praktisch mittellos, ihre einzige Schwester war ausgewandert, die Eltern lange tot, früh verstorben an irgendwelchen Krankheiten, die sie meinte, bei sich im Ausbruch befindlich feststellen zu können, wenn es ihr schlecht ging (selbstverständlich blieb sie immer gesund). Sie war weggezogen aus dem Dorf, in dem sie aufgewachsen war, um ihrem Mann das Finden einer Arbeit in der größeren Stadt zu ermöglichen.

Die anderen Kinder in der Schule konnte man natürlich auch vergessen. Meine aufbrausende Art und meine Angewohnheit, schnell Ohrfeigen zu verteilen, machte mir nicht gerade Freunde. Und selbst wenn ich mich an irgendjemanden hätte gewöhnen können (und er sich an mich), hätte ich bei jedem, der mir gegenüber freundlich war, sofort vermutet, dass er nur die Geschichte meines Vaters hören wollte, diese Räubergeschichte aus dem wirklichen Leben, das so viel spannender war als die Bücher, die wir lesen mussten.

Hätte es so jemanden gegeben, ich wäre trotzdem misstrauisch gewesen und hätte ihn nicht mit nach Hause genommen, ihn meiner Mutter als Freund vorgestellt, meine Zeit mit ihm verbracht. Mein Platz war zu Hause, in unserer kleinen Zelle, der eingeschworenen Gemeinschaft, die nicht gestört werden durfte. Niemand sprach das jemals aus, aber die gemeinsamen Abende ließen keinen anderen Schluss zu, als dass es uns nur so lange gut gehen würde, wie wir Einflüsse von außen vermieden und zusammenhielten. Gegen wen eigentlich?

Und wie bekommt man nun das Brot auf den Tisch? Ich wollte es als Kind nicht wissen, und meine Mutter sorgte dafür, dass ich es nicht mitbekam, dass ich unschuldig blieb im Geist. Als ich dann irgendwann erfuhr, woher das Geld angeblich kam, das uns unser Leben, unsere Existenz ermöglichte, war es wieder irgendein hämischer Singsang, der mich darüber in Kenntnis setzte, was meine Mutter »für eine« sei.

Ich glaubte natürlich kein Wort, passte den Spötter aber nach der Schule ab und sorgte dafür, dass er weder jemals darüber spräche, noch dass er die nächsten drei Wochen das Krankenhaus verließe. Ich hatte ihm unzweideutig klargemacht, dass es das Ende seines dreckigen kleinen Lebens bedeute, wenn irgendjemand jemals erfahren sollte, wer ihn so zugerichtet hatte. Und so machte später in der Schule die Warnung die Runde, dass eine Gruppe von brutalen Teenagern die Schulwege überwache und jeden, der sich weigere, ihnen seine Wertsachen ohne weitere Diskussion zu übereignen, brutal zusammenschlage. Der arme Lars sei das beste Beispiel dafür, hieß es, und Lars’ schlaue Lüge sorgte dafür, dass besorgte Mütter, die den Schulweg ihrer Kinder jetzt für eine Todesfalle hielten, ihre Brut in den nächsten Wochen häufiger persönlich vor der Schule absetzten und sie nach dem Unterricht auch wieder abholten. Von den marodierenden Teenagern hat man natürlich nie wieder etwas gehört, und die elterliche Vorsicht pendelte sich irgendwann wieder auf ein gesund-sorgloses Normalmaß ein.

Doch entschuldigen Sie, ich greife wieder vor, denn zunächst einmal soll es um Timo gehen, meinen Bruder und natürlich den Helden meiner Kindheit. Ich kann nicht einschätzen, was er durchmachen musste, um mir und meiner Mutter den Vater zu ersetzen, aber er hat verdammt gute Arbeit geleistet. Mit ihm hatte ich einen Schutzengel, der mich durch Feindesland geleiten konnte, der mich beschützte, mir Geschichten erzählte und mir erklärte, was er schon wusste.

Und er war derjenige, der Opfer brachte, damit ich es leichter hätte als er.

Es war Winter, einer der härtesten, die ich je erlebt habe. Es hatte geschneit, und zwar so heftig, dass die Schule ausfiel und jetzt alle Kinder draußen herumrannten, Schneeballschlachten ausfochten, Schlitten hinter sich herziehend immer steilere Hügel suchten und sich alle paar Stunden von ihren besorgten Müttern trockene Socken und heiße Schokolade bringen ließen. Timo und ich waren schon den halben Tag einen Hang nach dem nächsten heruntergeflitzt, zu zweit auf einem Schlitten, einem Luxusgerät, dem einzigen, das wir hatten: Es war nicht einer dieser Holzschlitten, bei denen man auf ein paar harten Latten sitzt und die sonst jeder hatte, nein, unser Schlitten hatte Kufen, die sich vorne fast zu einem vollständigen Kreis bogen, und die Sitzfläche war mit Stoff bespannt! Wenn sonst für gar nichts, aber für dieses Renngerät ernteten wir den Neid der anderen, und, ganz ehrlich, von mir kann ich sagen, dass ich es genoss.

Es war um die Mittagszeit, die Sonne schien kräftig, aber es war so kalt, dass der Schnee sich hartnäckig zu schmelzen weigerte und liegen blieb. Trotzdem war die Wiese schon arg mitgenommen von den Massen an Kindern, es müssen Hunderte gewesen sein, an einigen Stellen brach bereits Lehm durch, und mein Bruder kam auf die Idee, den Waldweg mit unserem Schlitten zu befahren. Dieser Weg war ein Hohlweg, es gab also keine Gefahr, in irgendeinen Graben zu steuern, allerdings mussten wir aufpassen, denn der Boden bestand aus Schotter und Felsen, die es zu umfahren galt, aber ich hatte ja den nach eigenen Aussagen besten Schlittenlenker im ganzen Land und großen Bruder in Personalunion an meiner Seite, daher überlegte ich nicht lange. Bei unserem Start hatten sich schon ein paar Schaulustige versammelt, die unbedingt sehen wollten, wie wir vor den nächsten Baum krachten, die nicht warten konnten, wie unser Schlitten, der ihre armseligen Gestelle noch in den Schatten stellen würde, wenn sie sie vergoldeten, in tausend Teile zersplittert wurde.

Als wir uns setzten, kamen mir die ersten Zweifel, denn der Weg führte am oberen Teil direkt am Zaun zur Wiese entlang, und so sympathisch mir der Gedanke war, den feixenden Neidern zu zeigen, was Todesmut ist, so wenig wollte ich doch vom Stacheldraht aufgerieben in einer blutigen Masse liegen, die einmal mein Körper gewesen war. Nur gab es jetzt kein Zurück mehr, in diesem Moment noch zu kneifen, hätte bedeutet, den Spott einer ganzen Generation Schlitten fahrender Kinder auf uns zu ziehen, und mein Bruder schien überhaupt nicht gezögert zu haben, denn sobald er sich gesetzt hatte, ging es auch schon los.

Wir nahmen mit unserem Gewicht auf dem Höllengerät mit den gewachsten Kufen schnell Fahrt auf, es rumpelte gefährlich, als wir über ein paar Steine rasten, die sich nur unter einer dünnen Schneedecke verborgen hielten. Auch überragten den Weg mehrere Bäume, sodass der Schnee bei Weitem nicht so dicht lag wie auf der Wiese und unsere verwöhnten Hintern trotz des Stoffes auf der Sitzfläche arg leiden mussten. Vor allem die seitlichen Holzleisten hinterließen blaue Flecken, die sich, nachdem sie ein wildes Kaleidoskop von Farben durchlaufen hatten, erst Wochen später wieder von uns verabschiedeten.

Nach der ersten Kurve waren wir bereits so schnell, dass auch der beste Bremser des Landes nichts mehr ausrichten konnte, und so kam es, wie es kommen musste und wie die kopfschüttelnde Masse hinter uns es auch schon die ganze Zeit insgeheim erhofft hatte.

Der Weg machte eine Kehre, die wir von oben nicht hatten sehen können und in der es unmöglich war zu lenken, und es setzte die typische Zeitlupe ein, die mit der Gewissheit beginnt, dass etwas unausweichlich ist. Wir schossen auf die Kehre zu, stemmten beide unsere Stiefel auf den Boden, aber das Geröll rutschte unter unseren Fersen einfach weg. Wir wurden und wurden nicht langsamer, die ansteigende Wand der Röhre, die wir entlangsausten, kam unerbittlich auf uns zu und drohte, uns meterweit in die Luft springen zu lassen. Was sich dahinter befand, war nur zu erahnen, hätten wir die Zeit gehabt, uns darüber Sorgen zu machen. Und Timo tat das einzig Richtige, er packte mich, stemmte sich gegen den Boden und ließ sich rückwärts vom Schlitten fallen.

Ich landete auf der Brust meines Bruders, der sich ein Ton entrang, der mir noch lange im Ohr blieb, ein gepresstes Keuchen, das sofort unterging im Rollen und Klackern der Steine, die sich unter seinem Rücken bewegten. Das Denken war in diesem Moment völlig abgestellt, außer diesem schrecklichen Geräusch, das sich anhörte, als presste ich mit meinem Gewicht das letzte bisschen Leben aus meinem Bruder, vernahm ich fast nichts mehr. Ich sah den Schlitten über die Böschung schießen und zwei Meter weiter vor einen Baum prallen, der ihn vollständig zerfetzte. Es waren nicht die erwarteten tausend Splitter, aber es reichte, damit wir für den Rest dieser Wintersportsaison auf mit Kissen gefüllte Plastiktüten ausweichen mussten.

»Geh mal von mir runter«, hörte ich nach einer halben Ewigkeit eine Stimme unter mir sagen, die mich zurückbrachte in den Moment. Ich rollte mich zur Seite und sah meinem stöhnenden Bruder zu, wie er sich langsam aufrichtete. Seine Jacke hatte einen langen Riss auf dem Rücken, sein Ellenbogen schmerzte, aber wenigstens hatte die dicke Fellmütze seinen Kopf geschützt. Wären wir jemals gläubig gewesen, hätten wir in dieser Situation wohl Gott auf Knien gedankt. Tage später klagte mein Bruder über Schmerzen beim Atmen, und ein Arzt sollte eine angebrochene Rippe feststellen, aber für den Augenblick standen wir beide ungläubig vor der Kurve, die unser Ende hätte bedeuten können, und sahen uns entgeistert an.

Ich war der Erste, der das Schweigen störte, indem ich in ein verzweifeltes Flennen ausbrach. Ich hatte keine Schmerzen, zumindest keine, die mich normalerweise hätten aufheulen lassen, aber als das erste Gefühl des Schocks verschwunden war, musste ich mich wohl irgendwie erleichtern. Mein Bruder sah mich fragend an, denn schließlich hatte er die angebrochene Rippe (was wir noch nicht wussten) und, viel schlimmer, eine kaputte Jacke, für die er sich zu Hause eine ordentliche Standpauke würde anhören müssen.

Durch den Schleier meiner Tränen sah ich zu ihm auf, ich war ungefähr sechs Jahre alt, verzweifelt, schon jetzt innerlich den Beschimpfungen einer besorgten Mutter ausgeliefert, die natürlich zu Hause damit auf uns wartete. Zuvor waren wir aber erst einmal dem Spott der anderen ausgesetzt, die zwar noch nicht da waren, so schnell hätte niemand, selbst todesmutig durch den steinigen Hohlweg rennend, mit uns mithalten können, aber das war auch nicht nötig, wir mussten auf dem Weg zurück auf jeden Fall an ihnen vorbei. Diese anderen, die es natürlich schon wieder vorher gewusst hatten, wie die Klugscheißer, die Jahre zuvor meiner Mutter nichts Besseres zu sagen hatten, als dass ja jeder sofort gesehen habe, dass ihr Mann ihr nicht guttue.

»Der Schlitten …«, brachte ich hervor, und in diesem Moment war mir mein Bruder zum ersten Mal und ab dann für immer mein Retter, mein Vorbild, zu dem ich noch aufsähe, wenn ich selbst alt und grau war und mir die Enkel vor den Füßen herumliefen. Derjenige, der mich unter Einsatz seines Lebens vor dem Zerschmettern am nächsten Baum gerettet hatte, der, der mit zerschundenem Körper und zerrissener Jacke vor mir stand und mich für ein dummes Kind halten musste (das ich war), weil ich mir Sorgen um den blöden Schlitten machte, statt froh zu sein, dass wir es überlebt hatten, er holte mich zurück.

Ich fand mich nach unserem Sturz in einem dunklen Loch wieder, ohne Hoffnung, dass jemals wieder die Sonne für uns scheinen könne, nachdem wir den Schlitten zerstört hatten. Der Schock machte mich glauben, dass die Verletzungen, die das Opfer meines Bruders mir erspart hatte, mir unweigerlich durch meine Mutter zugefügt werden mussten, wenn sie erführe, was wir getan hatten.

Aber Timo machte mit einem Lächeln alles wieder gut. Er ging zur Böschung, sah auf der anderen Seite hinunter und überprüfte offensichtlich, wie übel es den Schlitten erwischt hatte. Dann kam er zurück zu mir, lächelte mich an, zuckte nur kurz mit den Schultern und sagte: »Den Schlitten flicke ich wieder zusammen. Fahren wir halt so lange Schlittschuh.«

Und auch zu Hause nahm er alles in die Hand, sprach zu meiner Mutter nicht wie ein Sohn, sondern wie ein ihr gleichgestellter Erwachsener. Er erklärte, was passiert war, übernahm die volle Verantwortung und versicherte ihr auch, er werde den Schlitten wieder richten und seine Jacke nähen. Er sagte, sie solle sich keine Sorgen machen, was sie beruhigte und woraufhin sie uns in die Arme nahm und meinte, sie sei ja bloß froh, dass uns nichts passiert sei.

Und als wir kurz darauf in unsere Zimmer gingen, zwinkerte er mir nur verschwörerisch zu. Mein Bruder.

Das zweite Ereignis aus meinem siebten Lebensjahr, an das ich mich lebhaft erinnere, schließt direkt an unseren Unfall mit dem Rennschlitten und meine heldenhafte Errettung an. Wie mein Bruder es angekündigt hatte, fuhren wir Schlittschuh, allerdings hatten wir nur ein Paar. Seine Füße passten mit eingeklappten Zehen gerade noch in die Schuhe, und mir waren sie natürlich viel zu groß, aber mit zwei Paar dicken Socken und ein paar zerknüllten Zeitungsseiten konnte auch ich mich aufs Eis wagen. Dass das Ganze eine mehr als wackelige Angelegenheit war, können Sie sich sicher vorstellen.

Wir fuhren zum zugefrorenen See hinter der Schule, die immer noch geschlossen war, aber wenn es nicht um den Unterricht ging, plagte uns selbstverständlich nicht der sonst übliche Widerwille, dorthin zu kommen. Nachdem ich die umständliche Prozedur des Schlittschuhausstopfens hinter mich gebracht hatte, wackelte ich über das unter einer frischen Schneeschicht verborgene Eis. Nach anfänglichen Problemen und vorsichtig stelzendem Gang gewöhnte ich mich an die Schuhe und das Gefühl des Gleitens.

Doch leider ist ein zugefrorener See keine glatte Bahn, im Eis eingefroren waren Blätter und ein Ast, der im Herbst von einem überhängenden Baum abgebrochen, jetzt aber durch den Schnee nicht sichtbar war. Kaum hatte ich also meine ersten Schritte auf dem Eis hinter mir und meinte, mich sanft gleitend dem Fahrtwind hingeben zu können, da lag ich auch schon auf der Nase. Auf dem Kinn, genauer gesagt, das auch sofort aufriss und an dem eine Narbe heute noch von meinem Sturz zeugt.

Timo stürzte auf mich zu, und was ich als Erstes sah, war ein großes, kariertes Stofftaschentuch, das er aus seiner Hosentasche zog, um es mir ans Kinn zu drücken. Erst als er den riesigen Lappen wieder entfernte, bemerkte ich die Blutflecken, erst jetzt setzte sich der Schmerz über den Schock hinweg, und ich fing an zu brüllen, als ob es um mein Leben ginge. Die Wunde an meinem Kinn brannte, ich hatte mir auf die Lippe gebissen und den rostigen Blutgeschmack auf der Zunge, mein Kopf schmerzte, als wollte er zerspringen, und zu allem Unglück sammelten sich auch noch sämtliche anderen Wintersportler um mich, betrachteten mein Blut, gaben Kommentare ab und guckten mitleidig.

An diesem Tag fühlte ich wahrscheinlich das erste Mal, dass ich falsches Mitleid verabscheue, und viele weitere Gelegenheiten bestärkten mich und ließen mich hart werden gegenüber wehleidigen Blicken, mitfühlenden Tränen und Schmerz, den man an anderer statt empfindet. Auch hier gab es niemanden, der half, alle starrten nur, waren wahrscheinlich überglücklich, nicht selbst über den Ast gestolpert zu sein, und fühlten sich besser mit ihren Gedanken an den »armen Jungen«.

Auch heute noch bekomme ich die Wut, wenn ich dieses wohlmeinende Mitleid in der Stadt sehe. Sie meinen es gut? Dann tun sie was! Kein Bettler auf der Straße kann sich etwas davon kaufen, wenn Sie ihn bemitleiden. Er tut Ihnen leid? Dann geben Sie ihm Geld, so einfach ist das, aber von warmen Gedanken wird niemand satt!

Warum mir die Episode mit meinem Sturz auf dem Eis noch so präsent ist, wurde mir erst viele Jahre später klar, denn der eigentliche Anlass für meine Erinnerung war nicht mein Sturz und die Fürsorge meines Bruders, sondern das Taschentuch, mit dem er gegen mein Blut ankämpfte. Ich sollte erst viel später erfahren, dass dieses Taschentuch natürlich das unseres Vaters war und dass Timo es vor dem Bestreben unserer Mutter gerettet hatte, sämtliche Stücke aus dem Haus zu entfernen, die an ihn erinnerten. Ich erfuhr, dass sie tagelang wie panisch durch alle Zimmer gerannt war, überall hektisch putzend, Schränke ausräumend und Müllsäcke füllend, so als könnte sie sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit dadurch entledigen, dass sie mit scharfen Reinigungsmitteln darüberwischte.

So bedeutete dieses Taschentuch, das Timo für mich opferte (denn als ich mit dem blutigen Tuch am Kinn nach Hause kam, wusste meine Mutter natürlich sofort, welchen Ursprungs der Verband war, den ich da vor mir her trug, und sie entsorgte ihn mit spitzen Fingern), dieses lächerliche Relikt also bedeutete für meinen Bruder mehr, als nur ein bloßes Souvenir zu besitzen. Es war leider auch eine Erbschaft, die sich auf geistiger Ebene vollzogen hatte, wie sich später herausstellte.

Ich bin heute überzeugt, dass unsere Mutter wusste, was Timo in seiner freien Zeit machte und dass sein Geld nicht daher kam, dass er Zeitungen auslieferte (so wie er es ihr gegenüber behauptete), denn er fuhr niemals mit einem Fahrrad durch die Nachbarschaft, das mit einem klapprigen Anhänger ausgestattet war, so wie die anderen Jungen in seinem Alter. Er hatte nie die vom Sortieren der Blätter schwarzen Finger und fuhr auch nie in den Wald, um die restlichen Zeitungen, die er nicht mehr austragen wollte, heimlich zu verbrennen.

Aber was bedeuten einem Recht und Gesetz, wenn man keine Wahl hat? Was kann eine Mutter mehr tun, als ihrem Ältesten den Umgang mit gewissen Kreisen zu verbieten, ihn darauf einzuschwören, nichts Ungesetzliches zu tun, ihm das Beispiel seines Vaters vor Augen zu halten, der seine Familie im Stich ließ? Timo verbrachte wahrscheinlich mehr Zeit unter Hausarrest als jeder andere in seiner Klasse, nur aus völlig anderem Grund.

Während andere Jungen zu Hause eingesperrt wurden, weil sie Scheiben einschlugen, jüngere Kinder ärgerten oder ihre Eltern belogen, gab es für Timos Haft eigentlich gar keinen Grund, sondern nur Vermutungen und Angst. Es war die Angst meiner Mutter davor, irgendwann einen zweiten geliebten Menschen zu verlieren, denn dass sie unseren Vater liebte, daran kann kein Zweifel bestehen. Wer den Blick in ihren Augen auf dem besagten Foto gesehen hat, weiß, wie Liebe aussieht, und ihre wütenden Reinigungsanfälle waren nur die Kehrseite der Medaille, die enttäuschte Liebe, umgeschlagen in Hass.

Was hätte Timo also tun können, als sich über das Gesetz zu stellen? Obwohl, das ist falsch, denn das ist nicht das, was er tat. Er ignorierte nur gewisse Regeln und war ansonsten ein sehr moralischer Mensch. Er hätte zum Beispiel nie einen Schwächeren geschlagen, hätte nie etwas von jemandem genommen, der bedürftig war und selbst Opfer. Ich weiß, was Sie jetzt sagen: Doppelmoral, Schönreden von Kriminalität. Wo kämen wir denn da hin, wenn sich jeder seine Regeln selbst machen würde? Und natürlich haben Sie recht.

»Du sollst nicht stehlen«, heißt es doch, und daran hat man sich gefälligst zu halten. Das können Sie auch guten Gewissens sagen, denn Sie stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, oder? Müssen Sie sich sorgen, was morgen auf dem Tisch steht, müssen Sie daran denken, dass sich Ihre Mutter, Ihre eigene Mutter, die einzige Heilige Ihres ganzen Lebens, von fremden Händen betatschen lässt, dass sie für schmierige Wichser, Arschlöcher, die die Not in ihren Augen nicht sehen können, den Arsch hinhält, dass sie sich erniedrigen und, sprechen wir es ruhig aus, sich ficken lässt für dreckiges Geld, nur damit ihre Kinder es einmal besser haben?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist, und jetzt überlegen Sie mal: Wenn Sie eine Möglichkeit hätten, jemanden, der Ihnen so nahesteht, wie Ihre eigene Mutter, wenn Sie die Macht hätten, diesen Menschen aus einem Sumpf menschlicher Körperflüssigkeiten, in den er schuldlos geraten ist, herauszuziehen dadurch, dass Sie ein paar Sachen stehlen und verkaufen? Würden Sie nicht auch die Gelegenheit ergreifen und nachts in den Lagerraum des Supermarktes einsteigen, um ein paar Stangen Zigaretten zu klauen, wenn Sie könnten?

Erzählen Sie mir nichts, Sie würden es tun! Und es würde niemals auffallen, weil Sie immer nur wenig nehmen und dort ganze Paletten lagern, die gegen Diebstahl versichert sind, und Sie würden Ihre Spuren verwischen, niemand könnte Ihnen jemals auf die Schliche kommen. Mit dem Rücken zur Wand, den Arsch zusammengekniffen, damit Sie niemandem Geld dafür abnehmen müssen, damit er seinen Schwanz in Sie reinstecken darf, würden Sie es tun, glauben Sie mir.

Sicher, meine Mutter war nicht »schuldlos«, wie ich es mir (und Ihnen) eben wieder so schöngeredet habe. Nein, hätte sie sich doch einfach einen anderen Mann ausgesucht, einen ordentlichen, guten, ehrlichen Bürger mit geregeltem Einkommen und gutem Leumund, wäre das alles nicht passiert. Wenn Sie das wirklich meinen, waren Sie wahrscheinlich nie verliebt, haben nie selbst gespürt, was es heißt, wenn man weiß, dass etwas gut ist. Nur dass man natürlich nie die Garantie hat, dass etwas auch gut bleibt …

Erst Jahre später, ich war vielleicht vierzehn Jahre alt, Timo unterhielt uns mehr schlecht als recht mit dem Geld, das er anbrachte, aber wir kamen über die Runden, erfuhr ich, dass es noch diese andere Geldquelle gab und welcher Art sie war. Ich saß nach der Schule in der Küche beim Essen, meine Mutter lief nervös von einer Ecke in die nächste, irgendetwas schien in ihrem Zeitplan dieses eine Mal nicht funktioniert zu haben.

Sie musste ihren »Gönner« schon seit Monaten, wenn nicht Jahren haben, doch niemals hatte ich etwas davon mitbekommen, immer war sie da, wenn ich von der Schule kam, nichts machte mich misstrauisch, gab mir Anlass zu glauben, die Abende mit »Freundinnen«, von denen ich nie jemals eine zu Gesicht bekam, seien nicht das, was ich mir darunter vorstellte.

Wieso hätte mich meine Mutter auch anlügen sollen? Ganz einfach: um mich vor der Wahrheit zu schützen, und die kam an diesem Tag auf mich zugerast wie ein Sandsturm, den man einatmet, der einem die Augen tränen lässt und nach dem man verändert zurückbleibt. Falls man überlebt.

Ich saß also am Tisch und löffelte eine Suppe, in die ich eine Scheibe Brot gelegt hatte, meine Mutter sprang um mich herum, machte einen überaus nervösen Eindruck und sah mich kaum an. Ich fragte, was sie vorhabe, worauf sie nur kurz antwortete, dass sie noch ausgehe. Ich betrachtete sie von der Seite und konnte nicht sofort sagen, was anders war an ihr, was an dem Bild nicht stimmte, aber dann fiel es mir auf: Sie trug Ohrringe und war geschminkt. Normalerweise bemalte sie sich nicht und legte auch keinen Schmuck an, wenn sie abends wegging. Auf meine Frage, warum sie so feierlich aussehe, erhielt ich die Antwort, dass sie ins Theater gehe, schon spät dran sei und jetzt sofort los müsse. Kaum war das letzte Wort verklungen, hupte jemand vor dem Haus, und sie stürzte hinaus, ich hinterher.

Draußen stand ein dunkelgrüner Schlitten, auf den meine Mutter zulief und in den sie einstieg. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, den ich nicht kannte. Ich hatte ihn ein paar Mal in der Stadt gesehen, er war mir nur deswegen aufgefallen, weil er mich ansah, als müsste er mich kennen und mich jeden Moment ansprechen, aber immer ging er nur vorbei. Jetzt erkannte ich ihn wieder und sah meine Mutter, die ihn energisch anschrie.

Ich konnte nichts hören, da sie die Autotür schon wieder geschlossen hatte, aber wahrscheinlich war sie wütend, weil er vor ihrem Haus gehalten hatte und damit die Gefahr beschwor, dass sie jemand zusammen sah, was dann ja auch passierte, denn ich stand nur wenige Meter daneben und sah ihn mir an.

Ich wusste nicht sofort, was hier gespielt wurde, aber ich konnte es mir schnell zusammenreimen. Die Ohrringe, die Schminke, der Mann. Wenn es ein Freund war, wieso kannte ich ihn dann nicht? Woher kam das Geld, das meine Mutter für uns ausgab? Die kleine Halbtagsstelle als Verkäuferin in einer Drogerie, die sie bekommen hatte, konnte dafür nicht verantwortlich sein. In meinen Gedanken spielten sich die widerlichsten Szenen ab, die meine Mutter beschmutzten und mit ihr das Geld, das sie bekam und alles, was wir davon kauften, was wir aßen, die Kleidung, die wir trugen.

Ich stand vor dem Haus und sah diesen Kerl mit meiner Mutter argumentieren, hoffte, sie würde aussteigen und mir alles erklären, mir sagen, dass ich mich irrte, aber das passierte nicht. Ich starrte die beiden wie versteinert an, konnte mich nicht rühren, hätte ihn am liebsten aus seiner Karre gezogen und windelweich geprügelt, ihn angebrüllt, er solle meine Mutter in Ruhe lassen, seinen Wagen demoliert und angezündet, bis die Nachbarn, durch den Lärm aufmerksam geworden, die Polizei riefen, die mich abführen würde. Aber das alles geschah nicht, ich konnte mich nicht bewegen, sah die Szene wie auf einer Leinwand sich vor mir abspulen, war wie gelähmt, verletzt durch die Lügen meiner Mutter, ihr verlogenes Schweigen, und mir war kalt vor Scham.

Ich fühlte jeden Vorhang hinter jedem Fenster der Nachbarschaft heimlich zur Seite geschoben und tausend Augen uns beobachten und nicken und wissen. Schließlich wurde der Wagen angelassen, er fuhr los. Erst jetzt löste sich mein Körper aus dem Gefängnis seiner Eisesstarre, und ich kotzte heulend in den Rinnstein.

Ich weiß nicht, warum ich mich in diesem Moment nicht rühren konnte, warum ich da stand, als wäre ich aus Stein gemeißelt, aber ich habe eine Vermutung: Der Mann auf dem Fahrersitz, der Kerl, der sie aushielt und bezahlte für Sachen, die ich mir nicht vorstellen möchte, sah aus wie ein ganz normaler Mensch. Er trug einen Anzug und ein weißes Hemd, er war frisch rasiert, seine Haare gewaschen und gescheitelt, er sah gepflegt aus, fast könnte man sagen: sympathisch.

Wie oft habe ich mir gewünscht, es hätte ein fettes, dreckiges Schwein am Steuer gesessen, so einer, wie man meint, dass so ein typischer Urlaubskinderficker aussehen müsste. Wäre das der Fall gewesen, hätte ich bestimmt nicht so angewurzelt da gestanden, sondern gehandelt und die Sau am gestreckten Arm ausbluten lassen.

So aber war ich wütend auf mich selbst, dass ich nichts tun konnte, viel mehr noch als enttäuscht von meiner Mutter, von der mich ab sofort ein Ekelgefühl trennte, das mich zurückzucken ließ, wenn sie mich berührte und von dem sie wahrscheinlich annahm, es sei der in einem bestimmten Alter übliche Widerwillen eines Sohnes gegen die Zuneigung seiner Mutter. Ich habe sie nie auf den Abend angesprochen.