Читать книгу Liebe in Zeiten der Revolution - Jens Johler - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеWOZU DAS GANZE THEATER?

Die Geschichte meiner Trennung von Antonia begann damit, dass ich sie kennenlernte.

Antonia wurde als Schauspielerin an das Theater engagiert, an dem ich bereits seit einer Spielzeit tätig war, und sie gefiel mir auf Anhieb, als ich sie das erste Mal bei einer Probe sah. Sie hatte ein hübsches, etwas puppenhaftes Gesicht mit leicht hervorquellenden Augen, dunkelblonde Haare, schmale Hüften, einen ansehnlichen Busen und lange, wohlgeformte Beine. Vor allem aber war es ihre Stimme, die mich beeindruckte; sie hatte etwas Sprödes und Brüchiges und rief in mir eine mit leichtem Ärger verbundene Sehnsucht hervor.

Meine erste Berührung mit Antonia fand auf der Probebühne im vierten Stock des sogenannten Großen Hauses statt, das sich vom Kleinen Schauspielhaus dadurch unterschied, dass in ihm nicht nur Inszenierungen des Schauspiels gegeben wurden, sondern auch und vor allem solche der Oper mit Chor und Ballet.

Vom Chor weiß ich nur noch, dass zu seinen Mitgliedern der Bruder eines weltberühmten Sängers gehörte und diesem sogar ungeheuer ähnlich sah, so dass ich jedes Mal, wenn ich in der Kantine oder spätabends in unserer Theaterkneipe, dem Raben, dieses Mannes ansichtig wurde, innerlich vor Schreck erstarrte, weil ich es nicht fassen konnte, dass er einfach so dasaß, sein Bier trank, seine Kümmelkäsestange aß und nicht vor Scham und Neid und Zorn und Rebellion dagegen, dass Gott die Gaben zwischen ihm und seinem Bruder so himmelschreiend ungerecht verteilt hatte, aus der Haut fuhr und zu rohem Fleisch wurde wie eine der Personen, die Francis Bacon gemalt hat.

Das Ballet gefiel mir weniger durch seinen Tanz als durch seine Tänzerinnen. Schon an meinem ersten Abend in dieser Stadt saß ich im Raben neben Liz Brighton, einer Engländerin mit rötlichen Haaren und immer leicht offenstehendem Mund, in die ich mich sofort verliebte. Leider kam es mit ihr gelegentlich zu sprachlichen Missverständnissen. So wollte ich ihr einmal ein Kompliment machen, indem ich scherzhaft zu ihr sagte: »You are a witch« und war aufs höchste verwirrt, als sie abrupt die Party, auf der wir uns befanden, verließ und sich erst draußen auf der Straße schluchzend dazu bewegen ließ, mir zu erklären, dass sie »You are a bitch« verstanden habe. Ich hatte aber gar nicht gewusst, dass es dieses Wort gab und noch viel weniger, was es bedeutete.

Die erste Berührung mit Antonia kam, wie gesagt, auf der Probebühne zustande, und zwar im Rahmen eines Spiels, an dem ich mich nur beteiligte, um diese Berührung zu erreichen. Antonia hatte in Hamburg die Schauspielschule besucht, und mit ihr war von dort ein junger Kollege an unser Theater gekommen, den wir Lenz nannten, weil er den Vornamen Siegfried trug. Dieser Lenz fand es hin und wieder komisch, während einer Probenpause hinter Antonia oder eine andere Kollegin zu treten, ihr die Augen zuzuhalten und mit verstellter Stimme zu fragen: »Wer bin ich?« Da er ein guter Stimmenimitator war, gelang es ihm gelegentlich, Antonia zu narren und ihr Namen wie Schwarzmantel, Moerst oder Riedel zu entlocken, also die Namen anderer Kollegen. Einmal übernahm ich den Part von Lenz und hielt Antonia die Augen zu, vergaß aber vor lauter Aufregung darüber, dass ich es gewagt hatte, sie zu berühren, meinen Text, so dass sie für mich einsprang und fragte: »Wer ist das?« – woraufhin ich antwortete: »Der Falsche.« Es war, wie ich später von ihr erfuhr, auch für sie sofort klar, dass ich damit gemeint hatte, ich sei der Richtige für sie. Weder sie noch ich kamen auf den Gedanken, dass jemand, der sich in einer so verkehrten Form als der Richtige anpreist, vielleicht doch der Falsche sei.

Antonia hatte damals einen Freund oder Liebhaber, der ebenfalls Schauspieler war und in einer benachbarten Stadt auftrat. Unter diesem Liebhaber hatte sie, wie sie mir auf unseren Spaziergängen im Stadtpark berichtete, sehr zu leiden, obwohl oder gerade weil es eine unbeschreibliche Wonne sei, mit ihm zu schlafen. Kräftig wie ein Stier, lebendig wie ein junges Fohlen, leicht wie eine Feder sei er im Bett, was möglicherweise daher rühre, dass er einmal Landesjugendmeister oder Jugendlandesmeister im Geräteturnen gewesen sei. Noch immer bringe er es locker auf zwanzig Liegestützen mit einem Arm. Seine Küsse aber seien wie ein orientalischer Hauch. Ja, wirklich, er habe etwas Prinzliches und Zauberhaftes an sich, dem sie sich nicht entziehen könne, aber er sei ihr nicht treu. Er betrüge sie. Oder – das sei jetzt eine Frage an mich als Mann – wie sie sich folgendes zu erklären habe: Wenn er sie am Nachmittag, zwischen Probe und Abendvorstellung, besuchen komme, dann wehre er sich jedes Mal auf das Entschiedenste dagegen, mit ihr zu schlafen. Sie umgarne und becirce ihn, so gut sie könne, sie bitte, bettle, flehe und erniedrige sich, er aber bleibe hart, beziehungsweise weigere sich, es zu werden, je nachdem. Das könne doch nur daran liegen, dass er eine andere habe! dass er vorher bei der anderen gewesen sei oder hinterher noch zu ihr gehen wolle. Er aber behaupte, es wäre seiner Schauspielkunst abträglich, wenn er sich und seinen Samen so kurz noch vor der Abendvorstellung verschwende; und die Kunst sei ihm nun mal das Wichtigste.

»Ist das wirklich so?« fragte Antonia. »dass die Kunst das Wichtigste ist?« »dass ein Mann seinen Samen aufsparen muss, damit er gut auf der Bühne ist?«

Ich hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht, vermutete jedoch, dass die Samenbeibehaltungstheorie ihres Freundes mehr in die Sphäre des Geräteturnens gehörte, als in die der Schauspielkunst, wenn sie denn überhaupt irgendwohin gehörte. Es war mir aber im Grunde meines Herzens höchst zuwider, mir die Sorgen anhören zu müssen, die Antonias Liebhaber mit der Vergeudung beziehungsweise Aufsparung seines Samens hatte, oder die Sorgen, die sie damit hatte. Ich hörte es mir an und hoffte insgeheim, ihr Liebhaber werde bei der nächsten Übung am Hochreck abstürzen und sich das Genick brechen.

Die Rolle, die ich Antonia gegenüber spielte, war die des guten Freundes. Jan-Peter Gruhl, so hieß der Turner, war grausam, schön und gut im Bett, ein ins Heterosexuelle gewendeter Dorian Gray sozusagen, ich dagegen war verständnisvoll, verlässlich, ein guter Zuhörer und ein netter Kollege. Antonia nannte mich Dickie. Ich weiß nicht, wie sie darauf kam. Ich war nicht dick Ich hatte nur nichts übertrieben Sportliches an mir. Gelegentlich spielte ich mit Lenz Minigolf, aber Lenz war besser. Er flipperte auch besser. Das Jahr, bevor Antonia an unser Theater kam, standen wir fast jeden Nachmittag in der Flipperhalle. Lenz holte gewöhnlich ein Freispiel nach dem anderen, so dass wir, wenn wir einmal angefangen hatten, nicht mehr aufhören konnten. Aber als Antonia auftauchte, ebbte meine Flipperleidenschaft ziemlich bald ab.

Antonia hatte überhaupt nichts Sportliches. Sie konnte nicht mal einen Ball fangen. Wenn einer auf sie zugeflogen kam, geriet sie so in Panik, dass sie mit ihren Händen Abwehrbewegungen machte, anstatt sie ruhig zu halten und den Ball einfach anzunehmen. »Du musst ihn annehmen«, sagte ich zu ihr, als wir später auf der Probebühne im vierten Stock des Großen Hauses unser Training begannen, »einfach annehmen, das ist alles.« Wir kamen bei solchen Gelegenheiten dann immer ins Philosophieren und begeisterten uns über so tiefsinnige Gedanken wie den, dass das Einfache immer das Schwerste und das Annehmen leichter gesagt als getan sei; es stelle nämlich eine dauernde Lebensaufgabe dar. Man müsse nicht nur den Ball, sondern auch sich selbst annehmen, sich selbst und seine Umwelt, die Menschen und die Dinge, beides gehöre irgendwie zusammen, man müsse sein Schicksal annehmen, seine Eltern, seine Geschwister, die Zeit, in der man lebe, ja auch sein Volk und dessen Geschichte, man müsse sogar dazu stehen, ohne freilich etwas rechtfertigen oder entschuldigen zu wollen und so weiter, das heißt, wir kamen von Hölzken auf Stöcksken und dann wieder zurück zum Einfachen, das das Schwerste sei, dem Fangen und Annehmen des Balles, und übten weiter. Das war tatsächlich spannender als Flippern, obwohl man sich dabei natürlich auch hätte fragen können, ob wer die Kugel entwischen lässt, nicht auch in anderen Lebenslagen die nötige Geistesgegenwart vermissen lasse, aber Lenz und ich hatten immer einfach nur geflippert und es versäumt, darüber philosophische Betrachtungen anzustellen.

Möglicherweise war ich es auch selbst, der Antonia darauf gebracht hatte, mich Dickie zu nennen. In meiner Kindheit hatte man mich Dickus der Boxer genannt, ein Ehrentitel insofern, als er einen gewissen Respekt vor meinen Fäusten verriet. Aber schon damals fand ich es ungerecht oder zumindest unverhältnismäßig, dass man mich, der allenfalls eine gewisse Stämmigkeit aufwies, als dick bezeichnete, obwohl es Kinder von ganz anderem Kaliber gab, die man damit verschonte. Vielleicht war es so, dass die anderen sowieso dick waren, so offenkundig und ins Auge springend, dass niemand es für nötig hielt, mit Worten darauf hinzuweisen, während man bei mir noch ein bisschen im Zweifel war und die Worte brauchte, um ganz sicher zu sein. Ich glaube, so etwas dachte ich sogar damals schon, aber es war trotzdem nicht besonders angenehm Dickwanst oder Fettfleck genannt zu werden, während ein anderer danebenstand, seine Wurststulle aß und wirklich ein Fettfleck war. Das hatte ich Antonia erzählt, und sie hatte dann wahrscheinlich aus Dickus der Boxer Dickie gemacht. So ist es ja immer: Man vertraut jemandem etwas an, um sich von einer schweren Seelenlast zu befreien, und kriegt die Last sofort noch einmal aufgebürdet.

Anders als der immerhin respekteinflößende Titel Dickus der Boxer, hatte der Name Dickie etwas unausrottbar Harmloses, Teddybärartiges, Gemütliches. Dickie war der ideale Name für den Guten Freund. Einen ins Heterosexuelle verkehrten Dorian Gray würde man nicht Dickie nennen. Nein, Dickie hatte keine Chance, jemals Objekt einer amour fou zu werden, er mochte sich noch so sehr danach sehnen, es half alles nichts. Dickie konnte sogar versuchen, sich in die Position eines homme fatal hineinzuspielen, indem er einen geheimnisvollen Gesichtsausdruck aufsetzte oder sich rar machte und tagelang nicht zu erreichen war. Aber wenn er nach dieser Selbstquälerei wieder auftauchte, dann rief Antonia nur »Hallo, Dickie, da bist du ja wieder«, und zu seinem geheimnisvollen Gesichtsausdruck sagte sie: »Was machst du denn für ein Gesicht, das sieht doch albern aus.«

Dickies Vorteil war nur, dass er da war, während Jan-Peter Gruhl sich rar machte und mit seinem Samen geizte. Ich ging mit Antonia spazieren, hörte ihr zu und verehrte sie. Ich inspirierte sie auch, wie sie immer wieder betonte, das heißt, in meiner Gegenwart fielen ihr lauter Sachen ein, von denen ich gewünscht hätte, dass sie mir eingefallen wären. Und weil ich spürte, dass ich keine Chance hatte, Jan-Peter Gruhl auszustechen, litt ich wie ein Idiot unter Liebessehnsucht. Im August kam Antonia an unser Theater, im Dezember faselte ich bereits von Selbstmord und mich aufhängen und legte dafür sogar den Termin fest: meinen Geburtstag. Wenn Antonia mich bis Anfang Januar nicht erhörte, würde ich mich umbringen, sagte ich. Aber anstatt mich auszulachen oder mir zu befehlen, mit diesem erpresserischen Getue aufzuhören, schaute Antonia mich nur mit jenem wehmütig leuchtenden oder leuchtend wehmütigen Blick an, den ich an ihr so liebte, und sagte nichts dazu, so dass ich mich in meiner Selbstmordtheatralik auch noch bestätigt fühlte.

Ich hatte nur eine Hoffnung: dass ich die Chance bekäme, mit ihr zu arbeiten. Wenn ich sie erst mal auf der Probebühne habe, dachte ich, dann kriege ich sie rum. Ich hatte Erfahrung mit dieser Methode. In München, auf der Schauspielschule, war es mir gelungen, auf diese Weise Judith K. zu gewinnen, warum also jetzt nicht auch Antonia? Ich wußte, dass ich Kollegen, die eine Rolle einstudierten, etwas beibringen konnte. Ich war ein guter Berater, Kritiker, Lehrer oder Coach in diesen Dingen. Ich hatte ein Auge und ein Ohr dafür, ob etwas stimmte oder nicht, und konnte sagen, woran es lag, wenn es nicht stimmte. Und wenn jemand etwas gut kann und die Gelegenheit bekommt, das zu zeigen, dann entfaltet er dabei eine gewisse Macht oder einen Zauber und wird dadurch womöglich sogar schön. Aber ich konnte ja nicht zu Antonia hingehen und sagen: »Hör zu, ich will dich rumkriegen, aber dazu musst du mit mir auf die Probebühne gehen und arbeiten, damit ich dort meine Macht und meinen Zauber entfalten kann und womöglich sogar schön werde.« Nein, das ging nicht. Bei Judith hatte ich Glück gehabt, sie hatte bei der ersten Zwischenprüfung versagt und war nur mit der Auflage, in drei Monaten eine Nachprüfung zu machen, dabehalten worden, so dass sie etwas angeschlagen und in Panik war. Sie nahm mein Angebot, ihr beim Rollenstudium zu helfen, dankbar an. Als sich ihre Panik gelegt hatte, fuhren wir zusammen von München nach Iffeldorf, wo wir bei einer Frau Zistler ein Zimmer mieteten. Ich war damals achtzehn, Judith einundzwanzig, und im Gästezimmer der Frau Zistler zeigte sie mir, was sie hatte und was sie konnte und wie alles ging. Das war ein großes Glück, auch wenn ich beim Anblick ihres weißen, von bläulich schimmernden Äderchen durchzogenen Busens zunächst erschrak, weil ich einen so großen Busen bis dahin noch niemals in natura gesehen hatte, nur in Pornofilmen auf der Reeperbahn. Und nun sollte ich ihn sogar in die Hand nehmen und küssen dürfen? Und alles andere auch?

Nach ein paar Jahren wurden Judith und ich durch das Theaterleben getrennt. Sie kam in die eine Stadt, ich in eine andere, dreihundert Kilometer entfernt, und die ewige Hin- und Herfahrerei war schwer auszuhalten, ganz abgesehen davon, dass wir nur selten wegkonnten, weil wir fast immer Proben hatten oder Vorstellung oder beides. Und wenn einem dann noch eine Liz Brighton über den Weg lief oder Antonia –

Wie würde es mir gelingen, sie auf die Probebühne zu locken? Das war die Frage. Die Antwort lautete: gar nicht. Sie musste von sich aus darauf kommen.

Nun gut, ich half ein bisschen nach, aber nicht viel. Ich bestätigte nur die Zweifel an ihren schauspielerischen Fähigkeiten, die sie selbst hegte und die nicht zuletzt Jan-Peter Gruhl gesät hatte, wofür ich ihm natürlich dankbar war. Aber während er ihre Begabung und damit ihre Eignung für unseren Beruf grundsätzlich in Frage stellte, schob ich sämtliche Mängel auf ihre Ausbildung und beteuerte immer wieder, durch ein regelmäßiges Training würde alles besser werden. Daran glaubte ich natürlich auch. Zugleich betonte ich meine eigene Hilfsbedürftigkeit, damit Antonia nicht dachte, ich hielte mich für begabter als sie. Ich hatte auch tatsächlich allerlei Macken, wie sie mir sehr schön anhand einiger Szenenfotos nachweisen konnte. Ich hatte ein Hohlkreuz, einen Haltungsbauch streckte beim Sprechen den Kopf zu weit vor und hielt die Arme verkrampft angewinkelt. Das alles nicht bewusst, nicht zur Charakterisierung einer bestimmten Figur, zu welcher Hohlkreuz, Haltungsbauch und angewinkelte Arme gut gepasst hätten, sondern in jeder Rolle, ob Kaiser, König oder Bettelmann. Das musste ich ändern, und wenn Antonia mir dabei helfen würde, wäre ich nur froh, vor allem, weil sie dann nicht umhin könnte, sich auch von mir helfen zu lassen und dann – bingo!

Was bei mir die Körperhaltung war, das war bei Antonia die Stimme. Ich sagte schon, dass sie etwas Sprödes und Brüchiges hatte, und dass ich dieses eigenartige Timbre besonders liebte. Insofern gab es keinen Grund dafür, sie zu verändern. Man soll das, was man liebt, ja eigentlich so lassen, wie es ist, damit man sich nicht selbst beraubt. Antonias Stimme aber, mochte ich sie nun lieben oder nicht, trug nicht richtig, nicht genug. Für die Aufführungen im Kleinen Haus reichte sie so einigermaßen, und wenn nicht gerade eine Vorstellung für Schwerhörige angesetzt war, konnte man sie sogar in der letzten Reihe halbwegs verstehen. Aber im Großen Haus war das anders. Letztlich war es das Große Haus, das mich rettete. Kurz vor meinem Geburtstag, an dem ich, um mein Gesicht zu wahren, zumindest einen Selbstmordversuch hätte machen müssen, und wer weiß schon vorher ganz genau, ob er nicht aus Versehen glückt –, kurz vor diesem drohend herannahenden Tag begann Antonia mit den Proben für ein Stück, das im Großen Haus gespielt werden sollte. Die Figur, die sie verkörperte, hieß Iole und war eine Königstochter oder eine Hure oder eine verhurte Königstochter, irgend so etwas. Antonia lag auf einem Diwan oder Kanapee und hatte einen Dialog mit Rupert Melchior, einem Schauspieler, den wir beide sehr gern mochten. Aber so sehr man auch im Zuschauerraum Ruhe bewahrte und die Ohren spitzte, man verstand nichts. Ihn ja, sie nicht. Vielleicht noch in den vordersten Reihen, aber ab der zehnten oder elften sah man nur noch, wie sie sich dort oben auf dem Kanapee herum räkelte und die Lippen bewegte. Aber man hörte nichts. Keinen Ton. Es war eine Katastrophe! Der Regisseur war verzweifelt, Antonia am Boden zerstört, und ich rieb mir die Hände. Jetzt habe ich sie, dachte ich.

Es war nun allerdings nicht so, dass wir jetzt einfach auf die Probebühne gegangen wären und angefangen hätten zu arbeiten. Nein, bevor wir das taten, machten wir etwas, das wir als Autodafé bezeichneten. Wir beide, Antonia ebenso wie ich, liebäugelten damals mit der Schriftstellerei. Ich schrieb Tagebuch und bastelte an einem Theaterstück, Antonia hatte einen halbfertigen Roman in der Schublade, dessen Held eine gewisse Ähnlichkeit mit Jan-Peter Gruhl aufwies. Meine These war nun, dass unsere Koketterie mit der Schriftstellerei uns davon abhalte, unsere ganze Kraft der Schauspielkunst zu widmen. »Wir können nicht zugleich Kalliope und Thalia dienen«, sagte ich, »wir müssen uns ganz der einen oder der anderen verschreiben, sonst zürnen uns alle beide und verweigern uns den Kuss.« Ich muss diese Ansicht, die natürlich durch nichts belegt war, mit so vielen guten oder wenigstens gut klingenden Argumenten vorgetragen haben, dass wir das Opfer dann tatsächlich brachten. Das Wort Autodafé, das ich bei dieser Gelegenheit von Antonia lernte, klingt pathetisch und fast feierlich. In Wirklichkeit war es ein ziemlich profaner Akt. Ich zerriss mein Tagebuch und das angefangene Theaterstück, Antonia ihren halbfertigen Roman, und die Schnipsel landeten in der Mülltonne. Danach gingen wir auf die Probebühne und begannen mit unserem Training.

Ich machte mit Antonia Sprechübungen, sie mit mir Körperübungen. So etwas verbindet natürlich, es ist eine erotische Arbeit, wie Theaterleute zu betonen nicht müde werden, aber ist Erotik gleich Sex? Und ist es nötig, eine verhalten-erotische Beziehung in ein handfest- sexuelles Verhältnis umzuwandeln? Damals glaubte ich das. Ich dachte, ich liebe Antonia, ich arbeite mit ihr, jetzt muss ich auch mit ihr schlafen. Hatte ich Lust dazu? Ich wußte es nicht. Gewisse Indizien sprachen dagegen. Antonia lag auf dem Teppichboden in ihrem Zimmer, räkelte sich wie Iole auf dem Kanapee, und ich dachte, jetzt musst du irgend etwas machen, sonst bist du kein richtiger Mann, zieh ihr am besten erst mal die dunkelblaue Strumpfhose aus. Ich zog ihr die dunkelblaue Strumpfhose aus und empfand dabei – nichts. Hinterher versuchte ich mich vor mir selbst damit zu rechtfertigen, dass es nicht hatte klappen können, weil ich nur der Lückenbüßer für Jan-Peter Gruhl gewesen wäre und immer hätte denken müssen, Feder, Fohlen, Stier, eigentlich schläft sie lieber mit ihm. Aber warum hatte sie sich dann so auf dem Teppichboden geräkelt? Weil der andere gerade wieder seinen Samen aufsparte, und sie nicht warten wollte, bis er das nächste Mal spielfrei hatte? Das hätte mich doch nicht hindern müssen, sie kräftig durch zu bumsen. Liebte ich sie denn nicht? Ich dachte zu meiner Rechtfertigung aber auch, dass ich sie vielleicht zu sehr liebte und aus übergroßer Liebe nicht imstande sei, mit ihr zu schlafen. Übermaß an Gefühl, Mangel an Unbefangenheit – so. Oder dass ich zu lange von ihr zurückgewiesen worden wäre, so dass nun irgend etwas in mir einmal sie zurückweisen wollte. Oder dass all diese Gründe in meiner Seele zusammenspielten und mich daran hinderten, die gewünschte Erektion zu bekommen. Nur ein Gedanke kam mir nicht: dass ich vielleicht gar keine Lust hatte, mit ihr zu schlafen.

Als ich gerade wieder einmal nach einem kläglichen Versagen Antonias Haus verließ, kam mir Jan-Peter Gruhl entgegen. Ich grüßte ihn höflich und dachte nicht ohne Neid, jetzt macht er das, was mir gerade misslungen ist. Er stürzte grußlos an mir vorbei, sprang die Treppen hinauf, ließ sich von Antonia die Tür öffnen und – verprügelte sie. Wunderbar! Etwas Besseres hätte er nicht tun können! Sie hatte alles Mögliche ertragen, seine Kritik, seine Samenaufsparerei, alles – aber das war zuviel. Jetzt hatte sie Angst vor ihm, und ich schürte diese Angst, so gut ich konnte. Was, wenn er mich noch einmal von ihr weggehen sah und sie erneut verprügelte? Vielleicht vergaß er sich dann völlig und schlug sie tot? Oder zum Krüppel! Oder er kam mit Salzsäure herbei und verätzte ihr das Gesicht. Oder mit Rasierklingen. Wollte sie es darauf ankommen lassen?

Ich riet ihr, eine Weile zu mir zu ziehen. Ich hatte eine kleine Wohnung, eine Mansarde, und war keinem Wirt und keiner Wirtin Rechenschaft schuldig. Wenn wir das grüne Feldbett mitnahmen, das Antonia als Gästebett in ihrem Zimmer hatte, dann würde es doch gehen. Oder?

Antonia packte einen Koffer und das Feldbett, quartierte sich bei mir ein und – jetzt aber wirklich – bingo.

Nun begann eine Zeit des Glücks, deswegen ist darüber nicht viel zu berichten. Antonia und ich lebten und arbeiteten zusammen, wir gingen morgens zur Probe, nachmittags zum Training, standen abends auf der Bühne und gingen hinterher noch in die Spätvorstellung des Bahnhofkinos, in dem die alten Western mit Randolph Scott und John Wayne liefen. Es war wunderbar, ins Kino zu gehen und dabei zu denken, dass es nicht nur Vergnügen, sondern auch Arbeit wäre, weil wir dabei die Kunst unserer Kollegen aus Hollywood studierten. Das machte es zu einem noch größeren Vergnügen. Zu Hause aßen wir palettenweise Joghurt der Firma jo-frutti, besonders Erdbeer, Blaubeer und Ananas, eine Empfehlung unserer Gymnastiklehrerin Frau Hoffmann. Auch das war ein Vergnügen.

Unser Glück wurde nur dadurch getrübt, dass unsere Kollegen das Training, das wir täglich in der Zeit zwischen Probe und Abendvorstellung miteinander machten, zu missbilligen schienen. Sie tuschelten hinter unserem Rücken, das war deutlich zu spüren und wurde uns auch von jüngeren Kollegen, die gelegentlich an unserem Training teilnahmen, berichtet. Das Motiv für diese Kollegenmissgunst war mir zunächst ein Rätsel. Neid? Worauf? Darauf, dass wir auf der Bühne nun ein bisschen besser wurden? Ach! Oder darauf, dass wir den Hals nicht vollkriegen konnten von der Arbeit, die uns am Ende gar noch Spaß machte? Ja, das war es offenbar: Die scheelen Blicke entsprangen der gewerkschaftlichen Haltung der Herren Subventionstheaterdarsteller (es waren wirklich nur die Männer, die Frauen hielten sich da heraus), die es nicht leiden konnten, dass wir arbeiteten, während sie ihre schwer erkämpfte Ruhezeit genossen. Ich behaupte das nicht nur, ich habe für diese These sogar eine Art Beleg. Aber dafür muss ich unseren Pförtner erwähnen, Herrn Meister.

Herr Meister war auf den ersten Blick ganz sympathisch, nur etwas beschränkt. Er war so um die fünfzig, hatte graue Haare, einen Bürstenschnitt und sorgenvolle Falten im Gesicht. Das Leben hatte ihn mitgenommen, und Herr Meister ließ zum Zeichen dafür, dass es so war, die Schultern hängen. Meistens saß er in der Pförtnerloge des Kleinen Hauses, einem Raum von, großzügig geschätzt, vier Quadratmetern, und passte auf, dass kein Unbefugter das Theater betrat. Man weiß, seit Zerberus’ Zeiten, wie wichtig Pförtner sind. Alle Berufe, die mit P anfangen, sind wichtig: Politiker, Putzfrauen, Postbeamte, Pfarrer, Piloten, Professoren, Poeten und, wie gesagt, Pförtner. In Herrn Meisters Pförtnerloge (diesem winzigen Kabuff) befand sich das einzige Telefon, das den Schauspielern, Regisseuren, Inspizienten, Beleuchtern, Garderobieren, Maskenbildnern und allen anderen zur Verfügung stand. Wenn man telefonieren musste, ging man zu Herrn Meister und bat ihn, sein wichtiges Privatgespräch mal eben zu beenden, damit der Apparat frei würde. Genau das tat ich, als ich mit Judith K. telefonieren wollte (das war natürlich, bevor Antonia an unser Theater kam). Ich hatte einen etwas wirren Brief von ihr bekommen und glaubte, sie mit Argumenten des Herzens und der Vernunft davon überzeugen zu müssen, dass sie die große Liebe, also mich, nicht für irgendeinen dahergelaufenen und wieder davonziehenden Regisseur aufs Spiel setzen dürfe, selbst wenn dieser kein Geringerer war als der schon damals hochberühmte Lars Hermann, der Lars, wie Judith ihn in ihrem Brief genannt hatte.

Das Wunder, das zunächst geschah, war, dass Herr Meister mich telefonieren ließ. Ich rief Judith an, und während ich alle meine Seelen- und Verstandeskräfte mobilisierte, um Judith von Lars Hermann abzubringen, ohne mich dabei allzu sehr vor Herrn Meister zu entblößen, der natürlich gespannt mithörte, obwohl er so tat, als ob ihn das alles nichts anginge, machte ich den nicht wiedergutzumachenden Fehler, mich auf seinen Stuhl zu setzen. Das ging zu weit. Da hieß es einschreiten! Jeder Pförtner wird das verstehen. »Jetzt aber Schluss«, sagte Herr Meister. »Das Telefon wird gebraucht.« Wofür war unklar. Ich hörte aber sowieso kaum, was er sagte, ich hatte Wichtigeres im Sinn, es ging hier um Lars Hermann oder mich. »Du kannst doch die vergangenen vier Jahre nicht einfach so wegwerfen«, sagte ich.

»Tu’ ich doch gar nicht. Ich will nur mit dem Lars nach Venedig fahren, das hat auch was mit unserem nächsten Stück zu tun.«

»Schluss jetzt«, sagte Herr Meister.

»Auch was mit dem nächsten Stück«, sagte ich, »auch was! Das heißt doch, dass du auch mit ihm ins Bett gehen willst!«

»Mit wem?« sagte Herr Meister.

»Halten Sie doch mal den Mund«, sagte ich.

»Als ob gerade du mir vier Jahre lang treu gewesen wärst«, sagte Judith.

»Jetzt reißt mir aber langsam die Geduld«, sagte Herr Meister.

»Schnauze«, sagte ich.

»Wie bitte?« sagte Judith.

»Nein, nicht du.«

»Und was war mit der Engländerin? Liz Brisbane?«

»Brighton«, sagte ich, »sie hieß Liz Brighton. Und außerdem ist sie längst wieder in England.«

»Diese Tänzerin?« sagte Herr Meister. »Ich dachte, die wäre Kanadierin.«

»Der Lars geht ja auch wieder zurück nach Wien«, sagte Judith.

»Okay«, sagte ich, »ich geb‘ ja zu, ich hab mit Liz einen Fehler gemacht. Aber kannst du denn nicht aus meinen Fehlern lernen?«

»Noch dreißig Sekunden«, sagte Herr Meister. »Ich schaue auf den Sekundenzeiger!« Er schaute auf den Sekundenzeiger und bewegte leise die Lippen.

»Also nach Venedig fahre ich«, sagte Judith. »Und wenn du dich auf den Kopf stellst.«

»Hör zu, ich komme heute nacht zu dir. Dann reden wir darüber.«

»Nein«, sagte Judith, »das will ich nicht.«

»Ist mir egal«, sagte ich. »Gleich nach der Vorstellung fahre ich los.«

»Fünf, vier, drei, zwei, eins!« zählte Herr Meister.

»Nein«, sagte Judith, »das geht auf keinen Fall, weil – «

»Schluss! Aus! Ende!« schrie Herr Meister triumphierend und zog mir mit einem Ruck den Stuhl unterm Hintern weg.

Ich wankte, verlor das Gleichgewicht, mein rechter Arm ruderte in der Luft herum, suchte einen Halt und fand ihn schließlich im Gesicht des Pförtners. Herr Meister ging zu Boden.

Augenblicklich waren eine Menge Kolleginnen und Kollegen zur Stelle und bereit, das Opfer zu retten und den Täter dingfest zu machen. Aber wer war Opfer, wer Täter? Herr Meister hatte mir den Stuhl weggezogen, ich hatte das Gleichgewicht verloren und Halt gesucht. War ich deswegen ein Schläger? Nun, wie auch immer, jetzt wurde das Telefon gebraucht, jetzt aber wirklich, damit ein Krankenwagen alarmiert werden konnte. Am besten der Verletzte kam gleich auf die Intensivstation, sein Leben war vermutlich in Gefahr. Hatte er nicht sogar eine aufgeplatzte Lippe?

Herr Meister ließ sich für zwei Wochen krank schreiben und saß mir nach einer weiteren vor dem Friedensrichter gegenüber. Ja, vor dem Friedensrichter. So etwas gab es auch bei uns in der Provinz, nicht nur im Wilden Westen. Ich wurde dazu verurteilt, Herrn Meister die Hand zu geben, mich bei ihm zu entschuldigen und außerdem, was nicht ganz so schlimm war, einen bestimmten Betrag ans Rote Kreuz zu zahlen, hundert oder zweihundert Mark, irgend etwas in der Größenordnung (ein Anfänger am Theater kriegte damals fünfhundert Mark). Herr Meister kam sich wichtig vor wie nie in seinem Leben, und Lars Hermann hatte inzwischen leichtes Spiel mit Judith gehabt.

Antonia und ich mussten, wenn wir auf die Probebühne wollten, den Schlüssel dafür vom Pförtner erbitten. Eines Tages, es war Sonntag, saß Herr Meister in der Pförtnerloge. Wieso auf einmal hier im Großen Haus und nicht, wie sonst, im Kleinen? Keine Ahnung. Aber natürlich nutzte er sofort seine Macht, die einzige, die ein Pförtner hat: Er weigerte sich, den Schlüssel herauszugeben. Kein noch so vernünftig oder geradezu liebevoll vorgetragenes Argument half. Heute sei Sonntag, sagte Herr Meister, und am Sonntag werde auf der Probebühne nicht gearbeitet.

»Ist es Ihre Sache, darüber zu entscheiden? « »Ich entscheide darüber, ob Sie den Schlüssel kriegen oder nicht.« »Dann seien Sie doch bitte so nett und entscheiden Sie sich dafür.« »Ich denke nicht daran.« »Können Sie denn nicht mal ein Auge zudrücken?« »Ich? Niemals.«

Nun gut, der Pförtner war beschränkt und dumm, aber es gab ja zum Glück noch Vorgesetzte, denen er gehorchen musste. Ich rief Herrn Axelroth, den Schauspieldirektor, an, aber es war überhaupt nicht die Rede davon, Herrn Meister in seine Schranken zu weisen. Kein Wort. Im Gegenteil. »Wieso arbeiten Sie am Sonntag?« fragte Herr Axelroth. »Das tun die anderen Kollegen doch auch nicht.« Ein klarer Punktsieg für Herrn Meister! Und ein Beispiel dafür, dass das kunstfeindliche, gewerkschaftliche Denken sich längst bis in die höchsten Ränge der Stadttheaterhierarchie hinaufgeschlichen hatte.

Solche und ähnliche Erfahrungen mit Pförtnern, Regisseuren, Kollegen und Direktoren – aber auch die wöchentliche Lektüre des Spiegel, der von Studentenunruhen, außerparlamentarischer Opposition und antiautoritärer Revolte berichtete – führten dazu, dass Antonia und ich über den autoritären Geist nachzudenken begannen, der an unseren Theatern herrschte, über deren feudalistische Strukturen und die Notwendigkeit der Demokratisierung. Freilich auch über den berufsbedingten Masochismus der Schauspieler und ihre sklavische Unterwerfung unter – ebenfalls berufsbedingt – sadistische Regisseure. Nicht alle Regisseure seien sadistisch, behaupteten wir, aber die, die es nicht seien, wären in der Regel auch nicht gut. Denn wenn der Regisseur schon der Vorgesetzte des Schauspielers sei und somit existentiell Macht über ihn verkörpere, dann sei es nur konsequent, wenn er diese Macht gleich bis zur vollständigen Dressur des Schauspielers ausnutze, anstatt so zu tun, als könne man von gleich zu gleich miteinander reden und arbeiten. Man sei eben nicht gleich. Das liege am System, an den Strukturen, und es gebe nur einen Ausweg aus diesem Dilemma: Mitbestimmung der Schauspieler und kollektive Regie.

Diese Gedanken schrieben wir nieder und schickten das getippte Manuskript an eine Zeitschrift, die es auch abdruckte, und zwar in großer Aufmachung und an gebührender Stelle. Das war ja was! Wir hatten etwas geschrieben, und man nahm es ernst! Man setzte sich auch damit auseinander! Vielleicht wäre unser Name bald in aller Munde!

Er war auf jeden Fall im Munde unserer Kollegen, die wir mit unserer Nestbeschmutzung ein wenig unvorbereitet getroffen hatten. Sie steckten nun die Köpfe zusammen und tuschelten über uns. Wir sahen es, wenn wir zur Probe kamen oder uns in die Kantine wagten. Aber, von zwei oder drei jüngeren Kollegen abgesehen, sprach uns niemand offen auf den Artikel an. Sie waren böse auf uns, sie sahen uns als Verräter. Und was hatte ich auch erwartet? dass sie »ja« sagten, »ja, ihr habt recht! Kriecher sind wir und Masochisten und obendrein noch schlechte Schauspieler, Knattermimen –, aber jetzt, wo ihr uns das so glänzend formuliert bewusst gemacht habt, jetzt werden wir uns ändern! Kommt, lasst uns Mitbestimmung einführen und kollektive Regie erkämpfen, heute noch!« Ja, ich glaube, das hatte ich erwartet. Ich war nicht nur erstaunt und verwundert, sondern beleidigt, dass sie das nicht taten. Sie wollten nichts mehr von uns wissen. Dafür bekamen wir jetzt allerlei Aufforderungen ins Haus geschickt, Solidaritätserklärungen zu unterschreiben und natürlich auch zu spenden und zu unterstützen.

Im Juni, kurz vor Beginn der Theaterferien, hatte ich ein Gespräch mit Herrn Lafrenz, einem bulligen, brutal-jovialen Menschen, der von der Bühnengenossenschaft, also auch von uns, bezahlt wurde und damals der mächtigste Theateragent im Lande war. Er empfahl mir unumwunden, meinen Namen zu ändern, »denn mit dem Namen kann ich sie natürlich nicht mehr vermitteln«. Diese und ähnliche Erfahrungen lockerten nicht nur unsere Bindung an den Theaterbetrieb, sondern an den Schauspielerberuf schlechthin. War Kunst nicht ohnehin elitär? Musste man nicht die Trennung zwischen Künstler und Publikum aufheben? War nicht jeder Mensch ein Künstler, nicht nur wir, sondern auch der Bühnenarbeiter, der Requisiteur, die Putzfrau und der Pförtner, also auch Herr Meister? Und mussten wir nicht unser privilegiertes Talent in den Dienst der einfachen Leute stellen, der Arbeiter, Angestellten, Hausfrauen und so weiter, damit auch sie ihre schöpferischen Kräfte entfalten konnten, und wenn nicht sie, weil es für sie vielleicht bereits zu spät war, dann doch ihre Kinder?

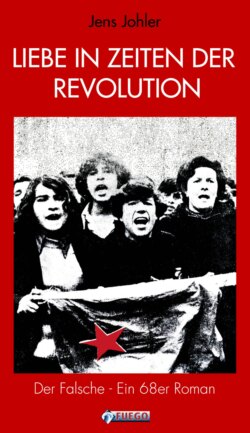

Aus der Frontstadt Berlin – es war inzwischen 1968 – schrieb Gerhard Krepp, den Antonia von der Schauspielschule her kannte, flammende Briefe: Wir würden noch die Revolution verpassen, wenn wir nicht alle Brücken hinter uns abbrächen und sofort kämen! Kommt! rief er brieflich aus, die Revolution braucht jeden Mann und jede Frau. Wer hier jetzt nicht dabei gewesen ist, der hat an seiner Zeit vorbeigelebt!

Es war allerdings auch so, dass unsere Verträge nicht verlängert wurden, weil ein neuer Intendant an das Theater kommen und seine eigene Mannschaft mitbringen würde. Und ein anderes Engagement war nicht in Sicht. Oder, um die Wahrheit zu sagen: Ich war es, der kein Engagement hatte, Antonia hatte eins oder hätte eins haben können, und beinahe hätten wir es sogar geschafft, zusammen an das Theater zu kommen, aber...

Es war in Bamberg. Oder Regensburg. Der Name des Theaterleiters ist mir entfallen. Antonia hatte sich beworben und, was immer schon eine gute Sache war, ein sogenanntes Vorsprechen bekommen. Sie fuhr hin, ich fuhr mit. Wir wollten nur gemeinsam an ein Theater gehen, um unser Training und natürlich auch unsere Liebe nicht aufs Spiel zu setzen. Meine Erfahrung mit Judith K. hatte mir gereicht: Lässt man die große Liebe seines Lebens ans Theater in einer anderen Stadt, dann geht sie todsicher mit Lars Hermann ins Bett. Oder mit Liz Brighton.

Antonia sprach in Bamberg (oder Regensburg) die Rollen vor, die ich mit ihr einstudiert hatte, und der Intendant, Herr Dr. Soundso, war sehr angetan. Er wollte sie vom Fleck weg engagieren. Antonia sagte, sie würde sein Angebot sehr gern annehmen, aber sie hätte noch einen Pferdefuß, nämlich mich. Wir seien Partner, wir arbeiteten zusammen und – ja, und dann erzählte sie so begeistert von unserem Training und allem, was wir dabei herausgefunden hatten, von Mitte, Stimmigkeit, Kunst des Bogenschießens, jo-frutti und so weiter, dass der Intendant immer neugieriger und sogar richtig animiert wurde und sagte, er habe zwar keinen Platz mehr im Ensemble, aber ich könne ihm ja auch noch vorsprechen, wenn ich schon mal da sei. Ich sprach ihm die Rollen vor, die Antonia mit mir einstudiert hatte, den Jim aus der Glasmenagerie, den Dauphin aus der Lerche, den Schüler aus dem Faust – und es gefiel dem Mann nicht schlecht, wie er sagte, aber deswegen hatte er immer noch kein Geld und keine Vakanz für mich. »Okay«, sagte ich, »dann komme ich umsonst. Sie müssen mir aber ein paar gute Rollen geben.«

Das sei unmöglich. Er habe die ganze Spielzeit schon verplant. »Aber wie wäre es mit Regieassistenz?«

Ich hatte schon einige Male Regieassistenz gemacht und wußte, wie das ging. »Okay«, sagte ich, »aber unter einer Bedingung.«

»Ja, bitte?«

»Dass ich auch eine eigene Regie bekomme.«

Es war Größenwahn. Der Mann sah mich zum ersten Mal und sollte mir gleich eine Inszenierung anvertrauen. Ja, woher! Ich traute sie mir ja selbst kaum zu. Außerdem waren wir eigentlich gegen die Position des Regisseurs, das hatten wir doch gerade öffentlich verkündet! Galt der Protest nicht mehr, wenn man selbst ein Zipfelchen Macht erwischen konnte?

Ich glaube, in meinem Innersten betete ich darum, dass der Intendant nein sagte, damit ich nicht auf einmal dastand und mir überlegen musste, wie ich ein Stück inszeniere. Ich war ein guter Trainer oder Schauspiellehrer, aber eine ganze Schar von Schauspielern zu einem halbwegs erträglichen Provinztheaterkunststück abzurichten, das war etwas anderes. Vielleicht wäre es auch gut gegangen, man wächst ja mit der Aufgabe, und aller Anfang ist Hochstapelei, aber es kam sowieso nicht dazu. Herr Dr. Soundso sagte zwar immer noch nicht, »Da ist die Tür« oder »Gehen Sie doch bitte wieder dahin zurück, wo Sie hergekommen sind«, sondern wiegte bedenklich mit dem Kopf und leckte sich die Finger nach einer möglicherweise gar nicht so schlechten kostenlosen Arbeitskraft – denn wer sich etwas zutraut, der kann vielleicht auch was –, aber er scheute dann doch das Risiko, wie er sagte, was natürlich Unsinn war, weil ein Stadt- und Subventionstheaterintendant gar nicht weiß, was Risiko ist. Das war das Ende unserer Theaterlaufbahn. Aus Liebe zueinander und zu unserem Training folgten wir dem Lockruf von Gerhard Krepp, gingen nach Berlin und mischten uns unter die Genossen, um die Revolution zu machen.