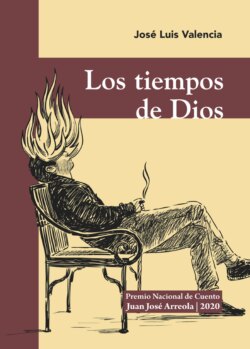

Читать книгу Los tiempos de Dios - José Luis Valencia Valencia - Страница 8

ОглавлениеPa’trás

No vi nada, nomás escuché dos tronidos y ya después nada. No iba pensando bien hacía rato, ya iba mal antes de que el tipo se bajara de su auto y caminara con desgano hacia el mío. Estaba encabronado, desesperado y no reaccioné, ¿cómo adivinar que iba a hacer lo que hizo? Me quedé sentado, apretando el volante, fuerte, con las dos manos y, de pronto, así sin más, él ya estaba parado junto a mi ventanilla. No tenía cara de que era… de que iba… me miró con enfado, como aburrido, cansado, torció la boca, sacó una pistola de detrás de su espalda y la puso frente a mí. Quise brincar al otro asiento, pero el cinturón de seguridad me paró de un tirón. Cerré los ojos, levanté las manos, me cubrí con ellas como si pudiera detener la bala o las balas, no sé cuántas, pero yo alcancé a escuchar dos tronidos.

Era un tipo flaco, no muy alto. Usaba lentes de aumento y camisa de vestir con corbata. Parecía un oficinista cualquiera hasta que sacó la pistola. Conducía un Chevy plata, limpio, muy limpio. Había estado delante de mí desde hacía algunas cuadras y luego se puso de primero en una larga fila de autos que esperábamos la señal del semáforo para avanzar. La luz verde estaba encendida, pero él no se movía ni nos dejaba pasar. Desde mi coche lo vi agachado, imaginé que estaría revisando su celular, sin hacer caso al semáforo que tenía enfrente ni a la fila de autos que estábamos detrás. Yo ya venía de malas desde antes, tenía prisa, tenía que llegar y él no avanzaba. Entonces toqué el claxon, ni siquiera fue una mentada, sólo un pitido largo, colérico, desesperado.

Sé que no está bien, que uno ya no puede andar haciendo esas pendejadas porque no sabes con qué clase de gente te vas topar. Yo sabía eso, pero hoy no podía esperar, tenía prisa y no pensé. Otro día no habría pasado, verdad de Dios que no soy atrabancado, normalmente no me molesta andar despacio, me gusta conducir y escuchar la radio, encender un cigarrillo y llevármela tranquila. Así que cuando voy en el auto no hago corajes por el tráfico, ni por los avorazados que avientan el coche a lo güey sin poner la direccional, ni por los que van texteando mientras conducen, ni por las doñas que se van maquillando sin mirar por dónde van. Soy un tipo tranquilo, en mi trabajo se aprende a tener paciencia: manejo un camioncito de aeropuerto, de esos que llevan a la gente de las puertas de embarque al avión y luego de regreso. Lo único que hay que hacer es conducir en círculos, a paso de tortuga. Así que en las calles generalmente también soy así, voy en lo mío y dejo que los demás hagan lo suyo. Pero hoy era diferente, ella había llamado y yo salí corriendo, había cruzado casi toda la ciudad, cerca de una hora a vuelta de rueda, sin cigarros, me punzaba la cabeza, tenía la garganta seca y la panza dura. Ya había perdido mucho tiempo y estaba a nada de llegar, un par de cuadras más y listo, pero ese cabrón del Chevy plata no se movía, estaba en su teléfono, no miraba el semáforo, no avanzaba y yo no podía hacer nada, sólo tocar el claxon para que se desapendejara, mirara el semáforo y me dejara pasar.

A toro pasado, si me hubiera esperado tantito, habría perdido, a lo mucho, un minuto o dos, pero yo ya no estaba bien, cruzar Lázaro Cárdenas me había desquiciado, y es que fueron cuarenta minutos atrapado entre cientos de autos que apenas avanzaban. Ahí vaya que hubo un concierto de pitidos, muchos hicieron sonar su claxon, ellos sí con mentadas y todo, pero nadie echó bronca ni salió a tirar de balazos. Me tocó mirar cuatro choques, todos igualitos. El conductor de atrás le pega al de adelante. El de adelante se baja, con cara seria, de enfado, para revisar la defensa de su auto, que no tiene ni un rayón, ¿cómo le va a pasar nada si van a vuelta de rueda y no hay espacio para que se peguen en serio? El de atrás, con cara de susto, se baja preguntando al de adelante si está bien. El de adelante lo mira con ojos de “si serás pendejo” y se soba la nuca. Los dos se quedan allí —el de adelante acariciando su defensa y el de atrás hablando por celular—, esperando al del seguro que puede tardar entre 35 minutos y una vida en llegar. En los carriles laterales, los autos avanzan despacito para mirar de cerca y hacer todo más lento. Pinches morbosos, nomás armando desmadre.

Yo ya venía hasta la madre porque desde carretera a Chapala había sido la misma chingadera, nomás metido entre tráileres y camiones de carga. Pasé junto a un tráiler que se había volteado, los otros conductores, en todos los carriles, iban despacito, mirando el accidente, como buitres. Allí estaba ese pinche tráiler todo patas pa’rriba, con la caja torcida, rota por la mitad, rodeado de patrullas que estaban sin hacer nada, pero con ganas de estorbar. Total, desde el aeropuerto hasta los Arcos del Milenio ya llevaba hora y media en el carro. Estaba ansioso y emputado porque llevaba rato avanzando casi nada, por el sol, por el calor, por el humo de los coches y porque no traía cigarros —cuando ella llamó, nomás colgué el teléfono y salí hecho la raya, no pasé por mi chamarra ni mi mochila ni nada.

Ya en confianza, lo que más me calaba es que mi mujer me lo había advertido. Me había rogado que hoy no fuera a trabajar, que me quedara con ella por si las dudas. “Tengo un presentimiento”, dijo. No hice caso, saqué mis cuentas y, si algo pasaba, alcanzaría a regresar sin bronca. En un día malo no haría más de 50 minutos del aeropuerto a Circunvalación y Ávila Camacho, pensé. Me acordé y me emputé porque, además de llegar tarde, ella me lo iba a echar en cara: “¿Ya ves?, te lo dije, pero ahí andas de necio”. Ella había dicho que podría suceder en cualquier momento, pero igual decidí ir a trabajar. Los tiempos no son buenos y un día de salario es un día de salario, más ahora que vamos a ser papás.

Recuerdo que cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada, que estábamos embarazados, no sentí nada, miedo quizá, pero no fue como en las películas, no sentí una alegría desbordada ni pesar, ni tristeza, ni nada, simplemente sonreí y me puse a pensar en puras pendejadas: en cómo pagarle la universidad al morro; en si le iba a contar el cuento del niño Dios, los reyes magos y el ratón de los dientes o le iba a decir la neta; le armé su carrera de futbolista: fuerzas básicas de Chivas, debut en River Plate, como el pastor Almeyda, luego en el Barcelona y, ya pa’ retirarse, de vuelta al Guadalajara… puras pendejadas, pues. La verdad es que no sabía qué sentir, pero, al mes, cuando fuimos al ginecólogo y vi esa manchita en la pantalla, un algo pequeñito con manitas y patitas, que parecía que bailaba, entonces sí que sentí, me puse bien pinche feliz. Luego el doctor apretó un botón y mi mujer y yo pudimos escuchar sus latidos, ta ta ta, ta ta ta, fue el sonido más hermoso que haya escuchado jamás. Ahí me cayó el veinte de que iba a ser papá y lloré. Luego, ya en la semana 22 del embarazo, que son como seis meses en realidad —nunca entendí eso de las semanas, dicen que son 40 semanas de embarazo, pero eso son 10 meses, pero el bebé sale a los 9, un desmadre—, veía a mi mujer cada vez más bonita, con su carita flaquita y su pancita redonda, sus ojos brillaban como las estrellas en el campo y su sonrisa era más grande y más hermosa. La veía más chula que cuando andábamos de novios. Esta mañana le di un beso bonito y ella sonrío, así nos despedimos. “Estate atento al celular por si te llamo, te digo que creo que hoy es el día, pero eres necio”. Algo en la panza me decía que ella tenía razón, que pidiera el día. La tripa siempre avisa, pero no hice caso.

La llamada llegó en el primer viaje, pasaditas las 7 de la mañana. Estaba llevando a unos pasajeros de la puerta D35 a la pista. Iban a Tijuana, creo. Sonó el celular, era mi mujer, “¡Amor, ya! ¡Ya me llevan al hospital! ¡Ya va a nacer!”, gritó ella. “Voy a ser papá”, pensé y sentí bien bonito en la panza. En cuanto la gente se bajó del camión, pisé el acelerador. Ni esperé al cuida-ganado que cuenta que todos los pasajeros suban al avión y luego se regresa conmigo. No, yo me arranqué, le pisé lo más que pude, me bajé, corrí por todo el aeropuerto hasta el estacionamiento, subí a mi coche, crucé la ciudad y después la luz verde y un Chevy plata… por mi madre que no lo vi venir, nomás levanté las manos y ya después no vi nada, escuché dos tronidos y luego nada.