Читать книгу Spurensuche im Perigord - Jürgen Mietz - Страница 5

1 Vorwort

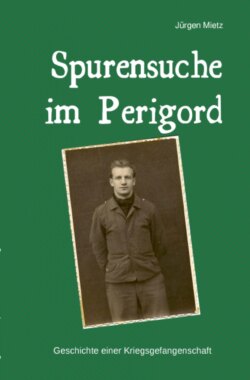

ОглавлениеFamilienbezogene Forschung zu betreiben und die Personen in ihren historischen und sozialen Kontexten wahrzunehmen ist mir als Methodik aus meiner psychologischen Beratungsarbeit bekannt. Diese Methode ist Bestandteil von Qualifizierungsschritten verschiedener Weiterbildungen von Psychologinnen und Psychologen. In den 1980 er Jahren forschte ich zu meinen Herkunftsfamilien. Ende der 90 er Jahre gab es einen weiteren Impuls. Ich musste erkennen, dass bei aller Befassung mit der Geschichte meiner Eltern und Vorfahren ich so gut wie nichts über die Zeit meines Vaters als Soldat und von seiner Zeit in französischer Gefangenschaft wusste. Keine Orte, keine Personen ...

Die ersten Jahre seiner Stationierung in Frankreich waren ein Ausbruch aus der engen ostwestfälischen Heimat, ein erster Kontakt mit der andersartigen Welt des Auslands, mit anderen Landschaften, mit anderen Gewohnheiten und Haltungen der Menschen – wie es bei vielen Soldaten der Fall gewesen zu sein scheint. Mein Vater lebte bis 1998, also waren mir detailliertere Informationen nicht durch einen frühen Tod verloren gegangen.

In den Jahren von 2000 bis 2003 versuchte ich, Spuren seines Lebens als Soldat und seiner Gefangenschaft zu entdecken. Ich gewann überraschende Erkenntnisse, ich lernte Menschen kennen, die mich rührend unterstützten. Ich erfuhr sehr viel über »unsere« deutschen Wirkungen auf Menschen in einem Nachbarland – und über deren Verstrickungen, Widersprüche und Leiden in ihrer Gesellschaft.

Nach Abschluss der Forschungen war manches erkannt, es gab viel Stoff für Überlegungen zur Persönlichkeit meines Vaters und was das mit mir zu tun haben könnte. Anderes blieb verborgen, ich musste mich damit abfinden, dass Fragen blieben. Gewiss aber habe ich aus den Forschungen und Erfahrungen Mut gewonnen, Fragen zu stellen, Hypothesen zu wagen, Spekulationen zu überprüfen. Die Erkenntnisse waren persönlicher und privater Art, aber nicht unbedingt von öffentlichem und gesellschaftlichen Interesse, dachte ich.

Im März 2016 stieß ich auf ein Buch von Karin Scherf[Fußnote 1]. Sie schreibt, dass sich ihr Vater in der Zeit von 1945 bis 1948 in französischer Gefangenschaft befand. Beim Aufräumen eines Speichers hatte sie 120 Briefe ihres Vaters an seine Eltern aus der Gefangenschaft gefunden – eine außerordentlich gute Grundlage für Recherchen vor Ort. Als Journalistin hatte sie sicherlich auch das Handwerkszeug, den lokalen, historischen und politischen Rahmen zu erforschen. Ein Ergebnis ihrer Forschungen war, wie eine Dozentin der Universität Bordeaux im Vorwort ihres Buches schreibt, dass das Wissen um die Bedingungen der Gefangenen in Frankreich spärlich sei. Zum einen war das Leben der Franzosen in dieser Zeit von Armut und Hunger gekennzeichnet, man war also mit der Überlebenssicherung ausgelastet. Dokumentation könnte deshalb gut nachvollziehbar nachrangig gewesen sein. Andererseits war man sich nicht sicher, ob es den Regeln der Genfer Konvention für Menschenrechte entsprach, wenn man Gefangene für Wiederaufbauzwecke einsetzte – mochten auch noch so viele Männer deportiert und noch nicht aus Gefangenschaft und Zwangsarbeit zurückgekehrt oder verstorben sein. Möglicherweise spielt für die schlechte Forschungslage auch eine Rolle, dass militärische Archive schwer zugänglich sind. Inzwischen gibt es Initiativen, die sich bemühen, diesen Teil der Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen[Fußnote 2].

Wenn die Forschungslage so schlecht war, wie die Dozentin Arlette Capdepuy schreibt, könnte es doch sinnvoll sein, meine Unterlagen noch einmal durchzugehen, das eine oder andere aufzuschreiben und damit vielleicht eine allgemeine Nützlichkeit erlangen. Vielleicht würde sich für mich einiges neu ordnen – losgelassen hatte mich das Thema ohnehin nie.