Читать книгу Spurensuche im Perigord - Jürgen Mietz - Страница 6

2 Wie es begann

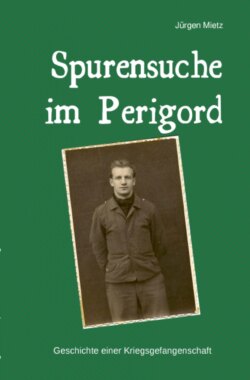

ОглавлениеWollen Nachkommen von Angehörigen der Wehrmacht Auskünfte über deren Geschichte und Verbleib bekommen, kommen sie an der »Deutschen Dienststelle« in Berlin nicht vorbei. Tatsächlich erhielt ich auf meine Anfrage dort Antwort. Am 28.6.2000 schickte die »Deutsche Dienststelle«, knapp drei Wochen nach meinem Antrag, die Auflistung der Stationen meines Vaters in der Wehrmacht.

Wenn ich die Eintragungen auf der Kopie einer Karteikarte richtig deute, war er seit dem 30.1.1941 mit etwas mehr als 19 Jahren bei der Marine. Möglicherweise nicht formell als Soldat, sondern bei einem so genannten »Werftbetrieb«, denn es heißt in einer Spalte »Entlassungsgrund« der Karteikarte, dass er wegen »Abtrennung des Betriebes von der Werft« am 31.3.1943 entlassen wurde. Es ist verzeichnet, dass er als Mechaniker beschäftigt war.

Er gehörte, wie die Übersicht der »Deutschen Dienststelle« aussagt, dem »3. Mar. Gren. Btl.« an, mit dem Dienstgrad eines Soldaten. Auch ist die Nummer der Erkennungsmarke vermerkt, der Tag und der Ort der Gefangennahme: 10.5.1945 in Pornic. Danach befand er sich in vier verschiedenen Lagern:

• Am 13.6.1945 war er im Dépôt 123 in Tulle,

• am 15.8.1945 im Dépôt 125 in Brantôme, Dordogne,

• am 16.9.1946 im Dépôt 222 in Fort-de-Noisy, Seine,

• am 11.2.1947 im Dépôt 62 in Sainte Mènehould, Marne,

• am 16./17.3.1947 heißt es, dass Kurt Mietz aus der Gefangenschaft geflohen sei.

Wie sich die verschiedenen Aufenthaltsorte erklären, ist mir nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass die französischen Behörden Schwierigkeiten hatten, die Gefangenen unterzubringen, sie so zu verteilen, dass sie den Aufbaubedarfen entsprechend eingesetzt werden konnten. Karin Scherf berichtet, dass Frankreich über eine Million Kriegsgefangene hatte, die zu einem Teil von der amerikanischen Armee übergeben worden waren.

Zumindest die ersten beiden Gefangenenlager befanden sich in Orten, in denen Wehrmacht und SS mit Erschießungen, Brandschatzung und Geiselnahmen Angst und Schrecken verbreitet hatten. Die Einwohner hatten nun mit den Gefangenen Angehörige des Herrschafts- und Unterdrückungsapparats der vergangenen Jahre vor sich. Und die Gefangenen standen seelisch und körperlich Verletzten und Angehörigen von zu Tode Gekommenen gegenüber. Die Gefangenen, also auch Kurt, dürften Scham und Angst vor Bestrafung gehabt haben. Vielleicht hatten sie auch das Gefühl, schuldlos zu sein, ungerecht behandelt zu werden, waren sie doch »nur« Befehlen gefolgt. Den Einheimischen ist nicht zu verdenken, wenn sie, sowohl von den Behörden, wie auch von den Gefangenen erwarteten, dass sie (mindestens) beim Wiederaufbau halfen. Damit wären die deutschen Gefangenen noch gut bedient, wenn sie nicht Rachegefühle und Hass auf sich zogen.

Gefühle der Schuld, Beschämung und Verunsicherung sind mir nicht unbekannt. Die selbstgestellte Forderung, mich zu erklären und es nicht zu können, machen mir zu schaffen; das Wissen um die Verschleierungen von Politik und Justiz, ihre Oberflächlichkeiten, die von den Tiefenwirkungen des Krieges, der Brandschatzungen, des Mordens nichts wissen wollen; die frühe Konzentration der Bundesrepublik auf den wirtschaftlichen Erfolg und die Banalisierung der Unmenschlichkeit verunsichern mich immer wieder.

Eine weitere Frage drängt sich immer wieder auf: Wie würde ich mich angesichts von Befehlen und Forderungen des Staats verhalten? Welche Formen des Widerstands wären mir möglich? Ab wann wird Widerstand Pflicht? Und wie verhindere ich, dass es »zu spät« für Widerstand ist? Müsste ich nicht »schon jetzt« solidarisch(er) mit Bedrohten und Unterdrückten sein, wenn ich mir vor Augen halte, dass im Faschismus nicht wenige gehofft hatten, sie würden verschont bleiben, sich dann aber doch in den Fängen und Zwängen des Apparats fanden? Wie sich also schützen vor der Aussage: »Allein hätte ich doch nichts machen können.«?