Читать книгу Wie ich John Lennon die Haare schnitt, vor Romy Schneider davonlief und Catherine Deneuve zum Lachen brachte - Jürgen Vollmer - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

PILZKOPF

ОглавлениеIN HAMBURG 1955–1961;

MIT DEN BEATLES IN HAMBURG 1960/61

UND MIT JOHN LENNON UND

PAUL McCARTNEY IN PARIS 1961

»Wie kannst du nur so herumlaufen?!«, schnauzte mich mein Lehrer an. Einige Mitschüler hatten mich bereits vorher kopfschüttelnd angestarrt, nun richteten auch alle anderen ihre Blicke auf mich, ein paar von ihnen mit höhnischem Grinsen. »Aber«, fuhr der Alte fort, indem er sich von mir abwandte und seine Worte an die anderen 15- bzw. 16-jährigen Jungen meiner Klasse richtete, »eins muss man Jürgen ja lassen: Er ist mutig.«

Der Stein des Anstoßes war meine Frisur. Nun, es war eigentlich keine richtige Frisur, ich hatte mir nur nach einer Schwimmstunde die nassen Strähnen nicht wie üblich zurückgekämmt, sondern einfach über der Stirn hängen lassen.

Und so begann 1955 die Vorgeschichte des Haarschnitts, der viele Jahre später durch die Beatles als »Pilzkopf« berühmt werden sollte.

Wenn man an die vielen ausgefallenen Frisuren von Jugendlichen in den späteren Jahrzehnten denkt – von den Hippies bis zu den Punks –, ist es schwer vorstellbar, dass es einmal eine Zeit gab, in der die über die Stirn hängenden Haare eines Jungen irgendwelches Aufsehen erregten und abfällige Blicke und Bemerkungen nach sich ziehen konnten. Aber die Fünfzigerjahre waren schrecklich spießig, nicht nur in Hamburg. Schüler, die sich nicht die Haare schön ordentlich nach hinten kämmten, waren wirklich eine Seltenheit.

Die Standpauke meines Lehrers hatte eine Trotzreaktion in mir bewirkt. Ich ging fortan nicht mehr zum Friseur, schnitt mir die Haare immer selbst und benutzte auch keinen Kamm, sondern brachte meinen Pony vielmehr nur mit den Händen in Ordnung oder, treffender gesagt, in stilisierte Unordnung. Meine neue Frisur war für mich ein Zeichen der Sehnsucht nach einem alternativen Lebensstil und ein erster haariger Streich gegen die bieder-bürgerliche Gesellschaft.

In Paris, wohin ich 1957 zum ersten Mal fuhr, lernte ich endlich eine tolerantere Umgebung kennen und sah seelenverwandte Jugendliche an jeder Ecke im Quartier Latin. Mir wurde ganz klar, dass ich irgendwann in diesem Mekka von Künstlern aus aller Welt leben würde und nahm in Hamburg schon mal Französischunterricht. In den folgenden Jahren musste ich mich allerdings nur mit jeweils kurzen Reisen in die französische Metropole zufriedengeben. Aber wenigstens konnte ich mich nun stets wie ein Pariser Jugendlicher einkleiden, war es doch in Hamburg unmöglich, die Art von künstlerischen Klamotten, die mir gefielen, zu bekommen. Mit meinen schwarzen Rollkragenpullovern und verschiedenfarbigen Cordjacketts wollte ich genauso antibourgeois aussehen wie die Bohème-Jugend vom linken Seine-Ufer.

Mein Hang zum Rebellieren führte 1960 nach nur zwei Semestern zu meinem Rausschmiss aus einer Hamburger Kunstschule. Ich hatte wohl zu lange die Anweisungen meiner Dozenten missachtet. Anstatt zum Beispiel im Zeichenunterricht den Körper eines Aktmodells plastisch wiederzugeben, zog ich lediglich meinen Bleistift in einer kontinuierlichen Linie à la Jean Cocteau über mein Zeichenpapier, sodass nur der Umriss des Körpers abgebildet wurde. Und wenn in den Malstunden Nuancen der Hautfarbe verlangt wurden, drückte ich einfach die Primärfarben direkt aus den Tuben nebeneinander auf die Leinwand. Mein ungehorsames Verhalten in der Kunstschule war zwar dumm und deplatziert, aber es basierte eben auch – genau wie meine unkonventionelle Frisur – auf meiner Veranlagung, gegen die Norm und die Erwartungen anderer zu rebellieren.

Nachdem also mein Kunststudium unrühmlich beendet worden war und ich einige Zeit orientierungslos nach einer Beschäftigung gesucht hatte, akzeptierte ich schließlich einen Job als Assistent des Hamburger Fotografen Reinhart Wolf, obgleich ich noch nie Fotos gemacht und dazu auch zunächst keine Lust hatte. Doch meine Arbeit dort beschränkte sich hauptsächlich auf das Entwickeln von Filmen und Fotos in der Dunkelkammer. Der erste Funke einer Inspiration zum Fotografieren wurde durch meine Faszination für die Beatles ausgelöst.

Klaus Voormann, den ich aus der Kunstschule kannte, hatte die Jungs aus Liverpool im Oktober 1960 in einem Rockclub im Hafenviertel entdeckt und war von ihnen völlig begeistert. Animiert durch seinen Enthusiasmus begleitete ich ihn und seine Freundin Astrid Kirchherr am nächsten Abend in den Kaiserkeller, allerdings nicht ganz ohne ein ängstliches Gefühl, denn Künstlertypen und Jazzfans wie wir waren die natürlichen Feinde von Rock’n’Roll-Fans. Sie nannten uns »Exis«, kurz für Existenzialisten.

Das Rockerlokal befand sich auf der Großen Freiheit, mitten im Rotlichtviertel von St. Pauli. Damals war Hamburgs Hafengegend das Sündenbabel von Europa, wo im Gegensatz zu heute der Normalbürger sich niemals hingetraut hätte. Es gab überall sexorientierte Kabarettshows, Bars, Striptease-Lokale und Musikschuppen mit Schlagerkapellen und Lokale, in denen bikinibekleidete Frauen im Schlamm Ringkämpfe ausführten. Berüchtigt war vor allem eine Straße, in der sich Prostituierte in den Fenstern zur Schau stellten. Diese sogenannte Sündenmeile stand in starkem Kontrast zu den übrigen Stadtteilen Hamburgs, in denen eine bürgerliche Mehrheit für Sitte und Ordnung sorgte.

An einem bulligen Türsteher vorbei stiegen meine beiden Freunde und ich aus dem glitzernden Neonlicht der Straße eine dunkle Treppe hinunter und gelangten in einen relativ kleinen Raum. Wir waren in einer uns vollkommen unbekannten und gefährlichen Welt. Die Kellerkaschemme war voll von Halbstarken. Viele wirkten brutal. Betrunkenes Gegröle. Bedrohliche Blicke. Lederjacken und Elvis-Frisuren, wohin man sah. Auf der kleinen Tanzfläche traten spitze Schuhe in rascher Folge Löcher in die Luft, und Reifröcke unter hochgetürmten Haaren oder Pferdeschwänzen drehten unaufhaltsam Kreise. Auf einer einfach gebauten Bühne spielten die Beatles Rock ’n’ Roll.

Wir drei Exis waren zwar total deplatziert, aber von allem, was wir sahen und hörten, vollkommen begeistert. Von den Tänzern, von der Musik und vor allem von den charismatischen Typen auf der Bühne.

Die damals noch unbekannten Beatles sahen nur auf den ersten Blick so aus wie die halbstarken Jungs in ihrem Publikum, als sie 1960 als Teenager – und noch zu fünft – zum ersten Mal in Hamburg auftraten. Sie trugen schwarze Lederjacken und kämmten sich ihre Haare an den Seiten sorgfältig mit Pomade nach hinten, sodass sich am Hinterkopf ein »Entenschwanz« bildete. Die vorderen Haare waren zu einer Rockertolle geformt, die sich jedoch im Laufe des Abends im Rock’n’Roll-Rhythmus schnell auflöste und ein wildes Strähnengewirr übrig ließ.

Aber der halbstarke Schein der britischen Musiker trug, und wir sollten schon bald merken, dass in ihrem Innern eine Exi-Seele schlummerte.

Zunächst wirkte vor allem John Lennon, der offensichtliche Kopf der Band, auf mich wie ein bedrohlicher Schläger. Während er Gitarre spielte, schob er seinen Körper im Rhythmus der Musik nur leicht nach vorne. Cool. Zurückgehaltene Aggressivität. Er erinnerte mich an den jungen Marlon Brando in The Wild One.

James Dean diente ebenfalls als Vorbild, und zwar dem kurzzeitigen Beatles-Mitglied Stuart Sutcliffe, der sich geheimnisvoll hinter einer Sonnenbrille verbarg. Er sollte die Band im nächsten Jahr verlassen.

Paul McCartney erschien mir als ziemlich freundlich, er schüttelte seinen Kopf im Rhythmus hin und her, als er sang, und konkurrierte mit John als Führer der Band. Ein energiegeladener Charmeur.

Das jüngste Bandmitglied war George Harrison. Wir erfuhren später, dass er als 17-Jähriger im Kaiserkeller nicht nach zehn Uhr abends spielen durfte und danach im Top Ten, einem Rockclub auf der Reeperbahn, auf die anderen Beatles warten musste, bis sie um drei oder vier Uhr morgens ihren letzten Auftritt beendet hatten. Wenn George auf seine Gitarre einschlug, sah er wechselweise trotzig und traurig aus.

Auch Pete Best, der damalige Schlagzeuger, hatte diese typisch coole, aber bedrohlich wirkende Ausstrahlung eines Halbstarken.

Die Beatles waren die erste Rock’n’Roll-Band, die ich je gesehen hatte, und ihr Aussehen und ihre Musik machten auf mich einen bombastischen Eindruck. In der aggressionsgeladenen Atmosphäre des Kaiserkellers waren diese halbstarken Rocker weit entfernt von dem Image, das sie als spätere Pop-Ikonen haben würden. Wie dynamische junge Wilde erschienen sie mir, dem unerfahrenen Jüngling mit künstlerischer Veranlagung, und wirkten auf mich wie eine explosive Offenbarung. Sie verkörperten das Bild vom »Rebellen mit einem unbekannten Anliegen«, der auch in meinem Innern rumorte. Aber im Gegensatz zu mir konnten diese aufmüpfigen Musiker ihren Frust und ihre Begierden im Rock’n’Roll-Rhythmus hinausschreien. Die Beatles hatten noch keine eigenen Songs, sie spielten nur Covers amerikanischer Rockmusik. Einige hatte ich schon im Radio gehört, aber erst jetzt, durch die Beatles, lernte ich diese Musik richtig schätzen und lieben. Auch die libidinösen Lüste, die die Rock’n’Roll-Texte reflektierten, entsprachen genau meinen eigenen Sehnsüchten. Sexuellen Gefühlen freien Lauf zu lassen war ein typisches Aufbegehren meiner Generation, die in den Fünfzigerjahren in Deutschland unter spießigen und sexfeindlichen Moralwerten aufgewachsen war.

Der hypnotische Eindruck, den die Beatles auf mich und meine Freunde Klaus und Astrid machten, wurde von den Halbstarken nicht geteilt. Für sie war der Kaiserkeller hauptsächlich ein Treffpunkt mit gleichartigen Kumpels, um sich zu betrinken, zu tanzen und Mädchen aufzureißen und, wenn das erfolglos blieb, eine Schlägerei anzuzetteln. Sie selbst waren die Stars, es war ihr Rockerreich, und die Bands waren Nebensache. Keiner saß so dicht an der Bühne wie wir, keiner außer uns verfolgte die Auftritte der Beatles mit solcher Hingabe. Wir kamen nicht nur am nächsten Abend wieder, sondern jeden Abend, bis die Band zwei Monate später nach England zurückfuhr. Und wir kamen immer sehr früh, um sicher zu sein, dass unser Tisch neben der Bühne noch frei war.

Die Beatles hatten uns gleich am ersten Abend bemerkt, nicht nur wegen unseres »künstlerischen« Aussehens, sondern auch, weil wir als Einzige nach jedem Song applaudierten. Halbstarke gaben sich niemals solchen Proklamationen von Begeisterung hin. Wir lernten die Beatles ziemlich schnell kennen. Stuart, der Bassgitarrist, war der Erste, der uns ansprach, direkt von der Bühne herab, zwischen zwei Songs. Dann wurden auch John, Paul und George neugierig, mit uns zu sprechen. Zum Kontakt mit Pete, dem Schlagzeuger, kam es erst später. Wir drei Exis waren für die Liverpooler Jungs auch endlich mal Deutsche, mit denen sie sich verständigen konnten – wir sprachen Englisch.

Die Beatles wechselten sich jede Stunde mit einer anderen Band ab: Rory Storm and the Hurricanes. Deren Schlagzeuger war Ringo Starr, der zwei Jahre später Petes Platz einnehmen sollte. In ihren freien Stunden setzten sich die Beatles oft zu uns an den Tisch, oder wir gingen zusammen essen in einen Imbiss gegenüber vom Kaiserkeller. Eines der ersten Dinge, über die sie uns ausfragten, war unsere Kleidung. Paul war vor allem an meinen schwarzen Pullovern interessiert; oft trug ich einen Rollkragenpullover, manchmal einen Pullunder. John wollte wissen, woher ich meine Cordjacketts hatte. Ich bemerkte stolz, dass ich alles, was ich trug, in Paris gekauft hatte – auf dem Flohmarkt. John, Paul und George sahen sich an und machten übertrieben beeindruckte Gesichter. Dann schnippte John mit den Fingern einen imaginären Floh von meiner Cordjacke, ließ seine Finger in einem Halbkreis auf den Tisch hüpfen und dann auf die Schulter von Paul, der in gespielter Panik zurückschreckte. Johns Finger hüpften wieder auf den Tisch. Er »tötete« seinen Floh mit der anderen Hand und schnippte ihn fort, während seine Augen den Flug des toten Insekts verfolgten.

John hatte auch schon ein paarmal meine Frisur beäugt und fragte mich schließlich, ob ich meinen »komischen« Haarschnitt auch in Paris bekommen hätte. »Nein«, antwortete ich, »meine Haare schneide ich mir immer selber.« »Sieht lustig aus, oder, Georgie?«, fragte er dann, und George bestätigte scherzend: »Ja, sehr witzig. Paul würde es auch gut stehen, was meinst du?«, und er hielt seine Hand, die gespreizten Finger nach unten, über Pauls Elvis-Tolle. John zog seinen Kamm hervor und hielt ein kleines Stück davon, den Rest mit der Hand verbergend, unter Pauls Nase, wie einen kleinen Schnurrbart. George machte das Spiel sofort mit: Er schloss die Finger und drehte seine Hand etwas zur Seite. Paul bemühte sich um einen ernsten, strengen Gesichtsausdruck und vollendete die Imitation von Hitler, indem er seinen Arm zum Nazigruß erhob. John intonierte dazu, verhohnepiepelnd, die berühmten ersten Takte von Beethovens Fünfter Symphonie.

Klaus hatte 1960 zwar auch angefangen, sich seine Haare nach vorne zu kämmen, jedoch mehr seitlich über die Stirn, ähnlich wie es im nächsten Frühjahr auch Stuart tun sollte, nachdem Astrid sie ihm in diesem Stil geschnitten hatte. Auch ich kämmte mir meine glatt über der Stirn hängenden Haare manchmal etwas zur Seite, damit die Strähnen, wenn sie zu lang wurden, nicht meine Augen verdeckten. Aber im Gegensatz zu Klaus und Stuart stutzte ich meine Haare immer wieder mal zu einem Pony. Und diese Pilzkopffrisur war damals unter den Freunden und Fans der Beatles einmalig.

Manchmal ging es in dem Rockclub wie in einer Szene aus einem Cowboyfilm zu. Die Halbstarken bewarfen sich mit Stühlen und schlugen sich Bierflaschen auf den Kopf. Der Kaiserkeller wurde außer uns ausschließlich von Proleten besucht, unter ihnen gelegentlich Matrosen. Ab und zu kam es zu brutalen Schlägereien, bei denen die Jungs, die bereits am Boden lagen, mit Füßen getreten wurden, auch von den stämmigen Kellnern.

Die Beatles boten uns an, dass wir uns hinter dem Piano auf der Bühne verstecken könnten, wenn die häufigen Schlägereien zu gefährlich werden sollten.

Wir mussten uns immer vor den Schlägern in Acht nehmen. Einmal, auf dem Weg zum Ausgang, warf einer von ihnen sein Bier gegen meinen Rücken. Als ich mich umdrehte, stand der Typ auf, doch bevor er auf mich zukommen konnte, hatte ich bereits das Weite gesucht. Ein anderes Mal geriet ich in eine potenziell gefährliche Situation in der Toilette. Bei meinem Eintritt standen zwei Halbstarke vor dem Spiegel und stylten mit erstaunlich identischen Handbewegungen ihre Elvis-Tollen. Fasziniert konnte ich meinen Blick nicht sofort von ihnen lassen und stieß dabei voll auf einen anderen Halbstarken, der gerade aus dem separaten WC kam. Bevor in mir die Angst aufsteigen, geschweige denn ich mich entschuldigen konnte, flog ich auch schon gegen ein Urinal: Der Typ hatte dafür nur eine kurze Armbewegung benötigt. Bei meinem Versuch, das Gleichgewicht wiederzuerlangen, rutschte ich mit meinem Hintern in den unteren Teil des Urinals. Dass ich dabei meinen ganzen Hosenboden benetzte, bemerkte ich erst später, denn meine Konzentration richtete sich in dem Moment nur auf den nächsten Schritt des erbosten Halbstarken. Wundersamerweise überprüfte der lediglich im Spiegel kurz seine Frisur, gab seiner Tolle den typischen Handstoß von unten und verließ die Toilette, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Das kämmende Duo allerdings hatte seinen Synchronakt unterbrochen. Die beiden Halbstarken widmeten ihre ganze Aufmerksamkeit jetzt nur noch mir, dem merkwürdig gekleideten Kauz mit einer komischen Frisur, der da im Pissbecken saß. Sie lachten sich halb kaputt.

Es war erstaunlich, dass Klaus und ich im Kaiserkeller mit heiler Haut davonkamen. Das hatte sicher damit zu tun, dass sich die Beatles mit uns angefreundet hatten und so oft mit an unserem Tisch saßen. Wir hatten gehört, dass einige Exis anderswo in Hamburg von Rockern zusammengeschlagen worden waren. Vielleicht hatten die Kaiserkeller-Halbstarken ja auch etwas Gemeinsames in uns entdeckt. Rebellierten wir Exis nicht auch, genau wie sie, gegen die heuchlerischen Tugenden der Spießbürger? Sollten wir als Außenseiter nicht alle zusammenhalten? Aber die kulturelle Kluft zwischen uns machte sich immer wieder bemerkbar. Wie beim letzten Auftritt der Beatles im Kaiserkeller. Ich hatte die Idee, ihnen fünf rote Rosen zu schenken. Astrid sollte nach dem letzten Song jedem eine Rose überreichen. Es war schwierig, die langstieligen Blumen unbemerkt in den Club zu bringen. Wir versteckten sie unter unserem Tisch. Aber während wir von dieser »blumigen« Idee früher am Tag in unserer vertrauten Umgebung begeistert gewesen waren, erwies sie sich in der rauen Welt der Halbstarken, in der wir nur geduldet wurden, als unangemessen. Unsere feierliche Abschiedszeremonie – Rosen für die Bühnenstars –, so schön, wie ich es mir ausgedacht hatte, musste am Ende verworfen werden. Schließlich zertrat ich die Rosen unter dem Tisch.

Als die Beatles ein halbes Jahr später, im April 1961, nach Hamburg zurückkehrten und im Top Ten Club auftraten, hatte ich die technischen Grundkenntnisse der Fotografie erlernt und diese in dem Studio, in dem ich arbeitete, an irgendwelchen Stillleben praktiziert. Ich machte auch mehrmals Schnappschüsse auf der Straße.

In dem Fotostudio kam ich mir ebenfalls wie ein Außenseiter vor. Reinhart Wolf meckerte ständig an meiner Kleidung und meiner Haarfrisur herum; er selbst trug jeden Tag Anzug und Krawatte. Als Fotograf hatte er zweifellos eine große Begabung, aber ich mochte seine Stilrichtung nicht. Die meist aufwendig vorbereiteten Fotokonstruktionen waren zu steril für meinen Geschmack. Mir schwebte eine lockere und lebendigere Art von Fotografie vor. Leider lernte ich in meiner Assistentenzeit keine gleichgesinnten Fotografen kennen, schon gar nicht im Umfeld des Wolf’schen Studios. Anfang der Sechzigerjahre schien für die meisten Fotografen in Deutschland eine oberflächliche Ästhetik erstrebenswert zu sein. Den Trend, Menschen in statischen Posen und mit ausdruckslosen Gesichtern vor unnatürlichen Hintergründen zu fotografieren, fand ich zu einfach, zu langweilig und zu lächerlich. Auf den Fotos vieler meiner damaligen Berufskollegen sahen die Modelle meistens so aus, als würden sie an Verstopfung leiden und anstatt vor der Kamera lieber auf der Toilette sitzen. So wollte ich keinesfalls fotografieren. In meinen Fotos sollten Bewegung, Aktion, Emotionen zum Ausdruck kommen. Ich wollte visuellen Rock ’n’ Roll, wollte rebellieren gegen die Norm. Meine Idole waren amerikanische Fotografen, die in schonungslosem Reportagestil den »Moment der Wahrheit« auf der Straße einfingen. Sie waren voller Vitalität. Selbst bei gestellten Posen bewegten sich ihre Fotos.

Die Beatles kamen genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Sie waren für mich eine ungeheuer wichtige Inspiration bei meiner Suche nach kreativem Ausdruck. Ich wollte diese schwarz gekleideten Rockerrebellen als visuelles Symbol für mein eigenes künstlerisches Aufbegehren benutzen. Als ich jedoch Andeutungen machte, sie fotografieren zu wollen, fragte John: »Wofür?« Darauf war ich nicht vorbereitet und stotterte: »Für … für … Kunst.« Kunst heißt auf Englisch »Art«, was auch eine Kurzform des Namens Arthur ist. »Art?«, fragte John spöttisch, »wer ist das denn?«

Aber John scherzte nur mal wieder, und er war wie die anderen Beatles gerne bereit, sich von mir fotografieren zu lassen. Ich besaß noch keinen eigenen Fotoapparat und musste mir eine Rolleiflex von meinem Boss leihen.

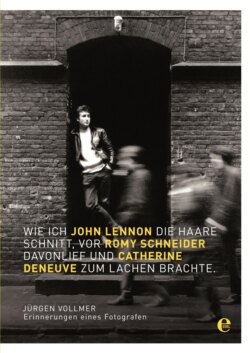

Ich hatte eine ganz genaue Idee für ein Foto von den Beatles: John Lennon sollte als Mittelpunkt in einem bestimmten Hauseingang eines Hinterhofs auf St. Pauli stehen, und Paul, George und Stuart sollten an ihm vorbeigehen. Ich musste ein Stativ benutzen, da ich eine verhältnismäßig lange Belichtungszeit von einer Sekunde einstellte, damit die Figuren des vorbeigehenden Trios vollkommen unscharf wurden. Aber ich wollte, dass von jedem ein spitzer Rockerschuh klar zu erkennen sei. Also ließ ich die drei Beatles erst einmal synchronisiertes Gehen üben, bis sie alle gleichzeitig mit einem Fuß eine Sekunde lang auf dem Boden verweilten, während ihre Körper und ihr anderer Fuß in Bewegung blieben. Dann ließ ich sie zwölfmal, einen Film lang, im Gleichschritt vor meinem Fotoapparat paradieren. John, der als Kontrast im Eingang stehenbleiben musste und dem ich nur Variationen eines »arroganten« Gesichtsausdrucks abverlangte, fing an, sich zu beschweren, aber die drei Marschierenden amüsierten sich köstlich.

An einem anderen Tag machte ich von George alleine Porträtfotos an der Alster und mietete dann ein Segelboot, mit dem wir auf den See hinausfuhren. Während unserer Gespräche erwähnte ich, dass es ja leider nicht möglich sei, ihn und die anderen Beatles während ihres Auftritts zu fotografieren, denn wenn ich auf der Suche nach optimalen Blickwinkeln zwischen den Halbstarken umhereilte, würde ich bestimmt Prügel beziehen.

George schlug vor, die Fotos tagsüber zu machen, wenn das Top Ten geschlossen war. Er könne das organisieren, versicherte er mir. Ich war überglücklich, denn damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.

Gleich am nächsten Tag trafen wir uns in dem Rockclub, in dessen Gebäude die Beatles auch ihre Schlafstätte hatten. Über der Tanzfläche hingen mehrere kleine Scheinwerfer, die ich alle zur Bühne drehte. Dann stellte ich John, Paul, George und Stuart vor Pete am Schlagzeug dichter zusammen, als sie üblicherweise spielten, sodass sie sich alle in den Lichtkegeln befanden. John hatte vergessen, seine Lederjacke anzuziehen, und ich musste ihn überreden, sie zu holen. Widerwillig ging er nach oben.

Georgie, wie wir ihn damals nannten, war 18, als er im April 1961 bei einem Besuch bei mir zu Hause diese Zeichnung gemacht hat.

Als er zurückkam – wie üblich in der lässigen Marlon-Brando-Gangart –, sah er wieder perfekt aus: schwarze Schuhe, schwarze Jeans, schwarze Lederjacke.

Und dann spielten die Beatles ein paar Songs nur für mich.

Als ich John am nächsten Abend Abzüge der Fotos gab, musste er zugeben: »Gut, dass du auf der Lederjacke bestanden hast.«

Einige der Halbstarken, die ich im Kaiserkeller und im Top Ten kennengelernt hatte, waren meine nächsten Modelle. Ich fotografierte sie auf dem Hamburger Rummelplatz, ihrem Lieblingsaufenthaltsort tagsüber. Dort machte ich dann auch heimlich Fotos von anderen Halbstarken. Es war auch auf dem Jahrmarkt nicht ungefährlich zu fotografieren, aber während andere Exis oft »eins auf die Fresse« bekamen, entging ich glücklicherweise diesem Schicksal. Häufig fühlten sich die Halbstarken durch die etwas snobistische Art der Exis provoziert. Aber bei mir spürten sie wohl, dass ich sie mochte.

Der bekannteste Sänger unter den britischen Musikern in Hamburg war Tony Sheridan, und ich hätte auch gerne von ihm Fotos gemacht. Er hatte keine eigene Band und trat sporadisch mit verschiedenen Musikern auf, allerdings immer als Frontman. Sogar die Beatles haben ihn manchmal begleitet, nicht nur im Top Ten, sondern auch bei seiner ersten Schallplatte, die im Frühjahr 1961 aufgenommen wurde. Damals, als jedes Mitglied der Beatles noch ein Teenager war, hätte auf der Bühne wohl keiner von ihnen alleine eine so bombastische Wirkung wie der 21-jährige Tony Sheridan gehabt. Seine körperbetonten Auftritte waren häufig sensationell.

Einmal war ich besonders beeindruckt im Top Ten, als er »Lucille« von Little Richard sang. Er steigerte sich in den Song mit unvergleichbarer Leidenschaft hinein. Er stöhnte ins Mikrofon, kreischte, fiel auf die Knie. Seine Bewegungen waren eine permanente Anspielung auf Sex. Plötzlich sprang er von der Bühne auf die Tanzfläche und, indem er weiter Lucille besang, sie anflehte und immer wieder ihren Namen schrie, wälzte er sich auf dem Boden, und ich sah – ohne dabei meine Vorstellungskraft zu strapazieren –, wie er es mit Lucille mitten auf der Tanzfläche trieb. Tony Sheridan verkörperte die Essenz des Rock ’n’ Roll. Dagegen war Elvis’ Hüftschwung Kinderkram, und es sollte noch eine ganze Zeit dauern, bis andere Rocksänger vor ihrem Publikum erotische Verrenkungen wagten.

Der Rocker aus Norwich stand im Ruf, ein Schläger zu sein, und war wegen seiner unberechenbaren Aggressivität gefürchtet, was ihn nur noch faszinierender machte. Im Top Ten hatte ich nicht gewagt, den grandiosen Performer anzusprechen, doch als ich ihn auf einer großen Party in der Hamburger Kunstschule unter den Gästen entdeckte, dachte ich, das sei eine günstige Gelegenheit, den fotogenen Engländer zu fragen, ob ich ihn irgendwann mal fotografieren könnte. Er saß zusammen mit ein paar halbstarken Typen in einem der Kellerräume. Seine Begleiter schienen ziemlich benebelt vom Alkohol und schenkten Tony keine besondere Beachtung. Ich setzte mich an den Nebentisch, doch bevor ich genügend Mut aufbringen konnte, mich nach dem Star vom Kiez umzudrehen und ihn anzusprechen, ertönte hinter mir plötzlich aggressives Gegröle. Im nächsten Moment fiel Tony – anscheinend von einem Faustschlag getroffen – auf mich, und ehe ich mich versah, lag ich auf dem Boden. Und Tony auf mir. Das war ein engerer Kontakt zum erhofften Modell, als ich mir vorgestellt hatte, doch wäre in dieser Situation die Frage, ob ich ihn mal fotografieren dürfe, wohl unangebracht gewesen. In der nächsten Sekunde war Tony sowieso schon aufgesprungen und mit erhobenen Fäusten auf seinen Gegner losgestürmt. Ich wartete nicht auf den Ausgang der Schlägerei und verzog mich schnellstens in einen anderen Raum.

Einige Zeit darauf habe ich Tony dann auf konventionelle Weise kennengelernt. Ich wurde ihm in einem Imbiss auf St. Pauli von John Lennon vorgestellt, was zu einem erneuten Fototermin eines Nachmittags im Top Ten führte, diesmal alleine mit Tony.

Wir trafen uns dort am Hintereingang. Unser mehrmaliges Klopfen an der mit einer Blechplatte verstärkten Tür war zunächst vergeblich. Der Aufpasser, der uns öffnen sollte, hatte anscheinend einen sehr tiefen Schlaf. Tony hämmerte schließlich mit beiden Fäusten gegen das Blech. Ein ohrenbetäubender Lärm, und ich spürte das Gewaltpotenzial in dem jungen Rockerrebellen. Als auch Tonys Faustschläge kein Resultat brachten, nahm er einen Pflasterstein, den er in dem Hinterhof fand, und wollte ihn mit weit ausholendem Arm gerade gegen die Tür schleudern, als diese sich einen Spalt öffnete und das verschlafene Gesicht des Clubwächters erschien. Hätte der Mann auch nur den Bruchteil einer Sekunde später die Tür geöffnet, wäre er wohl von dem Stein getroffen worden.

Ich machte dann von dem wilden Tony ganz brave Porträtaufnahmen, denn ich musste zu meinem Leidwesen erfahren, dass er für Fotos mit seiner imaginären Lucille eine Begleitband benötigte. Er versprach, das für einen anderen Tag zu organisieren.

Doch daraus wurde nichts, denn ich zog kurz darauf nach Paris.

Ich hatte mich in meiner Traumstadt bei mehreren Fotografen als Assistent beworben. Zu meinem großen Glück bekam ich im September 1961 den Job bei William Klein, einem meiner amerikanischen Idole. Salopp gekleidet und mit meist ungekämmten Haaren verkörperte er meine Idee eines wahren Künstlers. Genau wie seine Fotos strahlte der Mann Vitalität und Rebellion aus, während in seinem Blick Ironie funkelte.

Die Pariser sind stolz auf ihre Stadt als Künstlermetropole, und niemand hat dort jemals an meinen Haaren oder an meiner Kleidung Anstoß genommen.

In meiner Freizeit suchte ich Halbstarke, um sie zu fotografieren, und fand sie vor allem in den Randbezirken. Die Halbstarken in Paris, »Blousons noirs« genannt, waren zugänglicher als die in Hamburg. Zu einigen dieser »Schwarzjacken« entwickelte ich sogar freundschaftliche Beziehungen. Trotz unserer verschiedenen Aufmachungen und unterschiedlichen Lebensstile hatten wir neben unserer Abneigung gegenüber bürgerlichen Wertvorstellungen vor allem eines gemeinsam: die verzweifelte Sehnsucht nach Sex, die mehr oder weniger unterschwellig in jedem Rock’n’Roll-Song thematisiert wird.

Nachdem ich etwa einen Monat in Paris gewohnt hatte, besuchten mich John Lennon und Paul McCartney. Sie waren die ganze Strecke von Liverpool getrampt – ihre erste Reise nach Frankreich.

Zunächst konnte ich kein Hotelzimmer für meine britischen Freunde finden. Mein Hotel und auch die anderen kleinen Hotels in meinem Studentenviertel waren sämtlich belegt. Mit ihren unregelmäßigen Gagen konnten sich die beiden Rocker keine hohen Übernachtungskosten leisten. Daher schlug ich vor, dass sie erst einmal bei mir im Zimmer übernachten könnten. Ich würde einfach eine der beiden Matratzen meines Bettes für sie zum Schlafen auf den Fußboden legen.

Wir warteten, bis ich sicher war, dass die Concierge des Hotels zu Bett gegangen war, denn es war streng verboten, nachts jemanden mit aufs Zimmer zu nehmen. Ohne das Licht in dem kleinen Eingangsflur anzuschalten, tasteten wir uns die Treppe hoch. Wir kamen nur bis zur ersten Etage. Dann flog plötzlich die Tür zur Concierge-Loge auf, das Licht wurde angeschaltet, und es ergoss sich ein französischer Wortschwall von Beleidigungen über uns. Die dicke Concierge stand im Nachthemd am Fuß der Treppe und hörte nicht auf zu zetern. Mit eingezogenen Köpfen mussten wir an ihr vorbei den Rückzug antreten. Vergeblich versuchte ich, die wild gewordene Frau zu beruhigen, doch ihr Keifen machte es mir unmöglich, mehr als immer wieder nur »Madame …« hervorzubringen. Bevor wir nach draußen entkamen, konnte John es sich nicht verkneifen, die Concierge mit mokiertempörtem Blick über seine Schulter zu mustern und zu sagen: »Wir waren sowieso mit dem Service hier nicht zufrieden.« Und Paul fragte John: »Gehen wir ins Ritz?«

Die beiden verbrachten die Nacht schließlich in einem Hotel im Quartier Montmartre, einer Gegend, in der es wegen der vielen Prostituierten die meisten billigen Hotels gab.

Das Erste, was ich John und Paul in Paris zeigen wollte, war meine neue Freundin, ein typisches Bohème-Mädchen. Ich hatte vor, mich mit der attraktiven Pariserin vor den beiden Engländern zu brüsten und ihr wiederum damit zu imponieren, dass ich zwei so originelle Musiker kannte. Ihr Ruhm allerdings beschränkte sich derzeit noch auf ein paar Rockclubs in Hamburg und Liverpool. Weltruhm sollten sie erst 1963 erlangen.

Da saß ich nun mit John und Paul in einem Straßencafe im Quartier Latin und wartete auf Alice. Stolz beobachtete ich dann, wie sie sich mit ihrer schlanken Figur zwischen den Cafe-Tischen auf uns zuschlängelte, wobei sie ein paarmal ihre langen schwarzen Haare mit einer kurzen Kopfbewegung nach hinten warf. Als sie vor uns stand, konnte ich an ihrem Gesichtsausdruck jedoch sehen, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Ich erriet den Grund dafür nicht sofort und stellte ihr John und Paul vor, wobei ich Englisch sprach und ihr erklärte, dass die beiden kein Französisch verstünden. Ich deutete auf den freien Stuhl zwischen uns, doch Alice wollte sich nicht hinsetzen, und ich erkannte plötzlich die Ursache ihres merkwürdigen Verhaltens: Sie war von meinen Begleitern schockiert. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass die beiden Beatles eine derartige Reaktion hervorrufen könnten. Aber mit ihren schwarzen Lederjacken und fettigen Halbstarkenfrisuren wirkten sie in diesem Künstlerviertel wohl eher wie angsteinflößende Schläger als wie die sensiblen Musiker, die sie in Wirklichkeit waren.

Alice fing an, mich auf Französisch zu beschimpfen. Wie ich es wagen könnte, sie mit solchen Typen zusammenzubringen. Meine Beteuerungen, dass meine beiden Freunde hochtalentierte Musiker seien, halfen nicht. Schließlich fing auch ich an, sie zu beleidigen, und sagte, sie sei spießig. Daraufhin fauchte sie mich an, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wolle, drehte sich um, eilte davon, stieß gegen einen Nachbartisch und rauschte schließlich den Boulevard hinunter.

John und Paul hatten uns die ganze Zeit nur amüsiert zugeschaut und ahnten nicht, dass sie es waren, die den Anlass zu dem französischen Wortgefecht gegeben hatten. Ich wandte mich den »schrecklichen« Engländern zu, verdrehte die Augen und sagte nur: »Frauen … !« Somit war der Vorfall als übliche Zänkerei unter Pärchen abgetan.

‹Blöde Kuh›;, dachte ich. Die Beatles sahen doch toll aus! Für mich waren ihre Elvis-Tollen und Lederjacken fotogene Symbole des proletarischen Rebellen, und ich hatte in Hamburg gerade deshalb Fotos von ihnen gemacht.

Obgleich John und Paul auch bei anderen langhaarigen Pseudo-Existenzialistinnen keine Chancen hatten, waren sie von den Mädchen vom linken Seine-Ufer fasziniert. Eine radikale Änderung ihrer Aufmachung war allein schon aus diesem Grund erforderlich. Jedenfalls war das die Überzeugung der beiden Beatles. Ich nahm sie also zum Flohmarkt an der Porte de Clignancourt mit, und die beiden Rocker waren bald ebenfalls à la Pariser Kunststudent angezogen.

Ihre Lust, ihr Aussehen zu verändern und einen vollkommen neuen Typ zu verkörpern, wirkte ansteckend auf mich, und ich kaufte mir an jenem Tag auf dem Flohmarkt eine schwarze Lederjacke im Stil, wie John und Paul sie bis kurz zuvor immer getragen hatten. Ich fühlte mich in meiner neuen Rockerkluft genauso revolutionär wie John und Paul in ihren neuen Künstlerklamotten, als wir drei vor den Straßencafés auf und ab stolzierten. John trug jetzt eine grüne Cordjacke und Paul ein dunkles Künstlerjackett.

Aber die Exi-Mädchen im Quartier Latin blieben unbeeindruckt.

Und so entschieden sich die beiden Beatles am nächsten Tag, auch die letzten äußeren Überbleibsel aus ihrer Rockervergangenheit zu vernichten: ihre Haarfrisuren. Meine Haare wurden mal wieder beäugt. Nun wollten sie auch so eine »komische Frisur«, die in verschiedenen Variationen auch bei anderen Jugendlichen im Quartier Latin zu sehen war. Ich hatte mir ja schon in Hamburg die Haare immer selbst geschnitten, denn wenn ein deutscher Frisör erst einmal eine Schere in der Hand hielt, konnte er nicht aufhören zu schneiden. Obgleich ich außer mir selbst noch nie jemand anderem die Haare geschnitten hatte, wollte ich mich nun auch eigenhändig um den letzten Abschnitt der visuellen Transformation meiner beiden britischen Freunde kümmern.

Tagsüber war es erlaubt, Gäste mit in mein Hotelzimmer zu nehmen, und ich legte dort zuerst Paul ein Handtuch über die Schultern, zerstörte seine Halbstarkenfrisur, kämmte seine Haare in die andere Richtung, schnipste hier und da. Dasselbe tat ich mit Johns Frisur. Dann schüttelte ich das Handtuch aus, und die pomadigen Spitzen der beiden Elvis-Tollen und Entenschwänze landeten auf dem Fußboden, was zur Folge hatte, dass die noch immer erboste Concierge, als sie am nächsten Morgen mit ihrem Besen und frischem Bettzeug in mein Zimmer kam, den ersten durch den Pilzkopfhaarschnitt verursachten Schrei ausstieß.

Weibliches Gekreische sollte die Beatles ja bald überall begleiten, besonders wenn sie ihre Pilzköpfe schüttelten. Aber im Herbst 1961 waren sich John und Paul noch sehr mutig vorgekommen, als sie dann in England mit ihren neuen Frisuren in Clubs auftraten, und Paul hat später Wert darauf gelegt zu betonen, dass John und er »die ersten« der Beatles waren, »die den Sprung gewagt hatten«. George hatte sich davor nur an einem einzigen Tag seine Haare über die Stirn fallen lassen. Ich hatte ihn bei meiner Fotosession im Top Ten dazu überredet. Als »Pilzkopf« war George dann auch an dem Abend vor das Publikum getreten. Aber am nächsten Tag hatte auf seinem Kopf wieder die Elvis-Tolle gethront, weil, wie er meinte, die Halbstarken ihn am Vorabend »komisch« angeguckt hätten. Erst als John und Paul als Pilzköpfe von Paris nach Liverpool zurückgekehrt waren, kämmte sich auch George permanent die Haare nach vorne, was dann auch Ringo tat.

Ihre Fans gewöhnten sich an die merkwürdige Frisur, und als die »Fab Four« in den folgenden Jahren immer berühmter wurden, kämmten sich überall mehr und mehr rebellische Jugendliche auch ihre Haare in die Stirn. Allerdings nur so lange, bis auch dieser Haarschnitt das Schicksal aller einst revolutionärer Modetrends erlitt: Er wurde von Teilen der bürgerlichen Gesellschaft übernommen und schmückte schließlich sogar die Köpfe von Büroangestellten, ohne die geringste Aufmerksamkeit zu erregen.

Längere Haare bei Jugendlichen wurden erst in der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre zur Norm. 1967 habe ich Klaus voormann in Paris fotografiert, das rechte Foto zeigt mich 1968 in London.

»Jürgen Vollmer und seine Freunde Astrid Kirchherr und Klaus Voormann zu treffen, war ein sehr wichtiges Ereignis in meinem Leben und dem Leben der anderen Beatles. Sein Stil und hervorragendes fotografisches Können hatten einen großen Einfluss auf unsere ganze Karriere … Ich danke ihm, dass er zur richtigen Zeit da war.«

PAUL McCARTNEY

in seinem Vorwort zu Jürgen Vollmers

Fotobuch »From Hamburg to Hollywood«

Linke Seite: Stuart Sutcliffe und Astrid Kirchherr, hamburg 1961

Beide Fotos: Paris 1962

Ich sitze zwischen Halbstarken in einem Cafe in Paris 1962

»Jürgen Vollmer ist für den Beatles-Haarschnitt verantwortlich. Er war der Erste in unserer Clique, der sich die Haare in die Stirn hängen ließ …

Jürgen ist ein Rätsel für mich. Ich habe nie verstanden, wie jemand, der so sensibel und schüchtern wie er ist, der große Probleme hat, Fremde zu treffen – und manchmal sogar Menschen, die er kennt –, dennoch den Mut hat, mit seiner Kamera in die schäbigsten, gefährlichsten Gegenden einer Stadt zu gehen, sich unter junge Rocker zu mischen und sie dazu bringt, sich beim Sex fotografieren zu lassen …«

KLAUS VOORMANN

Klaus Voormann ist Musiker und Grafiker geworden; für sein Cover-Design des Beatles-Albums »Revolver« wurde er mit dem Grammy ausgezeichnet.