Читать книгу El gran despertar - Julia Armfield - Страница 11

ОглавлениеTenía veintisiete años cuando mi Sueño se bajó de mí como un pasajero de un vagón de tren, estuvo unos segundos mirando mi habitación y se sentó en una silla que tengo junto a la cama. Fue antes de que las formas vaporosas del Sueño se volvieran tan habituales en vestíbulos y cocinas, antes del desplazamiento masivo que dejó a tanta gente desvelada a horas inciertas de la noche. En aquellos días una aún se sorprendía: la delgadez plateada del Sueño, su postura informal. La gente llamaba por teléfono a los amigos, disculpándose por la hora, para preguntarles si estaban recibiendo huéspedes no invitados.

Los Sueños eran siempre altos y flacos pero más allá de esto tenían pocos rasgos comunes. Las experiencias variaban: una conocida mía se quejaba de que su Sueño se sentaba largos ratos sobre la cómoda, balanceando las piernas, canturreando; otra, en cambio, me confió que el suyo le pasaba los dedos por las pantorrillas pidiéndole conos de helado de menta. Lo peor era para las parejas y los que convivían: en grupo, los Sueños eran más propensos a portarse mal, como si estuvieran provocándose entre ellos. En mi edificio persistía el rumor de que el matrimonio del ático había encerrado a sus Sueños en baños separados para evitar que luchasen como fieras en la alfombra. Un hombre que yo conocía un poco de la oficina me contó al pasar que el suyo y el de su novio se agarraban continuamente a patadas y le tiraban bollos de papel al gato de Bengala del vecino. Como no tenía con quién pelearse, mi Sueño se preocupaba sobre todo por hurgar entre mis cosas personales; sacaba fotos viejas, llaves Allen y celulares difuntos para después colocarlos como tesoros a los pies de mi cama.

En los primeros tiempos no sabíamos exactamente de qué se trataba. Muchos suponían que estaban viendo fantasmas. Una noche a mediados de julio los gritos de una mujer de mi edificio despertaron a todo el séptimo piso. Dos de la mañana, noche de perros en verano. Varios vecinos legañosos, tambaleantes, nos reunimos en el pasillo, oímos que ella nos llamaba y entramos en el apartamento en pijamas cortos o camisón. Recorrimos pieza por pieza, casi extraños pese a la cercanía cotidiana, tomando furtiva nota de la decoración y la limpieza indolente, las tazas de cereal en la mesa ratona, la novela porno en la cama. Lo encontramos en el dormitorio, bañado de luna por las cortinas abiertas. El Sueño de esa mujer era desgarbado; estaba en cuclillas junto a la biblioteca. Debió ser la primera vez que cualquiera de nosotros veía alguno, los dedos espectrales, la boca descortés. La chica que estaba a mi lado me agarró la mano al verlo. Yo la conocía de vista pero nunca habíamos hablado; todavía estaba medio dormida, con las pestañas pegajosas, y llevaba uno de esos protectores bucales que los dentistas prescriben para el bruxismo. Yo le devolví el apretón y traté de interpretar lo que estaba mirando. El Sueño cruzó las manos detrás del cuello como protegiendo de lastimaduras su parte más débil. Eso fue pocos días antes de que emergiera mi propio Sueño, y sentí el mezquino alivio de haberme salvado por un pelo; que una extraña desgracia había errado el golpe por poco; me había rozado la suavidad de la piel.

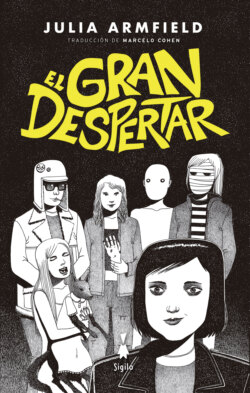

Para agosto los diarios lo rotulaban como El Gran Despertar y publicaban tablas, gráficos circulares y columnas de académicos desconcertados. En amplias especulaciones en los noticieros, los expertos lo atribuían a los celulares y las redes sociales, a la cultura de las 24 horas, a trastornos de ansiedad en los menores de dieciocho. Presentadores de radio culpaban a la televisión. Opinólogos de la tele culpaban a todos los demás. En definitiva, resultó que había escasas pruebas concretas para sostener cualquier causa: no era más posible que sucediera si una comía carne o bebía café o tenía relaciones sexuales extramaritales. No era un virus ni un síndrome médico, no tenía nada que ver con el agua del grifo ni en las mujeres con tomar la píldora. Ocurría en las ciudades, hasta ahí sabíamos; pero más allá de eso no había ningún patrón evidente. Podía suceder en una casa de una calle y no en otra. En un edificio tal vez pudiese afectar a todos salvo a uno. Por lo común se lo definía más como fenómeno que como desastre; una publicación médica lo caracterizó como una suerte de amputación: el estado de sueño era extirpado del cuerpo. La gente escribía a las revistas para describir sus síntomas; el ya persistente estado de vigilia, la mutación del sueño de hábito reconfortante en criatura acuclillada junto a la puerta.

En esas primeras semanas, un programa matinal en vivo con unos cuatro millones de espectadores fue retirado groseramente del aire porque el animador había intentado presentar un segmento sobre ensaladas de estación con su Sueño en cámara detrás de él. La figura era apenas más alta que la media e imitaba lacónicamente las acciones del presentador, siguiéndolo de cerca cuando se estiraba a tomar los tomates mientras instruía a los telespectadores sobre cómo manejar correctamente el cuchillo. El Sueño imitaba al chuchillo pelando y picando suavemente el tomate en el aire. Era martes, la gente estaba planchando camisas antes de ir al trabajo. Recuerdo el chirrido y el balbuceo antes de que la imagen de la pantalla pasara a un cartel con la leyenda: Tenemos una dificultad técnica – Espere, por favor. Me acuerdo de los ojos del presentador, de las lunas crecientes de insomnio bajo los párpados. Con el tiempo, desde luego, esos cortes abruptos se volvieron inconvenientes. Para septiembre la mitad de las personalidades mediáticas estaban yendo a trabajar con los rostros demacrados y los Sueños a remolque. La nueva temporada de un programa sobre propiedad inmobiliaria comenzó con una de las animadoras presentando con toda candidez a su Sueño y a su compañera sola al otro lado. Paulatinamente la televisión se transformó en un mar de dobles, de caras familiares y sus insólitos compañeros mudos.

Se hizo corriente con tremenda rapidez: nada que añorar pero, fuera lo que fuese, nada que hacer. Como la varicela, inevitable. La gente dormía hasta que el Sueño saltaba del cuerpo y entonces seguía viviendo despierta. Poco después de nuestro primer encuentro en el séptimo piso, en mi edificio dejamos de dormir a un ritmo de más o menos un vecino por noche. El mío apareció pronto, huésped incómodo al que primero pensé en ofrecerle un té o el diario, aunque pronto descubrí que el Sueño no era un compañero deseoso de entretenerse; parecía más que conforme con vagar por el apartamento en silencio y dedicarse a enderezar cuadros torcidos. Yo seguí hablándole pese a los pocos indicios de que apreciara mis palabras, a veces respondiéndome con una voz distinta para mantener la conversación viva. Le dije a mi Sueño que me recordaba a la sombra de Peter Pan, y me pregunté en voz alta si no tendría que intentar pegármelo con jabón carbólico. Mi Sueño se limitó a encoger los hombros y descolgó el reloj de pared de la cocina para ajustarlo con un suave empujoncito al minutero. «Sí, tal vez debieras», dije con mi otra voz y asentí en señal de que había oído. Más tarde se supo que no había nadie a quien su Sueño le hablara. Rarísima maldición, estar bien despierta con un compañero que fingía no tenerte ahí.

Mi hermano llamó por teléfono citando a nuestra madre: piensa nada más en lo que mudarte a la ciudad va a ser para tu salud. El Sueño de él había aparecido solo dos horas antes y estaba deambulando por la cocina, golpeteando sillas mientras tarareaba el tema de una radionovela para la cual una vez mi hermano se había probado sin suerte.

–Janey, ¿el tuyo no tiene algo del abuelo?

Miré de reojo a mi Sueño, la piel del color del gas.

–No lo diría. En todo caso se parece a la tía Lucy, pero eso es porque la única vez que la vi fue en el cajón abierto.

A mi hermano se le escapó una risita; un sonido ahogado, con la mano tapando el micrófono. Eran las tres de la mañana; el cielo como un párpado pesado.

–Bastante macabro –dijo–. Y encima medio plomo. A esta hora en la tele no hay nada.

Cuando éramos chicos mamá nos contaba historias preventivas sobre la proliferación de fantasmas en las grandes ciudades; fantasmas en las sillas y los baños de las oficinas, grifos chorreando fantasmas fríos y calientes. Abriendo la oreja a la noche silenciosa de nuestra casa en el campo, nos describía ciudades plagadas de espectros, imitaba el nerviosismo constante de una noche urbana. Pensadas para disuadirnos de dejar la casa, pronto esas historias se convirtieron en la base de nuestros juegos preferidos. Con cajas de cartón y embalajes de Tupperware montábamos en el sótano ciudades altas hasta las rodillas, perseguíamos fantasmas por callejones en miniatura, alzábamos altos edificios de apartamentos con pilas de libros y si temblaban imaginábamos que era de miedo. Cuando ya mayores los dos decidimos irnos –a nuestra larga y comprimida ciudad de escaleras angostas y pilas de chimeneas vacilantes– mamá puso el grito en el cielo, exigió que lo repensáramos y recalcó que las ciudades no eran lugares para vivir sino para obsesionarse, que sencillamente terminaríamos siendo dos fantasmas más en un lugar ya repleto de fantasmas. Por supuesto, de todos modos nos habíamos ido, mi hermano a hacer inútiles pruebas en teatros céntricos y yo a empleos temporarios en oficinas heladas y turnos en cafés y bowlings, casi contenta con la sordidez a cambio de la noción de huida. Habíamos vivido separados, para mostrarle a nuestra madre que podíamos hacerlo, y habíamos caído en inevitables hábitos de silencio y actitudes raras. A mi hermano le había dado un terror mortal a los lepismas, unos insectos plateados que se escabullían entre los azulejos de la cocina. Yo me estaba sintiendo incómoda con mi imagen en espejos de cuerpo entero, con la amplitud del espacio a mi alrededor.

En un suplemento dominical salió una entrevista con una estudiante universitaria de historia que se había enamorado de su Sueño y describía la experiencia:

Él sabe escuchar, es un gran conversador. (Lo llamo «Él»… No sé si es políticamente correcto o posible, pero así lo siento yo). La gente dice que sus Sueños no hablan pero pienso que tal vez esperan charlar en el sentido tradicional. Mi Sueño no hace ningún ruido pero eso no significa que no me hable. Hay gestos… Se mueve al borde del colchón para dejarme más e spacio; me arregla los libros en orden alfabético. A veces me toca la frente. Se puede hablar de muchas maneras.

Le leí ese artículo en voz alta a mi Sueño, le pregunté si era que trataba de hablarme y su silencio me preocupaba demasiado como para oír, pero por supuesto no recibí ninguna respuesta.

–Yo creo que el mío podría ser medio tarado –dijo mi hermano. Estaba amodorrado como nos estaba pasando a todos, con manchas de ciruela en los cuencos de los ojos–. Me esconde los libretos y garabatea todo el calendario. Las fechas están tan arañadas que ya me perdí tres pruebas. Es como vivir con un póltergeist de mierda.

Nos habíamos sentado en la escalera de entrada de mi edificio a beber chocolate caliente en vasos de plástico. Eran las cuatro de la mañana de un martes; luz tenue, la ciudad moviéndose como una criatura agitada. Todavía estábamos todos acostumbrándonos al curso de la noche, a las varicosas horas de la mañana que solo se instalaban levemente, a las arañas blancas y los murciélagos nóctulos. Sin dormir era más difícil empaquetar los días, mantener una noción de urgencia. Las horas extras facilitaban una especie de pereza temeraria, un permiso para tomarse el día con parsimonia, confiando en que iba a haber más tiempo, después, cuando una quisiera.

–Yo creo que al mío no le gusto mucho –le dije a mi hermano. Terminé mi chocolate y agarré el suyo para beberme los restos–. Parece siempre tan distraído…

Mi hermano encogió los hombros, bajando los ojos entrecerrados hacia el último peldaño, donde nuestros Sueños se daban codazos y se pateaban los pies.

Una medianoche a mediados de septiembre la chica del protector bucal llamó a mi puerta para pedirme que fuera a confirmarle algo. Estaba en camisón –yo al mío lo había cortado para hacer paños de cocina, ya que no le veía otro uso– pero se había sacado el protector y lo llevaba con mucho cuidado en la mano. Sin el aparato la voz sonaba curiosamente limpia, como si estuviera fregada o las cuerdas vocales fueran flamantes. Su apartamento al otro lado del pasillo era el revés directo del mío; el lavadero de la cocina y los estantes daban en la dirección opuesta, los libros parecían desparramados en paralelo a los de mi cama. Resultó que lo que al despertarse había tomado por la silueta de su Sueño en un rincón del cuarto era la sombra del camisón tirado en una silla. Y que el supuesto ruido del Sueño moviéndose junto a la biblioteca no era sino un traqueteo de ratones en las paredes. Estaba decepcionada, atontada de despertarse de golpe. Me dijo que en la familia de ella todos tenían un Sueño. Cada noche se iba a dormir con la sensación de estar perdiéndose de algo, esa fiesta nocturna adonde el agotamiento le impedía asistir.

–Lo estúpido es que siempre he dormido inquieta –dijo señalando el protector–. Cualquiera habría pensado que iba a ser de las primeras.

Se llamaba Leonie y al hablar batía las manos con un ruido de palomitas de maíz reventando. Usaba el protector porque tenía una mordida tan anormal que le rechinaban los dientes, una molestia que sufría desde que al fin de la adolescencia había perdido las muelas de atrás al chocar en bicicleta contra un coche estacionado. Esto me lo contó sin darle gran importancia antes de parpadear y disculparse por la confianza, pero yo solo negué con la cabeza. Había descubierto que de noche la gente parecía soltarse más, como si extrañamente hablar a oscuras la liberase de inhibiciones. Dejé un mensaje para que la agencia de mantenimiento del edificio se ocupara de los ratones de su pared y me senté con ella hasta que se quedó dormida al revés sobre las sábanas de la cama. Era linda, algo que noté con una culpable sensación de robo. Tenía un pelo espléndido, abundante, y un suave hoyuelo en el mentón. Mi Sueño, que me había seguido por el pasillo y entrado detrás de mí, supervisó todo sin especial interés, sacando las pantallas de las lámparas mientras se paseaba de un lado a otro.

Una no advierte cómo respira una ciudad hasta que cambia los hábitos de sueño. Cuando mira hacia abajo lo ve: la inquietud del asfalto. Yo tomé la costumbre de buscar por la ventana el jadeo del anochecer, las vueltas y sacudidas del que busca una forma cómoda de tenderse. Llamó mi hermano, camino a una prueba que habían pospuesto para las dos de la mañana, ejemplo incipiente de lo que sería la práctica muy común de «reperfilar» la noche.

–Si de todas maneras estamos todos despiertos, por qué no aprovechar el tiempo –dijo, con la voz velada por los ejercicios de calentamiento. Yo lo escuché recitar todo el texto de la prueba, tapándome la boca para ahogar un bostezo. Cuando cortó, saqué el torso por la ventana y estuve mirando a una banda de chiquilinas que jugaban al fútbol en la calle. Con ellas corrían sus Sueños, cometiéndoles faltas y tirándoles de las trenzas. Escuché sus gritos con los párpados lastrados de noche y el mundo entero silencioso y tórrido más allá de mi alféizar.

Leonie se tomó la costumbre de golpearme la puerta a medianoche; suaves golpecitos que yo respondía a la manera lánguida en que ya hacía todo, a veces preparando la cafetera antes de ir a la puerta. Quizás en un intento de interesar a su Sueño en salir a lo abierto, había apartado los camisones y solía presentarse en jeans azul claro y camisa de trabajo. Era escritora, me contó; escribía el consultorio sentimental de un diario que yo leía de tanto en tanto. Tenía un aire de nerviosismo hipercafeinado, y en los ojos muy abiertos un leve pánico como un ruego a no preguntarle si se sentía cansada. De vez en cuando la sorprendía mirando a mi Sueño con envidia, imitándole inconscientemente los gestos. Estaba cansada del cansancio, me decía. Harta de sentirse desechada.

Pronto establecimos una especie de rutina, lo mismo que muchos en el edificio, sabíamos, habían empezado a organizar sus horas nocturnas. Una mujer de la planta baja se había acostumbrado a llevar cada noche a su Sueño a caminar por el parque, en lo que nosotros veíamos como un vano intento por agotarlo. Un chelista que vivía justo arriba de mí había reunido un cuarteto de cámara nocturno con una violista del segundo piso y el matrimonio del ático, mujer y marido aparentemente violinistas amateurs. Leonie y yo nos encontrábamos a medianoche, por lo general en mi apartamento porque a ella no le gustaba que mi Sueño hurgara en sus libros. No hacíamos nada memorable: comíamos tostadas con mostaza y escuchábamos radio de madrugada, hacíamos solitarios y nos leíamos los horóscopos y las palmas de las manos. Algunas veces ella traía fragmentos de su trabajo y, sentada en el suelo con la espalda contra el sofá, reprimiendo severamente los bostezos, me leía cartas que el diario le había enviado para contestar.

–Escucha esta –repetía como un estribillo antes de afectar las voces de sus remitentes. Una adolescente demasiado tímida para masturbarse delante de su Sueño. Una universitaria cuyo Sueño se paraba por las mañanas ante la puerta y le hacía imposible ir a clase. Un hombre que se quejaba de que la esposa tuviera un Sueño y él no, situación que socavaba su lugar en la relación. Esta carta Leonie la leyó apretando la lengua hacia abajo, con una voz que chorreaba desprecio pero le dejaba la cara impasible. Ella no dice que tiene un Sueño porque trabaja más y necesita las horas extras de vigilia, pero yo siento que el juicio va implícito.

–Me pregunto si no es poco ético –me dijo una noche– que yo le responda a esta gente cuando no tengo un Sueño propio.

–No menos ético que ofrecer una solución a cualquier problema ajeno –respondí, aunque ella fingió que no había oído.

Por mucho que se esforzara, no conseguía conjurar del todo el cansancio. Nuestras noches juntas terminaban con ella desmayada en mi sofá, despertándose de un salto a las seis para insistir en que no se había dormido. Yo tendía a no rebatirla, como no cuestionaba que me invadiera cada noche. Al fin y al cabo la compañía de ella me gustaba más que la de mi Sueño, y las miradas ávidas que la sorprendía lanzar a la indiferente figura del rincón apenas me molestaban. Cuando se iba a prepararse para el trabajo a veces me besaba en la mejilla o en la esquina de la boca, y yo me ponía a cambiarme con las líneas de las palmas viscosas de sudor.

Las noches tenían tonalidades extrañas, un color de hígado. A fines de septiembre una se doblaba bajo un calor tardío –dedos acolchados, pringosos, apretaban los tobillos– y yo pasaba los amaneceres a la deriva en el apartamento, en shorts y camiseta, leyendo cartas de personas desesperadas por coger con su Sueño o entre ellas. Cuando terminaba de decidir cuáles responder durante el día, conversábamos o leíamos juntas. Ella usaba las palabras de una forma rara –el picoteo de la noche en el alféizar, el sabor a pimienta de su propio labio hipermordido– y yo le hablaba de cosas que me divertían. Le conté que la primera esposa de Evelyn Waugh también se llamaba Evelyn y que el tipo que hacía la voz de Bugs Bunny en el dibujo animado era alérgico a las zanahorias. Leonie me escuchaba asintiendo de un modo que me hacía menos propensa a bombardear de parloteo a mi Sueño en las horas en que ella no estaba. Yo tenía sobremordida; de adolescente había necesitado rigurosamente usar correctores, y envidiaba la blanca nimiedad de sus dientes, pequeños caurís que siempre parecían un poquito untuosos. Ella me contó que en realidad le habían quedado así de tanto molerlos. Un motivo de su desesperación por tener un Sueño propio era que la vigilia sin pausa la salvara de morderse los dientes hasta arrancarlos. La voz de Leonie, llegué a darme cuenta, era un poco la que ponía yo al simular que mi Sueño me respondía las preguntas, una voz que me gustaba mucho. La mayoría de las noches, cuando ya no podía controlar el desganado cabeceo y se me dormía en el hombro, yo la dejaba quedarse ahí y luego encima asegurar avergonzada que solo había estado descansando la vista.

Mi hermano llamó para contarme que le habían dado un papel en una obra y me encontré con él para brindar. Bebimos vino tinto, que nos tiñó los labios del mismo color que las ojeras, y él descargó la euforia en el bar repleto. Los espacios públicos empezaban a oler a sueño, a sábanas sin lavar. Mi hermano agitaba su copa casi vacía en una recreación de la prueba. Su Sueño lo imitaba gesticulando por la espalda sin ninguna simpatía hasta que él se dio vuelta y lo pescó.

–Y tú no ayudaste en nada –masculló suavemente, antes de seguir el relato con una vanidad sobreactuada–. Macbeth ha asesinado el sueño. ¿Eh?

Más tarde, de vuelta en casa, encontré a Leonie esperándome con un montón de cartas y un plato de galletas de coco. Dijo que se moría por contarme una historia sobre una compañera del diario que había asistido a los seminarios de una mujer que declaraba conocer el secreto para librarse de un Sueño. Había advertido que las causas eran el exceso de té y la sobredependencia de estímulos artificiales. Cortar con las luces LED. Desintoxicarse de sustancias lácteas. Sentada en el centro de un círculo de sillas, la mujer exhibía plenamente su insomnio mientras los Sueños de los alumnos vagaban por la habitación. «Como el juego del pato ñato», había dicho la chica del diario. Al final de la cuarta sesión había resultado que la mujer tenía su Sueño encerrado en el cuartito de las escobas para sostener la ilusión de haberse librado solo con agua y queso vegano. Durante la pausa para fumar varios miembros del grupo lo habían oído golpear la pared y habían roto la cerradura para dejarlo salir. La chica había admitido que probablemente no iba a ir más.

–A los que no pueden tratarlos bien no habría que permitir que tengan –dijo Leonie al terminar la historia, y me ofreció una galleta de coco. Me miró con escepticismo cuando dije que le convenía no pensar que eran perritos.

Leí un artículo de una mujer en duelo por la pérdida de su inconsciente. Era un artículo anónimo, pero tenía ese dejo evidente de femineidad típico de las enteradas. La autora hablaba de su sueño antes de que se llamara con mayúscula: el alivio de la ausencia, la textura particular de la lengua y el peso de la cabeza tras una noche de dormir bien. Dormir me daba un tiempo libre de mí, una especie de tregua deliciosa. Sin ese paréntesis me volvía demasiado confianzuda conmigo, me ganaba un autodesprecio viscoso. Se había publicado en el diario de Leonie y observé la envidia que le daba leerlo, los nudillos blancos de apretar los bordes de la página. La autora describía el olor a humo y miel de su Sueño, narraba cómo se movía por la casa: Ráfagas, arranques, agitadas idas y vueltas. Lanza pelotas de tenis contra la pared como hacen en las películas de presos, da puntapiés a las patas de las sillas. Leonie me preguntó a qué olía mi Sueño y le dije: cáscara de naranja y papel fotográfico. Raros aromas talismánicos –el cargamento de mandarinas que me daba mi madre para el viaje a la ciudad, las fotos de nuestra vieja casa que mi madre me envía por correo–. Algo más tarde, de vuelta en la habitación después de haber encendido la tetera, encontré a Leonie parada junto a mi Sueño, que estaba hurgando en las cajas con diarios viejos y talones de entradas que yo guardaba debajo de la biblioteca. Sin notarme, se le acercó todo lo posible y ladeó la cabeza aguantando el aliento. Miré aquello varios segundos; miré cómo mi Sueño meneaba la cabeza, irritado, pero no lograba apartarse. Siempre sin respirar, por una fracción de segundo ella le apoyó la cabeza en el cuello y yo imaginé la sensación de cristal frío y húmedo de condensación contra su piel.

Los trenes de la mañana estaban repletos de cuerpos a la vez sólidos y espectrales. Me fui acostumbrando a ir de pie mientras mi Sueño se abría paso a golpes hasta un asiento; a las filas de Sueños cruzados de piernas, a la gente de cara grisácea apiñada alrededor de las puertas, apoyando la pesadez. Pasaba la hora del almuerzo vagando por la ciudad, mirando a la gente arrastrar los pies de cafés a bodegas, entre los vahos grasientos de carne cocida y sándwiches de huevo. Me sentaba en escalones o bancos municipales a comer los trozos de tarta de zanahoria que mi madre me mandaba de casa envueltos en papel de aluminio y hablar por teléfono con mi hermano. A mi alrededor todo el mundo relucía de extenuación. Una tarde dejé el almuerzo completamente de lado para deambular por una de las catedrales de la ciudad escuchando el calmo rumor de un ensayo del coro, las asordinadas voces de los coristas quitándose de la boca las manos obturadoras de sus Sueños. Me imaginé a mi madre ahuecando la mano detrás de la oreja en la quietud del campo, predicando sin cesar sobre los ruidos fantasmas de la ciudad, el movimiento sin fin. La catedral centelleaba. Pulsación de cuerpos y casi cuerpos.

Una noche, apoyada en mi heladera, Leonie me leyó una carta. Llevaba puestos los lentes de lectura. En las últimas semanas estaba usándolos más a menudo, estuviera o no leyendo. Evitaban que los ojos se le cansaran en seguida, dijo, admitiendo por una rara vez que en efecto sentía un cansancio. Para ella esa vigilia antinatural era difícil. Si durante el día levantaba la vista de su escritorio veía la ciudad pasar por la ventana, lo juraba, como si la ciudad o ella corriesen muy rápido hacia un lado.

Nuestra relación se ha vuelto una lucha –decía la carta–, y es por el Sueño de mi marido. A veces me despierto de noche y le veo una expresión que da miedo. Dice que ciertas noches se inclina e intenta hacer que mi Sueño salga de mí para estar despiertos juntos. Otras veces pienso que debo ser la única persona dormida en la ciudad, y sin embargo estoy todo el tiempo cansada, lo que en sí mismo él considera una especie de traición.

Leonie vino a sentarse a mi lado y por un largo rato apoyó la cabeza en mi hombro. Qué duro era, dijo, ser comprensiva con todos los que le escribían quejándose de problemas con sus Sueños, cuando al mismo tiempo tenía una amarga conciencia de que unos pocos aún pasaban las noches dormidos en esta ciudad sin descanso. La preocupaba que quizás no hubiera cuenta regresiva a cero, que simplemente algunos estuvieran destinados a no tener un Sueño nunca. A mí me intrigaba, le dije, qué creía ella que se esperaba, que en el mejor de los casos yo a mi Sueño lo consideraba un intruso hostil. Que me tendía en la cama a imaginar que estaba inconsciente, me apoyaba sobre un brazo y después sobre el otro hasta dejarlos insensibles y así al menos disfrutaba de la impresión de dormir en una pequeña parte del cuerpo. Que lo único de mi nueva situación que me gustaba de verdad era la compañía de ella y la ilusión esporádica, a pesar del agotamiento, de que la ciudad me sostenía, como si unas manos pasaran por debajo de mis brazos y me agarraran del torso para mantenerme separada del suelo. Por supuesto, cuando terminé de decirlo ella ya se había dormido en mi hombro y me roncaba suavemente al cuello. En el piso de arriba el cuarteto de cuerdas tocaba un nocturno de Dvorak, un movimiento lento en Si.

Mi madre llamó para controlar que me alimentara bien y recordarme su advertencia de que iba a pasar algo así. Ella no tenía un Sueño, por supuesto. Muy poca gente tenía fuera de la ciudad. La voz en el teléfono era de una persona bien descansada, excesivamente virtuosa. Me contó que un hombre que vivía a cuatro pasos de ella había ido un día a la ciudad por negocios y regresado con un Sueño que no le pertenecía. Le pregunté qué había sido de la persona robada del Sueño y me dijo que no hiciera preguntas pánfilas. «¿Y qué sé yo de esos espantos? Me imaginaría que la gente se alegra de que se los soplen». Mencionó a mi hermano para quejarse de que nunca le respondía las llamadas. Me preguntó qué estaba haciendo yo de mi vida, si veía a alguien, y yo pensé en contarle sobre Leonie, pero mi Sueño eligió ese instante para quitarme el auricular y colgar.

Invité a Leonie a la obra de mi hermano y aceptó; por un momento me apoyó la mano en el muslo y hundió las uñas como un gato. Estaba muy dormida, con esa expresión fláccida de boca curvada hacia abajo, y cuando se movió hacia mí olía a agua dura de ciudad. Estábamos comiendo naranjas en el sofá y ella no paraba de ofrecerme gajos aunque yo tenía una sobre un delantal en el regazo. Habían programado la función para las dos de la mañana de modo de capitalizar las excitadas multitudes nocturnas. Animada, Leonie llevó un termo de café y nos sentamos juntas a oscuras en el pequeño espacio inclinado, arriba de un pub, comiendo pasas cubiertas de chocolate y codeándonos cada vez que salía mi hermano. En el escenario, detrás de los actores los Sueños interpretaban lo que parecía su propia obra. Sin diálogo era difícil seguir el argumento, pero las figuras traslúcidas que se movían alrededor de los personajes con una mímica de palabras inaudibles no dejaban de captarme la mirada. Cuando llegamos a casa eran casi las cinco y, aunque se había tomado todo el café del termo, a Leonie se le derretían los ojos en la cara. Le ofrecí entrar pero dijo que necesitaba el protector bucal y se despidió incómoda con un aleteo de los dedos. Menos de una hora después me tocó de nuevo la puerta quejándose de pesadillas. No daban tregua, me dijo, como si todos los sueños que los demás no usaban fuesen a agobiarla a ella llenos de enredaderas devoradoras y trenes vacíos y zonas trastornadas de la Tierra. La dejé dormir en el sofá con mi regazo como almohada y la desperté a las siete, hora de vestirme para el trabajo. Al pasar de un cuarto a otro con el cepillo de dientes en la mano la vi sentada en el sofá, pelando una naranja más y ofreciéndole gajos a mi Sueño.

Fui con mi hermano a cenar, aunque ahora la gente tendía a comer lo que quisiera en cualquier momento del día o la noche. Él pidió huevos y un vaso de leche, yo una hamburguesa con queso y nos sentamos en una mesa pringosa de azúcar, todavía ocupada por las tazas de café del último cliente, una servilleta sucia de lápiz de labios anaranjado y un sorbete de plástico hecho un lazo. A través de la ventana que daba al estacionamiento, el cielo parecía una sombra extrañamente más oscura que la que yo estaba acostumbrada a ver, una desconocida noche absoluta que asociaba con estar lejos de la ciudad, de los remolinos azulados y las inconstancias de la luz en el aire contaminado. Mi hermano me mostró en el diario una reseña de su obra. Después de leerla volví la página y leí en voz alta la columna de Leonie, que contenía consejos para lidiar con Sueños groseros con las abuelas, que te comieran la cena, no te hicieran el menor caso o parecieran buscar pelea todo el tiempo. Enfrente en el reservado, mi hermano escuchó a desgana empujándose con su Sueño a codazos. Pensé que parecían inexplicablemente cortados por el mismo patrón. En el reflejo de la ventana costaba decir cuál de los dos era más pálido, a cuál reconocería antes si entrando al díner desde el estacionamiento los viera por el espejo. Seguía mirando hacia la ventana cuando mi propio Sueño, que había estado vagando sin parar entre las mesas, vino a sentarse junto a mí. No me giré a mirarlo porque noté que había empezado a apestar a cloaca, como el aro oxidado del desagüe del cual cada tanto yo tenía que sacar bolas de pelo con un gancho de percha.

Leonie me pidió que le corrigiera algo que estaba escribiendo. Dijo que yo tenía mejor ojo para el detalle, que estaba acostumbrada a leer a oscuras. No era una columna de su consultorio sino algo que le habían pedido para una revista, un artículo sobre la vida sin un Sueño, me dijo haciendo pucheros. Lo iba a escribir anónimamente, me dijo; no lo quería como cosa propia. Hacia el final describía la experiencia como la sensación de buscar la sombra de una en el suelo y darse cuenta de que es mediodía.

–Es un buen artículo –dije al terminarlo–. Pero parece que lo estuvieras inventando. Que fuera ficción e intentaras imaginar cómo debe sentirse alguien como tú.

–Ilusiones –respondió, mientras mi Sueño entraba en el cuarto desde la cocina tamborileando en el radiador.

Ella encogió un hombro, alzó la cabeza para mirarme, agradeció asintiendo y se inclinó para besarme en la comisura de la boca. Yo bajé la barbilla, ladeándome un poco para dar en su boca de pleno y por un momento ella me besó suavemente antes de apartarse. Me dedicó una vaga sonrisa y alzó el otro hombro.

Mi hermano llamó para avisarme que pusiera el canal 4. En el noticiero estaban informando que alguna gente ya había empezado a actuar drásticamente para librarse de los Sueños. A una mujer que entrevistaban la habían detenido por engatusar a su Sueño para que la siguiera hasta la azotea y empujarlo al vacío. Por la manera en que había caído, contó, se habría dicho que no sabía nada de la gravedad. Las piernas habían seguido caminando por la nada, como un molinete antes del desplome repentino. Esa mujer era la única que había aceptado que la entrevistaran sin exigir que le pixelasen la cara. Como no había una ley viable para condenarla, la habían eximido de detención policial, pero ordenándole fuerte aislamiento domiciliario por la cantidad de manifestantes que rodeaban el edificio y le metían mensajes violentos en el buzón.

–Cuando vuelvo a contar lo que hice –dijo– tengo que recordarme que no fue antinatural. No más antinatural que tomar una pastilla para dormir. A veces necesitamos ese empujoncito.

Captado por el micrófono del periodista, el ruido del jardín de entrada se oía desde el interior: cantos y consignas contra la injusticia cometida contra un Sueño indefenso. Pero a ella parecía no molestarle. Cerca del final de la entrevista giró la cabeza hacia la ventana de un modo que el sol le dio en la cara iluminando los espacios bajo los ojos, frescos como masa levada, gloriosamente bien descansados.

–Te hace pensar, ¿no? –dijo mi hermano cuando pasaron a otra noticia–. Nada muy lindo, pero te hace pensar.

–No sabía que se podía matarlos –respondí. Daba la impresión de que si nadie lo había sabido era porque nadie había tratado de veras–. Pero muy correcto no parece, ¿no?

El artículo de Leonie se publicó sin firma y hacia la medianoche del día en que salió ella me trajo la revista. Estaba emparedada entre varias más: el hombre que le había robado el Sueño a otro, la mujer que había salido de la ciudad con su Sueño metido en el baúl del coche y lo había tirado en el campo. Pensé que lo de Leonie no se acomodaba bien entre esas historias de cables pelados y agotamiento brutal. En medio de tantas personas desquiciadas ella estaba sola, sin un fantasma pero deseando tenerlo, y la escritura daba una impresión de dedos aferrando el aire. Releí la pieza mientras ella me hacía té en la cocina, con el suave repique de sus pasos como una presencia agradable, semejante a la familiaridad consoladora que había cobrado la agitación de la noche. Ruido urbano, torsión de hombros insomnes, Leonie rompiendo una taza y maldiciendo allí al lado.

Volvió blanca, con los labios rojos de mordérselos. Detrás venía mi Sueño sosteniendo los pedazos de la taza rota, que trasladó hasta la mesita antes de retirarse a un rincón. Leonie me pasó una taza de té y se sentó a mi lado ojeando la revista que yo tenía en las manos.

–Lo odio –dijo–. Ojalá no lo hubiera escrito. –Los bordes de la voz se le curvaban como los del papel cuando se le prende fuego. La miré como una tonta, sin pensarlo le di un sorbo al té y me quemé la lengua.

–Pero es un buen artículo –dije después de una larga pausa, y viéndole la cara me pregunté si iría a llorar–. ¿Qué es lo que odias?

–Haber tenido que escribirlo –respondió secamente–. Odio el cansancio que me da leer.

En su rincón, mi Sueño torció la cabeza a un lado. Un gesto raro, como si intentara sacarse agua del oído. Yo miré a Leonie y me quedé pensando en el peso que le vencía los hombros, figurándome la sensación de dormir, la caída y la ausencia neta de pensamiento. Cuando terminamos el té le pedí que se tendiera en el sofá conmigo. Me miró de una forma rara pero no se opuso. Nos instalamos lo más cómodas posible, Leonie escurrida entre el doblez de mis brazos. Reconstruí cómo era dormir, la vieja quietud y la negrura de los ojos cerrados. En el rincón, cambiando de posición, mi Sueño volvió la cabeza hacia un hombro y luego hacia la fosa del codo como para aspirar un olor.

–Tendría que ponerme el protector –murmuró Leonie, aunque yo la silencié y tras un momento le dije que si empezaba a escupir dientes iba a despertarla.

La sujeté mucho tiempo y al cabo de toda la noche me desperté descubriendo que había dormido de verdad. El rincón de mi cuarto estaba vacío, lo mismo que el espacio a mi lado en el sofá. Leonie se había ido, dejando la revista pero llevándose mi Sueño. Por un buen rato, en vez de sentarme, preferí quedarme donde estaba, a mis anchas en el sofá, revisándome la solidez del cuerpo se habría dicho que parte por parte. Un poco más tarde me levantaría para ir al trabajo, y entonces notaría la vieja sensación de descanso, cierta elevación de los hombros y las orillas de los ojos. Era de mañana, y el aire estaba repuesto y apaciguado como por un sueño sin sueños.