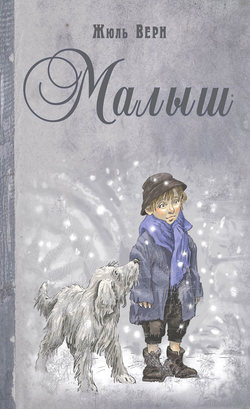

Читать книгу Малыш - Жюль Верн, Жуль Верн - Страница 5

Часть 1

Глава III

Приют «Рэггид-скул»

Оглавление– Так, что у тринадцатого номера?

– Лихорадка.

– А у девятого?

– Коклюш.

– У семнадцатого?

– Тоже коклюш.

– А у двадцать третьего номера?

– Думаю, это скарлатина.

По мере получения ответов О’Бодкинс записывал их в книгу, имевшую чрезвычайно аккуратный вид, в соответствующие графы напротив номеров 23, 17, 9 и 13. В книге был целый раздел, куда вписывались названия болезней, час прихода доктора, прописанные им лекарства, правила их приема и тому подобное. Названия были выведены готическими буквами, номера – арабскими цифрами, лекарства – округлым начертанием, предписания – обыкновенным беглым почерком, и все вместе являло собой образец каллиграфического искусства и строгой отчетности.

– Несколько детей больны довольно серьезно, – заметил доктор. – Примите меры к тому, чтобы они не простудились во время перевозки…

– Да, да!.. Будьте спокойны, – ответил небрежно О’Бодкинс. – Впрочем, когда они не в школе, то мне и дела до них нет, лишь бы записи мои были в порядке…

– Подозреваю, что если они и не выживут, – заметил доктор, беря свою шляпу и трость, – то потеря будет невелика…

– Определенно, – согласился О’Бодкинс. – Я запишу их в реестр умерших, и с ними будет покончено. А раз все посчитано и записано, то и жаловаться не на что.

И доктор, пожав руку своему собеседнику, ушел. Всем, наверное, известен этот неприятный тип людей, к которому принадлежал О’Бодкинс. Маленький, толстый, он был одним из тех, у кого никогда не было молодости и никогда не будет старости, людей, остающихся всегда теми, кто они есть, украшенных никогда не седеющими волосами, точно уже родившихся с золотыми очками на носу, которые следовало не снимать с них и в гробу; людей, не знавших никогда ни жизненных невзгод, ни семейной заботы, имеющих сердца лишь постольку, поскольку это необходимо для существования и никогда не тревожимых ни любовью, ни дружбой, ни жалостью. О’Бодкинс – одно из тех существ, которые не добры и не злы, проводят всю жизнь, не сделав ни одного хорошего поступка, но и не причинив большого вреда, и которые никогда не бывают несчастны – даже несчастьем других.

Таков был О’Бодкинс, и, мы должны признать, он подходил как нельзя лучше для своей должности – а был он директором школы-приюта «Рэггид-скул»[6] в городке Голуэе, что на юго-западе провинции Коннахт. «Рэггид-скул» значит буквально «школа оборванцев». О’Бодкинс вел в ней всю отчетность и делал это, как мы могли убедиться, с восхитительной аккуратностью и знанием дела. В остальном ему помогали тетка Крисс, старуха с вечной трубкой во рту, да еще бывший воспитанник школы, шестнадцатилетний Грип. Заметим, что этот бедный малый с добрыми глазами и веселым лицом, с чуть вздернутым носом – характерной чертой ирландца, – был гораздо лучше трех четвертей несчастных, что очутились в этой школе.

В голуэйской «Рэггид-скул» числилось около тридцати детей в возрасте от трех лет до двенадцати. По большей части это были или сироты, или дети, брошенные родителями, которых они не помнили, родившиеся среди грязи и порока, подобранные часто на улицах и дорогах, куда им, скорее всего, суждено было вернуться, повзрослев. Это были поистине отбросы общества, уже морально опустившиеся и обещавшие стать в недалеком будущем настоящими мерзавцами. Конечно, даже в этих некрасивых оболочках все же есть душа, и при ином воспитании, при должной заботе она, быть может, и раскрылась бы для добра… Однако для этого требовался совсем другой воспитатель, нежели бездушный манекен О’Бодкинс.

Наш Малыш был самым младшим в «Рэггидскул» – ему едва исполнилось четыре. Бедное дитя! Казалось, он родился с клеймом неудачника на лбу. Перенести все то, что он стерпел от Торнпипа, освободиться от своего мучителя благодаря нескольким добрым людям, встретившимся в Уэстпорте, – и лишь для того, чтобы стать одним из воспитанников «Рэггид-скул»! А когда он ее покинет, не будет ли дальше еще хуже?..

Конечно, священник, отнявший несчастного ребенка у негодяя кукольника, сделал это из лучших побуждений. Однако, несмотря на долгие розыски, выяснить происхождение ребенка так и не удалось. Тот помнил только одно: что жил раньше у какой-то злой женщины и что там была еще маленькая девочка, которая его иногда целовала, а другая девочка умерла… Где это было? Он не знал. Был ли он брошен родителями или его у них украли? Этого тоже никто не мог сказать.

С тех пор как его подобрали в Уэстпорте, ребенок находил приют то в одном, то в другом доме, живя где неделю, а где и две. Имя Малыш так за ним и осталось. Приход, однако, не был богат, и немало несчастных существовало за его счет; если бы в городе был приют для бедных, то, конечно, малютка был бы помещен туда. Но никакого приюта не было, и спустя три месяца его пришлось отправить в «Рэггид-скул».

И вот уже девять месяцев Малыш находился на попечении полоумной старухи Крисс, бедного, покорного судьбе Грипа и О’Бодкинса, этой живой машины, регистрирующей приходы и расходы школы. Как ни странно, мальчик сумел устоять против многих гибельных влияний «Рэггид-скул». Его имя еще ни разу не значилось в большой директорской книге в рубриках, посвященных детским болезням, – иначе его дни были бы уже давно сочтены… и приведены к общему итогу – большой братской могиле, предназначенной всем голуэйским оборванцам.

Но если относительно здоровья Малыша можно было не бояться, то нельзя было сказать того же о его нравственном развитии. Сможет ли он устоять, находясь постоянно среди этих маленьких плутов и негодяев, родители большинства из которых сидели в тюрьме или даже были казнены за свои преступления?

Был между ними один, мать которого «мотала срок» на острове Норфолк в южных морях, а отец, приговоренный за убийство, был повешен в знаменитой Ньюгейтской тюрьме. Звали этого мальчика Каркер. Ему было всего двенадцать, но уже сейчас становилось ясно, что он пойдет по стопам родителей. Неудивительно, что среди сброда «Рэггид-скул» он пользовался большим авторитетом. Испорченный сам, он развращал других, имел почитателей и союзников, был главарем самых отъявленных злодеев, всегда готовый на какую-нибудь пакость в ожидании, когда же наконец школа выкинет его на большую дорогу и настанет время «настоящих» преступлений.

Малыш, стоит отметить, не питал к Каркеру ничего, кроме отвращения, хотя и смотрел на него во все глаза – ведь тот, посудите сами, был сыном висельника!

Вообще, такие школы для оборванцев ничуть не походили на современные учебные заведения и интернаты. Здесь солома заменяла детям постель, не требуя никаких забот, так как ее даже никогда не перетряхивали. Что касается столовой, то к чему она, когда пищей служат лишь хлебные корки и картофель, да и этого не всегда вдосталь?

Учебная часть находилась целиком в ведении О’Бодкинса. Он должен был учить детей чтению, письму и арифметике, но не нашлось бы и десяти его учеников, которые, пробыв несколько лет в школе, сумели бы прочесть хоть вывеску. Малыш же, хотя и был самым младшим, выделялся среди всех особой тягой к знаниям, за что, однако, на него сыпалось немало насмешек со стороны других учеников.

Нельзя сказать, чтобы воспитанники школы, плохо работая головой, честно трудились вместо этого руками. Собирать где попало все, чем можно топить печь зимой; выпрашивать себе одежду у добрых людей; сгребать навоз, чтобы потом продать его фермерам за несколько копперов (для этого дохода О’Бодкинс даже завел особую графу в своей тетради); рыться в кучах мусора на углах улиц, стараясь притом прийти раньше собак, а в случае чего вступить с ними отчаянную драку за добычу, – таковы были обыденные занятия детей. Игр, забав не существовало, если не считать за удовольствие царапать, щипать, кусать и колотить друг друга ногами и кулаками, не говоря уже о злых проделках, которые подстраивались несчастному Грипу. Притом бедный малый относился ко всему довольно равнодушно, что побуждало Каркера и других еще больше приставать к нему и преследовать его с особой жестокостью.

Единственной чистой комнатой в школе был кабинет директора, куда он, разумеется, никого не впускал. Зато охотно позволял своим ученикам шляться целыми днями по улицам и всегда с неудовольствием относился к их раннему, по его мнению, возвращению, объясняемому потребностью в пище и сне.

Как мы уже говорили, за свою сдержанность и хорошие задатки Малыш чаще других подвергался насмешкам и грубостям Каркера и его друзей. Но он никому не жаловался. Ах, как жаль, что он не был большим и сильным! С каким наслаждением он ответил бы ударом на удар, заставил бы уважать себя! И как же он злился от сознания своего бессилия!

Малыш реже всех выходил из школы, стараясь насладиться минутами покоя в отсутствие крикливой ватаги оборванцев. Он, может быть, оставался в проигрыше, так как лишал себя какого-нибудь огрызка, который можно было бы найти среди отбросов, или куска черствого пирога, купленного на собранную милостыню. Но Малышу противно было просить подаяния, бегать за экипажами в надежде получить монетку, а особенно – таскать что-нибудь потихоньку с лотков, чем не гнушались остальные. Нет, он предпочитал оставаться в школе с Грипом.

– Ты никуда не идешь? – спрашивал тот.

– Нет, Грип.

– Каркер тебя прибьет, если ты ничего сегодня не принесешь!

– Пусть бьет.

Грип испытывал симпатию к Малышу, и тот отвечал взаимностью.

Будучи довольно неглупым, умея читать и писать, Грип взялся учить младшего товарища всему, что знал сам. Вдобавок он знал много интересных историй и умел презабавно их рассказывать. И когда он смеялся, Малышу казалось, будто луч света вдруг разгонял мрак, царивший всегда в «Рэггид-скул».

Что особенно возмущало мальчика, так это злые шутки учеников над бедным Грипом, который, как мы уже говорили, относился к ним с философским спокойствием.

– Грип!.. – говорил иногда Малыш.

– Чего тебе?

– Каркер очень злой?

– Конечно… злой.

– Отчего ты его не бьешь?..

– Бить?..

– Да, и других тоже?..

Грип только пожимал плечами. – Разве ты не сильный, Грип?..

– Даже не знаю.

– Смотри, какие у тебя большие руки и ноги…

Грип и вправду был немалого роста, но тощ, как проволока.

– Так почему же, Грип, ты не поколотишь его?

– Да он того не стоит!

– Ах, если бы мне такие руки и ноги, как у тебя… – Лучше всего пользоваться ими для работы.

– Ты думаешь?

– Конечно.

– Ну, хорошо… Значит, будем работать… Попробуем!.. Давай?

И Грип соглашался.

Иногда они все же выходили вместе на улицу. Грип старался всегда брать с собой друга, когда отправлялся куда-нибудь по делам. Правда, Малыш был одет в ужасные лохмотья: брюки порваны, куртка протерта, кепка с дырой, на ногах – остатки ботинок с едва держащимися подошвами… Грип, впрочем, выглядел не лучше – как говорится, два сапога пара. В хорошую погоду было еще сносно, но в Северной Ирландии хорошая погода такое же редкое явление, как и сытный обед на столе. Поэтому им ничего не оставалось, кроме как бегать, чтобы немного согреться, в дождь и в снег, с посиневшими лицами и красными от ветра глазами, в промокших насквозь лохмотьях, – две жалкие фигурки, большая и маленькая, держащиеся за руки.

Так они бегали по улицам Голуэя, окруженные равнодушной толпой, и Малышу очень хотелось знать, что делалось там, внутри домов. Но сквозь узкие окна и опущенные шторы нельзя было ничего различить. Дома казались ему большими сундуками, наполненными сокровищами. А гостиницы, к которым приезжали в каретах путешественники? Как хороши, должно быть, были комнаты в них, особенно в «Королевском отеле»! Как чудесно было бы на них взглянуть! Но лакей прогнал бы их, как собак – или, что еще хуже, как нищих: собак ведь все же гладят иногда…

Когда Грип с Малышом останавливались перед магазинами (признаться, с весьма скудным выбором товаров), выставленные в витринах вещи казались им необычайно драгоценными. Какие взгляды бросали они на красовавшуюся там одежду, сапоги, когда сами ходили в лохмотьях и чуть не босиком! Доведется ли им когда-нибудь познать удовольствие иметь костюм, сшитый по их мерке, сапоги, сделанные по ноге? Нет, по всей вероятности, этот день никогда не наступит ни для них, ни для многих других несчастных, вынужденных всю жизнь довольствоваться обносками и объедками.

Через окна мясных лавок они любовались на громадные туши, висевшие на крюках, – одной такой хватило бы, чтобы целый месяц кормить досыта всю «Рэггид-скул». От этого зрелища у Грипа и Малыша невольно открывались рты и сводило желудки.

– Ну-ка, Малыш, – говорил шутливо Грип, – поработай челюстями! Тебе будет казаться, что ты и вправду ешь!

Стоя перед булками и прочей выпечкой, они чувствовали, что зубы их точно удлиняются, слюна наполняет рот, и Малыш, весь бледный, бормотал:

– Как это, должно быть, вкусно!..

– И очень даже! – подтверждал Грип.

– Разве ты пробовал?

– Да, один раз.

– Ах! – вздыхал Малыш.

Он никогда не ел ничего подобного ни у Торнпипа, ни, конечно, в «Рэггид-скул».

Раз одна дама, разжалобившись при виде его бледного личика, спросила, не хочет ли он съесть пирожок.

– Я предпочел бы хлеб, госпожа, – ответил он.

– Почему же так, дитя мое?

– Потому что он больше.

А однажды Грип, получив за исполненное поручение несколько пенсов, купил ему пирожное, испеченное, правда, не меньше недели тому назад.

– Что, вкусно? – спросил он Малыша.

– О!.. Оно как будто сладкое!

– Я думаю, что сладкое, – смеялся Грип, – ведь оно с настоящим сахаром!

Иногда Грип и Малыш ходили гулять к деревне Солтхилл, откуда открывался вид на весь Голуэйский залив, один из живописнейших в Ирландии. Затем возвращались к порту, на набережные и к докам. Когда их взорам представали корабли, стоящие в гавани, Малыш и Грип чувствовали какое-то непреодолимое влечение к морю, которое – они были в том уверены – менее жестоко к бедным, чем земля. Океаны сулили лучшую жизнь среди простора своих вод, вдали от зловонных городских трущоб, а профессия моряка казалась одной из немногих возможностей сохранить здоровье ребенку и дать пропитание взрослому.

– Как, должно быть, хорошо, Грип, плыть на таких кораблях… с их громадными парусами! – говорил Малыш.

– Если бы ты знал, как мне этого хочется, – отвечал Грип.

– Так отчего же ты не сделался моряком?..

– Да, правда… Почему я не моряк?..

– Ты бы поехал далеко-далеко!

– А может быть, это когда-нибудь еще и будет! – мечтательно говорил Грип.

Однако пока он все же не был моряком.

Порой Грип с Малышом доходили и до рыбацкой деревеньки, что располагалась за рекой, впадающей в залив. Как жалел тогда Малыш, что он не был одним из этих сильных, крепких мальчиков с загорелыми лицами, чего бы только не дал, чтобы оказаться сыном одной из этих дюжих матерей, мужественных и грубых, как и их мужья. Да, он завидовал местным детям, здоровейшим и счастливейшим во всей Ирландии! Ему хотелось подойти к этим мальчикам, взять их за руки… Но он не смел даже приблизиться к ним в своих лохмотьях, ведь они наверняка подумали бы, что он хочет просить у них милостыню. И он оставался стоять в стороне, глядя на детей полными слез глазами, а потом тихо уходил, чаще всего на рынок – любоваться на блестящих скумбрий и селедок, единственную рыбу, что попадается в сети здешних рыбаков. Что же до омаров и толстых крабов, которые кишат среди утесов залива, то, несмотря на все уверения Грипа, что они вкусны, как «пирожки с кремом», Малыш никак не мог этому поверить. Но кто знает, может быть, однажды ему и доведется самому в этом убедиться…

Обойдя город кругом, ребята возвращались в школу. Они шли по грязным, вонючим улочкам, мимо развалин, которых много в Голуэе. При взгляде на них казалось, что город пострадал от землетрясения, но на самом деле это были недостроенные дома, начатые и брошенные за недостатком денег и теперь наводившие своим видом беспросветную тоску.

И все же ужаснее и отвратительнее всего в Голуэе было мрачное здание «Рэггид-скул», служившее приютом Малышу и Грипу, и потому они всегда оттягивали, как могли, момент своего возвращения.

6

Так назывались учебные заведения, организованные в городах Соединенного Королевства в XIX веке для бесплатного обучения и содержания детей из бедных семей и сирот.