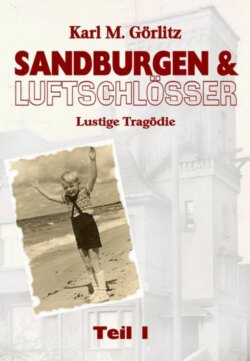

Читать книгу Sandburgen & Luftschlösser - Band 1 - Karl Michael Görlitz - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеMADE IN COSWIG

Coswig hieß das Nest. An der Elbe gelegen zwischen Dessau und Wittenberg. Eine Fähre führte auf die andere Elbseite in das Gartenreich von Wörlitz. Herr Görlitz aus Wörlitz, witzelten Freunde später, auch wenn das nur bedingt stimmte.

Vor dem Fenster war noch oft das stolpernde kalloppa di kalloppa eines müden Pferdes auf dem Kopfsteinpflaster zu hören, kaum gedämpft durch das Laub der Linden beidseitig der Straße.

Schon seltener war das Geräusch eines Autos zu vernehmen und gelegentlich schnaufte ein Lastwagen mit Holzvergaser asthmatisch über die Luisenstraße.

Wir wohnten in der Nähe des Bahnhofs und ein Stückchen hinter den Bahnschranken stand noch ein anderes Haus, das in meinem frühkindlichen Leben eine wichtige Rolle spielte. Mein Geburtshaus.

Eine Turmvilla, in der die Restfamilie des Nazi-Offiziers, dessen Lenden ich entsprossen war, in zwei Zimmerchen hauste. Nach dem Krieg war Wohnraum knapp geworden und Großmutter Görlitz hatte mit ihrer Schwester Hedwig ohnehin nicht mehr den Platzbedarf, den sie für ihre fünf Söhne beansprucht hatte.

Es gab keine Söhne mehr.

Mein Vater fiel 1943, meinem Geburtsjahr, an der Ostfront. Er starb in Russland, irgendwo in der Nähe seines eigenen Geburtsortes.

Die Familie war nach der Oktober-Revolution aus dem

Land komplementiert worden, da sie zur besitzenden Klasse gehörten. Ohnehin waren sie Deutsche, die zum Bau der russischen Eisenbahn mit ihrer Ingenieurskunst beigetragen hatten - und die Eisenbahn war fertig.

So hatte es Großvater Görlitz wieder in die Heimat gezogen, wo er es ebenfalls zu gewissem Wohlstand brachte. Seinen Söhnen muss Adolfs Idee mit dem neuen Lebensraum im Osten außerordentlich gut gefallen haben, denn sie waren begeisterte Anhänger des Führers geworden.

Mutter erzählte oft, wie mein Vater von einem Rittergut im Osten faselte, wo er des Morgens nach erfrischendem Ritt durch die Felder die Herrschaft über seine zweihundert Seelen ausübte. Oh - wie gut kann ich das verstehen!

Vater und einer seiner Brüder betrieben in Leipzig einen Verlag, in welchem sie hauptsächlich Schulbücher produzierten.

Vater war überwiegend mit der künstlerischen Seite der Produktion betraut und fertigte die nötigen Schulbuch-Illustrationen gleich selbst. Mutter glaubte noch Jahrzehntelang, dass ihr lieber Mann Buch für Buch mit Originalzeichnungen verschönerte. Von Gutenberg und Drucktechnik hatte sie wenig gehört. Eigentlich wusste sie auch über die ganze Familie ihres Mannes herzlich wenig, aber das Wenige wurde endlos wiederholt, bis es mir zu den Ohren heraushing.

Da war zuvörderst erst einmal Vaters makellose, griechische Nase, deren Fehlen sie bei mir so oft beklagte, denn ich hatte leider nur ihr Riechorgan geerbt. Ferner die ulkigen Marotten mit denen er ihr Herz erobert hatte und seine künstlerische Empfindungsfähigkeit. Die Eleganz, mit der er seine maßgeschneiderten Anzüge trug, die ebenmäßigen Zähne und sein Charme.

Zu seinen Marotten gehörten Schlafanzüge mit Bügelfalten. Wie oft hatte Mutter das erzählt, und von dem Wunder, dass er allmorgendlich völlig unzerknittert dem Bette wieder entstieg.

Überhaupt muss er immer wie aus dem Ei gepellt gewirkt haben, und Mutter rätselte lange, warum sein Gesicht immer so frisch strahlte, wenn er zu einem Rendezvous mit ihr erschien. Er hatte sich jedes mal ein Viertelstündchen vor die Höhensonne gesetzt. Seine strahlende Erscheinung lockte nicht nur die Damen, sondern auch jene des verfemten sogenannten „Dritten Geschlechts“ in großer Zahl an. Er zog sie an wie Licht die Motten, und Mutter berichtete oft erschüttert, mit welcher Vehemenz er die Avancen der Unglücklichen ablehnte. In dem ansonsten so zärtlichen, hoch musikalischen Manne, der so gerne im Gewandhaus Wagners Klängen unter Furtwänglers Taktstock lauschte, loderte ein wahrer Hass auf dieses artfremde, undeutsche Treiben und oft musste er sich mit bloßen Fäusten Respekt verschaffen.

Er hatte einen besonderen Blick für jene Unseligen und oft wies er Mutter auf den Einen oder Anderen hin, der ihn einen Moment zu lange angestarrt hatte.

»Mike!«, erzählte Mutter gern: »Ich hab da nie was gesähn, wirklich. Ich hab da nie was bemärkt, bis er mich anstieß und losgrollte. Dein Vater war eben sehr sensibel.«

Die Brüder wohnten noch im Elternhaus, doch mein Vater besaß in Leipzig ein sogenanntes Pied à terre in Form eines möblierten Zimmers. Dort in Leipzig lernten sich Mutter und Vater kennen und dort wurde ich vermutlich auch gezeugt.

Sieben Jahre hatte es gedauert, bis der Mann aus der Turmvilla endlich nach der Ehe fragte und er fragte erst, als ich schon unterwegs war. Es war für Mutter schwierig gewesen, war sie doch mit dem Beruf einer Putzmacherin weit unter Stande für diese eher großbürgerliche Familie.

Ärger hatte es im Vorfeld der Hochzeit allerdings reichlich gegeben, denn sie schleppte ein schweres Handikap in Form einer unehelichen Tochter mit sich herum: Meine Schwester Jutta.

Oft hatte Mutter mir versichert, dass sie vorher von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Was ich gerne glaubte, denn sie wirkte ein Leben lang so. Nach einer durchzechten Nacht war sie im Bett ihres Galans erwacht, entjungfert und gleich schwanger. Trotz der ruchlosen Tat waren die Absichten des Besagten ehrenhaft. Er wollte sie unbedingt ehelichen. Leider hatte Mutter danach eine solche Abneigung gegen die körperliche Vereinigung erfasst, dass sie jedes mal durch das Toilettenfenster flüchtete, sobald sie des Hochverliebten durch die Schaufensterscheibe des Hutsalons ansichtig wurde.

Sex wurde so ein Leben lang zu etwas unerhört Schmutzigem, Verbotenem bei ihr.

Vermutlich lag sie da bei dem Mann mit den Bügelfalten im Schlafanzug ganz richtig. Willi hieß ihr Traum und der ließ verdammt lange auf sich warten, zumal er auch noch bei seinem Bruder unter dem Pantoffel stand, der diese Mesalliance höchlichst verurteilte. Dieser verbot dem jüngeren Bruder schlichtweg den Umgang mit der Gestrauchelten und jedesmal, wenn er für einige Tage seinen Besuch in Leipzig ankündigte, beendete Vater folgsam das Verhältnis mit der Geliebten, bevor der Gestrenge erschien.

Mutter, der eine gewisse Raffinesse, trotz der katastrophalen Unwissenheit, nicht abzusprechen war, handelte jedesmal ähnlich. Da sie hübsch und charmant war, mangelte es ihr nie an Verehrern. Sie nahm das Urteil gelassen entgegen und erschien am Abend am Arm eines anderen Galans in den Bars und Cafés, von denen sie annahm, dass die beiden jungen Lebemänner sie aufsuchen würden. Es gelang ihr wohl meistens und sie konnte ein wenig Komödie spielen, bis Willichen vor Eifersucht schier verging und eine Szene machte.

Talentiert war sie ja und ihre Hutkreationen gefragt. Wie gesagt: Sieben abwechslungsreiche Jahre trieb das junge Paar sein Spiel auf diese Weise, bis es Mutter endlich gelang, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Vermutlich war die Schwangerschaft das letzte Druckmittel gewesen, um den Unwilligen zur Hochzeit zu bewegen. Der Krieg näherte sich bereits seinem tragischen Ende und es gab keine Parfümpäckchen aus Paris mehr, wo Vater vorher stationiert war. Wie erleichtert muss sie gewesen sein, als endlich das Telegramm mit folgendem Inhalt von der Front kam:

»Komme auf Heiratsurlaub, mach die Papiere fertig.«

Endlich konnte sie in die Turmvilla einziehen. Besonders weit hatte sie es ja nicht mehr. Das Schicksal hatte sie bereits nach Coswig geführt. Nach dem großen Bombardement Leipzigs hatte man Frauen und Kinder im Umland untergebracht, und Mutter war, wie das Leben so spielt, ausgerechnet in Coswig gelandet. Auch hatte man für Abwechslung im eintönigen Berufsalltag gesorgt. Als Zwangsverpflichtete wurde ihre Kreativität in der Coswiger Munitionsfabrik dringend benötigt.

Von den Einwohnern misstrauisch beäugt und ob ihrer auffallenden Erscheinung abgelehnt, hatte sie sich einen der begehrtesten Junggesellen der Stadt geangelt. Ich fürchte, ihr Erfolg bei Schwiegermutter und Schwägerin hielt sich in Grenzen. Besonders nach dem Tod des geliebten Mannes, dem das Glück der Vaterschaft nur für zwei Monate zuteil wurde, kam es zu Spannungen.

Mutter zog bald, nach kurzem Gastspiel im Hause Görlitz, mit zwei Kindern wieder aus.

Die Turmvilla war zum Trauerhaus geworden. Vater war tot, sein Bruder, der Verleger, ebenfalls. Der reiche Onkel in der Röhm-Uniform, der mit der schicken Villa, weilte auch nicht mehr unter den Lebenden: Er verunglückte mit seinem Mercedes auf dem Rückweg von Berlin nach Leipzig tödlich, und die Gerüchte, dass sein Tod nicht ganz zufällig erfolgte, wollten nicht verstummen. Zumal die Familie in seinem Nachlass äußerst kompromittierende Briefe von und an einen jungen Mann gefunden hatte.

Was seine Alibi-Dauerverlobte Lina Carstens betrifft, ist sie mir nur aus dem Kino bekannt, wo sie erfolgreich Pater Brown als Haushälterin von einer Strafversetzung zur nächsten stoisch hinterher trottete. Oder als Lina Braake mit der Bank ein Hühnchen zu rupfen hatte. Mein Lebtag habe ich mich nicht gewagt, an diese Tante in spe heranzutreten, doch im Film war sie mir immer äußerst sympathisch erschienen. Damals war sie noch jung und hübsch und hatte im Rollenfach Salonschlange bei der Ufa geglänzt.

Das ist eigentlich schon alles, was ich über die Familie meines Vaters weiß. An Großmutter Görlitz erinnere ich mich nur noch dunkel.

Ich erinnere mich an eine strenge, verfinsterte Frau, in deren Zimmer ganze Heerscharen von Bronze-Kriegern und Göttern über sämtliche Schränke und Stellflächen marschierten und mir war immer seltsam beklommen in ihrer Nähe. Einzig ein fischendes Bronzeknäblein fand mein Gefallen, da der Fisch, der an seiner Angel hing, allerliebste bewegliche Schuppen besaß, mit denen der Schwanz zappeln konnte.

Ich ging gar nicht gern zu ihr. Schon lieber war mir da Tante Hedwig mit ihrem Kraushaar, das immer ein wenig an eine aufgesprungene Rosshaar-Matratze erinnerte. Aber auch sie gehörte nicht gerade zu meinen Lieblingen. Wie sagte Jutta?:

»In dieser Familie waren nur die Männer schön.«

Am liebsten von der Görlitz-Familie besuchte ich aber doch meine Tante Mieke, die ein kleines Häuschen in einer anderen Straße besaß und Mutter zweier Kinder war. Die Kinder waren schon außer Haus und Cousin Achim bereitete sich auf seinen Beruf als Förster vor. Obwohl es in dem Häuschen immer muffig roch, eroberte sie doch mein Herz mit kleinen Geschenken. Bei fast jedem Besuch erhielt ich ein Tier aus Achims Spielzeugfundus, bis ich einen ganzen Zoo und einen Bauernhof mein eigen nannte.

Ich machte meine Besuche stets allein, da der Kontakt zwischen Mutter und der Görlitz-Familie vollends abgebrochen war. Der Grund des Zerwürfnisses war ein anderer begehrter Junggeselle, dessen Gunst sie erlangt hatte.

Auf diesen hatte eigentlich Tante Hedwig wohl mehr als nur ein Auge geworfen, sondern vermutlich auch noch ihre Pferdekrause, bevor Mutter sie aus dem Rennen drängte. Zumal Hedwig auch noch die Stellung einer Prokuristin in der Firma des Begehrten innehatte.

Allerdings hatte der potentielle Heiratskandidat, Hans Popig, noch nicht die Leitung der Firma übernommen, er arbeitete noch brav bei seinem Vater Reinhard als Angestellter.

Die Aussicht auf eine Schwiegertochter mit Afrolook hatte wiederum der Mutter von Hans nicht sonderlich gefallen. Sie wünschte sich Gesellschaft, denn im Hause hatte sie eigentlich nur die Dienstboten zum Gespräch. Das Ehepaar Popig redete nicht mehr miteinander. Sieben Jahre hatten sie nur noch über die Dienstboten Kontakt miteinander gehalten. Bei Tisch zum Beispiel wurde das aufwartende Mädchen informiert:

»Sag der mal, ich brauch die Butter!«

Falls Sie dieses Verhalten merkwürdig finden, kann ich nur gutgelaunt antworten: Ich auch.

Sieben lange Jahre hatten sie es so miteinander getrieben, bis Opa Popigs völlige Ertaubung das Problem von selbst löste. Mit dem Sohn sprachen allerdings noch beide Elternteile, doch der hatte offensichtlich noch nicht allzu viel zu vermelden.

Also - Großmutter Popig hatte eine Zuneigung zu der attraktiven, munteren Witwe mit den hübschen Kindern gefasst und beschlossen, ebendiese als Schwiegertochter zu installieren.

So wurden die Einladungen ins Haus Popig immer häufiger, und Sohn Hans verliebte sich dann auch folgsam in die Frau seines ehemaligen Todfeindes. Ich glaube, er hat sie wirklich geliebt, anders kann ich mir die lange Ehe mit der Widerspenstigen sonst nicht erklären.

Mutter war mittlerweile nicht mehr ganz unvermögend, aus Vaters Erbteil war ihr eine stattliche Summe zugeflossen, die für Juttas und meine Erziehung aufgewendet werden sollte.

So kam es, dass nach der angemessenen Trauerzeit von einem Jahr, Mutter noch vor Kriegsende ihrem Hans das Jawort gab. Selbstverständlich wurde Wohnung im Hause der Popigs genommen.

Als Baby hatte ich von dem ganzen Hin und Her nichts mitbekommen, aber meine Schwester Jutta war damals schon zehn Jahre alt und konnte vor einiger Zeit diese Wissenslücke schließen.

Meine eigenen Erinnerungen beginnen als Sohn von Hans, und für die meisten Coswiger war ich anscheinend der Große von Popigs leiblichen Söhnen. Ich hieß so, selbst meinen schönen Vornamen Karl hatte man mir unterschlagen - ich wurde mit dem Zweitnamen Michael gerufen. Oder meistens Mimi, als Kosenamen für das Kleinkind, das zum Sonnenschein für die alten, sprachlosen Großeltern wurde.

Ich war offiziell der Sohn des Kaufmanns Hans Popig, und als solcher fühlte ich mich tatsächlich. Der eigene Vater war eine ferne Geschichte, die ich vom Hörensagen kannte, und die wenigen, die mein Schicksal als Waise bedauerten, sah ich stets völlig fassungslos an. Ich besaß einen Vater und eine komplette Familie. Sogar noch ein wenig mehr. Verwandtschaft, die meine Geschwister nicht hatten. Und Geschenke, um die mich der jüngere Bruder beneidete, und die er nur allzu gern zerbrach.

Über die alten Popigs, deren Stolz ich alsbald wurde, wären vielleicht noch ein paar Worte zu sagen.

Reinhard und seine Frau waren ebenfalls deutsche Immigranten. Sie kamen aus Texas. Dort selbst hatten sie eine große Erdnussfarm nebst Wäscherei erfolgreich betrieben, bis ein Ohrenleiden, für das sich nur in Deutschland ein Spezialist fand, das Paar auf den alten Kontinent zurückführte. Pikanterweise wurde nach dem Verkauf Öl auf dem Farmgelände bei St. Antonio gefunden, was dem alten Geizkragen das restliche Leben wohl gründlich vergällt hat.

Doch immerhin hatte er für sein Anwesen gute Gold-Dollars erhalten und in Deutschland tobte gerade die Inflation nach dem ersten Weltkrieg. Für Gold-Dollars war alles zu bekommen und so gönnte er sich in Wittenberg, unweit von Coswig, das Schützenhaus der Stadt, um es fortan als Kneipe und Restaurant mit Frau und Sohn zu betreiben. Sogar für einen Spitznamen hatte das amerikanische Geld gesorgt. Wenn sich Großmutter in ihrer Kutsche zeigte, hieß es allgemein:

»Da kommt unsere Dollarprinzessin.« In kleineren Städten kennt man sich eben.

Großmutter Popig besaß Verwandtschaft in der Nähe, deshalb wohl war die Wahl auf die Lutherstadt gefallen. Beider Sohn Hans muss elf Jahre alt gewesen sein, als sie Amerika verließen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Am Wittenberger Gymnasium verbrachte er den Rest seiner Schulzeit.

In seinen amerikanischen Blondie-Comicalben blätterte ich später gern, auch wenn ich die Texte nicht verstand. Ei, was wären die wohl heute wert?

Schon seltener durfte ich mit seiner Münzsammlung spielen. Am faszinierendsten fand ich allerdings die elektrische Eisenbahn, die er aus den Staaten mitgebracht hatte. Die Dächer der ziemlich großen Blechwaggons ließen sich abheben. Innen waren die Personenwagen mit allerliebsten Bänken nebst Zubehör ausgestattet. Leider sauste die Elektrolok so schnell um die Kurven, dass der ganze Zug ständig entgleiste. Deshalb hatte man sie auf den Dachboden verbannt, wo ich sie nur selten in die Hand bekam.

Doch zurück zu den alten Popigs und deren Zuneigung füreinander.

Als Oma Popig nach einer, selbstverständlich allein verbrachten, Urlaubsreise zurückkehrte, fand sie Ehemann und Sohn nicht mehr- das Anwesen war verkauft. Der Gute hatte in Coswig, einem Ort in der Nähe Wittenbergs, einen Getreide-, Futtermittel- und Kohlenhandel erworben und war bereits mit Sohnemann und Maus umgezogen. Er hatte vergessen, seiner lieben Frau Mitteilung zu machen. So weit ging die gegenseitige Sprachlosigkeit.

Oft sah ich meinen Großvater des Abends im Kassenraum mit der großen Glasscheibe sitzen. Glatzköpfig, mit gichtig gekrümmten Fingern, zählte er die Tageseinnahmen und warf den Vorbeigehenden scheele und bedrohliche Blicke zu. Wie der alte Scrooge aus Dickens Weihnachtserzählung.

Einzig ich hatte keine Angst vor ihm. Alle Anderen der Hausgemeinschaft lebten in gewisser Furcht vor ihm. Ich liebte ihn geradezu und hatte seltsamerweise Narrenfreiheit bei dem Tyrannen. Schon als Kleinkind kletterte ich mit Vorliebe auf seiner Glatze herum und schrie ihm mit Begeisterung meine Mitteilungen ins Ohr. Voller Stolz holte ich ihn Sonntags aus der Kneipe ab, wo er in sein Schachspiel vertieft saß. Bevor wir gingen, prosteten wir uns noch feierlich mit unseren Schnapsgläsern zu, deren eines mit saccharinsüßer, roter Limonade gefüllt war.

Auch durfte ich mir in seinem Garten, der unmittelbar an Omas Garten grenzte, nach Herzenslust ungestraft den Bauch vollschlagen. Sogar ihre Gärten hatten sie getrennt, zwar ohne Zaun, doch mit jeweils einer Laube versehen, in der jeder für sich allein saß.

Andere hatten nicht so viel Glück wie ich. Jutta erzählte jüngst, wie sie einmal kurz davor stand, gelyncht zu werden, nachdem sie in der irrigen Annahme, dem Alten zu helfen, einen ganzen Baum völlig unreifer Birnen abgeerntet hatte. Das arme Stadtkind, das sich mit solchen unreifen Früchtchen nicht auskannte.

Es steht zu befürchten, dass meiner Schwester Jutta ohnehin nicht solch ein Erfolg im Hause Popig beschieden wurde, wie er mir zugefallen war. Das gemeinsame Zusammenleben mit ihr in Coswig ist völlig in den Tiefen meines Unterbewusstsein verschollen. Meine Erinnerung setzt erst ein, als Jutta bereits in Leipzig bei der anderen Großmutter logierte, die unserer Mutter das Leben geschenkt hatte. Meine Schwester kenne ich nur als Besuch. Ich galt als ihr Liebling und sie war mein Augenstern. Ich liebte sie fast wie die eigene Mutter. Es waren meine Festtage, wenn sie erschien. Selbstverständlich brachte sie ihren jüngeren Brüdern stets etwas mit, was unsere Zuneigung noch mächtig verstärkte.

Jutta war nach Leipzig gegangen, um am dortigen Opernhaus Ballerina zu werden, sie galt als begabt. Unsere Mutter hatte die Berufswahl der Tochter mehr als missbilligt, doch die Großmutter hatte das Berufsverbot hintertrieben und ihr Enkelkind heimlich beim Ballett angemeldet.

In meiner Erinnerung klaffte hier jahrelang ein merkwürdiges Loch. Wenn Mutter von ihren Nächten im Bunker erzählte, in denen sie mit dem vor Furcht mäuschenstillen Baby Schutz vor den Vergewaltigungen durch die russische Siegermacht suchte, kam Jutta praktisch nicht vor. So sah ich mich stets allein mit der Mutter, die Ärmchen ängstlich um ihren Hals geklammert, während Jutta ausgeblendet blieb. Ich vergaß diese erste gemeinsame Zeit vollkommen, wie ich so viel aus der Coswiger Zeit vergaß. Für mich war mein großes Vorbild Jutta immer in Leipzig und studierte Tanz.

Ein Studium war für Vater Popig nicht vorgesehen. Er trat folgsam seine Stellung als Nachfolger in der Firma des Vaters an, der sein Glück mit Materiallieferungen zum Bau der Autobahn bei Dessau gemacht hatte. Waren auch der Adel und das Großbürgertum längst enteignet, so klammerte sich der unbelehrbare Mittelstand zäh an seinen Besitz. Längst war noch nicht alles verstaatlicht und es gab noch unzählige Selbständige, denen allerdings zunehmend der Handlungsspielraum entzogen wurde.

Die Ärzte und Apotheker, die gezwungen waren, Medikamente und Ersatzteile für ihre Apparaturen aus dem Westen zu schmuggeln. Die kleineren Fabrikanten, denen abstruse Sollerfüllungsvorgaben gemacht wurden, die sie ohne Material und geflickte Maschinen kaum noch bewältigen konnten. Die Bauern, die nicht das Verlangen hatten, in der Kolchose fremdbestimmt, auf ihrem ehemaligen Land zu wirtschaften. Die Händler, die kaum etwas zum Handeln erhielten. Die vielen Schikanen, denen der Mittelstand ausgesetzt wurde und der zu einem Exodus ohne Gleichen führte; von dem sich das Land nie richtig erholte.

Ich habe es noch im Ohr. Bei jedem Versagen einer altersschwachen Maschine wurde der Ruf „Sabotage“ laut und fieberhaft nach einem Schuldigen gesucht, bis ein Opfer gefunden war.

Wie oft hatten bedrängte Unternehmer Vater Popig ihr Herz ausgeschüttet. Klappte etwas nicht, wurde ein Plansoll nicht erfüllt, ertönte dieser amtliche Schrei und eine Untersuchungskommission suchte nach den Übeltätern. Da diese ebenfalls ein Plansoll zu erfüllen hatte, wurden die Klassenfeinde oftmals sehr schnell dingfest gemacht, und eigenartigerweise waren es meist die Unternehmer und Leiter der Privatwirtschaft, die konspirativ der jungen Republik schaden wollten.

Was von der Großindustrie übrig geblieben war, wurde zumeist von unseren Befreiern demontiert und als Reparationsleistung in stalinistische Hände überführt. Mit dem traurigen Rest durften wir leben. Es herrschte Mangel an Allem. Viele Jahre noch versuchte man mit Tauschhandel über die Runden zu kommen.

Vater Popig gelang dieses offensichtlich ziemlich gut. Kohlen, Düngemittel und Saatgut waren Güter, die zum Überleben der ländlichen Bevölkerung benötigt wurden und wir lebten nicht schlecht davon. Wir litten nicht ganz so große Not wie der Rest der Stadt, da die Bauern gern Lebensmittel gegen Saatgut tauschten. Im Frühjahr erschienen sie mit Körben voller Spargel, im Herbst mit Pilzen. Wir nahmen alles, was Hof und Garten hergaben, und Vater gab her, was er von der Planwirtschaft abzweigen konnte. Opa baute sich im Garten den dringend benötigten Tabak an, dessen Blätter, aufgefädelt in langen Girlanden, den Speicher schmückten.

Er hielt sich hinter dem Haus Karnickel, Hühner und Enten, die verdrossen in der betonierten Pfütze schwammen, die er zum Wohlergehen der delikaten Tierchen geschaffen hatte. Ich sehe ihn noch in seinem Geflügelhof sitzen, dessen Boden vom Vogelkot so widerlich glitschig war, dass ich nur selten diesen Teil des Grundstückes betrat. Er sitzt da, zwischen den Knien eine widerspenstige Gans, die sich vergeblich zu befreien sucht. Neben ihm steht ein Eimer mit Haferbrei, aus dem er mit den Händen große Knödel formt, die er der empörten und längst übersatten Gans in den Rachen schiebt. Sogar das Schlucken erleichtert er dem lieben Tier, dem der üppige Bissen buchstäblich im Halse stecken bleibt. Mit langen, massierenden Bewegungen streicht er den deutlich sichtbaren Kloß im Gänsehals nach unten, um Platz zu machen für die nächste Leckerei.

Das war noch die humanste Methode des allseits beliebten Gänsenudelns, andere Mäster nagelten die Füße gleich auf Brettchen, um den kräftezehrenden Bewegungsdrang der Tiere einzudämmen. Fett mussten sie damals sein, das Fett war wertvoll. Bei Schweinen wie bei Gänsen, denn die Bevölkerung war mager.

Ich akzeptierte die Mast achselzuckend. Tiere waren Nahrung. Und außerdem passierte den armen Gänsen sonst nichts weiter. Sie waren danach schön satt, und wer konnte das in dieser Zeit schon von sich behaupten. Ich jedenfalls war immer hungrig.

Auch ein Huhn, das orientierungslos über den Hof flog, weil sein Kopf auf dem Hackholz zurückgeblieben war, brachte mich nicht aus der Fassung. Da sah ich schon mehr den Festtagsbraten, zu dem es sich in der Röhre verwandelte, und Huhn gehörte zu meinen Leibgerichten. Es war ein eher pragmatischer Umgang mit den Nahrungsquellen, wir wohnten auf dem Land. Und mochten die Küken und Häschen auch noch so niedlich sein, waren sie groß, wurden sie gegessen.

Sogar das Schlachten von Schweinen fügte unseren Seelen keinen Schaden zu. Zwar durften mein Bruder Peter und ich nie zu Hause zusehen, wenn die Tiere abgestochen wurden. Doch ein-zweimal die Woche besuchte ich meinen Freund, den Fleischermeister, um den Werdegang des Schweines vom Tier zur Wurst genauestens zu studieren. Zumal nach vollbrachter Tat fast immer ein Würstchen dabei heraussprang. Überhaupt konnte ich Handwerkern stundenlang zusehen. Es war faszinierend zuzuschauen, wie unter ihren Händen etwas entstand.

Coswig galt als Fischer- und Töpferstädtchen. Durch die Verschmutzung des Flusses war ersterer Berufszweig ein wenig in Bedrängnis geraten, doch Töpfer gab es noch einige. Bei Onkel Gellert, einem Freund Vaters, verbrachte ich ganze Nachmittage neben der Drehscheibe in dessen Töpferei, die eigentlich schon eher eine Fabrik war. Ich konnte mich einfach nicht satt sehen an dem Wunder, das unter den Händen eines Drehers entstand. Wie die Wände eines Gefäßes nach oben strebten, höher und höher, und dabei immer dünnwandiger wurden. Geglättet durch matschigen Schlicker und ständig befeuchtete Hände. Es schien wie Zauberei. Plötzlich hatte eine Vase oder ein Krug Gestalt angenommen. Mit einem Draht vom Boden der Drehscheibe geschnitten, stand das Werk des Tonkünstlers danach auf langen Brettern, um im Schatten zu trocknen, bevor es gebrannt und glasiert das Werk verließ.

Für uns Kinder ließ der gute Onkel Gellert allerliebste Tellerchen und Krüglein drehen, doch wir achteten ihrer nicht sonderlich. Gingen sie zu Bruch, gab es bald darauf neue Geschirre, denn der Mann war kinderlieb. Mehr noch als die Puppengeschirre interessierte uns allerdings der rohe Werkstoff. Mit ihm konnte man wunderbar spielen, und wenn wir Glück hatten, wurden unsere künstlerischen Erzeugnisse mit gebrannt.

Ebenso ausdauernd konnte ich dem Glasschleifer, der im Souterrain eines Nachbarhauses seine Werkstadt betrieb, zuschauen. Die Exaktheit, mit der er Kerbe für Kerbe in dem vom Glasstaub milchigen Kühlwasser, das über den Schleifstein floss, in ein Glasobjekt fräste, bis ein wundervolles Muster entstand, nötigte größte Hochachtung ab.

Ich stand auch gern in der Backstube und beobachtete, wie der Konditor versuchte, mit den erbärmlichen Zutaten, die ihm zur Verfügung standen, üppige Torten zu kreieren. Mit Pudding, Süßstoff und schauerlichen Aromen hergestellte Cremes, die die Füllung dieser abenteuerlichen Backwerke bildeten, hatte ich allerdings so meine Probleme. Meist verzichtete ich dankbar auf die freundlich angebotenen Kostproben, ich war besseres gewohnt. Süßigkeiten waren zum Glück ohnehin nicht mein Fall. Da saß ich schon lieber in der übel beleumundeten Kutscherkneipe vor einem Becher dampfender Pferdeknochenbrühe, die dort für zwanzig Pfennige feilgeboten wurde. Die Eltern waren entsetzt gewesen, als ihnen zugetragen wurde, wo der geliebte Sohn sein Taschengeld verpulverte, doch immer wieder mal erschien der Knirps bei der Salzlecke.

Ich sah beim Schuster zu, beim Sattler und beim Schmied. Noch heute habe ich den Geruch von verbranntem Horn in der Nase, wenn ein glühend heißes Eisen unter den Pferdehuf genagelt wurde. Ich stand beim Böttcher und beim Tischler, selbst in der Molkerei studierte ich die Kunst der Käseherstellung. Ich schaute zu und lernte dabei so manches.

So habe ich auch später von Mutter kochen gelernt, allein nur vom Zuschauen.

Eine weitere Lieblingsbeschäftigung in meiner frühen Kindheit bestand darin, stundenlang durch Coswig zu stromern. Coswig gehört heute zum „Biosphärenreservat Mittleres Elbtal“ und ist vor allem wegen seiner Umgebung erwähnenswert. Von Dessau kommend, folgt die Hauptstraße ein kurzes Stück dem weiten Bogen des Flusses rechter Hand, bevor Häuser den Blick auf den Strom versperren. An dieser Straße liegen wie auf gefädelt alle Sehenswürdigkeiten. Das Schloss, der Marktplatz mit schönen Bürgerhäusern, Rathaus, Nicolaikirche, Klosterhof und einige Renaissance-Gebäude.

Vis à vis vom Rathaus biegt die Hauptgeschäftsstraße fast im rechten Winkel ab und durchquert das restliche Städtchen, um in unsere Luisenstraße zu münden.

Wir wohnten in der Nähe des Bahnhofs in einem bescheidenen Wohnhaus mit stattlichen Nebengebäuden zur Hofseite. Fuhr man die Luisenstraße noch ein Stück weiter, gabelte sich die Straße hinter den Bahnschranken.

Und dort lag mein eigentliches Geburtshaus. Eine große Villa mit Turm, die ein ziemlich hässlicher Klotz zu nennen war. Einzig der Turm mit hölzernem Wehrgang hob sie ein wenig aus dem Mittelmaß. Der Turm ist heute verschwunden, so dass ich nach der Wende prompt erst einmal daran vorbeilief.

Der romantischste Teil des Städtchens aber lag gleich hinter dem Marktplatz: Ober- und Unterfischerei. Eine breite Treppe führte hinunter zu Gässchen und Fachwerkhäusern und endete in den Elbwiesen. Von oben hatte man einen hervorragenden Blick über die Schleife des Stroms, eingebettet in Wiesen und Wäldchen, mit der Fähre im Hintergrund. Auf der anderen Seite lag der Auwald mit einer schnurgeraden Straße hindurch, die direkt auf das Wörlitzer Schloss zuführte.

Coswig besaß ebenfalls ein Schloss, das grau und abweisend seine mächtigen Mauern über den Fluss erhob. Einst war es ein barocker Wohnsitz gewesen. Eine dreiflügelige Anlage mit Treppenturm, deren Innenhof sich zur Elbe hin öffnete. Aber seit es als Gefängnis genutzt wurde, hatte man einen vierten Flügel angefügt, so dass von der verspielten Pracht rein gar nichts mehr zu sehen übrig geblieben war. Dunkel und unheildrohend thronte es über der Stadt und die Leute flüsterten über das Elend in seinen Mauern. Auch von der Hauptstraße trennte es ein hoher Steinwall. Und in den oberen Stockwerken ließen sich gelegentlich schemenhafte Gesichter durch die vergitterten Fenster erahnen. Ein Schloss wie bei Kafka. Die Leute versuchten es zu ignorieren, was bei seiner Größe nicht eben einfach war.

Das Städtchen war heil geblieben, der Krieg hatte uns übersehen. Die Bomberverbände waren über uns hinweggedonnert, um ihre tödliche Ladung über Dessau zu kippen. Wir waren nicht kriegswichtig genug. Gott sei Dank. So konnten wir weiter in der Luisenstraße wohnen, das einzige Anwesen, an welches ich mich erinnern kann.

Ich wusste wohl dunkel, dass ich in der Turmvilla geboren worden war, doch das interessierte mich nicht sonderlich. Auch kannte ich das Bauwerk weniger von Besuchen bei der ungeliebten Verwandtschaft, sondern eher von endlosen Anproben bei dem taubstummen Herrenschneider, der ebenfalls einige Räume für sich und seinen Sohn reklamiert hatte. Das Haus mit den vielfarbigen Flurfenstern, die bei Sonnenlicht wunderliche Muster auf die Wände des Inneren malten, wirkte trotz des bunten Glases immer düster und dunkel.

Der Schneider war stumm und sein Sohn Hansi stotterte. Doch da Hansi in meine Klasse ging, freundeten wir uns ein wenig an und durchstreiften des öfteren den seltsam kahlen Obstgarten, der hinter dem Haus lag. Keine einzige Blume zierte diesen Garten, und auch der große Vorplatz sah nie eine gärtnerische Hand.

Hansi war es, der mir die beiden Turmzimmer zeigte, nachdem wir herzklopfend das brüchige, hölzerne Treppenhaus überwunden hatten. Die Aussicht aus den Fenstern war schier berauschend. In der Ferne erhoben sich die waldigen Hügel des Flämings, überragt vom Bismarckturm, einem Aussichtsturm, der regelmäßig das Ziel unserer Schulwanderungen war.

Auf der anderen Seite sah man über die Dächer der Stadt zu den vier Türmen des Schlosses, erspähte das Rathaus und die Kirche und weiter erahnte man Wörlitz auf der anderen Elbseite. Sofort erwachte in mir der Wunsch, selbst einmal mit solcher Aussicht zu leben, die mich das Schönste dünkte, was ich je gesehen. Ich sah hinüber zur anderen Straßenseite, wo der Kunstmaler gerade aus seinem Atelier trat, der als bester Freund des verstorbenen Vaters galt, und schwor mir, eines Tages in diesem Turm zu wohnen. Mindestens! Besser noch, gleich in einem eigenen zu wohnen. Mindestens! Oder noch besser, gleich in einem richtigen Schloss mit Aussichtsturm. Ja, das wäre es wohl! Ein Schloss musste her.

Der junge Maler, dem ich mit hochroten Öhrchen von diesem neuesten Lebensziel berichtete, grinste nur breit, bevor er sagte:

»Wahrlich, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dein Vater hatte ähnliche Wünsche.«

Ich hatte schon viele Stunden in der Werkstatt dieses Künstlers verbracht und zugeschaut, wie er einfache Zeitungsfotos der DDR-Gewaltigen in große Ölgemälde umsetzte. Sein Können hatte mich stets tief beeindruckt. Zuhause bei uns hing eine schöne Rötelzeichnung unserer Mutter von seiner Hand.

Das Anwesen der Popigs war nicht ganz so beeindruckend wie die Turmvilla, aber hier hatte ich meine ersten Schritte gemacht, hier war das kleine Brüderchen geboren worden. Es war mein Zuhause

Es bestand aus einem schlichten, zweistöckigen Wohn- und Geschäftshaus. Ein kleiner Erker im Obergeschoss war der einzige Schmuck der Fassade. Darüber erhob sich ein Satteldach.

Hinter dem Haus öffnete sich ein überraschend großer Hof. Auf der rechten Seite Schuppen und eine Scheune, auf der linken ein großes Lagerhaus. In der Scheune befanden sich die Pferdeställe und Räume für Gerätschaften und Fuhrwerke. Darüber befand sich ein riesiger Heuboden. Durch Luken im Boden konnten die eisernen Raufen der Pferdeställe direkt gefüllt werden.

Ach, der Heuboden! Als ich heranwuchs, war er für uns Kinder der zweitschönste Ort im ganzen Anwesen. Hier konnte man toben! Es war zwar verboten, weil hier auch die Häckselmaschine stand, doch wir wurden selten erwischt.

Die Häckselmaschine war wirklich gefährlich. Ich sah einmal, wie der lederne Transmissionsriemen riss. Die Wucht, mit der er an die Wand klatschte, hätte gut einen Mann erschlagen können. Vor der Häckselmaschine hüteten wir uns. Aber nichts war mit dem Gefühl zu vergleichen, wenn wir uns, gleich nebenan, vom Gebälk laut kreischend ins das duftende Heu fallen ließen.

Gegenüber, auf der anderen Seite des Hofes, lag ein größeres Lagerhaus mit einer Rampe davor. Hier wurden die Fuhrwerke mit Düngemittel und Saatgut beladen. Im Inneren des Lagerhauses gab es einen alten Fahrstuhl, der ächzend die Getreidesäcke nach oben beförderte.

Auf der Rückseite des Wohnhauses lag der Eingang zum Büro. Daneben verbreitete eine Art amerikanische Holzveranda Urlaubsstimmung. Diese Veranda wurde nie benutzt. Von ihr hatte man einen unverbaubaren Blick auf die Brandmauer des Lagerhauses. Zwei Terrakottaampeln, die einsam und nie bepflanzt, von der Decke hingen, vervollständigten das trostlose Bild. Ganz hinten, zwischen den Stallungen und Lagerhaus, schloss eine Backsteinmauer den Hof zum Nachbargrundstück ab. Vor dieser Mauer lag die Jauchegrube. Über ihr schwebten auf Holzbalken zwei Plumpsklosetts.

Dieses herrliche Anwesen hatte sich Opa also gekauft. Aber er hatte noch mehr gekauft. Ein wirklich großes Grundstück zu Spekulationszwecken, zwischen zwei Straßen gelegen. Vorn ein Hof, umringt von Wohnungen der Angestellten, Garagen und Schuppen. Hinten eine große freie Fläche mit Apfelbäumen.

Später kaufte der Stiefvater noch ein größeres Grundstück von zwanzigtausend Quadratmetern, um auf ihm eine Obst- und Gemüseplantage zu errichten. Schließlich litt die Stadt große Not, und Vater Popig wollte die Versorgungsengpässe überwinden. Da im Hause Popig gerade eine gewisse Geldknappheit herrschte, hatte Mutter das ererbte Görlitzgeld ihrem Manne zur Verfügung gestellt. Sie tat das ohne Arg und ohne schriftliche Vereinbarung - schließlich waren sie miteinander verheiratet. Der Kaufpreis würde nach und nach auf ein Sparkonto zu Juttas und meinen Gunsten zurückerstattet werden.

Ich wusste darum und betrachtete dieses Land als Juttas und meines. Ohnehin würden wir drei Kinder eines Tages den ganzen Plunder erben, doch dieses Grundstück war vom Geld meines Vaters gekauft worden und es wurde sofort mein Lieblingsplatz, obwohl es im Grunde nichts weiter war, als ein großes Feld, das sich hinter dem Bahnhof zwischen zwei Straßen und Gärten erstreckte. Es war vollkommen flach, nur an der Bahnhofsseite ragte ein riesiger Betonklotz, mit einer Schräge in der Mitte, über den Boden. Wozu er gedient hatte, war niemanden mehr klar, er stand einsam in weiter Flur, zu groß, um einfach abgeräumt zu werden.

Hier saß ich am liebsten, ein kleiner König in seinem grünen Reich, und träumte von der Zukunft. Selbstverständlich würde ich das alles noch besser machen als der kapitalistische Ziehvater, denn ich wurde kommunistisch erzogen.

Ich würde noch mehr teilen und noch sozialer werden als er, dann würde der Neid in der Bevölkerung schon nachlassen. Schließlich gehörten wir zu den Kapitalisten und erregten allerlei Unmut im Dorf.

Die reichen Popigs und die hochnäsige Frau aus der Stadt mit ihren Modetorheiten. Tatsächlich hatte unsere Mutter den Ehrgeiz, die bestangezogene Frau Coswigs zu sein, was ihr auch spielend gelang. Tatsächlich gelang es ihr so gut, dass die Dorfkinder gelegentlich grölend hinter ihr herliefen.

Mutter war jedesmal außer sich vor Wut und schimpfte noch ein wenig mehr auf die Einwohner der Kuhbläke, wie sie unser schönes Coswig gern nannte. Sie mochte das Städtchen ganz und gar nicht und sehnte sich zurück in die Großstadt, wo sie viel besser glänzen konnte als bei diesen rückständigen Landbewohnern. Nein, sie fühlte sich hier nicht zu Hause und akzeptierte kaum etwas. Es gab nicht einen Laden, der sie zum Kaufen gereizt hätte. Und die hiesige Bevölkerung erinnerte sie an ungebildete Eingeborene eines anderen Planeten.

Auch wir Kinder wurden ihrem Modediktat unterworfen. Sie legte großen Wert darauf, Peter und mich hochmodern und im gleichen Outfit anzuziehen. So verbrachten wir endlose Stunden beim taubstummen Schneider, der uns praktischerweise gleich auf seinen Arbeitstisch stellte, um bequem an uns herumfummeln zu können. Wir fuhren in halbfertige Hosen mit pickenden Stecknadeln, und fassten uns seufzend in Geduld, wenn wieder mal ein Jackettärmel eingesetzt wurde und die kritische Kundin ihre Einwände vorbrachte.

So stolzierten wir sonn- und feiertags in blauen Schneideranzügen mit passenden Krawatten oder im Trachtenstil mit handgefertigten Schuhen durch die Gegend, was jedesmal für nicht geringes Aufsehen sorgte. Wir Brüder galten als die Dorfprinzen und leider erregten wir einigen Neid. Uns gefiel das ganz und gar nicht, als optische Attraktion im Partner-Look durchs Städtle zu rennen, doch auf der anderen Seite erfüllte uns ein törichter Stolz auf unsere schöne Mutter.

Und Mutter war nun einmal die Hauptperson unseres jungen Lebens. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen und redete nur ganz selten über ihre Jugend, aber eines war ganz klar:

Sie arbeitete wie besessen an ihrem Äußeren, um trotz der knappen Mittel eine anziehende Erscheinung zu werden. Wenn sie, was selten genug vorkam, einmal von ihrer Schwester redete, so sprach sie höchstens von den Seidenstrümpfen, die diese der Schwerarbeitenden entwendet und heimlich getragen hatte, oder dem geliehenen Frühjahrskostüm, aus welchem sie die Unbotmäßige förmlich herausgeprügelt hatte. Ich hatte nur ein einziges Mal das Vergnügen, diese Tante kennenzulernen, und das auch nur kurz.

Ihren Bruder unterschlug Mutter uns völlig.

Das Bemühen der Ehrgeizigen um die Aufmerksamkeit der Männerwelt war erfolgreich. Zumal Mutter nicht nur hübsch, sondern auch noch ausgesprochen charmant und witzig war. Fast ein wenig zu erfolgreich, möchte man sagen, denn nach ungewohntem Alkoholgenuss erwachte sie eines Morgens schwanger. Ein rechtes Wunschkind war Jutta wohl nicht.

Zudem das Kind auch noch eine etwas transusige Art hatte, und obendrein zu einer gewissen Wehleidigkeit neigte. Wenn sich unsere Mutter über ihr Töchterlein ausließ, geschah das zumeist in abfälligem Ton - doch über wen äußerte sie sich nicht abfällig.

Der einzige, der von ihrer Kritik verschont blieb, war mein Vater. Den hatte sie flugs als Säulenheiligen auf ein Podest in der Kirche ihres Herzens gestellt, vor dem sie in frommer Anbetung verharrte.

Sein früher Tod ließ ihn vollends zu einem Mythos werden, dem sie liebestrunkene und in späteren Jahren eher alkoholisierte Verehrung zuteil werden ließ. Der Mann ohne Fehl und Tadel mit der klassischen Nase, die ich leider auch nicht geerbt hatte.

Die Geburt des Bruders nahm ein wenig von der Aufmerksamkeit, die bislang allein mir gegolten hatte. Ich fand mich achselzuckend damit ab, blieben Oma und Opa Popig doch weiterhin meine erklärten Fans. Außerdem gab es noch die Schwester in Leipzig, deren ungeteilte Zuneigung ich zu besitzen vermeinte. Im Nachhinein denke ich, dass das eine der größten Fehlinterpretationen meines Lebens wurde. Doch wie auch immer; meine Liebe besaß sie jedenfalls, und folgerichtig machte ich mich im zarten Alter von vier Jahren auf den Weg nach Leipzig, um gleich meiner Schwester ebenfalls Ballerina zu werden.

Wie enttäuscht war ich doch, als sie mich eines Tages beiseite nahm und mir erklärte, dass sei kein richtiger Beruf für Jungen. Wieso eigentlich? Es gab doch auch Tänzer in ihrem Ballett.

Ich hatte mich schon wochenlang auf den künftigen Beruf vorbereitet. Ein tägliches Training ließ mich in stundenlanger Selbstvergessenheit graziöse Pirouetten vor Omas großem Spiegel drehen, während die Ärmchen dazu dramatisch herumfuchtelten. So in etwa stellte ich mir Ballett vor.

Oft wurde ich dabei heimlich durch den Türspalt beobachtet, zur Erheiterung der Mutter und ihrer Busenfreundin, der Sommern, die nicht müde wurden, das schwer arbeitende Kind zu belächeln.

Auch aus dem spontan geplanten Umzug des Vier-jährigen nach Leipzig wurde nichts. Ein Suchtrupp griff mich noch am Bahnhof auf, wo ich mich schon durch die Fahrkartenkontrolle gemogelt hatte.

Ich war wohl oft ein wenig widerspenstig der geliebten Mutter gegenüber und rettete mich stets zu Oma und Opa Popig, wenn sie die strafende Hand gegen mich erheben wollte. Da saß ich dann in Sicherheit, denn Mutter wagte keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Willen der Altvorderen.

Zu meinen ältesten bewussten Erinnerungen gehört so auch der passive Widerstand, den ich auf einem Maskenfest des Kindergartens der Mutter entgegensetzte. Mutter hatte wieder einmal alle Register ihrer Kunst gezogen, um mich als Fliegenpilz auszustaffieren. Angetan mit weißem Schlafanzug und weißen Schuhen stand ich in der vergnügten Kinderschar und konnte mich kaum rühren. Eine reich gefältelte Halskrause, so hoch, dass ich kaum den Kopf bewegen konnte, umspannte den zarten Nacken. Heftige Kopfbewegungen waren auch ganz und gar nicht erwünscht, brachten sie doch den riesengroßen Hut ins Rutschen, der mein Haupt zierte. Sie hatte sich solche Mühe gegeben, die Form aus Pappe mit roter Farbe und weißen Filzpunkten auf meinen Kopf zu fixieren.

Keine Frage! Es sah gut aus, doch es isolierte mich vollkommen von den tobenden Kindern. Ich riss mir bald den farbintensiven Hut vom Kopf und befreite mich von der strangulierenden Halskrause. Alles Zureden und alle Strafandrohungen nutzten nichts, ich war nicht mehr zu bewegen, die hindernde Kostümierung wieder anzulegen. Während Mutter zeterte, tanzte ich vergnügt mit den kleinen Mädchen Ballett. Oder was ich dafür hielt. - Ein stures Kind!

Mit gewissem Vergnügen erinnere ich mich auch noch an eine andere kleine Begebenheit. Einmal im Jahr gab es einen großen Laternenumzug. Es war der Tag, an welchem die Kinder auch an sämtlichen Türen klingelten, um nach Süßigkeiten zu betteln. Ein hoher Festtag für uns Steppkes und ich lag krank im Bett.

Mutter hatte leichtsinnigerweise versprochen, nach erfolgreicher Genesung den Laternenumzug mit mir allein vorzunehmen, und ich bestand auf Einhaltung des Versprechens. So fand sie sich eines Abends mit ihrem vor Freude krähenden Sprössling wieder, der jauchzend das Lied von der Laterne intonierte. Es muss wohl ein rechtes Spießrutenlaufen für die elegante Städterin gewesen sein, doch das störte mich wenig. Im Gegenteil: Je verlegener sie wurde, desto lauter sang ich alle Kinderlieder, die ich kannte. Die wenigen Passanten blickten amüsiert auf die hoch verlegene Dame mit dem offensichtlich verrückten Kind, das seine Laterne begeistert durch die kühle Frühjahrsluft schwenkte. Kannte uns doch jeder.

Schon im Kinderwagen, zur hellen Freude der Popigschen Großmutter, die begeistert den Wagen schob, pflegte das Kleinkind sämtliche Einwohner stets auf das herzlichste zu begrüßen. Huldvoll hatte ich im Sportwägelchen gesessen, wie Königin Elisabeth, die diese Geste sicherlich bei mir abgeschaut hat, und meinen Untertanen zugewinkt. Ich galt als freundliches Kind.

Vollends zur Pein für Mama wurde der unzeitgemäße Umzug, der eigentlich in der frühen Dunkelheit des Herbstes stattzufinden hatte, als das allgemein als überaus freundlich geltende Kind plötzlich widerspenstig wurde und auch noch begann, an den Haustüren zu klingeln, um den bekannten Bettelvers vorzutragen, der zumeist mit Bonbons belohnt wurde. Doch Mutter hielt ziemlich lange durch und ich liebte sie dafür noch ein wenig mehr. Schließlich lieben Kinder ihre Mütter.

Auch zärtlich konnte sie sein. Sie schmuste viel mit uns und sonntagmorgens wechselten wir begeistert in die Betten der Eltern, um uns unsere Streicheleinheiten abzuholen. Es war eine schöne Zeit, trotz der trübseligen Nachkriegsstimmung. Auch will mir in der Rückschau scheinen, dass der Stiefvater ein ganz anderer Mensch war, als später nach der Flucht. Er war ein liebevoller Mann, aufgelegt zu allerlei Späßen,

Sogar in Urlaub fuhren wir in diesen Jahren, obwohl es immer schwieriger wurde, ein Privatquartier zu erhalten. Meist fuhren wir an die Ostsee, doch auch in Thüringen waren wir in der Sommerfrische.

Vater Popig kam selten die ganze Verweildauer mit, Geschäfte hielten ihn unter der Woche fern. Sein Urlaub fand eher an den Wochenenden statt, doch wenn er kam, gab es immer etwas Besonderes.

Für uns Kinder war es immer am Schönsten an der See. Brüderchen Peter und ich plantschten begeistert im flachen Wasser der Ostsee, und vollkommen wurde unser Glück, wenn auch noch unsere Schwester zum Wochenende erschien. Jutta arbeitete ja schon fleißig. An sich und am Leipziger Opernhaus, dessen Wiederaufbau vom Ensemble tatkräftig und mit körperlichem Einsatz unterstützt wurde. Trotz aller Mängel war es eine wunderbare Zeit.

Ich blättere gern im Album der im Kopf gespeicherten Erinnerungsbilder. Sie stehen noch klar vor dem geistigen Auge. Manchmal ist auch noch der Originalton dazu vorhanden, doch meist sind diese Bilder oft klarer und schöner, als es ein vergilbtes Erinnerungsfoto je sein kann. Vor allem wirken sie nicht so lächerlich unmodern, wie es meist alte Lichtbilder tun. Sogar meine Hochzeit später habe ich nicht fotografieren lassen, um die Bilder im Kopf nicht zu verlieren. In der Erinnerung bleiben wir schön.

Mir steigen die Bilder aus dem letzten, allerschönsten Urlaub in Kölpinsee in den Sinn. Ich sehe meinen Bruder und mich, behängt mit riesigen, schwarzen Schwimmreifen. Diese Reifen waren eigentlich für Flugzeuge bestimmt, unser Vater hatte sie vermutlich vom Fliegerhorst in Dessau. Sie waren wunderbar.

Ich sehe mich an einem der vielen kleinen Priele sitzen. Der fast flüssige Sand rinnt mir durch die Finger. Ich habe ihn aus dem Priel vor mir. Die Sand-Wasser-Pampe tröpfelt auf einen Stalagmit, der unter meinen Fingern emporwächst. Jeder sandige Tropfen lässt ihn noch etwas bizarrer werden. Eine Kleckerburg entsteht. Ein Spiel, das wir immer wieder spielen. Die zufällig entstehenden Formen sind aber auch zu interessant. Ich sehe Gerd, Sabine, Peter und mich, bewaffnet mit Eimerchen, in denen sich Glasaale tummeln. Erbettelt von den heimkehrenden Fischern.

Ich erinnere mich an die Aufregung, die in unseren zusammengestellten Strandkörben entstand, als wir mit hochroten Öhrchen mitteilten:

»Oh, da hinten baden sie nackig.«

Mutter, Luise Schneider, ihr Mann der Zahnarzt, Vater Popig, Gerd, Sabine, Peter und ich brechen auf, um das verschwiegene Plätzchen, weit ab vom Textilstrand, aufzusuchen. Eine Sensation damals, echte Nackte! Vater Schneider hat eine Filmkamera dabei, über Mutters Schulter muss er das filmen. Zu Hause wird er viel Erfolg mit dem Erotik-Streifen haben. Wir wandern am Strand entlang. Lange. Vater Schneider wird schon ganz ungeduldig. Vor uns geht ein alter Mann. Seine Schritte sind bedächtig. Auch er muss uns Deckung geben. Mutter flüstert dem Filmkünstler zu. Sie flüstert sächsisch.

»Nu passe ma uff, wenn där de Hose fallen lässt, isses soweid.«

Tatsächlich, nach einer Weile entledigt sich der Mann vor uns seiner Hose. Ein faltiger Männerarsch wird sichtbar. Es ist soweit. Heinz Schneider lässt die Kamera surren. Wir sind am Nacktbadestrand. Ein paar hübsche, junge Körper hüpfen über den Strand. Sie spielen Ball.

Männlein und Weiblein, splitternackt. Mir fällt eine besonders fette Frau auf. Sie hat sich auf einem großen Stein am Wasser ausgebreitet. Sie quillt förmlich über den Stein, an den Seiten hängt sie schon fast herunter, in der Mitte seltsam flach. Ich bin enttäuscht. Irgendwie habe ich mir nackte Frauen anders vorgestellt. Noch bin ich unschuldig.

Ich blättere weiter in meinem Gedächtnis. Ich sehe Gerd und mich auf einem Steg am Kölpinsee sitzen, das Schilf raschelt. Unter uns im klaren Wasser flitzen dicke Rotfedern hin und her. Unsere neuen Angeln sind mit weichen Brotkrumen beködert, die wir den Fischen direkt vor die Nase hängen. Sie mögen kein Brot. Keiner beißt. Hinter uns, im trockenen Schilf steht Gerds Vater, der uns Anweisungen zuflüstert, über allem brütet die heiße Mittagssonne. Es wird das Bild werden, das immer zuerst auftaucht, wenn ich an meine Kindheit an der See denke. Das und jenes, das meinen Bruder und mich auf den Armen eines Eisbärendarstellers zeigt.

Noch ein Bild kehrt immer wieder. Es zeigt uns Brüder mit einem Rettungsring. Ich halte den Ring aufrecht, ein verschmitztes Kerlchen, mit einer lustigen Lücke zwischen den Vorderzähnen. Durch den Ring lugt mein Bruder, viel niedlicher und zarter, eine Käthe Kruse Puppe. Auf dem Ring steht stolz: Seebad- Bansin.

Noch ein Bild, ein letztes!? Vater Popig und Mutter im Strandkorb. Ein untersetzter, kleiner Mann im schwarzen Badeanzug, der die schweren Biertitten nur notdürftig verdeckt. Neben ihm die schöne junge Frau, auf die er so stolz ist. Oft überfällt mich tiefe Sehnsucht nach dieser Zeit

Anfangs reisten wir nach Binz auf Rügen, doch die Verstaatlichung der Hotels machte es bald unmöglich. Für einige Jahre wichen wir nach Bansin auf der Insel Usedom aus, wo wir im Hotel Zur Post logierten. Sogar den Namen weiß ich noch, war es doch mein Lieblingshotel. Als selten kontaktfreudiges Kind gab ich nicht eher Ruhe, bis ich sämtliche Gäste kennengelernt hatte.

Ich tat es wohl mit gewissem Charme und die meisten waren entzückt von dem herzigen Blondschopf, der so ungeniert um ihre Aufmerksamkeit buhlte. Doch wenn ich es heute so recht überlege, so war auch immer ein Teil Angst dabei, der mich so handeln ließ. Ich musste immer erst abklären, ob mir jemand gefährlich sein könnte. Erst wenn alle abgeschätzt und für harmlos befunden waren, verzog ich mich zu meinen wahren Freunden in der Küche. Die lieben Eltern kannten das schon. Blieb ich für längere Zeit verschwunden, brauchten sie nur beim Küchenpersonal anzufragen. Meist saß ihr reizendes Kind in einer Ecke und löffelte vergnügt eine Tasse Suppe, die es dem Koch abgeschwatzt hatte.

Auch Vater Popig verschwand des öfteren mit einer leeren Aktentasche. Meist am frühen Morgen, wenn die anderen Hotelgäste noch schliefen. Was er zum Tausch den örtlichen Fischern anbot, vermag ich nicht zu sagen, doch stets brachte er seine Tasche wohlgefüllt zurück. So bereicherte unser (im wahrsten Sinne des Wortes) Ernährer den eintönigen Frühstückstisch mit frischer Butter, Schinken und Wurst. Delikatessen wie Räucheraal und Flundern wurden allerdings diskret in den Zimmern verzehrt, um keinen Neid zu erregen, denn es war die Zeit der Lebensmittelkarten. Selbst im Hotelrestaurant wurden täglich die Zuteilungsmarken für Fett und Fleisch sorgfältig vom Kellner mit der Schere vom Bogen geschnippelt.

Auch wenn die Sonne einmal nicht schien, kam keine Langeweile auf. Bei schlechtem Wetter unternahmen wir lange Spaziergänge im Wald. Besonders ein Ausflugsziel war mir lieb. Das Forsthaus Fangel am großen und kleinen Krebssee.

Offiziell gab es in dem meist leeren Lokal kaum etwas zum Verzehr und ich weiß wirklich nicht, wie Vater Popig es immer anstellte. Doch jedes Mal landete eine mit Krebsen im Sud wohl gefüllte Terrine auf dem Tisch der überdachten Veranda, auf der wir meist Platz genommen hatten. Damit begann das schönste und seltenste aller Urlaubsvergnügen - Krebsessen im Forsthaus.

Noch heute steigen sofort die Erinnerungsbilder an den unvergesslichen Tag am feinsandigen Strand empor. Ich sehe Brüderchen und mich auf dem Rücken des Miet- Eselchens, das munter durch den Badeort trabte. Ich sehe uns vor dem Warmbad, das einmal wöchentlich besucht wurde, um ein Wannenbad von exakt zwanzig Minuten zu nehmen. Obwohl wir uns immer sauber fühlten von den ausdauernden Bädern im Meer, bestanden die Eltern auf einer gründlichen Säuberung mit heißem Wasser und Seife. Taten sie es doch ebenfalls.

Es war immer ein bisschen unheimlich in einer fremden Wanne unter der Fuchtel der gestrengen Schließerin, die mit eherner Miene Handtuch und Seife aushändigte und sofort mahnte, wenn die Zeit überschritten war. Längst war es nicht so wie heute, wo ein Bad zu fast jedem Hotelzimmer gehört. Selbst die Toiletten lagen meist außerhalb der Fremdenzimmer, und fließendes Wasser und Waschbecken in den Unterkünften galten als ausgesprochen luxuriös.

Ich sehe den dunklen Wald, der sich geheimnisvoll über den weißen Strand erhebt. Die sanft geschwungenen Dünen, in denen zäher Strandhafer wurzelt, dessen lange Blätter sich in der Sommerbrise neigen. Die Priele, deren glitzernde Oberfläche das Licht der Abendsonne spiegelt, die ein viel bewundertes Spektakel am Horizont veranstaltet.

Die Flanade auf der Promenade, Kür der feingemachten Kurgäste, die Gesichter noch gezeichnet vom Krieg. Eindrücke, unauslöschlich.

Unauslöschlich auch, wie Vater bei der letzten Abreise ahnungsvoll zu uns sprach:

»Kinder, seht euch noch einmal alles ganz genau an. Vielleicht seht ihr es nie wieder.«

Er sollte für lange Zeit Recht behalten.

Die erste und schlimmste Zeit der russischen Besatzung habe ich bewusst noch nicht mitgekriegt. Glücklicherweise. Die Vergewaltigungen und Plünderungen, mit denen sich unsere Befreier für das erlittene Unrecht rächten. Sie bildeten einen schier unerschöpflichen Quell für schlimme Schauergeschichten - aber auch für Anekdoten.

Doch zuerst kamen die Amerikaner. Sie waren für eine Nacht einmarschiert und wurden von den texanischen Großeltern begeistert aufgenommen. Es war hoch hergegangen, bei Blaubeerpfannkuchen und anderen amerikanischen Lieblingsgerichten, die die Soldaten schon lange nicht mehr auf dem Teller hatten. Mutter erzählte oft mit leicht verklärtem Lächeln, wie gut es plötzlich im ganzen Hause Popig geduftet hatte, nachdem die Herren sich frisch gemacht hatten. Über zwei splitternackte Kerle, die ungeniert mit ihrer Rasur fortfuhren, als heißes Wasser aus dem Badeofen für die Küche benötigt wurde. Ein sehnsüchtiger, verträumter Blick trat ihr jedes Mal in die Augen, wenn sie später davon erzählte.

Das Schicksal hatte aber noch eine böse Überraschung für die Besiegten parat. Die freundlichen Amerikaner zogen bei Nacht und Nebel ab, und am nächsten, grau dunstigen Morgen, holperten russische Kampftruppen mit Panje-Wagen über die Straßenpflaster. Es waren Männer, meist asiatischer Herkunft, und sie verbreiteten Angst und Schrecken in der Bevölkerung.

Frauen brachten sich um, um den Vergewaltigungen zu entgehen. Mutter überlebte im Bunkerversteck, das im Garten unseres Nachbarn unter einem Erdhügel lag. Es dauerte einige Zeit, bis Ruhe und Ordnung einigermaßen wiederhergestellt waren und die neue Macht installiert war.

Unser Haus wurde zum Quartier einiger Offiziere und zu einer Art Kasino für die höheren Ränge. Uns, die gesamte Familie samt Personal, hatte man in zwei Räume gequetscht, der Rest des Hauses wurde für die neuen Herren benötigt. Eigentlich hatten wir noch Glück im Unglück. Andere waren gänzlich aus ihren Häusern geworfen worden. Auch die Offiziere unserer siegreichen Befreier erwiesen sich leider als ausgesprochen zivilisationsfern.

Die Wasserspülung des Klosetts hielten sie tatsächlich für eine Art Ziehbrunnen, und als sie den eigentlichen Verwendungszweck begriffen, benutzten sie die Handtücher zum Arschabwischen.

Eine Marketenderin namens Matka kümmerte sich um das leibliche Wohl der Hochgestellten. Nicht nur in der Küche, sondern auch, wie die zersplitterten Schlafzimmertüren bezeugen konnten, die sie im freien Flug durchquert hatte, ganz offensichtlich in den Betten.

Vielleicht verstehen wir die russische Leidenschaft wirklich nicht richtig. Als Mutter die blau und grün Geprügelte eines morgens fassungslos befragte, warum sie sich immer wieder diesen körperlichen Ramponierungen aussetzte, lächelte sie verschmitzt aus den zugeschwollenen Augen und erwiderte: »Du Frau nix verstehn, das russisch Liebe.« Eine Antwort, die später zum geflügelten Wort in der Familie wurde.

Jene Matka, welche außerordentlich tierlieb war, versammelte einen regelrechten Zoo um sich herum. In Opas kostbarem, geschnitzten Bücherschrank mussten die Goethe und Schiller, nebst Herder und Uhland, verängstigten Eichhörnchen und herrenlosen Kätzchen weichen. Hinter der Glasscheibe des repräsentativen Schreibtisches, wo blaue Leinenbände die Olympiade von 1936 gefeiert hatten, logierten plötzlich Hamster und Igel. Oft schlich Vater Popig nächtens durchs Haus und befreite die Elenden, weniger aus Tierliebe, sondern um die Möbel zu retten. Misserfolg war ihm beschieden. Innerhalb kürzester Zeit waren die Spontanvolieren wieder mit allerlei Getier gefüllt, und die Möbel gingen zum Kuckuck.

Unser umtriebiger Ernährer und Erziehungsberechtigter handelte und schacherte schon bald mit den neuen Freunden. Ein Kanister Sprit, den die sowjetischen Befreier im Nu ausgesoffen hatten, wurde gegen ein veritables Pferdchen eingetauscht.

Die neuen Machthaber, wohl vom Spritkonsum auf geistige Hochtouren gebracht, waren daraufhin auf die glorreiche Idee verfallen, unsere Schweine mitten im Sommer zu schlachten, um sich mit allerlei Wurstsorten zu bevorraten. Ein eilig requirierter Schlachter besorgte dies auch und hängte die fertigen Dauerwürste zum Trocknen auf den Dachboden, wie das damals so üblich war.

Nach einigen Tagen zog ein pestilenzartiger Gestank durchs ganze Haus und Großmama entdeckte schnüffelnd die Ursache. Nicht nur die Russen waren hungrig gewesen, sondern auch die Fliegen. In den ohnehin durch die Sommerhitze verdorbenen Würsten wimmelte ein Riesenheer zukünftiger Flugkünstler, so dass sämtliche Delikatessen ein Eigenleben bekommen hatten und kurz davor standen, selbst die ersten Schritte zu machen.

Der arme Fleischer! Dieser Sabotageakt hätte ihm fast das Leben gekostet. Sibirien lag damals ganz nah bei Coswig. In seiner Todesangst hatte unser Metzger eine rettende Idee.

Er warf alle Würste in den Kessel und kochte sie auf, so dass all die ungeborenen Fliegen zu einer zusätzlichen Proteineinlage verwandelt wurden. Danach hing er sie in die Räucherkammer unter dem Dach des Hauses und gab ordentlich Späne. So scharf geräuchert briet Matka dann allmorgendlich die köstlichen Scheiben für ihre Vorgesetzten. Was bei Allen in der Familie, allein vom Duft, zu starken Anfällen von Brechreiz führte. Sagte ich Allen? Nein, ein tapferes Kind widerstand und aß fröhlich mit.

Irgendwie reagierte ich ohnehin wie eine Ziege auf die Salzlecke. Nachdem ich die ersten zwei Jahre noch mit den Artikeln eines bekannten Herstellers für Babynahrung, sogenannter Friedensware, aufgepäppelt worden war, stellten sich nach Beendigung der Kampfhandlungen gewisse Ernährungsprobleme ein. Das Kind wollte die Ersatznahrung nicht zu sich nehmen. All die unter Mühe hergestellten süßen Breichen verweigerte ich oder spie sie im hohen Bogen wieder aus.

Bis die zunehmend verzweifelnde Mutter auf die Idee kam, Knochen zu einer salzigen Brühe zu verkochen, um daraus einen gut gewürzten Grießbrei herzustellen.

Damit war das Problem beseitigt. Das Kind fraß alles. Nur salzig musste es sein. Das ging soweit, dass ich sogar Brühwürfel lutschte und in eine fatale Abhängigkeit von der Flasche geriet. Gemeint ist natürlich das braune Fläschchen mit der bekömmlichen Suppenwürze, die ich in größeren Mengen verzehrte.

Bino-Brühwürfel und Aiga-Speisewürze wurden lange Zeit Höhepunkte meines jungen Lebens. Sogar noch als Schüler bedurfte ich ihrer. An einer Ecke des Schulweges betrieb eine Bekannte der Eltern mit ihrem Manne, einem ehemaligen Major unserer nicht ganz so siegreichen Truppen, einen Kolonialwaren-Laden. In Tante Weinerts Sortiment befanden sich, außer Spirituosen und Bonbons, auch besagte Maggi-Ersatzartikel. Damit wurde sie zur täglichen Anlaufstelle für mich und später auch für den Bruder, nachdem dieser eingeschult war. Beider Söhne waren auf dem Feld der Ehre geblieben, und wir boten reichlich Gelegenheit, die restliche Mutterliebe der Trauernden zu verarbeiten.

Sie hat es später oft erzählt. Peter stürmte jeden Morgen mit dem Ruf: »Tante Weinert, ich habs eilig, sonst komm ich zu spät!« in den Verkaufsraum, um seine gewohnten zwei Bonbons einzufordern. Ich dagegen scharwenzelte ein wenig diplomatischer und zeitraubender erst nach dem Schulbesuch um sie herum. Zwar war ich nicht täglich erfolgreich, beileibe nicht, doch mindestens einmal pro Woche hatte ich sie weich geknetet und sie schob mir grinsend ein Fläschchen des begehrten Stoffs über die Ladentheke.

Oftmals würzte ich auch die faden Mehlsuppen der Schulspeisung, die im roten Igelit-Schüsselchen nach Hause geschleppt worden waren, und die bei den Eltern oft ungläubiges Kopfschütteln hervorriefen. Wie kam ein Kind, das Zuhause alles hatte, nur auf die verwegene Idee, die erbärmliche Schulspeise mitzubringen? Sie ahnten nicht, welchen Hochgenuss es mir bereitete, die mit den köstlichen braunen Tropfen dunkel verfärbte Suppe zu löffeln. Aß ich doch wochentags ohnehin allein und unbeaufsichtigt, da der Schulschluss erst gegen vierzehn Uhr lag, in der Zeit des allgemeinen Mittagsschläfchen der Erziehungsberechtigten. So konnte ich gelegentlich alle Tischsitten vergessen und manschte mit beiden Händen Kartoffel und Soße zu Brei, um ihn verträumt von der Hand zu lecken.

Der Arzt, unser Doktor Globisch, ebenfalls ein Freund der Familie, den die besorgte Mutter konsultierte, nachdem mein kleiner Bruder ähnliche Suchtsymptome mit der Essigflasche gezeitigt hatte, beruhigte die Aufgeregte, die schon das Allerschlimmste für die Kinder befürchtet hatte.

Ein kluger Rat, möchte ich meinen, und so ließ man uns gewähren. Dabei herrschte gerade an Mangel kein Mangel, und der kleine Bruder war tatsächlich ein wenig schwächlich geraten. Oft lag er im Dessauer Krankenhaus und rang mit einer Krankheit.

Schon seine Zeugung war anscheinend nicht ohne Mühe vonstatten gegangen. Mutter erzählte in späteren Jahren einmal kichernd davon. Ein klitzekleines Phimöschen (Vorhautverengung) hatte in der Hochzeitsnacht den Gatten gehindert, sein eheliches Recht wahrzunehmen. Erst eine kleine Operation war vonnöten gewesen, um die Zeugungskraft zu entfalten. Doch danach hatte es offensichtlich eines Tages geklappt, denn sehr viel Verspätung hatte der Bruder eigentlich nicht.

Peter war ein zartes, schwächliches Kind, das sämtliche Kinderkrankheiten hintereinander bekam. So schien es mir immer. Er benötigte fast die gesamte Aufmerksamkeit der jungen Eltern. Ich hingegen galt als unheilbar gesund. Zwar bekam ich auch so einige Wehwehchen, doch dank der glänzenden Konstitution überwand ich sie schnell. Bei Peter schien es immer eine Frage von Leben und Tod und oft saßen die besorgten Eltern am Bettchen des Kranken, der leider auch nicht recht essen wollte.

So wurden allerlei Maßnahmen notwendig, um das Kind einigermaßen durchzubringen. Eine Ziege wurde angeschafft, die in einer Ecke des Pferdestalls vor sich hin meckerte. Tagsüber wurde die olle Zicke mit einer Gerte von einem der Mädchen zu Opas Grundstück getrieben, wo sie, auf der großen Brachfläche hinter den Gärten angepflockt, grasend ihre Kreise zog.

Wir ekelten uns vor der streng schmeckenden Ziegenmilch, also wurde eine Kuh angeschafft. Am leckersten war natürlich die von einer Zentrifuge ausgeschleuderte Sahne. Ein Hochgenuss, dessen ich allerdings selten teilhaftig wurde, war sie doch zumeist für den Bruder bestimmt, der sie nicht einmal mochte.

Hier entstand ein gewisser Interessenkonflikt und ich fürchte, dass ich damals ein wenig fressneidisch gewesen bin. Echte Sahne war ein ungeheurer Luxus, den es nirgendwo zu kaufen gab. Im Milchgeschäft war sogar der Behälter für Vollmilch meist leer und in den blechernen Milchkannen transportierte die Bevölkerung ausschließlich Magermilch, die mit ein wenig Wasser auf Trinkstärke gebracht worden war. Es gab keine Sahnetorten, und das Höchste der Gefühle bestand aus Gebäck, welches mit Buttercreme gefüllt war. Natürlich bestand die Buttercreme aus Margarine, die mit farbenfrohen, künstlichen Puddings aufs äußerste gestreckt war und auch so schmeckte, als hätte man bei der IG-Farben alle Reste zusammengekehrt.

Der Konditor, der diese Festtagstorten zusammenrühren ließ, sah oft ganz traurig aus. Der reinste Mehlancholiker.

Noch etwas neidete ich dem Bruder. Wiederum eine ungeheuer seltene Köstlichkeit. Peter litt an Kalkmangel. Mit einem alten Hausrezept versuchte man den Schaden zu beheben. Eier wurden in Zitronensaft gelegt, um die kalkige Schale aufzulösen. Das restliche Ei wurde dann nur noch von seinem Häutchen zusammengehalten. Dieses wurde auch noch entfernt, und das Ganze mit reichlich Zucker aufgeschlagen, was einen gar köstlichen Eierpunsch hergab, der dem Kind als abendlicher Löffel in kleinen Portionen zugeführt wurde. Das Zeug schmeckte so verdammt gut und leider gelang es mir selten, ein Löffelchen zu erbetteln. Zu schwierig und zu kostspielig war die Beschaffung der Zitrusfrüchte, die in Westberlin erstanden werden mussten.

Doch das war im Grunde schon alles, worauf ich neidisch war. Ich amüsierte mich genauso wie die Eltern über die ersten Sprechversuche des Kleinen, und lachte mit ihnen entzückt, wenn er vergeblich die Konsonanten GL hintereinander auszusprechen versuchte, was jedes Mal zu einem GR wurde. Wenn er mehrmals die vorgesprochene Glasglocke in eine Grasgrocke verwandelte, nahmen Freude und Lachen im Hause Popig kein Ende und alle waren glücklich. Von Rivalität konnte wirklich noch nicht die Rede sein. Das sollte erst im Westen beginnen.

Ich ging brav in den Kindergarten und später zur Vorschule, die in den Klostergebäuden, nahe der Kirche untergebracht war. Dort selbst verzehrte ich mit Wonne die Quarkbrötchen aus dunklem Roggenmehl, die ich zuhause empört von mir gewiesen hätte. Quark und Käse waren überhaupt nicht mein Ding und der selbstgemachte Harzer, der überdies mit Gänseschmalz die Stulle zierte, ein echtes Gräuel. Doch im Kreise Gleichaltriger hätte ich vermutlich auch diesen begeistert gefuttert.

Wir wurden im Frühherbst eingeschult, im Gegensatz zum Westen, der diesen Termin im Frühjahr wahrnahm. An den ersten Schultag erinnere ich mich noch genau, nicht nur wegen der gewaltigen Schultüte mit Zuckerwerk, die, wie bei fast Allen, zur Hälfte mit Seidenpapier ausgestopft, Fülle vortäuschen musste, wo keine war. Nein - eher wegen der Gluthitze, die an diesem Spätsommertag den mitgekommenen Müttern fast den Atem raubte.

Die meisten hatten sich ächzend in die viel zu kleinen Schulbänke gequetscht, einige standen an den Fenstern und fächelten sich mit den Schiefertafeln ihrer I-Dötzchen Kühlung zu. Eine besonders Dicke, die unbedingt neben ihrem Sohn sitzen wollte, hatte meine Aufmerksamkeit geweckt. Dick war zu jener Zeit kaum jemand, und die Ärmste schnaufte gewaltig in dem beengenden Schulmöbel mit den eingeritzten Namen und gewaltigen Tintenflecken auf der Schreibplatte, die unverrückbar mit der Sitzbank verbunden war.

Ich war gespannt und ein wenig ängstlich ob der Dinge, die nun passieren würden. Hatten doch alle Erwachsenen unisono vom beginnenden Ernst des Lebens geunkt.

Es war gar nicht so schlimm. Ein nettes Fräulein mit Damenbart hatte sich als unsere Lehrerin vorgestellt und eine hübsche kleine Rede gehalten. Danach fragte sie uns mit auffordernder Miene:

»Na, wer von euch kann denn schon ein Gedicht?«

Ich kannte schon eins und meldete mich begeistert. Zwar war es ein Weihnachtsgedicht, das vor der Bescherung aufgesagt werden musste, doch es war zweifelsfrei ein Gedicht. Kein anderes Kind hatte sich gemeldet und auf ihr Zeichen hin erhob ich mich stolz und deklamierte mit schönster Betonung:

»Hu, wie ist es kalt - wer stapft da durch den Wald?Knecht Ru.....«

Weiter kam ich nicht. Ein tumultöses Gelächter hatte sich erhoben und die dicke Frau war vor Lachen aus der Bank gefallen. Was dem Ernst der Übrigen auch nicht gerade zuträglich war.

Ich hatte mich wieder hingesetzt, verwirrt, aber auch erfreut, dass Dichtkunst zu solchen Gefühlsausbrüchen führen konnte. Oh, welche Macht war doch die Poesie!

Unsere Lehrerin war ein freundliches Wesen und ich lernte gern bei ihr, auch wenn sie stets unrasiert zum Unterricht erschien. Hingebungsvoll malte ich am frühen Abend, beim traulichen Schein der Petroleumlampe, die die dunklen Stunden ohne Strom überbrücken half, mit quietschendem Griffel eine Reihe Buchstaben nach der anderen auf der linierten Seite der Schiefertafel. Die karierte Rückseite war den Rechenhausaufgaben vorbehalten, die nicht ganz so großes Interesse in mir erregten.

Gelegentlich lernte ich ein wenig schwer, um nicht zu sagen, ein kleines bisschen begriffsstutzig gewesen zu sein. Doch hatte ich endlich begriffen, konnte ich immer besonders viel mit dem neuerworbenem Wissen anfangen, wie mir schien. Besonders nachdem ich die Buchstaben zu Worten zu reihen verstand und diese auch zu lesen vermochte, entdeckte ich ungeheures Vergnügen an Geschriebenem. Lesen war ja viel schöner, als stundenlang den Handwerkern zuzuschauen. Ich wurde zur Leseratte und verschlang, was mir unter die Finger kam.

Andersens Märchen mit den Illustrationen von Ruth Koser-Michaelis, Trotzköpfchen und die Kasperleromane einer gewissen Josephine Siebe, wurden so die Grundpfeiler meiner Bildung. Und bald schrieb ich mein erstes Gedicht. Ein Gedicht, das sich in psychologisch ausgefeilter Weise mit dem Problem der Vorfreude auseinandersetzt, und dessen zwei Strophen, die mir noch erinnerlich sind, ich keinesfalls vorenthalten möchte. Es ging so:

»Hurra, hurra, der Sonnabend ist da,

der Sonntag ist nun nicht mehr fern,

den haben alle Kinder gern.’

Refrain: Hurra, hurra, der Sonnabend....usw.«

Die zweite Strophe war ganz in zartem Kontrast gehalten. Sie lautete:

»Oh je, oh je, der Sonntag tut fast weh.

Nun steht der Montag vor der Tür,

und leider kann er nichts dafür.

Refrain: ...«

Jeder Wochentag war mit ähnlich tiefsinnigen Aphorismen abgehandelt worden und ich schrieb alle sieben Strophen mit meiner schönsten Schönschrift auf ein großes Blatt Papier, welches ich stolz an das schwarze Brett der Schule heftete, wie weiland Luther seine Thesen an das Portal der Schlosskirche nebenan.

Selbstverständlich war das Werk signiert und damit auch ja kein Zweifel an meiner Autorenschaft aufkamen, fügte ich noch in schöner Bescheidenheit hinzu:

»Selbstgedichtet von Michael Popig«.

Danach verschonte ich mein Publikum bis heute mit weiteren Reimen.

Das immer fröhliche Kasperle aus den Romanen war nicht nur meine Lieblingsfigur geworden, vielmehr sollte es eine Art Leitfigur für mich werden. Ich kasperte gern ein wenig herum. Besonders nachdem ich ein ganzes Kasperletheater samt Handpuppen von den Eltern geschenkt bekommen hatte, zog ich in der Nachbarschaft herum und langweilte mein Publikum mit endlosen Darbietungen. Die Zuschauer wurden nur wach, wenn Kasperle mit Freund Seppel kräftig auf den Räuber eindrosch oder die Hexe verwimste. Noch interessierter wurden sie, wenn das grauenhafte Krokodil mit weit geöffnetem Maul erschien, um das Puppenensemble zu dezimieren und die Pritsche laut und lange auf seinen hässlichen Kopf klatschte. Bei den eher lyrischen Szenen zwischen Prinz und Prinzessin schliefen sie allerdings gern ein wenig, bis der nächste Rumor folgte und der rotgesichtige Teufel eins aufs Dach bekam. Es waren schöne Puppen, in künstlerischer Handarbeit im Erzgebirge geschaffen worden, mit schlenkernden Beinen, die über die Brüstung des Theaterchens (mit auswechselbaren Kulissen!) hingen, und ich hing an ihnen.

Ich spielte so lange und häufig mit ihnen, bis die prächtigen Kostüme eine Grundreinigung im Waschzuber benötigten, die emsig mit der allerseits beliebten Schmierseife vorgenommen wurde. Es hatte den Puppen offensichtlich nicht so besonders gefallen so sauber zu werden, ihre Gesichtszüge hatten sich schon bei der Reinigungsprozedur schmerzlich verzogen. Vollends empört über die grobe Behandlung waren sie im Laufe der Nacht von der Wäscheleine geflohen, an der sie kopfüber gehangen hatten. Ein treuloses Gesindel und ich grämte mich lautstark über den Verlust.

Ich grämte mich Tage und Wochen, bis die entnervten Erziehungsberechtigten mit einem neuen Satz Puppen den Kummer beendeten. Diese waren nicht ganz so schön, doch sie erfüllten genau so gut ihren Zweck. Ich zog wieder glücklich durch die nähere Umgebung und quälte die Wohlmeinenden mit ausgedehnten Matinee-Vorstellungen.

Noch besser fand ich allerdings die Zirkusvorstellungen, die wir beiden Brüder den anderen Kindern gaben.

Es gab einen Fuhrunternehmer namens Deterling, der seiner Tochter zuliebe gelegentlich die Fahrzeuge zu einer runden Wagenburg zusammenstellen ließ. In deren Kreis entstand eine mit Sägespänen gefüllte Manege, die von zwei Reihen, aus alten Brettern improvisierten Sitzbänken umringt wurde. Hier gab ich gern den Direktor, der mit Zylinder, Peitsche und Zügel die Pferdchen im Kreise laufen ließ. Aber auch den wagemutigen Todessprung über die Köpfe der atemlosen Menge hatte ich mir vorbehalten, während das kleine Brüderchen als Clown das Publikum begeisterte. Unsere Vorstellung war stets ausgebucht, da unser Freundeskreis mittlerweile ziemlich gewachsen war.

Ich sagte ja schon, dass die reiche Familie im Ort nicht nur Freunde hatte. Eher im Gegenteil, und zu meinen verstörendsten Erinnerungen gehört der Hass, mit dem Einige uns verfolgten. Sogar die Kinder der proletarisch aufgerüsteten Masse des jungen Arbeiter- und Bauernstaates gaben sich voreingenommen und lauerten oft nach dem Schulbesuch dem Bruder und mir auf, um uns zu verprügeln.

Das machte Freunde, die uns warnten und oft lange Umwege nach Hause, bitter nötig.

Jedoch die Essenseinladung bei einem glühenden Kommunisten, mit dessen Tochter ich des öfteren gespielt hatte, trug nicht gerade zur klassenlosen Verständigung bei.

Zu meinem größten Erstaunen hatte es nur trockene, gekochte Spaghetti gegeben, von denen er mich zwang, einen gehäuften Teller voll zu verzehren, während er seine Hasstiraden gegen das kapitalistische Ausbeutersystem als Würze über meinen Kopf und die Nudeln auskippte. Während er so gegen die Ungleichheit und Ungerechtigkeit der Ausbeuterkaste wetterte, verzehrte er genüsslich vor den hungrigen Augen von Mutter und Tochter das stramme Würstchen, mit dem seine gebutterten Teigwaren gekrönt waren.

Auch der fast kahlgeschorene Schädel, den ich, zum Entsetzen der Mutter, vom Besuch beim falschen Friseur davontrug, festigte den Wunsch nach Freunden ganz erheblich. Und so hatte ich allerhand zu tun, dem Namen Popig ein wenig mehr Glanz beim einfachen Volk zu verschaffen. Was im Laufe der Jahre auch ganz gut gelang.

In der Rückschau will mir oft scheinen, dass ich die ersten Jahre meines Lebens im ausgehenden 19. Jahrhundert verbrachte, mit all den Mädchen, Kinderfrauen und Kutschern. Besonders als Oma und Opa Popig noch die Zügel des Hauswesens führten. Oma gab nur allzu gern die gnädige Frau, die sich mit preiswertem Personal umgab, das sie in Waisenhäusern und anderen Erziehungseinrichtungen rekrutierte. Die vier oder fünf Dienstmädchen wurden mehr schlecht als recht in den Dachkämmerchen, die nicht mal eine Heizung hatten, untergebracht. Die Frau hatte Bedienstete auch bitter nötig, konnte sie sich doch auf Grund ihrer Fettleibigkeit nicht einmal die Schuhe selbst zuschnüren. Auch hatten sich die Lebensverhältnisse der Landbevölkerung trotz zweier Weltkriege nicht grundlegend verändert und ein Mädchen ohne Bildung und Vermögen ging in Stellung.

Peter und ich wuchsen glücklicherweise auf der anderen, feudaleren Seite auf, und ich kann nicht verhehlen, dass mir der Stand des Dorfprinzen außerordentlich gut gefiel. Trotz der vielen Anfeindungen. Auch einen gewissen Dünkel hatten wir angenommen, und wir fühlten uns durchaus als etwas Besseres - durch Geburt Privilegierte.

Den tiefen Respekt der Bevölkerung vor der begüterten Klasse, der damals noch vorherrschte, soll folgende Anekdote illustrieren.

Wenn der Briefträger zu Großmutter kam, herrschte der oft heute noch in ländlichen Kreisen gepflegte schöne Brauch, dem Manne mit den guten Nachrichten ein Gläschen Schnaps zu offerieren, welches in allertiefster Untertänigkeit und Demut entgegengenommen und meist mit den Worten: »Dann bin ich mal so frei!«, hackenknallend verzehrt wurde.

Worauf Großmama stets huldvoll zu lächeln pflegte, um dem tapferen Ritter des Briefes noch mit einem zweiten Glas zu beehren, was meist mit den Worten geschah:

»Na, Herr Schmitt, nehmse mal noch ruhig einen – auf einem Bein kann man doch schlecht stehen!«

Nur einmal zierte sich der Mann ein wenig, nachdem er den ersten Kurzen, ohne mit der Wimper zu zucken, runtergespült hatte, und es bedurfte einer gewissen Überredungskunst der Gnädigen, bevor der so vehement Ausgezeichnete das zweite Glas hinunterkippte. Misstrauisch

geworden, ob des unüblichen Zauderns des wackeren Mannes, hatte die Dame des Hauses, nach Abgang des Widerstrebenden, an der Flasche gerochen, aus der kredenzt worden war.

Essig!! Eine Verwechslung der Küche. Der Mann hatte zwei Glas Essig, ohne eine Miene zu verziehen, runter geschluckt. So tief saß ihm der Respekt im Nacken. Oma lachte noch tagelang.