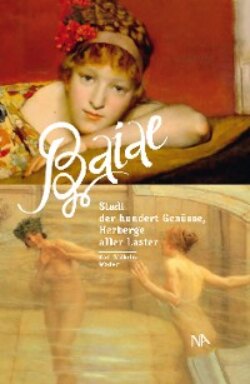

Читать книгу Baiae - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 7

„Lustbesitz“ mit herrlichem Ausblick –

Оглавлениеvilla

Man muss auch gönnen können und dem Neid entsagen – so präsentiert sich der Epigrammatiker Martial in einem seiner Gedichte mal ganz ohne Spott (Mart. VI 43). Er ist zufrieden mit einem von Rom aus rasch erreichbaren bescheidenen Landgut nordöstlich der Hauptstadt, das er mit ordentlichem Understatement casa, „Hütte“, nennt. Die ländliche Ruhe, die er dort findet, ist ihm lieber als der hektische Trubel in laudatae undae, „renommierten Badeorten“, dem er früher durchaus nicht abgeneigt war. Aber er lässt seinem guten Bekannten Castricus den Spaß an den „Schwefelquellen“, den „Sonnentagen von Baiae“ und dem „milden Lucriner See“ – und nicht zuletzt an seiner herrschaftlichen villa im Ferienparadies der High Society. Diesen prächtigen Landsitz, der das Grundstück fast zu erdrücken drohe, nennt er ziemlich prosaisch, aber nicht unzutreffend vestrae divitiae, „euren Reichtum“ (Mart. VI 43, 5). Damit ist eine klare Grenze gezogen: Wir „Normalbürger“ hier begnügen uns mit einem ländlichen Refugium von casa-Zuschnitt, ihr Superreichen dagegen steckt geradezu Haufen von Geld in luxuriöse Anwesen in bester Lage in der teuersten Urlaubsregion der römischen Welt.

Ob seine zeitgenössischen Leser ihm die Bescheidenheitsattitüde abgenommen haben, mag fraglich sein. Worin sie Martial aber sicher zustimmten, waren seine Anmerkungen zu den Annehmlichkeiten Baiaes und den hohen Immobilienpreisen für luxuriöse villae, die allerdings mit ihrer landschaftlichen Lage, ihrem Komfort, ihrer Ausstattung und der Lebensqualität, die sie ihren Bewohnern boten, ihr Geld wert waren. Und die über viele Jahre hinweg eine hervorragende Kapitalanlage mit stabilem oder sogar steigendem Wiederverkaufswert waren. Weil es seit dem 1. Jh. v. Chr. in der feinen, finanziell bestens „gepolsterten“ Welt zur Mode wurde, in der umschwärmten regio Baiana ein Landhaus zu besitzen, stieg die Nachfrage. Wer im Distinktionswettbewerb der Elite mithalten wollte, sah zu, dass er am Golf von Neapel mit einem „Ferienhaus“ präsent war, das freilich in seinen Ausmaßen und seinem marmornen „Innenleben“ oft genug eher einem Palast ähnlich war.

Der Run auf eine villa möglichst in der Nähe des mondänen Kurortes Baiae setzte im frühen 1. Jh. v. Chr. ein. Nicht unwesentlichen Anteil daran scheint der rührige Geschäftsmann C. Sergius Orata gehabt zu haben. Er legte nicht nur die ersten Austernzuchtbecken im Lucriner See an (s. S. 79 f.), sondern verdiente auch mit der Sanierung von Gutshäusern und ihrer Umwandlung in Luxusimmobilien viel Geld. Orata kaufte ältere Häuser in guter Lage auf, ließ Fußbodenheizungen (Hypokausten) und andere Elemente gehobenen Wohnkomforts einbauen und verkaufte die sanierten Objekte zu hohen Preisen weiter. Die Geschäftsidee trug – ein Indiz für eine zunehmende Nachfrage und zugleich für Investoren ein anschauliches Modell, dass es nicht falsch war, eine Urlaubsimmobilie im kampanischen „Wonnekessel“ zu erwerben (Plin. NH IX 168; vgl. Cic. de or. I 178; off. III 67).

Eine prominente Vorreiterin war Cornelia, die Mutter der Gracchen. Sie residierte wohl schon seit der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. in einer villa nahe Kap Misenum und führte dort – für eine Witwe ungewöhnlich – ein großes Haus, in das sie regelmäßig auch renommierte Intellektuelle einlud (Plut. Gaius Gracch. 19, 1 f.; Val. Max. IV 4, 1). Als weiteren „Ahnherrn“ konnte die spätere kampanische villa society (d’Arms) auf C. Laelius verweisen, einen engen Freund des Scipio Africanus. Er besaß eine ländliche villa bei Puteoli, dem Überseehafen Roms.

Der nächste prominente Villenbesitzer, von dem wir konkret hören, nannte sogar zwei herrschaftliche Anwesen sein eigen, eines bei Misenum und eines bei Baiae. Das war der berühmte Feldherr und siebenmalige Consul C. Marius, der aus dem Ritterstand stammte und dank seiner großen militärischen Verdienste den Sprung an die Spitze der römischen Gesellschaft geschafft hatte. Dass sich ein „kerniger Krieger“ wie Marius, der oft genug gegen die Luxussucht und Verweichlichung der etablierten Aristokraten gewettert hatte (Sall. Jug. 85, 35 ff.), in seinen letzten Jahren auf einen luxuriösen Alterswohnsitz im „weichen“ Kampanien zurückzog, löste bei einigen Zeitgenossen schon Befremden aus (Plut. Mar. 34, 1). Seneca kommt dem alten Haudegen – ebenso wie Pompejus und Caesar – mit der Ehrenrettung zu Hilfe, dass alle diese bedeutenden Feldherren „zwar Landhäuser in der Gegend von Baiae errichteten, sie aber auf die höchsten Berggipfel bauen ließen“. Das sei ihnen „militärisch angemessener erschienen – nämlich von der Höhe herab auf die weit sich ausbreitende Ebene darunter zu blicken“. Man solle diese Landsitze deshalb nicht villae, sondern lieber castra, „Lager“, nennen, fährt Seneca fort. Man könnte auch sagen Trutzburgen, die diese großen Männer davor schützten, sich mit den „Lastern“ von Baiae zu infizieren (Sen. ep. 51, 11). Ob Senecas Leser sich dieser Deutung wohl angeschlossen haben?

Das Attraktive, aus Moralistensicht freilich das Anstößige an dieser neu entstehenden Villenkultur in landschaftlich reizvoller Umgebung war die Tatsache, dass sich diese villae von ihrer ursprünglichen Funktion als Herrenhäuser auf agrarisch genutzten Ländereien emanzipierten und sich als reine voluptariae possessiones, „Lustbesitzungen“, definierten (Cic. Att. XII 25, 1). Sie sollten ihren Bewohnern Freude machen, waren gewissermaßen architektonische Mitglieder der bajanischen Spaßgesellschaft, aber sollten keinen fructus, „landwirtschaftlichen Ertrag“, mehr erwirtschaften. Wenn darauf verzichtet wurde, so war das in der Tat purer „Luxus“ – zumal in einem so fruchtbaren Landstrich. Und die Traditionalisten versäumten es nicht, eben das kritisch anzumerken (Varro r. r. I 16, 6). Mit alter Römerart bzw. römischer Bauernart hatte diese Nutzung des Landes nichts zu tun; eher konnte man von einem Missbrauch sprechen. (Abb. 6)

Abb. 6 Nachbau eines römischen Ferienpalastes:

die Getty-Villa in Kalifornien

Aus Sicht der „Ferienfraktion“ war dagegen eine agrarische Nutzung, wenn sie in einer begehrten Urlaubsgegend wie der regio Baiana stattfand, eine reichlich „barbarische“ Zweckbestimmung einer villa, wenn man Gemüse und Früchte anbaute und nicht mit Platanen, Rebranken und Buchsbaumhecken das ästhetische Erscheinungsbild eines kultivierten Landsitzes unterstrich (Mart. III 58, 1 ff.). Umgekehrt polemisierten die, die in der Umwandlung kampanischer Landsitze zu villae pseudourbanae, repräsentativen Domizilen nach städtischer Art, eine Perversion ländlichen Lebens sahen, heftig gegen luxuriös „aufgetakelte“ villae (Vitr. VI 5, 3). Dass er solche mit teurem Citrusholz, Elfenbein und Marmorfußböden veredelten Landsitze absolut ablehne, gab der Alte Cato – wenig überraschend – schon in einer Rede im Jahre 152 v. Chr. zu Protokoll (Cato frg. 185, 75 Malcovati).

Aber das waren letztlich ohnmächtige Rückzugsgefechte von Traditionalisten, die den Trend nicht aufzuhalten vermochten. Der ging in Richtung Komfort, Pracht, Kultur und Landschaftsbeherrschung. Das Konzept der Villeggiatur sah die villa als einen urbanen Leuchtturm der Zivilisation inmitten ursprünglicher Natur, als möglichst „grenzenlos ausgedehnten Landpalast“ (villarum infinita spatia) (Tac. ann. III 53, 4), der seine Umgebung gewissermaßen zivilisatorisch beherrschte und seine Bewohner mit allen Schikanen städtischer Wohnkultur verwöhnte. Sie hatten an zwei Welten gleichermaßen Anteil: einem behaglich-komfortablen, durch edle Materialien auch optisch nobilitierten Wohnambiente und einer mehr oder minder urwüchsigen Natur, die durch ihre amoenitas bestach. Und durch ihren prospectus, den von den Villenbesitzern geliebten weiten Ausblick. Das war entweder der Fernblick von der Höhe hinab oder der weite, wie man heute sagt, „unverbaubare“ Fernblick aufs Meer. O praeclarum prospectum! ruft Cicero in der villa des Hortensius in Bauli – unweit von Baiae – aus. „Welch wunderbare Aussicht!“ (Cic. Acad. II 80 f.)

Das prospekthafte Sehen lag den Römern. Es passte zu jenem imperialen Blick auf die Dinge, der der römischen Oberschicht eigen war. prospicere hat etwas mit der Kontrolle eines überschaubaren und insoweit unterlegenen Raumes zu tun; es verleiht Macht oder spiegelt sie vielleicht auch nur vor. Vom Freizeit-Refugium aus kann man sich als Herr über eine wunderschöne Natur wähnen, die indes dem menschlichen Gestaltungswillen unterliegt oder zu unterliegen scheint – eine Art von Domestizierung, die römischer Mentalität sehr zusagt.

Jedenfalls sind die aedificatores, „Bauherren“, bestrebt, eben das auf jede erdenkliche Weise zu dokumentieren, es sich zu beweisen. Und deshalb stellt die Lage auf einem Vorgebirge, die das Bauen erschwert, kein Hindernis, sondern eine besondere Herausforderung dar, die die ambitionierten Eigentümer in spe – Kosten spielen keine Rolle – nur zu gern annehmen. In ähnlicher Weise reicht manch einem Bauherrn die direkte Strandlage für seine Ferienvilla nicht aus. Er lässt Molen bauen und Dämme aufschütten, um auf neu geschaffenem Terrain sein Traumdomizil errichten zu lassen – über dem Meer, nicht nur am Meer. „Sie verschwenden ihren Reichtum, um ins Meer hinauszubauen und Berge einzuebnen“, legt Sallust dem vermeintlichen Sozialrevolutionär Catilina als Kritik an der luxuria der Aristokraten in den Mund (Sall. Cat. 20, 11). Das war nicht falsch, aber folgenlos.

Die Reichen und Superreichen blieben konsequent bei dem, was sie als Ideal einer Symbiose von Natur und Kultur mit imperialem Gestaltungswillen erkannt hatten. Und so entstand dann im Laufe der Zeit, von der „bajanischen“ Nordküste aus beginnend, ein imposanter Kranz von Villen, der sich um die gesamte Bucht von Neapel bis nach Surrentum (Sorrento) im Süden erstreckte. Schon in augusteischer Zeit hatte Strabo den Eindruck, dass „die ununterbrochene Folge von villae den Anblick einer großen Stadt bietet“ (Strabo V 4, 8). Dabei gehörte der „Abschnitt“ zwischen Kap Misenum und Baiae zu den beliebtesten – und teuersten – Bauplätzen – nicht zuletzt, weil Baiae als Heilbad mit seinen Thermalquellen etwas zu bieten hatte, das anderswo nicht zu bekommen war.

Begehrte Lagen sozusagen mit amoenitas-Garantie waren neben der Küste und den Hügeln die Ufer der Binnenseen. Vor allem der Averner See war „zugebaut“, um es in kritisch-moderner Diktion auszudrücken. Allerdings war das ein Trend, der auch andere Seeufer in Italien betraf und der Seneca zu einer aktuell anmutenden Kritik am „Landschaftsverbrauch“ veranlasste: „Wie lange, und es wird keinen See mehr geben, über den nicht die Giebel eurer Landhäuser ragen? Keinen Fluss, dessen Ufer eure Bauten nicht säumen?“ Und dann, möglicherweise mit Blick auf Baiae: „Wo immer warmer Quellen Adern sprudeln, werden neue Herbergen der Genusssucht entstehen. Wo immer sich die Küste zu einer Bucht krümmt, werdet ihr unverzüglich Fundamente eines Baus legen …“ (Sen. ep. 89, 21).

Das ist eine recht zutreffende Beschreibung davon, wie sich die Landschaft auch um Baiae herum im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte veränderte. Der dortige Bauboom war natürlich, mit modernen Verhältnissen verglichen, ein relativer. Es entstanden keine Betonburgen, es wurden keine Buchten mit kleinen Ferienhäusern zugepflastert, das Land wurde nicht in kleine Einheiten parzelliert, um möglichst viele Bauten darauf unterbringen zu können. Sondern es waren in aller Regel Multimillionäre, die sich dort ihre Traumvillen bauen ließen und die auf ausgedehnte Grundstücke rings um ihr „Zivilisationsschloss“ Wert legten, darunter auch einige Kaiser. Unter anderem schrieben sich Tiberius, Claudius und Nero in die Annalen ambitionierter Bauherren am sinus Baianus ein, der spätere Kaiser Otho besaß hier, bevor er Kaiser wurde, eine Privatvilla, ebenso Domitian und Kaiser der severischen Dynastie. Sie alle folgten der imaginären Einladung ihrer Vorgänger, die keinen Ort der Welt für so anmutig und schön gelegen hielten wie das Nobelbad Baiae (Hor. epist. I 1, 83; vgl. Mart. XI 80, 3 f.), und bauten dort Baiano more, „nach bajanischer Art“. Das scheint der Terminus technicus für Luxusvillen gewesen zu sein, die entweder auf hohem Fels thronten oder direkt an der Küste lagen. Jedenfalls verwendet Plinius den Begriff so selbstverständlich, dass seine Leser offenkundig eine konkrete Vorstellung damit verbinden (Plin. ep. IX 7, 3).

Ihr Feriendomizil wäre für die meisten Eigentümer nicht vollständig gewesen, wäre es nicht in einen Garten oder besser noch in eine Parklandschaft einbezogen worden, die sich von der „ursprünglichen“ Naturlandschaft der Umgebung durch eine gärtnerisch gestaltete Kunstlandschaft abhob. Hecken und Beete, Baumgruppen und Gebüsch wurden von topiarii, „Kunstgärtnern“, nach einem Gesamtplan angelegt, in dem ambulationes, „Spazierwege“, die zentralen Achsen bildeten und möglichst weite prospectus eröffneten. Die Natur des Parks wurde des Weiteren verfeinert durch architektonisch-künstlerische Gestaltungsmittel wie Säulen und Brunnen, Statuen und Reliefs. Das Grün der Vegetation verschmolz mit dem Weiß des Marmors – oder auch mit bunt angemalten Kunstwerken – zu einer Einheit, die menschlichem Gestaltungswillen unterlag und insofern die führende Stellung des Menschen bei diesem Konzept der Kultiviertheit unterstrich. (Abb. 7)

Die in die Gärten integrierten Kunstwerke waren vielfach nicht weniger kostbar als die im Herrenhaus aufgestellten. Nach Möglichkeit sollten es Originale griechischer Bildhauer sein. Tatsächlich gab es einen regen Kunsthandel, der nicht nur die Stadtpaläste der Reichen in der Hauptstadt, sondern auch ihre kampanischen Villen belieferte. Und selbstverständlich gehörte zur Ausstattung eines echten urbanen Leuchtturms in rustikaler Umgebung auch eine Bibliothek – und ein ganzes Heer von Bediensteten, die das Anwesen in Ordnung hielten. Viele von ihnen blieben, wenn die Saison in Baiae vorbei war und die Besitzer wieder nach Rom abgereist waren, in den villae und hatten ihrerseits Zeit, all das zu genießen, dessentwegen die Herren die drei- bis fünftägige Reise zu Wasser oder zu Lande auf sich nahmen.

Abb. 7 Mit Marmor veredelte Vegetation. Garten einer römischen villa,

Fresko aus dem „Haus des goldenen Armreifs“, Pompeji

Freilich gab es – im Kapitel über die piscinarii wird es deutlich – auch genügend Herren, die das ganze Jahr über in ihrer prächtigen kampanischen Residenz blieben. Und die sich jeden Tag aufs neue an ihrem „Lustbesitz“ erfreuten und ein Gebet zu den Göttern schickten, dass ihnen dieser Genuss lange erhalten bleiben solle – so wie der Jüngere Plinius ausruft: di modo in posterum hoc mihi gaudium, hanc gloriam loco servent! „Mögen die Götter mir die Freude und dem Ort diesen Ruhm bewahren! (Plin.ep. V 6, 46).

Ein Wunsch, der aus der Sicht von Baiae-Enthusiasten nur noch damit zu „toppen“ gewesen wäre, dass der Blick des Betenden dabei nicht über eine villa in Etrurien (das Tusci des Plinius) schweift, sondern über ein Domizil in Baiae, dem „bezaubernden Geschenk der prächtigen Natur am goldenen Strand der Venus“ (Mart. XI 80, 1 f.) – dort, „wo Prachtpaläste, der eine nach dem anderen, zu einer eigenen neuen Stadt emporgewachsen sind“ (Strabo V 4, 7).