Читать книгу Москва монументальная. Высотки и городская жизнь в эпоху сталинизма - Кэтрин Зубович - Страница 4

Глава 1

Красная Москва

Портрет города

ОглавлениеМосква, какой увидел ее в конце 1920-х годов искусствовед Сидоров, была «грязной и захолустной»[21]. В своем фотоальбоме он постарался объяснить иностранцам, что же такое Москва. Он показывал ее как город, оказавшийся на перепутье между двумя мирами – старым и новым. Как написал Сидоров в предисловии к своему альбому, Москва была «самым оживленным местом в обширной пробуждающейся России»[22]. Он объяснял:

Москва стоит на границе между Европой и Азией: некогда царский город, наследница Византии, носительница фантастического титула Третьего Рима. При императорах XVIII–XIX веков она была красивым губернским городом – барочным, задумчивым и немного ленивым. До революции она была городом крупных промышленников, центром либеральной интеллигенции, купеческой оппозиции и художественных коллекций, где Пикассо и Матисс соседствовали с древнерусскими иконами. Потом, в первые ужасные годы потрясений, революционная Москва голодала и прозябала, ей угрожала смерть. А сегодня Красная Москва – советская столица… Из всех городов мира Москва, пожалуй, вызывает самые противоречивые чувства[23].

В альбоме Сидорова Москва представала городом, в котором только начинали появляться признаки его авангардной роли в мировой истории. В столице уже воздвигали новые здания и памятники, и в 1918 году новая архитектурная мастерская, учрежденная при Московском городском совете (Моссовете), приступила к работе над Генеральным планом, в основу которого были положены элементы британского проекта города-сада[24]. Во главе этой мастерской встали Иван Жолтовский и Алексей Щусев, оба в прошлом – действительные члены Императорской академии художеств[25]. Жолтовский и Щусев занимали важные места в московском архитектурной элите вплоть до конца 1940-х годов, однако их первоначальный план перестройки новой советской столицы так и не был осуществлен: более того, городские власти приняли первый Генеральный план реконструкции Москвы лишь в 1935 году. К числу немногих зданий, возвещавших рождение Красной Москвы, относилась лишь небольшая группа классических и модернистских построек, выросших в экспериментальные 1920-е годы. Одной из них был новый Институт Ленина – напоминающий коробку образец модернизма[26], выстроенный напротив нового монумента Советской Конституции на Советской (ранее Тверской) площади. Мавзолей Ленина на Красной площади, спроектированный Щусевым и запечатленный автором в многочисленных ракурсах (один из этих снимков был в 1929-м опубликован в New York Times), стоял в своем втором деревянном воплощении (илл. 1.1)[27].

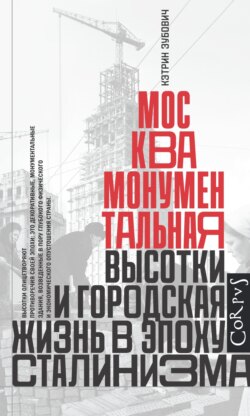

Илл. 1.1. Мавзолей Ленина. (Alexys Α. Sidorow. Moskau. Berlin: Albertus-Verlag, 1928)

Вскоре эту временную постройку должно было сменить окончательное массивное сооружение из гранита и мрамора.

Сидоров включил в свой альбом снимки новых архитектурных сооружений в стиле конструктивизма, в том числе высокое административное здание Моссельпрома – советской организации, которая объединила предприятия розничной торговли и развернула мощную рекламную кампанию своей продукции, оформлявшуюся также в духе конструктивизма (илл. 1.2). Моссельпромовские уличные передвижные лотки соблазняли прохожих рекламой: «Нигде кроме как в Моссельпроме». Москвичей зазывали в магазины и киоски Моссельпрома за макаронами, колбасой и карамелью серии «Красноармейская звезда» в обертках с агитационными двустишиями, сочиненными поэтом-футуристом Владимиром Маяковским[28]. Авангардные здания, рекламные щиты и уличная торговля хорошо смотрелись на фотоснимках на фоне старой Москвы. Весьма красноречива фотография, на которой рекламный щит Автопромторга – недавно учрежденного Советским государством торгово-промышленного акционерного общества – размещен на улице с булыжной мостовой, где стоит телега с лошадью (намного более распространенным в те годы видом транспорта) (илл. 1.3). В 1926 году философ Вальтер Беньямин, проведя месяц в советской столице, заметил: «Москва – самый тихий из городов-гигантов, а в снегу она тиха вдвойне. Главный инструмент уличного оркестра, автомобильный гудок, представлен здесь слабо, машин мало»[29][30].

Илл. 1.2. Здание Моссельпрома. (Alexys Α. Sidorow. Moskau…)

Илл. 1.3 Тверская-Ямская улица. (Alexys Α. Sidorow. Moskau…)

Другие фотоснимки в московском альбоме Сидорова больше соответствовали давней традиции документальной городской фотографии, основы которой заложил в конце XIX века американский социальный реформатор и фотожурналист Якоб Риис. Эти снимки запечатлели прачек за стиркой белья в Москве-реке (илл. 1.4) и рабочих, ремонтирующих набережную неподалеку от Кремля после очередного паводка, от которых в ту пору еще регулярно страдал центр города. На оживленном рынке под открытым небом у подножья Сухаревой башни XVII века, где в торговых рядах сталкивались деревня и город, Сидоров обнаружил московскую старину, уживавшуюся в годы НЭПа с иностранными концессиями и частично воскрешенным капитализмом (илл. 1.5)[31]. Однако Сидоров выпустил свой альбом с видами Москвы не только для того, чтобы задокументировать имевшиеся противоречия и признаки ухудшения. Сочувствуя делу революции, он рассказывал о городе через изображения, показывавшие начальный этап революционного прогресса. Отчасти этот рассказ опирался на сравнения видов «до» и «после». Фотография бездомных детей датирована 1920–1921 годами, чтобы было понятно, что она относится к более раннему периоду и помещена в альбом по соседству с фотоснимком, запечатлевшим собрание восторженных юных пионеров. Красная Москва, представленная видами новых городских зданий и лицами новых людей, постепенно обретала очертания.

Илл. 1.4. Прачки на Москве-реке. (Alexys Α. Sidorow. Moskau…)

Илл. 1.5. Рынок у Сухаревой башни. (Alexys Α. Sidorow. Moskau…)

Мало кто в Красной Москве ценил мощное воздействие образов больше, чем Алексей Сидоров. Сидоров, родившийся в 1891 году в Харьковской губернии Российской империи, в 1909 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где изучал историю искусств и археологию. Как и многие молодые русские ученые той поры, до начала Первой мировой войны Сидоров успел поучиться за границей. В 1913 году он побывал в Италии, Австрии и Германии – странах, куда ему предстояло вернуться уже после революции в качестве представителя Советского государства. В 1917 году Сидоров приветствовал приход большевиков к власти[32]. В тот год, когда Россия пережила две революции кряду, молодой искусствовед готовил к печати свою первую научную работу – статью о картине Альбрехта Дюрера, изображавшей четырех апостолов. Размышляя о написанном в эпоху Реформации монументальном диптихе немецкого мастера XVI века, Сидоров доказывал, что образы следует толковать в их связи с идеями и творческим методами, сопутствовавшими их созданию. Иными словами, что искусство – это порождение своей уникальной исторической эпохи[33].

Когда большевики установили свою власть в Москве, Сидоров критиковал аполитичный «формализм», которого придерживались его наставники и коллеги-ровесники. Любимым художественным направлением Сидорова оставался реализм, но, стремясь во что бы то ни стало установить живую связь между искусством и политикой, он находил точки соприкосновения и со многими модернистами того времени. Подобно тому как, в понимании Сидорова, на Дюрера наложила отпечаток Реформация, и русские художники должны были откликаться на революционные события, происходившие у них на глазах. В 1918 году, рассчитывая привлечь на сторону большевиков больше художников, Сидоров выпустил брошюру под названием «Революция и искусство». «Где наша новая марсельеза? – вопрошал Сидоров. – Искусство как будто замолкло… Где художник, который бы изобразил нескончаемое величие пережитых моментов? Почему нет статуй, славящих борьбу и победу? Или потому, что революция еще продолжается, что не сказано ее последнее слово?»[34] Вскоре из публициста Сидоров стал государственным служащим, поступив на работу в Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос), где оказался среди тех, кто взращивал художественное творчество в первое десятилетие советской власти. И во время командировки 1927 года в Австрию и Германию он установил контакты с немецким издательством, которое годом позже выпустило составленный им альбом с фотографиями Москвы. Наркомпрос откомандировал Сидорова, вскоре назначенного главой отдела гравюры и рисунка московского Музея изящных искусств[35], в Центральную Европу для налаживания связей с зарубежными музеями. Вернувшись на родину в 1928 году (в то время как составленный им альбом печатали за границей), Сидоров занялся подготовкой выставки, которая должна была познакомить советскую публику с творчеством Дюрера[36]. Сидоров считал, что у прошлого еще многому можно научиться. Вопросы о пользе истории еще не раз звучали в спорах, которые разгорелись в последующие годы вокруг градостроительства и проектирования Красной Москвы.

Несмотря на безукоризненные революционные и художественные убеждения Сидорова, фотографии, вошедшие в его московский альбом 1928 года, противоречили официальным представлениям уже сталинского государства о том, как нужно показывать столицу. Хотя в рассказах о социалистическом преобразовании Москвы изредка использовались сопоставления снимков «до» и «после», в целом в зарождавшейся визуальной культуре сталинского социалистического реализма фотографиям в документальном стиле почти не находилось места. Помимо этого, вопросы вызывали и сами архитектурные памятники, мелькавшие на страницах заграничного альбома. Кроме уличных сцен, показывавших повседневную жизнь Москвы в первые годы советской власти, на десятках фотографий красовались московские церкви и дворянские усадьбы. Стиль этих фотоснимков шел вразрез с новейшими тенденциями в работе с образами. В конце 1920-х годов Александр Родченко и другие представители авангарда, экспериментируя с фотографией, создавали динамичные плакаты и фотомонтажи, опиравшиеся на находки дадаизма и служившие целям пропаганды революционного государства. В альбоме Сидорова присутствовали снимки, сделанные фотографами Юрием Ереминым, Петром Клепиковым и Александром Гринбергом – членами более традиционного Русского фотографического общества, учрежденного до революции[37]. Фотографы, чьи работы выбрал Сидоров, были пикториалистами, или фотохудожниками – приверженцами особого стиля в фотографии, подражавшего эмоциональности и красоте живописи импрессионистов. Увиденная сквозь смягчающие светофильтры и под живописными углами Москва приобретала грустный, меланхоличный флер. Показывая зыбкие картины раннего советского периода, страницы этого альбома источали ностальгию по прошлому.

Массовая культура наступавшей эры соцреализма, напротив, стремилась показывать Москву не такой, какой она была в то время или какой была прежде, а такой, какой ей только предстояло стать, и эту задачу выполняли архитектурные чертежи и умышленно сильно отретушированные или подчищенные фотоснимки[38]. Социалистический реализм, утвержденный в 1930-е годы в качестве официальной эстетики, опирался главным образом на воображение. В мечтах и фантазиях советским гражданам должны были помогать образы будущей Москвы, тиражировавшиеся в советской печати и выставлявшиеся на обозрение в самом городе. На улице Горького, расширенной и превращенной в образцовый соцреалистический проспект, устраивались в витринах магазинов настоящие выставки, знакомившие москвичей с новейшими архитектурными чертежами и планами (илл. 1.6)[39]. Альбом Сидорова, напротив, служил совсем другой цели: он знакомил иностранную публику с обликом Москвы в период, непосредственно предшествовавший социалистической реконструкции города. И хотя недавно появившиеся принципы изображения действительности вскоре вынудят показывать Москву по-новому, замеченные Сидоровым контрасты и противоречия все-таки являлись частью той городской действительности, с которой советским вождям приходилось считаться изо дня в день[40].

Илл. 1.6. Витрина на улице Горького. (Архитектура СССР. 1934. № 1)

В 1920-е годы московские съезды комсомола, первомайские парады и праздничная иллюминация происходили главным образом в культурных пространствах дореволюционной России. Не считая немногочисленных новых зданий, большинство советских учреждений разместились в бывших дворцах и купеческих особняках. Московский купеческий клуб в стиле модерн, построенный в 1907–1909 годах, сделался в 1927 году Театром рабочей молодежи. Особняк в неомавританском стиле, построенный в конце XIX века для одного из Морозовых (богатейшей династии крупных промышленников и знаменитых коллекционеров), оказался занят московским отделением просветительской и литературно-художественной организации и назывался теперь Домом Пролеткульта[41]. Здание XVIII века, бывший Дом Благородного собрания, был превращен в Дом Союзов (илл. 1.7.). В его пышном колонном зале заседали теперь не члены Дворянского собрания, а депутаты съездов Коммунистической партии[42]. В середине 1930-х здесь проводились показательные Московские процессы. Другие здания продолжали просто выполнять прежние функции. Консерватория так и осталась консерваторией, университет, как и раньше, занимал старое здание напротив Кремля, а Кремль, как и встарь, служил оплотом власти. Главная идея реконструкции Москвы, которую разделяли архитекторы и художники той поры, а также и руководство страны, состояла в том, что новая материальная реальность поможет приблизить рождение нового мира. Но по практическим соображениям полотну старого мира придется пока что послужить фоном для появления нового.

Илл. 1.7 Дом Союзов, украшенный к 1 мая. (Alexys Α. Sidorow. Moskau…)

21

Sidorow. Moskau, xi.

22

Ibid. xiii.

23

Ibid. vii.

24

Cooke. The Garden City Idea, 358.

25

Colton. Moscow, 106–107, 225–228; И. А. Казусь. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования. М., 2009; Khan-Magomedov. Pioneers of Soviet Architecture, 272–273.

26

В этом доме сейчас размещается Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). (Здесь и далее прим. автора, если не указано иное.).

27

Thomas R. Ybarra. New Tombs for the Pilgrims to Visit. New York Times, September 1, 1929, 8.

28

Hilton. Retailing the Revolution, 939–964.

29

Вальтер Беньямин. Московский дневник / Пер. С. Ромашко. М., 2012. С. 257.

30

Беньямин также отмечал: «В Москве нет грузовиков, нет фирм, занимающихся доставкой etc. Самые маленькие покупки, как и самые большие вещи, приходится перевозить на крошечных санях с извозчиком» (Вальтер Беньямин. Московский дневник / Пер. С. Ромашко. М., 2012. С. 28).

31

Сухаревский рынок был закрыт в ноябре 1932 года под предлогом борьбы со спекулянтами (D. Hoffman. Peasant Metropolis, 155).

32

А. Кожин, А. Лебедев. Алексей Алексеевич Сидоров. М., 1964. С. 3–4, 7–14.

33

Там же. С. 9–10. В 1917 году, когда искусствоведение все больше тяготело к формальному анализу, доводы Сидорова выглядели реакционными. Сидоров же откликался, в частности, на искусствоведческие методы, выдвигавшиеся немецким искусствоведом Генрихом Вёльфлином, с которым Сидоров учился в Мюнхене в 1913 или 1914 году. Вёльфлин, один из основоположников формализма в начале ХХ века, видел в развитии новых стилей результат перемен, которые объяснялись исключительно внутренними процессами, протекавшими в самом искусстве. См.: А. Кожин, А. Лебедев. Указ. соч. С. 7.

34

А. А. Сидоров. Революция и искусство. М., 1918. С. 3.

35

Современное название – Государственный музей изобразительных искусств имени A. C. Пушкина – музей получил уже в 1937 году, по случаю 100-летней годовщины смерти поэта.

36

Эта выставка была приурочена к 400-летию смерти Дюрера.

37

О Гринберге см.: Shneer. Through Soviet Jewish Eyes, 31–34. См. Также: Stolarski. The Rise of Photojournalism in Russia and the Soviet Union, 1900–1931, 283–284.

38

О возвращении документальной фотографии в постсталинский период см.: Reid. Photography in the Thaw, 33–39.

39

Castillo. Gorky Street and the Design of the Stalin Revolution, 57–70.

40

Как отмечает Оксана Булгакова, реальная Москва все равно упрямо проникала в кадр, когда служила фоном действия советских фильмов 1930-х: «На каждой большой площади вид перегораживали монастыри и склады, плохо вязавшиеся с идеальным образом нового города» (Oksana Bulgakowa. Spatial Figures in Soviet Cinema of the 1930s, 64).

41

Это здание, находящееся по адресу Воздвиженка, 16, принадлежало Арсению Абрамовичу Морозову. Арсений, родственник купца-мецената Саввы Морозова, был младшим братом Ивана Морозова – коллекционера, в чье знаменитое собрание были приобретены картины Пикассо и Матисса.

42

Как пишет Альберт Шмидт, это знаменитое здание с его Колонным залом, «как ни одно другое, олицетворяло золотой век русского дворянства» (Schmidt. The Architecture and Planning of Classical Moscow, 74).