Читать книгу Die Weihnachtskrippe - Klaus Bergdolt - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

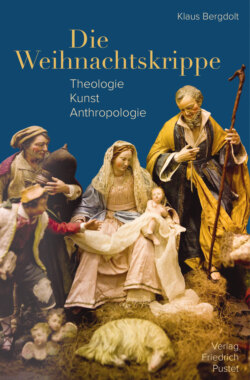

Einführung

ОглавлениеDie Umstände der Geburt Christi im heidnisch-antiken Umfeld, eines der zentralen Ereignisse der christlichen Heilsgeschichte, legten schon früh grundsätzliche Überlegungen nahe. Religiöse Narrative versuchte man samt ihrer in der Regel beachtlichen Symbolik bereits vor den antiken Hochkulturen, die zugleich Schriftkulturen waren, bildlich darzustellen. Es war offensichtlich ein menschliches Urbedürfnis, um eine von den Neuplatonikern entwickelte Vorstellung aufzugreifen, das Vorstellbare der an sich verborgenen Gottheiten anschaulich zu machen, ein Phänomen, das entscheidend zum Aufkommen der bildenden Kunst überhaupt beitrug. Mochten die Natur, das Wesen und der Einfluss der Numina letztlich unbegreiflich erscheinen, ihre Existenz blieb seit Urzeiten unbestritten. Nur im Kontrast zum Göttlichen ließ sich die Bestimmung des Menschen erahnen. Erhaltene Reliefbilder oder (meist sehr kleine) Figuren aus der Steinzeit lassen früheste kultische Funktionen vermuten. Später entstanden im ägyptischen, dann auch im assyrischen und babylonischen Umfeld erste künstlerische Meisterwerke, deren Sinn sich allein aus dem religiösen Kontext erschloss. Eine Ausnahme bildete dabei das Judentum, wo die Darstellung Gottes streng verboten war. Niemand durfte Jahwe mit dem Auge erblicken, weshalb seine Darstellung im Kunstwerk als Anmaßung, ja schwerer Gesetzesverstoß erschienen wäre. Gott sprach zu Auserwählten, er zeigte sich aber nicht. Es gab unter kunstbegeisterten Griechen sogar den Vorwurf, dass die Juden nicht wie andere Völker „bewundernswerte Männer“ (θαυμαστούϛ ἄνδρας) hervorgebracht hätten, die „in irgendwelchen Künsten kreativ“ wurden, was der jüdische Historiker Flavius Josephus mit guten Argumenten, etwa dem Hinweis auf den Tempelbau in Jerusalem, zu widerlegen suchte (Flavius Josephus, Contra Apionem 2, 135).

In der christlichen Kunst war die enge Verbindung von sakraler und künstlerischer Welt dagegen – wie auch in den meisten heidnischen Kulturen – von Anfang an von zentraler Bedeutung. Allerdings stritt man früh darüber, ob auch Christen das jüdische Bilderverbot zu respektieren hätten – endgültig wurde diese Frage erst im 9. Jahrhundert mit der Niederlage der Ikonoklasten beendet, die der bilderfeindlichen Tradition Altisraels zuneigten. Es handelte sich um eine höchst politische Entscheidung, die letztlich zwar zum Sieg der Bilderfreunde (Ikonodulen) im Osten, aber auch zu einer nachhaltigen Schwächung des Byzantinischen Reiches führte.9 Motive des Alten und Neuen Testaments wurden in der Malerei der Katakomben, auf frühchristlichen Sarkophagen und Epitaphien, auf Amuletten, Ringen, Reliquienbehältern, Pilgerampullen und liturgischen Geräten (Kelch, Pyxis, Kanne) sowie Bronze-, Stein- und Elfenbeinreliefs dargestellt, die Altäre, Ambonen, Säulen oder Throne von Trier bis Nordafrika und von Syrien bis Spanien verzierten. An einzelnen Orten hatte der Traditionalismus der Judenchristen bildliche Darstellungen zunächst verhindert, wie auch die Verfolgungen in den ersten Jahrhunderten die Abbildung verräterischer christlicher Sujets gebremst haben dürften (inwieweit Symbole wie der Fisch oder die Taube unter Gemeindemitgliedern als kryptische Erkennungszeichen dienten, bleibt in der Forschung umstritten). Motive der Rettung wie die Geschichte von Jonas und dem Walfisch oder Daniel in der Löwengrube, dazu die Wunder Christi, vor allem seine Krankenheilungen und Totenerweckungen, wurden in Kulträumen und Katakomben durch meist einfach strukturierte, aber höchst expressive Bilder popularisiert. Zunächst stand dabei dessen Rolle als Retter (griech. σωτήρ, lat. salvator) im Vordergrund. Aber auch Abendmahlszenen und erste Abbreviaturen der Passion wurden dargestellt. In der Sarkophagkunst und auf Mosaiken vom 4.–6. Jahrhundert, vor allem aber in der frühen Buchmalerei, die zu einem herausragenden christlichen Kulturträger werden sollte, finden sich bereits höchst differenzierte biblische Darstellungen.

Früh wurde auch klargestellt, dass Abbildungen von Christus und der Muttergottes, wie etwa in der Geburtsszene von Betlehem, sowie weiterer Heiliger, was ihre materielle Substanz betraf (Stein, Ton, Marmor usw.), wie am Ende noch einmal das zweite Konzil von Nikaia 787 betont hat, nur verehrt werden durften. Angebetet werden konnte, selbst im schönsten bildergeschmückten Umfeld, Gott allein, der nur vorübergehend, nämlich 33 Jahre in Christus, als Mensch unter Menschen sichtbar war. Durch die demonstrative Unterscheidung von Verehrung und Anbetung wurde der Vorwurf des Götzendienstes entkräftet, der von den Ikonoklasten vorgebracht worden war. Selbst Burckhardt sah im katholischen Christentum bis zur Frühen Neuzeit eine unerschöpfliche Quelle an Kunstmotiven, die Künstlern über Jahrhunderte durchaus Freiräume schufen.10 Die für diese Religion so charakteristische Reflexion über eigene Widersprüche und Aporien führte immer wieder zu gewaltigen künstlerischen Impulsen, die ihrerseits den theologischen Diskurs beflügelten.