Читать книгу Die Weihnachtskrippe - Klaus Bergdolt - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Magier aus dem Morgenland

ОглавлениеWohl nicht zufällig zur Zeit der Konstantinischen Wende (312), die das Christentum nach Jahrhunderten der Benachteiligung, ja Verfolgungen staatsrechtlich legitimierte, aber auch die besondere Rolle des Kaisers als Schutzherr der jungen Religion vor Augen führte, gewann die Darstellung der Magier aus dem Morgenland besondere Popularität. Der berühmte Bericht des Matthäusevangeliums (Mt 2,1–12) sei hier ebenfalls wiedergegeben:

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: Zu Betlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du Betlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Land regieren soll. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück.

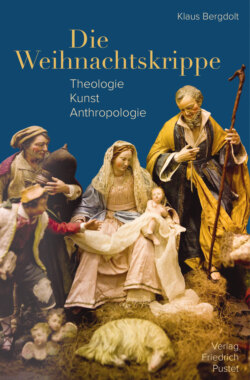

Abb. 1: Sarkophag des Valerius und der Adelphia (um 330/340 n. Chr.); gefunden in den Katakomben von S. Giovanni in Syrakus, Detail mit Anbetung der Könige

Die Magier oder Sterndeuter, wie sie in jüngsten deutschen Übersetzungen genannt werden, wurden spätestens im frühen 4. Jahrhundert in den Priscilla- und Domitilla-Katakomben sowie in SS. Pietro e Marcellino in Rom – Frühdatierungen dieser Fresken bis in die Zeit um 200 wurden diskutiert – sowie auf zahlreichen Sarkophagen und, etwa hundert Jahre später, auf den Mosaiken des Triumphbogens von Santa Maria Maggiore abgebildet. Über Jahrhunderte erschienen sie mit ihren charakteristischen phrygischen Mützen auf vielen hochrangigen Kunstwerken – vom Syrakusaner Adelphia-Sarkophag (um 380, heute im Vatikan) über weitere Sarkophagfragmente, Elfenbeingefäße (Florenz, Berlin, Nevers) bis hin zu berühmten Mosaiken, etwa in San Apollinare Nuovo in Ravenna (um 520) oder an der heute zerstörten Fassade der Geburtskirche von Betlehem (vor 618). Jeder Gläubige, jeder aus der Ferne kommende Pilger konnte sich mit ihnen identifizieren. Die von den Evangelisten nicht erwähnte Dreizahl der Besucher aus dem Orient – sie wurde schon früh „kanonisiert“ – leitete als Erster Origenes (185–255) von den bei Matthäus erwähnten Gaben Weihrauch, Myrrhe und Gold ab (Gen. Homil. 14,3). Wenn in den Katakomben unter der schon erwähnten konstantinischen Basilika SS. Pietro e Marcellino nur zwei, in der Domitilla-Katakombe dagegen vier Magier abgebildet waren (eine Vorstellung, die auch Tertullian vertrat), blieben dies Ausnahmen – wir ahnen aber, wie schwierig sich die ikonografische Konsolidierung anfangs gestaltete. Weihrauch symbolisierte die Göttlichkeit des Neugeborenen, Gold seine Königswürde, während die Myrrhe, die noch heute bei Priester- und Bischofsweihen eine Rolle spielt, den priesterlichen Rang Jesu, aber auch seine Rolle als Christus Medicus (so etwa Augustinus) betonte und zudem auf die spätere Grablegung des Gekreuzigten verwies. Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass frühe Theologen der Versuchung nicht widerstehen konnten, alles, Wichtiges wie Unwichtiges, einer Symbolik zuzuführen, zumal man hier – menschlich war dies verständlich – seine theologische und historische Bildung unter Beweis stellen konnte. Glaubt man Jacobus da Voragine, dem Autor der Legenda Aurea (13. Jh., vgl. S. 60 f.), verband Bernhard von Clairvaux später mit den berühmten Geschenken zunächst einmal einen praktischen Nutzen: Das Gold half die materielle Not der Jungfrau lindern, der Weihrauch den Stallgeruch verdrängen und die Myrrhe lästige Fliegen vertreiben …

Erst im 7. Jahrhundert werden die „Weisen aus dem Morgenland“ (μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν) – in einem in Paris aufbewahrte Manuskript (Codex 4884, Bibliothèque Nationale – namentlich genannt: Caspar als Afrikaner (er galt als der Jüngste), Melchior als Europäer und Balthasar als Vertreter Asiens. Beda Venerabilis (672–735), einer der großen Theologen seiner Ära, sah die drei zugleich als geistige Nachfahren der Söhne Noahs (In Matth. Evang. Expos. II,1), die wie diese die ganze Menschheit vertraten. Selbst ihre Reittiere, das Kamel, der Elefant und das Pferd, symbolisierten demnach die drei Weltteile. Beda zögerte nicht, ihre drei Gaben, von der theologischen Symbolik abgesehen, auch mit Naturwissenschaft, Logik und Ethik zu verbinden, den Kernbereichen der Philosophie, wie sie bereits die Stoiker definiert hatten. Die Weisen aus dem Morgenland standen damit für die Kompatibilität von Theologie und (auch heidnischer) Wissenschaft.

In der Spätantike war ihre Huldigung vor dem neugeborenen Christus ein geläufiges Bildmotiv. Nach dem ikonografischen Vorbild heidnischer Göttinnen erscheint Maria, mit dem Kind auf einem Thron sitzend, in der Regel am rechten oder linken Bildrand, während die Besucher aus dem Morgenland, von Dienern und Reittieren begleitet, die Bildszene „in ganzer Breite“ beherrschen. Der Mönch Beda, der auch als Kirchenhistoriker Bedeutung erlangte, beschrieb als Erster auch das Äußere der exotischen Besucher: Caspar als bartlosen Jüngling, Melchior als würdigen Greis mit grauem Bart und Balthasar als reifen Mann mit schwarzem Vollbart („tertius fuscus, integre barbatus, Balthasar nomine“). In der bildenden Kunst wurde die Vorstellung, dass die Magier nicht zuletzt für die drei Lebensalter standen, erstmals in einer armenischen Handschrift umgesetzt, die sich heute in Edschmiadzin befindet. Auch karolingische Handschriften nahmen das Motiv auf. Da Melchior, der Älteste, aller Erwartung nach als Erster sterben, d. h. vor Gott stehen würde, huldigt er als Erster, meist kniend, dem göttlichen Kind. Im 9. Jahrhundert tauchen die Namen der drei Weisen (Gaspare, Melchiorre, Baldassarre) im Liber pontificalis des ravennatischen Kirchenhistorikers Agnello auf. Unter Verweis auf diverse Stellen des Alten Testaments, etwa Psalm 72,10 („Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke, die Könige von Scheba und Saba kommen mit Gaben“) erhöhte Tertullian (um 200) die Magier zu Quasi-Königen („fere reges“) (Adversus Marcionem III,13). Da der Psalmentext sich ursprünglich auf Salomon bezogen hatte, wurde nun typologisch verfahren, d. h. man stellte alttestamentliche Parallelszenen einem neutestamentlichen Ereignis gegenüber. Christus galt demnach, um das berühmteste, schon erwähnte Beispiel (vgl. S. 24 f.) herauszugreifen, als „Sohn Davids“ und wurde nach dem Vorbild des Melchisedek (Gen 14,18) als Priester und König, freilich des Neuen Bundes gesehen.

Abb. 2: Zillis, Dorfkirche St. Martin, romanische Holzdecke mit biblischen Darstellungen (Detail)

Caesarius von Arles (gest. 542) sah die drei „Magier“ bereits als wirkliche Könige. Gekrönt erschienen die geheimnisvollen Besucher aus dem Osten allerdings erst in der Buchmalerei des 10. Jahrhunderts, so in einer dem Kirchenvater Eusebius zugeschriebenen Evangelienkonkordanz (heute in Brescia), im sogenannten Fuldaer Sakramentar (heute im Vatikan), im Egbert-Evangelistar der Reichenau (heute in Trier) sowie, um ein Beispiel aus dem byzantinischen Umfeld zu zitieren, im sogenannten Menologion Basileios’ II (ebenfalls in der Biblioteca Vaticana). Eines der berühmtesten mittelalterlichen Beispiele blieb an der bekannten Holzdecke von St. Martin in Zillis in Graubünden (12. Jh.) erhalten. Christus war hier, von den drei orientalischen Königen verehrt, zum rex regum geworden. Man sah die Prophezeiung des Jesaja erfüllt: „Ein Knabe ist uns geboren und ein Sohn uns geschenkt, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht“ (Jes 9,5). In einem Speyrer Evangelistar (um 1230, heute in Karlsruhe) erscheint der Engel den schlafenden, aber gekrönten (!) Orientalen im Traum, die daraufhin auf einem Boot, selbstverständlich wiederum die Kronen auf dem Haupt, die Rückreise in ihre Heimat antreten. Dass die „drei Könige“ in der bildenden Kunst bald auch anders dargestellt werden konnten, etwa als Bischöfe mit Mitren am Kölner Klarenaltar (14. Jh., heute im Kölner Dom), hatte für die spätere Ikonografie und die Krippenkultur keine Auswirkungen. Nicht zuletzt waren sie zu Prototypen von Sakralherrschern geworden und damit Vorbilder für viele mittelalterliche Kaiser und Könige. Es war also alles andere als zufällig, dass Otto IV. als „vierter König“ auf dem berühmten Kölner Dreikönigsschrein (um 1200) in Erscheinung trat. Auf dem Weg von Frankfurt, wo sie gewählt worden waren, nach Aachen, wo sie bis 1530 die Krönung erwartete, beteten die künftigen deutschen Könige des Mittelalters regelmäßig am Grab der „drei Könige“ in Köln. Dass vor allem in der Renaissance, etwa im Florenz der Medici, die Mode aufkam, die Magier mit Porträts prominenter Zeitgenossen zu versehen, kann nicht verwundern. So ist Cosimo der Alte in Botticellis „Anbetung“ in den Uffizien (1473) als ältester König dargestellt, während die jüngeren Begleiter die Züge von Cosimos Sohn und Nachfolger Piero dem Gichtbrüchigen sowie dessen Bruder Giovanni di Cosimo aufweisen. Eine Gruppe privilegierter Zeugen des Geschehens wird von Pieros Sohn Lorenzo angeführt, der später, nach der Pazzi-Verschwörung, als Magnifico berühmt wurde. Noch berühmter ist heute wohl der „Zug der Hl. Drei Könige“ von Benozzo Gozzoli im Palazzo Medici Riccardi (1461), wo nicht nur die drei Protagonisten, sondern fast ihr ganzer Hofstaat Porträts aus dem Umfeld der Medici erhielten.

Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Caspar, der jüngste der Magier, als Mohrenkönig herausgestellt wurde – in der spanischen Buchmalerei im 12., in der deutschen im 13. Jahrhundert! Inspirierend könnte dabei Psalm 72,9 gewesen sein, wo die Ankunft eines Königs aus Kusch (Sheba), d. h. aus Oberägypten bzw. Äthiopien, prophezeit wird, legendären Landstrichen mit dunkelhäutigen Bewohnern. Nach der Mystikerin Elisabeth von Schönau (um 1160) war allerdings Balthasar dunkelhäutig (wobei eine Namensverwechslung durch einen Kopisten nicht auszuschließen ist). Der dunkelhäutige König wurde über Jahrhunderte mit großer Sympathie als orientalischer Herrscher dargestellt, wie die Kölner Ausstellung „Die drei Könige. Mythen, Kunst und Kultur“ (2015) an vielen Beispielen belegen konnte. Dürers „Anbetung“ in den Uffizien (1504) oder der zeitgleiche „Memminger Altar“ von Ivo Striegel stehen für unzählige Beispiele. Allerdings entstanden zu dieser Zeit immer noch Handschriften, in denen die drei Weisen in alter Tradition phrygische Mützen und exotisch-orientalische anmutende Kleidungsstücke, aber keine Kronen tragen. Noch Luther erinnerte daran, dass ihr „Königtum“ keineswegs biblisch fundiert gewesen sei. Er spricht in seiner Bibelübersetzung von den „Weisen aus dem Morgenland“, eine Bezeichnung, die sich in Deutschland bald auch in katholischen Kreisen durchsetzte. Dies galt auch für die meisten europäischen Sprachen (les trois Mages, i tre Magi, los Reyes Magos, the three Magis). Zahlreiche spätantike, orientalische und frühmittelalterliche Legenden und Geschichtensammlungen beeinflussten ihre Rezeptionsgeschichte, die immer weiter ausgeschmückt wurde. Auf einer Straßburger Anbetung (um 1450, heute Münstermuseum) und zahlreichen weiteren spätgotischen Tafelbildern nehmen die Könige, bevor sie niederknien, dem höheren Rang Marias und des Kindes entsprechend sogar ihre Kronen ab. Schon die italienischen Trecento-Maler, allen voran Giotto in der Paduaner Arenakapelle, hatte diesen ebenso anrührenden wie ehrerbietenden Gestus dargestellt. Viele Künstler zeigten die Anbetung als höchst emotionalen, aber auch intimen Moment. Auf einer rheinischen „Schreinmadonna“ (um 1300) hat der „alte König“ die Krone auf seinen Knien abgelegt. Während das Kind nach den in einem Kelch präsentierten Geschenken greift, rutscht sie ihm, deutlich sichtbar, vom Schoß.20 Das Ablegen der Kronen widerspiegelte nicht zuletzt jene legendäre Höflichkeit, die man orientalischen Völkern zuschrieb. Das christliche Volk verband mit den „drei Königen“ eine vornehme, ja distanzierte Würde, fühlte sich mit ihnen aber gleichzeitig durch die Anbetung des Kindes verbunden. Dass im 20. Jahrhundert der „Mohrenkönig“ in Einzelfällen, konkret im NS-Umfeld, „zur rassistischen Zerrfigur“21 verkommen konnte, ist empörend und spricht der abendländischen Krippentradition Hohn, wo er demonstrieren sollte, dass Gottes Gnade alle Menschen erreicht hatte. Zu Recht hat die evangelische Kirchengemeinde 2020 eine um 1925 entstandene, künstlerisch im Übrigen wertlose Figur aus der Krippe des Ulmer Münsters entfernt. Der christliche Universalismus, die Botschaft des Evangeliums, war hier mit Füßen getreten. Die rassistischen Stereotypen, nicht die schwarze Hautfarbe, wie sofort unterstellt wurde, waren der Grund, hier einzugreifen.

Unter welchen Umständen der hl. Eustorgius, Bischof von Mailand (315–331), die Reliquien der drei Weisen aus dem Morgenland von Byzanz nach Mailand übertragen ließ, von wo sie Rainald von Dassel, der machtbewusste Erzbischof von Köln und Kanzler Barbarossas 1162 nach Köln brachte, liegt im Dunkel der mittelalterlichen Überlieferung. Für die Popularisierung der drei Magier im Westen, besonders in der bildenden Kunst, hatte ihre Translation nach Köln allerdings eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Johannes von Hildesheim schrieb 1375 ein vielbeachtetes, auch von Goethe konsultiertes „Legendenbuch“ Historia trium regum, wo Kaspar übrigens – ohne dass diese Idee zunächst rezipiert wurde – als dunkelhäutiger Äthiopier beschrieben wurde.22

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde in der westlichen Literatur sogar die Legende vom vierten König geboren. In Deutschland schuf vor allem Edzard Schaper hier eine beeindruckende literarische Figur (1961): Ein „kleiner König“ macht sich aus seiner russischen Heimat auf, um dem neugeborenen König im Morgenland Geschenke zu überbringen. Auf einer Reise voller Hindernisse und Läuterungen verschenkt er seine Habe an die Bedürftigen und wird schließlich sogar als Sklave verkauft. Er erreicht Christus deshalb nicht im Stall von Betlehem, sondern erst 33 Jahre später unmittelbar vor dessen Tod am Kreuz auf Golgatha, wo er ihm sein Herz schenkt, „das einzige, was er noch zu verschenken hatte“.23