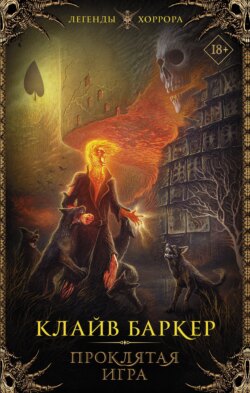

Читать книгу Проклятая игра - Клайв Баркер - Страница 23

Часть вторая

Приют

III. Последний европеец

20

ОглавлениеОставшись один в убогой однокомнатной квартире Брира, Последний Европеец сел и разложил пасьянс своей любимой колодой карт. Пожиратель Бритв оделся и вышел, чтобы насладиться ночью. Сосредоточившись, Мамулян мог отыскать паразита мысленным усилием и попробовать на вкус то, что испытывал другой человек. Но у него не было аппетита к подобным играм. Кроме того, он прекрасно знал, что будет делать Пожиратель Бритв, и это вызывало у него неприкрытое отвращение. Все плотские устремления, обычные или извращенные, приводили его в ужас, и с возрастом гадливость усиливалась. Бывали дни, когда он едва мог смотреть на человеческое животное, не замечая блуждающего блеска его глаз или тошнотворного розового языка. Но Брир был полезен в предстоящей борьбе, и причудливые желания позволяли ему понимать, пусть и в грубом приближении, трагедию Мамуляна; понимание делало его более покладистым помощником, чем обычные товарищи, которых Европеец терпел на протяжении своей весьма долгой жизни.

Большинство мужчин и женщин, которым Мамулян доверял, предали его. Эта закономерность повторялась так часто на протяжении десятилетий, что он был уверен, что однажды станет нечувствительным к боли, которую причиняли предательства. Но он так и не достиг драгоценного безразличия. Жестокость других людей – их бессердечное обращение с ним – никогда не переставала ранить его, и хотя он протягивал свою милосердную руку ко всевозможным искалеченным душам, неблагодарность была непростительна. Может, размышлял он, когда эндшпиль закончится – он соберет свои долги кровью, страхом и ночью, – вероятно, он избавится от ужасного зуда, мучившего день и ночь, подталкивающего без надежды на покой к новым амбициям и новым предательствам. Может, когда все это закончится, он сможет лечь и умереть.

Колода в его руке была порнографической. Он играл ею, только когда ощущал в себе силу, причем делал это в одиночестве. Работа с образами крайней чувственности была испытанием, которое он сам себе определил: если уж терпеть неудачу, пусть этого никто не увидит. Но сегодня мерзость карт обозначала лишь человеческий разврат; их можно было перевернуть рубашками вверх и не огорчаться. Он даже оценил остроумие колоды: каждая масть подробно описывала разные области сексуальной активности, числовые значения были вписаны в замысловато вырисованные картинки. Червы представляли мужское/женское соитие, хотя ни в коем случае не ограничивались миссионерской позицией. Пики изображали оральный секс, от простой фелляции до более сложных разновидностей. Трефы – анальный; на числовых картах была гомосексуальная и гетеросексуальная содомия, на фигурных – совокупления с животными. Бубны, самая изящная из мастей, описывали садомазохизм, и здесь воображение художника не знало границ. На этих картах мужчины и женщины терпели всевозможные унижения, их измученные тела несли ромбовидные раны, обозначающие каждую карту.

Самым вульгарным в колоде был джокер-копрофил, с вытаращенными от жадности глазами сидящий перед тарелкой с дымящимися экскрементами; покрытая струпьями обезьяна с лысой мордой, ужасно похожей на человеческую, демонстрировала зрителю обнаженный сморщенный зад.

Мамулян взял карту и внимательно рассмотрел картинку. Ухмыляющаяся физиономия жрущего дерьмо шута вызвала полную горечи улыбку на его бескровных губах. Это, несомненно, был безупречный портрет человека как такового. Другие картинки на картах, с их претензиями на любовь и физическое наслаждение, лишь на время скрывали эту ужасную истину. Рано или поздно, каким бы зрелым ни было тело, каким бы прекрасным ни было лицо, какое бы богатство, власть или вера ни маячили впереди, человека подводили к столу, стонущему под тяжестью его собственных экскрементов, и заставляли есть, даже если его инстинкты бунтовали.

Вот для чего он здесь – чтобы заставить человека жрать дерьмо.

Он бросил карту на стол и разразился лающим смехом. Недалек час мучений, час жутких сцен.

Нет в мире пропасти настолько глубокой, пообещал он комнате, картам и чашкам, всему нечистому миру.

Нет в мире пропасти настолько глубокой.