Читать книгу Альманах «Истоки». Выпуск 13 - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 2

Традиция и современность

Ирина Егорова-Нерли

Аллеи Бунина и дороги Достоевского

Оглавление«Это то, что в этом мире

Называется судьбой».

Георгий Иванов

Навсегда останется тайной поочерёдное празднование двух замечательных дат русской литературы: 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина и 200-летие со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Произошло своевременно! Случайность? – Закономерность?.. А по сути – событие, требующее нашего внимания.

150 лет – солидный юбилей, подытоживший музейную карту бунинских мест в России… Теперь – будто сама животворящая энергия русской природы говорит с нами строчками его стихов:

Нет, не пейзаж влечёт меня,

Не краски жадный взор подметит,

А то, что в этих красках светит

Любовь и радость Бытия.

По своему философскому значению 200-летие Достоевского – ещё более весомый рубеж в истории литературы, обязывающий не допустить конца света: сберечь наш мир, его божественную красоту и повторить, вслед за писателем, уже в XXI веке: «Время есть: отношения Бытия к небытию», а творчество в этом диалоге та же музыка – «тот же язык, но высказывающий то, что сознание ещё не одолело…»

«Всё может объять человек», – слышит и современный читатель, пронзённый лихорадочным ознобом повествования Ф. М. Достоевского. Но куда может завести метафизика души человеческой – укоренённые в ней зло и Благодать Божия?..

Круглые даты, всемирная слава, острые вопросы, глубокие выводы!.. И в собственной жизни – страшные потрясения невольно подтолкнули на путь прозрения, на лобное место в истории – где Бог и дьявол переплелись в смертельной схватке:

Дуэль титанов – двух веков,

И в каждом чувство и рассудок,

А ритм строки до жути чуток

К пути солдатских сапогов.

Опять, как вещий пароход,

Переплываем все границы…

И, может, стоило родиться,

Чтоб испытать невзгод?..

Не всякая прогулка заканчивается аллеями, не любая тропинка добирается до нужной колеи, ведущей к истине. Жить в ожидании, быть в жизни, стать писателем – значит, выбрать свой путь и остаться самим собой.

И если предчувствие революции охватило Достоевского воинственным порывом изложения (кинематографическая зримость текста!) и философской критикой нигилистов («фантастический реализм»), то Бунин был живым свидетелем исчезновений Великой России, страны его предков – его Родины!

Как жутко сердце замирает!

Как заунывно в этот час,

Сквозь вопли бури долетает

Колоколов невнятный глас.

Предощущение, тоска, одиночество человека… Пушкину и в провидческих снах не приснилась катастрофа дикой смены цивилизации, когда человек – воспетый солнечным гением поэта – стал материалом для эксперимента и, как подметил Достоевский, яд атеизма заменил веру в Богочеловека на религию Человека-божества.

Бунин заглянул в пропасть и пережил «Окаянные дни». Достоевский выявил извращённое отношение к морали и свободе, проник в глубины психологии. Разве не так же «Маленькие трагедии» Пушкина погружают нас в противоречия характеров, в бездны искушений и в минуты вдохновения?

Так уживаются, требуя исповеди, борьба и гармония, порок и святость, гордыня и милосердие, обращение к евангельским сюжетам и цитатам, социальные запросы времени, покаяние, смирение и, конечно, ценность самой жизни. Может, оттого и по-медицински тщательно, описывает Фёдор Михайлович злодеяния человеческие, что не может выдержать необратимый ход их разрушительного действия. Ведь чувство для Достоевского всегда было прежде мысли, а целостность человека, его отзывчивость, право на счастье и любовь, за которую можно отдать жизнь (не больше и не меньше!), как и способность перевоплощаться в духовную суть всех наций, писатель возвёл в программу Пушкинской речи, произнесённой им при открытии памятника поэту в Москве.

Иван Алексеевич Бунин – тоже по духу наследник А. С. Пушкина, классик, сын обедневшего помещика и всё-таки княжеского рода – «нутряной», по его собственному определению. Неслучайно его перевод «Песни о Гайавате» был отмечен Пушкинской премией Академии наук (1903 год). И безусловно – бунинские поэзия и проза сотворены полнокровным волшебством чувства и не дают ровно дышать нечеловеческим осязанием всей ипостаси земной жизни.

Может, так и мелодическое явление Пушкина в России («одной любви музыка уступает…») низвергает зло и спасает душу? Или это удел избранных?.. Но пушкинский завет в словах Моцарта – «нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов» – бережёт в мирской жизни И. А. Бунина и Ф. М. Достоевского: сопровождает их ангельскими крыльями жён, таких преданных, как Вера Николаевна Муромцева и Анна Григорьевна Сниткина.

А возможно ли не вспомнить образ старенькой няни, обретающий народную простоту, кротость – благословенный облик «подруги дней моих суровых», поэтически увиденный Буниным:

Они глумятся над тобою,

Они, о Родина, корят

Тебя твоею простотою,

Убогим видом чёрных хат…

Так сын, спокойный и нахальный,

Стыдится матери своей –

Усталой, робкой и печальной

Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья

На ту, что сотни вёрст брела

И для него, ко дню свиданья,

Последний грошик берегла.

Рядом с описанием деревни совсем органично воспринимаются иные страны, будь то итальянские красоты, греческие корабли или древний мир Востока, где и «Тифлис под лунною чадрою», и «в жарком золоте заката Пирамиды», «а сиреневые дали Нила к югу, к дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки…» Да, «немало царств, немало стран на свете». Так или иначе, все произведения Бунина рождаются сквозь призму изобразительного изыска – наполняют сосуд настоянного истинной поэзией бунинского вина.

И всё же! Вернуться в своё отечество И. А. Бунину было суждено тропой Слова, которую не перекрывают границы и расстояния. Дорога не терпит остановки, но и мечтательные путешествия поэта заканчиваются борением ищущего духа. Воронеж, Ефремов, Елец, Орёл, Москва, Одесса, Париж, Ницца… Молодость, зрелость, а затем – бегство от революции и гражданской войны, оккупация Франции, и, хотя, по выражению Владимира Набокова, «ХХ век – век бездорожья», но аллеи Бунина кружат из конца в начало: по аллеям уходят, чтоб забыться и пережить неотвратимые драмы века!

Иное – предназначено Достоевскому. Его судьба – дорога сибирских трактов, полосатых столбов, каторжан (4 года каторги!) и, конечно, мечты о воцарении справедливости: больших исторических реформ и опять – бесконечная протяжённость мысли. Как и Бунин, Достоевский опередил своё время: его подлинный сюжет – силы внутреннего мира человека. Его родословная (сын лекаря), его путь из глубины страны (разночинец, награждённый дворянством) и есть Слово, сказанное о доле народа, обречённого на страдания, но не сломленного испытаниями. Я считаю, что и моё обращение к творчеству Фёдора Михайловича – поклон и знамение в моём пути:

Вдосталь, вдоволь нахлебавшись

Человеческих невзгод,

Что найдёт душа – то, кажись,

С ходу в разум не войдёт!

По расколу время воет,

От измены жизнь дрожит,

И ковчег, спасённый Ноем,

Во спасение открыт.

И Мессии ждёт писатель,

Как монах – Благую весть,

Откровения стяжатель

Повторит: «Достойно – есть!

Как для образа земного

Пристань праведных защит –

Досточтимо действо Слова,

Что подобием хранит.

Достоверна и премудра

Искупительная честь:

Ночь пройти, чтоб видеть утро,

Тьму познать – утратив месть.

Бесы кружат – даль опасна,

И вокруг дорог не счесть!

Но найдётся не напрасно

Та одна, что в жизни есть…»

– Достоевский! Глас из бездны

И прозренье на краю:

Как слова молитв победны

В собирающем строю!

Достоевский! Человек – до стояния: достояние России и стояние за человечество! По-евангельски горячо и по-человечески страстно и сердечно! Вещие предзнаменования движут его героями, а боль «русских вопросов» расширяется до мирового предупреждения.

Через кого в мир приходит преступление? Что таит в себе самодовольство и безразличие? – Распад личности? Подмену в сознании людей и неизбежность революции?.. Что скрывается под маской Ставрогина и подчас узнаётся и в наше время?

Не от края грех поехал –

Не от голода злодей!

Вновь ставрогинское эхо

Вылезает из людей.

Ядовитая улыбка

По-змеиному тонка,

Так – гордыня метит шибко

И разит издалека!

Братство вольного злодейства –

Преступление в уме,

Образец для лицедейства –

Этот облик на земле!

Сладострастье, самомненье –

Самовластья «аналой»…

Иль надежда на прощенье –

Крюк, обвязанный петлёй?

Откуда этот ошарашивающий ужас греха и потусторонняя связь искушения и Благодати? – трагическая схватка Святой Руси и наследия карамазовщины? И опять – неправдоподобное дерзкое беснование?..

Революция 1917 года выпустила на открытую арену созданные Достоевским образы Петра Верховенского и Смердякова. Бесы, окружающие Фёдора Михайловича в XIX веке, рванули и за пределы России, а неизбежная раздвоенность – неуловимость добра и зла – стала горьким уроком для всех, кто стоит на пороге своего пути. «Легенда о Великом инквизиторе», выводы Раскольникова, разврат Свидригайлова, демонизм Ставрогина… Сколько примеров! Но нет точных ответов на трудные вопросы – есть прочитанные нами романы Достоевского.

Так в лице писателя сошлись христианин и художник, мыслитель и психолог. Так соединяются, не существуя отдельно, добродетель и сострадание к людям, монашеский постриг и гражданский подвиг – так и нет лёгких дорог для прозревающей души! Как истый проповедник Веры Христовой Достоевский очерчивает зло – от первых шагов до протестантских метаний и падений человеческого духа.

Что в двуединстве мира победит? За что отвечать и перед чем смириться? Всё слилось в едином потоке: путь в жизни и путь в литературе – неразрывно и до конца! Как воскрешение из мёртвых – его возвращение с эшафота и каторги в литературу! Огневой прорыв творчества будто высвечивает перед писателем его тернистую дорогу, а основная идея – обретение веры – вершит судьбы людей. Таков и замысел о человеке – выстраданный Достоевским.

Теперь конфликты его героев и персонажей вырастают до общечеловеческого масштаба. И можно ли достичь счастья ценой человеческих жертв?.. Судьба Раскольникова открывает ворота на широкую дорогу Достоевского – где, споря и до конца не понимая друг друга, идут Братья Карамазовы… Ведь в итоге, по мысли самого писателя (устами старца Зосимы): «Всякий народ всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали – сейчас был бы рай».

Вера ведёт человека – любовь толкает к таким тайнам, вблизи которых нельзя устоять холодному сердцу…

Христос воскресе! Опять с зарёю,

Редеет долгой ночи тень,

Опять зажёгся над землёю

Для новой жизни новый день.

Как проникновенно в бунинских стихах звучит мотив недосягаемого и каждодневного счастья!.. Не так ли за напряжёнными интонациями, барабанными ударами скульптурного мышления Достоевского проглядывают тонкие иероглифы нежного романтика, бережно сохранившего в памяти лубочные картинки, цельно-гравированные издания на библейскую тему или милые в своей простоте сергиево-посадские игрушки его детства.

Ссылка, солдатчина, безденежье, народная правда-матка… А затем – живая вера и шёпот молитв. Не потому ли у Достоевского – супротив греха – существуют князь Мышкин и Алёша Карамазов, «Тёмные аллеи» Бунина скрывают и смутное, и сокровенное… а понятная обывателю эротика сменяется поэзией женской природы и божественной радостью того мира, в который ступает душа влюблённого… Так, спустя годы, и я прошла эти призрачные аллеи:

По аллеям ходят

Призраки и сны…

Что-то в сердце бродит

От былой весны.

Отчего нам юность

Головы кружит? –

Без оглядки в лунность,

Как в бреду, бежит?

И вовек не знаешь,

Как тот путь дожить,

И всю жизнь мечтаешь

Это повторить.

«Тёмные аллеи» пишутся Буниным живей и зримей, когда в развалинах лежит пол-Европы, когда война доходит до окрестностей Москвы. Голод, старость – у дверей его грасского пристанища присутствие уже поджидающей смерти, а пространство ушедшей, предреволюционной эпохи держит – отголоском Серебряного века – в словесном звучании любви, рассыпанной звонкими самоцветами страстей, характеров и судеб, всё ещё робеющих перед её необъяснимой тягой к совершенству. «Разве бывает несчастная любовь?» – конечно, вместе с главной героиней в рассказе «Натали» спрашивает нас сам Бунин.

Встречаясь на стыке своих юбилеев, И. А. Бунин и Ф. М. Достоевский будто заново узнают друг друга в своём общем ожидании перемен – кажется, ждут и наших открытий?..

Но какие именно перемены нужны России? Могут ли нравственные управлять обществом?.. Достоевский смотрит дальше принятого и дозволенного – его дорога становится трибуной (общественный деятель!): Бунин, попадая в кровавую бойню революции и оценивая результат народной трагедии, прежде сего остаётся певцом природы и стихии чувств – хранителем сердечных тайн, в которых хозяйничает любовь. По их творчеству весь мир и сейчас судит о России.

Однако их строгие лица не менее выразительны и красноречивы, чем бессмертные произведения литературы. Вот и мои художественные впечатления от внешнего облика наших писателей. Так, глядя на кадры кинохроники Нобелевского торжества (1933 год), я вижу своего Ивана Алексеевича Бунина, пережившего горестные годы эмиграции и повторяющейся нищеты. На его лице печать надмирного восклицания, суровая аскеза и скорбящий взор попранного величия – жёсткие в своей печали, пронзительные глаза будто ищут среди потомков единомышленника:

За дворянские обиды,

За огонь в крови –

Кто в лихие годы битвы

Просит о любви.

Будто вышел на прогулку

В незнакомый век,

Вслед стучит по переулку

Одинокий бег.

По земле – земле московской –

Людной Поварской

Бродит гулом отголоска

Возглас вековой.

Помнит вяз иные лета –

Пишется рассказ…

Слышу голос с того света:

Бунин среди нас.

Как и бунинский образ, портрет Фёдора Михайловича Достоевского моё воображение слепило независимо от широко известных фотографий, картин и скульптур:

Достоевский! Черты живые –

Взгляд горяч в неземной глубине:

Будто смотрит сама Россия

С фотографии на стене…

Для меня его лицо – лицо человека, неравнодушного к людям: того, кому можно доверять и которого надо выслушать, чтобы что-то понять в нашем тревожном мире. Так и внешне – вроде ничем не примечательные черты лица, притенённые скользящей дымкой глаза, надёжным куполом завершает открытый лоб мудреца: наверное, чтобы веровать – пожизненные думу думати и, не сворачивая в окольные просторы, идти своей дорогой…

Да, преступление требует наказания, идея – соответствия, Любовь – служения, Вера – подвижничества, прощения и Любви! «Широк человек!» – с волнением повторяет неторопливый читатель, понимающий творчество Достоевского: «Широк в божественном и сатанинском! – и, как подытожил Бунин, «непоколебимо одно: наша твёрдая вера, что Россия, породившая Пушкина, всё же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют её до конца Силы Адовы» (21 июня 1949 года). Таково и назначение писателя в России! Ведь, разделяя все тяготы режимов и произволов самовластья, все явные и скрытые перекосы в правах граждан (с (сословной огромной страны), писатель навсегда остаётся со своим народом в его прошлом и будущем, а в настоящем, по выражению Анны Андреевны Ахматовой, – там, «где мой народ, к несчастью, был».

Когда о Родине кричат,

То ищут истину в уроках:

Двадцатый век! – в твоих итогах

Полно мучительных утрат…

Так – миллионы людей полегли на полях сражений, были расстреляны и сожжены, замучены в тюрьмах и концлагерях… Право вседозволенности – избранности одних народов над другими – залило кровью Россию и Европу, а потому – переступило черту, обозначенную Достоевским и Буниным.

Оттого драгоценна, ювелирна в своей тонкой красоте поэзия И. А. Бунина: как заповедная отдушина, будто прощается с ним – всё время напоминая о себе в его произведениях. Оттого страшно гнетёт чувство недооценённости и невыполнимости того сказочно-яркого восприятия жизни («Тёмные аллеи»), в котором цинизм уступает место молодому задору страсти, беспощадность обстоятельств – безоглядному доверию и нежности, но всё же отчаянию и печали?.. А красота («Чистый понедельник»), не смиряясь с греховностью мира, уходит в монастырские обители, чтоб молиться за всех – и ушедших, и убиенных… Красота смотрит в наступающую темноту ХХ века и не видит опоры в миру, где уже грядут «Окаянные дни».

Разве не эта – сверхдоступная в понимании – красота способна спасти падший мир? Не это ли непостижимое, так близкое Достоевскому, откровение нисходит с грустного лика Сикстинской мадонны?

И русский писатель, заложник своего пророческого дара, остаётся наедине с рафаэлевским шедевром в Дрезденской галерее… Неумолимо летит время! И, соизмеряя подобие и данный с рождения образ, не могу не вступить в их вопрошающее молчание:

Для мирского – желанен поступок,

А в божественном – подвиг велик.

Пусть наш мир и опасен, и хрупок,

Пусть горяч, беспощаден и дик…

Но красот его – нет благодатней,

И надежды встречают в пути,

Если любишь, в беде и утрате

Повторяя: «В ответ не суди…»

Не о том ли душа Рафаэля

Пела в красках на ткани холста,

Так «Сикстинской» святая идея

Неземным совершенством чиста.

– Отчего наши души мельчают? –

Что от алчущих бездн стережёт?..

И мадонны глаза отвечают:

«Если веришь, то чудо спасёт».

P. S. Каждое поколение осмысливает бессмертные идеи Достоевского и Бунина: через весь ХХ век они шли почти рядом, принимая эстафету переходов от равнодушия к оценке, от борьбы за красоту до двусмысленной паузы перед решительным ответом. Наши великие писатели прочитаны и в России, и за границей. Их творческий натиск требует продолжения, которого боятся бесы – от которого шарахаются людские пороки, слабеют недуги и отступает смерть.

Клиника болевых точек России, предварительный диагноз революционных настроений, полярные взгляды интеллигенции, судьбы народов, государств и цивилизаций… Всё современно как никогда! И, хотя труден хлеб писателя, тяга к высшему окрыляет надеждами и открывает глаза в незримое…

Что стоит за безнаказанным преступлением и проповедью греха? Какие беды грозят обществу, если оно поглощено денежной лихорадкой – лишено веры и морали, ставит человека в рабскую зависимость? Почему опасные разделения (положение «униженных и оскорблённых») часто становятся добычей для жестоких интеллектуалов и холодных прагматиков?! И, конечно, вековые пропасти должны быть вовремя отмечены и преодолены мостами политики и культуры. Не это ли предупреждение не услышали в дореволюционной России?.. Может, этим напутствием – во все времена – отвечает нам Фёдор Михайлович Достоевский. Об этом задумывался и с негодованием писал Иван Алексеевич Бунин, потерявший Родину, но не изменивший принципам аристократа и неповторимого лирика.

Как и пушкинские строки – каждый по-своему – почувствовали Бунин и Достоевский, так же и мы недалеко ушли от их страданий, выводов и в своём времени ощущаем глубины и высоты их удивительных прозрений. Оглядываясь на тихие аллеи и ступая на свою дорогу – мы не забываем Слово писателей, подаривших нам и всему миру пограничные рубежи русского сознания.

О, век двадцатый пройден!

Не вынести всего…

Что, состраданью вровень,

Меняет Бытиё?..

Уходят в бездну тени –

Рассвет сияньем чист,

И годы потрясений

Хранит печатный лист.

А где-то – неба Царство,

Далёкий путь во тьме,

Течение пространства

И церковь на холме…

2 мая 2021 года

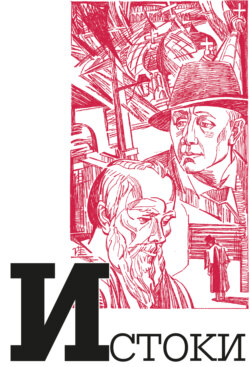

Тактично соблюдая некоторую разумную дистанцию, спешу заметить, что рисунки (портреты и заставки), оформляющие альманах «Истоки», отражают неслучившийся в земной жизни диспут Достоевского и Бунина. Их близкое соседство и художественное различие почтительно объединяет графика.