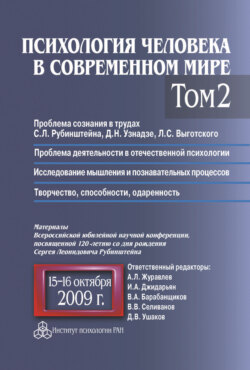

Читать книгу Психология человека в современном мире. Том 2. Проблема сознания в трудах С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготского. Проблема деятельности в отечественной психологии. Исследование мышления и познавательных процессов. Материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения С. Л. Рубинштейна, 15–16 октября 2009 г. - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4

Часть 1

Проблема сознания в трудах С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготского

И. В. Имедадзе, Р. Т. Сакварелидзе (Тбилиси, Грузия)

Принцип развития и проблема бессознательного в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе и З. Фрейда

ОглавлениеРазвернутая теория сознания предполагает систему взглядов на бессознательное психическое. В этом отношении теории Выготского, Рубинштейна и Узнадзе существенно отличаются друг от друга. Что их действительно объединяет, это убежденность в существовании такой реальности. Но какова природа этой реальности, каковы ее структурные и функциональные характеристики – вот что должно быть показано в концепции бессознательного. Если говорить о теории Выготского, то она, как нам кажется, не содержит отрефлексированную систему представлений о бессознательном психическом. В ней можно обнаружить несколько общих замечаний, под которыми, несомненно, подписались бы и Рубинштейн, и Узнадзе. Вот наиболее важные и интересные из них: «Прежде чем описывать и классифицировать явления подсознательного… должны знать, оперируем ли мы при этом чем-то физиологическим или психическим, необходимо доказать, что бессознательное есть вообще психическая реальность. Иначе говоря, прежде чем решать проблему бессознательного как психологический вопрос, надо решить ее как вопрос самой психологии» (Выготский, 1982, с. 339–340). Вопрос этот Выготским решается в том духе, что психология изучает психику, как сложный, целостный психофизиологический процесс, «который совершенно не покрывается его сознательной частью, а потому… в психологии совершенно законно говорить и о психологически бессознательном: бессознательное есть потенциально-сознательное» (там же, с. 146). И далее ставится вопрос, может ли явление, обладающее всеми свойствами психического, не будучи сознательным переживанием, непосредственно производить действие, как это утверждал Фрейд? Ответ Выготского отрицателен, поскольку на это не способно и сознательное психическое явление. Ведь «во всех случаях, когда психическим явлениям приписывается действие, речь идет о том, что действие произвел весь психофизически целостный процесс, а не одна его психическая сторона. Таким образом, уже сам характер бессознательного, заключающийся в том, что оно оказывает влияние на сознательные процессы и поведение, требует признания его психофизическим явлением» (там же).

Узнадзе, несомненно, подтвердил бы, что бессознательное представляет собой психофизическую целостность (целостная природа установки), которое, как таковое, производит сознательные процессы и поведение (установка как основа деятельности). Но у Узнадзе эти положения – составная часть общепсихологической концепции, системообразующим фактором которой является бессознательное явление, обозначаемое термином «установка». Данная система представлений охватывает широкий круг проблем, связанных с онтологическими и функциональными характеристиками бессознательного (установки). В ней разработаны конкретные вопросы взаимосвязи данной категории с категориями сознания (объективации), поведения (деятельности) и личности (субъекта). Одним словом, теория установки есть общепсихологическая концепция бессознательного.

Представления Рубинштейна о бессознательном имеют более конкретный характер, чем у Выготского, хотя и они не восходят до уровня специальной теории. Констатируя принципиальную позицию, что «бытие пси хи чес кого не исчерпывается его данностью сознанию» (Рубинштейн, 1940, с. 9), Рубинштейн прямо указывает на реальность, которая, на его взгляд, покрывается понятием бессознательного – «это переживание, в котором не осознан предмет его вызывающий» (там же, с. 8). Иначе говоря, не то, что бы мы «не знали», «не испытывали» переживание (что, согласно автору, было бы противоречиво и бессмысленно); неосознанным является не само переживание как таковое, а то, к чему оно относится. Если иметь в виду такое переживание как чувство, то его бессознательность проявляется в отсутствии соотнесенности с предметом или лицом, на которое оно направлено и которое его вызывало. Прямо говорится, что настроение часто создается вне контроля сознания, т. е. бессознательно. Словом, если я в плохом настроении, но не знаю, чем оно вызвано, то данное состояние квалифицируется, как бессознательное. Реальность существования подобного бессознательного переживания «как психического факта – в его действенности, в его реальном участии в регулировании поведения» (Рубинштейн, 1957, с. 277).

То, что такое переживание реально и действенно, едва ли подлежит сомнению, но можно ли его считать бессознательным – это еще вопрос. Во всяком случае, большинство специалистов, по-видимому, ответили бы на него отрицательно. Так, в частности, поступили бы психоаналитики во главе с самим Фрейдом. Он посчитал бы такое понимание бессознательного примером поиска бессознательного в сознании. Таковыми являются указания на низшие ступени сознания, слабые или туманные представления и переживания в качестве бессознательных феноменов. Чувство, лишенное определенности в смысле своей причины, и есть пример подобного переживания, находящегося в сфере сознания, но никак не бессознательного, поскольку о нем человек «знает» из непосредственного опыта, он его «испытывает». По Фрейду, «бессознательное представление есть такое представление, которого мы не замечаем, но присутствие которого мы должны тем не менее признать на основании посторонних приз на ков и доказательств» (Фрейд, 2001, с. 43). Вышеотмеченное представление (т. е. переживание), пусть даже беспричинное, – это феномен сознания.

Комментарий Узнадзе был бы, скорее всего, схожим. Но между его позицией и позицией Фрейда есть существенная разница, отрефлексированная самим автором теории установки. Бессознательное – это нечто психическое, не являющееся переживанием. Так же, как и для Рубинштейна, для Узнадзе словосочетание «бессознательное переживание» противоречиво и бессмысленно, тогда как Фрейд уверенно говорит о бессознательных представлениях, мыслях, чувствах, стремлениях, намерениях, т. е. переживаниях. Бессознательное – это обычное переживание, выдворенное за пределы сознания, иначе говоря – переживание минус сознание. Именно так характеризует точку зрения Фрейда Узнадзе, считая ее неприемлемой, так как «наши представления и мысли, наши чувства и эмоции, наши акты волевых решений представляют собой содержание нашей сознательной психической жизни, и когда эти психические процессы начинают проявляться и действовать, они по необходимости сопровождаются сознанием» (Узнадзе, 1961а, с. 41).

Автор теории установки в нескольких работах высказал свои замечания по поводу фрейдовского понимания бессознательного. По его мнению, понятие бессознательного в психоанализе охватывает лишь репрессированные содержания, природа и структура которых тождествен на аналогичным содержаниям сознания. Это те же переживания, но о них индивид уже не ведает. Но поскольку переживание на то и переживание, что дает о себе знать (т. е. сознается), то бессознательные психические содержания есть нечто невозможное. Но даже будь это возможно, такое понимание бессознательного бесполезно для решения вопроса, наиболее интересующего Узнадзе, – вопроса развития психики. Решая этот ключевой для теории установки вопрос, «мы должны допустить наличие какой-то формы существования психики, которая не совпадает с сознательной формой ее существования и, нужно полагать, предшествует ей» (Узнадзе, 1961а, с. 6). Ясно, что репрессированное бессознательное, имея первоисточником сознание, ни логически, ни фактически не может выступать в качестве искомой первичной ступени психической организации.

Идентифицируя установку и бессознательное, Узнадзе высказывается в том смысле, что понятие бессознательного – лишнее понятие, и оно с успехом может быть заменено понятием установки, имеющим большую определенность и достоверность. Свою теорию Узнадзе сопоставляет толь ко с психоанализом, не видя более серьезного учения о бессознательном в мировой науке. Тем не менее, и фрейдовское понимание бессознательной психики не может быть принято, поскольку, во-первых, оно, будучи репрессированной психикой, вторично по отношению к сознанию, а поэтому не может быть использовано для обоснования факта наличия развития в психике. Во-вторых, оно подразумевает переживания, живущие и действующие вне поля сознания, что, по мнению Узнадзе, является нонсенсом.

Оба эти положения можно оспорить. Дело в том, что в психоанализе бессознательная сфера не исчерпывается вытесненной из сознания пси хи кой. В последних работах Фрейд даже указывает на четыре функциональных качества бессознательной психики: предсознательное, вытесненное, архаическое наследие и собственно бессознательное (Какабадзе, 1982). Последняя форма психики всегда и обязательно бессознательна. Остальные находятся в различных отношениях с сознанием. Особенность их генезиса в том, что некогда они были содержанием сознания и обладают способностью возвратиться обратно. Именно в отношении такого бессознательного и справедлива критика Узнадзе, согласно которой понятие бессознательного Фрейда не годится для решения вопроса генезиса психики. В самом деле, производная от сознания бессознательная психика не может быть условием возникновения сознания. Зато на «собственно бес сознательное» подобное замечание не распространяется, ведь оно «из начально бес сознательно», а потому уже нельзя сказать, что это обычная психическая жизнь, но только не освещенная лучом сознания. «Ид», как форма существования бессознательного, принципиально противостоит психике «Эго». Различия касаются как генезиса (будучи древнейшей ступенью психики, «Оно» предшествует и сознанию, и «Я», из него произрастающему), так и природы (содержание, принципы действия и пр.). В этом смысле они вообще антиподы. Достаточно вспомнить, что руководящим принципом «Ид» является не приспособление, а удовольствие. Если, как утверждает психоанализ, такая психика действительно существует, то она принципиально отличается от всех других видов психической жизни. Для нашего анализа достаточно подчеркнуть, что Фрейд допускал существование такой разновидности бессознательной психики, которая не может быть описана, как обычные психические процессы или переживания, лишенные признака сознания. Сфера бессознательного не исчерпывается ими, но существование подобных психических содержаний в психоанализе сомнений не вызывает.

Зато в этом сомневается Узнадзе. Автор теории установки исходит из того, что «каждый отдельный факт переживания именно в силу того, что оно – переживание, изначально известен субъекту, т. е. он существует не только объективно как факт, но и субъект знает о его существовании. Иначе говоря, переживание не только факт, но, вместе с тем, непременно и факт сознания» (Узнадзе, 2004, с. 33). Развернутый критический анализ данной точки зрения нами уже предпринят (Имедадзе, 2008), здесь отметим лишь самые основные моменты.

Теория установки прошла несколько этапов развития. На последнем этапе ее автор вплотную занялся исследованием вопроса о соотношении сознательного и бессознательного уровней психической жизни в рамках «концепции объективации». Скончавшись в зените творческой жизни, Узнадзе не успел завершить разработку этой теоретической модели. В контексте нашего анализа ключевым моментом является признание установки бес сознательной психической реальностью. До этого установка рассматривалась лишь с точки зрения методологической задачи опосредования физического и психического («постулат непосредственности») и считалась бессознательной, но психофизически нейтральной действительностью. Рассмотренная с точки зрения принципа развития, она стала пониматься как первая ступень развития психики, предшествующая и определяющая любую психическую активность, поведение и переживание. При этом, коль скоро «установка – это состояние субъекта как целого, то можно пред положить, что она дана не в виде некоего определенно переживаемого, частного психического содержания, а действует, не будучи пред став лен ной в сознании, и в этом смысле ее можно считать нефеноменальным процессом» (Узнадзе, 2004, с. 83). И уже без всяких пред положений, более определенно: «само собой разумеется, что целостное состояние не отражается в сознании субъекта в виде его отдельных само стоя тельных переживаний» (Узнадзе, 1961б, с. 178), причем это относится ко всем процессам и переживаниям, пусть даже к таким «целостным», как эмоции. Таким образом, для Узнадзе бессознательность установки означает не просто существование вне рефлексивного сознания (т. е. необъективированное), но и то, что она не является когнитивным, эмоциональным или волевым «частным психическим фактом».

Для понимания отношения этих известных переживаний и процессов с сознанием следует обратиться к представлениям Узнадзе о двух уровнях психической жизни. Второй уровень – это «план объективации», т. е. сознательной когнитивной и волевой активности личности. На этот типично человеческий уровень активность поднимается при возникновении препятствий в ходе реализации импульсивного поведения первого уровня. В этом случае отдельные акты практического поведения и непосредственно связанные с ними перцептивные, мотивационные, эмоциональные и иные переживания постоянно сменяют друг друга в автоматическом режиме, без какого-либо вмешательства субъекта, иначе говоря, не осознаваясь.

Активность психики при объективации заключается в том, «чтобы сделать усилие и снова пережить то же самое, на чем она остановилась» (Узнадзе, 1961б, с. 189). Объективация как задержка нужна для того, чтобы и само переживание, и ее объект стали достоянием нашего Я, т. е. осознанными. На специфически человеческом уровне активности происходит объективация собственного Я и поведения. Первый уровень работы психики специфичен для животного, хотя и человек нередко действует в плане импульсивного поведения, т. е. бессознательно.

Согласно теории Узнадзе, в основе обоих уровней поведения лежит особый регуляторный механизм – установка, обеспечивающая их целесообразное осуществление. Установка принадлежит к сфере бессознательной психики. Но есть существенная разница между бессознательной психикой, в форме которой протекает импульсивное поведение, и установкой. Они не могут быть идентичны логически, поскольку установка предшествует и определяет всякое, в том числе протекающее вне поля сознания, поведение (психическую активность). По сути, в случае установки мы имеем дело с нефеноменальным бессознательным, а в случае психической активности на импульсивном уровне – с нерефлексированными, бессознательными переживаниями. Своеобразие и конкретные характеристики этих переживаний заметно отличаются друг от друга в зависимости от того, кто является субъектом поведения (животное, ребенок, взрослый человек с больной или здоровой психикой). Но в любом случае это разные виды переживаний.

Следовательно, говорить о бессознательных переживаниях не только возможно, но и необходимо. Психическая жизнь животных состоит исключительно из таких переживаний, да и психическая жизнь человека также час то протекает в такой форме. Импульсивная активность охватывает непроизвольные психические процессы, осуществляемые без намеренного контроля или в автоматическом режиме, причем не исключая при этом параллельно протекающую сознательную активность. Идя по улице, мы действуем целесообразно, ориентируясь в среде при помощи образов восприятия, хотя наше сознание в это время может быть занято совершенно иным содержанием – какими-то мыслями, воспоминаниями, беседой и пр. В данном случае образы восприятия – суть бессознательные переживания, «де лающие свое дело» без помощи сознания. Но при необходимости процесс восприятия тотчас же перемещается в область сознания, приобретая характер наблюдения, а если и это окажется недостаточным, то соответствующие отрезки ситуации будут разработаны и представлены с активным участием высших когнитивных функций. С осознанием переживаний и их содержания активность переходит на второй уровень, уровень объективации, или произвольного поведения. В дело подключаются такие психические процессы, как внимание и мышление, реализующиеся только в плане сознания. Инициированная объективацией теоретическая активность призвана выявить причины неполадок в импульсивном поведении, а воля обеспечивает дальнейшее осуществление практического поведения. Однако в данном контексте главное то, что все это освещено лучом сознания.

Таким образом, переживаемая психика может быть как сознательной, так и бессознательной. Человек может осознавать свои переживания и их содержание. В этом случае психическая жизнь предстает в трех формах или ступенях: 1) нефеноменальная психика (установка); 2) неосознаваемые переживания и психические процессы; 3) сознание. Следовательно, в теории Узнадзе, рассуждая в перспективе ее логического развития, можно говорить о двух видах бессознательного: установка и возникающая на ее основе бессознательная психика. Установка не покрывает всю область бессознательного. Понятие установки не заменяет полностью понятие бессознательного. Поэтому, вопреки утверждению Узнадзе, понятие бессознательного не является лишним понятием.

Литература

Выготский Л. С. Психика, сознание, бессознательное. Собрание соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 1.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. Собрание соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 1.

Имедадзе И. В. Является ли бессознательное лишним понятием // Вестник грузинской психологии. 2008. № 1. С. 67–79. (На груз. яз.).

Какабадзе В. Л. Теоретические проблемы глубинной психологии. Тбилиси: Мецниереба, 1982.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Гос. уч. – пед. изд-во, 1940.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М.: Изд-во академии наук, 1957.

Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы теории установки // Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси: Изд-во академии наук Грузии, 1961.

Узнадзе Д. Н. Основные положения теории установки // Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси: Изд-во академии наук Грузии, 1961б.

Узнадзе Д. Н. Общая психология. М.: Смысл, 2004.

Фрейд З. Некоторые замечания относительно понятия бессознательного в психоанализе // Зарубежный психоанализ / Хрестоматия. СПб.: Питер, 2001.