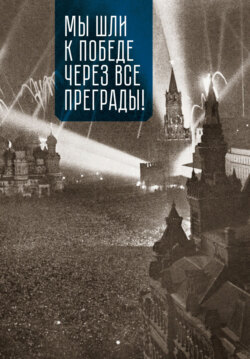

Читать книгу Мы шли к Победе через все преграды! - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4

Терве, Суоми![1]

И вновь – дорога и тревога, и вновь – с Финляндией война

ОглавлениеУдивительнейшее свойство людской памяти – помнить не только то, что непосредственно относится к данному человеку, но и ко всему родному своему народу. Как отлично сказал поэт-фронтовик Леонид Хаустов: «Воспоминанья эти – не мои: они зовутся памятью народа».

В последнее время я в Калининском районе бываю очень редко, разве что в Концертном зале, но каждый раз непременно в любую погоду считаю своим долгом прийти и постоять около Мемориального камня в честь наших воинов – не только так называемой Зимней войны, но и войны Великой Отечественной, которая для нас, ленинградцев, непременно была не только войной с Германией и её союзниками, пришедшими на нашу землю с запада, но и с финскими войсками, которые напали на нас с севера.

Финляндия и Россия, Финляндия и Советский Союз и опять – Финляндия и Россия. Одно время (примерно до середины 80-х годов) – почти полное безмолвие: в школьных учебниках – один обтекаемый абзац, в вузовских – сухая статистика. Нам, журналистам, давались «накачки»: «Не надо говорить: ВОЙНА. Надо говорить и писать: КАМПАНИЯ». Вот такими «кампанейскими» были идеологи времён Хрущёва-Брежнева! Но была и народная память и даже наша, детская, у поколения рождённого после майских салютов 1945 года.

Семья наша большой никогда не была, но зато были верные друзья, прежде всего по работе, а это фактически в ту пору – продолжение родни. Так вот, только у нас СЕМЬ человек сложили свои головы от финских пуль и снарядов, в том числе и легендарный токарь-виртуоз, наш близкий родственник, Сергей Малышев. Он стоял за своими токарными станками даже не в заводских цехах, а в научно-исследовательских институтах. Как потом нам говорили, для науки его гибель была большой утратой.

Не стану вас утомлять цифрами, схемами, картами, тем более что вполне можно обратиться к книгам историков отца и сына Барышниковых, к двухтомнику издательства «Полигон». Есть и другие книги и сборники последних лет выпуска. Что можно сказать? Почти всегда – сухо, скупо, бесстрастно, с погружением во многие тактико-технические подробности, которые затмевают главное – взаимоотношения противников.

Лично я как литератор подхожу с этим событиям с нашей, творческой, стороны дела. Во-первых, на моей памяти рассказы моего отца сценариста, драматурга, очеркиста, критика, литературного педагога, автора документальных кинолент на интересующую нас тему «За рекой Сестрой» и «Пенаты» Николая Афанасьевича Сотникова (1900–1978). Найти для демонстрации перед молодыми драматургами оба фильма нам с отцом не удалось. Пришлось довольствоваться словами.

Отец вспоминал, что вскоре после окончания «КАМПАНИИ» в Ленинград приехал очень хорошо подготовленный в военном отношении, прошедший боевую школу на Дальнем Востоке прозаик и публицист Владимир Ставский. В ходе боёв за освобождение Псковщины он, журналист, примет на себя командование полка и погибнет под Невелем. А тогда Ставский не просто просил, а требовал от литераторов собрать материал для спешно издаваемого однотомника, посвящённого финским событиям. Пытался я в библиотеках найти эту книжку. Пока не нашёл, но со школьных лет читал о событиях на Карельском перешейке отдельные очерки и рассказы, которые нам настоятельно рекомендовала наша библиотекарь, обладавшая несомненными педагогическими способностями, и мы, мальчишки, с жадностью читали о тех зимних днях, а затем благодаря нашей наставнице «плавно переходили», как она выражалась к событиям после 22 июня 1941 года.

Мощный пулемёт. Прицельная стрельба. Напротив – русские, которых финны именуют презрительной кличкой руси. И добавляют в возгласе: «Руси – пуко!» Сразу перевести на русский язык трудновато, но смысл именно таков: «Русские! Получайте удары финками!» Но для этого надо, чтобы бой был рукопашным или же хотя бы ближним, ибо финны метали свои пуко очень сильно и точно. Фотоснимок редкий. Он показывает, какой была вторая война Финляндии с СССР. Скорее всего, это начало так называемой Зимней войны

В 1967 году летом у нас, студентов филфака, востфака и журналистики по специальностям «спецпропаганда на войска и население противника» и «военный перевод» были курсантские (ещё не офицерские) сборы в 30-м гвардейском корпусе, который тогда в районе Выборга прикрывал северные границы и был готов быстро развернуться в общевойсковую армию. Мне замполит танкового полка, где мы жили и учились, дал задание выступить с лекциями и беседами о нашем «северном соседе», как умиротворительно тогда называли Финляндию. Я написал письмо отцу в Москву, отец ответил, приведя много примеров фантастического зверства финнов над военнопленными и мирным населением. Я тут же пустил эти факты в дело. Замполит остался доволен и предложил мне подумать о смене профессии, пообещав мне роту с перспективой на батальон в качестве политрука. К письму отца я добавил и другие факты, но всё это не перечислительным образом, а включено в публицистический текст.

Впоследствии я помогал своим коллегам, военным журналистам, делать специальную подборку для газеты «На страже Родины». Факты вопиющих зверств потрясли даже их, профессионалов, ибо я при всём своём обострённом интересе к делам военно-политическим как носил штатскую одежду, так и продолжал её носить. В статье для широкого читателя (а читать нас будут и женщины) я не решаюсь подробно описывать самых вопиющих зверств. Скажу лишь о том, что пойманную медсестру финны проволокой привязали к дереву в обнажённом виде и всю буквально напичкали взрывчаткой!

Вообще, все разговоры о том, что именно американцы во Вьетнаме первыми применили злодейскую тактику подбрасывания вьетнамским детям игрушек-взрывалок, мы должны опровергнуть: первыми были финны. Примеров – десятки, если не сотни. Примеров описанных, учтённых. А сколько всего их! Не счесть!

В ходе «горбатой» перестройки и ельцинистских «реформ» голову подняли вроде бы русские (но я ведь, опытный кадровик, во все их документы не заглядывал: вдруг какая-нибудь скрытая раньше «финляндинка» да и выскочит!) стали утверждать, что никаких «кукушек» не было, что это «ложь советской пропаганды». Послать бы этих негодяев в приграничные леса – им бы «кукушата» разрывной пулей в одно место (любимый объект стрельбы!) напомнили бы о своём существовании!

Другие негодяи стали прославлять Маннергейма, а кое-кто додумался до того, что присвоил ему титул «спасителя Ленинграда»: мол, не стал брать город, пожалел, вспомнил о своих походах в юнкерские годы в публичные дома в районе нынешнего Лермонтовского проспекта (большой сексопат был, к тому же!).

Недаром на могилу Маннергейма коленопреклоненно возложил цветочки один наш очень-очень хорошо знакомый незнакомец! (Смотри фотографию чествования друга Гитлера, Франко, и Салазара в книге Л. Власова «Маннергейм». «Молодая гвардия», 2005, на вкладке рядом со страницей 225). Вот они, кульбиты послегорбачевской политики!

Мало кто знает, но на сцену Театра имени А. С. Пушкина была приглашена труппа финского драмтеатра с пьесой «Маннергейм» некоей бывшей жительницей Выборга. О, ей-то уж есть о чём сожалеть! А как вы думаете, о чём говорят финские туристы, приезжающие в наш город на автобусах? О музеях, дивных пригородах, красотах городских пейзажей?.. Их излюбленная тема – «наша родная Карелия, наш, финский, Крым».

Хитрая эта выборжанка: опустила все боевые действия! Перед нами – сперва юнкер, над которым издеваются другие юнкера, а затем – больной одинокий старик на швейцарском курорте. Говоря словами Маяковского, «вот и жизнь пройдёт, как прошли Азорские острова». О том, как сей старик отдыхал у португальского фашиста Салазара, как разъезжал на его комфортном броневике – ни слова. Получается, что прямичком попал на Альпы! Помогает в быту вояке финская бабушка, «подруга дней его суровых, голубка дряхлая его», говоря теперь уже словами Пушкина. Играет актриса эту бабку неплохо, а мы люди объективные. И надо же такой беде случиться, что отправляясь за кулисы, актриса (явно не по роли) споткнулась и так гробанулась, что зал, начинённый финнами, затрепетал!

Вы меня можете спросить: «А откуда ты всё это знаешь?». Да как не знать, когда я и моя ученица, студентка журфака, были ЕДИНСТВЕННЫМИ, кто попросил наушники в гардеробе, чтобы слушать синхронный перевод. Финнам наушники были не нужны. Они не за наушниками приехали на этот спектакль СПЕЦИАЛЬНО. Дело это чисто политическое, и мы надеемся, что оно ещё не закрыто.

После окончания спектакля Маннергейм в мундире выходит из роли и вступает в директорскую ложу, откуда машет ручками финнам. Это, опять же, не театральный жест, а провокация в чистом виде: гляди-тко, взяли мы наконец Невскую твердыню!

Кто это безобразие вообще разрешил, мы ещё попытаемся уточнить, ибо нет безнаказанного зла!

А несколько раньше в газете «Деловой Петербург» появилась информация о том, что в частном отеле в вестибюле установлена скульптура Маннергейма. А затем в так называемом Законодательном собрании (ну и названье, прости господи!) был поставлен вопрос о мемориальной доске в честь Маннергейма.

Ещё попозже в нескольких издательствах вышли книги, так или иначе прославляющие сего «спасителя» града на Неве. Пальма первенства безусловно принадлежит книге Леонида Власова «Маннергейм», вышедшей в свет в некогда достойной серии «Жизнь замечательных людей». (Явно автор сего текста – духовный родственник изменника Родины генерала Власова!) Л. Власов дошёл до того, что стал поливать грязью доблестных защитников полуострова Ханко. Л. Власов превозносит речь Маннергейма, обращённую к советским защитникам полуострова, и называет отличный, по-запорожски ядрёный ответ наших молодцов «ханковской грязью Дудина и Пророкова», чернит он и художников Кукрыниксов. Текст язвительного ответа наших финнам не является секретом: он опубликован в 12-томном издании «Венок памяти» издательства «Советская Россия», и вы можете его прочитать.

Если уж за что критиковать Сталина, то – справа, а не слева (по нынешней системе координат): он наградил орденом Победы румынского короля Михая за разрыв союза с Гитлером и вычеркнул имя Маннергейма из списка военных преступников. Таким образом, соратник Гитлера помер как буржуйский пенсионер-отставник среди альпийских лугов.

Очень сожалею, что на предложение Мерецкова наступать дальше, за Выборг, Сталин ответил примерно так: «Успех войны будет решаться в Берлине, а не в Хельсинки».

А дальше пошла полоса сравнительно нейтральных отношений. Первые путёвки в капстраны были финскими, на прилавках магазинов появились молочные продукты и финские яйца, мы стали носить финские зимние сапоги и шерстяные финские костюмы (и то, и другое носил и я – как покупатель был доволен). Апофеоз – мебель и бумага! Хотя я и изучаю самостоятельно товароведение, но отвлекаться не стану. Скажу лишь, что финская мебель куда удобнее, наряднее и практичнее творений бывших подданных короля Михая.

Сам же Маннергейм с фашистами, которых не смела́ с лица истории наша Победа, продолжал дружить. Он разъезжает на автомобиле самого́ Салазара, встречается с ним, как и с братом Франко Франциско Франко. Ну и компания! Вообще-то правомерно говорить о ФИНСКОМ ФАШИЗМЕ в чистом, так сказать виде. Достаточно вспомнить планы Маннергейма и его приспешников о Великой Финляндии от Невы до Урала с включением в состав сего государства ВСЕХ угро-финских народов СССР! И тут надо сделать важный акцент: до сих пор не проанализированы вопросы сотрудничества и духовного единства представителей этих народов с финскими фашистами. А работы тут у нас – непочатый край!

Полная противоположность Л. Власову – А. В. Шишов, автор очень нужной и полезной книги (её надо держать на рабочем столе каждому русскому патриоту!) – «Враги России с древнейших времён до наших дней» издательского дома «Вече», где имеется и глава «Барон в маршальском чине, трижды воевавший против Советской России». Кто это такой, и так ясно. Но самое интересное в том, что до конца жизни Маннергейм не научился бегло и чисто говорить по-фински как финн, а ведь к шведам отношение в стране Суоми, прямо скажем, неоднозначное…

И, наконец, – последние штрихи. В один из дней Победы на одном из телеканалов (не главных) шёл такой «праздничный» фильм, как финская лента «В тылу врага». Герои – финский диверсионный взвод, действующий за линией фронта. Враги – это мы. А кто такие телевизионщики, оскорбившие память наших героев? Тоже враги! И поопаснее тех.

Три ярких, как трассирующие пули, воспоминания. Стрелка Васильевского острова. Автобус. На асфальте лежит финн. Как сказала переводчица, умирает. Русский пожилой шофёр, выразившись, крепче не придумаешь, отрезал: «Они моего друга сапёра живьём сожгли!»

Второй эпизод. В середине 50-х годов довольно большим тиражом появляется в продаже том «Калевалы». Мальчишки читают взахлёб, хотя это и стихи, а не проза, к которой они привыкли. Отец одного моего приятеля, полистав книжку, мне и сыну заявил: «Читали бы лучшие русские былины! Знаю я их пропаганду: мельница Сампо перемелет всех врагов Суоми, финский богатырь заточит свой меч на уральских скалах!..»

Этих ребят из Сестрорецка нам не забыть: финны убили их родителей, лишили их крова. А маленькую родственницу поэта-блокадника Анатолия Молчанова убил финский снаряд в посёлке Дибуны уже после снятия блокады немецкой, но оставалась и продолжала действовать блокада финская. Фото Л. Прусьяна

Во время Зимней войны 1939–1940 годов Красной Армии удалось преодолеть оборону финнов

И на сладкое – анекдот. Как мне говорил мой дядя, кадровый рабочий Ижорского завода, боец Ижорского батальона: «У нас до войны группу передовиков труда в Сестрорецк в санаторий отправили. Была грибная пора, а они все страстные грибники. Собирали, собирали грибочки и где-то тихой сапой перешли реку Сестру… Вернулись они через недели три, но уже – через Москву! То-то было переполоху на заводе! Хорошо отдохнули ребята!»

…В большом зале Дома журналистов на Невском проспекте мы с моим учителем, завлитом театра «Родом из блокады» А. Я. Гребенщиковым, проводим вечер «Ленинградские писатели – участники вооружённых действий против Финляндии». Мне как бывшему писательскому кадровику поручено составить список. Составил, хотя и неполный: 40 человек – только из Ленинграда! А ведь были ещё и добровольцы-москвичи.

Звучали стихи, скупо цитировалась проза. Все пришли к выводу о том, что «Зимняя» война была генеральной репетицией войны большой. Жаль, не все чисто военные уроки удалось учесть, но в плане духовном именно тогда появилось понятие писатель-фронтовик, именно тогда набрала силу наша поэзия, удар по врагу которой можно сравнить с залпом легендарных «Катюш».

Н. Н. Сотников