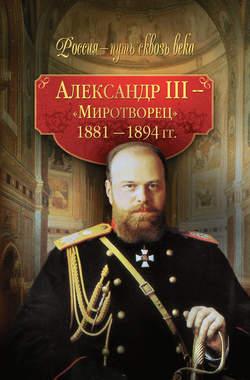

Читать книгу Александр III – Миротворец. 1881-1894 гг. - Коллектив авторов - Страница 9

Личность императора

ОглавлениеИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. БЕНУА. «И тут я впервые увидал Александра III совершенно близко, – вспоминает он о 1889 годе. – Меня поразила его „громоздкость", его тяжеловесность и – как-никак – величие. До тех пор мне очень не нравилось что-то „мужицкое", что было в наружности государя, знакомой мне по его официальным портретам… И прямо безобразною казалась мне на этих портретах одежда (мундир) государя, – особенно в сравнении с элегантным видом его отца и деда… Но вот в натуре обо всем этом забывалось, до того самое лицо государя поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд его светлых (серых? голубых?) глаз. Проходя под тем местом, где я находился, он на секунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю то, что я тогда почувствовал от встречи наших взоров. Этот холодный стальной взгляд, в котором было что-то грозное и тревожное, производил впечатление удара. Царский взгляд! Взгляд человека, стоящего выше всех, но который несет чудовищное бремя и который ежесекундно должен опасаться за свою жизнь и за жизнь самых близких! В последующие годы мне доводилось несколько раз быть вблизи императора, отвечать на задаваемые им вопросы, слышать его речь и шутки, и тогда я не испытывал ни малейшей робости. В более обыденной обстановке (при посещении наших выставок) Александр III мог быть и мил, и прост и даже… „уютен“. Но вот в тот вечер в Мариинском театре впечатление от него было иное, – я бы даже сказал, – странное и грозное».

АЛЕКСАНДР III (26.02.1845-20.10.1894 гг.) – император с 1 марта 1881 г., второй сын императора Александра II.

Александр с детства готовился к военной карьере. Когда умер от туберкулеза его старший брат – цесаревич Николай Александрович (12 апреля 1865 г.), Александра объявили наследником престола. 28 октября 1866 г. состоялось бракосочетание Александра Александровича с дочерью датского короля Христиана IX принцессой Луизой-Софией-Фредерикой-Дагмарой, в православии Марией Федоровной. В этом браке родилось пять детей.

В 1868 г. наследник престола возглавил особый комитет по сбору и распределению пособий голодающим в губерниях Европейской России. Он участвовал в заседаниях Государственного совета и Комитета министров, был атаманом казачьих войск. На военной службе дослужился до должности командира Гвардейского корпуса. Он участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В кон. 1870-х гг. создал Общество Добровольного флота (председатель – К. П. Победоносцев), собиравшее пожертвования на строительство нового поколения военных судов России.

Александр III знал и любил русскую культуру литературу историю, был одним из создателей и председателем Русского исторического общества, заботился о восстановлении исторических памятников.

Александр вступил на престол после убийства народовольцами его отца, Александра II. Сын не стал продолжать реформы, начатые отцом, считая, что либеральная политика губительна для России, ведет к разрушению великой страны. В исторической науке это время получило название контрреформ.

В начале царствования Александра III внутри правительства разгорелась борьба между либеральными и консервативными министрами. Сам Александр III придерживался консервативных взглядов. 8 марта 1881 г. он отверг проект конституции, составленной министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым. В ней предлагалось ввести общероссийский представительный орган. Выслушав сторонников и противников проекта, император закрыл заседание и более не возвращался к этой теме. 29 апреля 1881 г. император обнародовал Манифест «О незыблемости самодержавия», составленный Победоносцевым и М. Н. Катковым. После этого подали в отставку М. Т. Лорис-Меликов, Д. А. Милютин и другие либеральные деятели прежнего царствования.

Контрреформы, консервативный поворот в политике Александра III не означал полного отказа от преобразований. Продолжалась крестьянская реформа. 28 декабря 1881 г. издан закон об обязательном выкупе крестьянами надельной земли и понижении выкупных платежей. Была отменена подушная подать, т. е. подать с каждой души на крестьянском дворе.

В 1882 г. учрежден Крестьянский банк (начал действовать с 1883 г.). Банк предоставлял крестьянам ссуды для покупки земли в частную собственность. В 1880-х гг. был издан ряд законов, определявших права рабочих и условия их найма. Для контроля за исполнением владельцами-работодателями законодательства учредили фабричную инспекцию.

Министры финансов Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградский и С. Ю. Витте начали крупные экономические и финансовые реформы, которые получили одобрение и поддержку императора. С 1891 г. таможни получили возможность оградить отечественную промышленность от притока дешевых иностранных товаров, наводнявших русский рынок. В условиях бурного экономического подъема курс рубля быстро вырос и окреп. Началось строительство крупнейшей в мире Транссибирской железнодорожной магистрали. Единственным трудным испытанием, пережитым в эти годы Россией, стал массовый голод 1891 г., вызванный неурожаем.

При Александре III за Россией были закреплены земли Средней Азии, а в отношении национальных окраин впервые с тыла проводится политика их насильственной русификации. В 1881 г. он восстановил в Европе «Союз трех императоров» – России, Германии и Австро-Венгрии, который, однако, просуществовал недолго. В 1887 г. Александр прервал союзнические отношения с австрийцами и не дал возможность Германии подготовить новое военное вторжение во Францию. Он вынудил Вильгельма I отвести крупную германскую армию от французской границы. В 1891–1893 гг. Александр III удивил весь мир, оформив военный и политический союз России с республиканской Францией. Русского царя именовали Миротворцем как в России, так и за границей.

17 октября 1888 г. у села Борки под Харьковом в результате теракта потерпел крушение царский поезд. Александр III и его семья чудом остались живы. Император руками держал крышу вагона, пока члены семьи выбирались из-под обломков.

Александр III скончался после непродолжительной болезни почек. Он находился тогда в Крыму в Ливадии, в кругу своей семьи.

Главными итогами царствования императора Александра III стали внутренняя стабильность России, подъем ее промышленности и сельского хозяйства, значительно повысивший уровень жизни народа. Вс. В.

ИЗ «КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ» ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. «Ни один очерк царствования Императора Александра III не в состоянии дать более яркой характеристики новой эпохи русского самодержавия, чем описание коронования Их Величеств в 1883 г. Иностранные гости, проведшие в Москве незабвенную неделю с 10 по 17 мая, почувствовали, что они присутствовали при том, как создавалась история новой России. Казалось, что новая Россия, со всеми ее неограниченными возможностями, выявила свой полный новый облик в древней столице русских царей. С конца апреля прилив сотен тысяч приезжих из различных губерний и областей, а также из-за границы, почти утроил население Первопрестольной. Экстренные поезда прибывали в Москву почти каждый час и доставляли коронованных особ Европы, членов царствовавших домов и представителей иностранных государств. Министр Императорского двора, бывший председателем комитета по приему высоких гостей, буквально разрывался на части, с трудом поспевая с вокзала на вокзал, следя за последними приготовлениями и за строгим исполнением служебного церемониала. По установившемуся обычаю, прибывавших высочайших особ должны были встречать на вокзале и сопровождать повсюду лица по положению равные, а это означало, что мы, великие князья, должны были все наше время уделять прибывшим высоким гостям. Я должен был оказывать знаки гостеприимства эрцгерцогу Карлу-Людвигу австрийскому и его поразительно красивой жене Марии Терезии. Мы очень быстро подружились, хотя меня и утомляло сопровождать их повсюду, давая бесконечные объяснения относительно церквей, музеев, исторических зданий и Святых Кремля. Должно быть, я хорошо справился с моей не слишком завидной миссией, так как к концу празднеств мои высокие гости выразили желание посетить С.-Петербург и просили Царя, чтобы я их сопровождал в столицу.

Коронационные празднества открылись торжественным въездом Государя и его семьи в Москву. В половине девятого утра великие князья и иностранные принцы ожидали верхом на конях у крыльца Троицкого дворца выхода Александра III, чтобы сопровождать его при въезде в Кремль. Ровно в 10 час. утра Царь вышел из внутренних покоев, сел верхом на коня и подал знак к отбытию. Он ехал один, впереди нас всех, эскадрон кавалергардов ехал впереди кортежа и возвещал его приближение народу и войскам, которые стояли шпалерами вдоль всего пути следования. Длинный поезд золотых карет следовал за нашей кавалькадой. В первом экипаже сидела Императрица Мария Федоровна с восьмилетней великой княжной Ксенией и Королевой греческой Ольгой. Остальные великие княгини, принцессы королевской крови и заслуженные статс-дамы разместились в остальных каретах кортежа.

Громовое „ура“ сопровождало нас по всему пути следования до Иверской часовни, где Император сошел с коня и, в сопровождении Императрицы, вошел в часовню, чтобы поклониться иконе Иверской Божией Матери. Мы въехали в Кремль через Спасские ворота и подъехали к Архангельскому собору. Официальная программа дня закончилась молебствием, отслуженным митрополитом Московским при участии хора Придворно-певческой капеллы. Вторая половина дня 1 z мая и весь следующий день были заняты обменом визитов между членами Императорской фамилии и иностранными высочайшими особами, а также различными развлечениями, данными в их честь. 15 мая началось салютом в 101 выстрел со стен Кремля. Мы собрались в зале Большого дворца. На этот раз мы представляли собою очень живописную группу, так как каждый из великих князей и иностранных принцев был одет в форму своего полка. Вспоминаю герцога Эдинбургского, младшего сына Королевы Виктории, чрезвычайно элегантного в форме адмирала британского флота. Русские великие князья надели, ради торжественного случая, цепи ордена Св. Андрея Первозванного, украшенные бриллиантами, с бриллиантовыми же двуглавыми орлами. На великих княгинях и иностранных принцессах были великолепные драгоценности, и я думаю, что ни я, ни кто другой не видал такого количества роскошных украшений, как в этот день 15 мая 1883 года.

В зале царила полная, как бы священная тишина. Все замерло в течение нескольких минут до выхода Государя и Государыни. Мы все находились под впечатлением предстоящего таинства и понимали, что слова излишни в такой день, когда русский Самодержец получает благословение Всевышнего и помазание на Царство. Конечно, последняя фраза может показаться наивной многим убежденным демократам, но многочисленные сцены „народных вотумов", которые мне приходилось наблюдать в демократических странах, заставляют меня относиться с большим недоверием и к демократии, и к ее всем формам.

Государь и Государыня появились, когда часы пробили девять. Привыкнув к скромной жизни Гатчинского двора, Александр III был явно недоволен окружавшей его пышностью. „Я знаю, – говорило выражение его лица, – что мне через это надо пройти, но чем скорее все это будет окончено, тем для меня будет приятнее". Императрица, по-видимому, наоборот, наслаждалась. Ей было приятно видеть своих родных. Она любила торжественные церемонии. Миниатюрная, по сравнению с великаном – Царем, она расточала всем присутствовавшим свою ласковую чарующую улыбку. Залитая драгоценностями, как некое восточное божество, она двигалась вперед маленькими шагами, и четыре камер-пажа несли ее длинный, вышитый золотом и отороченный горностаем шлейф. После традиционного целования руки, в котором приняли участие все присутствовавшие и дамы в том числе, во время которого Государь стоял посередине зала и наблюдал за происходящим из-под своих густых бровей, гофмаршал объявил, что все готово к выходу. Государь подал руку Императрице, и шествие двинулось к выходу через залы, наполненные придворными, дипломатами, министрами и военными.

Следуя церемониалу, Императорская чета вышла на Красное Крыльцо и, по старинному обычаю, трижды земно поклонилась многотысячной толпе, стоявшей в Кремле. Оглушительные крики „ура“ встретили Высочайший выход. Это был самый лучший момент коронационных торжеств, заставивший нас вспомнить о древних русских царях: начиная с Ивана III, все русские Цари выражали свою готовность служить народу этими тремя земными поклонами со ступеней Красного Крыльца. Затем шествие двинулось на специально сооруженный деревянный помост, покрытый красным сукном, который вел в Успенский собор. Со своего места я видел российские императорские регалии, которые важно несли высшие сановники двора: государственное знамя, меч, скипетр, державу, щит и замечательно красивую Императорскую корону.

Восемь генерал-адъютантов держали над Государем красный с золотом балдахин; восемь камергеров держали такой же балдахин над Императрицей, два фельдмаршала – мой отец и мой дядя Николай Николаевич – шли непосредственно за Государем, остальные члены Императорской фамилии, а также иностранные принцы и принцессы следовали за Императрицей.

Дворцовые гренадеры в формах 1812 года и в медвежьих шапках стояли вдоль пути царского следования. С колокольни Ивана Великого раздался тяжелый удар большого колокола, и тотчас же вслед за ним сорок сороков московских храмов начали торжественный перезвон. Раздались величавые звуки народного гимна, который исполнял хор в пятьсот человек. Глядя с высоты вниз на океан мелькающих рук и непокрытых голов, я видел и лица, мокрые от слез. Я сам старался проглотить слезы, волнение сдавило мне горло, – Россия в эту минуту во мне победила кавказца.

Три митрополита и сонм архиепископов и епископов встретили Их Величества при входе в собор и проводили к тронам, сооруженным посреди храма. Большая ложа направо была предназначена для Царской фамилии и иностранных принцев, ложа налево – для высших сановников Империи, военных и иностранных дипломатов.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу