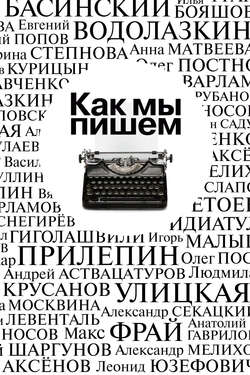

Читать книгу Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе - Коллектив авторов - Страница 9

Андрей Аствацатуров. Литература в эпоху постискусства

О времени

ОглавлениеНашу традиционную эстетическую судьбу в эпоху постискусства сложно назвать завидной. Владимир Вейдле, филолог консервативного склада, справедливо писал, что искусство угасает, когда оно дает голос человеку. Нечто подобное современной ситуации, предоставившей голос не художнику, а человеку, уже происходило в европейской культуре. Причем дважды: на рубеже XVIII и XIX веков, в эпоху романтизма, и спустя сто лет, в ХХ веке, когда появился авангард. В эти исторические моменты воображение покидало сферу искусства и вторгалось в область чисто человеческого. Воображение по-прежнему открывало возможности жизни, но не затем, чтобы создать эстетические миры, а с целью усовершенствовать человека. Романтиков, а позднее сюрреалистов не слишком заботило искусство. Оно, как правило, объявлялось не целью, а средством, способом приближения к миру и основанию человеческого «я».

В формировании современной ситуации постискусства активно поучаствовала и американская литературная традиция, конечно не вся, а та ее линия, которая была вызвана к жизни литераторами-протестантами и которая подарила нам бесчисленное множество автобиографий, хроник, дневников, заметок, писем. Протестанты были озабочены духовным самосовершенствованием или утверждались в собственной избранности, и литературный труд им в этом очень помогал. Их наследники Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Уолт Уитмен, вслед за ними Генри Миллер, Джек Керуак и Уильям Берроуз, несмотря на антипуританский пафос своих сочинений, в общем-то, сохраняли этот взгляд. Их волновала человеческая природа, поиск единства со становящейся, бесконечной жизнью, а не поиск формы. Идею застывшей эстетической формы они подвергали атаке, а саму форму старались подорвать всеми доступными средствами. Романный текст, от которого ожидалась организованность, превращался в текстовую, текучую магму, разреженную анекдотами, проповедями, эссеистическими отступлениями, метафоризированными зарисовками.

Русской литературе, непременно оглядывающейся на свои великие образцы, подобная направленность всегда была свойственна. И это естественно, учитывая, во-первых, ее нервное стремление быть нравственной, поучать, воспитывать, проповедовать, делиться сокровенным, а во-вторых, размывать формальные предписания европейского (английского, французского) романа. Европейские реформаторы прозы, такие как Генри Джеймс или Вирджиния Вулф, ценили русский роман именно за его «бесформенность», а самих романистов, Толстого, Достоевского, Тургенева, – за умение отражать спонтанную, самовозрастающую жизнь. Однако русские авторы редко осмеливались откровенно взрывать форму и превращать литературу в биографию собственного тела. Последователей Л. Ф. Селина и Генри Миллера в нашей литературе практически нет.

Тем более интересным исключением кажется феномен Эдуарда Лимонова, ориентированного в своих текстах одновременно на французскую и американскую традиции. Относительный успех Лимонова на западе, признание его западными критиками как именно европейского писателя вполне закономерно и как раз объясняется этой его ориентированностью. Литература для раннего Лимонова – это процесс, опыт проживания собственных инстинктов. Человек и автор в нем почти неразделимы: он проживает литературу, литературный опыт, письмо так же, как и любовный опыт, как в 90-е и нулевые он будет проживать опыт политический, военный, тюремный. Его заботит всякая деятельность постольку, поскольку она его развивает, освежает его «я». В отношении литературы он реализует тот самый парадокс, о котором писал в свое время Ролан Барт: сам текст, сам процесс сочинения рождает автора, а не наоборот, как предполагает классическая модель, не знающая ситуации постискусства. Как автор, Лимонов интересен сочетанием европейского анархизма в духе Генри Миллера, эстетизацией мыслящего тела и чисто русской сентиментальностью.

Несмотря на популярность у русского читателя и определенное влияние на последующее поколение литераторов, Лимонов, в силу специфических эстетических установок, остался фигурой маргинальной, плохо усвоенной русской культурой, внеакадемичной, едва ли приспособленной для филологического изучения и публичного обсуждения. Тем самым он повторил судьбу своего литературного учителя Генри Миллера, крайне популярного, культового американского автора, так и не ставшего «классическим» в глазах культурного и интеллектуального истеблишмента.

Влияние Лимонова на последующее поколение русских литераторов, заявивших о себе в нулевые, по существу, привело к некой деформации канона, разрушению границ литературы и эстетического вкуса. Это влияние ощущается в текстах таких заметных авторов, как Роман Сенчин и Захар Прилепин. Если Сенчин преодолевает влияние Лимонова, двигаясь от относительной размытости художественной формы к строгому соблюдению правил, то Захар Прилепин сознательно сохраняет в себе это влияние, открыто декларируя свою приверженность эстетике Лимонова и отстаивая в интервью, выступлениях и частных беседах оригинальность своего учителя. Результатом подобной установки становится антилитературность, бесструктурность, асимметрия некоторых участков в текстах Прилепина, которые постоянно подвергаются нападкам критики, преимущественно либеральной. Среди либеральных колумнистов хорошим тоном считается критиковать Прилепина за стилистическую небрежность, неточность образов, несоответствие эпитетов и метафор общепринятым риторическим правилам (как будто подобные правила и впрямь существуют в эпоху постискусства). Парадоксальным образом именно эти внелитературные зоны текста, участки, где нарушаются правила, где текст как будто противоречит либеральному вкусу, оказываются точками, аккумулирующими силу, энергию. Именно за счет них происходит воздействие текста на читателя. Возникает ситуация парадокса: то, что видится высоколобым «специалистам» некачественным, несет в себе мощный эстетический импульс, явно недостижимый, если бы соблюдались все правила. Возможно, здесь присутствует эстетика, для которой нет и не будет своего понятийного языка. Но, вероятнее всего, есть вещи, куда более важные, чем качественная литература.

Впрочем, данная литературная традиция, восходящая к Лимонову и к Миллеру, может быть использована в более консервативных литературных проектах. Примером тому служат тексты Андрея Иванова, русскоязычного автора, проживающего в Эстонии. Его романы («Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар», «Исповедь лунатика») также модернистски бесструктурны, как тексты Селина или Керуака, но, в отличие от текстов Эдуарда Лимонова, они остаются в пределах эстетического. Если Лимонову интересен он сам (об этом говорит название его первого романа), то Иванову интересен его текст, последовательное развертывание образной системы, подчиняющей воображение. Лимонов нарциссичен, Иванов – текстоцентричен, имперсонален. Он разделяет эстетические представления Т. С. Элиота о безличном характере литературы. Возможно, эта достаточно классическая установка и объясняет относительно периферийное положение Андрея Иванова в современной русской прозе.

Видимо, нынешняя проза требует элемента литературной некачественности, зазора в эстетическом, наличие откровенно неэстетизированных или слабоэстетизированных участков.

Симптоматична в этом плане проза Германа Садулаева, который позиционирует себя как философствующего автора и нередко при организации материала пренебрегает художественной логикой воображения и логикой развития образов в пользу логики философской. Сцены, сюжетные линии и персонажи в его текстах – точки приложения различных философских теорий и формул. Садулаев в меньшей степени, нежели Сенчин или Прилепин, ориентирован на традицию русской художественной прозы. Если эта традиция и возникает на страницах его книг, то в зонах стилизации, как игра, как стиль, ставший чистой техникой. Его подлинные литературные учителя – Мишель Уэльбек и Чак Паланик.

На другом полюсе современной литературы находятся авторы, культивирующие в своих текстах именно неэстетическую качественность. Это авторы, стремящиеся предъявить чистую биологию жизни, с одной стороны лишенную патетики, свойственной Захару Прилепину, Сергею Шаргунову, Александру Снегиреву, с другой – философичности, интеллектуальности, которая отличает Германа Садулаева. К этому кругу авторов можно прежде всего отнести Евгения Алехина, Кирилла Рябова и недавно ушедшего Марата Басырова. Для их текстов характерен псевдоавтобиографизм, подчеркнутый физиологизм и предельное внимание к повседневным деталям. Они позиционируют себя как откровенные маргиналы в контексте русской прозы и ориентируются в первую очередь на американскую традицию, модернистски стремящуюся обнажить подлинное глубинное «я», задавленное ложными ощущениями, идеями и стереотипами.

И все же большая часть известных современных прозаиков сохраняет в своих текстах классическую текстоцентричность, представление о тексте как о цели. Известные петербургские авторы Павел Крусанов, Сергей Носов, Вадим Левенталь, Екатерина Чеботарева, пишущая под псевдонимом Фигль-Мигль, в первую очередь профессионалы, ориентированные на поиск индивидуальной формы. Они литературные консерваторы в хорошем смысле этого слова, сохраняющие представление о произведении искусства как об органическом единстве. Мировидение в случае каждого из них обнаруживается не столько в проблематике их текстов, как у Германа Садулаева, сколько в поэтике, как ему и надлежит, строго говоря, обнаруживаться. Ориентируясь на определенную идеологию, они, разумеется, стремятся заставить читателей ее разделить, но их первоочередной задачей становится конструирование самодостаточного художественного мира. Сегодня, в условиях постискусства, подобный эстетический консерватизм, сохраняющий литературу-в-себе, и этический, представляющий человека, вырастающего телом, чувством, мыслями из ландшафта, по сути, является вызовом нашему времени, эпохе перформансов, флешмобов, авангардных жестов и пр.

Мне представляется правильным некий разумный компромисс между этими двумя тенденциями. Ведь, работая с собственным «я», совершенно необязательно вступать в противоречие с правдоподобием и следованием художественному воображению. Идеальным в этом смысле примером был Дж. Сэлинджер. Судя по всему (тут, конечно, можно только гадать), литература для Сэлинджера была практикой, позволявшей решать внутренние проблемы, практикой, освещенной, как это бывает у протестантов, религиозным смыслом. И одновременно она была целью – Сэлинджер по праву считается мастером новеллы.

Современная ситуация подталкивает нас к подобному компромиссу. Конечно, берет досада, когда посредственные в литературном отношении книги, сочиненные успешными, медийными, модными людьми, привлекают к себе больше внимания, чем следует, а книги действительно превосходные, новаторские остаются незамеченными. Но такова современная ситуация в культуре, и этому вызову, как мне кажется, необходимо соответствовать. Иначе литературе, ежели она останется территорией самодостаточной, территорией чистого вымысла, грозит перспектива быть вытесненной в лучшем случае документалистикой и блогосферой, в худшем – гибридными, эклектичными формами масскульта, где личность, исполнение и авторство нерасторжимы. Рэп-роман – это, как правило, слабые тексты, слабая музыка и слабая личность автора (исполнителя). Но их соединение рождает феномен, соответствующий духу времени.

Искусство движется в сторону личности, обедняя себя, постепенно себя отрицая, но это движение закономерно и неизбежно. Можно, конечно, его не замечать, игнорировать, но тогда мы закономерно выпадем из времени. Видимо, мы обречены артикулировать современную ситуацию, представлять свое время, а не то, которое нам больше нравится, которое нам комфортно. Здесь нет и не может быть готовых рецептов. Автобиографизм, документалистика, фрагментарность – это лишь внешние приемы художественного, нисколько не гарантирующие нужного результата.