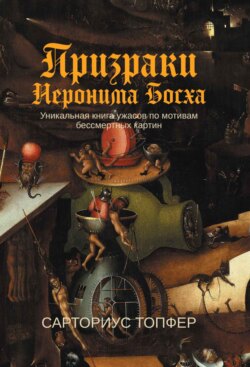

Читать книгу Призраки Иеронима Босха - - Страница 5

Часть вторая

«Извлечение камня глупости»

Лицо жабы

ОглавлениеПомню день, когда это началось.

Собственно, ничего особенного тогда не произошло. Я даже не был уверен в том, что действительно случилось нечто, о чем стоило бы упоминать, но где-то в глубине памяти засело острое, неприятное воспоминание, которое то и дело покалывало тоненькой иголочкой и мешало нормально наслаждаться обедом.

В тот день мы возвращались из Бреды, куда возили, по заказу аббата Ханса ван дер Лаана алхимическую посуду: семь реторт, пятнадцать колб и пятнадцать же стеклянных шарообразных сосудов. Все это было уложено в корзины под крышку и тщательно запаковано в опилки наивысшего качества. Ну, возможно, так только говорится, что опилки были наивысшего качества, на самом-то деле это были обычные опилки, но раз уж товар идеальный, и по форме, и по исполнению, и по оплате, то и опилки должны быть никак не меньше, чем герцогские, на худой конец, графские.

До Бреды почти день пути, да там два дня, гостеприимство благочестивого и добродетельного Ханса ван дер Лаана, который с нетерпением ожидал прибытия своей алхимической посуды, долее не простерлось, а затем – обратная дорога, уже налегке и без страха разбить драгоценный груз.

Аббат был тронут тем, что я, мастер, лично доставил ему заказ.

– Как же могло быть иначе? – кланялся я, памятуя о полученной от аббата сумме. – Ваш заказ был слишком важен для нашей мастерской, чтобы я решился поручить его кому-либо другому.

Аббат занимался большой работой, пытаясь постигнуть тайны мироздания, поэтому алхимической посуды ему требовалось много. То и дело она у него взрывалась, покрывалась копотью, утрачивала цельность или прозрачность, и тогда он снова размещал заказ в моей мастерской.

Не то чтобы добродетельный и благочестивый Ханс ван дер Лаан скрывал свои ученые занятия от герцога и своего окружения – и потому не заказывал посуду прямо в Бреде.

Но как бы это выразить? Не все, чем занимается человек, следует предъявлять его ближайшему окружению. Некоторые вещи стоит делать на стороне – просто ради всеобщего спокойствия.

В конце концов простой мирянин, стеклодув по имени Кобус ван Гаальфе, не смеет судить о побудительных мотивах такого высокопоставленного лица, как аббат.

Итак, мы возвращались из Бреды, увозя с собой во чреве все те яства, которыми нас там потчевали. Дорога шла через лес, который постепенно редел, впереди раскрывались поля, и уже видны были стены Хертогенбоса с тонким шпилем собора Святого Иоанна, возвышающимся над ними и указующим, словно перст, в темнеющее, затянутое причудливыми тучами небо.

В последний раз я обернулся на покидаемый нами лес, и тут в кроне ближайшего дерева мелькнуло лицо.

Я видел его совершенно отчетливо, хотя и недолгое время. Следовало бы остановить повозку и всмотреться пристальнее, чтобы при встрече распознать этого человека – если это, конечно, был человек, – но по какой-то причине я этого не сделал.

В одном я уверен точно: мне не почудилось. Если видение длится всего мгновение, оно от этого не утрачивает подлинность. Ему необязательно быть длинным, как месса.

В игре листьев, которые под ветром то переворачивались серебряной стороной, то темно-зеленой, проступали человеческие черты. Округлые глаза, острый крючковатый нос, тонкие сжатые губы. Эти черты, против всякого природного закона, не были заключены в овал собственно лица: подбородок, едва намеченный, тонул в тени, а щеки, скулы и лоб исчезали вовсе, как бы растворяясь среди листьев. И хотя сами листья шевелились и то и дело перекрывали это лицо, само оно оставалось неизменным, и лучше, нежели что-либо иное, доказывало его реальность.

Сидел ли кто-то на дереве, спрятавшись среди веток с какой-то целью? Если да, то зачем он выбрал столь странный способ? Есть ведь гораздо более удобные возможности обрести укрытие. Или это все-таки иллюзия, созданная игрой света и тени?

Не могу объяснить, почему это лицо вызвало у меня такую оторопь. Если бы я рассказал обо всем моей жене, она бы заметила, что у меня свиной окорок застыл в желудке от ужаса. Она всегда любила подшучивать над моей склонностью к обильной трапезе, но в этом случае ее шутка, к несчастью, была бы вовсе не шуткой, а самой что ни на есть жестокой правдой. Щедрое угощение, которое я увозил из Бреды, обратилось в булыжник в моем животе.

Я чувствовал взгляд этого лица на себе еще почти минуту, пока повозка мчала по дороге. Наконец я нашел в себе силы обернуться и снова посмотреть на то дерево, но оно уже скрылось за поворотом и никакого лица я там больше не видел.

День хорош тем, что поглощает тебя целиком: погружаешься в него, как в печь, переплавляя минуты в заботы, а заботы – в готовые изделия. Подмастерьем у меня старший сын Ханс, а его ровесник, Стаас Смулдерс, ходит в учениках – и будет ходить в учениках еще долго, может быть, до того времени, как я уйду на покой и мое место займет Ханс. Конечно, Стаас очень старается, прямо из кожи вон лезет, но не все решается старанием. Кое-какие вещи от нас не зависят.

Вот так проходит день, за работой, в обществе Ханса и Стааса, а венчается все добрым ужином.

Стаас Смулдерс стоял за плечом жены, когда мы вернулись домой. Водил длинным носом – хотел узнать, не привез ли я ему что-нибудь из угощения. Иной раз я его баловал, случалось такое. Просто потому, что видел его будущую жизнь на десятки лет вперед: не ждет его там ничего хорошего, таланта у него нет, а одним трудолюбием многого не достигнешь. И Ханс, моя кровь и плоть, никогда не позволит ему открыть собственную мастерскую. До конца дней будет выжимать из него силы, заставит работать на себя.

И был бы Стаас честолюбив или талантлив, он бы, наверное, с этим не смирился, но его Господь как-то всем сразу обделил: и удачей, и способностями, и характером. Лучше бы родиться Стаасу собакой или обезьянкой фокусника – и то больше бы зарабатывал и жил бы веселее. Но тут уж, как говорится, всякая селедка на своем хвосте висит. Кем уродился – тем и проживешь.

Семь лет назад в городе был большой пожар. Огонь стоял стеной. В прямом смысле слова. Сколько себя помню, работаю с огнем, но мой огонь – ручной котенок, порой и хотел бы разыграться, да я всегда сумею его укротить и загнать обратно в печь, чтобы не баловался. Огню, как и любому помощнику, нельзя давать потачки: рука мастера должна быть твердой, воля – непреклонной. Иначе сядут тебе на голову. Это и домочадцев касается, и животных, и стихий, подчиненных человеку.

Что бывает, если стихия вырвется на волю и выйдет из подчинения, мы воочию увидели в том году: огонь поднялся, как занавес, от земли до неба, много выше человеческого роста, он раскрыл алчную пасть и начал поглощать дом за домом. Лопались окна, и с дьявольским треском взрывалась внутри домов мебель. Порой казалось, что сквозь рев огня доносится адский хохот, но при любой попытке приблизиться, пламя как будто чуяло человека и становилось еще злее и яростнее.

В толпе я оказался рядом с Тенисом ван Акеном. Тот держал за руку старшего сына, Гуссена, а младший, Йерун, стоял поодаль, чуть раскрыв рот, и неподвижно смотрел на пожар. Рот его был черным, как провал, а в расширившихся зрачках плясал огонь.

– Так выглядит ад, – сказал Тенис.

Гуссен спросил:

– А наш дом не сгорит?

– На все воля Божья, – ответил Тенис. Он хмурился и покусывал губы. Пожар действительно подбирался слишком близко, облизывая одно строение на рыночной площади за другим.

И тут из окон собора Святого Иоанна вырвались языки пламени. Казалось, дракон забрался внутрь церкви и там бесчинствует. Колокол звенел то ли сам собой, то ли понукаемый звонарем. Звонаря видно не было. Более того, колокол все еще звал на помощь, а звонарь, с окровавленными ладонями и весь в копоти, уже стоял на рыночной площади, и я видел его своими глазами. Может быть, звонил, издеваясь над человеческим горем, сам огонь, толкая колокол раскаленными языками.

Стааса моя жена увидела на пепелище – точнее сказать, не на самом пепелище, раскаленном, как сковородка, а поблизости. Дом булочника сгорел дотла, осталось лишь несколько головешек, торчащих из белого порошка, да еще печь, уже ни к чему не годная. Стаас лежал на мостовой, как брошенная тряпка, и спал. Его рот, глаза, ноздри – все было осыпано гарью, гарь прикипела к ногтям, к углам рта. И поскольку Ханс раньше частенько играл со Стаасом, когда у них выдавалось свободное время, моя жена решила забрать его к нам.

– Муж мой, – заговорила она со мной решительным тоном, – нужно позаботиться о сироте. Жить ему теперь негде, родители его погибли. Один ему путь – в нищие попрошайки.

– Это верно, – сказал я рассеянно, потому что прикидывал, какие работы по восстановлению собора предстоят и какие, соответственно, заказы может получить наша мастерская.

– Или же его заберут бродячие артисты, – продолжала жена, – всякие шарлатаны, жулики, пройдохи, а то и, боже упаси, цыгане.

– Да, возможно, – пробормотал я.

– И вырастет он в такого же жулика, а там и до ада недалеко, – вздохнула жена. – А уж как выглядит ад, мы только что видели…

– Не исключено, что и до ада… – машинально повторил я и отложил книгу, в которой вел подсчеты. – Что? – Тут я как будто очнулся и посмотрел на жену так, словно видел ее впервые. – О чем ты сейчас говорила, Маргрит? Кто попадет в ад?

– Я сейчас говорила, что нужно забрать осиротевшего мальчика к себе и воспитать его в благочестии, иначе с нас потом на Страшном Суде спросится.

– Почему это с нас спросится? – удивился я.

– Потому что мы были соседями и друзьями с его отцом, – отвечала жена. – Муж мой, ведь это не маленькое дело! Допустим ли мы, чтобы юная душа погибла из-за нашей скупости и равнодушия, или же воспитаем из Стааса достойного человека?

– У нас уже есть родной сын, чтобы воспитывать из него достойного человека, – напомнил я. – Занятие это нелегкое, да и обходится недешево.

Маргрит покраснела: после Ханса больше детей у нас не рождалось, и она переживала – вдруг с единственным ребенком что-то случится, кому же я тогда оставлю мастерскую?

– Возьми Стааса в ученики, – сказала она. – Много он не съест, прокормим как-нибудь, да ведь мы и не бедствуем, а лишние руки в помощь не помешают.

– Лишь бы эти руки не разбивали готовые изделия, – проворчал я. – Стекло хрупкое, а мальчишки в этом отношении народ ненадежный.

– А ты не поручай ему готовые изделия, – быстро предложила Маргрит. – Мне тоже не повредит, если кто-нибудь будет таскать мои корзины. Вроде и живем недалеко от рынка, но тяжести носить устаю.

Вот так мы и забрали Стааса к нам в дом. Ханс быстро привык к тому, что бывший приятель по играм теперь у него в подчинении, а Стаас и вовсе этому не противился, кроткая душа. По правде сказать, я подозреваю, что во время этого пожара он немного повредился в рассудке и сделался как будто навсегда десятилетним. Но об этом лучше судить медику или священнослужителю. Со своими многочисленными обязанностями Стаас справляется и никогда не дерзит, а я в свою очередь смотрю на него как на выгодное вложение в будущее, поскольку мне будет что предъявить Господу, когда меня спросят о делах милосердия.

Наутро, когда я спустился в мастерскую, Стаас сидел перед печью и смотрел в ее пустое чрево. Вместо того чтобы подготовить дрова, он просто таращился в пустоту и ничего не делал. И руки его висели праздно, так, словно никогда и не прикасались ни к какой работе.

Таким я его раньше не видел: он всегда был чем-то занят. Заботясь о его добром воспитании, мы с Маргрит, да и Ханс тоже, постоянно нагружали его поручениями, только успевай поворачиваться. А тут он как будто обмяк и раскис, весь словно бы сполз книзу – еще немного, и растечется в лужицу, – нижняя губа отвисла, глаза бессмысленно выкатились. Он напоминал жабу, меня даже пробрало брезгливостью. В полумраке его лицо было видно плохо, оно как будто расплывалось… И не успел я обратить на это какое-то особое внимание, как Стаас чуть повернул в мою сторону глаза и посмотрел прямо на меня.

Это был тот самый взгляд, который накануне я приметил в листве дерева. И хоть лицо, на котором жили эти глаза, и принадлежало как будто бы человеку, сам взгляд показался мне сейчас вовсе не человеческим. Он смотрел в самую глубину моей души и как будто высасывал, выволакивал из нее ту грязь, что там скопилась за всю мою жизнь. Нет человека, который не согрешит, хотя бы мыслями, но это остается между ним и Богом. Не полужабе в обличии моего убогого разумом ученика глядеть на меня подобным взглядом! Я размахнулся и ударил его по щеке.

– Почему огонь не развел? Чем ты занимаешься?

Он заморгал и как будто вернулся к самому себе. Теперь это был прежний Стаас, услужливый и быстрый.

Он вскочил, поклонился и, потирая на бегу щеку, помчался за дровами.

А я сел перед печкой и, как Стаас только что, уставился в нее. Ее черный зев вдруг напомнил мне полуоткрытый рот Йеруна, когда тот глазел на пожар. Йеруну сейчас уже двадцать, значит, тогда лет было двенадцать. Как и моим мальчикам.

Вернулся Стаас с дровами, и день опять проглотил меня, заставив забыть все эти странные вещи, которые внезапно начали происходить вокруг.

Взявшись за новый заказ аббата Ханса ван дер Лаана, я то и дело вспоминал последний разговор с ним.

В этот раз аббат удостоил меня более длинной и содержательной беседы, чем обычно. Он не сомневался в том, что находится на пороге величайшего открытия, и ради того, чтобы я точнее выполнял его указания, немного приоткрыл мне некоторые двери в свой могущественный мир.

– Все минералы изначально содержат в себе частицы золота, – объяснял он, – и под влиянием небесных тел могут изменяться…

Я попытался достойно поддержать ученый разговор и осторожно осведомился, не об астрологии ли идет сейчас речь, но аббат лишь снисходительно улыбнулся и пояснил, что изъясняется иносказательно и что под «небесными телами» или «планетами» разумеются такие наименования металлов, как Меркурий или Сатурн, а они, в свою очередь, могут быть выражены через некоторые события Священного Писания, поскольку основаны на одних и тех же принципах.

– Чтобы вам было понятнее, дорогой друг, приведу такой пример: наводящее на всех добрых людей ужас избиение Вифлеемских младенцев знаменует выделение активной серы из пассивной ртути, а сера и ртуть, в свою очередь, оживляют мертвое золото и серебро. Таким образом, одни должны умереть, чтобы другие жили, и те, кто умерли, будут жить, оживленные теми, ради кого они умерли. В этом суть, – он откашлялся и немного другим голосом заговорил о том, какой формы сосуды и в каких количествах ему нужны. – Во-первых, для производства фиксированного Меркурия… или, сказать проще, утончения основного тела…

Он задумался еще глубже, пожевал губами и наконец, придвинув к себе восковую табличку, попытался набросать на ней очертания необходимого ему сосуда. Стилоса поблизости не оказалось, аббат раздраженно передвинул рукой несколько книг, одну даже уронил на пол, но поднимать не стал. Стилоса все равно не обнаружилось, и он нацарапал на воске ногтем мизинца два грушевидных сосуда с трубками, как бы соединяющими их чрева, или, сильнее сказать, чревеса.

– В трактатах его называют “condamphore”, или, в обиходном произношении, – кондафор. Я объясню, что должно происходить внутри этого сосуда, чтобы вы, мой дорогой друг, яснее представляли себе задачу. Стекло, из которого состоит кондафор, должно быть очень стойким, потому что ему предстоит содержать в себе тело в течение двух дней, пока идет выпаривание.

– Чье тело? – уточнил я и по взгляду аббата понял, что вопрос только что обнаружил полное мое невежество.

Ханс ван дер Лаан, однако, не тот человек, который, раз начав, остановится и прервет свое объяснение.

– Речь идет об иносказательном теле, выражаясь иначе – о металле, пока он пребывает в состоянии порошка, – сказал аббат. – Надеюсь, столь примитивное толкование не слишком оскорбительно для Великого Делания… Далее, понадобится carabus, также полностью выполненный из стекла, с широким дном. Данный сосуд получил свое название от длиннохвостого краба, которого отчасти напоминает, и это – разновидность реторты с длинным и широким горлышком. От правильности форм и прочности сосудов зависит результат Делания. Ибо, – тут аббат поднял палец, – фактически Луна или философское серебро, – может быть получено без всяких усилий, но для этого потребуется двести лет на то, чтобы свинец, из которого происходят все металлы, превратился в красный мышьяк, еще двести – в олово, и еще двести – в живое серебро, однако это слишком долгий срок, и поэтому, мой друг, – он повысил голос, потому что я задремал, – необходимы все эти инструменты.

Я перенес рисунок carabus’а, или длиннохвостого краба, к себе в книгу учета заказов, после чего мы перешли к обсуждению алембика, или перегонного куба, который арабскими мудрецами назывался “al-ambiq”, а древними греками – “ambix”, и к которому крепится респираль, или спиралевидная трубка, и который должен быть запечатан наилучшим церковным воском, именуемым, согласно философии, философским воском.

– Впрочем, – спохватился аббат, – церковный воск – это уже моя забота, а ваша, дорогой друг, – все эти прекрасные приспособления, которые не лопнут на огне, даже если в них будет происходить кипячение в течение нескольких суток. Ибо так достигается алхимическое разложение, или гниения, говоря словами ученых – “putrefactio”, цель которого – полная победа влаги над остальными стихиями. Символически это представляется как птица, прикованная к жабе, поскольку влажное не позволяет испаряться сухому. “Solve et coagula”, то есть «Растворяй и сгущай», вот почему посуда так часто бьется, трескается и пачкается. – Он взял со стола измазанную чем-то темным и липким заячью лапку и рассеянно почесал себя за шиворотом, затем отбросил лапку, посмотрел на меня так, словно только что вернулся из далекого путешествия, и завершил свою речь слегка охрипшим голосом, в котором явственно звучала усталость: – Также понадобятся широкие стеклянные блюда, на которых не останется незамеченной ни одна крупинка тела, и обычные колбы, в которых всегда ощущается недостаток.

Из всего вышеизложенного становится понятно, что по возвращении из Бреды я работал с удвоенным усердием, поскольку основательно рассчитывал на щедрое вознаграждение аббата Ханса ван дер Лаана.

Стояли светлые дни начала лета. Близился праздник Святого Иоанна – торжественное богослужение, затем шествие с чудотворной статуей Девы Марии. Все жили в предвкушении этого ежегодного события и на воскресные службы ходили с особенным рвением, как будто это рвение каким-то образом подтолкнет медленное, тяжелое колесо времени и поможет приблизить желанный день. Маргрит, моя округлая жемчужина, сидела на нашей семейной скамье с пухленьким молитвенником в своих пухленьких ручках, ее благочестивые глаза были устремлены на образ Богоматери, а губы шевелились.

Ханс отбывал мессу с тем же старанием, с каким постигал ремесло или работал у печи, он все делал тщательно, зная, что от этого зависит репутация нашей мастерской. Аккуратность и трудолюбие – это тоже талант, что ни говори. Бывают люди ленивые от природы. Что, неужто им нравится, что все их бранят и презирают? Нравится жить в бедности и получать тычки и попреки? Да кому такое понравится! Нет, все дело в таланте. Это моя любимая притча, всегда жду, когда в проповеди до нее дойдет время.

Таланты даются людям разные и в разных количествах. Дальше-то от тебя самого зависит, что ты с этим талантом делаешь, но если у тебя его вовсе нет – тут хоть из кожи вон выпрыгивай, ничего не получится.

Вот у того раба, которому отвалили много талантов, но забыли дать трудолюбие, получилась такая неприятность: закопал свой талант в землю и решил, что хорошо устроился. Я часто думаю о том, что повезло нам, в отличие от тех же иудеев или сарацин: есть у нас Церковь, в которой не только о спасении души растолкуют, но и как на этой земле жить объяснят. С детства меня история об этих талантах поразила, и я хорошо усвоил: ничего в землю закапывать нельзя. И не надейся. Придут и раскопают. Достанутся твои таланты незнамо кому. Этому и сына учил, и Стааса бедного пытался научить, но Стаасу, похоже, зарывать просто нечего. Талант же трудолюбия – такая штука, его вообще не закопаешь. Он все время выскакивает, как собачка из коробки фокусника. Помочь? Починить? Прикрутить? Пособить? Подержать? Поднять? Отнести? Передать? Прыг-скок, прыг-скок, и так до старости. Может быть, зачтется и этот единственный талант и вменится за какие-то другие… У Бога какая-то своя арифметика, хорошо, что человеку она не ведома.

Стаас сидел с самого края скамьи, омертвев. Сколько лет прошло, но он все еще помнил тот пожар, не рассудком помнил, потому что рассудок у него повредился, а утробой, всем своим естеством, словно случилось это не семь лет назад, а только вчера. И до сих пор, как мне кажется, чувствовал в соборе запах гари. Но тут уж ничего не поделаешь, настало воскресенье – и вся семья со всеми чадами и домочадцами направляется в собор.

Мысли мои переходили от последнего разговора с аббатом к украшениям на стенах храма – всем тем жутковатым кривляющимся рожицам, которые должны были назидать в добродетели своим отрицательным примером. Не криви рот – не будь как пятая капитель! Не насмешничай, не скалься – не будь как четвертая капитель! Будешь кидаться грязью в цыган – станешь как седьмая капитель!

Но все они, хоть и выглядели как будто уродскими, на самом деле вовсе не были страшными. Это были домашние уродцы, привычные. Они всегда были одни и те же, они не переходили с места на место и, в общем, никому не могли причинить вреда. Тем более мы с детства знали, что они здесь, наоборот, – для того, чтобы помочь нам становиться лучше. А для самых пугливых всегда оставалась наша статуя Богоматери, вот уж кто в обиду не даст ни мужчину, ни женщину, ни ребенка, ни уродца, ни красавца, ни живого, ни вышедшего из человечьей мастерской!

Наша статуя Богоматери лучше всех знает, что такое— быть несчастной и отверженной, а главное – что такое быть некрасивой.

Лет сто тому назад брат Вик, один глупый монах (наверняка он был тощий и злой на весь свет), носил дрова на церковный двор, складывал их и готовился наколоть, чтобы протопить храм. Таково было его послушание, и уж точно брат Вик ненавидел все те дрова, которые колол, поэтому разрубал их с одного удара, топор так и свистел в воздухе, а дрова, крякнув, разлетались в стороны. И если при этом поленом не убивало ни одного воробья, брат Вик страшно огорчался и еще более люто карал следующее полено.

Вот так он свирепствовал, срывая свой гнев на бессловесной древесине, и уже схватил следующее полено, как на двор вышел настоятель. Произошло это очень вовремя, потому что еще миг – и произошло бы непоправимое, да только Бог поругаем не бывает. То, что к брату Вику было повернуто неотесанной стороной, к настоятелю повернулось стороной обработанной, и он увидел лик Богоматери. С криком бросился настоятель под топор брата Вика и едва сам не подвергся участи быть разрубленным надвое.

Брат Вик проглотил все те слова, которые так и рвались из его нечестивых уст, подавился этими словами, а поскольку были они, слова эти, весьма грязны и чрезвычайно бурливы, то брат Вик посинел, почернел, схватился за горло и забился на земле в судорогах. Настоятель же, отдышавшись, подал ему неразбавленного церковного вина в чаше и похлопал по щекам.

– Уф, – выдохнул наконец брат Вик, когда последнее срамное слово разжевалось в его рту и вытекло со слюной. – Отец настоятель, да разве ж так можно – под топор бросаться!

– Лучше бы меня разрубил твой топор, чем этот кусок дерева, – отвечал настоятель. – Посмотри, что ты едва не уничтожил.

Обеими руками он поднял спасенную древесину, поставил ее стоймя и обернул к брату Вику.

И тот увидел, что на самом деле это статуя Богоматери, а сзади ровное и как будто неотесанное было ее плащом с намеченными складками.

– Уф, – вторично выдохнул брат Вик. – Если это статуя Богоматери, то, думаю, мой топор не причинил бы ей вреда, а вот вы, отец настоятель, могли бы сильно пострадать.

– Теперь мы этого уже, к счастью, не узнаем, – сказал настоятель со слабой улыбкой. – Потому что, боюсь, случись такое – и пострадать мог бы ты за кощунство, которое совершил по неведению и крайнему своему усердию к работе.

Брат Вик знал, что усердие его к работе основано на ненависти ко всему живому и почти ко всему неживому, поэтому ничего говорить не стал, а только еще раз посмотрел на статую и выговорил:

– До чего же она некрасивая!

Той же ночью Богородица явилась брату Вику в тонком сне. Она стояла, окутанная трепещущим светом золотисто-розового цвета, и в этом нежном окружении выглядела еще более грубо сработанной, нежели это показалось брату Вику при первой их встрече на заднем дворе.

– Я тебе кажусь некрасивой? – промолвил ее звенящий голос, и свет задрожал, наполняясь золотом, как меха влагой. Теперь он был уже не невесомым, а как бы отяжелел. – Знай же, на Небесах я прекраснее всех ангелов, а то, что ты видишь здесь – лишь оболочка. Будь у тебя любящий взгляд, ты разглядел бы мою небесную красоту.

Тут брат Вик очнулся. Он был весь потный, со лба у него просто текло, одежда вся промокла так, что ее можно было выжимать. Брат Вик дрожал с головы до ног и прямо не знал, куда себя девать. В конце концов он вскочил и выбежал на двор, а там принялся бегать кругами, как обезумевший пес, и постанывать на бегу. Наконец силы у него кончились, и он упал посреди двора, рядом со злополучным топором.

С того дня брат Вик перестал всех ненавидеть, но и работать начал куда менее усердно, а еще через десять лет скончался, и когда это произошло, церковь наполнилась благоуханием.

Таким образом, Дева Мария, которую особенно почитают в нашем городе, – некрасива. Для нее создают особые ризы, статую обновляют и чистят перед шествием, возобновляют позолоту на волосах, краску на глазах, губах и щеках, но основное остается неизменным: внешний ее облик не благолепен и не прекрасен, и это обстоятельство, подчеркнутое красотой одежд и пышностью процессии, рождает в прихожанах благочестивые помыслы о том, что некрасивое на земле может быть прекрасно на Небе.

Я погрузился в эти мысли, как бы плавая в них и не задерживаясь ни на чем в отдельности, разве что на формах сосудов, которые мне предстояло создать: пузатые condamphore взмывали, как полупрозрачные пузыри, в полутемном воздухе, вбирая в себя прихожан и объединяя их в причудливой выборочности, длиннохвостыми крабами карабкались по колоннам carabus’ы, и прямо над головами бесконечно вращалась респираль.

Через проход, на правой стороне, помещалась семейная скамья ван Акенов. С дальнего края, как это было заведено с самого начала, сидели отпрыски четы ван Акенов – Ян, Катарина, Гуссен, Гербертке и Йерун, далее мать семейства, госпожа Алейд ван дер Муннен, и, наконец, сам Тенис ван Акен. Если пересечь проход между рядами, то дальше, как бы плечом к плечу с Тенисом, сижу я, то есть Кобус ван Гаальфе, потом моя супруга, Маргрит ван дер Тиссен, далее Ханс, наш единственный сын, и последним, как уже упоминалось, примостился Стаас Смулдерс.

Такой способ рассаживать людей представляется мне наиболее правильным, ибо, если бы рядом с проходом сидели, соприкасаясь плечами, Йерун и Стаас, они непременно начали бы переглядываться, перемигиваться, показывать друг другу различные «сокровища», которыми бессмысленно дорожат мальчишки, вроде обломка стеклянной посуды, в котором радужно преломляется свет, или свитого из тряпок шара, и все это отвлекало бы их от благочестивых мыслей. Нельзя также не похвалить за предусмотрительность Алейд ван дер Муннен, которая как при производстве на свет детей, так и при рассадке их в церкви, благоразумно чередовала мальчиков и девочек, причем мальчиков – на одного больше.

И даже сейчас, когда мальчики выросли и превратились в юношей, прежний порядок сохранялся в неизменности; и впоследствии, как мы все надеемся, он будет лишь дополнен благочестивыми женами наших сыновей, а там и их сыновьями, и тогда нам самим придется сойти с этой скамьи и перебраться в другую часть церкви, под каменные плиты, где уже похоронены все мои предки и лишь один предок ван Акенов – отец Тениса Ян. Ван Акены, как явствует из их семейного имени, прибыли в наш город из Ахена и, хотя сыновья Тениса родились в Гертогенбосе, до сих пор считаются у нас немного новичками.

Тут мысли мои были прерваны громовым ревом органа – я даже вздрогнул, – который как будто уличил меня в преступной рассеянности и призвал ко вниманию. Я уселся поудобнее и принялся внимать. Орган поутих, успокоив свой гнев, и рассыпался на тихие увещевания, а я вдруг опять почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.

Сначала я думал, что это трактирщик Ян Масс с дальней скамьи сверлит меня глазами: он уверяет, что я задолжал ему еще с прошлого месяца, о чем я, хоть ты режь меня ножами, совершено не помню.

Но нет, Ян Масс (я нарочно обернулся и посмотрел на него) был весь погружен в молитву, жилистые руки сплел, глаза полузакрыл и закатил повыше, куда-то к потолку, к капители, на которой толстяк в неудобной позе опирался на огромную, размером с его брюхо, бутыль.

Я уселся поудобнее (Маргрит покосилась на меня с легким беспокойством) и попробовал сосредоточиться. Орган опять повысил голос, так что я втянул голову в плечи… и тут краем глаза наконец увидел того, кто на меня смотрел. Это было совсем близко – сразу через проход.

На плече Тениса ван Акена сидела большая жаба. Она была размером с некрупного кота. Ее сложенные на животе лапки явственно свидетельствовали о принадлежности ее к лягушачьему племени, а голое тельце было заботливо прикрыто платьем в виде колокола с завязками у воротника. Широкая мордочка была также, несомненно, лягушачьей, однако обладала и некоторыми человеческими чертами. И чем дольше я всматривался в нее, тем отчетливее становились эти черты. Немигающие глаза глядели и на меня, и сквозь меня, и как будто мимо меня – это был равнодушный взгляд существа, которому не было до меня ровным счетом никакого дела. Его не смущали вскрики органа и пронзительный голос священника, шарканье ног прихожан или чьи-либо любопытные взгляды. Мы все были для него всего лишь пейзажем, в котором оно очутилось при полном своем безразличии и который в любой момент вольно было покинуть.

Спустя бесконечно долго время существо моргнуло, а когда открыло кожистые веки, то глаза его на короткий миг встретились с моими. И на сей раз это был осмысленный взгляд. Длилось это совсем недолго, но успело пробраться в самую глубину моего естества и понатыкать там иголок. У меня вдруг разом заболело все чрево. Происхождение этой боли было, несомненно, сверхъестественным, но открыть данное обстоятельство я никому не мог и потому, с внезапно исказившимся лицом, лишь вскрикнул: «Тушеная капуста!» – и устремился к выходу.

Ханс ван дер Лаан завершал один из этапов Великой Стирки, имея перед глазами фигуру Прачки, причем сразу в двух видах – как в недоступно-метафизическом, так и во вполне доступном, то есть низменно-воплощенном в образе Годелив Пеетерс, которая явилась со своей корзиной и собирала по всему дому для стирки запачкавшиеся за минувшую неделю простыни, скатерти и исподнее белье.

– Еще льняной полотенце было, – слышался голос Годелив. – В подвале баки вскипятили?

Домоправитель что-то невнятное отвечал, его голос тонул в басистом хохоте Годелив:

– Да я же тебе во всяком деле пособлю, болезный ты мой.

Судя по хохоту, Годелив строила домоправителю глазки, ровным счетом не имея в виду никаких дальнейших уступок его взбрыкивающей мужской похоти, обуздать которую не составит никакого труда, ибо за минувшие годы эта лошадка изрядно поизносилась и ржала более по привычке.

В метафизическом отношении стирка продвигалась так же хорошо и споро, как и стирка профанная, ибо что наверху – то же самое и внизу, и наоборот, и пока цела хрустальная сфера мироздания, целым будет и колесо, что вращается внутри нее.

Таким образом, внутри колбы образовалось тонкое тело, подобное золе, оставшейся на месте сгоревшего дома Стааса Смулдерса, и аббат осторожно перенес его на блюдо, помогая себе тонким перышком. Как чрезвычайно уважающий себя алхимик, он пользовался пером лебедя, хотя, в общем, сошло бы перо любой птицы, в том числе курицы, но так низко Ханс ван дер Лаан никогда бы не пал.

Далее он размял тело ступкой, снова снял мельчайшие крупинки пером и поместил все в особую колбу с округлым брюшком и узким горлышком. Эту колбу он поставил на золу, которую поджег философским огнем и таким образом разогрел. Колбе предстояло находиться в подобном положении ровно шестнадцать часов, и по совпадению именно столько же времени понадобится Годелив Пеетерс, чтобы выстирать все собранное белье и высушить его на ветру, который тоже, при определенных обстоятельствах, может быть назван философским.

Таким образом, в одном и том же доме, но в разных пластах бытия, происходили сходные процессы, однако инспирировали их различные стихии. В одном случае излишняя влага удалялась и выпаривалась с помощью огня, в других же – с помощью воздуха.

Однако чрезмерное удаление влаги также не идет на пользу телу – будь то философское тело, содержащее в себе элементы живого золота, или же будь то тело обычных подштанников, правда, из самого лучшего полотна. Поэтому следует иногда возвращать влагу или же препятствовать ее испарению, для чего к жабе привязывают птицу или, если нет под рукой жабы и птицы, к иному бегающему по земле привязывают нечто иное летающее. Правда, здесь также следует соблюдать осторожность, поскольку, например, крот может превращаться в иволгу и тем самым создавать подобие иволги. И если к кроту привязать иволгу, то можно внезапно получить двух кротов, а это никоим образом не будет способствовать удержанию необходимой влаги в философском, либо в профанном теле.

Пока все эти мысли неспешно, в ровном порядке, и доставляя не меньшее наслаждение, нежели хорошо приготовленный ужин, шествовали в голове аббата, колба начала нагреваться и вдруг пошла трещинами.

Аббат вскрикнул, как от резкой боли: еще мгновение – и работа нескольких недель будет уничтожена! Вот почему он говорил Кобусу ван Гаальфе изготавливать колбы только наивысшего качества и внимательно следить за тем, чтобы стекло, вышедшее из его мастерской, не трескалось и не лопалось. В последний раз он даже приоткрыл Кобусу некоторые тайны, которые, конечно же, остались для стеклодува с его бедным разумом все той же тайной за семью печатями. Впрочем, аббат и не рассчитывал, что мастер поймет хотя бы десятую долю того, о чем ему говорилось в этой комнате. Цель была иной: Кобусу следовало глубоко проникнуться важностью полученного заказа и особенно – необходимостью выполнить этот заказ как можно более тщательно.

Можно вычесть стоимость негодной колбы из общей суммы, но какими деньгами оплатить разочарование, потерянное время, зря израсходованный материал? Некоторые вещи не могут быть измерены ничем, даже деньгами.

С громким хлопком разлетелась на части колба, и, взметнув в воздух раскаленную золу, оттуда выскочила здоровенная жаба.

Размером она была, пожалуй, с хорошо откормленного котенка. Совершенно голая, с непристойным, словно в издевку над человеком, созданным тельцем, она прижала к животу совершенно человечьи лапки и уселась на книги, лежавшие у аббата на столе. Передвинулась, чтобы удобнее было сидеть, и снова сложила передние лапки.

Аббат онемел. В первое мгновение он не мог даже пошевелиться. Потом ему пришло на ум, что, верно, происходит удержание необходимой влаги в теле, поэтому поднял голову, на полном серьезе рассчитывая увидеть под потолком привязанную к жабе птицу. Однако никакой птицы там не оказалось.

– Годелив! – закричал аббат.

Снизу доносилось громовое пение прачки: она воевала с бельем, погруженным в чан. Белье вертелось в кипящей воде, а прачка била его по всплывающим белым головам большой деревянной колотушкой.

– Годелив! – повторил аббат.

– Весна-а!.. Весна-а и птицы!.. И ласточки кружа-ат! – орала прачка. – И парни, и девицы-ы!..

– Годелив! – взревел аббат.

Пение наконец притихло.

С широким раскрасневшимся лицом Годелив показалась в дверном проеме.

– Надымили! – сказала она, взмахнув рукой. – Прибраться тут? Стирку закончу, позовите. Все сделаю.

– Там птица у тебя не летает? – спросил аббат.

– Птица? – Годелив озадаченно замолчала. Она думала довольно долго, а потом вдруг расхохоталась: – Так это только в песне поется!

Она еще раз посмотрела на аббата, присела в поклоне и ушла стирать.

Ханс ван дер Лаан перевел взгляд на жабу. Он не понял, видела Годелив это странное существо или нет. Или же для Годелив это существо вовсе не странное?

Чем дольше вглядывался Ханс ван дер Лаан в непонятную гостью, тем больше различал в ней как будто знакомого и понятного.

Вдруг ему стало неприятно, что жаба тут сидит совершенно голая. Он вырвал из книги лист и обернул его колокольчиком вокруг влажного тельца, скрепив собственным волосом. Жаба подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза.

И тут аббат Ханс ван дер Лаан понял, что лицо у жабы – человечье. Более того, он понял, чье оно: это было лицо стеклодува Кобуса ван Гаальфе.