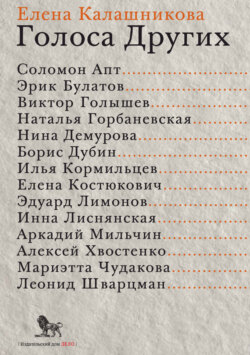

Читать книгу Голоса Других - - Страница 5

Соломон Апт

Перевожу в день максимум три страницы

Оглавление– Откуда вы родом?

– Я родился в Харькове в 1921 году.

– Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.

– Моя семья была далека от литературных занятий. Отец – и нженер, мама – зубной врач. Но отец, видя мой интерес к литературе, стихам, при любой возможности покупал сборники стихов. Помню, в один из тяжелых периодов жизни, это был 1929 год, работы у него не было, он мне читал вслух «Капитанскую дочку». Так в восемь лет я познакомился с прозой Пушкина.

– А как звали ваших родителей?

– Константин Соломонович и Генриетта Борисовна. Мать моя родилась в Туле, а отец из Белоруссии. В тринадцать лет ему пришлось отправиться на заработки: семья была бедная, многодетная, десять детей. Тогда Польша входила в состав Российской империи, и он работал в Лодзи, что называется, мальчиком при лавке. Родители были из разных социальных слоев. Отец матери был купцом первой гильдии, занимался торговлей самоварами. Он был сравнительно состоятельным человеком. У него тоже была большая семья – семеро детей.

– У родителей, кроме вас, были еще дети?

– Нет.

– А как на них сказалась революция?

– Родственники матери перешли в разряд более бедных.

– Расскажите, как вас коснулась война?

– Из-за плохого зрения в армию меня не взяли. И я работал учителем в средней школе в Томске.

– Как из Харькова вы попали в Томск?

– В Харькове в первые дни войны, когда выяснилось, что в армию я не иду, поступил на военный завод в лабораторию спектрального анализа. Там мне пригодился английский. Потом завод эвакуировался в Новосибирск. Когда родители оказались в Томске, я переехал к ним, где прожил до 1944 года. А в 1944-м мой давний приятель, в то время аспирант филологического факультета МГУ, сообщил, что в МГУ открывают отделение классической филологии. А я до войны в Харькове окончил два курса отделения классической филологии. Мне из Москвы прислали вызов и устроили экзамен, гожусь ли я сразу для третьего курса. Я выдержал экзамены и в 1944-м поступил на третий курс, а в 1947 году окончил МГУ. Меня оставили в аспирантуре, и я три года был аспирантом.

– Расскажите, пожалуйста, какой вы увидели войну? Вы видели ее в трех городах – Харькове, Томске, Москве.

– С самого начала я был уверен, что она кончится нашей победой. Такое чувство было у многих. Хотя я никогда не был просоветски настроен – и з-за 1937 года, когда арестовывали родителей моих соучеников. Сталина я терпеть не мог. Но когда началась война, я понимал, что нет ничего ужаснее фашизма. Тогда казалось, что наш строй справедливее и человечнее. Мое тогдашнее ощущение верно передают такие строки военного стихотворения Пастернака:

Вся суть твоя – противовес

Коричневым рубахам.

‹…›

Пусть у врага винты, болты,

И медь, и алюминий.

Твоей великой правоты

Нет у него в помине.

– Человек меняется во время войны?

– Я считаю, что человек в основе своей, простите за тавтологию, человечен, если его, конечно, голод и издевательства не доводят до животного уровня. На человека влияют и возраст, и опыт. Отрицательные и положительные качества иногда переплетаются. Все зависит от ситуации.

– Вы знаете несколько иностранных языков – немецкий, английский, латынь, древнегреческий… А какой иностранный язык был для вас первым?

– Я довольно рано познакомился с немецким языком. Когда мне было четыре-пять лет, у меня была учительница немецкого языка. Она читала вслух и заставляла меня делать то же самое. А позже я стал ходить в группу, где была такая же система занятий. В детстве я довольно быстро овладел немецким. Английский я довел до хорошего уровня, работал с ним какое-то время. Французский у меня всегда был пассивный. Прочел десяток французских книг, классиков. А древними языками занимался в Московском университете.

– Как складывалась ваша жизнь после аспирантуры?

– После аспирантуры мне предложили два места: кафедру латыни в Институте иностранных языков имени Тореза и исторический факультет МГУ. И тут я столкнулся с некоторыми особенностями советской политики. В министерстве образования решили, что в Москве я не должен работать. Прямо мне этого не говорили. А в это время, на новый, 1951 год, у нас с женой родился сын. Наше положение было весьма трудным. Я занимался разными частными заработками.

– Уроки давали?

– И это тоже. Переводил «Античную географию», латинские травники XVII века, автобиографию и письма Чарльза Дарвина.

Редактировал «Историю животных» Аристотеля, составил латинско-русский словарь к учебнику Соболевского, писал со старшеклассниками диктанты по русскому языку. Эти трудоемкие работы давали не только деньги, но и научили меня азам перевода, вниманию к мелочам, выбору наиболее уместных русских слов, терпению.

– С чем был связан запрет на официальное место работы в Москве?

– Только с пятым пунктом моей анкеты, и ни с чем больше.

– После войны евреям в СССР было очень непросто: борьба с космополитизмом, убийство Михоэлса, дело врачей…

– Мне по молодости было не страшно, но, в общем, атмосфера была ужасная. Вот простейший пример. В официальных инстанциях мне сказали: «Поезжайте в Нальчик. Там нужен преподаватель». Я написал в Нальчик, чтобы эти слова проверить, приложил анкету. И довольно скоро получил ответ, что во мне они не нуждаются. Нальчик был взят с потолка. Но это подало мне идею. Я знал, в каких городах есть пединституты и где есть кафедры древних языков, латыни, античной литературы. Я купил открытки с оплаченным ответом и разослал штук двадцать. На половину я получил отрицательный ответ, на половину вообще никакого. Тогда я понял, что нечего ходить в министерство. Мы продолжали жить случайными заработками.

В их числе был один авантюристический. Моя жена училась в аспирантуре ИМЛИ, и по ИМЛИ у нее была одна знакомая, а ее муж был из Средней Азии. Однажды она пришла к нам с мужем и еще одним человеком среднеазиатской внешности. А так как мы в то время жили в Зарядье, в мансарде на чердаке, места для гостей не было. Мы решили пройтись. А на улице зима, холодно. Рядом было бюро пропусков ЦК, на Старой площади. И мы под видом того, что ждем пропуска, устроились на уютном диванчике. Там два азиатских человека предложили мне такую сделку: они дают материал, а я напишу работу о творчестве Садриддина Айни (одному из них нужна была кандидатская диссертация). Я написал небольшое сочинение об Айни, разобрал его рассказ «Смерть ростовщика». Потом этот человек забросал меня телеграммами: «Вы угадали мои мысли. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Хорошее сотрудничество…

В это время один мой знакомый сказал, что в Орехово-Зуеве недавно открыли пединститут и им нужен преподаватель латыни. Они меня сразу же взяли. Там был хороший коллектив из тех, кому в Москве работу не давали. Там я преподавал в течение пяти лет. Читал античную литературу, курс немецкой теоретической грамматики. В 35 лет оставил место доцента и стал человеком свободной профессии, переводчиком.

– Как вы выбирали произведения? Чаще инициатива исходила от вас или от издательства?

– Бывало по-разному. На первых порах я брался за то, что предлагали.

– Например, за что?

– За Аристофана. Это было связано с его юбилеем. Позже я стал великим поклонником, а затем и популяризатором Томаса Манна. В Гослитиздате составляли сборник его новелл и решили привлечь, что называется, молодых переводчиков. Мне было уже за тридцать, но, видно, я еще вписывался в эти рамки. По заказу издательства я сделал свой первый перевод Манна. Эта работа стала моим первым напечатанным переводом с немецкого (до этого я занимался античными переводами). И впоследствии инициатива переводов этого писателя исходила от меня. Что же касается античных переводов, то они были связаны с антологией. Перевод поэта Феогнида был частью моей дипломной работы. Я написал исследование о нем и приложил все 1385 строк, которые от него остались.

Позже было сочетание инициативы издательства с моей заинтересованностью. Так получилось с Кафкой. В 1960 году в «Иностранной литературе» решили: неудобно, во всем мире читают Кафку, а у нас его не знают. Надо было на что-то решиться. И мне предложили выбрать что-нибудь из него для перевода, оговорив, что объем должен быть листов пять, не больше. Я читал Кафку до этого и знал, насколько у нас одиозно его имя. Поэтому особо не рассчитывал на публикацию в «Иностранной литературе». А когда у меня появилась возможность это сделать, я решил извлечь из этого максимум. Я предложил новеллы, которые, с одной стороны, вызвали недоумение, а с другой – заинтересованность.

– Какие?

– «Превращение» и «В исправительной колонии». Заведующий отделом сказал: «Это будет шок, у нас к такому не привыкли». А я: «Вот именно. Тогда со всем остальным будет легче». В итоге все удалось.

– Кафка относится к числу ваших любимых писателей?

– Конечно, он уникальный писатель. Я только могу повторить слова Томаса Манна: «Кафка – некоронованный король немецкой прозы». Он настолько замечательное явление, что отождествлять себя с ним трудно во всех отношениях. Но внутренней сцепленности с Кафкой, которая за долгие годы работы была с Манном, с Гессе, у меня нет. Скажу еще, что такой сцепленности у меня нет и с Музилем, которого я тоже много переводил. Я считаю, что эта четверка (в любом порядке, хотя для меня на первом месте Манн) – вершина ХХ века. В молодости я много переводил и Брехта. Первый раз по заказу, а потом по собственной инициативе. Он замечательный драматург. Но из всех названных он наименее «мой».

– Для вас существует переводческий минимум, определенное количество страниц в день?

– Скорее, максимум. Для меня максимум – три страницы в день. Я сажусь с девяти часов и перевожу до трех. Во второй половине дня работа уже от лукавого.

– Кого сложнее всего было переводить?

– Томаса Манна, «Иосиф и его братья». Надо помнить все детали: какое-то слово встречается через двести страниц. Сложно было переводить «Степного волка» Гессе. Вроде текст несложный, но надо добраться до смысла.

– А сейчас что-нибудь переводите?

– Ничего достойного упоминания. Чтобы захотеть перевести, мне надо восхититься. Мне очень нравится один немецкий автор конца XIX века, но я боюсь к нему подступаться… может, из-за возраста.

– Кто же это?

– Теодор Фонтане. У меня сомнения: разделят ли мое восхищение читатели. Те, кого называют средним читателем. В основном Фонтане – прозаик. Писал очерки, романы, повести (некоторые повести у нас переводились), работал для газет. У него есть замечательное произведение «Штехлин», это фамилия героя. Не думаю, что русскому читателю оно будет особенно интересно. Это очень большая работа, трудная. Недавно я перевел роман середины XIX века – «Бабье лето» Штифтера. Австрийцы его очень любят. И мне он кажется в некоторых отношениях замечательным, но он дышит ушедшим временем. Работа над «Бабьим летом» еще связана с моей дружбой с австрийцами. Я видел, насколько они с детства любят эту книгу. Русский перевод был безгонорарным, а само издание оплатило австрийское посольство. Книга вышла малым тиражом, я вообще не уверен, раскуплен ли он.

– Как вы оцениваете состояние нынешней переводной литературы? Ее уровень?

– Переводят очень много, поэтому уровень самый разнообразный. По-моему, хорошего на свете всегда меньше, чем плохого. То же касается и перевода. Раньше книг переводили меньше – и к переводу относились серьезнее. Я не за строгости, но объективно получилось так, что ответственность за каждую переводную книгу уменьшилась. Тут все решается рынком: продается – значит хорошо. Сейчас люди, занимающиеся переводом, очень пренебрежительно относятся к родному языку. Переводят с большим количеством вульгарных оборотов, стилистических несообразностей, арго, непечатных слов. Показывая свою вульгарность и нечувствительность к стилю, они думают, что оживляют текст. К сожалению, таких переводов много. К этому можно прибавить и дублированные западные фильмы, которые кое-как переводятся. Тут не учитываются особенности страныпроизводителя, а все делается под общий русский вульгарный язык, на уровне сленга, что отвратительно. Это явление связано с массовостью, которой раньше не было. Культура перевода – это часть общей культуры. А когда в культуре господствует массовость, то это называется попсой, она захлестывает и перевод.

В советское время были фигуры, которые, находясь во главе перевода, повысили и его значение, и ответственность переводчиков. В первую очередь я имею в виду Чуковского и, пожалуй, Маршака, Лозинского. Чуковский сыграл совершенно уникальную роль. Его книги о переводе, по-моему, замечательны. Все книги по теории перевода не стоят одной книги Чуковского, которая, в принципе, ничему не учит. Вокруг перевода существует много теоретиков. Чуковский был гораздо выше всего этого: путем живого разбора определенного текста он показывал, что хорошо и что плохо. Кроме работ, посвященных переводу, у него есть книга о живом русском литературном языке – это очень важно. Он понимал, что непременное условие для переводчика – чувствовать разные стихии языка. И отличать уличный, бытовой язык от того, который соответствует литературной задаче. По сравнению с этим уровнем современный перевод деградировал.

– Когда вы впервые оказались на Западе, какое у вас сложилось впечатление от нового для вас мира?

– Это был 1966 год, Австрия, Запад не сегодняшний. Потом довольно часто я бывал в ГДР. В 1969-м увидел ФРГ – по контрасту бросались в глаза богатство и ухоженность. Незадолго до этого я побывал в Кремле (он ведь долгое время был закрыт для посещения): он весь сверкал, был таким ухоженным, отремонтированным. У меня сложилось впечатление, что Западная Германия, начиная от собора и кончая дверной ручкой, так же ухожена, как наш Кремль. Мне очень понравилось в Англии, хотя я был там всего девять дней. Понравился тип человеческих отношений, отсутствие лоска, терпимость, теплота.

– По-вашему, сильно ли отличаются люди разных национальностей?

– Набор человеческих качеств везде одинаков. Все варьируется в зависимости от воспитания, среды, цивилизованности, образования… Хотя, конечно, каждый носит печать своей страны и языка. Тип интеллигентного человека, который был в России раньше, безвозвратно ушел.

– Этот тип сформировал XIX век?

– Я имею в виду человека ХХ века, каким он был до революции. Советская власть его модифицировала.

– По вашим ощущениям, сильно ли атмосфера 1930-х отличалась от 1940-х?

– Тридцатые не были однородными. Начало 1930-х – к оллективизация, голод на Украине. Я видел много умирающих на улицах Харькова. А в середине 1930-х, после убийства Кирова, провозгласили лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее!». Отменили карточки на хлеб. Было ощущение, что наступает более вольное время, выходили фильмы «Веселые ребята», «Цирк», а это было временем становления системы ГУЛАГа… Конец 1930-х – мирный пакт с Гитлером. Начало 1940-х – война, 1946 год – постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 1948–1949 годы – у бийство Михоэлса, разгром его театра, разгром Еврейского комитета, борьба с космополитизмом, антисемитские кампании. Так было до смерти Сталина. Дальше несомненная веха – 1953 год. 1956-й – XX съезд партии: робкое разоблачение культа Сталина.

– Какое у вас было ощущение после доклада Хрущева?

– Был подъем, как у всех. Вначале доклад читали только членам партии, каковым я никогда не был. Парторг в Орехово-Зуеве дала мне почитать. Самое большое впечатление от доклада – это признание фактов, многие из которых я знал, официальным лицом.

– Скажите, кто ваши любимые художники?

– Очень многие. Мне очень нравится, но не скажу, что он мне близок, – Эль Греко. Очень нравятся Рембрандт, Веласкес. Я много чего усматриваю в «Гернике» Пикассо. Я ее видел в подлиннике и думаю, что уменьшенные ее копии не передают впечатления. Для меня эта картина – а тмосфера 1930-х, ее европейский вариант.

– А кто близок из русских художников?

– Одно время мне очень нравился Серов.

– А из мира музыки?

– Очень люблю Шуберта, Шопена, Малера. Конечно, Моцарта, Бетховена, Баха.

– А каковы ваши пристрастия в кино?

– Замечательный режиссер Феллини, замечательный режиссер Бергман… Не думаю, чтобы было что-то выше их творчества.

– Кто ваши любимые авторы?

– Мой любимый поэт – Пастернак. У меня есть сцепление с ним. Я очень много знаю его наизусть, но его проза мне не близка.

– А из современных?

– Я не устаю восхищаться одним современным писателем, живущим в Москве, – Юрием Давыдовым. Но не представляю, что в другой стране оценят его словесную игру. Мне нравится Петрушевская, хотя иногда мне душно в ее прозе. Очень симпатичный автор Татьяна Толстая. Из немецких авторов – Гюнтер Грасс, хотя сейчас он меня уже не так восхищает, как когда-то.

– Кто сейчас составляет ваше окружение? Переводчики?

– В старости окружение ничтожно. Друзья были в молодости и в зрелые годы. Это были люди, связанные с литературой или живущие литературными интересами, вне зависимости от их занятий. У меня были друзья и математики, и переводчики. Большинства из них сейчас уже нет. Так как дом принадлежал кооперативу литераторов, то мы встречались очень часто, почти каждый день.

– Какое у вас ощущение от современной жизни?

– Что касается области искусства и литературы, то у меня сложилось ощущение попсовости. Недавно Жванецкий очень правильно сказал: «Раньше был лозунг: искусство – в массы. А теперь: массы – в искусство». Но попса не только у нас, но и на Западе.

– Что для вас заключается в понятии семьи?

– Одно дело семья с точки зрения ребенка, другое – с точки зрения молодого и взрослого человека, а третье – старика. Прежде семейные связи были очень сильны, теперь этого нет. Вообще, я вижу, что происходит ослабление семейных связей, депатриархализация общества.

– Вы согласны с тем, что основная тема литературы ХХ века – одиночество? Это не могло не сказаться и на семейных связях: человек уже не смотрит в мир, он смотрит в себя.

– Для человека древнегреческого мира изгнание из полиса было трагедией. Теперь такую ситуацию сложно себе представить. Мир становится шире, усиливаются центробежные силы. В астрономии известен эффект Доплера, когда планеты находятся в состоянии взрыва, то же можно сказать и о семье.

– По-вашему, эта ситуация усугубляется?

– Трудно сказать, ведь возможно такое центростремительное событие, как война. Человек – все-таки животное общественное. Тяготение людей друг к другу остается. Вот можно проверить: вам бы хотелось, чтобы во Вселенной был еще кто-то кроме нас?

– Не знаю. Это зависит от того, в каких мы будем отношениях: если мы лишь материал для их исследований – это одно, а если партнеры – другое. В любом случае это интересно.

– Вот видите! Это хорошо.

16 октября и 10 ноября 2000 г.