Читать книгу Голоса Других - - Страница 8

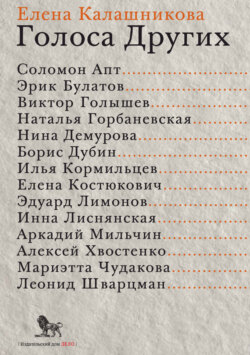

Эрик Булатов

Меня интересует только пространство

Оглавление– Вот цитата из вашей статьи «Картина умерла! Да здравствует картина!»: «Дать зрителю возможность ощутить себя в ином пространстве, чем то, в котором он находится физически, именно не рассматривать, а оказаться в другом пространстве – вот задача современной картины, как я ее понимаю. Тогда пространство становится смыслом и содержанием картины, героем станет зритель, а предметы, изображенные на картине, будут играть подсобную роль, помогая или мешая движению зрителя в ее пространстве». У кого, по-вашему, из современных художников пространство становится смыслом и содержанием картины?

– «Картину» я понимаю в широком смысле. Например, в выстраивании инсталляции принцип тот же самый. Ведь картина лишена внутреннего пространства, физических объемов. Зритель попадает в иное пространство, физически оставаясь на месте.

Мне не хотелось бы давать определения того или иного художника. Художник, который, мне представляется, на сто процентов подходит под это определение, – это Ансельм Кифер. Отдельные удачи бывают у многих, вопрос только в сознательном отношении.

– Для вас всегда было важно, чтобы зритель ваших работ оказался в ином пространстве?

– Да. Выскочить за пределы своего социального пространства – это и есть для меня путь к свободе. В любом социальном пространстве, я уверен, свобода невозможна. Тут одновременно важно то, что картина дает возможность воспринять ограниченность социального пространства. За его пределами существует иное пространство. Например, искусство – это не вариант социального пространства, а другой тип пространства. Конечно, это не универсальный путь, но для меня это так.

– Пространство социальной жизни всегда было определяющим в ваших работах?

– Конечно, всегда было важно.

– Вы жили в Советском Союзе, потом в Америке, затем во Франции. Хотя говорите, что не эмигрировали, а просто работаете в Париже…

– Социальная жизнь очень важна. Я думаю, художник может работать только с чем-то очень конкретным, реальным, мгновенным, со своим пространством и своим временем. У меня есть картина «Живу – Вижу» – то есть живу в это время, в этом месте и ни от чего не отворачиваюсь. Только поймав мгновенное, сегодняшнее, можно связаться через это с вечным. А просто так за вечное не ухватишься.

– Со временем у вас меняется отношение к собственным работам?

– Естественно, все меняется. Чему-то учишься, от чего-то отказываешься.

– Какие-то ваши работы перестали быть для вас интересными, актуальными?

– Я больше не работаю с материалом советского пространства, это дело прошлого. Мне кажется, сейчас некрасиво его эксплуатировать. Тогда все это было реально, небезопасно, было частью моей жизни, а сейчас нелепо над этим смеяться. Правда, я и тогда не шутил и не иронизировал.

– Вы серьезный художник?

– Да. Я пытался понять это явление.

– Из вашего интервью с Анной Журавлевой и Всеволодом Некрасовым: «Мне ведь нужна была такая картина, которая выражала бы не мое отношение к нашей жизни, а чтобы эта наша жизнь как бы сама себя через меня нарисовала и сама себя узнавала и все чтобы узнавали ее такой, как она есть». Это и сейчас ваш принцип?

– Я стараюсь выразить не свое отношение к тому, что изображаю, а чтобы у зрителя возникло ощущение, что это так и есть на самом деле, что он это сто раз видел и знал, что ничего нового в этом для него нет, – то есть картина просто чем-то помогла, подтолкнула его к тому, чтобы сформулировать его собственное знание. В картине не должно быть агитации. В результате ощущение зрителя абсолютно совпадает с моим, но если даже оно другое, это нормально, главное, чтобы это было результатом его собственного зрительского ощущения.

– Вы говорите, работы не должны носить агитационный характер. Но разве любое искусство по природе своей не агитационное, не пропагандистское?..

– Конечно, я понимаю, что это невозможно, но стараюсь максимально от этого избавиться. У меня определенное отношение к тому, что я делаю, я сознательно стараюсь максимально себя отстранить.

– Есть ли художники, которым вы верите?

– Естественно.

– Это постоянный состав или он меняется?

– Меняется. Это путь: кто-то остается, кого-то узнаешь заново, от кого-то удаляешься.

– Кто сейчас для вас актуален?

– В последнее время классические художники, и чем дальше, тем больше. Когда я приехал в Америку, потом в Европу, меня интересовали только современные художники, только их хотелось смотреть. А потом я все больше и больше стал смотреть классическое искусство. Думаю, все, что можно было взять из современного искусства, я взял, а у классики можно учиться бесконечно.

– И какие это художники?

– Классика начиная с Возрождения: Фра Анджелико, Леонардо да Винчи, Пьеро делла Франческа, Веласкес, Рембрандт, Вермеер Делфтский, Тернер…

– Вы часто ходите в музеи?

– Часто.

– В Лувр?

– Да, а вот в д’Орсэ не очень. Если надо посмотреть какую-то картину, я иду и смотрю. Для меня смотрение – работа, я быстро устаю. Но утомление бывает связано и с очень счастливыми переживаниями.

– Читаете ли вы теоретические работы по искусству?

– Нет. У меня свой круг проблем. А то, что пишется, как правило, пишется о тех вещах, которые мне малоинтересны. Круг проблем, которыми я занимаюсь, очерчен Владимиром Андреевичем Фаворским – это пространственные проблемы. Я считаю его своим учителем, другое дело, что решаю их иначе.

– Вы называете своими учителями Фаворского и Фалька. Со временем у вас не изменилось отношение к их творчеству?

– Если бы они были живы, могло бы измениться. Я возвращаюсь к ним мыслями, обдумываю что-то иначе, но значение их для меня не меняется.

– Из вашей статьи «Джоконда»: «Только в пространстве картины лицо Джоконды обретает ясный смысл именно как образ оживающей картины. Потому что все пространство картины работает на это оживание. А решающим оказывается контакт между изображением и зрителем. Именно не одностороннее, а встречное движение взглядов, которые встречаются на границе двух пространств: жизни и искусства. Поэтому изображение не выпадает из своего пространства. Оно как бы вот-вот из него выпадет, но этого не происходит. Иначе картина была бы разрушена». По-вашему, в истории живописи есть еще оживающие картины?

– Я как раз об этом дальше пишу: многие картины еще более реальны, но оживающих нет. Во всяком случае, мне такие не встречались.

– То есть художники не ставили себе такой цели?

– Не знаю. Может, кто-то ставил, но точно не получалось.

– А вы не решали подобную задачу?

– Нет-нет. Меня интересует только пространство, если хотите, оживающее пространство. Проблемы возможности и невозможности пересечь границу между пространством жизни и пространством искусства, ведь возможности относительны. Думаю, это лично моя проблема.

– А для других художников эта задача, «проблема» актуальна?

– Для Олега Васильева, безусловно.

– Потому что вы тридцать лет работали вместе?

– Мы связаны с ним и влияли друг на друга. Я считаю, Олег сейчас самая важная фигура в русском искусстве. Олег Васильев и Илья Кабаков.

– Вы с Васильевым много иллюстрировали детские книжки. А «книгой художника» не занимались?

– В авторской книге «Я написал стихотворение», которую я недавно закончил, только чужие стихи, ни одного моего слова. Но это, скорее, альбом рисунков. Что это значит – «книга художника»?

– Книга сделана вручную, часто с применением высокой печати, может быть с компакт-диском…

– Эта книга написана от руки, а потом отпечатана на компьютере. А вы имеете в виду, чтобы весь тираж от руки?

– Да. Тираж у нее небольшой – два экземпляра или, скажем, двадцать два. Вам интереснее обращение к широкому кругу? «Книга художника» подразумевает ограниченную аудиторию.

– Я никогда не думал, к кому именно обращаюсь. Я обращаюсь сам к себе. Зритель – это я. Между мной и зрителем никакой разницы. Я занимаюсь только картинами. Даже когда мне предложили расписывать Рейхстаг, я отказался. Правда, когда-то я немного занимался литографиями, но это было так, по ходу дела. Тогда я работал с одной галереей в Нью-Йорке. Я специально рисунки не делаю, только подготовительные для картин, какие-то из них пошли на литографии.

– По вашему ощущению, где сейчас насыщеннее художественная жизнь – в Москве или Париже?

– Судить о московской художественной жизни мне трудно, я слишком мало здесь бываю. Мне кажется, за последний год она меняется к лучшему, очень активизируется. Но сравнивать ее с парижской… не знаю, здесь свои преимущества.

– С чем, на ваш взгляд, связана активизация культурной жизни Москвы?

– Надеюсь, это начало возрождения. Мне кажется, возникает рынок, богатые молодые люди начинают интересоваться искусством всерьез, не только Глазуновым и Шиловым или Айвазовским…

– По-моему, чаще они рассматривают искусство как сферу вложения денег…

– Я как раз вижу интерес. Эта сфера ненадежна с точки зрения вложения денег, особенно современное искусство. Нужны или очень хорошие консультанты…

– Сейчас много галерей.

– Галерей много, но не всем можно доверять. Чтобы выбрать галериста, должны быть зачатки понимания процесса. Возможно, вы и правы… у меня просто возникла такая надежда.

– А на вас выходили с такими предложениями?

– Да-да. Я и раньше в России не был обижен вниманием, но сейчас здесь ко мне появился явный интерес.

– У вас не было ощущения, что до последнего времени в России имя Эрика Булатова незаслуженно обходили вниманием? Тот же «Художественный журнал», освещающий российскую художественную жизнь?..

– У каждого свое понимание искусства. Я вполне понимаю, что кому-то нравится то, что я делаю, кому-то – нет.

– Насколько во Франции художник свободен с экономической или идеологической точки зрения?

– В искусстве сейчас очень трудная ситуация.

– Именно во французском?

– Нет, вообще. Во французском наблюдается некоторая вялость. Художнику трудно пробиться, он обречен на очень трудную жизнь, но, с другой стороны, интересно то, что в искусство идет много молодых людей.

– С профессиональным образованием?

– С этим сложно. Сейчас не совсем ясно, что такое профессиональное образование. На Западе утверждается мнение, что художественное образование, которое представляет собой обучение профессиональному ремеслу, вредно и не нужно. Потому что перекрывает личную инициативу и возможность самовыражения.

Нужно только помогать художнику развиваться, выявить его творческую потенцию, а если ему понадобится ремесло, он ему научится.

Например, в дюссельдорфской Академии искусств, где преподавал Бойс, а сейчас работают крупнейшие немецкие художники – Пенк, Люперс, учеников не учат ремеслу. Правда, там есть натурный класс, но посещение его необязательно, хочешь – ходи, не хочешь – не ходи.

– По-вашему, у такого обучения есть будущее?

– Не знаю. Думаю, резоны тут есть, но ремесло необходимо, искусство рождается из ремесла. Если у художника не хватит таланта, пусть он лучше останется хорошим ремесленником. Художник должен уметь рисовать, как поэт – уметь грамотно писать, а музыкант – владеть нотами.

– Сложно ли современному художнику быть свободным, например, от галеристов?

– У вас ошибочное представление о галереях как о диктаторах. Я работал и сейчас работаю со многими галереями. Ни один галерист не сказал мне: «Делай вот так, а так не делай». Я понимаю, что все не так просто, и любая галерея – это магазин. Отдаю себе отчет в том, что мне повезло; я знаю художников, которые имели дело с непорядочными галеристами. Многие не могут получить назад свои работы или деньги за проданные картины. Но не нужно придавать галереям такого большого значения, они были важны лет двадцать назад.

– Вы говорите про зарубежные галереи, а в России расцвет этой сферы произошел намного позже.

– Мне трудно судить о России. С русскими галереями я не работаю.

– Принципиально?

– Нет смысла. У меня достаточно галерей в Европе и Америке. Да, художнику важно занять по отношению к рынку определенную позицию. Это, собственно, и определяет коммерческого и некоммерческого художника. Коммерческий вовсе не тот, который хорошо продается. Пикассо и Матисс продаются лучше всех, но они никогда не были коммерческими художниками. Коммерческий художник старается приладиться ко вкусу рынка.

– Таких большинство?

– Нет-нет. Хотя таких, безусловно, много.

– Ну, скажем, Энди Уорхол принадлежит к типу коммерческого художника?

– Он так себя декларировал, но я не думаю. То, что было в нем принципиально, то, что делало его проблемным, не имеет отношения к коммерции. Наоборот, у него все было построено на скандале.

– Значит ли, что у коммерческих художников только одна проблема – продать?

– Да.

– А творческие проблемы они не решают?

– Решают, но это для них не главное. Они могут быть талантливы. Иногда в сознании художников спорят тенденции, и тогда выясняется, что для них важнее.

– А со временем они отходят на второй план, интерес к ним исчезает?

– Да. Бывают случаи, когда такое происходит и с очень большими художниками, такими как Шагал.

– Это выражается в тиражировании собственных идей? Что касается Шагала, в его работах 1960-х годов повторяются мотивы 1920-х.

– Да, самовоспроизводство в таком темпе, когда идеи не успевают вырабатываться и художник начинает эксплуатировать варианты этих идей. Самое важное он сделал именно в 1920-е, а когда стал французским художником, его контакт с жизнью, с реальностью оборвался. Недавно во Франции была большая прекрасная выставка раннего Шагала, все у него шло в работу – лампа на лестнице, кто-то чистит башмак, кто-то зашел в гости, все перерабатывалось – и потом вдруг ничего… Ощущение, что позже Шагал связан с реальностью как турист – почтовые марки, значки с Эйфелевой башней, то есть то, что представляет эту реальность для постороннего человека.

– Много ли было выставок, после которых ваша жизнь изменилась?

– Были. Моя первая выставка в Цюрихе, в Центре Помпиду, в Англии, Германии… Они совершенно изменили мою жизнь. После чего я уехал из России.

– А первая ваша персональная выставка в России «Эрик Булатов. Живу – Вижу. Рисунки», открывающаяся сегодня в Третьяковской галерее на Крымском Валу?

– Ничего не значит. Но мне как русскому художнику это очень приятно.

– Кто был инициатором этой выставки?

– Думаю, Андрей Ерофеев, и я ему за это, безусловно, благодарен. Во всяком случае, не я инициировал.

– Вы никогда не инициировали свои выставки?

– Нет.

– А отказывались от участия в каких-то выставках?

– Ну конечно, были дурацкие предложения. Но от серьезных не отказывался. Но на таких условиях, как сейчас в Третьяковке, когда ни каталога, ничего… Я не отказался только потому, что Москва…

– Что для вас хорошая выставка? Хорошее место, хороший куратор, хорошие художники, которые рядом выставляются?..

– Если персональная выставка, рядом никто не выставляется. Да, это хорошее место, хорошо сделанная выставка, куратор, каталог…

– Персональный проект интереснее совместного? – Конечно, художнику важнее персональные выставки.

Но, с другой стороны, и особенно сейчас для русских, важно участие в интернациональных выставках, в которых участвуют хорошие, лучшие европейские и американские художники. Очень важно видеть свои работы среди современных художников, функционировать в международном пространстве.

Мне не нравится, когда делают русские выставки, такие гетто получаются. И делаются они, как правило, очень плохо, потому что до сих пор в России нет устоявшихся критериев. Нет понимания, что хорошо, что плохо, что такое искусство, чем оно отличается от другого национального искусства. И все это тормозит включение нашего искусства в общечеловеческое культурное наследие.

– У нас таких критериев никогда не было или в какой-то момент произошел слом?

– В 1920-е годы русское искусство вошло в международную художественную среду, но потом эти связи искусственно уничтожили и надо было начинать все с нуля. А в европейском искусстве эти критерии формировались столетиями. Другое дело, с ними можно не соглашаться, спорить, но для этого нужно иметь свое мнение.

– Для художника лучше быть известным на родине или за границей?

– Как судьба сложится. Я больше известен за границей, там были выставки. Хотя, казалось бы, советскую реальность никто не выразил, как я.

– В Германии только что открылась выставка «Коммунизм. Фабрика мечты», которую курирует Борис Гройс. Он не обращался к вам?

– Нет, но там больше всего моих картин. Мне было интересно, как они выглядят по соседству с самой махровой сталинской классикой, такой как Герасимов, Лифанов… Мне очень понравилось, как мои картины себя ведут в этом родственном и одновременно враждебном пространстве. В Вальтер Гропиус-хаус сейчас проходит большая выставка «Берлин – Москва», там тоже мои картины, следующей весной она будет в Москве под названием «Москва – Берлин». Больший интерес у меня был как раз к этой выставке, но он, к сожалению, не оправдался.

– Сейчас в мире много интересных кураторов? Гройс, например?

– Это другой мир. Не могу сказать, что концепция Гройса мне совершенно не близка. Мне просто понравилось, как ведут себя мои работы, это был личный интерес.

8 октября 2003 г.