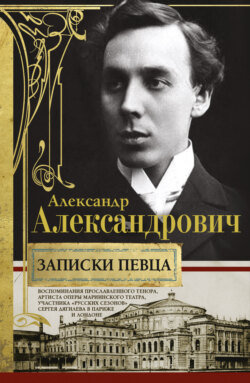

Читать книгу Записки певца. Воспоминания прославленного тенора, артиста оперы Мариинского театра, участника «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне - Александр Александрович Малькевич, Александр Александрович Винниченко, Александр Александрович Носов - Страница 3

В России до революции

Детство и юность в провинции

ОглавлениеИтак, умение русских петь ансамбли удивляло и восхищало Европу. Но мы сами часто ничего особенного в этом не находили. Для нас это было делом привычным и обыкновенным. Мы, действительно, с малых лет ему учились, и даже не специально, а «походя», «между прочим» и не отдавая себе отчета в значительности этого.

Не все, разумеется, становились певцами-профессионалами, но все мы с детства были окружены ансамбльным пением, постоянно слышали его, привыкали разбираться в нем, понимать в нем толк и понемногу сами в него втягивались.

Конечно, это прежде всего относилось к церковному пению. Как его много было в России и какую громадную роль играло оно в жизни русской!

Помню себя ребенком и юношей. Я рос в самом центре России, на Волге, в провинциальном, но чудесном городе – Нижнем Новгороде («красавец-город», «золотые маковки», старинный, богатейший, расположенный «на горах» при впадении Оки в Волгу). В нем насчитывалось около 150 тысяч жителей, и было что-то около тридцати либо сорока церквей, и в каждой по хору. Все они не только пели, но и состязались друг с другом, – можно было ходить и сравнивать, где поют лучше.

И у каждого из нас были не только любимые регенты, но и любимые песнопения, которые мы стремились пойти послушать. А после, дома, сами пробовали так спеть…

Не знаю сам почему, но я с самого раннего детства не любил, когда в церкви поют громко. Мне не нравилось рыкание басов, сотрясение сводов храма и прочее. Бессознательно, но я считал это оскорбительным для богослужения.

«Служить Богу изо всей силы нельзя. Да и ангелы так никогда не поют», – думал я.

А мне всегда внушалось, что лучшее пение – ангельское. Я его и искал в церкви.

Я безумно любил, например, пение мальчиков-«исполлатчиков» за архиерейским служением. Это трио из детских голосов – 1-й дискант, 2-й дискант и альт, – конечно, лучшие из состава хора. Они – в стихарях в соответствующие моменты богослужения выходили то на амвон, то на средину храма и пели именно как ангелы. Если же пел хор, то я всегда хотел, чтобы он был большим – «много ангелов», но чтобы пел стройно и тихо, а местами и едва слышно.

Никуда меня так не тянуло, бывало, как в наш чудный большой собор ко всенощной, когда там пели архиерейские певчие. Ими управлял тогда совершенно исключительный регент-художник Ремизов, принявший позже священнический сан и так в рясе и дирижировавший. Он никогда не щеголял никакими эффектами. Он держался простого и строгого как в выборе песнопений, так и в исполнении.

И мне вот до сих пор кажется, будто я слышу, как в огромном полуосвещенном соборном храме раздаются сдержанные звуки Предначинательного псалма – «Благослови, душе моя, Господа» – в начале всенощной и последующие за этим: «Блажен муж», «Господи, воззвах к Тебе», «Свете тихий», так называемое простое «Хвалите имя Господне» и прочее.

В этих песнопениях нет ничего, кроме углубленной молитвенной созерцательности и необыкновенной простоты музыкальной формы, но производить ими впечатление может только тот, кто постиг тайну исполнения. Любимый мой регент знал эту тайну и достигал того, что люди слушали именно эти простые песнопения и заслушивались и предпочитали их всяким другим – сложным и вычурным.

Позже, когда вырос и стал артистом, я понял, что у меня, у маленького, «губа была не дура», – мне нравилось, оказывается, самое трудное, но и самое ценное в исполнении – так называемое sostenuto (т. е. сдержанность). Накричать-то каждый может, это легко. А вот попробуй-ка сдержать голос и темперамент и попытайся создать настроение, не прибегая к приемам ослепления слушателя – к вычурности, к контрастности и прочему. И ты увидишь – как это трудно… Это доступно лишь крупным художникам!

Вспоминая все это, я не могу не упомянуть, как увлекался я исполнением и иных («партесных») произведений нашим архиерейским хором. Как я любил, например, и литургию и в ней простейшую из всех Старо-симоновскую Херувимскую, или Херувимскую же Львовского (греческого распева), или тоже Херувимские – так называемую на «Да молчит», или на «Тебе одеющегося светом», или «Милость мира» ярославского распева в переложении Львова. А песнопения Великого поста – «Помощник и покровитель», «Да исправится молитва моя», «Ныне силы небесные» и даже великопостное «Господи, помилуй», «Подай, Господи», и в особенности Страстной седмицы «Аллилуйя», «Се жених грядет в полунощи», «Егда славнии ученицы», «Вечери Твоея тайныя», «Благообразный Иосиф» и другие.

А изумительные напевы нашей, как Ф.И. Шаляпин выразился, «лучшей в мире» панихиды и чина погребения!

Когда хоронили императора Александра III, заупокойные богослужения шли у нас в соборе в продолжение целой недели ежедневно.

Я, будучи мальчиком-гимназистом 13 лет, не пропустил ни одного из них и буквально упивался исполнением архиерейского хора. Тогда, сверх обычных песнопений – «Аллилуйя», «Благословен еси, Господи», «Со святыми упокой», «Со духи праведных скончавшихся», «Вечная память» – открылись для меня еще и другие, например, «Покой, Спасе наш, с праведными» (если не ошибаюсь, болгарского распева) или «Блажени, яже избрал и приял еси, Господи», – кажется, написанное на смерть императора Александра II.

Все вспомнившиеся мне сейчас песнопения составляют для меня по сию пору нечто драгоценнейшее. Я называю их жемчужинами православного пения и стараюсь непременно услышать, когда их поют. Если же это не удается, то я сам в соответствующие моменты сажусь за рояль и проигрываю их изумительную музыку. И слезы умиления у меня при этом – градом! Но я даже и не стараюсь их удерживать.

Само собою разумеется, что мне, ребенку, не по силам было разыскивать жемчужины самостоятельно и тем более преуспевать в этом. У меня были руководители – мои старшие братья.

Одному из них, Константину, я обязан тем, что научился «не скучать в церкви», не переминаться за богослужением с ноги на ногу и не спрашивать себя и других – скоро ли кончится служба. Он научил меня следить за действиями священнослужителей и отдавать себе отчет в том, что в каждый момент за богослужением совершается, – почему открылись или закрылись Царские врата?.. Что означает хождение по всей церкви?.. Для чего зажигают паникадило?

Будучи еще совсем маленьким, 6–7 лет, я любил с братом ходить на «Страсти Господни» и внимательно слушать, что читает священник.

С ним в ночь с Великой пятницы на Великую субботу я деловито поднимался в половине второго утра и торопился не опоздать к заутрене – «хоронить Христа».

С ним же с восторгом смотрел – и видел, – как в Пасху «играет солнышко», тоже славящее Воскресение Христово.

Великое дело – уметь видеть это!

С двумя другими братьями я пел. Со старшим, Владимиром, преимущественно церковное. Он-то и обращал мое внимание на стоящее и углубленное – развивал мой вкус.

Средний же брат, Николай, будучи певуном-любителем и в то же время «сорвиголовой», а в моих глазах, конечно, «героем», увлекал меня светским пением. У него был недурной баритон, и он любил петь и нравился, особенно барышням. Они находили, что он очень хорошо поет, с чувством, «замечательно». Я же считал, что, попросту, никому так не спеть, как он поет.

Чего-чего только не приносил он домой, – и оперные арии, и романсы, и куплеты, и ансамбли (дуэты, трио и проч.), и даже хоровые произведения, будь то снова из опер или репертуар ресторанов, редко-редко нечто якобы народное.

Все это я у него прослушивал и, что мог, пел вместе с ним. Мы пели без разбору, что придется, но предпочитали мелодичное, певучее, лирическое. А я так тяготел к грустному! Оно меня трогало и нравилось мне больше веселого, ухарского.

При этом мы увлекались не столько содержанием исполняемого, сколько музыкой ансамбльного пения. Слова казались второстепенными и – даже еще резче: если слова хороши, значит, плоха музыка.

И мы пели не в унисон, а непременно на два и на три голоса. Старший брат тоже подтягивал. У меня был тогда альт, я привыкал вторить, конечно без нот, по слуху. Но в общем мне было все равно, какую партию петь – «первого» голоса или «второго».

Репертуар наш складывался из вещей, пользовавшихся тогда (80-е годы и начало 90-х годов XIX столетия) чрезвычайной популярностью в России. Это – прежде всего романсы, которые знали, пели и любили петь все сколько-нибудь поющие горожане. Тогда ведь в каждом почти доме пели, – не ежедневно, а по субботам, когда, бывало, после всенощной приходили гости. Пели где под рояль, где под гитару, а где так, без всякого инструмента (по призыву: «Давайте споем что-нибудь хорошенькое»).

Пели на два, на три голоса и даже хором, нисколько не смущаясь тем, что, в сущности, сообразуясь с текстом, многое надо бы было петь одному, соло. Но опять-таки увлекала музыка, аккорд, ансамбль[3].

Как красиво, в самом деле, все это звучало, в особенности, на вольном воздухе, где-нибудь в саду, в беседке вечером или на лавочке, у ворот, а то на воде, с лодки. Чудно было все это. Каждый заслушивался.

Вспоминая наши юные увлечения ансамбльным пением, упомяну еще и о том, что позже, будучи уже артистом, я сталкивался с подобным же явлением среди профессионалов-артистов. Некоторые наши императорские артисты не смущаясь и публично пели, например, на три голоса «Я вас любил», «Я вновь пред тобою стою очарован», «Голубка моя, умчимся в края, где всё, как и ты, – совершенство» и проч. Несомненно, это все – остатки нашей старины, «музицирования», культа ансамблей в русских салонах начала XIX столетия.

Пение настолько меня, маленького, увлекало, что я сам по себе не прочь был бы устроиться и в профессиональный хор: у меня был хороший голос и слух, меня бы взяли. Я сильно мечтал об этом. Но об этом просто не могло быть и речи. Это было – во-первых, не нужно. А во-вторых, братья мои, сильно меня любившие, поставили мне ультиматум не петь даже в гимназическом хоре. «Иначе у тебя голоса потом не будет. Все прокричишь», – говорили они мне.

И они были правы. Я знаю многих, которые «прокричали». Я же стал петь в нашем гимназическом хоре лишь юношей, когда у меня стал обнаруживаться тенор. Любили мы и слушать, как другие поют, умелые.

Помню, я не пропустил, кажется, ни одного Народного утра, которые устраивались в городе каждое воскресенье.

Публики на этих Утрах бывало видимо-невидимо. За 10 и даже за 5 копеек вы получали место в зале и слушали одного из артистов местного театра. Читали что-нибудь из «Записок охотника» Тургенева, из Гоголя, Пушкина, Толстого, Гаршина, Короленко и даже Достоевского. При этом на экране показывались иллюстрирующие чтение световые картины. После же чтения, обыкновенно, была музыка, пел хор и солисты.

Репертуар пения хора был неприхотлив и складывался большею частью тоже из так называемых народных песен вроде «Под сосною, под зеленою», «Как на горе калина», «Вдоль по Питерской». Или из малорусских песен: «Гой, у лузи, тай при берези», «Ой, из-за горы та буйный витер вие», «Ихав козак за Дунай», «Ой, не ходы, Грыцю» и проч. Или с солистами: «Спится мне младешенькой, дремлется» и проч.

А то так пели и солисты под аккомпанемент рояля. Пели романсы Чайковского: «Благословляю вас, леса», «Разочарование», «Растворил я окно» и другие. Или оперные арии: «Куда вы удалились», «Бог всесильный» из «Фауста», или итальянские вещи, например, F.P. Tosti. «Vorrei morir, Denza».

Солировали обыкновенно лучшие голоса из хора и любители. Помню некоего тенора-семинариста. Блондин, в длиннополом сюртуке, худой, все время откашливался. Или другой – брюнет, франт, красавец, носил всегда белый галстух при черном костюме. Позже он специально отправился в Петербург и там был принят в хор Императорской оперы. Об этом говорил у нас весь город. Я с наслаждением слушал и хор, и солистов. Немало их было и в других местах, и даже из среды моих товарищей, но я сам никогда и не мечтал запеть соло.

«Куда мне? Это все не по мне. Растеряюсь… Сконфужусь… Не сумею… Да и голосом-то гожусь ли я?» – думалось мне. И я всегда и все уступал другим, не мог преодолеть застенчивости и шел всюду бочком, без самоподчеркивания, стараясь как можно менее быть заметным.

Обычно люди, живущие в провинции, «задыхаются», – жизнь скучна, впечатлений мало, все друг другу надоели, ждут приезжих, рвутся в столицу.

Однако мы, хотя по-своему, тоже задыхались, но были и счастливы, не унывали, умели себя занять. Весной и летом – лодки, прогулки, рыбная ловля, купанье. В сезоне – множество всего интересного.

Особенно любили мы Святки. Это – типичное явление русской жизни. В Европе с ним не встречаешься. На Святках – елки, ряженые, веселье без конца. Вечеринки студентов – то московских, то петербургских, – на них танцы, игры, пение хором…

И обязательно – один или несколько любительских спектаклей. Это тоже совершенно особое явление русской жизни, особое пристрастие к нему молодежи. В такой форме и с таким увлечением устроенных спектаклей в Западной Европе я не встречал.

Задолго еще до Святок мы начинали собираться группами и выбирать пьесу – одну или несколько, смотря по силам.

Выбрав, составляли план ее постановки и затем принимались за работу, – расписывать роли, подбирать и находить исполнителей, подыскать и оборудовать помещение, начать устраивать считки, а потом репетиции.

Помещением обыкновенно служила пустующая квартира. Ее надо было снять, отопить и оборудовать для спектакля. Устроить сцену и прежде всего занавес, нарисовать и склеить декорации. Навезти мебели. Раздобыть костюмы, парики, реквизит. Наладить освещение (тогда – керосиновые лампы «молния»), эффекты… И наконец, срепетировать, сладить спектакль, да так, чтобы не ударить лицом в грязь. Приходилось ведь конкурировать: любительских кружков было много…

Не все из нас преследовали при этом одинаковые цели. Одни стремились просто выступать («фигурять», как мы выражались). Сколько тут было историй, капризов, ломаний!

Другие примыкали к нам всего только с целью повеселиться, провести время.

Но были и третьи – основное ядро, к которому почему-то примыкал и я, – которые горели желанием добиться чего-нибудь «всамделишного», настоящего, именно сладить спектакль, как в настоящем хорошем театре.

Разумеется, мы могли только лишь подражать тому, что видели, – мы были дилетантами и вопросов театра никогда не изучали.

Но нам казалось, будто ничего изучать и не нужно – это-де не опера… Здесь не надо иметь дело с оркестром, хором, ансамблями. Нужно лишь любить это дело и тщательно его подготовить с чисто внешней стороны: хорошенько разучить роли, наметить точно входы и выходы, всех одеть и загримировать, ничего не забыть, все предвидеть, – и дело с концом.

А играть (т. е. говорить и двигаться на сцене), в конце концов, может всякий, думали мы. Было бы лишь добросовестное желание войти в роль, проникнуться ею, дать настоящие переживания, идти от жизни.

Мы ошибались, конечно, и ошибались жестоко, оттого и достижений у нас почти не было. Только позже я это понял. Я мог бы, на худой конец, в целом ряде спектаклей указать лишь на отдельные, более или менее удачные моменты, осно ванные преимущественно на подражании, скажем, московскому Малому театру (нередко приезжавшему в Нижний Новгород).

Но для нас главное-то было не в этом. Нам важно было сознание того, что все-то мы вместе «горим», совершаем некоторую коллективную работу и делаем ее не как-нибудь (с расчетом, что сойдет, да не взыщут), а со всей добросовестностью и со всем пылом любви к подобному делу.

Все у нас делалось своими руками, без наемников… Играли мы без суфлера. У нас недопустима была отсебятина и прерывание реплик партнера. Мы много думали о настроении, о паузах и самым тщательным образом старались не срывать их, а выдерживать и заполнять эффектами за сценой, – то колокол среди ночной тишины, то гул толпы, то – дождь, гром, молния. И мы добивались впечатления. Случалось, что и у нас зал замирал в оцепенении, а у некоторых навертывались и слезы.

Вспоминая свое детство и юность, не могу не вспомнить и первых своих театральных впечатлений.

В нашем городе каждую зиму работал драматический театр… Плохонький. Провинциальный. О нем, собственно, и говорить-то не стоило бы, но меня тянет все-таки о нем вспомнить, если не с абсолютной, то хоть с некоторой исторической точки зрения. Вот в чем росли. Вот что видели и чем наслаждались!

По виду он был театр как театр. Небольшой, правда, – мест на триста – четыреста. Внутри зрительный зал, и в нем – партер, ярусы, ложи, балкон, галерея, и за ней – «парадиз». Сцена, занавес… Все «как быть следует». Но в театре было… керосиновое освещение. Тогда весь наш город освещался керосиновыми фонарями, – бегал фонарщик с лестницей и зажигал их… Электричество было лишь на Нижегородской, так называемой Макарьевской ярмарке…

Представляете ли себе, прежде всего, духоту зрительного зала? Вентиляции не было, а лампы, чтобы не коптили, горели полусветом. Это нужно было еще и для полумрака в зрительном зале. Свет не тушился во время действия.

А на сцене-то какая бедность освещения! О световых эффектах не могло быть, разумеется, и речи: луна «бегала» за действующими лицами, о нарастании или уменьшении света нельзя было и мечтать. И все на сцене было бедненькое, приблизительное, всегда в полумраке. И тем не менее существовала труппа актеров, шли спектакли, приходила публика…

Представление начиналось всегда с музыки: играл оркестр, плохонький, но тоже сформированный по какому-то образцу, – и скрипки в нем, и трубы, и контрабас.

Оркестр, обыкновенно, играл «вступление» – марш, вальс либо иную бодрую или плавную пьесу – и затем либо расходился до антракта, либо оставался на месте, если ему предстояла работа среди действия.

Последнее часто и бывало, так как тогда ставили много мелодрам и водевилей с пением. Идет действие… Действующие лица ведут разговоры, и вдруг со сцены – знак («ручкой») сидящему за пультом дирижеру оркестра. Тот постучит палочкой оркестрантам – и начинается музыка.

Как сейчас помню, приехал раз К. Варламов[4]. Поставили какой-то водевиль. Варламов – огромный толстяк на коротеньких ножках – играет старика, влюбленного в юную девицу Аннету. Та от него бегает. Он ее ищет. Наконец, находит ее на качелях, дает знак дирижеру и под музыку начинает петь (без голоса):

Ах, Аннета,

Что же иета (это)?

Я устал искать,

А вы сели на качели.

Дайте покачать!

Успех полный. Публика неистовствует.

А то вспоминается одна из мелодрам – не то «Материнское благословение», не то «Две сиротки», – где, тоже по знаку актеров, оркестр начинает играть, а на сцене все пело, приплясывая:

Семь су, семь су,

Станем жить на эти су!

И еще что-то в этом же роде.

Или помню пьесу «Волшебная флейта»[5], где пастух – обладатель волшебной флейты, чуть что (например, при нападении на него недовольных его работой баб с помелом или метлами в руках) подносит флейту к губам и начинает играть. Все на сцене пускается в пляс. Нападение отражено.

Всем весело и на сцене и в публике!

А то со сцены поются под оркестр куплеты, например, из пьесы «Ворона в павлиньих перьях» на мотив – «Кончен, кончен, дальний путь»:

Вот что значит миллион,

Был я ярославец,

А теперь гляди какой

С Невского красавец!..

Или из неизменной в те времена оперетки Оффенбаха «Орфей в аду»[6]:

Когда я был аркадским принцем,

Я по Покровке все гулял…

Не менее популярна была тогда и оперетка «Цыганский барон». В ней тоже куплеты с припевом:

Я – цыганский барон,

У меня – сорок жен…

Пело все: и сцена и публика!..

Иногда театр все-таки и отступал от подобного репертуара, и в нем ставились настоящие драматические пьесы («сильные драмы»), в которых оркестр играл лишь «вступления» да «антракты», чтобы публика не соскучилась.

Помню пьесы: «За монастырской стеной», «Чародейка», «Татьяна Репина», «Гроза» Островского, «Женитьба Белугина», «Свадьба Кречинского», «Мнимый больной», «Федра» и еще что-то.

А то глупейшие комедии вроде «Меблированные комнаты Королёва» и водевили. Водевиль считался даже обязательным при драме. Им спектакль заканчивался, «чтобы у публики не оставалось тяжелого впечатления».

Характерны были и приемы игры: всюду – штамп, трафарет, вечная торопня, все под суфлера, всегда слышного в публике, – ни в чем никакой формы.

Бросалась в глаза, даже нам, юнцам, небрежность постановок: качающиеся при открывании дверей декорации, самозакрывающиеся и самооткрывающиеся двери, подмигивания в публику, отсебятина, реплики в публику, срывание реплик партнера.

Гимназия запрещала нам ходить в такой театр. Может быть, это было и правильно, потому что ничего хорошего извлечь из него мы не могли. В лучшем случае выносили самое легковесное развлечение, нисколько не возвышающее, а скорее развращающее юношество.

Но со стороны гимназического начальства совсем не было правильным запрещать нам Великим постом посещать так называемые Литературные вечера (это – те же спектакли, только в посту приказано было не называть их спектаклями) приезжавшего к нам московского Малого театра с репертуаром классических пьес. Это так противоречило нашему анализу в классе произведений Гоголя, Островского, Шекспира!

Кончалось все тем, что мы всюду ходили.

Раз в год в наш город приезжали малороссы. Ставили «Наталку-Полтавку», «Сватання на гончаривци», «Ой, не ходы, Грицю», «Запорожец за Дунаем».

Прекрасно пели, играли, плясали. Пели хором на фоне тяжелой разыгравшейся драмы. Впечатление потрясающее. Спектакли охотно посещались, несмотря на не совсем понятный язык и на «семейный» состав трупп. Труппы составлялись преимущественно из родственников – в ней муж, жена, сын, дочь, зять. Так оно выходило экономнее и «историй» меньше, без чужих-то наемников! Всем нравились малороссийские пятна «couleur locale»[7], весь характер спектаклей, непохожий на надоевшее. Кроме того, в этих труппах попадались и определенные таланты: Заньковецкая, Кропивницкий, Сагайдачный и другие.

Однажды я ухитрился даже удрать за такой труппой в соседний город Казань. Удрал не совсем, а на короткое время – дня на два, на три. И удрал просто так. Познакомился с труппой (все в ней держали себя мило и просто, были доступны), подружился с ней. Кстати, проезд до Казани на чудном меркурьевском пароходе почти ничего не стоил: как сейчас помню, мне, как гимназисту, полагалась 50-процентная скидка с цены билета, и я заплатил за проезд четырехсот верст всего лишь… шестьдесят (60) копеек!

3

Сюда относятся: романс Ю. Капри «Я любила его жарче дня и огня»; «Глядя на луч пурпурного заката», «Накинув плащ», «Не для меня придет весна», «В вальсе, когда, обняв меня»; романсы «В темной аллее заглохшего сада», «Милая, ты услышь меня», «Я обожаю», «Месяц плывет по ночным небесам», «В час роковой», «Праздником светлым вся жизнь предо мною», «Трын-трава», «Очи черные», «Отойди, не гляди», «Мой костер» и т. д.

Брались мы и за такие произведения, как «Crucifix» Фора; моцартовское «La ci darem la mano»; Campana «Guarda, la luna bianca».

Из песен же постоянно пели: «Ах ты, ноченька», «Лучинушку», «Соловьем залетным», «То не ветер ветку клонит», «Вниз по Волге-реке», «Москва-Москва, золотая голова», «Не осенний мелкий дождичек», «Кончен-кончен дальний путь», «Ах, Настасья, отворяй-ка ворота» и т. д.

4

К. Варламов – артист Императорского Петербургского Александринского театра. Имя его было необычайно популярно в России. Существовали даже папиросы с его портретом, и назывались они «Дядя Костя».

5

Конечно, не оперу и тем более не Моцарта.

6

Это – карикатура Оффенбаха на оперу Глюка «Орфей и Эвридика». Совершенно непонятно, почему эта оперетка ставилась всюду и «имела успех» у публики, которая и понятия не имела об «Орфее» Глюка… Очевидно, выручали куплеты «на злобу дня».

7

Местный колорит (фр.).