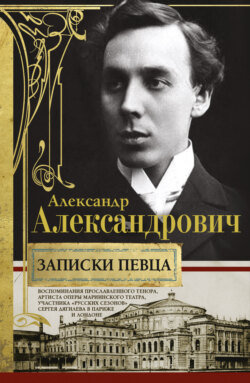

Читать книгу Записки певца. Воспоминания прославленного тенора, артиста оперы Мариинского театра, участника «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне - Александр Александрович Малькевич, Александр Александрович Винниченко, Александр Александрович Носов - Страница 4

В России до революции

Опера

ОглавлениеСовсем в иной плоскости – прекраснейшей и ни с чем не сравнимой – лежала опера. По ней с ума сходили. Она – событие. Ее участники – приезжие, а не свои, надоевшие. Любой самый расхожий оперный спектакль был обставлен богаче и лучше драматического: чудесные голоса солистов, оркестр, хор (человек 30 опытных) – одно это уже чего стоит.

А обстановка – декорации, костюмы, световые эффекты электрического освещения[8] и главное – чудесная музыка (а не куплетишки) и во все время действия, а не в антрактах только. И на сцене никто не «подмигивает», не торопит без всякого смысла и не несет отсебятину.

Вообще весь подход к делу в опере был для нас тогда «настоящим, всамделишным», большим и серьезным. Опера скорее выглядела театром по сравнению с драмой, хотя по существу-то это не так, конечно. Она увлекала нас и уносила совсем в иные, нездешние миры.

Приезжавшая к нам на короткое время опера не могла привозить с собой, конечно, сложных постановок, но все же у нас очень недурно, особенно по тому времени, ставились как русские оперы – «Жизнь за царя», «Русалка», «Демон», «Евгений Онегин» и иногда «Пиковая дама», так и нерусские: «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Паяцы» со своей неизменной подругой «Сельской честью», реже «Трубадур», «Бал-маскарад», «Кармен», «Жидовка», «Фауст» и проч.

И пели прекрасные певцы-солисты, цвет столиц, популярнейшие в то время имена. Не помню всех, но вот несколько: чета Фигнер, баритоны Яковлев, Тартаков, тенор Кассилов, бас Трубин и другие.

Слушать оперу мы ходили компанией, с барышнями. Идти далеко – за реку, 4–5, а кому и 6 верст. Туда шли торопливо. А обратно обязательно медленно, все гурьбой. Надо же было со всеми и всем поделиться и все вспомнить и «просмаковать»!

В театре ярмарочном, большом и хорошо оборудованном, помещались кто где, разумеется. Но главные «ценители» не спускались ниже «галерки». Галерка считалась даже «шиком». Там за цену в 32 и даже в 27 копеек можно было иметь сидячее место, и там существовал особый мир людей, безумно увлекающихся, с горящими глазами, не пропускающих решительно ничего ни в оркестре, ни на сцене, ну и, разумеется, специалистов по вызовам, умевших организовать и встречу и проводы любимых артистов.

Ах эти вызовы! Сколько чудесных голосов принесено им в жертву! Сколько определенно хороших певцов не смогли выйти на профессиональную певческую дорогу из-за потери голоса «на вызовах». («Навызывался слишком», – говаривали многие.) Я вот и сам оставил в оперных театрах на вызовах добрую половину своего голоса…

Мы вызывали часто аккордом: задашь тон (обычно – до-ля-фа) и группой, человек в 20, тянем на три голоса: «Яковле-е-е-е-в, Фигне-е-е-е-р, бра-а-а-а-аво!..» Занавес взвивается несчетное число раз… А в зале публика говорит: «Слышите, слышите, как музыкально вызывают?»

А как мы слушали оперу! Часто стоя, почти ничего не видя, мы вслушивались, впивались в любимые места и замирали, притаив дыхание. Мы старались запомнить и унести с собой тот или иной мотив (арию), вальс («Фауста», «Евгения Онегина»), полонез (оттуда же или из «Жизни за царя»), марш «Аиды» и «Фауста» (нередко их путая), хоры «Аиды», «Самсона и Далилы» (с ритурнелями оркестра), «Кармен» (особенно хор мальчишек первого действия) или оркестровые solo скрипки, виолончели, аккорды рояля или арфы (например, в сцене письма Татьяны) и т. д.

А после – по дороге домой – мы пытались все это спеть, и, по возможности, точно; приблизительность раздражала. Иногда пытались по слуху (нот мы не знали, да их у нас и не было) спеть оперу целиком со всеми ансамблями и «отыгрышами» оркестра. Безумное предприятие! Но как нам весело было при этом! Как счастливы мы были! Нам казалось, что мы «достигали».

Что особенно нравилось нам в опере?..

Тон давали барышни. Они любили теноров (реже баритонов). За барышнями тянулись и мы.

Вот льется дивная кантилена теноровой арии. Тенор щеголяет искусством петь mezza voce, пиано-пианиссимо, «сводит на нет» высоченные ноты, замирая на них. При теноре – непременно и «тенориха»…

Вот слышится любовный дуэт его с нею. Оба так спелись и голоса их так слились, что воспринимаешь не порознь каждого, а обоих вместе, как некую неземную гармонию…

«Но тенор все-таки должен доминировать, – рассуждали мы. – Тенор в опере это – всё! А где тенора нет, там и слушать нечего».

«Тенорих» одних мы часто с трудом переваривали и смотрели на них, как на некоторую печальную необходимость, – «надо же, мол, все-таки кому-нибудь быть около тенора и петь с ним ансамбли».

Но не дай бог «тенориха» одна, да еще с взвизгивающим или тремолирующим голосом или со скверной трелью или колоратурой! Не трогали нас эти «птичьи голоса» без тембра и содержания. Мы предпочитали сопранам низкие голоса (меццо-сопрано, еще лучше – контральто) с их «бархатными низами», «грудными нотами». А главное, чтобы был тембр, теплый, трогающий душу, а не только слух. Но как мало среди «тенорих» низких бархатных голосов!

Еще хуже были для нас басы. Они нас определенно раздражали: играют почти всегда злодеев да деспотов, в голосе – никакой певучести, и при этом ни слова не разобрать у них. Скоро ли они, наконец, уберутся со сцены?

Однако со мной лично случилось нечто, о чем стоит рассказать особо и что перевернуло все мои представления об опере.

8

Опера приезжала на ярмарку, а на ярмарке все освещалось электричеством.