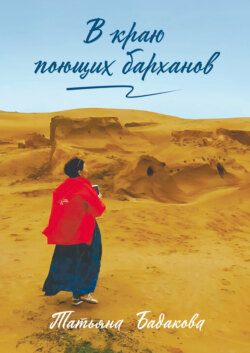

Читать книгу В краю поющих барханов - - Страница 4

Свидания

Свидания с поэтом

ОглавлениеМой настоящий читатель – в России…

Марина Цветаева

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ

Самую первую встречу помню, берегу, обращаюсь к ней вновь и вновь.

Это – книга.

Чудным образом купленная, с трепетом читаная-перечитаная и аккуратно хранимая. Небольшой по размеру, но довольно объёмный томик в стильной чёрной обложке с уже выцветшими от времени страницами – Ирма Кудрова «Вёрсты, дали… Марина Цветаева: 1922–1939».

В студенческие годы необъяснимым образом я, даже не зная стихов Марины Ивановны, прониклась её судьбой. Тогда, в семидесятые, редко можно было встретить в печати публикации о Марине Цветаевой или её стихотворения. Интуитивно душа откликалась на её стих.

Как пишет Ирма Кудрова: «Задолго до осознания того, что именно привнесла Марина Цветаева в нашу духовную жизнь, мы подпали под её обаяние, а говоря её словами – под её чару. Может быть, просто ощутили масштаб и яркую необычность личности, вдруг вступившей с нами в общение…»

Мне же и внешне хотелось быть похожей на Марину: короткая стрижка, прямая чёлка, необычные браслеты и серебряные перстни… Я полюбила уединение, чтение, Пушкина, пыталась писать.

Прошло немало лет.

А ставшая любимой книга Ирмы Кудровой продолжает вести меня навстречу Марине.

2017 год, 29 мая. Москва.

О погоде в столице в тот день вещали и предупреждали все телевизионные каналы: ливень, гроза, ураганный ветер. Они не ошиблись, всё так и случилось.

И в этот же день у меня экскурсия в Доме-музее Марины Цветаевой.

Как замечено не единожды – перед очень долгожданными волнительными событиями природа, как будто бы испытывая, совершенно неожиданно преподносит свои сюрпризы.

А я шла и разговаривала с Мариной: «Я понимаю, ты не любишь глазеющую, скучающую публику, тебе комфортнее твоё одиночество. Но, пожалуйста, впусти меня в свой мир, хотя бы ненадолго…»

По маршруту, начертанному, возможно, свыше, но предложенному всезнающим Googlом, пробиваясь сквозь проливной дождь, не замечая ветра, огромных луж под ногами, грома, молний и того, что промокла до ниточки, я всё-таки нашла дом № 6 в Борисоглебском переулке.

То утро было сродни характеру Цветаевой – своенравному, дерзкому, непубличному.

Мистика начала дня не покидала меня и в доме Марины. Я постоянно ощущала её безмолвное присутствие. Всё-таки хранят добрые духи этого дома долгую память о поэте.

Удивительная архитектура квартиры Цветаевой, которая ей очень нравилась, также говорит о необычности и неповторимости натуры Марины. Крутая винтовая лестница, сводчатые потолки, гостиная с камином и вышитой скатертью на круглом столе, большая светлая детская с милой резной кроваткой, куклами-принцессами и лошадкой-каталкой.

Кабинет Марины Ивановны. На стене – портрет её кумира в детстве Наполеона, на полу – шкура волка, огромный глобус. Лампа с зелёным абажуром и добротный дубовый стол создают рабочее настроение.

Свет падает в окно с очень широким подоконником, на котором Марина любила просто сидеть, наверное, раздумывая о чём-то неземном, разглядывая звёзды.

Вот опять окно,

где опять не спят.

Может – пьют вино,

может – так сидят.

Или просто – рук

не разнимут двое.

В каждом доме, друг,

есть окно такое.

Поразили меня стеклянные потолки – придумка самой Цветаевой. Ей в любое время хотелось видеть небо.

Старинное зеркало – таинственный предмет, многие годы хранящий в своём зазеркалье образ хозяйки. Глядя в него, невольно ощущаешь встречный взгляд серо-зелёных глаз Марины.

Хочу у зеркала, где муть

И сон туманящий,

Я выпытать – куда Вам путь

И где пристанище.

Комната Сергея Эфрона. Очень удивили – на стене огромное чучело орла и окно. Оно чудесным образом выходит на крышу дома, и можно легко выйти и прогуляться по московским крышам. «Прикольно!» – оценила бы современная молодёжь.

Прикоснувшись так ощутимо к образу Марины Цветаевой, побывав у неё сегодня в гостях, я поняла, что несмотря ни на какие обстоятельства тех лет она была счастлива в этом доме.

Уходила я со светлой душой и мыслью встретиться вновь.

Ветра дикие пляски на крышах,

ливень майский. Вселенский потоп.

Я к Тебе пробиваюсь, слышишь?

Через водный и людей поток.

Сердце сжалось, но вдруг пружиной

может вырваться. Ох, как боюсь!

На свиданье к Тебе, Любимой,

будто молния в небе, стремлюсь.

Понимаю, не ждёшь, не рада —

одиночество вдруг нарушу.

Нипочём ураган-торнадо,

поспешу открыть Тебе душу.

Распахнёшь заветные покои:

своды, лестницы, окна, крыши.

Знаю, тайн мне не откроешь,

но мы стали чуточку ближе.

Я была здесь, Тобой дышала,

исстрадалась до исступления.

Каждый день я Твой проживала,

каждой клеточкой чувствуя время.

Уходила… На небе солнце

в споре с радугой заиграло,

душу высветило до донца.

Я сегодня другою стала[2].

2019 год, октябрь. Я в Париже. Впервые.

«Я сегодня увидела Тебя! Ты всё так же красив, молод, ярок, нежен и любвеобилен. Говорят, Тебе две тысячи лет… А и пусть говорят! Они не видели Тебя… Бесспорно, первая Твоя мадам – La Tour Eiffel. Она в течение многих и многих лет сохраняет свой шарм и красоту, вероятно, потому что каждую ночь, когда всё вокруг погружается в сон, успевает пробежаться по Елисейским полям и выбрать себе супермодные сапожки и очаровательную шляпку в их бутиках…»[3]

Я хочу затеряться в Париже.

Удиви, очаруй, забери!

Пусть меня листопадом двустиший

осень кружит в садах Тюильри[4].

И много ещё что восхищало дочь калмыцких степей в Париже.

Месяц, когда «красною кистью рябина зажглась», месяц Марины Цветаевой, привёл меня на свидание именно к ней.

Произошло это нестерпимо ожидаемо, молниеносно и с тихим ликованием. Я написала столько восторженных слов, пытаясь описать своё состояние в тот день!

Ванв. Улица Жан-Батист Потен, 65.

Последнее предместье Парижа для Марины Цветаевой.

Тихая улица, каштан перед окнами, куст бузины, воспетый в её стихах.

Как всё это удалось сохранить, а вернее воссоздать, Флорану Дельпорт[5]?

Как всё это пережить мне?

С 1934 го по 1938 й год семья Марины Цветаевой живёт в Ванве.

Милый компактный городок, весь в зелени и цветах, ныне пригород Парижа. Древняя католическая церковь с приятным звоном колокола, очаровательные, большей частью двухэтажные, домики, каждый из которых не похож на соседа.

Марине понравился этот старый дом «на чудной каштановой улице»: «У меня чу-удная большая комната с двумя окнами, и в одном из них, огромным каштаном, сейчас жёлтым, как вечное солнце. Это моя радость».

Как же ей хотелось жить и радоваться!

«Но на ванвских улицах всё это время соседи провожали её косыми взглядами, а бывшие одноклассники Мура в лицо выкрикивали оскорбления. Предвидеть всё это было нетрудно…

Враждебность ванвских соседей постоянно подогревалась прессой… Имя Эфрона постоянно фигурировало в этих публикациях…

Когда подходило время очередного “терма“, ежеквартальной квартирной платы, денег в семье не оказывалось.

В редакции “Последних новостей“ Марину Ивановну любили те, от кого не зависела судьба её рукописей. Почти всегда приходилось ждать по нескольку месяцев публикаций не только стихов, но даже прозы. Неудачи с публикациями поэтических произведений заставили осознать, что главному её призванию, поэзии, отныне придётся потесниться».

Теперь она чаще пишет воспоминания, делает переводы.

Создаёт прозаические шедевры: «Живое о живом», «Дом у старого Пимена», «Пленный дух» и другие; прозу об отце и его музее, о матери и музыке, о детстве.

Как писал Владислав Ходасевич: «Тема, по существу, мемуарная… Оставаясь в пределах действительности, Цветаева придаёт своим рассказам о людях, с которыми ей приходилось встречаться, силу и выпуклость художественного произведения».

А в стихах этих лет слышны ноты глубочайшего трагизма и отчаяния:

За этот ад,

За этот бред

Пошли мне сад

На старость лет.

На старость лет,

На старость бед,

Рабочих – лет,

Горбатых лет.

«Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли», – с горечью признаётся Марина Цветаева.

И вот я стою перед этим домом с каштаном у окна в Ванве.

Светлый, с мансардой, трёхэтажный особняк, весь обвитый красным плющом. Видна небольшая табличка, указывающая, что с июля 1934 го по июль 1938 года на втором этаже этого дома жила русская поэтесса Марина Цветаева. Ниже цитата из стихотворения «Дом», написанного здесь, в Ванве, в 1935 году:

Из-под нахмуренных бровей

Дом – будто юности моей.

День, будто молодость моя.

Меня встречает: – Здравствуй, я!

Мой настрой, мои ожидания от новой встречи с любимым поэтом поглощают всю меня.

Поднимаюсь по винтовой лестнице (снова – винтовая, как в московском доме!) в её комнаты, казавшиеся для Марины Цветаевой тогда почти раем.

Небольшие, уютные, они тепло берегут память о поэте. Стеллажи с книгами, круглый матерчатый абажур под невысоким потолком, вязаные половички. Сохранён даже уголок пола с почти полностью стёршейся краской на старых скрипучих половицах, по которым ходила Марина!

В этом доме бережно хранится прижизненный сборник стихов Марины Цветаевой «После России», изданный в Париже в 1928 году.

Вызвал непомерный восторг и трепет большой, удлинённой формы пуф, обитый зелёным, в некоторых местах потёртым плюшем. Настоящий, Маринин!

Все непременно пожелали на нём посидеть. А я почему-то не решилась. Стояла смотрела на этот старый милый пуф и видела Марину, слегка присевшую отдохнуть и побеседовать с любимым каштаном, который с любопытством заглядывал ей в окно. В то время очень уставшую от жизненных передряг, с потухшим взглядом, бледную, с заметной проседью в волосах.

Захотелось подойти к ней и обнять. По-доброму, безо всякого сочувствия или жалости, которую бы она вмиг ощутила и не приняла.

В группе нас было человек пятнадцать. А я будто бы осталась в квартире наедине с Мариной.

Молчать и даже не дышать, а слушать и слышать тишину дома. Прочувствовать атмосферу её любимого раннего рабочего утра. Оградить её от всех посторонних людей, сложных взаимоотношений, трагических обстоятельств жизни.

Только бы она писала!

Но…

Но на бегу меня тяжкой дланью

Схватила за волосы судьба…

Прощание с домом Марины было трогательным.

В дар поэту и как великое признание звучали строки: «Бог, не суди, ты не был женщиной на Земле…», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Если душа родилась крылатой…» и много ещё.

Флоран сыграл на рояле и спел свои песни на слова Марины Цветаевой. Удивительный человек, однажды прочитав стихи Марины, полюбил их всем сердцем, выучил русский язык, чтобы читать Цветаеву на её родном языке. Его любовью и живёт Музей-квартира Марины Цветаевой в Ванве.

Спасибо, Флоран, за тёплый уголок вдали от Родины, за добрую память о русском поэте.

А я увозила с собой в Россию часть парижских душевных переживаний Марины Цветаевой.

И на долгую память в сумочке – каштаны Ванва.

НЫНЕШНИЕ ДНИ

Ещё одна удивительная «встреча» с поэтом Мариной Цветаевой произошла у меня, когда я готовила презентацию о творчестве известного всем в Калмыкии поэта и переводчика Семёна Липкина. Тогда пришлось прочитать, просмотреть много материала о его жизни и деятельности.

И вот в одном из воспоминаний Липкина о его товарищах по перу я прочла о встречах двух поэтов.

Особенно интересным для меня оказалось то, что Марина Цветаева, как и Семён Липкин, соприкоснулась с переводами калмыцкого эпоса «Джангар». Ей предложили редактировать французский перевод эпоса, сделанный с русского перевода Липкина.

На одной из встреч разговор Марины зашёл именно об этом. Цветаеву интересовали некоторые калмыцкие слова, термины, а также и обычаи, и дух нашего народа.

Воспоминания Семёна Липкина «Вечер и день с Цветаевой» опубликованы в 1997 году в книге «Квадрига».

Его встреча с Мариной Ивановной произошла у Веры Звягинцевой в Хоромном тупике у Красных Ворот. Цветаева читала на встрече «Попытку комнаты», Звягинцева и Липкин тоже читали свои стихи.

Потом Семён Израилевич пошёл провожать Цветаеву, и тут состоялся их разговор о калмыках и «Джангаре».

– Мне не очень по душе ваш способ перевода, – призналась Цветаева и пояснила: – Думаю, что словарь кочевничьего эпоса должен быть прост, груб.

Липкин возразил:

– Калмыки, действительно, раньше кочевали, образ жизни их и сейчас прост, но их эпос на протяжении веков отделывали буддийские монахи. Благодаря буддизму «Джангар» связан с оригинальной индуистской философией. А калмыки вовсе не грубы. Расскажу вам один случай. В глубине степи, в слабо освещённом сельском клубе, я слушал одну песнь эпоса. С помощью домбры её исполнял джангарчи, ещё не старый. И вдруг он заснул. В зале наступила тишина. Она длилась несколько минут, пока сказитель не запел снова. Потом я спросил у своего спутника, драматурга Баатра Басангова, что же произошло. Он мне объяснил: сказитель дал знак слушателям, что святые, сладостные звуки эпоса перенесли его на несколько мгновений в нирвану. Слушатели поняли и тоже заснули, как бы удалились из нашего иллюзорного в мир вечный.

– Вот это чудо! Ваш рассказ лучше вашего перевода.

– Спасибо. Помните ли вы, Марина Ивановна, что калмыками интересовался Пушкин? Наш гений нашёл время, чтобы сделать пространные выписки из трудов монаха Иакинфа Бичурина, посвящённых истории калмыков. В своём «Exegi monumentum» Пушкин сначала написал «сын степей калмык». Узнав от Бичурина, что калмыки пришли в приволжскую степь из горной Джунгарии, он слово «сын» заменил «другом».

Цветаева восхитилась:

– Вот это святость. Святая точность. Святость ремесла. Вот так надо работать.

Семён Израилевич запомнил Цветаеву как умную собеседницу, живую, смеющуюся, «не плаксу». Она была худенькая, на четверть, примерно, седая («тёмно-серая»), говорила быстро и часто вертела головой; «одета бедно, но не по-нашему».

Удивлялся Липкин, что иногда Цветаева звонила ему с вопросами по поводу переводов, над которыми работала: вопросы были слишком простые. И вдруг подумалось: а может быть, ей просто хотелось услышать человеческий голос?

– Что такое Эрлик-хан?

– Халвынь?

– Чинтамани?

Как думающий, профессиональный литератор Марина Цветаева стремилась глубже понять и узнать все тонкости бессмертного эпоса «Джангар», оценить его сакральный смысл и красоту нашего калмыцкого языка.

Особая ей благодарность, ведь именно переводчиков Александр Сергеевич Пушкин называл «почтовыми лошадьми просвещения».

2

Татьяна Бадакова. Свидание.

3

Татьяна Бадакова. Письмо любимому (отрывок).

4

Татьяна Бадакова. Парижу (отрывок).

5

Флоран Дельпорт – музыкант, создатель и хранитель музея Марины Цветаевой в Ванве.