Читать книгу Серёга. Или… мальчик, юноша, мужчина в последние годы советской эпохи. Книга третья - - Страница 3

Часть первая.

Режиссёр в поисках артистов

В деревню за дипломом

ОглавлениеВ каждом институте (ныне академии, университете) необходимо сдать дипломную работу для того, чтобы убедить преподавательский состав в том, что не зря они тратили на тебя своё драгоценное время на протяжении четырёх или пяти лет. В большинстве учебных заведений дипломные работы пишут и затем, в ряде случаев, публично защищают. В художественных учебных заведениях дипломные работы рисуют или лепят, в музыкальных надо сочинять музыку. В институте, где обучают режиссуре, сдачей дипломной работы считалась постановка спектакля или иного представления в каком-либо театре, в данном случае – в народном, в театральном коллективе или даже в обычном кружке при каком-нибудь ЖЭКе (жилищно-эксплуатационная контора).

Если студент не знал, где ему готовить дипломный спектакль, на кафедре могли договориться с домом культуры или с каким-либо народным театром, что к ним придёт студент и ему надо помочь. Но это теоретически. На практике подобное случалось очень редко. Иногородние разъезжались в свои родные города и там договаривались с местным культурным начальством. Спустя несколько лет Серёга понял, что к этому никто и никогда не относился серьёзно. Принесёт студент справку о прохождении дипломной практики по месту жительства, хоть из жилищно-эксплуатационной конторы, приложит рецензию на какую-нибудь театрализованную постановку (да хоть на постановку «Гамлета»! ) с оценкой «отлично», а также постановочный план пьесы «Гамлет» – этого достаточно. А была ли постановка или не было, никого особо не волновало. Преподаватели или представители института очень редко и без особого желания ходили на сдачу дипломных работ даже в Ленинграде, а уж за пределы города выезжать – это можно было считать событием…

Самое удивительное, что Серёге не надо было искать «базу», чтобы сдать диплом. Он уже имел опыт работы художественным руководителем в клубе «Юность» Ленинградского радиополитехникума и без всяких проблем мог договориться, чтобы в качестве дипломной работы ему засчитали одну из его постановок или даже реально поставить свою любимую Франсуазу Саган в собственной инсценировке. Сейчас трудно понять, что ему ещё было нужно.

А ему всего было мало. Сцена в техникуме казалась ему маленькой, молоденькие девчонки надоели, мальчишек не хватало. Он хотел поставить именно спектакль, а не получить подписанную бумажку о том, что он сдал диплом. Настоящий спектакль, с артистами, а не учащимися радиополитехникума, даже, если это артисты народного театра. Он хотел репетировать, он хотел премьеры, зрителей, аплодисментов, восторженных отзывов в прессе. Романтика сверлила ему мозги и иные места, не дающие человеку спокойно сидеть на одном месте…

Пытаясь заглядывать в потаённые, никому никогда не раскрытые Серёгины помыслы, постоянно натыкаюсь на достаточно примитивную мотивацию его юных подвигов. В данном случае – желание славы. Но совмещено оно было с неосознанным ощущением отсутствия той степени собственной гениальности, благодаря которой можно было бы претендовать хотя бы на фантик от славы. Вся его институтская слава никак не была связана с профессией, и это неосознанное ощущение собственной бесталанности боролось с фатальной верой в собственную неординарность… и так далее. Разберись тут. И, видимо, победило желание опробовать свою неординарность где-нибудь подальше от Ленинграда (где гениев пруд пруди), в месте, где таких неординарных, как он, с гулькин нос или вообще нет. Если уж он и не такой талантливый, как его однокурсники, то где-нибудь подальше сможет таковым как минимум притвориться.

Прав был Платон, чьи слова приводил Серёа в своём реферате: «Существующее без всякого противоречия становится тысячи раз несуществующим».

Посоветоваться было не с кем. Серёга боялся, что друзья-однокурсники только посмеются над ним, и он направился прямиком к заведующему кафедрой режиссуры Борису Васильевичу, который обрадовался приходу Серёги, отложил бумажки, которые просматривал, и со свойственной ему ироничной улыбкой спросил:

– Какие проблемы? Проходи, Серёга, садись!

Серёга осторожно присел на стул и не знал с чего начать. Решил начать с ненавязчивого вопроса:

– Борис Васильевич, знаете ли вы какой-нибудь хороший народный театр не в Ленинграде, где бы я мог поставить дипломный спектакль?

Борис Васильевич с удивлением посмотрел на Серёгу:

– А зачем тебе уезжать? Тебе-то уж можно и в Ленинграде найти хорошее место. Ни хрена себе! Ленинский стипендиат и из Ленинграда! Не понял. Да я тебе здесь найду самый лучший театр.

– Понимаете, Борис Васильевич, не хочу в Ленинграде. Где-нибудь подальше в настоящем народном театре…

Завкафедрой рассмеялся:

– Что-то запретное хочешь поставить? Чтоб никто не увидел? Кстати, а что именно?

Серёга задумался, а стоит ли рассказать свой замысел любимому начальнику? Осторожно достал из своего чёрного дипломата несколько листков с распечатанным текстом сценарного плана:

– Я подготовил инсценировку по роману Энрико Вериссимо «Пленник» о войне во Вьетнаме…

Борис Васильевич взял листочки, бегло просмотрел их и перестал улыбаться:

– М-да… Понял. Лучше подальше. Помогу тебе.

Конечно, завкафедрой не разобрался во всех сложных психологических перипетиях Серёги, его мечте о славе и признании. Единственное, в чём он был уверен, что Серёга лёгких путей не ищет. Он стал копаться в каких-то бумажках и вдруг радостно произнёс:

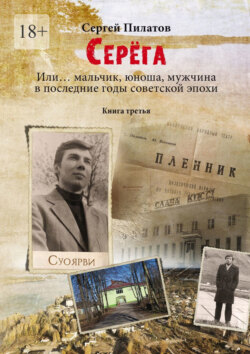

– Нашёл! Смотри – есть знаменитый Суоярвский Народный театр Карельской АССР. Прославленный. Помню я его, кстати, и замдекана наш Александр Сергеевич Никулин хорошо знает, бывал там – куча наград, отличный зал. Артисты интересные есть. Это недалеко, в Карелии. НЕДАВНО туда распределили главным режиссёром нашу выпускницу – Людмилу. Талантливая девочка. Хочешь – езжай.

Борис Васильевич передал Серёге номера телефонов заведующего отделом культуры Суоярвского района и непосредственно Дома культуры:

– Звони! Удачи!

Серёга доверился мнению авторитетов, не зная, что НЕДАВНО для Бориса Васильевича было весьма относительным временным понятием. Получив все необходимые данные о прославленном театре, координаты, а также телефоны контактных лиц, Серёга стал искать город Суоярви на карте, что было непросто. Искал он долго и нашёл его по дороге между Сортавалой и Петрозаводском, окружённым огромным количеством озёр и лесов. Прикинув, как добраться до этого города – центра театральной жизни Карелии (как он уже настроился), Серёга пошёл на Главпочтамт, чтобы позвонить начальнику отдела культуры Суоярвского района по телефону.

Для того чтобы позвонить в Суоярви, надо было идти на Главпочтамт, так как совершенно не хотелось звонить из дома – междугородняя связь требовала громкого голоса, а шуметь дома нежелательно. Главпочтамт находился на улице Союза Связи (ныне Почтамтская улица), недалеко от Исаакиевской площади. Даже на Главпочтамте дозвониться оказалось не так просто. К телефону постоянно никто не подходил, и только тогда, когда у Серёги уже возникло желание найти другой телефон (непосредственно Народного театра или Дома культуры), телефонистка пригласила Серёгу пройти в 5 кабину.

– Слушаю вас… – раздался в трубке сонный мужской голос.

– Здравствуйте, Владимир Константинович! – прокричал Серёга в трубку, так как ему казалось, что связь не очень хорошая. – Меня зовут Серёга! Ленинград! Я из Института Культуры! Я еду к вам, в ваш замечательный прославленный театр ставить спектакль… У вас же есть театр?

– Да… – сонный голос в трубке не выражал никаких эмоций. – А зачем?

– У меня практика дипломная! Я хочу с вашими артистами поставить спектакль. Я послезавтра выезжаю…

Неожиданно связь прервалась. Серёга растерянно повесил трубку, но главное он услышал – театр есть, и о своём приезде все-таки успел проинформировать. Конечно, если бы Серёга услышал, что и как ему ответил начальник отдела культуры, то вряд ли бы поехал в этот город. И вся жизнь его сложилась бы по-другому, но…