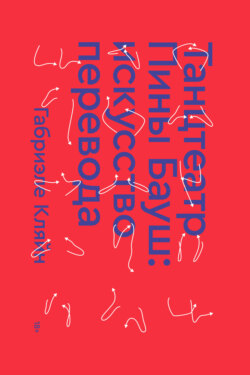

Читать книгу Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода - - Страница 13

Постановки

Этапы работы

1967–1973: Демократическое пробуждение и эстетический переворот

ОглавлениеКогда Пина Бауш в сезоне 1973–1974 годов возглавила балетное направление Вуппертальских сцен, словом года было «бунтарский». Смелый новатор, директор Вуппертальского театра Арно Вюстенхёфер долго уговаривал молодую танцовщицу и хореографа устроиться к нему на работу. После нескольких выступлений, инициированных им в Вуппертале («Действия для танцовщиков» («Aktionen für Tänzer», 1971), где он организовал художественное «противостояние» Пины Бауш с тогдашним шефом Вуппертальского балета Иваном Сертицем, и «Вакханалия Тангейзера» («Tannhäuser-Baccanal», 1972), которую она поставила, еще будучи руководительницей танцевальной студии «Фолькванг» в Эссене, она наконец приняла предложение. «Я никогда не хотела работать в театре. Не доверяла себе. Я очень боялась. Мне нравилась свободная работа. Но он [Арно Вюстенхёфер] не сдавался и спрашивал меня все снова и снова, пока я наконец не ответила: „Я могу попробовать“»[33].

Это согласие в ответ на годы упрашиваний стало переломным для Пины Бауш. В 1955 году она поступила в Школу музыки, театра и танца Фолькванг, где началась ее танцевальная карьера и где она могла развиваться под присмотром наставников. И вот она перешла из этого института в спокойном и буржуазном Эссен-Вердене в муниципальный театр региона, пострадавшего от постиндустриального кризиса, в Вупперталь – соседний город с ее родиной, Золингеном.

Всего за шесть лет до этого, в 1967 году, Пина Бауш начала заниматься хореографией в Высшей школе Фолькванг, которая получила статус университета в 1963-м. Через год она перенимает у Курта Йосса художественное руководство Танцевальной студией Фолькванг, возникшей на базе балетной. Два года она ставит хореографии и выступает со своими артистами на международных сценах. В то же время она начинает преподавать танец в Высшей школе Фолькванг и в других местах, например на Летних курсах во Франкфурте-на-Майне. После короткой, но очень напряженной работы руководителем и хореографом, которая принесла ей премию для молодых художников земли Северный Рейн-Вестфалия за несколько одноактных постановок, переезд стал отважным решением. Смело это было и для Вуппертальских сцен. Хотя такой процесс был обычным явлением для театров в период демократических потрясений и побудил многих директоров театров решиться на смелые эксперименты.

Экспериментаторы пришли не только в танцевальное искусство, но и, например, в область неоклассического сюжетного балета. Это направление в свое время учредил Джон Кранко, англичанин, родившийся в ЮАР и работавший в традиции Джорджа Баланчина. Кранко развивал его в Штутгартском балете, когда работал там директором, и создал «Штутгартское балетное чудо»[34]. Он новаторски ослабил традиционную иерархию балетной труппы и позволил молодым танцовщикам разрабатывать собственные хореографии. Кранко внес значительный вклад в то, что 29-летнего американца Джона Ноймайера, одного из молодых штутгартских танцовщиков, назначили директором балета во Франкфурте-на-Майне, несмотря на небольшой хореографический опыт. Это произошло в 1969-м, а через четыре года он перебрался в Гамбургскую государственную оперу: директор Август Эвердинг доверил ему реформирование балета. Ноймайер был на год старше Пины Бауш, он разработал первые групповые хореографии в тех же 1968–1969 годах и возглавил балетную труппу в 1973 году – принес ей мировую славу и выработал особый эстетический почерк. У Пины Бауш и Джона Ноймайера были всемирно известные наставники Курт Йосс и Джон Кранко и признанные, влиятельные и смелые художественные руководители Арно Вюстенхёфер и Август Эвердинг. Первые помогали им пройти путь от танцовщика до хореографа, вторые же дали им необходимые поддержку и уверенность для того, чтобы найти творческий путь в первые годы работы руководителями балета.

Пина Бауш как хореограф развивалась в атмосфере социальных, политических, культурных и танцевальных, художественных потрясений. Как и ее сокурсники в Высшей школе, она была «дитя войны» (см главу «Сompagnie»). Противостояние нацистскому прошлому поколения родителей и авторитаризму в семьях и социальных учреждениях, ранняя молодость в послевоенной Германии, эпоха Аденауэра[35], обусловленная замалчиванием, протест против войны во Вьетнаме, движение за гражданские права в США, возмущение советским вторжением в Венгрию и Чехословакию и последующим жестоким военным подавлением демократического восстания, расстрел студента Бенно Онезорга[36] в 1967 году на демонстрации против визита иранского шаха в Западном Берлине, покушение на символ студенческого движения Руди Дучке[37], чрезвычайные законы, принятые первой большой коалицией в немецком бундестаге в 1968 году, – все это раскалило социальный климат и привело к глубокому расколу в обществе.

В театрах «дети войны» подвергали фундаментальной критике и исполнительское искусство. Отрицались буржуазные проявления, лояльное отношение руководства к господствующему политическому порядку и его ориентация на потребности образованной буржуазии, авторитарные структуры руководства, строгая иерархия, «вертикальные» принятия решений, жесткое разделение труда, принуждение к выпуску продукции, далекой от искусства, деградация артистов до обслуживающего персонала и пассивная роль зрителей.

«Право голоса» – это не только требование профсоюзов, но и решающее кодовое слово демократического пробуждения: «Мы исходим из того, что вся деятельность театра изначально обсуждается со всеми участниками, то есть с актерами и художественным составом, и что репертуар определяют все вместе».[38]

2 Протест против законов о чрезвычайном положении, Mюнхен, 1968

3 «Контактхоф», Вупперталь, 2013

Когда Юрген Шитхельм в 1970 году заявил о новых формах коллективной театральной работы и модели совместного принятия решений в Шаубюне в Западном Берлине, напряженный процесс эмансипации актеров и танцовщиков из пассивных исполнителей до думающих сотворцов уже начался. Австрийский хореограф Иоганн Кресник, сыгравший в конце 1960-х годов важную роль в становлении театра танца как сценической формы в немецкоязычном пространстве, несколько лет спустя описывал эти изменения: «Раньше никто не мог зайти к художественному руководителю без спроса. Теперь же они могут открыть двери к руководству ‹…›, войти и сказать, что хотят иметь право голоса».[39]

В разгар студенческого движения сливаются театр и акция, искусство и протест. Театр теперь также означал акцию, хеппенинг, агитпроп и партиципацию. Он обращался не только к образованному среднему классу, но и к менее образованным людям. Поскольку некоторые из существующих театров считались нереформируемыми, развивались новые формы вне институций, возникла «независимая сцена», а с ней и альтернативные практики за рамками устоявшегося литературного театра и классического балета. Прежде всего в мегаполисах расцветала сцена, которая считалась альтернативой муниципальным и государственным театрам. Разочарованные театральные деятели покидали учреждения и объединялись в рабочие группы и художественные коллективы, которые зачастую были коммунами.[40]

Требование демократизации как организационного принципа в учреждениях сопровождалось изменениями в художественных рабочих процессах. Молодое поколение противопоставляло строгому иерархическому режиму производства и авторитарным структурам командную работу и равенство. Художественных руководителей, правивших до сих пор в одиночку, заменили управляющими комитетами. Темы, эстетика, площадки, зрители, художественные подходы и критика – все подвергалось сомнению. На эстетические новшества и движение за демократизацию в художественном сценическом танце сильно влияло движение 1968 года. Тогда активный коммунист Иоганн Кресник представил на хореографическом конкурсе в Кельнской летней академии танца политическую постановку «Рай?» («Paradies?») о покушении на Руди Дучке. В пьесе показан мужчина на костылях, которого милиционеры избили дубинкой и которому тенор поет арию «О, парадиз!» («O, Paradies!»). В зале сидели представители студенческого движения с красными флагами и скандировали: «Хо Ши Мин». Однако это провокационное произведение, исполненное всего раз, не помешало влиятельному директору Бременского театра Курту Хюбнеру в том же году взять 30-летнего Кресника на работу. На новом месте тот продолжал развивать эстетические принципы своего хореографического театра: эстетическое исследование империализма, разжигания вражды и репрессий с одной стороны и поиск адекватных театральных форм – с другой.

В 1972-м Герхард Бонер также переехал из иерархичной Берлинской государственной оперы в Дармштадт, где собрал выдающихся солистов – среди них Сильвию Кессельхайм и Марион Цито, тоже приехавших оттуда. Позже они примкнули к Танцтеатру (см. главу «Сompagnie»).

Он сформировал ансамбль, который называл себя театром танца, и хотел отказаться от старой иерархии и балетной эстетики в пользу демократического сотворчества. Однако эта попытка быстро провалилась. Радикальный подход оказался несвоевременным. Лишь в 1990-е, когда новое поколение зрителей понемногу обучилось новым формам театра, можно было заново опробовать модели соучастия.

Именно с этим бурным желанием перемен, широко распространенном и среди студентов Высшей школы Фолькванг, связано решение 33-летней Пины Бауш взять на себя подразделение танца в Вуппертале, чтобы инициировать демократизацию и модернизацию общества, прежде всего через культуру, искусство и их институты. Авантюрный шаг, ведь у нее был небольшой опыт работы и женщины тогда практически не занимали такие должности. Даже во время революционных процессов 1968 года права женщин отстаивались довольно вяло.

Пина Бауш принимает вызов. Своими первыми постановками она уже показала, что хочет порвать с танцевальными традициями и зрительским восприятием, а также преодолеть прежний символический язык танцевального театра по Йоссу. В «Nachnull» (1970) она впервые уходит от традиции выразительного танца, с которой познакомилась в школе Фолькванг, и из modern dance, который она интенсивно изучала на учебе в Нью-Йорке (1960–1962) в Джульярдской школе. Тогда в этом главном танцевальном центре она видела широкий спектр практик, например постановки Джорджа Баланчина или Марты Грэм, работала с пионерами хореографии и танцовщиками, такими как Энтони Тюдор, Хосе Лимон, Маргарет Краске, Альфредо Корвино и Луи Хорст. Она танцевала в недавно созданном Новом американском балете Пола Тейлора. Энтони Тюдор, тогдашний художественный руководитель «Метрополитен-опера», пригласил ее танцевать в «Тангейзере» («Tannhäuser», 1960) и «Альцесте» («Alcestis», 1960), а также участвовать в постановках на пуантах; она нашла выход в оперный театр.

Пина Бауш не говорила, работала ли в то время в Нью-Йорке с церковным Театром танца Джадсона и молодыми хореографами – последователями Люсинды Чайлдс, Стива Пакстона или Триши Браун: те видели в хореографии зарождающийся порядок, ситуативный и перформативный, словно акция. Но огромное разнообразие танцевальных эстетик в Нью-Йорке, несомненно, оказало неоценимое влияние на ее решимость найти новый язык за пределами традиций танца модерн.

Через год после «Nachnull» в «Акции для танцовщиков» («Aktionen für Tänzer», 1971) она перевела на язык сцены термин «акция» (хеппенинг/перформанс) из композиции Гюнтера Беккера. Он использовался не только в политике, но и в искусстве и в театре как антитеза буржуазному театру представления[41]. В ассоциативно-сатирической хореографии она безошибочно дает понять, что отказ от традиционных форм сценического танца необратим, и начинает ставить под сомнение сценический танец как театральное событие. В постановке женщина в рубашке неподвижно лежит на больничной койке, вся труппа забирается на кровать и играет в жуткие игры с безжизненным телом. Его перекатывают по сцене, натягивают на шкив и подвешивают под потолком.

4 Пина Бауш в «Ветре времени» («Im Wind der Zeit»), Эссен, 1969

5 Пенелопа Слингер, «Свадебное приглашение» («Wedding Invitation»), 1973

6 «Фриц», Вупперталь, 1974

7 Пленный боец Национального фронта за освобождение Южного Вьетнама,

Thuong Duc/ Vietnam, 1967

8 Ники де Сен-Фаль, «Она – собор» («She – A Cathedral»), Стокгольм, 1966

В конце этого этапа Пина Бауш продемонстрировала в нескольких одноактных постановках, что хочет ступить за пределы традиции современного танца и создать новый, а также новую сценическую эстетику.

33

Bausch 2016a: 306.

34

Так называемое Штутгартское балетное чудо – резкое развитие балетной сцены Штутгарта в 1960-е годы благодаря активной и плодотворной деятельности Джона Кранко. Благодаря этому город получил статус одной из столиц балета.

35

Эпоха Адэнауэра – время правления первого федерального канцлера ФРГ Кондрада Адэнауэра, длившееся с 1949 по 1963 год. Ее характерными особенностями были антикоммунизм, сближение со странами Запада, а также участие в политике бывших нацистов, за которыми не числились военные преступления.

36

В 26-летнего студента Бенно Онезорга без предупреждения и с близкого расстояния выстрелил полицейский Карл-Хайнц Куррас. Его оправдали. Это событие стало переломным в социально-политической жизни ФРГ, привело к значительной радикализации молодежи и послужило толчком к созданию «Фракции Красной армии".

37

Покушение произошло 11 апреля 1968 года. Правый радикал Йозеф Бахманн трижды выстрелил в Дучке перед офисом Социалистического союза немецких студентов, тот получил серьезные повреждения мозга, но выжил.

38

Цит. по: Krug 2008.

39

Цит. по: Meyer 2008.

40

То, что театр не был одной из многих общественных институций, охваченных процессом демократизации, а сам мог стать инициатором, доказывает случай в Варшаве. Там запрет показа «Дзядов" Адама Мицкевича (1798–1855) из-за антирусского содержания привел к студенческим протестам. (См.: Spiegel online. URL: spiegel.de/ spiegel/print/d-46135831. html. Zugriff 4.2.2019). Как следствие, из университетов исключили 20 000 студентов. И хотя протесты в Польше тем самым были задушены, они привели в движение снежный ком и позже вылились в демократическое движение «Солидарность".

41

В театре представления, по К. С. Станиславскому, актеры воспроизводят на сцене заранее заготовленные шаблоны чувств, а не испытывают их каждый раз заново.