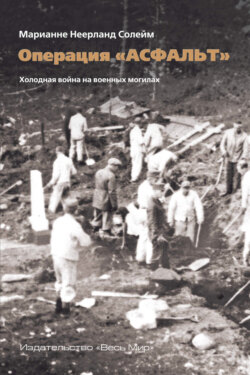

Читать книгу Операция «Асфальт». Холодная война на военных могилах - - Страница 5

Глава 1

Вскрытие и сбор воинских захоронений для операции «Асфальт»

Южная Норвегия

ОглавлениеВ Южной Норвегии первые попытки сбора могил были связаны прежде всего с правом жертв на достойное место упокоения и уход за могилами, а также с работой по идентификации жертв, военными преступлениями немецкой тайной полиции и частично вопросами наличия захоронений на территориях военно-стратегического значения.

Немцы не сочувствовали советским жертвам и не признавали за ними права на достойное место упокоения. В Вигре в районе Олесунна лишились жизни четверо советских военнопленных. На допросе через год после окончания войны один норвежец, работавший на немцев, рассказал, что советских военнопленных в Вигре отравили угарным газом, отчего они умерли115. Немецкий офицер, старший лейтенант Менеке, отдал приказ похоронить умерших за пределами церковного кладбища в неосвященной земле, потому что они были язычниками. Товарищи по лагерю установили на могилах кресты и написали имена погибших водоэмульсионной краской. Имена быстро смыли дожди. Тогда их вырезали на крестах ножом. После войны ленсман честно пытался распознать имена на могильных крестах, когда отделение полиции в Олесунне собирало сведения о погибших в районе советских военнопленных. Ленсман утверждал, что мирное население Вигры горячо сочувствовало находившимся в немецком плену советским гражданам116.

В том же районе двое советских военнопленных из лагеря в Коббевике были похоронены на кладбище Орам в Санде в 1942 году. Норвежский церковный служка рассказывал, что немцы похоронили погибших на церковном кладбище глубокой ночью, а ему запретили присутствовать при погребении. После освобождения четверо бывших военнопленных приехали, чтобы привести одну из могил в порядок. Один из них попал в Коббевик вместе с теми двумя, что лежали здесь в могилах, и был в лагере до самого освобождения. Церковный служка спросил, почему умерли эти двое, и получил ответ, что один умер от болезни, а другого забили насмерть. Пленные должны были носить мешки с цементом, один из них был слишком слаб и не мог выполнять эту тяжелую работу. Немецкий унтер-офицер Ритцель так долго бил его по спине дубинкой, что тот упал и больше не вставал. Товарищи узника унесли его обратно в лагерь. Через два дня он скончался от побоев. Церковный служка не был уверен, видел ли кто-то из норвежцев это избиение, но Ритцель прославился жестоким обращением с узниками и получил прозвище «Страх» (по-норвежски «редсель». – Примеч. пер.). Выяснилось, что кто-то из норвежцев все видел, а один рассказал, что Ритцель стащил узника с нар через два дня после избиения и пинал его. Другой свидетель рассказал, что Ритцель мог избивать советских узников без всякой причины. Особенно он злился, когда обнаруживал, что пленные брали с собой картофельные очистки или тресковые головы, спрятав под одеждой. Свидетели рассказывали, что в таких случаях он избивал узников прикладом или железным прутом117. Норвежцы много раз были свидетелями жестокого обращения с военнопленными, но ничего не могли сделать для того, чтобы это прекратить.

Похоже, что уход за могилами сочли важнее установления имен советских жертв. В 1947 году приходский совет Норденхов в Бускеруде провел работы по планировке церковного кладбища Хауг, чтобы убрать мусор и привести захоронения в порядок. 16 советских военнопленных, умерших от болезней в лагере Эггемоен, перенесли на церковное кладбище в 1945 году. При перезахоронении гробы с останками сложили в одной общей могиле. По плану захоронение должно было быть отмечено четырьмя простыми камнями. Деревянные кресты с именами и номерами узников, стоявшие на могилах в Эггемоене, сохранили, но возникли сомнения, стоит ли их устанавливать на братской могиле, когда работы по планировке завершились. Сомнения были вызваны в том числе плохим состоянием крестов, поэтому их не хотели устанавливать на новой могиле. Приходский священник попросил Центральную службу по уходу за воинскими захоронениями дать ему совет118. Мы не располагаем документами, из которых бы следовало, что Центральная служба ему ответила, но, учитывая проблемы с идентификацией советских военнопленных, погибших в Норвегии, очевидно, что кресты имели большое значение для этой работы.

Памятная табличка, кладбище Лингдаль.

Источник: Per-Otto Gullaksen.

Советский военнопленный Василий Козлов умер в лагере, располагавшемся в школе О в Лингдале, его похоронили 20 мая 1943 года прямо у школы. В тот же день труп Козлова выкопали и перенесли на церковное кладбище. После войны приходский священник Лингдала сказал, что дата смерти Козлова неизвестна, а могила его появилась на кладбище 22 мая 1943 года. Тот факт, что советского военнопленного похоронили на кладбище во время войны, был скорее исключением, чем правилом. Судя по всему, это могли сделать норвежские священники, но у нас нет подтверждений. Осенью 1942 года немцы похоронили несколько советских военнопленных за оградой церковного кладбища Аустад в Лингдале. В одной могиле лежали двое пленных, на ней стояло два креста. На одном кресте было написано: Шталаг II B. 104839, а на другом – Шталаг II B. 106253. В скором времени рядом с этими двумя похоронили и других военнопленных, однако никто не знает, сколько именно, поскольку немцы не дали сведений о погибших, а на могилах нет никаких указаний – ни имени, ни номера заключенного. В 1945 году церковное кладбище расширили, и эти могилы оказались за его стенами.

Осенью 1942 года из лагеря Веместад в Квосе в области Вест-Агдер сбежал советский военнопленный. Немцы его быстро поймали и расстреляли. Он был похоронен в лесу у местечка Мой. Немцы установили деревянный крест на могиле с надписью: «Павел Бочаров, Шталаг 315 No. 26867». После войны его выкопали русские, вероятно, товарищи по лагерю. Они сделали могилу глубже и положили покойного в гроб. На могиле установили памятник с надписью по-русски. В нескольких метрах находилась еще одна могила с шестью советскими жертвами. На памятнике было написано: «6 советских военнопленных, умерли в фашистском плену 22 апреля 1943 года. Они страдали от холода и болезней, их убили». Товарищи по лагерю привели памятник в порядок после войны. Люди в Квосе помнили, как немцы привезли останки на грузовике в Великий Четверг 22 апреля 1943 года, что соответствует надписи на памятнике119. Все могилы из этого района были впоследствии перенесены на кладбище Лингдал в начале 1950-х годов.

На кладбище установили мемориальную плиту с надписью по-норвежски и по-русски: «Здесь покоятся 16 советских граждан, погибших в Норвегии во время войны 1941–1945 годов. 15 из них были перенесены из Квос, Спинд, Нетландснес и Аустада». На плите указаны имена девяти идентифицированных пленных, семеро указаны как неизвестные советские граждане120.

Вскоре после освобождения норвежская полиция обнаружила, что советские военнопленные в Сёрланне погибали от рук гестапо, их либо расстреливали, либо вешали. Пленных убивали в Гимлемоене, Брагдойа и у озера Воллеваннет, некоторых также топили в море под Кристиансанном. Старший констебль Альф О. Андерсен докладывал о казни пятерых советских военнопленных в Гимлемоене. Все были убиты выстрелом в затылок, в этом преступлении участвовали и вермахт, и тайная полиция. Вероятно, в этом районе были расстреляны и похоронены и другие советские военнопленные. После капитуляции один из выживших узников лагеря Гимлемоен рассказал, что их расстреляли за отказ от сверхурочных работ. Пленные сказали, что их плохо кормили и когда длинный рабочий день закончился, они уже были не в состоянии работать еще. По мнению свидетеля, в районе находятся и другие жертвы, помимо найденных пятерых. На основе этих сведений, а также показаний норвежских очевидцев, которые видели советских военнопленных в районе, Андерсен предположил, что в районе расстреляли и похоронили немало пленных. Он знал, что четверо советских военнопленных были доставлены на допрос в «Архив» (штаб-квартиру гестапо в Сёрланне) в Кристиансанне. Их дальнейшая судьба неизвестна121.

На допросе 20 сентября 1945 года Фридрих Вильгельм Мейер, служивший в тайной полиции Кристиансанна, сообщил, что он участвовал в казни советских военнопленных в Брагдойа:

«Летом 1944 года я два раза с короткими промежутками получал приказ от гауптштурмфюрера Кернера казнить русских, приговоренных к смерти за уголовные преступления. Мне сказали держать приказ в тайне и исполнить его как можно быстрее. Я отправился вместе с русскими – их имен я не знаю – на остров. Насколько я помню, с нами были Гломб, Петтерсен и Вайс. На острове русских расстреляли. О смертном приговоре им сообщили в подразделении гестапо. Я убил русских выстрелом в затылок из своего пистолета. Пока русские были связаны, мы с Петтерсеном и Гломбом сами копали им могилы. Перед тем как их расстрелять, мы их развязали. Затем мы закопали могилы»122.

Мейер просил о снисхождении, потому что хотел «искупить свою вину» и вызвался показать могилы на острове Брагдойа. Он также заявил в свою защиту, что в 1942 году был арестован на восемь недель за «нарушение воинской дисциплины», потому что просил об увольнении из гестапо. В Кристиансанне его снова посадили под арест на восемь суток на острове Оддеройа за то, что он освободил пленных. Кроме того, Мейер добавил, что руководство СС в Норвегии знало, что казни советских военнопленных – это тяжелый груз для рядовых служащих тайной полиции в Кристиансанне. Он предположил, что его назначили на эту работу, потому что в Норвегию его отправили в наказание. Мейер рассказывал, что строгие приговоры за отказ выполнять приказы зачитывались перед всеми служащими, чтобы они видели, что им угрожает. Условия в подразделении гестапо Кристиансанна были тяжелыми, и Кернер боялся своих подчиненных. «Нам постоянно говорили, что мы должны считать себя солдатами, и если что, то пойдем под трибунал. Такими делами нас постоянно унижали», – говорил Мейер123.

Осенью 1945 года двое немецких военных преступников – Пауль Гломб и Фридрих В. Мейер были взяты на остров Брагдойа, чтобы показать, где именно они расстреляли и похоронили советских военнопленных. Гломб рассказал, что он привез сюда 16 пленных. Всех он расстрелял, их похоронили в трех могилах. Он также был на Брагдойа два раза вместе с Мейером. Тогда Мейер расстрелял четверых или пятерых пленных, их похоронили в двух других могилах. Гломб показал место, где находились три могилы. Норвежская полиция сделала небольшой раскоп и установила, что там находится несколько человек. Всего нашли останки одиннадцати человек. На следующий день пятеро немецких военнопленных направили на эксгумацию всех жертв, находящихся в трех указанных могилах. Все они были идентифицированы124.

Гломб служил в подразделении СС в Кристиансанне. На его совести было множество казней советских военнопленных. Однажды он вывез трех советских пленных в море у Кристиансанна и казнил их, повесив на корабельной мачте. Через полчаса их сняли и утопили во фьорде с помощью бетонных блоков и стальных тросов. Гломб и его помощники привязали блоки к трупам и одновременно сбросили их в море. Эсэсовец попытался оправдаться, будто он пытался отказаться исполнять приказ, потому что его уже однажды наказывали за одного норвежца, который сбежал из-под ареста. В 1945 году он не смог показать, где именно они утопили своих жертв, но уверял, что это знал шкипер. На допросе Гломб утверждал, что никто из служащих отделения тайной полиции в Кристиансанне не хотел участвовать в казнях советских военнопленных. Все подчинялись приказам своего начальника Рудольфа Кернера. «Нас принуждали, на нас давили приказами и распоряжениями», – подчеркивал Гломб125.

Полиция Кристиансанна считала, что Мейер никоим образом не проявлял желания сотрудничать со следствием и давать точные показания о месте нахождения захоронений, в отличие от Гломба. Мейер вел себя очень неуверенно, показывая место. Складывалось впечатление, что он лжет. Норвежским полицейским самим приходилось показывать места Мейеру, и только тогда он подтверждал, что захоронение находилось именно там. Полицейские считали, что он пытается скрыть истинное количество казненных советских военнопленных. По их мнению, он боялся, что обнаружат и другие жертвы, и наказание ему будет тем строже, чем больше случаев откроется. Гломб также рассказал полиции, что, по его мнению, на совести Мейера гораздо больше жизней и будто Мейер сказал ему, что им будет хуже, если обнаружится что-то еще. У полиции сложилось впечатление, что Гломб выложил на стол все карты и пытался сотрудничать со следствием всеми возможными способами. Смягчающим обстоятельством было и то, что Гломб помогал норвежцам во время войны126.

Тем не менее 14 июня 1947 года апелляционным судом Агдера Гломб был приговорен к смертной казни. В обосновании приговора большое значение отвели особой жестокости и безжалостности действий подсудимого, особенно повешение трех пленных на судне и казнь одиннадцати советских военнопленных. Последних заставили самих копать себе могилу, затем раздеться догола и встать на колени на краю ямы, где их убили выстрелом в затылок. Двое последних узников перед расстрелом должны были похоронить ранее казненных. Цинизм достиг такой высокой степени, что Гломб и его помощники устраивали во время казни перекуры. Суд счел, что участие Гломба в казнях и пытках имело особо жестокий характер. Было учтено, что Гломб помогал отдельным норвежцам, которым грозила смертная казнь со стороны немцев, но это не сыграло решающей роли в его деле. Он был признан виновным в 30 убийствах и 15 случаях издевательств. По мнению суда, преступления Гломба отличались особой тяжестью при отсутствии смягчающих обстоятельств127.

Верховный суд решением от 5 ноября 1949 года частично отменил высшую меру и изменил приговор на 20 лет тюремного заключения. В 1950 году Гломба в конце концов помиловали. Мейера апелляционный суд Агдера также приговорил к смерти, но и ему Верховный суд изменил приговор в 1949 году на пожизненное заключение. Позднее его признали невменяемым и выслали из Норвегии в 1952 году128.

В Кристиансанне в связи с «Русским делом» допросили одного тюремного надзирателя. Он служил в окружной тюрьме Кристиансанна на протяжении всей оккупации, и, по его мнению, 40 или 50 советских военнопленных за это время побывали в заключении. Военнопленные находились в тюрьме от нескольких суток до двух месяцев. Некоторые из них подозревались в создании коммунистической организации или планировании побега. Надзиратель рассказал, что он много раз видел следы пыток, когда пленные возвращались с допроса немецкой тайной полиции. Узники раздевались и показывали ему следы побоев. Многие были сильно избиты и мучились от болей истязаний. Никто из военнопленных, судя по их показаниям, никогда не представал перед судом. Что касается норвежских узников, время от времени им сообщалось, что они предстанут перед трибуналом, но в отношении русских персонал тюрьмы никогда не получал таких приказов. Когда русские покидали тюрьму, служащим, как правило, сообщали, что пленных отправляют в «Архив», а затем обратно в лагерь129.

Пленные, попадавшие в лапы гестапо, как правило, уже не возвращались в лагерь, их казнили. Шеф тайной полиции в Кристиансанне Рудольф Кернер сообщил, что к ним впервые поступил приказ вермахта о советских военнопленных летом или осенью 1943 года. Узники, пытавшиеся бежать, проявившие неповиновение или совершившие кражу в лагере или за его пределами, подлежали казни. На допросе в октябре 1945 года Кернер утверждал, что пытался протестовать против приказов вермахта казнить советских военнопленных. Он ссылался на то, что у тайной полиции нет постоянного персонала для приведения приговоров в исполнение и, насколько он знал, никто из функционеров в Кристиансанне не хотел брать на себя эту задачу. Тем не менее Кернер не мог повлиять на приказы, и много раз сотрудникам тайной полиции приходилось самим исполнять смертные приговоры военнопленным. На допросе Кернер дал показания о шести–восьми случаях казней. Все приказы о казни направлялись в письменном виде, на каждый приказ давался ответ об исполнении. После исполнения приговора половина идентификационных меток и часть одежды погибших отправляли в вермахт. Однако из вермахта сообщали, что эти пленные вычеркнуты из списков, поэтому нет нужды посылать ни медальоны, ни одежду. Кернер утверждал, что он не участвовал ни в допросах, ни в казнях советских военнопленных. Он не отдавал приказов о казнях, а всего лишь передавал письменные приказы вышестоящего командования по назначению. Насколько он помнил, Вермахт никогда не предоставлял переводчика, когда дело касалось казней советских военнопленных130. Кернер явно пытался снять с себя всякую ответственность за казни советских военнопленных немецкой тайной полицией в Кристиансанне. В уголовном деле против Кернера указывалось, что его поведение нельзя было назвать иначе, как бесчеловечным. Кернер отдавал приказы о казнях без дальнейших инструкций, например повесить или выстрелить в затылок; он также не делал ничего для того, чтобы жертвы страдали как можно меньше. Мировой суд счел, что все это подкрепляет и придает дополнительный вес обвинению, так как, будучи начальником тайной полиции, Кернер мог сделать многое для смягчения физических и особенно психологических страданий жертв131.

Верховный суд, однако, не нашел доказательств по делам против Кернера, Гломба и Мейера, что казни совершались без суда, поэтому отменил по данному пункту решение мирового суда Агдера. «Русское дело» в Кристиансанне показало, как трудно установить имена советских жертв, поскольку немцы делали все возможное, чтобы скрыть свои преступления. Донесения норвежской полиции об убийствах советских военнопленных свидетельствовали о жестокости немцев и унижениях, которые претерпели советские жертвы. В ноябре 1945 года полицейский участок в Фарсунде подготовил рапорт о советских жертвах, похороненных на церковном кладбище Марка. Освобожденные советские военнопленные рассказали, что из 128 жертв, похороненных на Марке, 27 точно погибли в результате различных наказаний. Выжившие были очевидцами, как семерых пленных расстреляли у них на глазах. В другом случае военнопленного расстреляли за то, что он съел несколько сырых картофелин. Еще одного военнопленного расстреляли за то, что он взял у одной старушки хлеб132.

В Хордаланне провели раскопки в восьми предполагаемых местах захоронения убитых немцами иностранных граждан. Советские могилы в этом районе отмечались крестами, во многих случаях имена захороненных писали на крестах по-русски. Предположительно это сделали товарищи погибших. Всего было найдено 139 советских жертв, имена 97 из них удалось установить. Кроме надписей на крестах в остатках одежды были также найдены документы, в которых указывались сведения о погибших. Также пытались идентифицировать умерших по зубам, однако это оказалось безрезультатным, поскольку оказалось, что лишь немногие узники посещали зубного врача. Исследования показали, что 52 человека были расстреляны, 8 из них – в затылок. Двое жертв погибли на виселице, десять – в результате несчастных случаев, для 67 причину смерти установить так и не удалось. Все жертвы впоследствии были похоронены на ближайшем церковном кладбище в присутствии полиции и военных. Расследование в Хордаланне провела Команда С из союзного подразделения Группы по расследованию военных преступлений (подчинявшейся Союзному командованию войск в Норвегии). Все документы направили в советское посольство, за исключением дел военнопленных, найденных в Теннебек под Бергеном, – ими занималась норвежская полиция133.

От полицейского участка Фьордане поступил в 1946 году рапорт о трех могилах советских граждан на подведомственной территории. В Эрвике в Селье был захоронен 21 человек, имена неизвестны. В Фуре в Аскволл было похоронено двое советских военнопленных, имена также неизвестны. Третье захоронение находилось на церковном кладбище Флорё, там был похоронен один человек, умерший в местной больнице. О нем в церковной книге была сделана следующая запись: «Константин Дудниг, родился 14/12 1899 в Днепропетровске, военнопленный № 8808–346, Дорфпернью, Россия».

Полицмейстеру не удалось идентифицировать советских военнопленных, умерших в Селье, но он рекомендовал обратиться в Группу по расследованиям военных преступлений, Команду С в Бергене, которая, вероятно, располагала более подробной информацией134. Через год приходский священник в Аскволле сообщил, что в Фуре похоронены трое советских граждан, а не двое, как ранее доложила полиция. Под руководством союзных властей провели эксгумацию останков этих трех человек в августе 1945 года и поместили их в гробы. Затем их похоронили на церковном кладбище Аскволл. За могилами ухаживали местные жители, а 17 мая, в День конституции Норвегии, участники народного праздничного шествия, проходя мимо, возлагали цветы135.

В общей сложности оказалось, что большинство советских жертв в этом районе оставались безымянными, а с помощью церковных книг удалось установить имя только одной из них. Могилы на церковных кладбищах в Селье, Аскволле и Флорё позднее перенесли на церковное кладбище Нюгорд в Лаксевоге под Бергеном в связи с переносом советских военных захоронений в Южной Норвегии после операции «Асфальт».

Все военнопленные в этом районе, пытавшиеся бежать, были расстреляны немцами. Татьяна Николаевна Дворцова рассказала в одном из интервью, как ее отец, Николай Григорьевич Дворцов, пережил плен в Лаксевоге под Бергеном. В лагере многие пленные пытались бежать, пока его не обнесли колючей проволокой. Многие из товарищей Дворцова были пойманы при попытке к бегству. Их жестоко убили на глазах других заключенных лагеря. Другого товарища убили, как только он подошел слишком близко к забору. Немецкий часовой расстрелял его прямо на глазах у Николая. Он рассказал дочери, что когда стал свидетелем убийства, то почувствовал, что оборвалась последняя нить, связывавшая его с прошлой жизнью136.

В Осане под Бергеном после освобождения нашли 27 погибших советских военнопленных, захороненных в болоте рядом с лагерем неподалеку от кладбища Нюборг в Осане. Установить личности погибших не удалось, и 14 июля 1945 года все они были перезахоронены на церковном кладбище. Эксгумационные работы возглавила полиция, практическую часть осуществили норвежцы, осужденные за предательство. Приходский совет собрал средства на установку памятного камня, который планировали установить в течение лета137. Памятник установили местные жители, на нем была выбита надпись следующего содержания: «Прихожане церкви в Осане установили этот памятный камень в честь 27 русских солдат, погибших в немецком плену на норвежской земле в 1941–1945 годах в борьбе за общую свободу»138.

На сегодняшний день удалось установить имена четырех человек из тех, что были похоронены в Осане, с помощью немецких карточек военнопленных из советских архивов. В карточках указано, что трое пленных были направлены в качестве рабочей силы в подразделение «Викинг» Организации Тодта в Норвегию 9 апреля 1943 года. Спустя месяц все трое были зарегистрированы как военнопленные в «Трудовой команде лагеря Осане». Двое из пленных умерли 9 мая 1943 года, третий умер на следующий день139. Четвертый пленный поступил в лагерь Осане в октябре 1943 года и умер через полгода. В его карточке указано, что он похоронен «на кладбище военнопленных» в Осане.

Личная карточка опознанного военнопленного, похороненного в Осане.

Источник: www.obd-memorial.ru

Донесения приходских священников об иностранных жертвах на норвежской земле, направленные в Службу по уходу за воинскими захоронениями по всей стране в 1940-е годы, создают впечатление о необходимости предоставления погибшим советским военнопленным достойной могилы и проведения полноценной церемонии похорон с присутствием священника. Большинство жертв были эксгумированы из временных захоронений, не подходящих для этой цели, что наглядно свидетельствовало о тяжести военных преступлений немцев. Представитель церковной похоронной службы Фюресдал в Телемарке сообщил в 1947 году, что немцы похоронили четверых советских военнопленных в лесу неподалеку от лагеря. В июне 1945 года могилы вскрыли, останки жертв перенесли и перезахоронили на новом церковном кладбище Моланн. Четверо товарищей погибших присутствовали на похоронах. Население Фюресдала заинтересовалось судьбой военнопленных, и в мае 1946 года они поставили на могиле памятник с указанием имен похороненных здесь жертв140.

Несмотря на вовлеченность местных жителей, и захоронение, и памятник теперь забыты и исчезли из военной истории Фюресдала. Никто из жителей Фюресдала не помнит, чтобы советские официальные представители когда-либо посещали кладбище. Кнут Момрак помнит, что советские военнопленные работали на заготовке дров для немцев. Четверо пленных умерли, скорее всего, от голода или туберкулеза. Товарищи похоронили их в лесу недалеко от ворот в школу Гимле. Всего в 100 метрах находилось кладбище Моланн. «Я хорошо помню, что их похоронили рядом с домом, где прошло мое детство. Я видел, что пленные страдали от голода, и какая радость была, когда война наконец закончилась и их освободили», – рассказывал Кнут Момрак141. Норвежские нацисты приказали выкопать мертвых и перенести их на кладбище. В церковной книге Моланн значится, что четверо советских военнопленных похоронены в братской могиле 9 июня 1945 года. Поскольку в деревне не было священника, церемониальную часть взяли на себя солдаты местного гарнизона. Участники норвежского Сопротивления стояли в почетном карауле во время похорон четырех советских граждан. Андреас Брейеланд и Кнут Момрак были участниками почетного караула и хорошо помнят, как хоронили четырех советских военнопленных – Лявана Чужиткова, Дмитрия Горшко, Антона Улько и Никиту Аболоцкого (так в источнике. – Примеч. ред.). За забором множество народа следило за церемонией. Во время освобождения в 1945 году возник большой интерес к судьбе советских военнопленных и к их похоронам, – рассказывали двое очевидцев.

Оттар Вик, один из любопытных мальчишек, следивших из-за забора, считал, что памятник очень красив и заслуживает внимания, чтобы это особое событие в истории Фюресдала не кануло в Лету. «Однако официальная церемония летом 1946 года в присутствии священника стала единственной и последней», – вспоминает Оттар142.

К сожалению, такие захоронения и памятники легко предаются забвению, если нет традиции организации памятных мероприятий со стороны официальных властей или местных энтузиастов. Полевой священник Гуттормсен из Службы ухода за воинскими захоронениями в области Эстланн сообщил в 1947 году, что на территории региона находится 47 мест с воинскими захоронениями. Пять из них так и не были освящены как кладбище. Как правило, вне кладбищ хоронили именно советских погибших. Полевой священник предложил сохранить кладбища в Йорстадмуен и Гардемоен. Он знал, что майор Спарр уже подрядил бригаду по благоустройству кладбища в Йорстадмуен. На кладбище Гардемоен находилось 82 советские могилы и одна немецкая. Полевой священник предлагал сохранить кладбище в статусе церковного и перенести туда советские могилы с так называемого «прачечного кладбища» в Гардемоене, а также с кладбищ Ставерне, Хаслемоен и Санде. Он предполагал, что расходы по переносу могил с «прачечного кладбища» могло бы взять на себя Министерство по социальным делам, поскольку жертвы были «остарбайтерами» – принудительно угнанными для трудовой повинности гражданскими лицами. Все остальные могилы на обычных церковных кладбищах, по мнению священника, стоило оставить на месте. Местные власти и приходской совет взяли на себя заботу по благоустройству и уходу за могилами в Эстланне, и таким образом официальная сторона избежала расходов143. Большая часть иностранных могил в Эстланне находилась в ведении муниципальных властей. Однако некоторые воинские захоронения, находящиеся за пределами обычных кладбищ, требовали лучшего благоустройства. Помощники полевых священников в Ставерне, Трандуме и Тернингмоене должны были осуществлять надзор за могилами, находящимися на этих территориях. В 1948 году планировалось перенести могилы из Ставерна на церковное кладбище Танум, а могилы с Хаслемоена – на церковное кладбище Оснес. По всей стране на тот момент удалось установить имена лишь 1950 погибших. У остальных сохранились только номера заключенного, а у некоторых не осталось ни имени, ни номера. Кроме того, было зарегистрировано несколько братских могил с неизвестным количеством захороненных или неизвестной национальности, но их посчитали советскими. Сколько именно погибших советских военнопленных осталось лежать в горных долинах или в море, так и осталось неизвестным144.

В областях Нурдмёре и Трёнделаг вопрос о переносе захоронений был поднят в первую очередь по санитарно-гигиеническим и стратегическим соображениям. Министерство иностранных дел связалось с посольством Советского Союза в 1946 году по вопросу 25–30 советских погибших, похороненных в Виньеора муниципалитета Хемне в Нурдмёре. Представители местной службы здравоохранения знали, что большая часть советских жертв умерли от дизентерии, а могилы были очень мелкими – от полуметра, некоторые трупы находились почти на поверхности. Захоронение находилось на болотистой территории, поэтому процесс разложения мог занять длительное время. В десяти метрах от этого места находился ручей, вся эта гидрологическая система служила источником питьевой воды для многих жителей муниципалитета. В этом месте также любили останавливаться туристы и, не зная о существовании могил, брали из ручья воду для питья. Ленсман следующим образом охарактеризовал захоронения:

<…> Трупы захоронены в болоте, как правило, по два человека вместе, упакованы в бумагу. Могилы лишь слегка забросали землей, болотная земля просела, и многие из могил частично обнажились в летнее время. (…) тут любят отдыхать люди, особенно летом, воду для питья они обычно берут из ручья. <…> В связи с вышеизложенным весьма желательно, чтобы упомянутые останки извлекли и перенесли в другое место как можно скорее145.

Полевой священник Трюгве Маркен в Тронхейме писал в Центральную службу по уходу за воинскими захоронениями по поводу переноса останков погибших советских граждан. Священник просил о перезахоронении, поскольку трупы находились в непосредственной близости от источников питьевой воды. Запрос из муниципалитета Хемне удовлетворили следующим образом: жертв необходимо перезахоронить на гражданском церковном кладбище Виньеора. Муниципалитет возьмет на себя перенос останков и постарается сделать это как можно быстрее, потому что издалека процесс осуществить будет трудно146. Начальник районного подразделения службы дал в марте 1947 года свое согласие на срочный перенос захоронений в Виньеоре147.

Перенос советских захоронений стал актуален по санитарно-гигиеническим соображениями вскоре после окончания войны, дело не терпело отлагательств. Приходский священник из Эрланна сообщал в 1947 году, что вплотную к кладбищу похоронены 180 советских и 65 сербских военнопленных. Прежде чем выжившие военнопленные смогли летом 1945 года уехать домой, они воздвигли в честь своих погибших товарищей памятный знак. Священник выразил пожелание, чтобы это захоронение освятить и присоединить к кладбищу; таким образом, о нем смогут заботиться муниципальные власти. Могилы впоследствии перенесли в Южный Трёнделаг. Только в 1953 году вскрыли 76 советских могил в Эрланне и перенесли на церковное кладбище Виньеора. За работы по переносу останков из Эрланна отвечала частная компания Гордуса148. Священник, церковная похоронная служба и рабочие помогли идентифицировать могилы. Захоронение привели в порядок, большую часть погибших похоронили в гробах149. Возник вопрос, почему могилы перенесли из Эрланна так далеко – в Виньеору, но, возможно, это сделали из-за близости аэродрома, располагавшегося неподалеку от кладбища в Эрланне.

Кое-где предложение о переносе могил сочли безнадежным, принимая во внимание отношение местных жителей и стоимость памятников. Осенью 1949 года в муниципалитет Уппдал поступило сообщение о возможном переносе советских военных захоронений по стратегическим соображениям по инициативе Министерства обороны. Районная контора Службы по уходу за воинскими захоронениями проинформировала об этом муниципалитет и организации, занимавшиеся памятниками. Представительство Службы по уходу за воинскими захоронениями в Тронхейме не хотело, чтобы возможный перенос останков из Уппдала обрушился на муниципалитет как снег на голову, поэтому заблаговременно проинформировало об этом местного главу150.

Глава муниципалитета Уппдал подчеркнул, что местная администрация испытала потрясение. Дело в том, что мемориальный комплекс с памятником и ограждением был уже почти готов, его открытие планировалось на 17 мая 1950 года. Теперь, получается, весь комплекс подлежал ликвидации. Мемориал находился в удобном для посещения месте как со стороны местных жителей, так и приезжих. Захоронения и памятник стали бы напоминанием о годах войны и важным элементом работы по сохранению мира. Кроме того, советский военный атташе из Осло побывал на месте и выразил глубокое удовлетворение по поводу мемориала151.

В региональном отделении Службы по уходу за воинскими захоронениями разделили беспокойство главы муниципалитета и выразили надежду, что могилы останутся на своем месте, поскольку проведена такая большая работа по строительству мемориала. Полевой священник отделения Службы сослался на военно-стратегические аспекты дела и боязнь шпионажа, но поскольку в Уппдале нет значительных военных объектов, вряд ли это станет решающим аргументом в пользу переноса могил. По мнению священника, все работы по строительству мемориала превратятся в злую шутку, если будет принято решение о его ликвидации152.

Обмен информацией с Центральной службой по уходу за воинскими захоронениями относительно дела Уппдала оставлял желать лучшего. Об открытии мемориала весной 1950 года в центральной конторе узнали из газет. Представитель Службы капитан Евген Сивертсен сообщил полевому священнику из Тронхейма, что ему ничего не известно об открытии мемориала в Уппдале, и попросил его расследовать это дело. Священник указал на то, что это дело уже рассматривалось и решение достигнуто. Вопрос еще долго обсуждался, но в конце концов все стороны пришли к согласию и было решено официально открыть мемориал 17 мая 1950 года153.

Памятник на кладбище Уппдал, 2010.

Источник: Per-Otto Gullaksen.

В Центральной службе не получили никакой информации и об одиннадцати советских погибших, чьи останки перенесли из муниципалитета Грюттен на мемориал в Уппдале. В общей сложности количество похороненных советских граждан в Уппдале составило 104 человека. В данном случае вмешательство на местном уровне и заинтересованность в сохранении советских могил со стороны местных жителей предотвратили перенос захоронения.

Список имен похороненных на кладбище Уппдал. 2010.

Источник: Per-Otto Gullaksen.

Пытаясь составить представление об общем количестве воинских захоронений и о том, какие могилы требуют переноса, представители 5-го Пехотного полка Эст-Уппланда направили всем приходским священникам региона список вопросов относительно могил, находящихся на подведомственной им территории.

Вопросы были следующие:

1. Сколько воинских захоронений находится на Вашей территории?

2. Количество граждан разных национальностей – военные, гражданские?

3. Имеются ли захоронения вне кладбищ, подлежащие переносу?

4. Существуют ли специальные воинские кладбища, если возникнет вопрос о переносе?

115

RA, RAFA-2018/D/Da/L0023. Rapport. Lensmannen i Haram 18.03.1946.

116

RA, RAFA-2018/D/Da/L0023. Rapport Haram lensmannskontor 10.11.1945.

117

RA, RAFA-2018/D/Da/L0023. Rapport. Herøy lensmannskontor. Gurskøy 21.11.1945.

118

RA, RAFA-2018/D/Da/L0024. «Oppgave fra Norderhov sokneprestembede». Norder-hov 09.02.1947.

119

RA, RAFA-2018/D/Da/L0024. Rapport. Lyngdal sogneprestembede. 25.08.1945.

120

Syvertsen, Eugen: «Fortegnelse over sovjetiske krigskirkegårder og krigsgraver i Norge. Samt fortegnelse over navngitte sovjetiske statsborgere gravlagt i Norge under krigen 1941–1945». Kirke- og undervisningsdepartementet, Krigsgravtjenesten.

121

SAK, A 15, «rapport til politimesteren i Kristiansand S avgitt av overkonstabel Alf O. Andersen». Kristiansand S 13.09.1945.

122

SAK, F 5. «Russersaka. Meyer dok 5». Forklaring fra oberscharführer Meyer avgitt den 20.09.1945. Akershus festning.

123

SAK, F 13, «forklaring Friedrich Wilhelm Meyer». Kristiansand S, 12.12.1946.

124

SAK, F 8, «rapport Bragdøya». Kristiansand S 18.10.1945.

125

SAK, F 10, Kristiansand politikammer, «avhør og forklaring Paul Glomb». Документ не датирован.

126

SAK, F 11, rapport. Alf O. Andersen 25.10.45. «Russere der er skutt og begravd på Bragdøya». Kristiansand.

127

Norsk Retstidende 1945–1949. Agder lagmannsretts dom av 14.06.1947: 178–179.

128

Nøkleby, Berit: Krigsforbrytelser. Brudd på krigens lov i Norge 1940–45. Pax Forlag, Oslo 2004: 178.

129

SAK, F 49, «avhør av betjenter fra Kristiansand Kretsfengsel». 15.04.47.

130

SAK, F 9, «avhør av Rudolf Kerner, Kriminalkommissar og SS Hauptsturmfürer». Akershus fengsel, Oslo 12.10.1945.

131

Norsk Retstidende 1945–1949. Agder lagmannsretts dom av 14.06.1947: 175.

132

RA, RAFA-2018/D/Da/L0023. «Rapport Farsund politikammer». Farsund 16.11.1945.

133

RA, RAFA-2018/D/Da/L0023. «Rapport Hordaland politimesterembete». 14.02.1946.

134

RA, RAFA-2018/D/Da/L0023. «Ad oppgaver over sovjetrussiske borgere som under okkupasjonen er omkommet i Norge. Politimesteren i Fjordane». Florø 01.02.1946.

135

RA, RAFA-2018/D/Da/L0024. «Vedk. krigsgraver i Askvoll prestegjeld». Askvoll 07.01.1947.

136

Архив Фальстад-центра. Интервью Марины Паникар с Татьяной Николаевной Дворцовой, дочерью Николая Григорьевича Дворцова. 2010.

137

RA, RAFA-2018/D/Da/L0024. «Melding frå Hamre prestegjeld om gravlagde av framand nasjonalitet under krigen». Hamre sogneprestembete den 22.04.1947.

138

Syvertsen, Eugen: «Fortegnelse over sovjetiske krigskirkegårder og krigsgraver i Norge. Samt fortegnelse over navngitte sovjetiske statsborgere gravlagt i Norge under krigen 1941–1945». Kirke- og undervisningsdepartementet, Krigsgravtjenesten. Oslo, 1979.

139

www.obd-memorial.ru (прочитано 02.05.2012).

140

RA, RAFA-2018/D/Da/L0024. «Rapport angående utenlandske statsborgere begravet i Norge under okkupasjonen 1940-45». Fyresdal, Telemark 16.06.1947.

141

Тelemarksavisa, 28.04.2006.

142

Ibid.

143

RA, Krigsgravtjenesten, eske 26–35. «Krigsgraver på Østlandet». Oslo 16.06.1947.

144

RA, RAFA-2018/D/Da 31 saksarkiv. «Merknader til utskrift fra kartoteket over russer-graver i Norge». 20.03.1948.

145

RA, Krigsgravtjenesten, eske 26–35. Avskrift. P.M. Oslo 07.10.1946.

146

RA, Krigsgravtjenesten, eske 26–35. «Til centralkontoret for krigsgraver». Trondheim 12.03.1947.

147

RA, Krigsgravtjenesten, eske 26–35. «Distriktskontoret for krigsgraver». 25.03.1947.

148

Частная компания Гордуса – фирма в Осло, занимавшаяся специальными поручениями, транспортировкой и похоронными работами.

149

RA, Krigsgravtjenesten, eske 26–35. «Ørlandet». Oslo 1953.

150

SAT, E1, Tilv. 2, Distriktskontor for krigsgraver Trondheim. Notat, Trondheim 22.10.1949.

151

SAT, E1, Tilv. 2, Distriktskontor for krigsgraver Trondheim. Notat, Oppdal 25.10.1949.

152

SAT, E1, Tilv. 2, Distriktskontor for krigsgraver Trondheim. Notat, Persaunet 02.11.1949.

153

SAT, E1, Tilv. 2, Distriktskontor for krigsgraver Trondheim. Notat, Persaunet 27.05.1950.