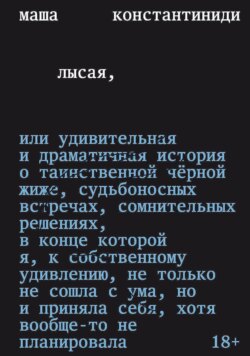

Читать книгу Лысая - - Страница 3

первый очаг

Оглавлениекогда на моей голове появился первый очаг, я проплакала полночи, пока не заснула на абсолютно мокрой подушке. мама гладила меня по спине, но я слышала, что она тоже плачет. мы обе еще не понимали масштаба происходящего, но было настолько страшно и непонятно, что не плакать не получалось.

на первом курсе, когда я только переехала в москву из иркутска, мама приезжала очень часто и надолго. я даже не успевала по ней соскучиться: она по сути жила на два города. не знаю, почему ей не надоедало обслуживать то меня, то папу, но тогда это казалось привычным и я об этом не думала. в очередной раз мама приехала в начале февраля, мне только исполнилось восемнадцать, и всё вокруг светилось возможностями. я написала полторы несчастных статьи в умирающую онлайн-версию журнала «большой город», учеба шла легко, однокурсники были веселыми и дружелюбными, я казалась им классной и интересной, у меня начали появляться новые друзья.

– я привезла краску, ольга сказала, что она простая в использовании. – мама светилась энтузиазмом, а я радовалась, что она не против моей затеи с голубыми волосами и даже поможет мне.

мама уже красила мне корни, потому что краситься в москве было очень дорого, а поддерживать блонд хотелось. мама полжизни красилась самостоятельно, и ничего ужасающего за это время не произошло. так что мы устроились в желтоватом свете кухонной люстры, заварили чай и включили какую-то ерунду на ютубе. мне нравилось, что с мамой можно разговаривать про что-то простое или угукать: в университете приходилось притворяться намного более социально активной, чем я в реальности была, поэтому после пар сил на болтологию на оставалось.

я жевала бутерброд с каким-то вкусным сыром, который мама купила в «перекрестке», пока я была в универе. сама я ходила в «пятерочку» или соседний полуподвальный «дикси», переживая, что, если зайду в нормальный магазин, за раз потрачу все деньги на продукты. но с мамой моя жизнь снова превращалась в сказку: дома появлялась горячая еда помимо яичницы и карбонары; она готовила супы, голубцы и котлеты, иногда покупала креветки или нарезки хамона.

мама методично намазывала мне волосы краской, она не щипала и пахла не так противно – мама вообще подошла к процедуре со всей ответственностью: купила в иркутском салоне, куда ходила сама, профессиональную краску и осветлитель, сходила в «подружку» за перчатками, мисочкой и кисточкой для краски. подошло время смывать, я промыла волосы, встала перед зеркалом и начала смеяться. даже на мокрых волосах было заметно, что случилось что-то совсем не то: часть волос стала серой, часть голубой, все это было хаотично и некрасиво. мама оценивающе осмотрела меня:

– давай посушим, может, получше будет. – она посадила меня за стол и ушла за феном. я достала телефон, сделала селфи с дурацким лицом и отправила полине: «смотри, чего мы с мамой нахимичили». полина не ответила – наверное, пила пиво с ребятами в общаге.

– а ты знаешь, что у тебя тут волос нет? – мама произнесла это с какой-то ноткой претензии. сразу захотелось защититься, сказать, что это не я сделала, я не виновата и точно больше не буду, честно-честно.

– может, просто обломились от краски?

мама критически осмотрела розоватое пятнышко кожи на затылке, сфотографировала и показала мне. я расплакалась: мы что-то сделали с волосами, и теперь они мало того что серо-буро-малиновые, еще и кусок выпал. хотелось накричать на маму, что это она виновата.

было стыдно, я не хотела на себя смотреть, собрала волосы в высокий пучок и переоделась в пижаму. мама оперативно записала меня к парикмахеру на завтра, ради этого я даже прогуляла семинар по философии. я грустила, а еще к стыду за волосы добавился стыд за деньги: опять мама тратит на меня то, что не предполагалось тратить.

с деньгами история странная: кажется, мы были семьей с достатком выше среднего, но меня затапливал стыд каждый раз, когда я умудрялась потратить больше, чем мы с мамой планировали. меня никогда не ругали: максимум мама могла предложить внимательнее относиться к планированию бюджета и чуть дольше думать перед покупкой. тем не менее я мысленно считала деньги и время: мама и так уже прилично потратила на привоз краски из иркутска, а сколько еще денег нужно будет отдать в московском салоне за перекрашивание меня в приличный блонд?

вина поднималась вверх по животу, лицо краснело, от меня волнами исходил жар. я говорила себе, что могу не брать кофе раз в три дня в универской столовой или не пить пиво весь месяц, лишь бы как-то оправдать траты. мы не были воцерковленной семьей, в бога я не верила даже в детстве, поэтому договаривалась обычно с дедом морозом: давай я больше никогда-никогда в жизни не буду есть сладкое, а леша из нашего класса в меня влюбится, ну пожалуйста. я стала взрослее, обмены – серьезнее, потом умер дедушка, мой самый близкий и любимый взрослый, и я начала разговаривать в такие моменты с ним: я больше никогда не буду мастурбировать, только пусть меня не буллят в школе. теперь, когда магическое мышление отошло на второй план, договариваться было совсем не с кем, кроме совести.

ничего из этого я, конечно, не сказала маме – она лежала рядом, старалась сохранять спокойствие и не давать мне повода падать в тревогу еще сильнее. конечно, это не работало: ее эмоциональная отстраненность только уверяла меня в мысли, что я в чем-то виновата.

* * *

антропологически все общества делятся на культуры страха, вины и стыда. христианское, а значит, и российское общество невозможно без вины. вина обычно растет внутрь. недаром существует понятие греховного помысла (за который тоже нужно каяться) – да, люди вокруг не знают твои мысли, но ты и сам понимаешь, что грешен.

другие общества, обычно первобытные, построены на страхе – перед властью вождя, шамана, жреца. любого, кто наделен божественной или магической силой.

а вот японская культура основывается на стыде. это внешнее чувство, когда ты боишься подвергнуться осуждению и отвержению со стороны окружающих, если они узнают о твоем поступке. а если никто не видит, то, по сути, можно творить любую дичь – может, поэтому в японии так развит секс-рынок с плетками и тентаклями.

акунин, как хороший японист, про эту особенность знает и строит целую детективную линию в «левиафане» на этой разнице культур, а в заключении речи фандорина пишет: «уверяю вас: в качестве общественного цивилизатора стыд эффективнее, чем совесть». [1]

не знаю, что эффективнее, но тот факт, что стыд и вина – столпы личности любого человека с тревожным расстройством, неоспорим. почему так происходит? здесь и далее приведу цитаты и мысли из конспекта моей дорогой подруги алины даниловой (она пишет большую работу про романтическую любовь!) по книге луиса козолино «нейробиология привязанности»: «стыд физиологически представляет собой быстрый переход от позитивного аффективного состояния к негативному и от симпатического доминирования к парасимпатическому». то есть стыд случается с тобой быстрее, чем ты можешь что-то осознать и понять.

это происходит, когда, например, ребенок ждет от родителей одобрения – он размазал собачьи какашки по стене, и ему кажется, что это прикольно, весело, эксперимент. а мама смотрит на него с ужасом и начинает ругать. у ребенка в голове не складывается, что именно пошло не так, почему мама не радуется вместе с ним. в этот момент он теряет связь с родителем, ту самую эмоциональную настройку, и остается в этом одиночестве, в провале. стыд становится следом от этой утраченной связи – чем-то вроде фантомной боли по сонастроенности. и этот след со временем мешает регулировать эмоции, строить привязанности и нормально развиваться.

про вину козолино говорит, что это более поздняя, взрослая эмоция. вина живет в языке, в коммуникации. она появляется, когда ты уже можешь отличить свое поведение от самого себя. «если вина – это „я сделал что-то плохое“, то стыд – это „я плохой“». стыд – древний, доязыковой, почти инстинктивный.

и вот тут начинается путаница, потому что разные теории – психологическая и культурологическая – почти впрямую противоречат друг другу. и чем больше стараешься понять, тем труднее уловить – а что же на самом деле происходит с тобой.

что же я чувствую? неважно, какое у этого название, я думаю об этом постоянно – о том, что со мной что-то не так. что я неправильная, поломанная, испорченная, чужая. я буквально живу внутри стыда (или вины? а есть ли разница?). он как вода – теплая, липкая, всё время меня окутывает.

он дает возможность моей грязи вылезти наружу – посмотрите, какая я на самом деле дефектная и какие глупости я совершаю. стыд (или вина? а есть ли разница?) разрешает мне сделать «ха-ха, я же говорила, что я плохой человек» и ярко уйти в депрессивный эпизод.

в такие моменты я всегда упиваюсь своей отвратительностью: не моюсь, не крашусь, хожу в грязном, засираю дом и ем всякое дерьмо. я выпускаю черную жижу. впервые она появилась, когда мне было двенадцать. я сижу за своим детским письменным столом, за окном зимняя темнота, передо мной – учебник по математике и айпад с открытой перепиской во «вконтакте». я смотрю на свои бледные предплечья: я чешу кожу у сгиба локтя желтой линейкой с собачками до красноты, но этого мало, кожу хочется разорвать, вытащить из себя это – боль, страх, злость, одиночество, вытащить и сложить в дальний уголок комнаты, этого всего слишком много для моего подросткового тела. я моргаю. на секунду мне кажется, что кожа разрывается, трескается, черная, смолянистая, густая жидкость течет по рукам вниз, набухает каплями на пальцах и, слишком тяжелая, стекает медленной ниточкой на пол. черная жижа набухает, страшная, огромная, невыносимая, собирается в лужицу. я смотрю на нее и плачу от боли и жалости. я подтираю черную жижу носком как разлитый чай, собирая ее края и подталкивая ее под стол. я вижу ее впервые, я напугана. она шелестит на меня на парселтанге, говоря, что она никуда от меня не уйдет. на следующий день я рассказываю про черную жижу своей школьной подруге: мы обе напуганы, но еще мы обе – юные любительницы достоевского и слезливых фанфиков, а значит, искренне и самозабвенно наслаждаемся болью.[2]

черная жижа не ушла. она со мной всегда, изредка я разрешаю ей вылезти наружу – где-нибудь в темноте алкогольной ночи, в одиночестве кафельного пола в туалете. я специально погружаюсь глубоко в свою черную жижу, даю ей заполнить всю себя, выйти за пределы тела, затопить кровать, пол спальни, протоптать дорожку до холодильника, оставить черные стекающие капли нефти на ручках крана в кухне и кнопке слива в туалете, замазать неряшливо зеркала и окна. я люблю смотреть на себя, неухоженную и опухшую от слез и отсутствия движения, я наслаждаюсь и наказываю себя. «вот чего ты заслуживаешь на самом деле».

обычно за таким приступом следует этап очищения: я трачу весь день на вылизывание квартиры, покупаю все зеленые овощи на свете, отшаркиваю себя в душе до красноты и жжения, выдираю из себя любое напоминание о том, что я половозрелая женщина. черная жижа вновь натягивает на себя кожаный комбинезон, вкусно пахнущий ванильным кремом-баттером для тела из «бодишопа», и затихает до следующего приступа вины (или стыда? а есть ли разница?). самоповреждающее поведение – это всего лишь coping mechanism.

* * *

на следующее утро мама привела меня в салон и читала журналы, пока меня красили в богоугодный цвет.

было совсем неловко, я еще не адаптировалась сама, ничего не знала про очаг выпадения и просто боялась и стеснялась.

– а у меня там еще, знаете, на затылке волосы, эээ, кажется, выпали. наверное, пережгла утюжком.

– хмм. – парикмахерка подняла мое каре, температура моих щек тоже поднялась. – ты не пробовала настойку перца?

– перца?

– да, купи в аптеке, она три копейки стоит. мне очень хорошо помогло.

– угу, попробую.

я смотрела на маму через зеркало. периодически она поднимала на меня взгляд от телефона и легонько, поддерживающе улыбалась. кажется, мы обе уже тогда понимали, что так просто не отделаемся, но делали вид, что всё в порядке. в тот раз вину быстро купировал другой взрослый, мне не пришлось заниматься ей самой. это хорошо, можно расслабиться. черная жижа послушно заползла обратно в меня: она как будто стала чуть меньше. я посмотрела на себя в парикмахерское зеркало – обряд очищения пройден, я благоухала, я больше не тот страдающий комок грязи.

у розового пятнышка кожи на затылке, правда, были другие планы на меня. за пару недель оно разрослось – стало размером с большую пуговицу от пальто, мне пришлось записаться к врачу. так я узнала слово «трихолог».

– это гнездная алопеция, нужно будет просто уколоть кортикостероид, и очаг зарастет, – докторка в клинике всё это так неразборчиво пробормотала, что я не поняла ничего и кивнула. мама после выговаривала мне, что нужно было задавать вопросы и спрашивать, раз ничего не понятно, а я только прикладывала к затылку кубик льда в тканевой салфетке: после уколов всё очень чесалось и болело.

гнездная, или очаговая, алопеция – это аутоиммунное заболевание, при котором волосы выпадают не равномерно по всей поверхности головы, а очагами – «пятнышками» как говорили мы с мамой. этим «пятнышки» мы аккуратно прикрывали неприятное знание о том, что никто из врачей так и не понял, отчего это со мной происходит. я всегда представляла, как в моем мозгу от хорошей жизни и ничегонеделания сходит с ума какой-то конкретный участок и отдает команду: «на хрен волосы». что конкретно мозгу в моих волосах не понравилось, мы так и не выяснили.

врачи объясняли, что аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунная система, вместо того чтобы защищать организм, начинает атаковать его клетки. в случае алопеции под удар попадают волосяные фолликулы. это приводит к тому, что волосы перестают расти, но при этом сами фолликулы остаются живыми, что дает шанс на восстановление. хотя точные причины гнездной алопеции неизвестны, считается, что ее развитие может быть связано с генетической предрасположенностью, хроническим стрессом, гормональными изменениями или даже перенесенными инфекциями.

мама, перекопав весь интернет за сутки, старалась меня успокоить, объясняя, что у многих болезнь проходит самостоятельно: волосы возвращаются через несколько месяцев или лет. но я знала, что прогнозы всегда зависят от формы заболевания. у кого-то это один-единственный очаг, у других болезнь прогрессирует до полного облысения головы или даже выпадения волос по всему телу. в моем случае врачи говорили, что процесс может быть непредсказуемым. волосы могли начать расти и снова выпасть, как это часто бывает у тех, чья болезнь затягивается на годы.

я читала истории людей, которые, как и я, потеряли волосы, и знала, что наша общая боль – не только физическая, но и социальная. алопеция – это не только про выпадение волос, это про шок от изменения внешности, про страх, что на тебя будут смотреть, про необходимость постоянно объяснять, почему ты носишь парик или платок. болезнь становится частью тебя, даже если ты не хочешь это признавать.

первый, довольно распространенный метод лечения, который мы опробовали, – это кортикостероиды. их назначают в виде мазей, инъекций или даже таблеток. теоретически они подавляют иммунный ответ организма, останавливая атаку на волосяные фолликулы. но побочек у них так много, что иногда проще смириться с алопецией. каждый раз, когда меня обкалывали дипроспаном (а случалось это за всё время активного лечения раз десять-двенадцать), у меня адски сбоил цикл, месячные то шли по два-три раза в месяц, то не приходили по три. для только-только настроившейся репродуктивной системы это был ад: меня обсыпало прыщами, начинались неполадки с жкт и аппетитом, много тошнило, а настроение скакало вверх-вниз.

я приходила в эту клинику еще раз, через месяц, меня снова обкололи, уже бо́льшим количеством гормонов, но это никак не помогло: пятно на затылке росло – к концу весны у меня практически не было там волос. если в первые месяц-два мне еще не казалось, что это что-то серьезное и продлится долго, то уже в мае я начала сходить с ума. в этой клинике мне не помогало ничего, докторица явно впервые встретила такой клинический случай, и доверия всё это не вызывало. дальше началась карусель врачей длиной в полгода. они менялись чаще, чем я могла привыкнуть к их способу коммуникации.

вторая клиника находилась рядом с битцевским парком, где в 2000‐е орудовал маньяк: я внимательно смотрела в окно такси, пытаясь разглядеть что-то особенное и страшное внутри – как по дорожкам шатается кто-то пьяный, услышать какой-то крик или увидеть резкое движение, хоть что-то, что выдавало бы в парке «битцевсковость». парк был бесцветным, серым, а дурацкая арка на входе выдавала его отвратительную «лужковскость». я смотрела на этот парк и думала, что ничего хорошего меня сегодня не ждет.

не знаю, как и где мама нашла эту клинику, помню завороженно-возбужденного врача средних лет, который в теплом свете ламп казался старее, чем он есть. помню, что он активно взмахивал руками, пытаясь скорее продать лечение. мне он не понравился, я инстинктивно не хотела делать ничего, что он мне предлагал, но мама, кажется, была готова цепляться за всё, а я тогда не доверяла своим чувствам и инстинктам, поэтому безропотно последовала за медсестрой. нас отвели в большую комнату, разделенную на кабинки: у нас в школе был лингафон – это такой кабинет для иностранных языков, где каждый сидел в маленькой кабиночке, отгороженной от остальных с трех сторон, с наушниками и стационарным компьютером. вроде как такие кабинеты стали популярны в богатых школах в 90‐е: почему-то кто-то выдумал, что так удобнее учить язык. мы кабинетом совсем не пользовались по назначению: число учеников в классах, даже разделенных на группы, превышало количество кабинок. зато там чувствовалась атмосфера тайны, нам казалось, что мы разведчики, слушающие вражеские радиосообщения. каждая кабиночка в лингафоне была из дсп рыже-коричневого цвета, лаковой и немножко советской. кабинки в клинике оказались ровно такими же – меня посадили в одну из них, заставили снять шарф, намотанный на голову, намазали чем-то жгучим кожу и надели греющий прибор. маму усадили на табуретку недалеко от меня. через две кабинки от меня сидел мужчина с огромной лысиной на темени. меня трясло от того, что он может увидеть, что у меня выпадают волосы, а все вокруг относились к этому как к чему-то нормальному. мне казалось, что я на гинекологическом кресле, а в кабинет зашла группа интернов. мама прикрыла мне плечи своим кашемировым шарфом, но на голове уже пекло так, что я быстро сбросила его. всё чесалось, жглось, болело, нервные окончания вопили о том, что так быть не должно и надо это закончить, но я отсидела нужные двадцать минут. надеть шарф и опустить волосы на затылок после было пыткой: нежная шелковая ткань кололась так, что я старалась не двигать шеей, лишь бы кожа не терлась лишний раз ни обо что. всю ночь я промучилась, а на утро вся подушка была в крови от корост.

еще один из самых распространенных методов лечения алопеции – стимуляция очага через повреждение кожного покрова. обычно врачи пытаются какими-нибудь перцами и кислотами вызвать контактный дерматит, чтобы спровоцировать иммунитет заняться реальным воспалительным процессом. когда воспаление проходит, иммунитет «забывает», что он атаковал волосяные фолликулы в этом месте и дает волосам вырасти обратно. я даже читала, что некоторые шрамируют голову, снимая верхний тонкий слой клеток. делать это надо аккуратно и не сплошным полотном: когда шрам заживает, на рубцовой ткани волосы уже не вырастут, но вокруг, по идее, должны.

в общем, в моем случае атопический дерматит случился, а нужный эффект от него – нет. если нужным эффектом не были четыре дня без сна.

третья клиника находилась тоже где-то в жопе мира, записываться в нее надо было за полтора месяца и только через знакомых, первичный прием у главврача стоил десять тысяч рублей (в 2016 году!). я сопротивлялась, но мама уже перевела мне деньги. всю дорогу до клиники я думала о том, что на эти деньги можно было пить пиво месяца три в новом крафтовом баре на пятницкой. главврач ворвался в кабинет на две минуты, быстро раскидался по нему списком научных терминов и латиницей и исчез в никуда, оставив меня на попечение врача поменьше и понезначительнее. он не поднимал на меня взгляда и как будто даже не заметил, что приходил другой врач. было ощущение, что это четко отрепетированная провинциальная постановка, в которой играют два актера: один думает, что он невероятный талант, а второй вообще-то лучше бы в баньке с мужиками посидел. когда яркое облако себялюбия в белом халате покинуло кабинет, мы с серым облаком посредственности продолжили диалог.

– как и сказал виталий александрович, это типичный случай гнездной алопеции, не переживайте. она быстро лечится кортикостероидными препаратами и исключением любого стресса.

– у меня нет никакого стресса в жизни, кроме выпадения волос.

– вы же говорили, что учитесь в университете? – он встрепенулся. я пошла не по сценарию.

– ну да.

– ну, девушка, конечно, это стресс. сессии, экзамены.

– я закрываю всё автоматами и не хожу на экзамены.

– значит, вы много времени уделяете учебе и мало отдыху, – он настаивал.

– я достаточно отдыхаю. и кортикостероиды мне уже кололи, они не помогли.

– ну что вам кололи?

– дипроспан.

– в какой дозировке?

– в разных, я не помню.

– ну, девушка, ну как мы должны вас лечить, если вы не помните дозировки. еще раз: исключить стресс – это первое, что вы должны сделать…

в какой-то момент я просто выключилась из диалога, кивая и не вслушиваясь. покорно заплатила десять тысяч рублей и выкинула назначения в мусорку вместе с бахилами.

я стояла у клиники, докуривая сигарету, вперившись взглядом в асфальт под ногами. кажется, тогда у нас на факультете было модно курить «мальборо голд», я тоже его курила. приходилось плотно заматывать голову огромным шерстяным шарфом, чтобы не провонять табаком волосы: они быстро впитывали запахи, а мыть их часто было нельзя: во-первых, чтобы мази как можно дольше оставались на коже головы, во-вторых, чем чаще я мыла голову, тем активнее я снимала с себя пачки волос.

я стряхнула пепел в лужу, и он громко зашипел в грязной воде. надо было ехать домой и что-то со всем этим делать.

1

Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также признан Минюстом РФ иностранным агентом. – Прим. ред.

2

змеиный язык из вселенной гарри поттера.