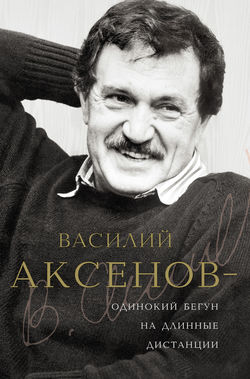

Читать книгу Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции - Группа авторов - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Современники о Василии Аксенове

Майя Аксенова

Джон Глэд[97]

ОглавлениеВася умер. Почти три десятилетия мы были знакомы. Пишу это куцее воспоминание о нем, сидя за тем же грубо оструганным рабочим столом и за тем же компьютером, на котором мы с ним раньше вместе правили перевод его «Московской саги». Теперь меня просят рассказать о нем читателям «Нового Журнала»[98], и хотя я знаю – не справлюсь, отказаться – нельзя. Признаю свое неумение заранее, друзья.

Я начал заниматься русским языком, будучи студентом и снимая комнату у бывшего прапорщика Белой армии. Помню, как в конце шестидесятых годов я играл роль Моцарта в пушкинской маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» в домашней нью-йоркской студии Татьяны Павловны Тарыдиной, бывшей актрисы Мариинского театра. Отравленный завистливым Сальери, я мелодраматично хватался за горло перед сидевшими на складных стульях бывшими офицерами бывшей Белой армии и бывшими власовцами, которые смотрели на меня с не меньшим удивлением, чем я на них.

Вашингтонским отделением русского «Литературного фонда» дирижировала в ту пору Елена Александровна Якобсон, и на собраниях Литфонда, если вы стояли сзади, видны были лишь лысины да ослепительно белые волосы. В восьмидесятые годы еще были живы эмигранты первой волны. Теперь этих людей, с их экстраординарными судьбами, уже нет, а белизна их волос перекинулась на меня.

Помимо первой волны, было в Вашингтоне и советское посольское общество, смотревшее на русского эмигранта как на отрезанный ломоть. Контактов быть не могло, и когда развалилась «империя зла», я долго не мог себя заставить ходить в Русский культурный центр, который открыли в том же здании, где мне в течение семнадцати лет регулярно отказывали в советской въездной визе.

А между тем «шумною толпою» уже появилась третья волна, состоявшая из советских эмигрантов, которые еще не успели тогда освоить свои еврейские корни и считали себя просто «русскими». (Или я был тогда настолько наивен, что ничего не понимал?) Новейшие держались вместе, немного контачили со старшим поколением и «совков» чуждались не меньше, чем «совки» их.

И Вася, и Майя вполне вписывались в эту третью волну, только Вася дружил еще с такими влиятельными журналистами, как Роберт (Боб) Кайзер, потом получивший место главредактора газеты «Вашингтон пост», и Питер Оснос, который тогда работал репортером, а позднее стал редактором крупного издательства «Рэндом Хауз». Как раз такие связи в большой степени и определили эмигрантское благополучие Васи, столь резко отличавшееся от бедности первых двух волн.

Помню радиоинтервью, которое Аксенов давал из Калифорнии (откуда же еще?!), по-моему, в 1980 году, только-только приехав в свое американское «изгнание». Хотя работу он получил в университете им. Джорджа Мэйсона под Вашингтоном, по характеру он вписывался именно в ландшафт калифорнийского пляжа. Ведь Калифорния – не штат американский, а отдельное государство, со своей культурой, пожалуй, не менее отличной от культуры американского Cреднего Запада (где я вырос), чем грузинская культура от русской.

Где я возьму русские слова, чтобы передать истинно калифорнийскую раскованность Васи? He was laid back[99]. Была в нем также sophistication[100], но в сочетании со скептическим фрондерством советской художественной «элиты», хотя Америка – это демократия, где само слово «элита» чуть ли не под запретом, в то время как страна, откуда прибыл Аксенов, была глубоко кастовая.

Если вы не знали Васю, то наверняка видели хотя бы одно из многочисленных интервью последних лет; и в жизни он был в точности таким, как выглядел на телевизионном экране: слегка расслабленным (casual[101]), несколько саркастичным. Впрочем, таков был и его недруг Бродский, таким остается по сей день Анатолий Найман, другой член ахматовской четверки. По сути, это поза, но граница между игрой и сутью с годами размывается.

В 1978 г., после пяти лет, казалось бы, безнадежных ходатайств, выпустили из СССР как «невесту» мою жену Ларису, и мы купили большой особняк, где каждый год отмечали языческий праздник Halloween русским балом-маскарадом. Однажды, помню, мы подали гостям целого жареного кабана (на морду которого я надел пиратскую маску), другой раз – полторы сотни омаровых шеек. Кто только не приходил! Были, например, родители Сергея Брина, позднее основавшего фирму Google, но тогда еще мальчишки. Как заведующий русской кафедры, я устроил его бабушку преподавательницей русского языка. Зарплата мизерная, но семья была рада и такому скромному доходу. Бабушка переживала за внука и сетовала на то, что тот «ничем не интересуется, ни театром, ни музыкой, а только и делает, что балуется с компьютером, – что-то с ним будет?».

Помню, как на очередной Halloween явились и Вася Аксенов с женой Майей без маскарадных костюмов, но на Васе была голубая кепка с козырьком несколько милицейского вида, с буквами КПСС, а на Майе – такая же, но с надписью ВЛКСМ. Для желающих лепили маску, пользуясь марлей и медицинским гипсом, как делают, снимая посмертную маску. Не знаю, сохранилась ли у Майи Васина маска.

Хотя (а может быть, именно потому что) Вася не был человеком академического склада, студенты охотно записывались к нему как к artist in residence[102], и высшие административные чины университета гордились им.

В новой России его считали «живым классиком», и как-то раз он сам себя так охарактеризовал – не только без малейшего смущения, но даже категорично. Поскольку я давно уже имел дело с писателями-эмигрантами, подобные заявления были для меня не в новинку.

В Москве Майе вернули просторную квартиру ее бывшего мужа, кинорежиссера Романа Кармена, на одной из набережных столицы. Вася, вдобавок, приобрел виллу в Биаррице, на земле басков, где мог спокойно работать без постоянных звонков, которыми донимали на родине.

И вдруг – трагедия: погиб внук Майи. Молодой поэт покончил с собой в той самой «дышащей свободой» Калифорнии (по выражению Томаса Манна), судя по всему, от неразделенной любви. Все поменялось в одночасье. Бывшая гостеприимная, непринужденная обстановка аксеновского дома сменилась неизбывным трауром. Дочь Майи Алена и сама Майя взяли на себя роль плакальщиц, и не временно, а буквально до гробовой доски. Утешения не помогали. Время шло, утрата оставалась свежей раной. К этому у Алены присоединились ее собственные невзгоды. В итоге Вася вышел на пенсию, продал дом в штате Вирджиния и обосновался, если можно так выразиться, по оси Москва – Биарриц. С тех пор я Аксеновых не видел. Умерла Алена, теперь нет и Васи, и я не могу представить, каково бедной Майе.

Ушел писатель, но остались его книги. Василий Аксенов остро осознавал летаргию советской местечковости, ругал эту «развалившуюся кучу мусора». В своих последних произведениях, например в «Московской саге», пытался вдохнуть жизнь в российскую действительность подобием латиноамериканской фантасмагории, щедро сдобренной московским сленгом. «Затоваренную бочкотару» и «Ожог» он мне охарактеризовал как образцы сюрреализма. Он видел себя в роли эдакого литературного Сальвадора Дали, выкатившегося из поблекшей коробки брежневского соцреализма.

С самого начала литературной карьеры Аксенов считал себя приверженцем русского авангарда. Правда, сейчас уже не так просто определить, что, собственно, означало тогда быть авангардистом. Может быть, искренность, неприятие официальной, навязанной культуры. Аксенов приобрел славу еще молодежным писателем, но, по его собственным словам, «молодость безобразно затянулась, я бы сказал, и не только у меня, но у нашего поколения писателей…». Он стал одним из тех, кого позже стали называть шестидесятниками, представителем «десятилетия советского донкихотства», бунтарем. Если пользоваться терминологией русских формалистов, поза бунтаря перешла в литературную «доминанту».

Заграничное его пребывание, безусловно, подлило масла в огонь этой освободительной поэтики, но, несмотря на широкое паблисити, сказать, что он завоевал себе крупную славу в Америке, нельзя. В моем с ним интервью 1982 года (см. мою книгу «Беседы в изгнании», изд-во «Книжная палата»[103]) я спросил, как он видит свои, русского писателя, шансы найти американского читателя. «Я буду продолжать писать для тех же читателей, часть из которых оказалась за границей. Но это не значит, что я не ищу американского читателя. Я думаю, что американскому читателю как раз интересно будет читать про неизвестный мир, читают же сейчас научную фантастику. Я думаю, что со временем, может быть, я как-то начну больше жить внутри американского общества. И это не значит, что я уйду из своего прошлого. Прошлого у меня достаточно, чтобы писать до конца жизни, сколько там ее осталось, я не знаю. Вот когда уезжаешь из страны в 48 лет, этого уж хватит тебе, чтобы писать, а новый американский опыт мне очень интересен. Вот, в частности, в «Бумажном пейзаже» у меня идут двенадцать глав жизни в России, а в последней главе все герои оказываются в Нью-Йорке. Прошло 10 лет, и они все в Нью-Йорке. И даже майор милиции оказывается в Нью-Йорке, работает телохранителем (бодигард). Вот мне это было интересно писать не только по формальному ходу, но еще и потому, что они сами не замечают, как меняется их речь». Восемь лет спустя, в дополнении к этому интервью, он прочертил путь, по которому, как он считал, русская литература должна была пойти в послесоветский период: «Надо вырвать литературу из водоворота злободневных событий. Это самое главное сейчас. Иначе литература рассеется. Не надо стремиться создавать актуальные вещи. Надо просто успокоиться и наблюдать со стороны. Раньше русский литератор всегда был вовлечен в политику. На него смотрели как на властителя дум. Он должен был заниматься устройством государства и прочим. Сейчас этого, слава Богу, не нужно делать. Пусть политики занимаются политикой. Освободите литературу от этого бремени».

Был ли он «живым классиком»? Если под этим подразумевать, что его имя останется в анналах русской словесности, ответ, безусловно, – да. Теперь многим хотелось бы видеть его имя рядом с именами Державина, Пушкина, Достоевского, Гоголя, Толстого, Булгакова, Ахматовой, Клюева, Мандельштама, Пастернака, Маяковского, в одном ряду с эмигрантами – Набоковым, Алдановым, Цветаевой, Бродским, Довлатовым, Хазановым. Прости, Вася, – пройдут годы, мутные воды художественных ценностей устоятся, и, боюсь, мы такого соседства не увидим. Но кто же уполномочил меня, аутсайдера, выносить такие безапелляционные суждения, возразите вы. Пожалуй, правда ваша. Как бы то ни было, факт налицо: трагическая советская интермедия нанесла жуткий удар по русской литературе. У известного эмигрантского лингвиста Романа Якобсона статья на смерть Маяковского озаглавлена «О поколении, растратившем своих поэтов». По большому счету, речь идет о разрыве между эпохами. Ничего уничижительного в моем, вполне, может быть, ошибочном, прогнозе для тебя нет, дорогой Вася. Ты прочно вошел в историю русской литературы, и в этом смысле все мы перед тобой в долгу. Мир праху твоему.

Желающим посмотреть мое с Васей видеоинтервью 1982 года отсылаю к Интернету:

http://community.middlebury.edu/~beyer/ratw/glad