Читать книгу Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные дистанции - Группа авторов - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Современники о Василии Аксенове

Белла Ахмадулина

ОглавлениеВеселье дружбы[27]

«Коллеги» и «Звездный билет» – это ведь «Юность», самое начало 60-х. Я прослышала тогда, что вот писатель появился необычный такой, и мельком эти книги прочла. Однажды я оглянулась в ресторане Дома литераторов, когда мне сказали: «А вот и этот знаменитый Аксенов». В его первых книгах меня что-то очень растрогало, но я подумала – какой еще молодой! И не в годах тут было дело, он старше меня, а в том, что я к тому времени уже успела что-то понять, что-то решить. А его повести показались мне тогда трогательными, милыми… И этот первый взгляд, первое мимолетное касание не содеяли во мне того, из чего получилась потом такая долгая и сложная жизнь. А дальше… дальше я лечу однажды в Вильнюс, и у меня в руках журнал «Новый мир», где напечатаны «На полпути к Луне» и «Папа, сложи!» А со мной рядом какой-то не очень знакомый мне человек. Тоже литературный, но более просвещенный. Я читаю изумительный аксеновский текст, и меня поражает, как все это написано. И не только стройность слов увлекает или, допустим, что человек хорошо знает, каково на белом свете простым людям живется. Я за всем этим внезапно увидела что-то еще БОЛЕЕ КРУПНОЕ. Мне тогда показалось, что я присутствую при рождении какого-то нового литературного слога, иного, чем раньше, расположения строк, нового чувства, нового облика – не только писательского, но и человеческого. Я так и до сих пор думаю. Потому что Аксенов с самого начала отличался, с самого начала противостоял. А мой просвещенный попутчик мне вдруг говорит: «Смотрите, какое совпадение! Вон там, у окна сам Аксенов сидит». По странному совпадению Василий Павлович тоже летел тогда в Вильнюс этим самолетом.

Он и тогда выглядел как совершенно отдельный от других человек. Мы вскоре познакомились. Кто не знает, как хорошо сказать человеку «спасибо». «Мне так понравилось, что вы написали», – сказала я Аксенову. Аксенов дружил с литовскими художниками, со Стасисом Красаускасом, которого и я знала. Вильнюс, Прибалтика вообще были для нас тогда особенным, любимым краем. Такая это частичка Запада посреди разливанного моря «развитого социализма».

А дальше наше знакомство стало во что-то сгущаться и довольно быстро превратилось в дружбу. В 68-м появилась «Затоваренная бочкотара». Я эту книгу тогда обожала и до сих пор люблю. Люблю это ее словесное погромыхивание, когда слова, как железки в кузове деревенского грузовика. Вася тогда со многими дружил. Были в их числе и Анатолий Гладилин, и Григорий Поженян, но мне кажется, что мы с ним вдруг странно и внезапно совпали по человеческим и литературным меркам. Это была ЛЮБОВЬ К ДРУЖБЕ, завещанная всем нам Пушкиным, так Пушкин любил дружить.

Сейчас это прошлое уже так далеко, но тогда еще жива была Евгения Семеновна Гинзбург, еще мы были повеселее, хотя оснований для веселья было, признаться, маловато.

Но мы ужасно друг друга любили. Проводили время вместе по всяким забегаловкам. Одна из них была около метро «Аэропорт», где мы тогда все жили. Ее Аксенов называл «Ахмадуловка». Ничего особо залихватского мы не делали, но у нас было ощущение внутренней свободы, хотя мы и сами смеялись, прекрасно понимая, что живем-то все-таки в СССР. Васю кто-то спросил тогда про меня, и он ответил: «Она сестра мне». Была молодость, было какое-то безгрешное веселье. Была компания. Гена Шпаликов приблизительно в то же время с Василием совпал, это ведь на его слова знаменитая песня из фильма по аксеновским «Коллегам» – «На меня надвигается по реке битый лед»… В «Современнике» у Василия пьеса шла «Всегда в продаже».

Это все было еще до «Ожога» и «Метрополя», резко изменивших судьбу Аксенова. Но к этим переменам дело как-то само собой двигалось, и вряд ли были возможны «другие варианты».

На первой странице «Ожога» значится: «ПОСВЯЩАЕТСЯ МАЙЕ». И я рада, что была свидетелем, в какой-то степени даже составителем этой любви. Я жила в Ялте, и Майя, с которой мы были давно знакомы, ко мне приехала. И это тоже большая радость – любить любовь других людей, быть им сподвижником. Всякие милые детали помню: у Васи есть рассказ о том времени, мне посвященный, «Гибель Помпеи». Мы спускались к морю, гуляли по набережной. Там и правда был, как в рассказе, мальчик, который носил на груди маленького зеленого питона. Мы многое понимали, но Вася все чувствовал острее других. Родившийся в 32-м, на долгие годы лишенный родителей, он с детства как бы впитал в себя опыт Зоны, лесоповала, Магадана. Он словно старше других был, с какой-то неизгладимой печатью на лбу и на душе. И эти его особенные обстоятельства нечаянно становились и моей сердечной мукой.

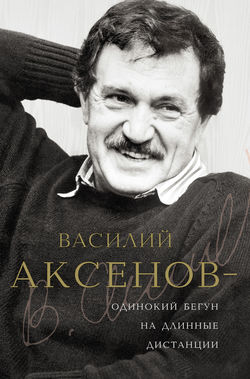

При этом он был очень хорош собой. Правда! Как-то по-особенному хорош. Его внешний облик, его шарм – все это было скромным противостоянием тому промежутку времени, когда и дышать-то трудно, и спасаешься лишь весельем дружбы, дружеским кругом, дружеским застольем.

Ему пришлось уехать летом 80-го, перед Олимпиадой, и встретились мы только через семь лет, хотя прощались навсегда. 80-й год вообще был неимоверно тяжелым. Умер Высоцкий, уехали Войнович, Копелев. Я сидела и писала стихотворение «Сад», когда вдруг пришел Вася. Я это стихотворение, ему посвященное, и дальше собиралась писать, но он вошел, и стихотворение внезапно закончилось словами «Я вышла в сад». И стало последним моим подарком ему перед отъездом.

Мы не виделись семь лет, но тайной связи не теряли. Вернее, не совсем тайной.

Письма мы, конечно, передавали через дипломатов, но по телефону говорили свободно, иногда даже с расчетом на «прослушку». Вот Вася мне говорит, что его сына Алешку к нему не пускают, повидать отца. А я ему специально отвечаю: «Ой, как мне это, Вася, не нравится! Да и не только мне. Понимаешь?» Словом, дразнили гусей…

И этот ужас в день смерти Володи Высоцкого! Вася ведь только-только уехал и звонит мне из Парижа: «Ну что у вас, Белка? Как дела?» Я говорю: «Володя умер». – «Нет, этого не может быть! Не может!» – «Увы, но это так»…

А потом, когда мы встретились в Америке (есть даже фотография, где мы с ним идем по какой-то вашингтонской улице), у меня было ощущение, что мы вообще не расставались.

Тогда какой-то студенческий театр очень хорошо, с пониманием поставил его пьесу «Цапля», и мы с Борисом Мессерером были на премьере. Вася, как и я, обожает собак, и тогда у него был Ушик. Сейчас – Пушкин, а тогда – Ушик. Вася преподавал в университете, он как-то взял нас с Ушиком на свою лекцию. Слушатели аплодировали, и Ушик, бедный, тоже чуть ли не кланялся, преисполненный важности.

И эта аксеновская доброта, нежность, но и затаенность некоторая, сложность, а не простота! Как хочется благодарить всегда человека – и за его талант, и за его доброту. И за то, что мы всю жизнь вместе.

Хотя и реже видимся последнее время. Он сам говорит, что чувствует и эту сложность, и какую-то вечную БОЛЬНУЮ БОДРОСТЬ ПИСАТЬ. Для него писательство – вовсе не быстрый бег пера или легкий труд души. Писательство для него – жизнь. А что может быть лучше этого?

А какой он великолепный устный рассказчик! Помню его сагу о том, как матушка прислала ему из Магадана в Питер отрез, чтобы он сшил себе хорошее пальто. Он пальто сшил, а потом его украли какие-то жулики, как у Акакия Акакиевича. Даже его устные рассказы – объемные и цветные по слогу.

Поэтому когда говорят – «шестидесятники», я говорю – да называйте вы нас как хотите, хотя лично мне такая терминология напоминает какую-то тухлятину революционную из позапрошлого века. «Народники», «шестидесятники», «эсеры», «эсдеки»… А мы – просто друзья. Аксенов – просто друг с его чудной улыбкой и его изумительной мягкостью.

К чему-нибудь хочется придраться, говоря о нем, да не выходит! Странно, что мы все-таки претерпели эту жизнь, спасаясь весельем дружбы. Но иначе, наверное, и быть не могло. Моя дочка Лиза где-то нашла старую, тусклую фотографию, датированную 37-м годом. Стоят две скромно одетых женщины, держат какое-то запеленутое существо. И я догадываюсь, что существо это – я, а фотография – из того московского родильного дома, где я появилась на свет. Что ждет это существо, что ждет всех нас – до сих пор неизвестно. Кланяюсь Василию.

Записал Евгений ПОПОВ

Василию Аксенову

Я вышла в сад, но глушь и роскошь

живут не здесь, а в слове: «сад».

Оно красою роз возросших

питает слух, и нюх, и взгляд.

Просторней слово, чем окрестность:

в нем хорошо и вольно, в нем

сиротство саженцев окрепших

усыновляет чернозем.

Рассада неизвестных новшеств,

о, слово «сад» – как садовод,

под блеск и лязг садовых ножниц

ты длишь и множишь свой приплод.

Вместилась в твой объем свободный

усадьба и судьба семьи,

которой нет, и той садовой

потерто-белый цвет скамьи.

Ты плодороднее, чем почва,

ты кормишь корни чуждых крон,

ты – дуб, дупло, Дубровский, почта

сердец и слов: любовь и кровь.

Твоя тенистая чащоба

всегда темна, но пред жарой

зачем потупился смущенно

влюбленный зонтик кружевной?

Не я ль, искатель ручки вялой,

колено гравием красню?

Садовник нищий и развязный,

чего ищу, к чему клоню?

И, если вышла, то куда я

все ж вышла? Май, а грязь прочна.

Я вышла в пустошь захуданья

и в ней прочла, что жизнь прошла.

Прошла! Куда она спешила?

Лишь губ пригубила немых

сухую муку, сообщила,

что все – навеки, я – на миг.

На миг, где ни себя, ни сада

я не успела разглядеть.

«Я вышла в сад», – я написала.

Я написала? Значит, есть

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,

что выход в сад – не ход, не шаг.

Я никуда не выходила.

Я просто написала так:

«Я вышла в сад»…

1980

Экспромт в честь вечера Василия Аксенова 11 января 1999 года[28]

Друзья, коль спросит дерзость Ваша:

мила ль мне жизнь? – вскричу: о да!

Явились Новый год и Вася —

один, а Новых года – два.

Единственнее и свежее,

чем нам ниспосланная ель,

он – хвойно – сумрачен. Ужели

мне вновь прощаться с ним и с ней?

Ученой горечи достачей,

мне ль горевать в году другом,

коль я снесла восьмидесятый,

разлучный и смертельный год?

Семь лет на душераздиранье

ушло, за горизонт зашло.

Гнушаясь высшими дарами,

я вопрошала их – за что?

Ответ небесный обоснован:

расплаты справедлив отсчет.

Не сам ли возвестил Аксенов,

что опыт наших душ – ожог?

Рукой беспечной наспех создан,

мой не забудет мадригал,

что мальчика билетом звездным

снабдил наставник – Магадан.

Все беды я сочту за малость,

сюжета преступлю порог,

когда воспомню нашу младость,

пир размышлений, мысль пиров.

Словес таинственный астролог,

добытчик неизвестных лун,

джинсовый, джазовый Аксенов

дразнил всеобщий спящий ум.

Все дети новых дней – лишь дети

пред ним, хоть мил их прыткий стан.

Он был одет, как вольный денди —

с иголочки враждебных стран.

Был силуэт его фатален,

и комсомола костолом

не знал, что дух его витает

меж Колымой и Костромой.

Войдет, плащ длиннополый скинет:

– Привет! – и ликовать пора.

При этом был он резвый схимник

суровой лампы и пера.

Итог парений самовольных:

журнал хвостатый не простил

и маленький мой самолетик,

и марокканский апельсин.

Понять и ныне не по силам:

чем прогневили всю печать

безгрешность наших апельсинов

и самолетиков печаль.

За что невинный плод ощипан,

летатель вымыслов сгорел?

Но, чем отверстей беззащитность,

тем пристальней свиреп прицел.

Мы – чистой радости искали,

рос расточительный запас.

Мы мало думали о славе,

но слава вглядывалась в нас.

Ловил нас гость иноплеменный,

пеняла на ошибки власть,

но нас любил народ в пельменной,

Что «ахмадуловкой» звалась.

Рискуя рифмой неисправной

экспромт покинуть на весу,

я уточню: мы вместе с Прагой

свою покинули весну.

Как раз был Васин день рожденья.

Уж августа двадцатый день

Истек – в поступки и решенья

Вмешалась роковая тень.

С воспоминанием зловещим,

о слушатель, повремени!

Не завтра ли Васильев Вечер?

Васильевы – все дни мои.

Смысл в том, что осенен Аксенов

неиссякаемой звездой,

и спорит с этой аксиомой

лишь второгодник молодой.