Читать книгу Повести л-ских писателей - Константин Зарубин - Страница 6

Папка первая

Распечатки, найденные в магазине «Лакония»

Свидетель № 6

ОглавлениеШуквани Нанико

Тбилиси, 1986

Год и место рождения: 1968, Рустави (ок. 20 километров на юго-восток от Тбилиси).

В 1972–1990 гг. проживала в Тбилиси.

В 1982–83 гг. провела восемь месяцев в Ленинграде (октябрь – май).

В 1990–1994 гг. проживала в США.

С 1994 г. живёт в Германии (в Бохуме, затем в Берлине).

Профессия: с 2012 г. преподаёт классическую филологию во Freie Universität Berlin. Более двух десятков научных публикаций (на немецком и английском), в т. ч. монография Gendered Space and Female Mobility in Greek Drama of the Classical Period (De Gruyter, 2017).

Дата наводки: 3 июня 2020.

Воспоминания получены 8 июня 2020.

Заранее простите меня за мой русский язык. В последние годы всё реже доводится писать по-русски, знания теряются, с трудом вспоминаю нужные слова и окончания.

Как я писала вам ранее, сборник, который вас интересует, попал мне в руки во втором семестре первого курса университета. Значит, в начале 1986 года. Думаю, это случилось в феврале или в самом начале марта. У меня впечатление, что до Чернобыльской аварии оставалось много недель, не менее пяти-шести. Я успела прочитать наиболее понравившиеся мне повести несколько раз. На февраль-март указывает и такое обстоятельство, как место чтения. В тёплое время года я любила читать в Университетском саду. Это был совершенно дивный сад тогда, вся наша компания бежала туда с книгами при первой возможности. Однако не припомню, чтобы я читала тот сборник в Университетском саду. Наверное, была холодная или дождливая погода.

Сборник оказался у нас дома таким же образом, как и многие другие редкие книги. Его принёс интересный человек, книголюб-коммерсант, которого в нашей семье за глаза называли Аркивисти, «архивариус». Настоящего имени я, к сожалению, не помню, и брат мой тоже не смог вспомнить. Родителей больше нет в живых, у них не спросить. Не знаю также, где Аркивисти официально работал, был ли он на самом деле архивариус. Зато внешность его помню хорошо: высокий, при этом сутулый, плечи покатые, широкие руки с волосатыми пальцами, огромные очки в толстой оправе, блестящая лысина в обрамлении всклокоченных пучковатых волос. Задним числом мне кажется, что лицом он походил на Мераба Мамардашвили, известного философа. Только выглядел менее ухоженно.

Аркивисти торговал разнообразным книжным дефицитом. Он всегда приходил с большим портфелем и суетливо оглядывался, переступая порог нашей квартиры. С точки зрения советских законов, он, конечно, занимался спекуляцией и поэтому чрезвычайно боялся, что его посадят. Его опасения мне сейчас кажутся немного смешными, преувеличенными. Тогда в Грузии, да и в других республиках было немало людей, которые занимались настоящим подпольным бизнесом, имели подпольное производство, ворочали большими деньгами. Мой отец работал в лёгкой промышленности, ему лично приходилось сталкиваться с подобными дельцами. Они как раз ничего особо не боялись, у них везде были связи, вплоть до республиканского КГБ. Может быть, впрочем, именно поэтому наш Аркивисти держался робко. У него, мелкого интеллигентного спекулянта, особых связей, наверное, не было.

Какие чудесные книги он приносил! До сих пор слышу запах некоторых томов, вижу их благородные кожаные переплёты: бордовые, зелёные, тёмно-синие, чёрные с золотым тиснением. Из портфеля Аркивисти появлялись и остатки дореволюционных библиотек, и сравнительно недавние издания на иностранных языках, которые разными нетривиальными способами привозились из-за границы. (У мамы дворянские корни, она получила от бабушки превосходное домашнее образование помимо школьного. Читала по-французски, по-немецки, по-итальянски. Мама покупала иностранные книги, когда только могла.) Попадался в портфеле и русский тамиздат. Помню непривычную, несоветскую обложку романа «Жизнь и судьба», изданного за границей, с французским подзаголовком. Но тамиздата было мало. Может быть, Аркивисти боялся, что посадят не только за спекуляцию, но и за антисоветчину.

Значительную долю ассортимента составляли дефицитные советские книги, которые нельзя было достать без блата. Из портфеля Аркивисти на наши стеллажи перекочевало немало красочных альбомов по искусству, разнообразные подписные издания. Мне досталось несколько книг из академической серии «Литературные памятники»: элегии Овидия, «Размышления» Марка Аврелия, письма Плиния и Сенеки, оды Пиндара, комедии Менандра, «Библиотека» Аполлодора. Я их зачитала до дыр. Ещё в восьмом классе я приняла решение, что пойду на классическую филологию. Каждый новый «литпамятник» укреплял меня в этом решении.

Как сложилась бы моя судьба, если бы Аркивисти извлёк из портфеля «Повести ленинградских писателей» ещё до моего поступления в университет? Как бы я отреагировала, если бы прочитала эту необыкновенную книгу ещё школьницей, когда мне казалось, что я наедине с целым миром, когда не встретила ещё «свою» компанию на филфаке? Кто знает…

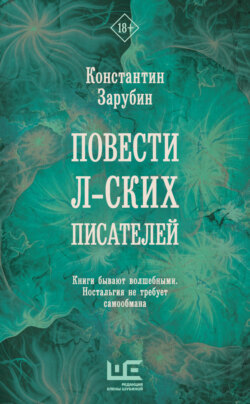

Полностью сборник назывался ლენინგრადელ მწერალთა ფანტასტიური მოთხრობები. На обложке так и было написано белыми буквами в три строки по левому краю:

ლენინგრადელ მწერალთა

ფანტასტიური

მოთხრობები

Произносится это так: «Ленинградел мцералта фантастиури мотхробеби». «Фантастические повести ленинградских писателей».

Как я говорила выше, Аркивисти, скорее всего, принёс эту книгу в феврале или в начале марта 1986 года. Её покупка мне теперь представляется невероятной сразу по трём причинам. Во-первых, у нас в семье никто не читал фантастику. Мама, наша главная читательница, считала фантастику «авантюрным жанром» для мальчиков. Папа вовсе не жаловал никакую беллетристику, предпочитая историческую и техническую литературу. Я была в целом согласна с мамой. Фантастика, которую доводилось читать, казалась плоской, неумело написанной. В ней словно действовали не люди, а фигурки, вырезанные из картона. Может быть, мой брат любил бы фантастику, если бы он вообще любил книги. Но брат читал только по принуждению, для школы. Он тогда увлекался рок-музыкой и футболом.

Во-вторых, никто ведь не читал русскую литературу в грузинском переводе. Это был нонсенс. Конечно, она переводилась на грузинский, для галочки. В республиканском Союзе писателей были, наверное, люди, которые так зарабатывали на жизнь. У нас на даче пылились «Тихий Дон» по-грузински, «Анна Каренина», «Герой нашего времени». Сомневаюсь, что их открывал кто-нибудь. Поэтому само по себе то, что Аркивисти принёс перевод с русского, было уже странно.

В-третьих, он ведь сказал мне прямым текстом: «Эта книга для другого читателя». Дословно помню: ეს წიგნი სხვა მკითხველისთვისაა.

Мы, как всегда, толпились вокруг него у большого овального стола в гостиной. Я там была, мама была, папа был, а также Леван Джамалидзе и Тамила Габуниа, мои сокурсники, которые зашли к нам в гости после занятий. Леван ухаживал за мной на первом-втором курсе, но женился потом как раз на Тамиле (в нашей компании решительно все переженились рано или поздно). Я с ними связалась на этой неделе через фейсбук. Леван тоже помнит тот день. Он мне ответил: «Это когда я заставил барыгу продать тебе книгу о космосе? Как же, отлично помню. Ты меня поцеловала в щёку, когда книгу прочитала». К сожалению, о самой книге он, помимо космоса, ничего не помнит.

Аркивисти в тот раз нервничал больше обычного. Наверное, из-за присутствия Тамилы и Левана, с которыми он не был знаком. Поначалу чуть не откланялся, бормоча, что заглянет в другой раз, но как-то мы все его успокоили. Он поставил портфель на стул, щёлкнул застёжками, принялся бережно доставать свои драгоценности и раскладывать на столе.

Кажется, одним из первых появился кирпич под названием «Бессознательное». Аркивисти уверял, что это новый том редкой научной серии, знающие люди с радостью отдадут за него не меньше сотни, это прекрасное капиталовложение, хоть и вышло в грузинском издательстве. Потом он вытащил «Повести…», но не стал класть на стол, просто подержал в руке. Вероятно, он вовсе не собирался эту книгу показывать, ему понадобилось вынуть её, чтобы достать другую книгу.

Необычное оформление обложки бросилось мне в глаза, я спросила: «А что это за книга?» Тогда Аркивисти и сказал с неожиданной резкостью: «Эта книга для другого читателя». И поспешно засунул книгу обратно в портфель.

Леван, который тогда считал себя моим кавалером, вступился за меня. «Разве нельзя взглянуть на книгу, полюбопытствовать? Может быть, мы тоже закажем себе экземпляр, если Нанико заинтересует», – примерно так он сказал. По-мальчишески важно, задиристо. Ему явно хотелось объединить себя и меня в одно «мы».

Я в свою очередь поддержала Левана, сказав что-то в том же духе. Аркивисти нехотя вынул книгу из портфеля и протянул мне. Помню, как я гладила глянцевую изумрудно-бирюзовую обложку с белыми буквами, листала страницы из хорошей бумаги. Внезапно я поняла, что не могу расстаться с этой книгой. Стою, листаю и думаю: я обязательно должна прочитать эти повести.

Моё внезапное желание отчасти было вызвано тем, что в одной из повестей действие происходило в античности. Повесть называлась მანტინეველი ლასტენიას მონა ქალი («Мантиневели Ластениас мона кали»), «Рабыни Ластении Мантинейской». С первой страницы было ясно, что рассказ ведётся от лица девушки, которая посещает Академию Платона в Афинах. (Из античных источников нам известно, что среди учеников Платона были как минимум две женщины. Их звали Ластения и Аксиотея. На занятия они ходили в мужских одеждах, чтобы не вызывать порицания общественности.)

Но более важной причиной, думаю, было чудесное оформление сборника, а также его ленинградское происхождение. Я ведь почти весь восьмой класс прожила у тёти в Ленинграде, только экзамены приехала сдавать в своей первой школе в Тбилиси. У мамы с папой был тогда непростой период в семейных отношениях, поэтому меня отправили к тёте от греха подальше.

Официальная цель моего пребывания в Ленинграде была заговорить по-русски «красиво», то есть без грузинского акцента. Этой цели я так и не достигла, надо было раньше посылать, ещё в младших классах. К тому же в моей хорошей ленинградской школе, не хочу называть номер, оказалось несколько жестоких ребят и девочек, которые меня дразнили. Они называли меня Нани Брегвадзе, спрашивали, «почём помидоры на рынке», заменяли женский род на мужской, когда со мной разговаривали, и тому подобное. Было очень обидно. На уроках я из-за насмешек часто нервничала, стеснялась открывать рот, на переменах держалась особняком. Надо сказать, что наш классный руководитель, немолодая учительница химии Октябрина Давидовна, не раз вступалась за меня, стыдила тех, кто дразнил. Но она была исключением, остальные учителя смотрели сквозь пальцы, а кое-кто и сам подшучивал надо мной.

И всё равно я влюбилась в Ленинград. Говорят, со всеми девушками моего душевного склада так происходит, если они попадают в Ленинград в нежном возрасте. Моя тётя жила на Гражданской улице, это рядом с каналом Грибоедова, недалеко от площади Мира, как она тогда называлась. Оттуда недолгая прогулка до Исаакиевского собора, Казанского собора, «Дома книги», Адмиралтейства, Эрмитажа, до памятника Петру Великому на коне, до Невы, где все открыточные виды на Васильевский остров и Петропавловскую крепость.

Также благодаря тётиной квартире у меня всё-таки завелась одна хорошая ленинградская подруга. Её звали Наташа Пчелинцева. Там в коммуналке три семьи жили: тётя Ирма с мужем и сыном в двух комнатах, напротив одинокая женщина лет пятидесяти, работавшая уборщицей в Мариинском театре, и в конце коридора Пчелинцевы с бабушкой и дочерью Наташей. Они жили в одной громадной комнате с перегородками. Наташа была на два года меня старше, училась в десятом классе и сразу взяла надо мной шефство, стала моим проводником по тому Ленинграду, о котором все приезжие вздыхают. Я далее напишу ещё о Наташе, она тоже связана с книгой, которую вы ищете.

В чём бы ни заключалась причина моего страстного желания прочитать «Фантастические повести ленинградских писателей», я не могла ему противиться. Я спросила Аркивисти: «У вас есть оригинал этой книги, по-русски?»

Он сначала пропустил вопрос мимо ушей, ему явно не хотелось разговаривать о «Повестях», но я не сдавалась. Тогда Аркивисти объяснил, что русского оригинала в печатном виде не существует. По его словам, повести сборника никогда не публиковались по-русски из-за их несоветского содержания. Их грузинское издание было якобы авантюрой некоей диссидентской группы, образовавшейся в издательстве «Мецниереба». Якобы эти диссиденты, желая показать фигу в кармане союзным властям, набрали в Ленинграде хорошей фантастики, не прошедшей цензуру, перевели её на грузинский и напечатали, указав по-русски совсем другие оригиналы. Когда тираж был уже готов, авантюру якобы раскрыли. Диссидентов из издательства уволили, а весь тираж отправили на макулатуру, лишь несколько экземпляров удалось спасти, и теперь каждый из них на вес золота.

Вы знаете, я много потом думала о том, что нам рассказал Аркивисти. Пока мы его слушали, история казалась достаточно правдоподобной. Даже мои родители, насколько я помню, не стали тогда задавать вопросов. Чистой правдой было, что в выходных данных сборника значилось издательство «Мецниереба» и что названия «оригиналов», указанные по-русски на одной из титульных страниц, не имели ничего общего с грузинскими названиями. Я запомнила два русских названия: «Хеопс и Нефертити» и «Картель». По-грузински в сборнике ничего даже отдалённо похожего не было.

Фантастические произведения с такими названиями действительно выходили, причём до 1985 года: «Хеопс и Нефертити», Александр Житинский, первая публикация в журнале «Аврора» в 1980 году; «Картель», Ольга Ларионова, первая публикация в магаданском альманахе «На севере дальнем» в 1979-м. И Ларионова, и Житинский действительно ленинградские писатели.

Однако некоторые другие подробности не сходятся. Прежде всего, что касается издательства «Мецниереба». Это было издательство грузинской Академии наук. Позднее, когда уже начался капитализм, оно издавало, конечно, и детективы, и всякий вздор о тайнах египетских пирамид. Но в советское время оно было очень солидное. Фантастика там не выходила, тем более переведённая с русского. Поэтому не очень понятно, как таинственные диссиденты могли включить подобный сборник в планы издательства.

Можно предположить, что они сидели на самом верху, в руководстве. Но тогда очень странно, что в нашей семье никто не слышал о разгоне руководства в издательстве Академии наук. Конечно, подобные новости в то время редко сообщали в газетах, но Грузия ведь маленькая, грузинская интеллигенция и того меньше. Если бы в «Мецниереба» сняли руководство из-за антисоветского демарша, об этом на следующий день знал бы весь Тбилиси, а через неделю – вся республика. Да что говорить о руководстве! Даже о мелких увольнениях за политику всегда ходили слухи, мои родители наверняка бы что-нибудь слышали. А они ничего похожего не слышали ни до рассказа Аркивисти, ни после него.

Надо также учесть, что шёл 86 год. Хотя никто ещё не представлял, что скоро можно будет публиковать что угодно, атмосфера как-то неуловимо менялась. Новые лица пришли к власти в Москве, которые говорили уже немного по-другому. В нашей студенческой среде всё это живо обсуждалось. (У нас в компании Гиорги Сургуладзе был главный политический активист, он отслеживал новые веяния и перестановки в Кремле. Его дядя состоял в подпольной организации, сидел дважды.) Количество самиздата росло прямо на глазах, по рукам ходили антисоветские листовки, брошюры. Тем более странным кажется, что скандал с уничтожением тиража в издательстве «Мецниереба», если он действительно имел место, так и не вызвал общественного резонанса, хотя бы и с некоторым запозданием. В книге ведь было указано, что она вышла совсем недавно, в 1985 году.

Обо всех этих странностях я, впрочем, начала думать лишь впоследствии, когда сборник был утрачен. Простите, что излагаю так сумбурно, перескакиваю с одного на другое. Сейчас я вернусь в тот день, когда мы купили «Повести» у бедного Аркивисти.

Говорю «мы», потому что платили за него втроём: папа, Леван и я. Едва лишь Аркивисти закончил рассказывать историю о диссидентах в издательстве «Мецниереба», как я выпалила, прижимая сборник к груди: «Мне очень нужна эта книга! Сколько она стоит?» Он разнервничался ещё больше, замахал руками: «Я же сказал, на эту книгу есть уже покупатель, она не для вас!» Его попросили успокоиться: «Что вы расшумелись? Нанико всего лишь спросила о цене!» В конце концов мы общими усилиями заставили его назвать цену. «Сто рублей!» – сказал Аркивисти.

За каких-то советских писателей, изданных в Грузии, пусть и неподцензурных, это было много. Даже редкие атласы или альбомы по искусству стоили меньше, за них брали 50–70 рублей. Но мне уже было всё равно, так сильно я хотела прочитать эту книгу. Я залепетала: «Вы сможете достать ещё один экземпляр? К следующему разу обязательно соберу деньги…» Аркивисти буркнул, что постарается.

Я уже оторвала книгу от груди, чтобы вернуть ему, но в этот момент подскочил Леван. Он меня остановил и заявил громогласно: «Мы даём вам двести прямо сейчас!» А потом обвёл нас всех жалобным взглядом и добавил уже совсем по-другому, чуть ли не заискивающе: «Ведь даём, да? У меня с собой только сорок три рубля двадцать копеек…» Не помню точную сумму, но помню, что примерно такого порядка и с копейками. Контраст между этими репликами Левана был настолько комичен, что все засмеялись, включая Аркивисти. Леван сначала покраснел как рак, но потом и сам засмеялся.

(Леван, кстати, выделялся даже в нашей компании «золотой молодёжи». Отец его заседал в Совете министров ГССР, дедушка по маме был ректором Сельскохозяйственного института. У Левана всегда в карманах водились банкноты по десять и двадцать пять рублей. Он их тратил на друзей и на пластинки, то есть, в конечном счёте, тоже на нас, потому что пластинки ходили потом у нас по рукам.)

После долгих уговоров и торгов Аркивисти согласился продать сборник, причём за 130 рублей. Я упросила папу сделать мне ранний подарок на восемнадцатилетие (мой день рождения в начале апреля), и в итоге бо́льшую часть суммы внёс именно он. Леван добавил свои сорок с чем-то. А моя доля составила восемь рублей. Вероятно, это были все мои оставшиеся деньги за ту неделю, из чего следует, что был вторник или среда. На первом курсе родители выдавали мне каждую неделю десять рублей на карманные расходы.

Так я ненадолго стала обладательницей книги, которую вы ищете.

Сегодня издательство «Мецниереба» («Наука») существует постольку, поскольку существует и что-то издаёт Академия наук Грузии. Я списался с отделом Академии наук, который занимается выпуском национальной энциклопедии. Попал там на сердобольнейшую женщину по имени Тамар Бидзинашвили. Больше часа проговорил с ней в видеочате. Она навела справки и заверила меня, что ничего похожего на «Фантастические повести ленинградских писателей» в «Мецниереба» не выходило «никогда в истории» и никого в середине восьмидесятых из издательства за диссидентство не увольняли. Разумеется, пригласила меня заходить в гости, если буду в Тбилиси. Обещала и впредь помогать «в ваших интересных поисках».

Я (надо ль уточнять?) готов рвануть в Тбилиси в любое время, лишь бы самолёты летали. Но подозреваю, что есть резон сначала навести кое-какие справки известно в каком городе. См. ниже. Поскольку я туда не ездок, придётся кому-то из вас.

конец распечаток, найденных в «лаконии»