Читать книгу Der Engel von Harlem - Kuwana Haulsey - Страница 12

Kapitel 4

ОглавлениеIn mir ruht ein Wissen, das weiter reicht als Küste und Meer. Es sagt mir, dass meine Liebe oftmals eher einem Rinnsal in einem Sieb gleicht als einem weiten Strom. Deshalb ist mir das Gefühl der Erfüllung fremd.

Dieser Gedanke spielte in meinem Kopf, lange bevor ich aufwachte. Als ich die Augen öffnete, kam er mir alt vor, wie ein schaler Aufguss einer Einsicht, die jemand anders gehabt hatte. In meinem Schlaf hatte ich zu sehen begonnen, wie bestimmte Schmerzen danach streben, ihre Berechtigung in weiteren Schmerzen zu suchen. Und was mit mir geschah, wenn ich das zuließ.

Dies waren die ersten Gedanken, nachdem ich nach einer Reihe lebhafter und doch farbloser Träume aufgewacht war – in der zweiten Nacht, nachdem ich meinen Vater bewusstlos am Fuß der Treppe aufgelesen hatte. So viel zum Nachdenken. Die Zeit reicht nie.

Ich blieb noch ein Weilchen auf dem Bett liegen und ließ die Dämmerung ihre Schatten um mich herum drapieren. Dann tapste ich über den kalten Boden in die Küche, um Wasser für ein Bad heiß zu machen. Mama war noch nicht von der Arbeit zurück und Papa war noch im Krankenhaus, deshalb war ich ganz allein in der Wohnung. Ich konnte in Ruhe Papas Vergangenheit, seine Schwester, seinen Schmerz von meinem Rücken abreiben und meinen Bauch massieren. Konnte in Ruhe die Beine ausstrecken und beobachten, wie das Wasser schwappte und meine Beine umspülte. Ich wollte zu meinem Papa laufen und ihn umarmen und ihm sagen, dass ich ihn verstehen konnte. Zumindest ein bisschen. Ich konnte helfen, wenn er es nur zuließ. Und er konnte sich endlich erlauben, mich zu beschützen, ohne Angst zu haben. Liebe, die aus der Angst kommt, ist für gewöhnlich groß, laut und ganz leer. Es würde uns sicher schwerfallen, unsere innige Liebe wiederzufinden. Aber wir könnten es schaffen.

Mein Vater hatte sein Leben lang dieses leere Gefühl der Angst gehabt, mal mehr, mal weniger. Eine andere Art Sklavenzeichen. Wäre das nicht gewesen, hätten er und seine Schwester das Haus verlassen und auf einer anderen Straße direkt über die Hügel gehen können. Wie Papa selbst sagte, waren alle Weißen, die ihn hätten erkennen können, weit weg, etwa in Groveton oder Catlett. Für diese fremden Soldaten wären er und seine Schwester nichts anderes als arme weiße Kinder gewesen, die sich verlaufen hatten. Wären sie mutig genug gewesen, hätten sie ein neues Pferd und Wegbeschreibungen erhalten können. Aber in ihren Herzen waren sie gezeichnet. Sie trugen ihre schwarze Sklavenhaut auch nach innen. Wie sollte da je Freiheit möglich sein?

Ich goss Wasser auf die braunen und purpurnen Abschürfungen auf meinen Beinen und drückte auf die Krusten, die vom heißen Wasser aufgeweicht waren. Würde ich sie abziehen, käme Blut heraus. Es gab noch keine Haut darunter.

Der Krankenwagen dröhnte mit Glockengebimmel die St. Nicholas Avenue entlang, als wir durch die Dunkelheit auf die Jungle Alley zurasten. Die Menschenmenge vor dem Gebäude an der Ecke zur 133sten Straße gestikulierte und zeigte auf eines der oberen Stockwerke. Ich packte meine Arzttasche und sprang vom Krankenwagen, noch bevor er richtig anhielt.

»Welche Nummer?«, rief ich über die Schulter nach hinten.

Keiner meiner beiden Fahrer antwortete. Das war ihre kleine Übereinkunft, wie sie mich davon abhalten wollten, Häuser wie dieses allein zu betreten – eines der vielen in Harlem, das die Polizei nur in Gruppen von mindestens vier Männern betrat. Wir hatten Order (und speziell ich – ich hatte Order), auf keinen Fall auch nur einen Fuß in Häuser wie St. Nicholas Avenue Nr. 454 zu setzen, bevor nicht eine Polizeistreife eingetroffen war.

Robert O’Neill und Andrew Fabiano, die beiden Fahrer, die mich begleiteten, warteten draußen geduldig auf den Streifenwagen. Beide Männer waren mindestens zehn Jahre älter als ich. Sie hatten klargestellt, dass sie nicht die Absicht hatten, sich wegen meiner kindischen, weiblichen Dummheit die Schädel einschlagen zu lassen. Es hatte Momente gegeben, da war ich auf irgendwelche Onkel, kleine Brüder und sogar Großmütter angewiesen gewesen, um Patienten raus zum Wagen zu tragen, und alles nur, weil die Polizei nicht kam und die Fahrer sich ohne sie nicht von der Stelle rührten. Wenn dann alles vorbei war, schimpften Robert und Andrew mich immer wieder aus. Sie waren überzeugt – und besprachen das manchmal über die Köpfe der Patienten hinweg –, dass genau das der Grund dafür war, dass Frauen einfach keine Ärzte sein konnten. Wir seien sorglos und emotionsgetrieben, ohne jede Möglichkeit, mit unseren Gefühlen richtig umzugehen, nicht einmal mit der Sorge um die eigene Sicherheit.

Ich kümmerte mich nicht um die beiden. Stattdessen fragte ich eine Frau auf dem Gehsteig: »Der Mann, der erstochen wurde – wo ist er?«

Sie wandte mir den ganzen dunklen Mond ihres Körpers zu, legte den Kopf auf die Seite und runzelte die Stirn. »Vierter Stock. Apartment F.«

Hinter mir hörte ich jemanden sagen: »Wer ist die farbige Frau? Eine Krankenschwester?« Einige Leute zeigten jetzt nicht mehr auf das Gebäude, sondern auf mich.

Ich drückte die Metalltür auf und ging hinein. Im Eingang hingen etliche Leuchten von der Decke. In jeder einzelnen waren die Birnen zerschlagen. Glasscherben knirschten unter meinen Füßen. Ich hob den Rock, um ihn nicht durch die Scherben zu ziehen, außerdem rochen die Fliesen nach frischem Urin. Während ich mich durchs Dunkel tastete, öffneten sich quietschend Türen und warfen düster-gelbe Lichtstreifen ins Treppenhaus. Sobald ich näher kam, wurden sie zugeworfen, dann wieder langsam geöffnet, wenn ich vorbei war. Alle hier waren begierig, etwas über die Dinge zu erfahren, von denen sie nichts wissen wollten.

Erst als ich fast beim Treppenaufgang war, merkte ich, dass da vielleicht doch Ärger auf mich wartete.

Es waren Leute unter der Treppe.

Ich konnte sie atmen hören. Und auf die geringe Entfernung konnte ich sie auch riechen. Den Alkohol, den Schweiß, das Säuerliche. Sie waren der Grund dafür, dass die weißen Männer mir nicht hereinfolgten. Die hier hatten auf mich gewartet. Ich musste an die kleinen Plastiktütchen mit Kodeinpulver in meiner Tasche denken, die ich hochhob und an meine Brust presste. Einer von ihnen kam unter der Treppe hervorgekrochen und murmelte, während er auf mich zuging.

»Keinen Schritt weiter. Hörst du? Bleib stehen. Genau da. Oder willst du, dass ich dich hole …?«

Ich rannte an ihm vorbei die Treppe hinauf. Der Mann griff nach mir. Er schlug mit der Hand hinten auf meinen Mantel, konnte ihn aber nicht festhalten. Mit gerafftem Rock nahm ich je drei Treppenstufen auf einmal und rannte hinauf, ohne mich umzusehen.

Auf dem Treppenabsatz zwischen drittem und viertem Stock rief ich laut: »Der Arzt ist hier!«

Ein Mann hörte mich rufen und öffnete die Tür.

»Hier ist einer erstochen wurden, Ma’am. Wo bleibt der Arzt?«

»Der Arzt bin ich«, sagte ich und eilte an ihm vorbei, ohne ihn überhaupt anzusehen. Er brauchte ein oder zwei Minuten, bis er mir das glaubte. Als aber hinter mir niemand mehr die Treppe hochkam, folgte er mir schließlich.

Ich ließ meinen Blick durchs Wohnzimmer streifen, während ich Atem schöpfte und kurz überlegte, was ich tun sollte. Eine Reihe Holzstühle mit hoher Lehne lag umgeworfen vor mir. Zerbrochene Gläser lagen verstreut am Boden, die Leute hatten ihre Highballs panisch fallen lassen und versucht wegzukommen. Jemand hatte Fußabdrücke hinterlassen in der verschmierten Blutspur, die vom Sofa aus zum Körper eines Mannes führte, der zusammengekauert in der Küchenecke neben dem großen, gusseisernen Ofen lag. In einer Blutlache kniete eine braunhäutige Frau in lohgelbem Arbeitskittel und küsste die Hand des Mannes. Sie weinte und schluchzte in brüchigen, abgerissenen Tönen. Zwei Männer und zwei andere Frauen standen vor ihr und starrten an die Wand oder auf ihre Füße. Niemand sah ihr in die Augen.

»Ich bin Dr. Chinn«, sagte ich in den Raum. »Ma’am, Sie müssen ein Stück zur Seite gehen.«

»Wer sind Sie?«, fragte die Frau.

»Dr. Chinn«, wiederholte ich und sah ihr direkt in die Augen. Sie nickte mir zu, rührte sich aber nicht vom Fleck.

In der Zwischenzeit ließ ich meinen Blick durchs Zimmer schweifen auf der Suche nach einem Platz, wo ich den Mann ausziehen und untersuchen konnte. In der Küche gab es nur den schwarzen Ofen, eine Badewanne ohne Abdeckung, ein Waschbecken, ein paar kleinere Ablagen und ein Bügelbrett, das in der Ecke stand.

Das Bügelbrett würde wohl herhalten müssen.

»Wie heißen Sie, Ma’am?«, fragte ich die schlanke Frau hinter mir.

»Elena Chiefs, Miss … Ma’am.«

»Miss Chiefs, stellen Sie mir das Bügelbrett dort in die Mitte des Zimmers unter die Lampe. Wenn es noch andere Lampen oder Leuchten hier in der Wohnung gibt, brauche ich die auch. Ma’am? Ja, Sie im blauen Kleid. Genau, Sie. Machen Sie etwas Wasser heiß und bringen Sie Ihre Freundin« – ich wies auf die Dame in Gelb – »ins Wohnzimmer. Sorgen Sie dafür, dass sie dort bleibt. Meine Herren, Sie helfen mir, wenn ich es sage, diesen Mann hier –«

»Oliver«, sagte die blutverschmierte Frau. »Er hat einen Namen. Und der ist Oliver Joseph.«

»Gut, Misses Joseph. Warten Sie inzwischen im anderen Zimmer. Also, wenn ich ›jetzt‹ sage, helfen Sie mir, Mister Joseph auf das Bügelbrett zu heben, und dann stützen sie es an den Enden. Sind Sie bereit?«

Niemand rührte sich.

Immer wieder erlebte ich das. Der Gedanke, mich aus diesem Käfig herauskämpfen zu müssen, täglich, für den Rest meines Lebens, machte, dass ich schreien wollte.

Als ich das nächste Mal den Mund öffnete, sprach ich mit der Stimme meines Vaters, tief und kalt und scharf, so leise, dass man mich kaum hörte.

»Dieser Mann verblutet hier am Boden«, sagte ich. »Wenn das für Sie in Ordnung ist, nehme ich jetzt meine Tasche und gehe. Sie alle können der Polizei ja erklären, was geschehen ist, wenn sie dann irgendwann eintrifft. Wenn Sie wollen, dass er wenigstens am Leben bleibt, dann schlage ich vor, Sie bewegen sich – und zwar auf der Stelle.«

Es dauerte eine Sekunde, bis diese Worte einsickerten, doch dann machten sich die Frauen schnell an ihre Aufgaben. Auch die Männer waren plötzlich bereit, und zusammen hievten wir Oliver Joseph auf das hölzerne Bügelbrett. Die ersten beiden Männer hielten das Brett fest, während der dritte, der schließlich aufgehört hatte, im Treppenhaus herumzustehen und auf Hilfe zu warten, mir die Ledertasche auf- und in Reichweite hielt. Ich zog Mister Joseph in der Mitte der Küche splitternackt aus und begann, seine Wunden zu zählen.

Mein Gott.

»Was ist mit diesem Mann geschehen?«

Ein guter Arzt hat eine antrainierte Unvoreingenommenheit. Etwas Unfehlbares, Zuversichtliches wird Teil seiner Persönlichkeit. So hatte ich das gelernt. Doch als ich hinunter auf den zerstörten Körper vor mir starrte, vergaß ich das alles. Meine Frage flatterte und schrumpfte in der Luft und ließ mich – auch für meine eigenen Ohren – wie ein verschüchtertes Kind klingen.

»Es gab ’ne Party«, sagte der Mann mit den Sommersprossen, der bei Mister Olivers Füßen stand. »Ein Typ kam rauf mit ein paar Freunden, sie haben laut geredet und Streit angefangen. Er grabschte an der Lady von O.J. herum, und als der sagte, er soll die Finger von ihr lassen, zog er das Messer.«

Zehn, fünfzehn, zwanzig. Ich hörte auf zu zählen. Olivers Oberkörper war voll offener roter Augen. Augen, die blinzelten, während sie mühsam atmeten, Augen voller Tränen, die aufs Holz hinuntertropften und es überzogen wie mit Rost. Hier ein Fetzen Lunge, da eine blutende Ader, auf die ich drücken musste, um Ruhe zu haben. Augen in seinen Weichteilen, bedeckt von einer glitschigen Matte aus Schamhaar und nach unten gerichtet auf einen leeren Hodensack.

Was war mit diesem Mann geschehen? Mehrere Venen und Arterien waren beschädigt. Ich wies Elena Chiefs an, ihre Hände mit antiseptischer Seife zu waschen und dann die aufgeschlitzten Enden einer Beinarterie zusammenzupressen.

Druck auf die Fleischwunden ausüben, um die Blutung zu stoppen. Die Haut etwas weiter aufschneiden, das Skalpell, lang wie mein Ringfinger und mit einer Klinge wie ein Nagel, tiefer einführen, um in einem beschädigten Organ den Alpha-Punkt der Wunde zu finden.

Oliver Joseph zuckte auf dem Tisch zusammen, und Elena schrie auf und warf sich nach hinten gegen die Wand. Befreit vom Druck bäumte sich die kaputte Arterie auf und blutete wieder.

Oliver wurde ganz kalt in meiner Hand. Schock. Ich drückte fest auf seinen Brustkorb, um das Herz zu stimulieren. Aber es wurde schwächer und schlug langsamer. Zu schwach. Kein Blut mehr übrig, um es zu füttern.

Ein stämmiger, rothaariger Polizist trat mit gezogener Waffe die Türe ein. Vier weitere Polizisten kamen hinter ihm hereingedrängelt, gefolgt von Robert und Andrew mit einer Bahre aus Leintuch. »Polizei!«, rief er.

Niemand antwortete. Niemand bewegte sich, bis ich Oliver Josephs Brustkorb losließ und mich von den Polizisten wegdrehte, um mir die Hände zu waschen.

»Gut gemacht«, sagte ich nach hinten über die Schulter. »Sie kommen gerade recht, um das Leichenhaus anzurufen.«

Als wir in die 103te Straße einbogen, war ich müde. Ich hakte die neue Adresse in meinem Protokollbuch ab; es war der fünfzehnte Notruf in den vergangenen acht Stunden. Vier Stunden hatten wir noch vor uns.

Gott sei Dank war dies nur eine kurze Schicht.

Der Krankenwagen passierte die Ziegelbögen der Park Avenue-Hochbahn und fuhr geradewegs auf die Lexington Avenue zu. Das Mount Sinai Hospital lag viel näher, nur zwei, drei Blocks entfernt. Aber die Adresse war Spanish Harlem, ein Viertel, das nicht (unter keinen Umständen) dem Zuständigkeitsbereich von Mount Sinai angehörte. Nur einen Block weiter östlich, wo die Italiener wohnten, wäre ein anderer Arzt gerufen worden. Aber so ging eben ich.

Der Krankenwagen hielt vor einem schmalen, rußbedeckten Mietshaus. Das Gebäude stank, schon seit der Kurve, nach Rauch, nach einem nicht sonderlich lange zurückliegenden Feuer. Robert und Andrew folgten mir mit Abstand, als ich durch eine Gruppe Frühaufsteher hindurchging, die auf dem Treppenabsatz und im Eingang lungerten. Eine Kerosinlampe hing an einem Haken in der Wand und warf Licht in das Vestibül. Doch die Dunkelheit war hartnäckig, verschluckte häppchenweise das Licht in den Ritzen, legte am Boden Schatten über die dreckigen Fliesen wie Teppiche. Sackleinen war an die Wände geklebt und mit weißer Farbe bemalt. Auch das Blechdach war weiß gestrichen. Doch selbst im Dunkeln konnte man sehen, dass die Farbe rissig war, abblätterte und durch die Luft schwebte wie Asche aus der Öffnung einer Verbrennungsanlage.

»Medico«, rief ich. »Der Arzt ist hier.«

Im ersten Stock ging ich an einer der Toiletten vorbei, die sich in Häusern wie diesem mindestens vier Familien teilten. Linkerhand ging eine Tür auf, und ein Junge von acht oder neun Jahren streckte den Kopf erst heraus und zog ihn dann wieder rasch zurück.

»¡Mami«, schrie er, »la doctora es una mujer! Una mujer negra. ¡Papi se va a morir!« − Der Doktor ist eine Frau. Eine Negerin. Papi wird sterben.

»¡Cállate!« − Sei still!

Die Frau warf die Tür so heftig auf, dass sie hinten an die Wand knallte und den Verputz abbröckeln ließ. Er rieselte sanft auf die Frau und bedeckte ihren Kopf mit pulvrigen Flocken. Ihr dichtes, drahtiges Haar glänzte im Licht und sah aus, als sei es mit Spinnweben überzogen. Als die Frau mich erblickte, riss sie die Augen auf und versuchte, hinter mich zu sehen, über meinen Kopf hinweg. Da Robert und Andrew die Treppe heraufstapften, lächelte sie voll Dankbarkeit und lehnte sich erleichtert gegen den Türrahmen. Als die beiden herankamen, drängelte sie an mir vorbei und fing an, im Treppenhaus wild zu gestikulieren und auf Spanisch fieberhaft auf sie einzureden.

»Nein.« Robert sah sie nicht einmal an. »Nein. Gehen Sie zu ihr. Sie ist die Ärztin. Nicht ich. Sie.«

Andrew zeigte auf mich und machte eine Husch-husch-Geste mit den Händen, als würde er mit Wasser spritzen. Die Frau drehte sich zu mir um und bedeckte ihre bebenden Lippen mit der Hand. Als sie zu weinen begann, drehte ich mich weg und betrat die Wohnung, um meinen Patienten zu suchen.

Die breiten Holzdielen am Boden waren verzogen und schalenförmig aufgebogen. Hinter dem Bett krümmte sich ein Berg von einem Mann gegen splitterndes Holz, eingezwängt in eine gewaltige, verbeulte Wanne. Ich konnte sein Alter nicht schätzen, doch was seine Größe anging, war er irgend etwas zwischen eins fünfzig und eins sechzig. Er wog mindestens vierhundert Kilo. Außer abgewetzter grauer Unterwäsche und Socken hatte er nichts an. Schweiß glänzte auf den Speckrollen und in den Falten seiner Haut.

»Dios«, schrie er ein ums andere Mal und knurrte dann tief in seiner Kehle, wenn eine weitere Welle des Schmerzes ihn traf.

»Spricht hier jemand ein bisschen Englisch?« – ¿Un poquito ingles?

Der kleine Junge trat zu mir und schüttelte den Kopf.

Ich kniete neben dem Mann nieder. »Können Sie mich verstehen, Sir? Wie heißen Sie? Ähm … ¿se llama?«

»Raphael DeLeon.« Die Frau stand im Türrahmen, sie weinte immer noch.

»Señor DeLeon, me llama Dr. Chinn. Sie müssen sich hinlegen, damit ich Sie untersuchen kann und weiß, was Ihnen fehlt.«

Aber entweder verstand er mich nicht oder er konnte vor lauter Schmerz nicht tun, was ich ihm sagte. Irgendetwas schien mit seinem Bauch nicht in Ordnung zu sein, so wie er ihn festhielt. Als ich meine Hand über die verschwitzte Wölbung seines Unterleibs gleiten ließ und ihn abtastete, schrie er auf und schlug mit den Fäusten um sich, sodass er fast meine Nase traf.

»Sollen wir ihn festhalten, Chinn?«, fragte Andrew.

»Nein. Mir wäre lieber, wir könnten ihn irgendwie für eine genauere Untersuchung ins Krankenhaus bringen. Ich kann hier nicht wirklich etwas machen. Was denkt ihr, passt er durch die Tür?«

Robert warf einen Blick zu Andrew, der sich am Kopf kratzte und mich voller Zweifel ansah. Dann schauten wir alle drei auf die Bahre aus Leintuch, die die beiden zwischen sich hielten.

»Wir werden Unterstützung nötig haben.«

Also holten wir die Männer vom Treppenaufgang, die sehr gern mithalfen, weil sie hier echte Arbeit verrichten konnten und mit bloßen Händen etwas richtig Schweres bewegen mussten. Wir riefen im Krankenhaus an, und vier zusätzliche Helfer kamen mit Tragen. Robert hielt einen Mann an, der einen Lieferwagen mit tiefliegender Ladefläche fuhr, und gab ihm Geld aus eigener Tasche, um das Fahrzeug benutzen zu können. Alles in allem benötigten wir dreizehn Personen, eine Axt und einen leeren Kohlenlaster, um Raphael DeLeon in die Notaufnahme im Harlem Hospital zu bringen.

Ich klingelte an der Nachtglocke am Hintereingang, und nach wenigen Minuten öffnete mein Tutor, Dr. Sterling Fields. Er war Leiter des medizinischen Ausbildungsprogramms, und alle neunzehn Interns, darunter auch ich, unterstanden ihm. Fields war ein aufbrausender, rotgesichtiger Mann mit opulentem Bauch und einer rahmenlosen Brille, die oben auf seinem lichten, silbernen Haar saß. Wenn er unkonzentriert war oder sich unbeobachtet glaubte, legte er seine diversen Klemmbretter und Unterlagen auf seinen Bauchansatz und seufzte wie ein gebrochener, alter Mann. Er war alt. Und auch gebrochen. Aber ich hatte den Verdacht, dass das, was ihn so wütend machte – wütend auf sich selbst, seine Patienten, seine Mitarbeiter und insbesondere mich –, nicht die Tatsache war, in diesem gebrochenen Zustand leben zu müssen, sondern nicht die Kraft zu haben, das wirksam zu verbergen.

Dr. Fields hasste mich. Er suchte nach Möglichkeiten, grausam zu sein. Wenn ich an bestimmten Tagen keinen einzigen Fehler machte und er nicht einmal einen noch so sehr an den Haaren herbeigezogenen Grund finden konnte, ließ er mich einfach links liegen.

Während meine Leute Mister DeLeon in das Untersuchungszimmer schoben, versuchte ich mich zu sammeln. Eine Gruppe Assistenzärzte scharte sich um ihn, manche grinsten bereits hämisch.

»Nun, was haben wir denn hier, Dr. Chinn?«

»Das ist, ähm, Mister Ralph, ich meine Raphael DeLeon. Hispanoamerikaner, männlich, Alter ungewiss, ich schätze vierhundert Kilogramm. Er hat starke Bauchschmerzen.«

»Sehr gut, Doktor. Aber lassen Sie doch zur Abwechslung mal die Raterei und das Umhertasten im Dunkeln.«

Die anderen kicherten und stießen sich an.

»Das wird gut«, sagte ein Assistenzarzt namens Edward. Die beiden Männer links und rechts von ihm grinsten.

»Nun, Sir«, fing ich an, »um ehrlich zu sein, ich konnte nicht feststellen, was Mister DeLeon fehlt. Die Bedingungen in der Wohnung … waren nicht eben … förderlich … für eine richtige Untersuchung. Sein Puls ist leicht erhöht und er hat leichtes Fieber, doch es gibt … eine Sprachbarriere …«

»Wie bitte? Eine Sprachbarriere? Ich bitte Sie, Dr. Chinn. Ich dachte, Sie alle sprechen die gleiche Sprache.«

Offenes Gelächter jetzt. Raphael starrte mich ängstlich an. Er wandte die Augen nicht von meinem Gesicht.

»Also sehen wir mal. Haben Sie seinen Blinddarm schon geprüft, Dr. Chinn?«

Seinen Blinddarm! Wie konnte ich das nur übersehen? Oh mein Gott. Ich Idiot.

»Äh, nein, Sir.«

»Nein? Haben Sie Nein gesagt? Ein Mann wälzt sich vor Schmerz und hält sich den Unterleib und Sie vergessen, seinen Blinddarm zu überprüfen?«

»Sir, ich, äh …«

»Ich glaube Ihnen nicht. Was haben Sie denn zwei Jahre lang hier gemacht? Vielleicht sollte ich Ihnen die Behandlungsbefugnisse wieder entziehen und Sie ein paar Toiletten putzen lassen, dann fühlen Sie sich vielleicht wohler, hm?«

Das Lachen hörte auf. Niemand wagte, sich zu rühren. Es war, als ob alle verdunstet wären.

Ich war allein.

Dr. Fields hob eine Hautfalte an und berührte darunter die rechte Seite, direkt oberhalb des Geschlechts. Als der Arzt die Stelle berührte, brüllte Mister DeLeon, bäumte sich auf und versuchte, sich vom Tisch zu werfen. Vier Assistenzärzte sprangen schnell an Dr. Fields’ Seite und drückten Raphael nach unten. Fields stocherte weiter und wollte den Mann schon auf die Seite drehen, als ihm etwas auffiel. Er stieß in Raphaels gewaltigen Bauch. Der riesige Mann kreischte auf und fing an zu beten.

Dr. Fields zog seinen Plastikhandschuh ab und wandte sich an eine Schwester, die in der Tür stand.

»Machen Sie den Mann fertig zur Operation, Dolores. Jetzt gleich.«

Zu mir drehte er sich und sagte: »Nun, Dr. Chinn, es sieht so aus, als wäre das doch keine Blinddarmentzündung.«

»Was ist es denn?«, fragte ich. Ich hasste meine dünne Piepsstimme. Kratzig wie bei einem Kind, und das vor all den Männern.

»Es sieht so aus, als hätte Mister DeLeon einen niedlichen kleinen Einschuss, zwanzig Zentimeter unterhalb und acht Zentimer rechts von seinem Bauchnabel.«

Er ließ das Gewicht, das Ausmaß meines Fehlers im Bewusstsein der versammelten Männer gemütlich Platz nehmen. Dann verließ er den Raum, ohne sich mir zuzuwenden, hielt jedoch noch einen Moment inne und wunderte sich. »Wie um alles in der Welt, Dr. Chinn, schafft man eine Fehldiagnose bei einer Schusswunde?«

Die Tränen warteten nicht, bis ich zu Hause war. Wenigstens konnte ich sie in meinem Kopf zurückhalten, bis ich die Metalltür hinter mir schlagen hörte und im Wind das bewegte Wasser des Flusses riechen konnte. Mein Vater wirbelte mit in diesem Wind. Er war die ganze Nacht bei mir gewesen – im Schleifen meines Kleides auf den Treppen, im Schatten der flackernden Kerze und in den angstvollen Augen, die in mir etwas gänzlich Neues sahen. Er war auch tief im Inneren der Augen, die überhaupt nichts sahen.

Meine Mutter war auch in dem Wind. Ihre Stimme begleitete mich nach Hause.

Ich hatte mich vor Fields selbst gedemütigt, weil ich wusste, dass er mich längst aus dem Ausbildungsprogramm entfernen wollte. Ein Teil von mir, derjenige, der mit jeder Kränkung, jeder Abfuhr, jedem ›Streich‹ auf meine Kosten größer wurde, riet mir, es damit gut sein zu lassen und einfach wegzugehen. Aber es gab auch einen anderen Teil, der Fehler und Unschlüssigkeit sah und sagte: Was erwartest du denn? Ich wusste nicht, was ich diesem Teil erwidern sollte. Ich wollte mit mir selbst über mein Problem streiten. Da eine Lösung zu finden, konnte doch nicht so schwer sein.

Ich schleppte mich heim und blieb für einen Moment vor unserer Wohnungstür stehen, um meinen müden Gesichtsausdruck aufzusetzen. Ich musste sicherstellen, dass meine Maske fest saß, damit Mutter sie nicht runterziehen und dahintersehen konnte. Wie hätte ich ihr sagen können, dass ich es vielleicht doch nicht verdient hatte, eine Ärztin zu sein? Womöglich hatte doch Papa recht gehabt und nicht wir beide.

»May? Bist du’s?«, rief Mama durch die Tür. »Was machst du?«

Sie zog, ich drückte, und beinahe knallten wir mit den Köpfen aneinander. Mama lachte und zog mich hinein. Zum Glück hatte sie es an diesem Morgen eilig. Sie sah mich kaum an.

»Ich muss heute früher da sein, weil mir ein paar Stunden fehlen. Misses Dawson gibt eine Party, du weißt, was das heißt.«

Schuld breitete sich in meinem Brustkorb aus. Neben allem anderen hatte Mama auch noch Herzbeschwerden. Dr. Jackson hatte ihr befohlen, mit der Arbeit ganz aufzuhören, weil sie ihr Herz zu sehr belastete. Der Druck könne sie umbringen. Sie warf ihn aus dem Haus und riet ihm, keine Märchen mehr zu erzählen, sonst würde sie sich ernsthaft mit ihm befassen müssen. Und wenn der Fall einträte, hätte er nichts mehr zu lachen.

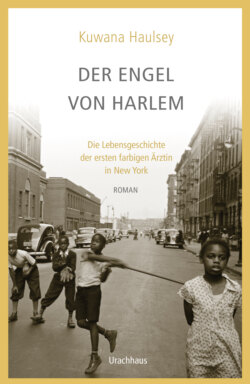

Mama arbeitete sechs Tage die Woche vom Morgengrauen bis fünf Uhr abends, um mich zu unterstützen. Mein Vater hatte mir seit zehn Jahren keinen Bissen in den Mund gesteckt. Sie machte das. Und sie tat es, weil sie einen Traum hatte, einen Traum für mich. Ich sollte die erste schwarze Ärztin New York Citys werden. Natürlich hatten schon ein paar Frauen im 19. Jahrhundert auf Long Island und draußen im Brooklyn County praktiziert. Aber hier in der City, wo ich lebte, hatte es so etwas noch nie gegeben. Bis ich kam.

Mama, ich habe heute fast einen Mann getötet. Ich sah einen sterben, und dann – vielleicht weil ich nicht wollte, dass er einsam ist – versuchte ich, ihm Gesellschaft zu schicken. Ich weiß nicht, ob ich das noch weitermachen kann.

Was ich sagte, war: »Also bis nachher, Mama.«

»Papa kommt heute Abend nach Hause. Sie sagen, er wird wieder gesund, aber er muss sich eine ganze Weile ausruhen. Und du musst ihn jeden Morgen rasieren, May.«

»Warum? Warum denn ich?«

Mama sah mich scharf an. »Na, ich mach’s nicht. Dieser Mann geht mir so was von auf die Nerven. Der Doktor meint, er hat schon ziemlich lange böse Schmerzen. Und sagt er etwas? Natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach. Und Gott weiß, dass William Chinn nie etwas Einfaches machen kann. Ich schwöre, ich kann diesen Mann im Moment nicht ansehen. Du musst ihn rasieren und anziehen, bis es ihm besser geht und er es selber machen kann. Du weißt, wie stolz er ist. Wenn niemand von uns es tut, probiert er es selbst und tut sich noch weh. Und ich mach’s nicht, also bleibst nur du übrig.«

Sie küsste mich auf die Stirn und eilte zur Tür hinaus, bevor ich widersprechen konnte. Was blieb mir also anderes übrig?

So pflegte und kleidete ich meinen Papa jeden Tag, sechs Wochen lang, bis es ihm besser ging und er aufstehen und auf eigenen Beinen umhergehen konnte. Das Einzige, was er in der ganzen Zeit zu mir sagte, war Gu’n Morgen.

Ich erwiderte den Gruß stets höflich und bemühte mich, ihm weder zu lange in die Augen zu sehen noch ihn zu schneiden. Seit Jahren hatten wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht, und in gewisser Weise fing ich an, das zu genießen.

In gewisser Weise.

Es war nämlich auch ziemlich anstrengend. Ständig musste ich auf der Hut sein, denn die Enttäuschung, die Bitterkeit, war immer auf der Lauer und bereit, hereinzukriechen.

Ich musste mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass es zwischen uns nicht immer so gewesen war.

Es hatte eine Zeit gegeben, vor vielen Jahren, da hatten wir drei uns sehr geliebt.