Читать книгу Der Mann, der überlebte - Lawrence Elliott - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеII. Ein Rennpferd als Lösegeld

„Ich h-hab die Rosen umgepflanzt, Ma’am ... In die S-S-Sonne ... Rosen brauchen S-S-Sonne, Ma’am.“

Carvers George

Es war eine schlimme Zeit. Das Land stöhnte unter dem Krieg zwischen Norden und Süden. Den Farmern und Präriebewohnern Missouris schien es, als hätte sich alles Leid Amerikas zwischen den Grenzen ihres Staates eingenistet. Die meisten von ihnen besaßen einen Sklaven oder auch zwei, damit sie beim Pflügen des widerspenstigen Bodens Hilfe hatten, aber trotzdem hielten sie es mit Abe Lincoln und den Unionstruppen. Und nun waren ihre Prärien Niemandsland, ihre Äcker Schlachtfelder geworden. Freischärler aus dem freien Kansas und Buschklepper aus dem sezessionistischen Arkansas ließen das Land in unaufhörlichen Kämpfen ausbluten. Partisanen und Banditen zogen plündernd und mordend umher. Sie kamen in der Nacht, verbrannten Häuser und Ställe und die Ernte auf den Feldern, ohne lange zu fragen, wessen Besitz da in Flammen aufging. Sie stahlen Lebensmittel und verschleppten Sklaven nach Louisiana und Texas, wo man sie zu kriegsbedingten Wucherpreisen versteigerte.

Auf dem Ozark-Plateau, in der Nähe der Siedlung Diamond Grove, bekam Moses Carver die Schreckensherrschaft der Peitsche zu spüren. Maskierte Männer galoppierten in einer Winternacht auf seinen Hof, legten ihm Daumenschrauben an und hängten ihn in einen Walnussbaum. Sie peitschten ihn aus und verbrannten ihm die nackten Fußsohlen mit glühenden Kohlen, während seine Frau Susan von ihnen festgehalten wurde und sich vor Hilflosigkeit und Angst wand. Immer wieder schrien ihn die Männer an: „Wo hast du dein Geld versteckt? Wo sind deine Nigger, du Yankee-Heuchler?”

Sein Körper schrie nach Hilfe, aber über die Lippen von Moses Carver kam kein Laut. Das Wenige, das er besaß, hatte er sich unermüdlich und fleißig erarbeitet und er hatte einen stahlharten Kern: Lieber wollte er sterben, als diesen Terroristen nachzugeben. Kurz darauf hielten die Maskierten das aufgeregte Stampfen der Pferde im Stall für nahende Truppen. Rachedurstig und frustriert setzten sie eine leere Scheune in Brand und verschwanden dann in der Dunkelheit.

Susan machte ihren Mann von dem Walnussbaum los. Sie legte ihm Wegerichblätter auf die verbrannten Fußsohlen, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Keiner von beiden sprach, bis Moses schließlich zu seiner Frau sagte, sie solle die Sklavin Mary mit ihren kleinen Kindern aus dem Versteck unter dem Melkhaus holen. Dann saß Moses allein in seinem Blockhaus. Sein Atem ging schwer, während die Flammen der brennenden Scheune vor dem einzigen Fenster der Hütte flackerten und tanzten. Moses dachte darüber nach, wie irrsinnig das alles war. Er hatte so schwer gearbeitet! Er hatte der Trockenheit, den Unwettern und der bitteren Einsamkeit hier im Grenzland getrotzt. Und dass jetzt Männer, die doch Menschen waren wie er selbst, absichtlich sein Lebenswerk vernichteten, konnte er nicht begreifen.

Denn Moses Carver spürte, dass es noch nicht vorbei war. Die nächtlichen Reiter würden wiederkommen.

Er war in den mittleren Jahren, ein hagerer, bärtiger Mann, dessen Kraft seinem furchigen Gesicht anzusehen war – fast 150 Jahre weit konnte er seine Ahnenreihe zurückverfolgen, bis zu der Zeit, als seine Vorfahren auf der Suche nach Freiheit und Chancen von England in die Neue Welt aufgebrochen waren. Eine Generation nach der anderen war weiter westwärts in jungfräuliches Land vorgedrungen. Moses war 1812 an der Grenze von Ohio geboren worden und mit zwanzig zog auch er weiter. In Illinois heiratete er Susan Blue und gemeinsam fuhren sie stromabwärts nach Missouri, überquerten die Prärie und erreichten endlich die Walnussbäume und grünen Weiden am Fuße der Ozark Mountains. Hier, dicht an der Grenze zu Arkansas, erwarben sie ein Stück Land von 160 Morgen.

Es war ein unerbittliches Leben. Ein eiskalter Winterwind wehte von den Bergen herunter und im Sommer schien es keinen Schutz vor der sengenden Hitze zu geben. Ihr einziges Kind, ein kleines Mädchen, verloren sie schon wenige Tage nach der Geburt und es hatte Gott nicht gefallen, ihnen ein zweites zu schenken.

Doch Moses Carver war ein unerbittlicher Mann. Er kämpfte mit Wind, Boden und Sonne. Er baute ein festes Blockhaus und rodete mit Susans Hilfe das Land. Wo einst Wildnis gewesen war, lag jetzt eine ansehnliche Farm. Er züchtete Pferde, gute Pferde, und andere Siedler in der Umgebung sagten, Moses Carver sei der anständigste und fleißigste Mann in ganz Newton County.

Aber er hatte seltsame Ideen. Zum Beispiel hielt er nichts vom Kirchgang, doch er hatte ein Stück Land als Friedhof für die Toten von Diamond Grove hergegeben und in feierlicher Stille dabeigestanden, als der Pfarrer es weihte. Er wetterte auch laut gegen die Sklaverei und behauptete, sie sei sündig und unmoralisch. Und doch hatte er selbst ein Mädchen als Sklavin gekauft.

Niemand, nicht einmal Susan, wusste, welche inneren Kämpfe es ihn gekostet hatte, Geld für einen anderen Menschen zu zahlen. Er besaß keine Feldarbeiter wie die anderen Farmer. Mit den eigenen Händen und gelegentlich angeheuerten Helfern, die auf der Durchreise waren, hatte er all die mühsame Arbeit geleistet, die getan werden musste, und so sollte es auch immer bleiben, schwor er. Aber seiner Frau machte die Einsamkeit der langen Jahre allmählich zu schaffen. Susan hatte ihn gebeten, ihr ein Mädchen zu besorgen, das ihr bei der Hausarbeit helfen und mit dem sie sich während der endlosen Stunden unterhalten konnte, wenn ihr Mann auf den Feldern war. Und so war Moses vor sechs Jahren zu seinem Nachbarn Colonel James Grant gegangen und hatte 700 Dollar für Mary gezahlt. Damals war sie 13 gewesen, ein liebes, aufgewecktes Mädchen, das bei der Arbeit sang. Schon bald war es, als hätte Mary schon immer zur Familie gehört. Als dann Kinder kamen, zählten auch sie selbstverständlich zum Haushalt der Carvers, wenn sie am Leben blieben. Zwei kleine Mädchen lagen am Fuße des Berges begraben, wo auch Susans eigenes Kind zur Ruhe gebettet worden war. Aber die Tatsache, dass er Mary gut behandelte, hatte Moses’ Gewissen nicht gänzlich beruhigt. Sklaverei blieb Sklaverei und ob man nun einen Menschen oder hundert kaufte, das war kein Unterschied.

Und nun, an diesem kalten Winterabend, war Moses Carver tief besorgt. Die Banditen würden wiederkommen, daran zweifelte er nicht. Wenn sie das Geld fanden, das er unter dem Bienenkorb versteckt hatte – nun gut. Stahlen sie ihm aber Mary, um sie irgendwo in der Fremde zu versteigern, dann würde er diese Schuld für den Rest seiner Tage mit sich herumschleppen müssen.

Carvers Mary konnte ihre Ahnenreihe noch nicht einmal bis zu ihrer Mutter verfolgen. Wie so viele Kinder ihres Volkes war sie scheinbar ohne menschliches Zutun und ohne Liebe ins Leben gekommen. Jetzt saß sie in der kleinen, aus nur einem Raum bestehenden Hütte, in der sie mit ihren Kindern wohnte, und drückte ihren neugeborenen Sohn an ihre Brust. Fast pausenlos wurde sein kleiner, gebrechlicher Körper von qualvollem Husten geschüttelt. Mary wusste, wenn sie ihn nicht festhielt und ihr eigenes Leben in seinen Leib hineinbetete, würde der Kleine mit Sicherheit sterben.

Sie wiegte sich behutsam auf ihrem Stuhl hin und her, summte eine Melodie und ließ die sanften schwarzen Augen auf dem kleinen Jim und der vierjährigen Melissa ruhen. Sie lagen wach auf ihrem Rollbett und waren noch ganz steif von der Angst, die sie in dem dunklen Kellerversteck gehabt hatten.

„Macht die Augen zu“, sagte Mary. „Schlaft jetzt!“

Aber die Kinder starrten weiter ins Feuer, während die Mutter sich weiter vor und zurück wiegte und das röchelnde Baby an sich gedrückt hielt. Sie fühlte sich älter, müder und erfahrener, als sie es in ihren jungen Jahren hätte sein sollen. Sie glaubte inzwischen, dass dieses Elend ihrem Volk für immer zugedacht war, und sie hatte Angst, dass ihre eigenen Sorgen noch lange nicht vorüber waren. Zwei Babys hatte sie begraben und der kleine Junge, den sie jetzt im Arm hielt, schien sein Leben in ihren Armen aushusten zu wollen. Sie hatte einen guten Mann gehabt. Aber beim ersten Schnee – das neue Baby war noch keine zwei Monate alt – hatte man von der Grant-Farm einen Boten herübergeschickt und ihr ausrichten lassen, dass er tot war.

„Er hat Baumstämme abgefahren“, sagten die Boten mit gesenktem Blick, „und der Ochse ist durchgegangen. Giles ist vom Wagen gefallen und ein Stamm ist über ihn gerollt ...“

Sie sagten wohl noch mehr, denn sie sprachen lange, doch Mary Carver hörte es nicht. Giles war tot. Alles andere spielte keine Rolle. Sie dachte daran, wie er – wann immer er konnte – von der Grant-Farm herübergekommen war und dann neben ihr auf der Schwelle gesessen hatte. Die Nacht war immer etwas weniger finster gewesen, wenn er bei ihr war. Sie dachte an ihre eigene Mädchenzeit auf dem großen Hof zurück, an das rote Steinhaus und an die Hütten dahinter. Dort hatten die Sklaven in den Sommernächten auf dem Boden gesessen und die traurigen Lieder ihrer hoffnungslosen Hoffnung gesungen. Damals hatte Mary ihren Kummer und Schmerz nicht begriffen. Auf kindliche Weise hatte sie Mitleid mit ihnen gehabt, denn sie würden niemals glücklich sein. Aber jetzt verstand sie. Trotz aller Freundlichkeit der Carvers gehörte sie zu diesem Volk – und der Fluch ihres Volkes lag auch auf ihr.

Das Baby hustete und wand sich in ihren Armen, weil es zu ersticken drohte. Mary führte einen Löffel mit Honig und Rainfarn an die Lippen des Kleinen. Er würgte und atmete dann keuchend weiter. Nein, ihr Kummer würde niemals enden. Früher oder später würden die maskierten Männer wiederkommen –– und sie mitnehmen.

Sie kamen in der Woche vor Weihnachten, in einer Nacht, in der pfeifender Wind das Land peitschte. Wie im Traum hörte Moses das Hufgeklapper auf der gefrorenen Straße von Diamond Grove näherkommen. Er sprang aus dem Bett.

„Lauf in den Keller!“, befahl er Susan. Dann humpelte er mit Blasen an den Füßen durch die Dunkelheit zur Hütte und rief: „Wach auf, Mary! Sie kommen!“

Er stieß die Tür auf. Die Reiter waren noch nicht auf dem Hof. Verzweifelt dachte er: Es ist noch Zeit, noch ist Zeit! Doch Mary stand bewegungslos neben dem erlöschenden Feuer. Ihre Augen blickten in die Ferne, als hätte sie nichts gehört und verstanden. Sie hielt das kranke Kind an sich gedrückt. Die kleine Melissa klammerte sich an ihr Nachthemd.

„Im Namen des Himmels, beeil dich doch, Mädchen!“, schrie Moses. „Gleich sind sie hier!“

Sie schien sich zu rühren und noch einmal umzusehen, ehe sie floh. Moses nahm den kleinen Jim vom Bett und versuchte, Melissas Hand zu fassen. Aber die Unruhe hatte das Mädchen erschreckt und so vergrub die Kleine das Gesicht am Bein ihrer Mutter.

„Nimm das Mädchen mit!“, rief Moses, während er zur Tür lief. „Und bleib dicht hinter mir!“

Der eiskalte Wind fegte in die offene Hütte. Verzweifelt suchten Marys Augen den kleinen Raum ab. Sie brauchte warme Kleidung für ihr krankes Kind. Eine Decke! Und die ganze Zeit wurden die polternden Hufe der Pferde lauter. Blind und ziellos lief Mary von einer Ecke in die andere, bis endlich die maskierten Männer in die Hütte einbrachen, das Kind aus ihren Armen rissen und Mary gegen die Hüttenwand schleuderten. Dann banden sie ihr die Hände auf den Rücken, hoben sie auf ein Pferd und warfen ihr einen Schal um die Schultern. Wie betäubt von der plötzlichen Kälte flehte sie zitternd: „Bitte wickeln Sie meine Kleinen gut ein!“

Sie hörte keine Antwort, sondern nur den rauen Atem der Männer, die es eilig hatten, wieder aufzusitzen und fortzukommen. Gleich darauf jagten die Pferde die dunkle Straße hinunter.

„Sie haben sie“, flüsterte Moses seiner Frau zu, als er das Geklapper hörte. „Sonst würden sie nicht so schnell weiterreiten.“

„Mary! Mary!“ Susan Carver weinte in der Dunkelheit des Kellers und hielt den kleinen Jim in den Armen.

Und Moses schloss die Augen und sagte: „Herr, vergib mir.“

Am nächsten Morgen ritt er mit einem zweiten Pferd am Halfter nach Diamond Grove, um einen Mann namens Bentley aufzusuchen. Gegen Ende der schlaflosen Nacht war ihm der Gedanke gekommen, dass es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gab, Mary zu retten. John Bentley war früher selbst mit den Buschkleppern geritten, behaupteten die Leute, wenn er sich auch jetzt als Unionist bezeichnete. Es konnte doch sein, dass er wusste, wo er die nächtlichen Räuber einholen konnte. Jetzt, als er vor Bentley stand, verlor Moses Carver nicht viele Worte.

„Heute Nacht haben sie mir Mary und zwei von ihren Kindern gestohlen, Bentley. Ich will mich nicht in deine Angelegenheiten mischen, aber wenn du weißt, wo sie geblieben sind, zahle ich gut, wenn du ihnen nachreitest. Nimm Pacer mit. Es ist eines meiner besten Pferde. Kauf Mary dafür frei.“

Bentley fuhr sich mit dem Handrücken übers Kinn. „Was habe ich davon?“, fragte er.

„Bring mir das Mädchen zurück, dann gebe ich dir 40 Morgen Waldland“, versprach Moses Carver.

So einigten sie sich, und noch am Vormittag ritt Bentley gen Süden. Dann wurden für Moses und Susan Carver die Stunden lang. Jede fallende Walnuss klang wie Hufschlag und im winterlichen Dämmerlicht konnte ein windgebeugter Busch aussehen wie ein Mädchen, das sich vor Kälte krümmte und endlich heimkam. Als die Nacht hereinbrach, saßen die Eheleute stumm beim Feuer. Der zweijährige Jim spielte zu ihren Füßen. Es gab nichts zu sagen, nichts zu tun. Sie konnten nur warten.

Sie warteten fünf Tage. Weihnachten kam und ging. Es war eine düstere, freudlose Zeit. Moses stellte sich vor, wie Bentley jetzt vielleicht in einer Bar in Arkansas hockte, sich mit dem Handrücken übers Kinn fuhr und seinen Kumpanen lachend erzählte, dass ein blöder Yankee-Farmer ihm ein Pferd im Wert von 300 Dollar geschenkt hatte, weil er sich einbildete, Bentley würde hinter einer Bande von Buschkleppern herreiten, die dem Mann sein Sklavenmädchen gestohlen hatten. Dann aber, am sechsten Tag, war draußen im kalten Regen wirklich ein Geräusch vor dem Haus zu hören. Moses lief zur Tür und Susan versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen. Es war Bentley. Er war allein, ritt sein eigenes Pferd und führte das Rennpferd hinter sich am Halfter.

Stumm und reglos sahen sie zu, wie Bentley abstieg und ins Haus gestapft kam. Bei jedem Schritt zog er eine Tropfenspur hinter sich her. Dann holte er ein nasses, schmutziges Bündel unter seiner Jacke hervor und streckte es den Carvers entgegen, doch keiner von ihnen griff danach. „Das ist alles, was ich habe“, sagte Bentley. „Ob es noch lebt, weiß ich nicht.“

„Das Baby!“, schrie Susan auf und riss das triefende Bündel an sich. Mit zitternden Fingern zog sie die Lumpen auseinander und sah in das verzerrte dunkle Gesichtchen des Kleinen. Die Lippen und Augenlider waren fast blau. Das Kind lag ganz still in Susans Armen, wie ein neugeborener Sperling, der im Nest gestorben war.

Susan lief, um etwas Milch aufzuwärmen, dann sank sie neben dem Herd auf die Knie und streifte das nasse Leinen von dem dürren kleinen Körper. Nackt hielt sie ihn so dicht ans Feuer, wie sie nur wagte. Sie drückte seine kleine Brust, ließ Moses nach der Milch laufen und nach einem Löffel Zucker, den er darin verrühren sollte. Während sie einen Löffel der Flüssigkeit an die blauen Lippen führte, war ihr Gesicht ganz angespannt und blass, denn die Milch rann dem Jungen übers Kinn. Dann aber regte er sich, schluckte, weinte leise und tastete mit den Lippen nach mehr.

„Er lebt! Wenigstens lebt er noch“, sagte Susan mit Tränen in den Augen.

John Bentley stand dabei und sah entgeistert zu. Er konnte sich nicht erklären, warum sich jemand so über ein krankes Sklavenbalg aufregen konnte. Doch als er dann sprach, klang seine Stimme sanft. „Das mit dem Mädchen tut mir leid. Ich konnte die Bande nicht einholen.“ Mit dem Daumen deutete er auf das wimmernde Kind und sagte: „Ich glaube, dafür kann ich dein Waldland nicht annehmen, Moses.“

Moses versuchte den Blick von dem schrecklichen Bild am Herd abzuwenden. Das Leben des Babys hing nur noch an einem seidenen Faden und Susan kämpfte erbittert, damit dieser Faden nicht abriss. Vorsichtig gab sie Tropfen um Tropfen gezuckerter Milch zwischen die Lippen und wartete geduldig, wenn der kleine Körper vom Husten geschüttelt wurde. „Ganz ruhig, ganz ruhig, mein Kleiner!“

„Behalte das Pferd!“, sagte Moses zu Bentley. „Du hast dein Bestes gegeben und wenigstens den Jungen zurückgebracht.“

Bentley nickte. Es war ihm recht.

„Weißt du, wohin sie geritten sind?“, fragte Moses.

„Nach Süden, weit nach Süden. Ich bin ihnen durch halb Arkansas nachgeritten, aber sie waren mir immer noch um einen Tag voraus und hatten es anscheinend sehr eilig, zum Mississippi zu kommen.“ Im Bergland habe er ihre Fährte verloren, sagte er, und dann sei er endlich umgekehrt. Zuerst habe er unterwegs gehört, Mary sei tot, aber dann habe man ihm auch wieder gesagt, sie sei an nordwärts ziehende Soldaten verkauft worden. „Aber ich glaube, sie war immer noch bei den Dieben. Man wird sie weiter unten am Fluss verkaufen. Sie und ihr anderes Kind.“

„Und der Junge?“, fragte Moses mit bebender Stimme. „Wo hast du den Jungen ...“

„Ach den ... Den haben sie ein paar Frauen in der Nähe von Conway gegeben. Er ist ja doch nichts wert.“

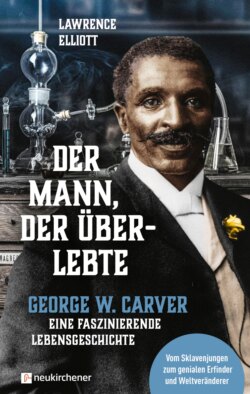

Er wurde George genannt, Carvers George; sein erstes Jahr war ein einziger Kampf ums Überleben. Weil er kränklich und schwach war, bekam er alle nur erdenklichen Kinderkrankheiten und jede davon brachte ihn an den Rand des Todes. Aber durch Susans beharrliche Pflege und eine unerklärliche Zähigkeit in der schwachen Brust des kleinen Jungen war es schließlich geschafft. Er hatte seine scheinbar unausweichliche Bestimmung überwunden. Der ständige Husten hatte allerdings seine Stimmbänder angegriffen und jetzt klang seine Stimme wie das Zirpen eines verängstigten Vogels. Und irgendeine unbewusste Erinnerung, vielleicht dieselbe Furcht seiner Vorfahren, die auch Mary gequält hatte, lähmte seine Zunge, so dass er mitleiderregend stotterte. Er war fast drei Jahre alt, ehe er die Stube ohne fremde Hilfe durchqueren konnte und dieses Abenteuer ließ ihn vor Erschöpfung und Triumph keuchen. Aber er lebte, und das war der größte Triumph von allen!

Der Krieg endete. Die niedergebrannten Ställe wurden wieder aufgebaut, die Felder bestellt. Bald regte sich in der Frühlingssonne das erste Grün.

„Ihr seid jetzt frei“, sagte Moses Carver zu George und dessen älterem Bruder Jim. „Alle Sklaven sind jetzt frei. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt!“

George verstand nicht und Jim grinste nur.

„Tante Susan und ich, wir hätten euch gern weiter bei uns wie bisher. Aber vergesst nicht, ihr müsst nicht bleiben. Die Sklaven sind frei!“

Jim nickte und damit war alles gesagt. Am Abend krochen die beiden Jungen auf den Dachboden des Blockhauses und schliefen auf ihren mit Maishülsen gefüllten Säcken, wie sie es immer getan hatten. Es sollte noch lange dauern, bis Carvers George herausfand, was Onkel Moses gemeint hatte und was es bedeutete, frei zu sein. Jim sollte es niemals erfahren.

Jim war bald kräftig genug, um die Schafe zu scheren und beim Heumachen und Melken zu helfen. Moses, der sich nun schon den Sechzigern näherte, war froh, den starken dunkelhäutigen Jungen neben sich auf den Feldern zu haben. George hingegen hatte noch immer Mühe, sich ans Leben zu klammern und verließ nur selten die Küche. Noch immer sah er wie ein verkrüppelter Vogel aus. Die dunklen Augen waren zu groß für das noch dunklere Gesicht, seine Arme und Beine dürr wie Schilfrohr. Den ganzen Tag über folgte er Tante Susan auf Schritt und Tritt und ahmte ihre Bewegungen nach, wenn sie den Fußboden wischte oder die Zinnteller abwusch.

„Hier!“, sagte die Tante eines Morgens und gab ihm einen Besen. „Es ist Unsinn, wenn du das alles für nichts und wieder nichts machst!“

Er war begeistert und fegte mit Schwung, und wenn ihre Blicke sich trafen, beantwortete er ihr Grinsen, indem auch er grinste. Im Laufe der Monate übernahm er auch andere Arbeiten: Waschen, Geschirrspülen und sogar Kochen. Alles tat er hingebungsvoll und manchmal summte er dabei eine Melodie, die in Susan die schmerzliche Erinnerung an seine Mutter weckte. Hin und wieder, wenn Susan im Garten oder beim Brunnen war, glaubte George, sie könnte ihn nicht hören. Dann erfand er Texte für seine Melodie. Er sang sie mit seiner kleinen, hohen Stimme, ganz ohne zu stottern.

Es gab immer viel zu tun, denn die Farm an der Grenze war eine Welt für sich. Katastrophen wären vorprogrammiert gewesen, hätte man sich auf irgendwen oder irgendetwas außerhalb des eigenen Zaunes verlassen müssen. George sah zu, wie Tante Susan Wolle oder Flachs für die Kleider spann, und bald drehte er selbst eifrig die Spindel. Er lernte, wie man Felle gerbt, Schuhe näht und Schinken räuchert. Gemüse musste gesät, geerntet und eingekocht werden, Kerzen wurden gezogen und Gewürze gemahlen. War jemand krank, so musste man Wurzeln ausgraben, aus denen Tante Susan Medizin braute. Nichts wurde verschwendet. Nur Zucker und Kaffee kamen aus der Stadt. Diese Jahre der Sparsamkeit und der Findigkeit sollten das Leben des Jungen entscheidend prägen.

Seine Neugier war unersättlich, sein Lerneifer ließ niemals nach. Es kam ihm nicht in den Sinn, es merkwürdig zu finden, dass ein Junge Frauenarbeit tat. Die Arbeit musste getan werden und mit seinen flinken Händen und seinem wachem Verstand versuchte er fast alles. Eines Nachmittags sah er Tante Susan beim Stricken zu und sagte dann: „D-Das k-k-kann ich auch!“ Mit einer Truthahnfeder vom Hof und einem aufgeribbelten Fausthandschuh saß er neben ihr und brachte sich selbst das Stricken bei. Bis zum Sommer konnte er auch häkeln und sticken. Wenn Tante Susan eine komplizierte Patchworkdecke begann, brauchte sie ihm nur zu erklären, wie das Ganze am Ende aussehen sollte. Dann fingen beide an unterschiedlichen Ecken an und nähten jeden Stofffetzen, der ihnen in die Finger kam, zusammen, und am Ende konnte Moses nicht unterscheiden, welche Nähte von George und welche von seiner Frau stammten.

Moses hatte einen besonderen Grund, sich über die Geschicklichkeit des Jungen zu freuen. Seit Wochen drückten ihn seine Arbeitsschuhe. „Ich bin nun mal kein guter Schuster“, sagte er brummig und schnitt sogar die Fersen aus den Socken, um sich Erleichterung zu verschaffen. Trotzdem humpelte er und fluchte, und verarztete jeden Abend riesige Blasen. An einem dieser Abende nahm George beide Schuhe völlig auseinander, änderte die Fersen, nähte sie wieder zusammen und flickte dann die selbstgesponnenen Socken, so dass niemand sehen konnte, dass sie einmal zerschnitten gewesen waren. Dann sagte er: „V-Versuch mal, Onkel Moses!“ Die Schuhe passten genau und machten keinen Ärger mehr.

Oft saßen Tante Susan und George auf der Bank neben der Regentonne, sie eine alternde, weißhaarige Frau, er ein schmächtiger schwarzer Junge, und nähten gemeinsam im Dämmerlicht, bis Onkel Moses und Jim von den Feldern kamen. George fragte dann wohl, wohin die Sonne ging, wenn sie hinter den Hügeln verschwand, woher der Regen kam und warum die Rosen an der Tür gelb, die unter dem Fenster aber rot waren. Manchmal erzählte Susan ihm von seiner Mutter und dann hörte er ganz still zu. „Sie war flink wie du. Lesen konnte sie nicht, aber sie hatte ein gutes Gedächtnis. Wenn wir ein Rezept aus dem Almanach einmal ausprobiert hatten, kannte sie es auswendig.“

Wieder kam ein Frühling und George genoss es, in den Wald zu gehen. Er hatte dort eine verborgene kleine Lichtung entdeckt, auf der die Natur alle ihre Wunder vorführte, wenn ein Mensch nur sehen und hören wollte. Er spähte unter die Baumrinde und beobachtete die krabbelnden Insekten. Er studierte die Wildblumen, die sich an die Sonne drängten, und jene, die den Schatten suchten. Er lauschte auf das Quaken der Frösche, das Zwitschern der Vögel, und er spürte in sich das Verlangen, diese geheimnisvolle, vielfältige Welt kennen und verstehen zu lernen. Warum flohen die Nachtfalter vor der Sonnenwärme? Warum konnten die Lilien ohne Sonne nicht leben? Warum lieferten Wurzeln, die einander genau glichen, eine so verwirrende Vielfalt farbiger Blüten? Was wurde aus dem weichen, weißen Flaum, der aus den Kapseln der Seidenpflanze kam?

George liebte das Gefühl warmer Erde in seinen Händen. Jahre später erinnerte er sich daran und sagte: „Die Leute töten ein Kind, wenn sie ihm befehlen: ,Fass den Dreck nicht an!‘ Im Dreck steckt doch das Leben!“ Selbst an den finstersten Tagen fürchtete er sich im Wald nicht und schon bald war er auf der Lichtung eher zu Hause als im Blockhaus der Carvers. Die Stunden verflogen, wenn er auf den Knien lag, einen Farnzweig betrachtete und die Tapferkeit bewunderte, mit der ein neuer Trieb sich durch die Schicht toter Blätter vom letzten Winter zwängte. Farne, Blumen und Kürbisse wurden für ihn die Spielzeuge und Freunde, die er nie gehabt hatte. Er spielte und sprach mit ihnen. Die Entdeckung eines neuen Pflänzchens oder einer neuen Blüte ließ sein Herz schneller schlagen.

Vorsichtig schloss er nun auch Freundschaft mit Tante Susans Pflanzen. Er goss die Wicken und knipste welke Blüten von den Geranien. Einmal sah Jim, wie George sich mit den gelben Rosen an der Tür beschäftigte. „Was machst du mit den Blumen?“, fragte er.

„Ich liebe sie“, antwortete George.

Unter seinen Händen erblühten die Rosen und die Geranien schienen nie zu verblassen. Als Mrs Baynham zu Besuch kam und klagte, ihre Rosen sähen niemals so herrlich aus wie die von Susan Carver, versprach Tante Susan, George zu ihr zu schicken. „Das liegt nämlich nur an ihm“, sagte sie. „Er hat eine besondere Art, mit wachsenden Dingen umzugehen.“

Und so kletterte George eines Sommertages über den Zaun und lief querfeldein zum Hause von Mrs Baynham, das einmal Colonel Grant gehört hatte. Hier hatten seine Eltern gelebt. Er versuchte sich vorzustellen, wie sie über die Felder gelaufen waren. Aber es fiel ihm schwer, vor seinem geistigen Auge das Bild einer Mutter oder eines Vaters entstehen zu lassen, und bald lenkte das große rote Steinhaus ihn von diesem Versuch ab. Ehrfürchtig umkreiste er es. In der Mittagshitze war alles still, und es kam George vor, als wäre er allein in einem fremden Land. Es gab nur ihn und das mächtige Haus – und die Rosen. Er fand sie an der Nordwestseite und wusste sofort, warum sie so kümmerlich waren. Nur in den frühesten Morgenstunden konnte die Sonne sie erreichen. In einer guten Stunde hatte er sie umgepflanzt und begossen und bei der Arbeit sein seltsames kleines Lied gesummt. Dann ging er zur Hintertür, um Mrs Baynham zu suchen.

Die Küche war ebenso menschenleer wie der Hof. Aber im Haus war es einladend kühl und fast gegen seinen Willen trugen ihn die Füße durchs Esszimmer zur Eingangshalle. In der vornehmen Stille wagte er kaum zu atmen. Die Wände waren gestrichen, die Möbel glänzten, und als er nun in der Tür zum Salon stand, sah George etwas, das ihn mehr als alles andere staunen ließ: Überall im Raum hingen Bilder. Herrliche Bilder von Wäldern und Blumen. Selbst die bärtigen alten Männer, die auf ihn herunterblickten, schienen George wunderschön. Hungrig ging er von einem Gemälde zum anderen, als wollte er sich jeden Pinselstrich und jede Farbe einprägen. So sehr war er in diesen Zauber versunken, dass er Mrs Baynham erst bemerkte, als sie hinter ihm stand und sagte: „Gefallen dir die Gemälde, George?“

Er fuhr herum, bereit zur Flucht, doch sie lächelte ihn an. „Ich ... ich ...“

„Bist du gekommen, um nach den Rosen zu sehen?“

Er fand seine Stimme wieder. „Ich h-hab die Rosen umgepflanzt, Ma’am ... In die S-S-Sonne ... Rosen brauchen S-S-Sonne, Ma’am.“

„Ich danke dir, George. Und das hier ist für deine Mühe!“

Sie drückte ihm ein Fünfcentstück in die Hand, das er fest umklammerte, während er rückwärts das Zimmer verließ. Als er wieder über die Felder lief, dachte er weder an die Münze noch an die Rosen. Er sah immer nur diese Bilder vor sich. Am Abend quetschte er den Saft aus dunklen Kermesbeeren, tauchte die Fingerspitzen hinein und zeichnete sorgfältig einen Kreis auf einen flachen Stein. Von da an malte er, wann immer sich die Gelegenheit bot. Mit einem Stück Zinn kratzte er Gesichter auf Steine und auf jedes ebene Stückchen Boden zeichnete er die Umrisse von Blumen.

Mrs Baynhams Rosen gediehen prächtig und die alte Dame lobte George über den grünen Klee. Nun kamen auch andere Nachbarn zu ihm. „Warum geht meine Begonie ein, George?“ „Warum sind meine Rosen so fleckig?“ Und so entfernte er Ungeziefer von den Rosen, goss die Begonien und umwickelte sie mit Stroh. Später sagte er dann zu Tante Susan: „Sie schauen ihre Blumen nur an, aber sie sehen sie nicht richtig, sonst wüssten sie genauso gut wie ich, was ihnen fehlt.“

Stand es mit einer Pflanze ganz schlimm, so grub er sie aus und nahm sie mit auf seine geheime Waldlichtung, reinigte die Wurzeln und pflanzte sie in den reicheren Waldboden, um sie wieder gesund zu pflegen. Die Nachbarn nannten ihn den Pflanzendoktor und auch Meilen entfernt wusste jeder, dass Carvers George alles heilen konnte, was in der Erde wuchs.

Er merkte, dass Petunien im Lehmboden verblassten und manchmal sogar eingingen. Mischte er aber Sand in die Erde, dann erholten sie sich. Daraus schloss er, dass manche Pflanzen eben nicht so reichhaltige Kost vertrugen, so wie er selbst nicht zu viel von Tante Susans Maisbrot essen durfte, wenn er keine Magenschmerzen bekommen wollte. Danach prüfte er alle seine Pflanzen in verschiedenen Bodenmischungen. Er spürte Käfern und Würmern nach, die an den Wurzeln nagten. In jenem Sommer ärgerte sich Onkel Moses, weil sein bester Apfelbaum kränkelte. George kroch in den Zweigen herum, bis er den einen fand, in dem sich eine ganze Mottenkolonie eingenistet hatte. „S-säg den Ast ab, Onkel Moses“, sagte er, „dann geht es dem Baum wieder besser.“

„Es gibt nichts, was dieser Junge nicht weiß“, sagte Onkel Moses erstaunt zu seiner Frau.

Dabei gab es in Wirklichkeit vieles, was George nicht wusste. Warum liebten Bienen den Klee ganz besonders? Warum blühten manche Pflanzen im Frühling, einige im Herbst und andere gar nicht? Wie konnte aus einem Samenkorn eine drei Meter hohe Sonnenblume werden? Die Tage waren nicht lang genug, um über alle Geheimnisse der Natur nachzudenken, also brachte er Käfer, Tabakraupen und Eidechsen mit ins Haus, um sie im Feuerschein der Herdstelle zu beobachten. Sie waren seine Schätze, neben Steinen, Blumenzwiebeln und Baumblättern.

„Raus damit!“, befahl Tante Susan regelmäßig. „Alle diese Dinge verschwinden sofort aus meinem Haus!“

Dann trug George seine Schätze zögernd und bedrückt hinaus, um zwei Tage später einen Frosch und einen Maikäfer heimzubringen. Im Herbst brachte er zehn kräftige Seidenpflanzen mit in die Küche, denn er wollte beobachten, wie die Samenkapseln aufsprangen. Tante Susan warnte ihn, es würde Prügel setzen, wenn er ihr Haus schmutzig machte. An einem Spätnachmittag, während Gelee auf dem Herd kochte und frische Butter bereitstand, um in die Milchkammer getragen zu werden, saß George vor dem Haus, als er plötzlich einen fassungslosen Schrei hörte. Er stürzte in die Küche. Tante Susan stand stocksteif und sprachlos inmitten von seidig-flauschiger Watte. Die Samenkapseln der Seidenpflanzen öffneten sich eine nach der anderen und der Luftzug vom offenen Fenster wehte den weißen Flaum durchs Haus, wo er sich auf dem Gelee, auf der Butter und auf dem frischen Wasser im Eimer niederließ. George beobachtete es mit gebanntem Staunen.

Sobald sie sich von dem Schrecken erholt hatte, rief Susan nach Moses. Der kam und betrachtete das häusliche Unheil.

„Ich verlange, dass du mit dem Jungen in die Scheune gehst!“, forderte sie mit ihrer besten Jetzt-reicht’s-Miene. „Sofort!“

Der alte Mann und der Junge marschierten zur Scheune. George war von diesem Wunder noch immer wie verzaubert und sagte: „Du hättest s-sehen sollen, wie die Kapseln aufgesprungen sind!“ In der Scheune nahm er zehn Schläge über das bloße Hinterteil geduldig hin und sagte dann: „Du hättest es wirklich sehen sollen, Onkel Moses!“

Der alte Mann schüttelte den Kopf und sagte: „Ja, das hätte ich wohl.“ Dann gingen beide gemeinsam ins Haus zurück und halfen beim Aufräumen.

In Locust Grove, eine halbe Meile vom Blockhaus der Carvers entfernt, stand eine Hütte, die aus einem einzigen Raum bestand und sonntags als Gotteshaus diente. Jede Woche kam ein Geistlicher zu Pferd aus Neosho oder Joplin, um Gottesdienst zu halten. An den Wochentagen war die Hütte ein Schulhaus. Manchmal saß George dort auf der Schwelle und hörte zu, wie der Lehrer aus einem Buch vorlas oder die Kinder aufsagten, was sie gelernt hatten. Plötzlich lockte ihn eine neue Welt hinter dieser Tür. Sie war voller ungeträumter Träume und einer so atemberaubenden Vision, dass George ihre funkelnden Verheißungen zuerst gar nicht recht begreifen konnte. Wie herrlich musste es sein, zu lernen, lesen zu können, eine Antwort auf seine zahllosen Fragen zu finden!

Er rannte fast den ganzen Heimweg, fand Moses auf dem Feld und war so aufgeregt, dass er heftig stotterte: „W-Wann k-k-kann ich z-zur Schule gehen, Onkel Moses? Bin ich alt genug? Ja?“

Der alte Mann wischte sich den Schweiß von der Stirn und suchte den Himmel nach Worten ab. Wie kann man einen Traum behutsam zerschlagen? Wie kann man einem, vor neuem Wissensdrang fast berstenden Jungen sagen, dass die Sklaven zwar frei waren und nach dem Gesetz von Missouri keinen anderen Herrn als Gott über sich hatten, dass George aber trotzdem niemals die Schule von Locust Grove oder sonst eine Schule für weiße Kinder besuchen konnte?

„Darf ich gleich morgen gehen, Onkel Moses?“, bettelte der Junge.

Endlich nahm Moses Carver ihn bei den Schultern und sagte klipp und klar Nein. „Dort sind schwarze Kinder nicht zugelassen, weißt du.“

„Schwarze Kinder ...“, wiederholte George.

Er wusste, dass er schwarz war. Er sah es im Spiegel. Aber bisher hatte das nur bedeutet, dass sein Gesicht eben dunkler war als das von Tante Susan. Die roten Rosen waren ja auch dunkler als die gelben und trotzdem waren beide Rosen. Eine war nicht besser als die andere. Aber jetzt wurde ihm mit einem Mal bewusst, dass es bei den Menschen anders war. Eine weiße Haut war besser als eine schwarze. Niedergeschlagen verkroch er sich auf seiner geliebten Waldlichtung. Sein junger Verstand hatte Mühe, diesen Schlag zu verdauen, während er versuchte, Falsches und Wahres voneinander zu trennen. In der Natur – an der er so leidenschaftlich hing – beschien die Sonne alle Pflanzen und der Regen tränkte sie alle. Ihre Farbe spielte dabei gar keine Rolle. Das war wahr und es war recht. Aber wie konnten erwachsene Menschen dann einen solchen Fehler machen? Darauf fand er keine Antwort. Carvers George presste das Gesicht auf die Erde und weinte, voller Furcht und einer dunklen Vorahnung. Aber er weigerte sich kategorisch, seinen Traum aufzugeben.

Tante Susan kramte eine alte Fibel aus der Truhe, die sie aus Illinois mitgebracht hatte und brachte ihm die Buchstaben des Alphabets bei. Nach wenigen Wochen kannte er jede Zeile des Buches auswendig und er konnte jedes Wort buchstabieren, wenn er auch nicht immer die Bedeutung verstand. Moses brachte ihm einfaches Rechnen bei und führte seine Hand, bis er auch ohne Hilfe seinen Namen schreiben konnte. Stundenlang blätterte George im Almanach, rief dabei begeistert die Wörter, die er erkannte, und mühte sich, die Sätze zu verstehen. Und immer wieder hockte er auf der Schwelle der Schule und malte sich aus, wie schön es sein musste, dort drinnen bei den anderen sitzen und lernen zu dürfen. Aber was er von drinnen hörte, war zu wenig. Es war niemals genug.

Manchmal schenkte ihm Onkel Moses ein paar Pennys und ließ ihn mit Jim nach Neosho gehen. Die Kreisstadt war acht Meilen entfernt und für George der hektischste Ort der Welt. Alle Gesichter dort waren fremd, manche von ihnen waren schwarz wie sein eigenes, und er war immer froh, wenn sie sich wieder auf den Heimweg machten.

Die Brüder hatten sich getrennt, weil George nach einer Häkelnadel Ausschau halten wollte. Sie hatten verabredet, sich am nördlichen Stadtrand zu treffen, sobald die Sonne hinter den Kirchturm sank. George kaufte seine Nadel und lief dann durch die Straßen, bis er plötzlich vor einem Blockhaus stand, in das viele schwarze Kinder gingen. Als die Tür sich hinter dem letzten geschlossen hatte, presste George das Ohr daran und er hörte die nun schon vertrauten Geräusche des Schulunterrichts. Aber diese Kinder waren schwarz wie er selbst! Also musste es eine Schule für Schwarze sein!

Er lief zum Treffpunkt mit Jim, doch als er seine Neuigkeit loswerden wollte, stotterte er so sehr, dass sein großer Bruder ihn schüttelte. „Langsam! Sprich langsamer! Ich verstehe dich ja nicht.“

„Ich k-kann nichts d-dafür ...“

„Doch, kannst du! Sprich langsamer!“

George holte tief Luft und begann noch einmal von vorn. „Hier gibt es eine Sch-Schule, eine Schule für Schwarze! Jim, da möchte ich h-hingehen!“

Unter der sinkenden Abendsonne gingen sie die staubige Landstraße entlang. Sie waren so unterschiedlich wie sie nur sein konnten. Groß und kräftig war der eine, klein und zart der andere. Jim verstand seinen Bruder nicht. Er begriff nicht, was er an dieser alten Fibel fand und erst recht an all den Blumen, Pflanzen und Steinen. Aber zwischen ihnen hatte es immer eine Gemeinsamkeit gegeben, die stärker war als alle Unterschiede. Und jetzt hatte Jim Angst um seinen kleinen Bruder – es war so folgenschwer und maßlos, was er sich da in den Kopf gesetzt hatte – Jim wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er scharrte mit den Füßen im Staub und fragte: „Und wo willst du wohnen?“

„Ich weiß nicht.“

Jim blieb stehen und wurde plötzlich böse. „Na also! Was soll das dann? Du hast ein gutes Zuhause, du lernst alle Wörter, die in Tante Susans Buch stehen ...“

„Aber ich will alle Wörter lernen“, sagte George mit ganz aufgeregter, schriller Stimme. „Ich möchte so viele Wörter können, dass ich selbst ein Buch schreiben kann! Es gibt so viel, was ich lernen will.“

Jim sah den kleineren Jungen forschend an, dann setzten sie sich wieder in Bewegung. Es hatte keinen Sinn, dachte er. Er würde George nie verstehen. Aber eins wusste er mit Sicherheit: Wenn George sagte, er wolle in die Schule gehen, dann würde er es auch tun.

Das wusste auch Moses Carver. „Ich kann dich nicht aufhalten“, sagte er ruhig, als George ihm von seinem Plan erzählte. „Und ich würd’s auch nicht, selbst wenn ich könnte. Aber wovon willst du leben? Wo willst du wohnen und essen?“

Der Junge hob die schmächtigen Schultern und sah zu dem bärtigen Mann auf. Seine Augen verrieten ihn. Sie waren nicht so selbstsicher wie seine Worte. „Ich k-k-kann doch k-kochen und f-fegen ...“

„Lass dir Zeit, Junge!“

„Und F-feuer machen!“

Moses nickte ernsthaft, legte George die Hand auf den Kopf und alles war geregelt. Tante Susan packte ihm noch einige Dodgers– mit gebratenem Speck belegte Maisbrote – ein und dann stand sie an einem Herbstmorgen stumm und traurig mit Moses und Jim vor der Tür und sah zu, wie der schmächtige Junge durch das Tor in eine unbekannte Welt ging. Ein paar von seinen Kräutern und ein sauberes Hemd hatte er in dem Bündel, das über seiner Schulter hing. Er sah so schrecklich allein aus auf der Straße, die erst am Horizont endete – ein kleiner schwarzer Fleck vor einem riesigen Himmel. Das war im Jahr 1875. Carvers George war damals wahrscheinlich 14 Jahre alt.