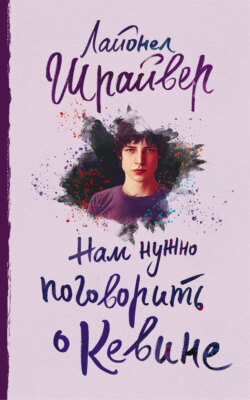

Читать книгу Нам нужно поговорить о Кевине - Лайонел Шрайвер - Страница 11

18 декабря 2000 года

ОглавлениеДорогой Франклин,

сегодня на работе была рождественская вечеринка, а это нелегко – праздновать с шестью людьми, которые совсем недавно были готовы вцепиться друг другу в горло. У нас мало общего, но в целом я рада их компании – не столько из-за разговоров по душам в обеденный перерыв, сколько из-за обыденных перебранок по поводу пакетных туров на Багамы. (Порой я так благодарна за бесполезную работу по бронированию рейсов, что готова расплакаться.) Кроме того, простое соседство теплых тел обеспечивает глубочайший животный комфорт.

Управляющая была добра, взяв меня к себе на работу. Тот четверг причинил боль многим жителям района, и Ванда поначалу тревожилась, что люди станут избегать ее офиса, просто чтобы не думать об этом. И все же надо отдать должное нашим соседям: часто именно исключительно прочувствованные поздравления с праздниками дают мне понять, что клиент меня узнал. А персонал я разочаровала. Они, должно быть, надеялись, что общение с какой-никакой знаменитостью придаст им самим значимости и что я буду источником волнующих и захватывающих историй, которые мои коллеги станут обсуждать за обедом. Но мы общаемся очень поверхностно, и я сомневаюсь, что их друзья впечатлены: большинство моих историй обыкновенны. Есть лишь одна история, которую они действительно хотят услышать, и эту историю они знали спереди назад и задом наперед еще до моего появления в фирме.

Разведенка с широкими бедрами и пронзительным смехом, Ванда и сама, может быть, надеялась, что мы быстро станем друзьями. К концу нашего первого совместного ланча она по секрету сообщила мне, что ее бывший муж возбуждался, глядя на то, как она писает, что у нее только что вырезали геморроидальный узел и что до тридцати шести лет она страдала маниакальным пристрастием к магазинным кражам, пока однажды ее чуть не поймал охранник в «Сакс»[82]. В ответ я призналась, что, лишь прожив в своем дуплексе полгода, я наконец заставила себя купить шторы. Понятное дело, ее несколько смутило то, что в ответ на ее откровенность я рассказала ей о себе какую-то ерунду.

В общем, сегодня Ванда поймала меня возле факса. Она не хочет совать нос не в свое дело, но обращалась ли я за помощью? Я, конечно, поняла, о чем она. Управление образования предложило бесплатные психологические консультации всему коллективу учащихся старшей школы в Гладстоне; и даже некоторые из поступивших туда в этом году, а не в 1999-м, заявили, что пережили психологическую травму и бросились на кушетки в кабинетах специалистов. Я не хотела быть недружелюбной и поэтому не стала честно говорить, что не понимаю, как простое повторение моих проблем чужому человеку может хоть на йоту их уменьшить и что уж конечно психологические консультации – это логичный способ бегства для тех, чьи проблемы являются эфемерными фантазиями, а не свершившимся фактом. Так что я с сомнением возразила, что мой опыт общения со специалистами по душевному здоровью был не очень приятным, милосердно умолчав о том, что несостоятельность психиатрической помощи моему сыну наделала много шума от одного побережья страны до другого. Кроме того, мне показалось неразумным сообщать, что пока что я нашла лишь один метод «помощи» – письма тебе, Франклин. Ибо я уверена, что эти письма не входят в список рекомендованных методов терапии, поскольку ты находишься в самом центре того, что мне нужно «оставить позади», чтобы испытать «успокоение». И какая же это страшная перспектива!

Даже тогда, в 1983-м, меня озадачивало, почему стандартный психиатрический ярлык вроде «послеродовой депрессии» должен успокаивать. Кажется, наши соотечественники придают большое значение тому, чтобы налепить ярлык на свои недуги. Вероятно, если жалоба достаточно распространена для того, чтобы иметь название, это подразумевает, что ты не одинок и что для тебя имеются соблазнительные опции вроде интернет-чатов и групп поддержки, где можно в экстазе поскулить хором. Иррациональная тяга к этому повальному увлечению просочилась даже в светскую болтовню американцев. Я уж и не помню, когда мне в последний раз кто-то говорил, что «с трудом просыпается по утрам». Вместо этого человек обычно сообщает мне, что он «не жаворонок». Все эти попутчики, которым требуется убойная доза кофе, чтобы проснуться, непременно хотят дать дополнительный пинок нежеланию человека вскакивать с постели и бежать десять миль.

Я могла бы достичь нового уровня признательности за мои стандартные наклонности, включая вполне разумное ожидание того, что, вынашивая ребенка, я буду что-то чувствовать – может быть, даже что-то приятное. Но я не настолько изменилась. Я никогда не находила утешения в том, чтобы быть как все. И хотя доктор Райнштейн предложила диагноз «послеродовая депрессия», словно это подарок – словно если вам просто говорят, что вы несчастны, то одного этого достаточно, чтобы приободриться – я не стала платить профессионалам за то, чтобы меня потчевали очевидными фактами и обычными описаниями. Этот термин был не столько диагнозом, сколько тавтологией: я была в депрессии после рождения Кевина, потому что рождение Кевина вызвало у меня депрессию. Спасибо.

И тем не менее она предположила, что, поскольку Кевин продолжал игнорировать мою грудь, то я, вероятно, страдаю от того, что меня отвергают. Я покраснела. Меня смутило то, что я могу принимать близко к сердцу невразумительные предпочтения такого крошечного полусформировавшегося создания.

Разумеется, она была права. Сначала я думала, что делаю что-то не так – неправильно даю ему грудь. Но нет, я вкладывала ему сосок между губ – куда ж еще? Он сосал разок-другой, но потом отворачивался, и голубоватое молоко текло у него по подбородку. Он начинал кашлять и даже давиться (хотя, возможно, я это себе воображала). Когда я пришла на экстренно назначенный прием, доктор Райнштейн безучастно сообщила мне, что «иногда так бывает». Господи, Франклин, то, что ты обнаруживаешь, став родителем, иногда бывает! Я совсем потеряла голову. Я сидела в ее кабинете в окружении брошюр о том, как укрепить иммунитет ребенка. И я перепробовала все. Я не пила. Я перестала есть молочное. Ценой огромных жертв я отказалась от лука, чеснока и чили. Я отказалась от мяса и рыбы. Я перешла на безглютеновое питание, в результате чего в моем рационе остался практически один рис и салаты без заправки.

В конечном итоге я морила себя голодом, а Кевин продолжал уныло сосать из бутылочки приготовленную в микроволновке смесь и принимал ее только из твоих рук. Он не желал сосать мое молоко даже из бутылочки и уворачивался от нее, не выпив ни глотка. Он чувствовал запах молока. Он чувствовал мой запах. И тем не менее анализы не показывали наличия у него аллергии, по крайней мере в медицинском смысле. А тем временем моя прежде миниатюрная грудь туго наливалась, болела, из нее текло молоко. Райнштейн категорично требовала, чтобы я не позволяла молоку иссякнуть, поскольку иногда эта неприязнь – да, именно это слово она использовала, Франклин – иногда эта неприязнь ослабевала. Это было столь неудобно и болезненно, что я так и не приноровилась использовать молокоотсос, хотя с твоей стороны было очень мило купить модель «Меделы» специально для больниц. Боюсь, я ее возненавидела – это была холодная пластиковая замена теплого сосущего младенца. Я жаждала дать ему молоко самой человеческой доброты, а он его не желал – или не желал принять его от меня.

Мне не следовало принимать ситуацию на свой счет, но как я могла этого избежать? Он отказывался не от материнского молока, а от матери. На самом деле я пришла к убеждению, что наш маленький ребенок меня вычислил. У младенцев великолепная интуиция, потому что это практически все, что у них есть. Я была уверена, что он засекает красноречивое напряжение моих мышц, когда я беру его на руки. Я была убеждена, что по едва уловимому раздражению в моем голосе, когда я ворковала и агукала с ним, он понимал, что агуканье и воркование не даются мне естественно; и что его не по возрасту развитый слух улавливал в этом бесконечном потоке успокаивающего вздора незаметно вкравшийся непреодолимый сарказм. Более того, поскольку я прочла (извини, ты прочел), что важно улыбаться младенцам, чтобы они начали улыбаться в ответ, я улыбалась, улыбалась и улыбалась, пока у меня не начинало болеть лицо, и когда оно болело – я уверена, он мог это определить. Каждый раз, когда я заставляла себя улыбнуться, он явно понимал, что я делаю это без желания, потому что он никогда не улыбался в ответ. За свою жизнь он пока повидал мало улыбок, но он видел твою – и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что по сравнению с ней с улыбкой матери что-то не так. Она фальшиво изгибала ее губы; она с красноречивой скоростью исчезала, когда я отворачивалась от его кроватки. Это тогда Кевин научился так улыбаться? Этой улыбкой, которую я увидела в тюрьме – как у марионетки, которую потянули за веревочки в уголках рта.

Я знаю, что ты сомневаешься во мне на этот счет, но я правда изо всех сил старалась развить в себе страстную привязанность к сыну. Но мое чувство к тебе, например, я никогда не рассматривала как упражнение, которое нужно повторять, словно фортепианные гаммы. Чем усерднее я старалась, тем больше осознавала, что само это усилие – мерзость. Несомненно, вся эта нежность, которую я в конечном итоге просто имитировала, должна была наконец внезапно проявиться в реальности. Следовательно, меня вгонял в депрессию не только Кевин и не только тот факт, что твоя привязанность все больше уходила от меня в другое русло. Я сама вгоняла себя в депрессию: я была виновна в эмоциональном преступлении.

Но и Кевин тоже вгонял меня в депрессию, и я имею в виду именно Кевина, а не ребенка. С самого начала этот ребенок казался мне специфическим. Несмотря на то что ты часто спрашивал: «Как малыш?», или «Как там мой мальчик?», или «Где ребенок?», для меня он никогда не был «ребенком». Он был особенной, необыкновенно хитрой личностью, которая появилась в нашей жизни и просто по случайности оказалась очень маленькой. Ты называл его «наш сын» или «мой сын», когда ты уже начал разочаровываться во мне. Твое обожание словно превратилось в постоянный и типичный видовой признак, который он чувствовал, я в этом уверена.

Не злись: я говорю это не в качестве критики. Должно быть, это та самая всеобъемлющая преданность тому, что на самом деле является абстракцией: своим детям, какими бы они ни были. И она может быть даже сильнее, чем преданность им как определенным, трудным людям, и, следовательно, благодаря ей можно продолжать любить своих детей, даже когда как личности они тебя разочаровывают. Наверное, со своей стороны я не смогла выполнить именно этот завет относительно «любить детей в принципе», и именно к нему я не могла прибегнуть, когда Кевин испытал мои материнские узы на прочность до полного математического предела – в тот четверг. Я всегда голосовала не за партии, а за кандидатов. Мои взгляды представляли собой такую же ойкумену, как и мой кухонный шкаф с припасами: в то время он был битком набит зеленой сальсой из Мехико, анчоусами из Барселоны, листьями лайма из Бангкока. Я не возражала против абортов, но ненавидела смертную казнь – наверное, это означало, что я воспринимаю неприкосновенность жизни только взрослых людей. Мои привычки в отношении заботы об окружающей среде были непостоянны: я клала кирпич в сливной бачок унитаза[83], но после того как в Европе мне сотни раз приходилось стоять под душем с весьма слабым напором, дома я могла по полчаса наслаждаться потоком обжигающе горячей воды. В моем шкафу колыхались индийские сари, юбки с запа́хом из Ганы и вьетнамские шелковые платья с узором из лотосов. Моя речь пестрела заимствованиями: gemütlich[84], scusa[85], bugge[86], mzungu[87]. Я так сочетала и комбинировала по своему вкусу всю планету, что ты порой тревожился о том, что у меня нигде нет никаких обязательств, но тут ты ошибался: просто мои обязательства были широко разбросаны и до неприличия специфичны.

Таким же образом я не могла любить какого-то ребенка – мне нужно было любить именно этого. Моя связь с миром представляла собой множество нитей; твоя – несколько крепких канатов. То же и с патриотизмом: ты любил понятие «Соединенные Штаты» гораздо сильнее, чем саму страну, и именно благодаря тому что ты принимал стремления американцев, ты мог смотреть сквозь пальцы на то, как такие же, как ты, родители-янки с ночи выстраивались в очереди у магазинов игрушек, чтобы купить Nintendo ограниченной серии. В привередливых живет любовь к дешевому шику. В отвлеченном живет великое, непостижимое, вечное. Земные страны и отдельно взятые злобные мальчики могут идти к дьяволу, а понятие «страна» и понятие «сын» будут вечно процветать. Хотя ни ты, ни я никогда не ходили в церковь, я пришла к выводу, что ты по природе своей религиозен.

В конце концов мастит положил конец моим отчаянным попыткам понять, из-за какой именно еды Кевин отказывается от моего молока. Наверное, плохое питание сделало меня восприимчивой к болезням; это, а еще то, как я без конца теребила грудь, чтобы заставить Кевина сосать ее – этого было достаточно, чтобы поранить соски и чтобы из его рта в них попала инфекция. Враждебный к питанию от моей груди, он все равно смог познакомить меня с разложением и распадом, словно в свой нулевой год он уже представлял собой более приземленную часть нашей пары.

Поскольку первым признаком мастита является сильная усталость, нет ничего удивительного в том, что ранние симптомы остались незамеченными. Кевин изматывал меня неделями. Готова поспорить, что ты до сих пор не веришь моим рассказам о его припадках раздражения, хотя неистовство, длящееся шесть-восемь часов, похоже уже не столько на припадок, сколько на естественное состояние, а странными отклонениями от него были те спокойные передышки, свидетелем которых ты становился. У нашего сына случались приступы спокойствия. Это может показаться полным безумием, но упорство, с которым Кевин не по возрасту громко верещал все то время, что мы с ним были одни, а потом, словно кто-то выключал хеви-метал-радио, резко прекращал орать в ту же секунду, как ты возвращался домой – все это выглядело умышленным. В наступившей тишине у меня все еще звенело в ушах, а ты склонялся над нашим сонным ангелом, который без твоего ведома как раз начинал отсыпаться после своих олимпийских усилий в течение дня. Хоть я никогда и не желала тебе испытать ту пульсирующую головную боль, от которой страдала сама, мне трудно было переносить едва уловимое недоверие, которое нарастало между нами, потому что твой опыт общения с сыном совершенно не совпадал с моим. Иногда я питаю ретроспективное заблуждение, думая, что даже в колыбели Кевин учился разделять и властвовать, и планировал показывать нам свой темперамент с настолько разных сторон, что мы с тобой просто обязаны были разругаться. Черты лица у нашего сына были необычно резкими для младенца, в то время как мое лицо все по-прежнему оставалось круглым и доверчивым, как у Марло Томас[88], словно он, еще будучи в утробе, высосал из меня мою проницательность.

Пока у меня не было своих детей, я воспринимала детский плач как нечто недифференцированное. Он был для меня громким или не очень громким. Однако, став матерью, я развила слух. Бывает вопль немой потребности, который, в сущности, есть попытка ребенка нащупать средства языка: эти звуки означают «мокро», «еда», «неудобно». Бывает вопль ужаса: здесь никого нет и вдруг никогда больше никого не появится? Бывает усталое нытье, похожее на призыв в мечеть на Ближнем Востоке или на импровизированное пение – это творческий плач, плач ради развлечения; так плачут дети, которые не особо несчастны – они просто не усвоили, что мы любим ограничивать плач лишь состоянием физического или душевного страдания. Наверное, самым печальным из всех является приглушенное, привычное хныканье младенца, который, возможно, совершенно несчастен, но из-за пренебрежения или предвидения больше не ждет облегчения; он уже в младенчестве смирился с тем, что жить – значит страдать.

О, я могу себе представить, что у новорожденных столько же причин для плача, сколько и у взрослых; однако Кевин не использовал ни один из этих стандартных режимов. Конечно, иногда после твоего возвращения домой он немного капризничал, как нормальный ребенок, которого нужно покормить или переодеть. Ты кормил и переодевал его, и он прекращал плакать. А потом ты смотрел на меня, словно говоря: вот видишь? – и мне хотелось тебя стукнуть.

Когда ты уходил и Кевин оставался со мной, от него невозможно было откупиться чем-то столь мелким и преходящим, как молоко или сухие подгузники. Если его страх быть покинутым повышал уровень децибел, который мог соперничать с промышленной дисковой пилой, то казалось, что он испытывает одиночество поразительной экзистенциальной чистоты: его и близко не могла смягчить эта нависающая над ним изможденная корова и возникающая из нее струя тошнотворной белой жидкости. И я не слышала в этом плаче ни жалобной просьбы, ни острого отчаяния, ни клокочущего безымянного страха. Скорее, он использовал свой голос в качестве оружия, и его вопли бились в стены нашего лофта словно бейсбольная бита, сокрушающая стекла павильона на автобусной остановке. Его кулаки дружно колотили по висящему над кроваткой мобилю, ногами он пинал одеяло, и порой, устав его похлопывать, гладить и переодевать, я отступала и с удивлением наблюдала за чистой энергией этого спектакля. Можно было безошибочно утверждать, что этот поразительный двигатель внутреннего сгорания питался одним: чистым и бесконечно возобновляемым горючим под названием возмущение.

Возмущение чем? – вполне мог бы спросить ты.

Он был сухим, накормленным, выспавшимся. Я накрывала его одеялом и снова его убирала – ему не было ни жарко, ни холодно. Он отрыгнул после еды, и я нутром чуяла, что у него нет колик: Кевин кричал не от боли, а от гнева. Над головой у него висели игрушки, в кроватке были резиновые кубики. Его мать взяла на работе полугодовой отпуск, чтобы проводить с ним каждый день, и я так часто брала его на руки, что у меня болели мышцы. Никак нельзя было сказать, что ему недостает внимания. Как с удовольствием будут отмечать газеты шестнадцать лет спустя, у Кевина имелось в наличии все.

У меня возникла теория, что большинство людей можно поместить в самый простой диапазон, и может быть, в соответствии с их положением на этой шкале проявляется их каждая вторая черта: а именно, насколько им нравится там находиться, просто жить. Думаю, Кевин питал к жизни отвращение. Думаю, Кевин был вне этой шкалы – настолько ему не нравилось здесь находиться. Может, он даже сохранил некие следы духовной памяти о бытии до зачатия, и этого чудесного ничто ему недоставало гораздо больше, чем моей утробы. Казалось, Кевина приводило в ярость то, что никто не спросил, хочет ли он появиться в колыбели, где время бесконечно тянется, а его в этой колыбели не интересует абсолютно ничего. Он – самый нелюбопытный мальчик, которого я когда-либо встречала; из этого правила было лишь несколько исключений, думая о которых я содрогаюсь.

Как-то днем мое состояние стало более тягостным, чем обычно, и временами у меня кружилась голова. Уже много дней я никак не могла согреться, а ведь стоял конец мая, и жители Нью-Йорка ходили в шортах. Кевин устроил мне виртуозный сольный концерт. Я лежала на диване, завернувшись в одеяло, и раздраженно думала о том, что ты набрал как никогда много работы. Это выглядело разумно, поскольку ты, будучи фрилансером, не хотел, чтобы твои давние клиенты нашли тебе замену, а мою компанию можно было доверить подчиненным – никуда она не денется. Но как-то получилось, что из-за этого я весь день торчала в домашнем аду, пока ты весело катался в своем голубом пикапе, высматривая поля с коровами нужной масти. Я подозревала, что, будь ситуация обратной – если бы ты возглавлял процветающую компанию, а я была специалистом по поиску натуры, работающим в одиночку, – то ты ожидал бы, что твоя Ева мигом бросит свою работу.

Когда я услышала, как на нашем этаже с лязгом и дрожью остановился лифт, я как раз заметила, что небольшой участок кожи под моей правой грудью стал ярко-красным, болезненным и странно плотным; точно такая же, только гораздо большего размера область была слева. Ты открыл решетчатую дверь и сразу направился к кроватке. Я была рада, что ты стал таким внимательным отцом, но из двух прочих обитателей нашего лофта только твоя жена понимала значение слова «привет».

– Пожалуйста, не буди его, – прошептала я. – Он уснул всего двадцать минут назад, и сегодня превзошел самого себя. Сомневаюсь, что он вообще засыпает. Он просто вырубается.

– Ты его кормила?

Ты остался глух к моим проклятиям; ты взял его на руки и стал трогать его лицо. Он был в полной отключке и выглядел обманчиво довольным. Может, видел сны о небытии.

– Да, Франклин, – ответила я с чрезмерным самообладанием, – после того как я четыре или пять часов слушала, как маленький Кевин производит фурор своим ором, я об этом подумала. Зачем ты включил плиту?

– В микроволновке разрушаются питательные вещества.

За ланчем в «Макдоналдсе» ты читал книги о грудных детях.

– Это не так просто – понять, чего он хочет и не может попросить. Большую часть времени он понятия не имеет, чего он хочет.

Я успела увидеть, как ты закатил глаза с выражением «о нет, только не начинай снова».

– Ты считаешь, что я преувеличиваю.

– Я этого не говорил.

– Ты думаешь, что он «ноет». Кевин иногда «капризный», потому что голодный…

– Слушай, Ева, я уверен, что он иногда вредничает…

– Вот видишь? Иногда вредничает.

Я проковыляла в кухню, не снимая с себя одеяла.

– Ты мне не веришь!

Я покрылась холодным потом и, должно быть, сильно покраснела или побледнела. От ходьбы у меня болели стопы, и по левой руке прокатывались волны боли.

– Думаю, ты сейчас честно говоришь о том, как тяжело ты это воспринимаешь. Ну а чего ты ждала – что это будет похоже на прогулку в парке?

– Нет, я не ждала, что это будет беззаботная прогулка; но это больше похоже на нападение бандита в парке!

– Слушай, он и мой сын тоже. Я вижу его каждый день. Иногда он немного поплачет – и что? Я бы беспокоился, если бы он не плакал.

Судя по всему, мои свидетельские показания не вызывали доверия. Мне придется призвать в свидетели другого человека.

– Ты понимаешь, что Джон снизу грозится переехать?

– Джон гей, а они не любят детей. Вся эта страна настроена против детей, я только что начал это замечать.

Такая суровость была на тебя не похожа, разве что в кои-то веки ты говорил о реальной стране, а не об усыпанной звездами Валгалле в твоей голове.

– Вот видишь?

Кевин приподнялся у тебя на руках, и мирно, не открывая глаз, взял бутылочку.

– Прости, но большую часть времени он кажется мне вполне добродушным.

– Он сейчас не добродушный, он измотанный! Так же, как и я! Я знаю, что я очень устала, но я как-то не так себя чувствую. Голова кружится. Знобит. Может, у меня температура?

– Очень жаль, – сказал ты официальным тоном. – Тогда отдохни. Я приготовлю ужин.

Я пристально посмотрела на тебя. Такая холодность была совершенно не в твоем характере! Я должна была преуменьшать свои недомогания, а ты – суетиться из-за них. Чтобы вынудить тебя хотя бы для галочки изобразить свою озабоченность, я взяла у тебя бутылочку и приложила твою руку к своему лбу.

– Теплый, – сказал ты, сразу убрав руку.

Боюсь, я не могла больше стоять; кожа болела везде, где ее касалось одеяло. Я, шатаясь, дошла до дивана, и голова моя теперь кружилась от только что сделанного открытия: ты злился на меня. Отцовство тебя не разочаровало – тебя разочаровала я. Ты думал, что женился на стойкой женщине. Вместо этого твоя жена стала проявлять черты нытика того самого капризного сорта, который она сама осуждала в среде недовольных перекормленных американцев, тех, для которых банальное усилие – когда ты трижды пропустил доставку от FedEx и теперь должен идти за ней на склад – представляет собой невыносимый «стресс» и является поводом для дорогостоящей психотерапии и корректировки фармацевтическими препаратами. Ты считал меня смутно ответственной даже за то, что Кевин отказывался сосать грудь. Я отказывала тебе в картине материнства: сладкая нега в постели воскресным утром, тост с маслом в руке, сын сосет грудь, жена раскраснелась, груди проливают свои щедрые дары на подушку, и ты вскакиваешь с кровати и бежишь за фотоаппаратом.

И вот я думала, что вплоть до настоящего момента блестяще скрывала свои истинные чувства по поводу материнства, вплоть до полного небрежения к себе: для того, чтобы в семейной жизни было много лжи, достаточно хранить молчание. Я удерживалась от того, чтобы словно трофей швырнуть на стол самоочевидный диагноз «послеродовая депрессия», и держала эту официальную формулировку при себе. При этом я брала домой горы редактур, но мне удалось просмотреть лишь несколько страниц. Я плохо ела, плохо спала и принимала душ в лучшем случае раз в три дня; я ни с кем не виделась и редко выходила из дома, потому что истерики Кевина были социально неприемлемы для пребывания на публике. И каждый день, сталкиваясь с бесконечно повторяющимися приступами его багровой ненасытной ярости, я повторяла про себя с тупым непониманием: Мне полагается это любить.

– Если ты не справляешься, у нас ведь нет недостатка в средствах.

Я лежала на диване, а ты возвышался надо мной, держа на руках своего сына. Ты был похож на один из тех мощных символов крестьянской преданности семье и родине, которые изображали в советских настенных росписях.

– Мы могли бы нанять помощницу.

– Ой, забыла тебе сказать, – с трудом пробормотала я, – у меня была конференц-связь с офисом. Мы исследуем спрос на издание об Африке. «Африка на Крыльях Надежды». Я подумала, это звучит неплохо.

– Я не имел в виду, – ты наклонился, и твой голос тяжело и жарко отдавался у меня в ушах, – что кто-то другой будет воспитывать нашего сына, пока ты ищешь питонов в бельгийском Конго.

– В Заире, – поправила я.

– Мы в одной лодке, Ева.

– Тогда почему ты всегда принимаешь его сторону?

– Ему семь недель от роду! Он слишком мал, чтобы у него была какая-то сторона!

Я рывком встала. Ты, наверное, подумал, что я готова расплакаться, но мои глаза слезились сами по себе. Когда я неуклюже добралась до ванной, это было не столько для того, чтобы взять термометр, сколько для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что ты не додумался принести мне его сам. Когда я вернулась с градусником, торчащим изо рта, мне показалось, или ты снова закатил глаза?

Я посмотрела на ртутный столбик в свете лампы.

– На, посмотри. У меня все как-то расплывается перед глазами.

Ты рассеянно поднял градусник повыше к свету.

– Ева, ты это специально сделала: поднесла его к лампе или еще что.

Ты потряс градусник, сунул его мне в рот и пошел менять Кевину подгузник.

Я прошаркала к пеленальному столику и снова предложила тебе посмотреть. Ты посмотрел на шкалу и пронзил меня недобрым взглядом.

– Ева, это не смешно.

– О чем ты?

На этот раз я и правда готова была заплакать.

– Ты греешь термометр. Это грязная шутка.

– Я не грею термометр. Я просто подержала его кончик во рту…

– Чушь, Ева, он показывает почти 40 °С!

– Ох.

Ты посмотрел на меня. Ты посмотрел на Кевина, в кои-то веки разрываясь между преданностью нам обоим. Ты торопливо взял его с пеленального столика и уложил в кроватку с такой небрежностью, что он забыл о своем строгом театральном графике и выдал фирменный дневной вопль под названием «я ненавижу весь мир». С мужеством, которое меня всегда в тебе восхищало, ты его проигнорировал.

– Прости меня! – Одним движением ты поднял меня с пола и положил обратно на диван. – Ты и впрямь заболела. Надо позвонить Райнштейн, отвезти тебя в больницу…

Меня клонило в сон, я совсем ослабела. Но я точно помню, как думала, что от меня требуют слишком многого. Интересно, был бы у меня прохладный компресс на лбу, вода со льдом, три таблетки аспирина под рукой и доктор Райнштейн по телефону, если бы термометр показал всего 38,3 °С.

Ева

82

Saks Fifth Avenue – американская сеть роскошных универмагов, принадлежащая самой старой коммерческой корпорации в Северной Америке – компании Hudson's Bay. Флагманский магазин расположен на Пятой авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк.

83

Это делается для того, чтобы при смывании расходовалось меньше воды.

84

Уютный (нем.).

85

Извини (итал.).

86

Влиятельный человек (норвеж.).

87

Белый человек (банту).

88

Американская актриса, продюсер и общественный деятель.