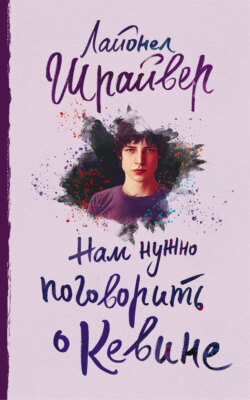

Читать книгу Нам нужно поговорить о Кевине - Лайонел Шрайвер - Страница 4

15 ноября 2000 года

ОглавлениеДорогой Франклин,

ты знаешь, я пытаюсь быть вежливой. Поэтому, когда мои коллеги – да, веришь или нет, я работаю в турагентстве в Найаке, и благодарна за это, – когда они с пеной у рта начинают говорить о несоразмерном количестве голосов за Пата Бьюкенена[6] в Палм-Бич, я так терпеливо жду, пока они закончат, что в каком-то смысле я стала весьма ценным объектом: я единственная в офисе даю им закончить предложение. Если атмосфера в этой стране внезапно стала карнавальной и праздничной, с жаркими спорами, то я на этом празднике чувствую себя чужой. Мне все равно, кто станет президентом.

И все же слишком живо я могу видеть эту последнюю неделю сквозь призму собственного «а что, если бы». Я бы проголосовала за Гора, ты за Буша. У нас были бы достаточно горячие споры до выборов, но это… это… О, это было бы чудесно. Мы бы громко и резко стучали кулаками по столу, хлопали дверьми, я бы цитировала избранные отрывки из «Нью-Йорк таймс», ты бы яростно акцентировал внимание на обзорных статьях в «Уолл-Стрит джорнал» – и все это с подавленными улыбками. Как я скучаю по этому занятию: приходить в бешенство из-за пустяков.

С моей стороны было лицемерием намекать в начале своего предыдущего письма, что, когда мы с тобой общались, я в конечном счете рассказывала тебе обо всем. Напротив, один из стимулов, побуждающих меня писать – это то, что мой разум переполнен всеми теми мелкими историями, которые я тебе не рассказывала.

Не воображай, что я получала удовольствие от своих секретов. Я попала в их ловушку, их было слишком много, и уже давно мне ничего так сильно не хотелось, как излить душу. Но, Франклин, ты не желал меня услышать. Я уверена, что ты до сих пор этого не хочешь. И может быть, еще тогда мне следовало постараться заставить тебя слушать, но мы еще на ранней стадии оказались по разные стороны чего-то. Для многих ссорящихся пар бывает трудно четко сформулировать то, по разные стороны чего они находятся – это что-то вроде абстрактной черты, которая их разделяет: некая история или то и дело всплывающее недовольство, незаметная борьба за власть с собственной жизнью; паутина. Возможно, в моменты примирения в таких парах нереальность этой черты помогает ее исчезновению. Я с завистью вижу, как они замечают: Смотри, в комнате ничего нет; мы можем дотянуться друг до друга сквозь прозрачный воздух между нами. Но в нашем случае то, что нас разделяло, было слишком уж осязаемо, и даже если его не было в комнате, оно могло по собственной воле в нее войти.

Наш сын. Который представляет собой не сборник маленьких рассказов, а одну длинную историю. И хотя естественным побуждением рассказчика является желание начать сначала, я буду ему противиться. Мне нужно вернуться в еще более раннее время. Так много историй определены еще до своего начала.

Что на нас нашло? Мы были так счастливы! Так зачем же мы взяли все, что имели, и поставили на кон в этой жестокой азартной игре – завести ребенка? Конечно, ты сочтешь саму постановку данного вопроса богохульством. Хотя бесплодные пары имеют право на зависть, это против правил, не так ли – иметь ребенка в реальной жизни и проводить хоть какое-то время в запретной параллельной реальности, в которой у тебя его нет. Однако порочность Пандоры заставляет меня взломать этот запретный ящик. У меня есть воображение, и мне нравится бросать себе вызов. Это я тоже знала о себе заранее: что я именно такая женщина, у которой есть способность, пусть и страшная, сожалеть даже о такой неотменяемой сущности как другой человек. Но впрочем Кевин ведь не рассматривал существование других людей как неотменяемое, правда?

Мне жаль, но ты не можешь ожидать от меня, что я стану этого избегать. Я, может, и не знаю, как назвать его, тот четверг. «Злодеяние» звучит словно вырванное из газетной статьи; «происшествие» почти непристойно преуменьшает значимость события; а фраза «тот день, когда наш сын совершил массовое убийство» слишком длинна для каждого упоминания, верно? Но я буду упоминать об этом. Я просыпаюсь с тем, что он сделал, каждое утро, и ложусь с этим каждую ночь. Это моя жалкая замена мужу.

Поэтому я ломала голову, пытаясь восстановить те несколько месяцев в 1982 году, когда мы официально «принимали решение». Мы все еще жили в моем похожем на пещеру лофте в Трайбеке, где нас окружали игривые гомосексуалисты, холостые художники, которых ты осуждал, говоря, что они «потворствуют своим прихотям», и свободные интеллектуальные пары, которые каждый вечер ужинали в техасско-мексиканских заведениях и тусовались в клубе «Огни рампы» до трех часов утра. Дети в том районе были в одном ряду с пятнистой совой и прочими исчезающими видами, так что неудивительно, что наши размышления были высокопарными и абстрактными. Боже мой, мы даже установили себе крайний срок – мой тридцать седьмой день рождения в августе того года, потому что не хотели, чтобы ребенок все еще жил с нами, когда нам будет за шестьдесят.

За шестьдесят! В те дни этот возраст казался таким же непостижимо теоретическим, как и ребенок. И все же я полагаю, что окажусь на этой незнакомой территории через пять лет, и церемоний при этом будет не больше, чем при посадке в городской автобус. Скачок во времени я совершила в 1999-м, хотя я не так сильно замечала старение в зеркале, как под руководством других людей. Когда я обменивала водительские права на новые в январе этого года, чиновник за столом не выразил никакого удивления по поводу того, что мне целых пятьдесят четыре, а ты ведь помнишь, что когда-то я была весьма избалована в этом смысле, привыкнув к регулярным восклицаниям о том, что я выгляжу как минимум на десять лет моложе. Эти восклицания резко прекратились. И у меня даже случилась одна неловкая встреча, вскоре после того четверга: служитель метро на Манхэттене обратил мое внимание на то, что тем, кому больше шестидесяти пяти, полагается скидка для пожилых.

Мы договорились, что решение стать родителями будет «единственным самым важным решением, которое мы когда-либо примем вместе». И все же сама важность решения гарантировала, что оно никогда не будет казаться реальным и останется на уровне прихоти. Каждый раз, когда кто-либо из нас поднимал вопрос родительства, я чувствовала себя как семилетняя девочка, которая ждет, что на Рождество получит в подарок умеющую писаться Дюймовочку.

Я, правда, помню несколько разговоров в тот период, в который мы с внешне произвольными промежутками колебались, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Самый оптимистичный из них точно был тот, что произошел после воскресного обеда у Брайана и Луизы на Риверсайд-драйв. Они больше не устраивали ужины, которые всегда оканчивались родительским апартеидом: один супруг играл взрослого, с греческими оливками и каберне, а другой загонял в ванную, купал и укладывал этих двух непослушных маленьких девочек. Я-то всегда предпочитала общаться вечером – это подразумевает большую распущенность; хотя распутство больше не являлось качеством, которое у меня ассоциировалось с тем приветливым, спокойным сценаристом «Хоум-Бокс-Офис»[7], который сам готовил пасту и поливал длинные стебли петрушки на своем подоконнике. Когда мы спускались в лифте, я удивилась:

– А ведь когда-то он был кокаинистом!

– Ты говоришь так, словно скучаешь по нему прежнему, – заметил ты.

– О, я уверена, что сейчас он гораздо счастливее.

Я не была в этом уверена. В те дни я еще считала благотворность подозрительной. На самом деле мы когда-то «весело» проводили с ним время, и эта история оставила меня с чувством тяжелой утраты. Я восхищалась обеденным столом и стульями из цельного дуба, купленными за бесценок на гаражной распродаже где-то на севере штата, а ты в это время согласился на полный осмотр коллекции кукол младшей из девочек и проявил при этом такое терпение, что я прямо-таки разволновалась. Мы с искренним пылом хвалили затейливый салат, потому что в начале восьмидесятых козий сыр и вяленые помидоры еще не считались passé[8].

Задолго до того мы договорились, что ты и Брайан не будете сцепляться из-за Рональда Рейгана. Для тебя он был добродушным идолом, с легким внешним лоском и финансовой изобретательностью, который вернул нации гордость. Для Брайана же он являлся угрожающей фигурой идиота, который готов ввергнуть страну в банкротство, урезая налоги для богатых. Так что мы не отклонялись от безопасных тем, фоном на взрослой громкости проникновенно звучала песня Ebony and Ivory[9], и я старалась подавить свое раздражение от того, что девочки немелодично подпевают и снова и снова заводят эту же песню. Ты горевал, что «Нью-Йорк Никс»[10] не попали в плей-офф, а Брайан впечатляюще умело изображал человека, который интересуется спортом. Мы все были разочарованы, что скоро закончится последний сезон «Всех в семье»[11], но сошлись во мнении, что шоу практически изжило себя. Пожалуй, единственным конфликтом, возникшим в тот день, была та же судьба, постигшая и «МЭШ»[12]. Отлично зная, что Брайан боготворит Алана Алда[13], ты жестоко отозвался об актере как о лицемерном зануде.

И все же меня смущало то, как добродушно разрешились эти разногласия. Слабым местом Брайана был Израиль, и меня так и подмывало мельком упомянуть об «иудейских нацистах» и взорвать эту дружескую обстановку. Вместо этого я спросила его, о чем будет его новый сценарий, но толкового ответа так и не получила, потому что у старшей девочки прилипла жвачка к волосам – светлым, как у Барби. Последовали долгие пререкания о способах решения этой проблемы. Брайан положил им конец, отрезав жвачку вместе с частью локона при помощи ножа для мяса, что немного расстроило Луизу. Однако это происшествие оказалось единственным тревожным эпизодом; в остальном же все было мило: никто не напился и не обиделся, дом у них был красивый, еда вкусная, девочки славные – мило, мило, мило.

Я разочаровала сама себя тем, что вполне приятный ланч со вполне приятными людьми оказался для меня недостаточным. Почему я предпочла бы ему ссору? Разве не были эти две девочки совершенно очаровательными? Какая разница, что они вечно нас перебивали и за весь день я не смогла закончить ни одну мысль? Разве я не была замужем за любимым мужчиной? Так отчего же какая-то грешная часть меня желала, чтобы Брайан сунул руку мне под юбку, когда я помогала ему принести из кухни вазочки с мороженым? Оглядываясь назад, я совершенно правильно кусала локти. Всего через несколько лет я бы хорошо заплатила за обычную веселую семейную встречу, во время которой самое худшее, что натворили бы дети – это прилепить жвачку к волосам.

Однако в вестибюле ты громогласно объявил:

– Отлично посидели. Я думаю, они оба потрясающие. Нужно обязательно поскорее пригласить их к нам, если они смогут найти няню для детей.

Я промолчала. У тебя не нашлось бы времени выслушивать мои мелочные придирки: а не была ли еда пресновата; и разве у тебя не возникло такое чувство… ну, типа, зачем это все; и разве нет чего-то глупого, скучного и нездорового в этой нынешней позе «папа знает лучше», если раньше (наконец-то я могу сознаться в том, что я переспала с ним в гостях еще до нашего с тобой знакомства) Брайан был таким распутником. Вполне возможно, что ты испытывал те же чувства, что и я: что эту удачную по всем признакам встречу ты тоже считал унылой и пресной; но вместо того, чтобы прибегнуть к еще одной очевидной модели – мы ведь не собирались пойти и раздобыть дозу кокаина – ты прибегнул к отрицанию. Это были хорошие люди, они хорошо к нам относились, следовательно, мы хорошо провели с ними время. Прийти к иному заключению было страшно, это грозило возникновением неназванной величины, без которой мы не могли обойтись, но которую мы не могли призвать по требованию – меньше всего тем, что продолжали бы действовать в добродетельном согласии с общепринятыми нормами.

Ты считал искупление грехов волевым актом. Ты пренебрежительно относился к людям (таким, как я) за их проклятое неконкретное недовольство, потому что неспособность радостно принять сам факт своего бытия выдавала в них слабость характера. Ты всегда ненавидел привередливых едоков, ипохондриков и снобов, которые воротили нос от «Языка нежности»[14] просто потому, что он был популярен. Хорошая еда, хороший дом, хорошие люди – чего мне было еще желать? Кроме того, хорошая жизнь не стучится в дверь сама. Радость – это работа. Так что если проявить достаточно трудолюбия и теоретически поверить в то, что мы хорошо провели время с Брайаном и Луизой, то в реальности тоже окажется, что мы провели его хорошо. Единственным намеком на то, что тебе наш день показался трудным, был твой чрезмерный энтузиазм.

Когда мы вышли через вращающиеся двери на Риверсайд-драйв, мое беспокойство, я уверена, было несформировавшимся и мимолетным. Позже эти мысли будут то и дело меня преследовать, хотя в тот момент я не ожидала, что твое непреодолимое желание затолкать в аккуратную коробочку неконтролируемые и бесформенные впечатления – словно кто-то попытался запихнуть сплетенную корягу в жесткий чемодан – равно как и то, как искренне ты путал слова «быть» и «должно быть», приведут к таким разрушительным последствиям.

Я предложила пойти домой пешком. Когда я путешествовала для «Крыла Надежды», я везде ходила пешком, и такие порывы были моей второй натурой.

– До Трайбеки миль шесть или семь! – возразил ты.

– Ты готов взять такси, чтобы потом сделать 7500 прыжков на скакалке, глядя на игру «Никс», но энергичная прогулка, которая приведет тебя туда, куда тебе нужно, – это слишком утомительно.

– Да, черт побери. Всему свое место.

Ограниченный занятиями физкультурой и определенным способом складывания рубашек, твой режим вызывал восхищение. Но в более серьезных ситуациях, Франклин, я восхищалась тобой меньше. Методичность со временем легко скатывается в конформизм.

Я пригрозила, что пойду домой одна, и это решило спор: через три дня мне нужно было уезжать в Швецию, и тебе очень хотелось провести со мной больше времени. Мы шумно и весело двинулись по пешеходной дорожке в Риверсайд-парк, где цвели деревья гинкго, а на пологой лужайке компания анорексичных граждан занималась тай-чи. Я с таким энтузиазмом уходила от своих собственных друзей, что споткнулась.

– Пьяница, – сказал ты.

– Два бокала!

Ты цыкнул.

– Середина дня!

– Надо было выпить три, – резко сказала я.

Ты нормировал любое удовольствие, кроме просмотра телевизора, и мне хотелось, чтобы ты хоть иногда давал себе волю – как в беззаботные дни ухаживания, когда ты приходил ко мне с двумя бутылками пино-нуар и упаковкой немецкого пива и смотрел на меня таким полным похоти и вожделения взглядом, что было понятно: почистить зубы мы не успеем.

– Дети Брайана, – начала я официально. – Глядя на них, ты хочешь своего?

– М-м-может быть. Они милые. К тому же я не из тех, кто станет совать зверушек в мешок, если им захотелось крекер, игрушечного кролика или попить в стотысячный раз.

Я поняла. В этих наших разговорах было что-то от игры, и твой первый ход был уклончивым. Один из нас всегда оказывался в роли кайфоломщика на тему родительства, и в прошлый такой разговор о потомстве я испоганила нам настроение словами: дети шумные, неопрятные, неблагодарные и ограничивают возможности взрослых. На этот раз я придерживалась более дерзкой роли.

– По крайней мере, если бы я забеременела, что-нибудь бы произошло.

– Естественно, – сухо сказал ты. – Ты бы родила ребенка.

Я потащила тебя по дорожке к речной набережной.

– Мне просто нравится идея перевернуть страницу, вот и все.

– Звучит как-то загадочно.

– Я хочу сказать, мы же счастливы? Разве ты бы так не сказал?

– Конечно, – осторожно согласился ты. – Думаю, да.

На твой взгляд, наше довольство жизнью не выносило пристального изучения – словно своенравная птица, которую легко напугать и которая улетит прочь, стоит кому-то из нас воскликнуть: смотри, какой прекрасный лебедь!

– Ну, может быть, мы слишком счастливы.

– Да, я как раз собирался с тобой об этом поговорить. Не могла бы сделать меня чуть более несчастным?

– Прекрати. Я говорю об истории. Ну как в сказках: «и жили они счастливо до конца своих дней» – вот как они заканчиваются.

– Давай, сделай мне одолжение и поговори со мной свысока.

Ох, ты ведь прекрасно понимал, что я имела в виду. Не то, что счастье – это скучно. Всего лишь то, что оно недостаточно хорошо рассказывает историю. А одно из наших всепоглощающих развлечений, когда мы стареем – это рассказывать свою историю не только другим людям, но и себе самим. Кому знать, как не мне: я ежедневно бегу от своей истории, а она следует за мной, словно верный бродячий пес. Соответственно, в одном отношении я не похожа на себя молодую: теперь тех людей, которые мало или вообще ничего не могут о себе рассказать, я считаю ужасно везучими.

В ярком свете апрельского солнца мы замедлили шаг у теннисных кортов и остановились, чтобы через просвет в зеленом сетчатом ограждении полюбоваться на мощные резаные подачи слева.

– Все кажется таким упорядоченным, – посетовала я. – «Крыло Надежды» так стремительно развивается, что единственное, что может случиться со мной в профессиональном плане – это разорение компании. Я всегда могу зарабатывать еще больше денег, но я ужасно люблю комиссионки, Франклин, и я не знаю, что делать с этими деньгами. Деньги нагоняют на меня тоску, и из-за них наша жизнь меняется, и мне это совсем не нравится. Множество людей не имеют детей, потому что не могут себе этого позволить. Для меня было бы облегчением найти что-то значимое, на что их можно потратить.

– А я не имею значения?

– Ты недостаточно многого хочешь.

– А новая скакалка?

– Десять баксов.

– Что ж, – уступил ты, – по крайней мере, ребенок дал бы ответ на Главный Вопрос.

Я тоже могла быть упрямой.

– Что еще за Главный Вопрос?

– Ну, знаешь, – беспечно сказал ты, растягивая слова, словно конферансье, – эта старая э-э-экзистенциальная дилемма.

Я до конца не разобралась почему, но твой Главный Вопрос меня не взволновал. Мне гораздо больше нравилось мое «перевернуть страницу».

– Я всегда могу отправиться в какую-нибудь новую страну…

– А такие еще остались? Ты меняешь страны с такой скоростью, с какой большинство людей меняет носки.

– Россия, – заметила я. – Но, во-первых, я не собираюсь отдавать свою жизнь в заложники «Аэрофлоту». Просто в последнее время… везде все кажется каким-то одинаковым. В разных странах разная еда, но во всех странах она есть. Понимаешь, о чем я?

– Как это называется? Правильно – бред собачий!

Видишь ли, тогда у тебя была привычка делать вид, что ты понятия не имеешь, о чем я говорю, если то, на что я намекала, оказывалось совсем сложным или тонким. Позже эта стратегия – прикидываться дурачком, которая началась как мягкое поддразнивание, превратилась в более мрачную неспособность осознать то, о чем я говорю, но не потому что мои слова были слишком невразумительны, а потому что они были слишком понятные, а тебе этого не хотелось.

Позволь мне теперь объяснить. Во всех странах разная погода, но в них во всех есть какая-то погода, какая-то архитектура, и отношение к отрыжке за обеденным столом, которое рассматривает ее как лестный комплимент или как невоспитанность. Следовательно, я стала меньше обращать внимание на то, нужно ли оставлять обувь у двери в Марокко, чем на тот неизменный факт, что, куда бы я ни отправилась, в этом месте будут традиции, связанные с обувью. Казалось, что слишком хлопотно куда-то ехать, регистрировать багаж, привыкать к новым часовым поясам только ради того, чтобы застрять в этом давнем погодно-обувном континууме; этот континуум, по моим ощущениям, в некотором роде сам стал местоположением, и потому каждый раз я неизменно оказывалась в одном и том же месте. Тем не менее хоть я иногда и разглагольствовала на тему глобализации – теперь твои любимые шоколадно-коричневые ботинки от «Банана Репаблик» можно было купить даже в Бангкоке, – монотонным стал именно мир в моей голове, то, как я думала, как себя чувствовала и что говорила. Единственный способ заставить мою голову по-настоящему поехать куда-то еще заключался в том, чтобы отправиться в другую жизнь, а не в другой аэропорт.

– Материнство, – сжато выразила я свою мысль в парке. – Вот это точно незнакомая страна.

В тех редких случаях, когда казалось, что я могу в самом деле захотеть сделать это, ты начинал нервничать.

– Ты можешь быть самодовольной с твоей успешностью, – сказал ты. – Поиск натуры для съемок рекламы заказчикам с Мэдисон-авеню пока не довел меня до оргазма от самореализации.

– Ладно.

Я остановилась, оперлась на теплые деревянные перила, которые ограждали Гудзон, вытянула руки в стороны и посмотрела тебе в лицо.

– Так что же тогда произойдет? С тобой в профессиональном смысле: чего мы ждем и на что надеемся?

Ты наклонил голову, чтобы видеть мое лицо. Казалось, ты понял, что я не пытаюсь ставить под сомнение твои достижения или важность твоей работы. Речь шла о другом.

– Вместо этого я мог бы искать натуру для художественных фильмов.

– Но ты же всегда говоришь, что это та же самая работа: ты находишь холст, а кто-то другой пишет на нем картину. И за рекламу лучше платят.

– Это не имеет значения; я ведь женат на миссис Толстосум.

– Для тебя – имеет.

Твое зрелое отношение к тому, что я зарабатываю гораздо больше, имело границы.

– Я вообще думал заняться чем-то совершенно другим.

– И что, ты так воодушевишься, что откроешь собственный ресторан?

Ты улыбнулся.

– Они никогда не живут долго.

– Вот именно. Ты слишком практичен. Может, ты и займешься чем-то другим, но это занятие будет практически в той же плоскости. А я говорю о топографии. Эмоциональной, вербальной топографии. Мы живем в Голландии, а мне иногда ужасно хочется в Непал.

Поскольку другие жители Нью-Йорка были высокомотивированы, ты мог обидеться, что я не считаю тебя амбициозным. Но одним из проявлений твоей практичности было отношение к себе самому, и поэтому ты не стал обижаться. Ты был амбициозным – в своей жизни, такой, какой она была, когда ты просыпался по утрам, но не в достижениях. Как большинство людей, у которых не было с раннего возраста какого-то определенного призвания, ты ставил работу рядом с собой: любое занятие заполнило бы твой день, но не твое сердце. Это мне в тебе нравилось. Мне очень это нравилось.

Мы пошли дальше, и я раскачивала твою руку.

– Наши родители скоро умрут, – снова начала я. – И все, кого мы знаем, начнут топить тяготы своей бренной жизни в выпивке. Мы постареем и в какой-то момент будем больше терять старых друзей, чем заводить новых. Конечно же, мы можем ездить в отпуск – сдадимся наконец и купим чемоданы на колесиках. Мы можем больше есть, наслаждаться бо́льшим количеством вина и больше заниматься сексом. Но – не пойми меня неправильно – меня беспокоит, что все это как-то начинает выдыхаться.

– У одного из нас всегда может обнаружиться рак поджелудочной железы, – весело сказал ты.

– Ага. Или один из нас въедет на твоем пикапе в бетономешалку, и тогда интрига нарастает. Но именно это я хочу сказать: все, что на мой взгляд может случиться с нами дальше – ну, ты понимаешь, не то, что мы получим милую открытку из Франции, а настоящие события – все это будет ужасно.

Ты поцеловал меня в макушку.

– Довольно мрачно для такого великолепного дня.

Несколько шагов мы прошли полуобнявшись, но наши ноги сталкивались. Я удовольствовалась тем, что продела указательный палец в шлевку на твоих брюках.

– Знаешь этот эвфемизм – она ждет ребенка? Он очень уместен. Появление ребенка – при условии, что он здоров – это то, чего с нетерпением ждут. Это приятно, это большое, хорошее, огромное событие. И с момента рождения все хорошее, что случается с детьми, случается и с тобой. Плохое, конечно, тоже, – торопливо добавила я, – но знаешь, еще ведь есть первые шаги, первые свидания, первые места по бегу в мешках. Дети, они ведь оканчивают школу, женятся, сами рожают детей; в каком-то смысле тебе удается все это сделать дважды. Даже если бы у нашего ребенка были проблемы, – по-идиотски предположила я, – это, по крайней мере, были бы уже не наши старые проблемы…

Довольно. От подробного рассказа об этом диалоге у меня разрывается сердце.

Оглядываясь назад, я думаю: возможно, говоря о том, что мне хочется больше «истории», я таким образом намекала на то, что мне хочется любить еще кого-то. Мы никогда не говорили такие вещи напрямую: мы слишком робели. И я боялась даже нечаянно намекнуть на то, что тебя мне было недостаточно. По правде говоря, теперь, когда мы расстались, я жалею, что не преодолела свою застенчивость и не говорила тебе почаще, что влюбленность в тебя оказалась одним из самых поразительных событий в моей жизни. Вернее, не только влюбленность – это лишь банальный и ограниченный период, – но сама любовь к тебе. Каждый день, который мы проводили не вместе, я представляла себе твою теплую широкую грудь с буграми мышц, рельефных и крепких благодаря ежедневным ста отжиманиям, большую выемку у ключицы, куда я удобно пристраивала макушку по утрам в те восхитительные дни, когда мне не нужно было торопиться на самолет. Иногда я слышала, как ты зовешь меня из соседней комнаты: «Е-ВА!» – раздражительно, отрывисто, требовательно, зовешь меня к ноге, потому что я была твоей, как собака, Франклин! Но я и правда была твоей, и я не обижалась; и я хотела, чтобы ты выдвигал это требование: «Ее-е-е-ВААА!», всегда с ударением на втором слоге, и бывали вечера, когда я едва могла отозваться, потому что в горле у меня вставал ком. Мне приходилось прекращать нарезку яблок для пирога, потому что мои глаза застилала пелена, и от этого кухня казалась жидкой и дрожащей, так что продолжи я резать яблоки дальше – порезала бы пальцы. Ты всегда кричал на меня, если я порежусь, это приводило тебя в ярость, и нелогичность этого гнева настолько меня дезориентировала, что я едва не резалась снова.

Никогда, никогда я не воспринимала тебя как должное. Для этого мы слишком поздно познакомились: мне к тому времени было почти тридцать три, и мое прошлое без тебя было насыщенным событиями, но при этом слишком пустым эмоционально, чтобы я считала чудо дружеского общения чем-то заурядным. Но после того как я так долго выживала на объедках со своего собственного эмоционального стола, ты ежедневно баловал меня банкетом из заговорщических взглядов на вечеринках, неожиданных букетов без повода и прикрепленных к холодильнику бумажек, которые всегда подписывал «Целую-целую-целую, Франклин». Ты сделал меня жадной. Как любой уважающий себя наркоман, я хотела большего. И мне было любопытно. Я хотела знать, каково это, когда тоненький голосок из той же комнаты позовет: «Мамоч-КААА!» Ты положил этому начало – как бывает, когда кто-нибудь подарит единственного резного слоника из черного дерева, и вдруг в голову приходит мысль: а здорово будет собрать коллекцию.

Ева

P.S. (03.40)

Я пытаюсь полностью отказаться от снотворного, пусть лишь из-за того, что знаю: ты бы не одобрил, что я его принимаю. Но без него я ворочаюсь в постели. Завтра на работе в турагентстве «Путешествие – это мы» от меня не будет никакого толку, но мне захотелось записать еще одно воспоминание из того периода.

Помнишь, как мы ели крабов с Айлин и Бельмонтом в моем лофте? Вот тот вечер был полон невоздержанности. Даже ты забыл всякую осторожность и в два часа ночи достал с полки малиновый бренди. Мы не прерывались на то, чтобы полюбоваться кукольными нарядами, никаких «завтра в школу», мы объедались фруктами и сорбетом, и плескали в рюмки неумеренные дополнительные порции прозрачного, пьянящего бренди, и громко приветствовали рассказанные друг другом истории из серии «а как вам вот такое», и это был разгул вечной юности, которая так характерна для бездетных людей среднего возраста.

Мы все говорили о наших родителях – боюсь, в ущерб их коллективной репутации. Мы устроили что-то вроде неофициального конкурса: чьи родители были более чокнутыми. Ты оказался в невыгодном положении: неизменный новоанглийский стоицизм твоих родителей было трудно спародировать. В противоположность этому бесхитростные попытки моей матери придумать что-то, чтобы избежать необходимости выходить из дома, вызвали большое веселье, и я даже умудрилась объяснить личную шутку, существовавшую между мной и моим братом Джайлсом про «Это очень удобно» – в нашей семье данная фразочка означала «У них есть доставка». В те дни (еще до того, когда он с неохотой стал позволять своим детям находиться рядом со мной), мне стоило лишь сказать Джайлсу «Это очень удобно», и он начинал гоготать. Ближе к утру я могла сказать Айлин и Бельмонту «Это очень удобно», и они тоже хохотали.

Ни ты, ни я не могли соревноваться с этой интернациональной водевильной компанией видавших виды представителей богемы. Мать Айлин была шизофреничкой, а отец – профессиональным карточным шулером; мать Бельмонта раньше была проституткой и по-прежнему одевалась как Бетт Дэвис в фильме «Что случилось с Бэби Джейн?»[15], а отец являлся не особо известным джазовым ударником, который когда-то играл с Диззи Гиллеспи[16]. Я чувствовала, что они рассказывали эти истории и раньше, но именно поэтому они рассказывали их очень хорошо, и после того количества шардоне, которым мы запили крабовые деликатесы, я смеялась до слез. Один раз я попробовала перевести разговор на то исполинское решение, которые мы с тобой пытались принять, но Айлин и Бельмонт были старше по крайней мере на десять лет, и я не была уверена, что они сами выбрали бездетность – возможно, поднимать этот вопрос было бы жестоко.

Они ушли от нас почти в четыре утра. И будь уверен, в тот раз я чудесно провела время. Это был один из тех вечеров, ради которого стоило суетиться, бежать на рыбный рынок, резать гору фруктов и даже убирать в кухне, где повсюду тонким слоем лежала мука, а стол стал липким от манговой кожуры. Я понимала, что немного разочарована тем, что этот вечер закончился и что голова у меня тяжелая от большого количества спиртного, головокружение от которого сначала достигло пика, а потом оставило лишь неустойчивость в ногах и трудности с фокусировкой, когда я сосредоточивалась на том, чтобы не уронить бокалы для вина. Но я грустила не поэтому.

– Ты такая тихая, – заметил ты, складывая тарелки. – Устала?

Я грызла одинокую клешню краба, которая отвалилась при готовке и осталась в сковороде.

– Мы же провели… сколько? – четыре, пять часов, говоря о наших родителях.

– И что? Если ты чувствуешь вину за то, что плохо говорила о матери, тебе светит покаяние до 2025 года. Это одно из твоих любимых развлечений.

– Знаю. Это меня и беспокоит.

– Она ведь тебя не слышала. И никто за столом не подумал, что раз ты считаешь ее смешной, то не считаешь ее жизнь также и трагической. Или что ты ее не любишь. По-своему, – добавил ты.

– Но когда она умрет, мы не сможем – я не смогу продолжать в том же духе. Невозможно стать столь язвительной, не чувствуя себя предательницей.

– Тогда высмеивай бедную женщину, пока есть возможность.

– Но разве нам вообще следует говорить о наших родителях часами в таком возрасте?

– А в чем проблема? Ты так смеялась, что, наверное, описалась.

– У меня после их ухода перед глазами осталась эта картина: мы четверо в возрасте за восемьдесят, со старческой пигментацией на коже, по-прежнему выпиваем и рассказываем все те же истории. Может, эти истории будут как-то окрашены привязанностью или сожалением после смерти родителей, но это все равно будут истории о странных маме и папе. Разве это будет не жалкое зрелище?

– Ты бы предпочла страдать из-за Сальвадора.

– Не в этом дело…

– …или горстями отмерять послеобеденные карамельки: бельгийцы невежливы, тайцы осуждают объятия на людях, а немцы помешаны на дефекации.

Оттенок горечи в таких шутках становился все сильнее. С трудом добытые крупицы моих антропологических знаний, по-видимому, служили напоминанием о том, что у меня были приключения за границей, в то время как ты прочесывал пригороды Нью-Джерси в поисках полуразрушенного гаража для рекламы Black & Decker[17]. Я могла бы огрызнуться, что сожалею о том, что тебе скучно слушать истории о моих путешествиях, но ты главным образом поддразнивал меня, было поздно, и я не была настроена цапаться.

– Не говори глупости, – сказала я. – Я такая же, как все остальные: я люблю говорить о других людях. Не о народах. О людях, которых я знаю, которые мне близки; о людях, которые сводят меня с ума. Но у меня такое чувство, будто я использую свою семью. Мой отец погиб еще до моего рождения; один брат и одна мама представляют собой не ахти какой выбор. В самом деле, Франклин, может, нам стоит завести ребенка просто для того, чтобы иметь другую тему для разговоров.

– А вот это, – ты с лязгом поставил в раковину кастрюлю из-под шпината, – это легкомысленно.

Я тебе возразила:

– Нет, не легкомысленно. То, о чем мы говорим – это то, о чем мы думаем, из чего состоит наша жизнь. Не уверена, что я хочу провести свою жизнь, оглядываясь на поколение, чью родословную я сама помогаю пресечь. Есть какой-то нигилизм в том, чтобы не иметь детей, Франклин. Как будто ты не веришь в само человечество. Если бы все последовали нашему примеру, весь вид вымер бы через сто лет.

– Да ну тебя, – насмешливо сказал ты, – никто не заводит детей, чтобы увековечить людей как вид.

– Сознательно, может, и нет. Но мы смогли принимать это решение, не уходя в монастырь, лишь примерно с 1960 года. И потом, после вечеров, подобных сегодняшнему, есть, наверное, какая-то поэтичная справедливость в том, чтобы иметь взрослых детей, которые часами будут говорить со своими друзьями обо мне.

Как мы себя защищаем! Ведь перспектива такого внимательного наблюдения за собой мне нравилась. Правда, мама была красивая? Правда, мама была отважная? Боже, она ведь ездила во все эти жуткие страны совершенно одна! Эти обрывки ночных размышлений моих детей об их матери были подернуты дымкой обожания, которое так разительно отличалось от того, как беспощадно я препарировала собственную мать. Как насчет вот такого: Разве мама не претенциозна? Правда, у нее огромный нос? А эти путеводители, которые она штампует, такие скуууучные. Хуже того, убийственно точной детской придирчивости способствуют доступность, доверие, добровольное разглашение, и поэтому она представляет собой двойное предательство.

И все же даже в ретроспективе это страстное желание «иметь другую тему для разговоров» кажется далеким от легкомыслия. В самом деле, может быть, поначалу меня соблазняла идея попробовать забеременеть из-за этих заманчивых воображаемых картинок, как в трейлере к фильму: как я открываю дверь парню, с которым у моей дочери (признаюсь, я всегда представляла себе дочь) первая любовь, как сглаживаю его смущение непринужденным подтруниванием и как бесконечно, шутливо и безжалостно оцениваю его, когда он уходит. Мое стремление сидеть допоздна с Айлин и Бельмонтом и в кои-то веки размышлять о молодых людях, у которых впереди вся жизнь – о тех, кто будет рассказывать новые истории, о которых у меня будет новое мнение и чья канва не истерлась от пересказов – это стремление было вполне реальным, и оно не являлось легкомысленным.

Ох, но мне тогда не приходило в голову, что, как только я наконец произведу на свет свою желанную свежую тему для разговоров, мне придется иметь касательно нее мнение. Еще менее я могла предположить мучительную иронию в стиле О. Генри – что, набредя на захватывающую новую тему для разговоров, я потеряю мужчину, с которым мне больше всего хотелось бы их вести.

Ева

6

Патрик Джозеф «Пат» Бьюкенен – американский политик и публицист, в 1969–2000 гг. – идеолог крайне правой фракции Республиканской партии.

7

Одна из первых компаний американского кабельного телевидения.

8

Устаревший, немодный, несовременный (фр.).

9

«Эбеновое дерево и слоновая кость» (англ.) – песня в исполнении Пола Маккартни и Стиви Уандера, вышедшая в марте 1982 года и возглавлявшая чарты США, Великобритании и многих других стран.

10

Профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в Нью-Йорке.

11

All in the Family – американский комедийный телесериал, который транслировался на CBS.

12

M*A*S*H (в российском прокате «МЭШ», или «Чертова служба в госпитале МЭШ») – американский телесериал.

13

Алан Алда – американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, получил мировое признание за главную роль в популярном сериале «МЭШ».

14

Кинофильм 1983 г. режиссера Джеймса Брукса по мотивам одноименного романа Ларри Макмёртри. Получил пять премий «Оскар».

15

What Ever Happened to Baby Jane? – психологический триллер 1962 г., снятый режиссером Робертом Олдричем по одноименной новелле Генри Фаррелла, с участием легенд классического Голливуда – Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Героиня в фильме одевается словно маленькая девочка.

16

Джазовый трубач-виртуоз, вокалист, композитор, аранжировщик, руководитель ансамблей и оркестров, родоначальник современного импровизационного джаза.

17

Американский производитель электроинструментов.