Читать книгу Красные озера - Лев Протасов - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

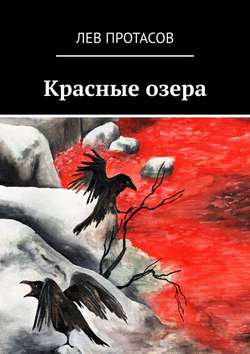

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Лиза

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Севернее

ОглавлениеДома стояли на черном, как зола, песке, и сами эти дома были черны и изувечены, так что казалось, будто вся земля от излучины реки до линии горизонта выжжена и непригодна для жизни.

Но на земле жили.

Жили какие-то жалкие люди с лошадиными спинами да обветшалыми лицами – притирались друг к дружке вплотную от немого одиночества, копошились у каждого строения, серые как тени. Выкорчевывали камни, рыли затхлую почву, бросали в нее зерно, а зерно ничего не рождало.

Картина взору открывалась совершенно безрадостная – будто вырвали ее из сердцевины преисподней, а скорее даже, со дна, куда сыпется пепел с адовых котлов, да в назидание живым поместили здесь, кусками разбросав по берегам мутного озера.

__________________________

Селение выглядело столь плачевно далеко не всегда. Оно появилось вокруг озера Шонкар плотным кольцом времянок еще в ту далекую пору, когда крестьяне получили возможность менять место обитания без специального на то дозволения, и впоследствии разрослось даже в небольшую, но вполне благополучную деревушку, которая, несмотря на бедность северных почв, ежегодно приносила сносный урожай.

К слову, озеро носило свое имя задолго до появления деревни. Шонкар, как известно, с башкирского наречия – кречет, сокол. Однако в здешних краях ни кречетов, ни башкир никогда не бывало – можно лишь предположить, что некий путешественник, впервые обнаруживший водоем, подарил ему название на языке своих предков, отсюда вся неразбериха. Впрочем, достоверно это никому неизвестно, а уж как случилось на самом деле – кто знает, прошлое вообще туманно.

Селение основали крестьяне, сошедшие с насиженных мест в поисках лучшей жизни. Да и пришли-то, вероятно, с близлежащих разоренных поместий, где с голоду помирали.

Лучшей жизни бродяги, конечно, так никогда не увидели, но по крайней мере обустроились не хуже ранешнего.

Неизвестно, почему выбор их пал на местность настолько сомнительную – озерцо, как водица на дне стакана, плескалось на дне земляной язвы, пробуравленной временем и ветрами в центре старой разрушенной горы. Тут повсеместно горбились зубчатые или покатые холмики, а поверхность была каменистая, за исключением участков у берега. Участки же эти представляли собой вкрапления подзолистой почвы, серой да нищей – на такой ничего толком не растет.

Хотя были и кое-какие преимущества. Например, многочисленные холмы защищали от резких перепадов температуры, свойственных северу, поскольку препятствовали свободному движению теплых и холодных воздушных потоков. Кроме того, озеро оказалось достаточно глубоким, питалось от обильных подземных вод, которые просачивались наружу и наполняли собой все впадины и ямы. Там, где вода стояла подолгу, образовывались либо болота, либо ставкѝ. Ставкѝ позволяли лучше обустроить отдельные хозяйства и, пожалуй, значительно сглаживали прочие недостатки природы тех краев.

В Шонкар впадала узенькая речка, дававшая излучину резко на запад перед самым устьем. Выходила она из гораздо более крупной реки, являясь по сути ее ответвлением, потому обеспечивала связь с внешним миром – можно было на лодке добраться до главного потока, а уж оттуда сплавиться к южным поселениям или местной столице.

С годами деревня ширилась, люди научились правильно обрабатывать и удобрять здешнюю хилую почву, и урожай всходил знатный. Некоторое время назад (при колхозном устройстве) здесь даже выращивали пшеницу для государственных нужд. Теперь сообщение между центром и периферией сошло на нет, и деревня кормится собственными силами, никому не помогая, ни от кого не получая помощи. Поля засадили картошкой, оставив под пшеницу лишь пару небольших участков. Сеяли на них кормовые сорта, для скотины – конечно, заготовить сено гораздо менее хлопотно, вот только дикие почвы никто никогда не удобрял, и трава росла плохо.

Вообще жизнь в поселке у озера текла скучная, размеренная, ничего толком не происходило. Разве что лет двадцать назад нашли медную жилу на склоне разрушенной горы. Говорили о создании медеплавильного завода, даже котлован под фундамент вырыли, пригнали строительные машины. Но машины стояли мертвым грузом в тени холмов, словно как бы смущенные своим бездельем, а широкая рытвина под будущий завод пустовала да, подобно прочим углублениям, медленно заполнялась сочащейся из-под земли водой. Вода в ней копилась мутная, вперемешку с песком и грязью, и по весне источала гнилостный запах.

Жители такому раскладу только радовались – не хотелось им завода. То были люди степенные, молчаливые, от многих веков тяжкой жизни угрюмые, ибо угрюмость эта по наследству передается, от отца к сыну – у крестьян все передавалось от отца к сыну, так принято. Оттого держались они привычного уклада, держались крепко, а поскольку всякое строительство, как известно, прежнюю жизнь разрушает – медеплавильному производству противились.

Выделялся-то на общем фоне, пожалуй, один лишь Лука. И за добычу меди ратовал, и уклад не вполне принимал, и вообще выглядел нелепо со своей вечно улыбчивой физиономией да чудаковатыми рассуждениями посреди общественно одобряемой скуки. Впрочем, соседи к нему относились благосклонно – немудрено, Лука ведь единственный в целом селении занимался починкой обуви, а куда на полевые работы в рваной обуви! Прозвище только дали ему – «счастье» – вроде как с издевкой, чтоб улыбался поменьше.

Увы, улыбаться реже он на свою беду не мог. Да и не улыбка то вовсе – так, уголки рта кверху вздернуты, с правой стороны особенно. В детстве Лука упал в один из ставков, причем зимой, да умудрился хлипким своим туловищем пробить ледяную корку и полностью погрузиться в студеную воду; вытащили его почти сразу, откачали, но вот до дому пришлось нести насквозь промокшего, потому мальчик не только подхватил воспаление легких, но и застудил себе лицо да какой-то внутри лица крошечный нерв.

От воспаления ребенка дедовскими методами кое-как избавили, на ноющую же боль в голове внимания никто не обратил. Застуженный нерв впоследствии сыграл с несчастным довольно-таки злую шутку – рот его на всю оставшуюся жизнь застыл этакой легкой усмешкой, глаза сощурились, словно кожа вокруг них резко обмякла да сморщилась, вдобавок при каждом приеме пищи слезы сами собой наворачивались и текли без остановки.

Побороть блаженную ухмылочку Лука вполне умел, прилагая к тому страшное мышечное усилие. Правда, схватки с собственным лицом изматывали донельзя и применялись крайне редко, ради исключительно грустных событий – к примеру, когда Лука жену схоронил, потом три дня почти с каменной челюстью на всех озирался, до судорог себя довел.

Местные жители с медициной, ясное дело, не дружили вовсе, в терминологии не разбирались, втолковать им про застуженный нерв не вышло – потому ухмылку незадачливого соседа чаще всего воспринимали как признак насмешливости и высокомерия.

Что до его чудаковатых рассуждений – Лука-счастье читал иной раз книги, даже в город за ними ездил, да любил вечерами уходить как можно дальше от поселка, вглубь леса или по берегу речного ответвления до главной реки, а там вниз, к югу, и не для сбора ягод или охоты, а так, знаете ли, природой любовался или архитектурными красотами (на юго-востоке от деревни как раз высилась громада старинного С-кого монастыря – здание хотя обветшало, а человеку непосвященному было на что поглядеть).

Подобные душевные упражнения часто вызывали в нем приятную меланхолию и развязывали язык, и рассуждал тогда отщепенец о мире, о месте в нем человека, о том, зачем люди на свет появляются, куда после уходят… ему, конечно, отвечали – на кладбище, мол, уходят – да вопрошавшему иного ответа хотелось, а какого именно, того не только жители не ведали, но и сам он не ведал и мучился недосказанностью.

Жена померла лет десять тому назад от неустановленной болезни, похоронили ее на местном кладбище, у самых болот, от прочих могилок немного в сторонке. Лука туда совсем редко ходил – в груди щемило всякий раз да как будто жить не хотелось (и ведь действительно не по-настоящему, а только как будто не хотелось). Мыслей же подобных следовало избегать, потому хотя бы, что изгой по смерти супруги остался с малолетним сыном на руках, по имени Илья. Сына надо было кормить, обучать, воспитывать – не до праздных фантазий о смерти.

Ныне мальчик вырос и превратился в высокого тощего юношу двадцати двух лет. На своего рослого, физически крепкого отца, у которого кроме поврежденного нерва болезней никаких не наблюдалось во всю жизнь, юноша не походил совершенно – нездорового вида, непригодный к тяжелому труду, мягкий, как женщина, с хлипкими ручками да скошенным, безвольным подбородком. Деревенские, на него глядя, только руками разводили. Впрочем, девушкам молодой человек нравился – за большие выразительные глаза и отсутствие грубости в поведении.

Лука в сыне души не чаял. Жену-то он не сберег, так хоть отпрыску, перенявшему все черты матери, мечтал обеспечить достойное будущее. О каком бы то ни было будущем здесь, в северном поселке, речи не шло – во-первых, тут не жизнь вовсе, а натуральное выживание, во-вторых же, юноша слишком слабосильный, не выдержит в суровых условиях. Нет, Лука лелеял мысль отправить сына на учебу в столицу, для чего деньги, собранные с починки обуви, старательно копил.

Однако когда в марте текущего года настал решающий момент, ехать в город Илья наотрез отказался. Он любил местную девушку по имени Лизавета, немногим его старше, та отвечала довольно горячей взаимностью, и бросить их не очень умелые, но страстные игры юноша не посмел.

Лука Лизавету знал близко, даже принимал участие в воспитании, и против такого союза нисколько не возражал. Однако же уговаривал Илью уехать, настаивая на том, что если тот сумеет выучиться, закрепиться в столице и обрасти кое-каким положением, то увезти затем понравившуюся женщину к себе труда не составит. Увы, доводам разума сын не внял.

Лиза была дочь Радловых, Петра и Тамары. А если не грешить против истины, то исключительно одной Тамары, так как Петр являлся лишь отчимом. О настоящем отце сведений не имелось, кажется, даже у матери девочки – то она рассказывала, что соблазнилась приезжим музыкантом, который затем обокрал ее и улетучился подобно ветру, то упоминала о связи с каким-то высоким чиновником, открестившимся от неудобной семьи, то вовсе указывала на кого-нибудь из односельчан шутки ради. Впрочем, Лизавете уж двадцать шесть лет почти, стоит ли с таким рвением выискивать мимолетное увлечение ее родительницы, приключившееся четверть века назад.

Лука в Тамару некогда был сильно влюблен, до женитьбы еще, женщина тоже относилась к нему благосклонно, однако на предложение замужества ответила категорическим отказом и вскоре закрепила союз с более зажиточным Петром Радловым – он, мол, по здешним меркам богат и ребенка сумеет обеспечить. Многие в деревне считали родным отцом Лизы именно Луку, надо сказать, ошибочно – на момент их с Тамарой встречи у последней дочка уже родилась на свет. Тем не менее, чудак к чужому ребенку прикипел и помогал с ней на протяжении долгих лет, и даже до сих пор привязанность эта сохранилась.

Петр, тамарин муж, был мрачный, грузный, но совсем не злобливый. В положение Луки он вполне вник и всегда был рад видеть незадачливого соперника у себя в гостях. Да и огромное количество сил, времени тратил на поддержание обширного хозяйства, не до ребенка ему было, так что любая помощь в воспитании девочки принималась с благодарностью. Так отщепенец сделался другом семьи и для Лизы почти наставником, этаким добрым дядей. Ни после женитьбы, ни после рождения сына (Лизе на тот момент три года исполнилось) родительское чувство его к чужому дитя не охладело, потому, несмотря на плодившиеся в селении неприятные слухи, Радловых он навещал весьма часто.

Девятого марта Лука тоже к ним направлялся, дабы обсудить возможное будущее Елизаветы и Ильи. Ноги его мерно вышагивали по блеклой, мерзлой поверхности у края котлована, а вокруг простиралось скучное, серенькое селеньице, зажатое со всех сторон обломками древней горы. Дома громоздились деревянные, приземистые и совершенно убогие…

…но были ли эти дома черны в тот день?

Нет.

Они еще не были черны.