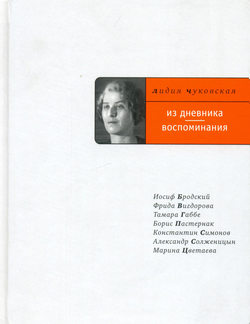

Читать книгу Из дневника. Воспоминания - Лидия Чуковская - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Отрывки из дневника

Борис Пастернак

Первая встреча[4]

Оглавление1939. Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мите1. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского – сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали – непредуказанное поле – и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» – «Да», – сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак! Явление природы, первобытность».

6 февраля 1947… Пришла с работы домой, стала собираться слушать Пастернака[5].

В 6 позвонил Борис Леонидович, чтоб я спускалась. Голос отчаянный. Я спустилась. В машине Алпатовы2 и Ольга Всеволодовна3.

Едем минут двадцать. Огни, и московская бессмысленная дорога, которую даже снег не красит.

Борис Леонидович в машине говорит неустанно, – но нет, сейчас я уже и не пробую вспомнить.

Когда мы подъехали к какому-то стандартному безобразию, выяснилось, что никто толком не знает адреса, хотя Пастернак и Алпатовы тут бывали. Борис Леонидович все говорит о бензоколонке, от которой будет пятый дом. Выходит, суетится, торопится. Он очень сегодня нервен. Наконец Алпатов все разузнал, и мы подъехали к дому, а потом прошли по тропе, сбиваясь в глубокий снег.

Комната. В тесноте сидят люди, которых я не вижу. Возглас: «Лида!» – это Николай Павлович Анциферов4, остальных не вижу[6].

Страшная духота от неумеренного центрального отопления, форточка не помогает, тошнота от духоты, теснота, сижу на скамеечке, и затекают ноги, больному глазу больно от лампы, стоящей возле Бориса Леонидовича, пахнет керосином (это вчера травили клопов, но недотравили: они явно ползают по стенам).

Борис Леонидович говорит много лишнего, страшно ощущает духоту, тесноту, суетливость полной хозяйки дома, которой негде суетиться; он стирает со лба пот.

Наконец начал.

Нет, еще слова и слова о романе. Точно могу записать немногое: «Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передоверил ему свои мысли».

Читает.

Все, что изнутри, – чудо. Чудо до тех пор, пока изнутри. Забастовка дана извне, и хотя и хорошо, но тут чудо кончается. Читает горячо, как будто «жизнь висит на волоске»[7], но из последних сил.

Не понимаю, какие люди кругом. Мучаюсь духотой, кровь стучит в больной глаз, и глаз наливается болью. Передо мною все время это горячее лицо и какой-то, может кажущийся, но вполне ощутимый его поворот ко мне. Он как-то читает не только всем вместе, но и мне.

Хозяйка, топчась и задевая спиной, плечами и ногами окружающих, самоотверженно и приветливо разносит бутерброды и, к счастью, вино.

Никто не говорит ничего интересного, а я просто молчу.

Борис Леонидович ждет слов; торопится домой и хочет, напротив, не уезжать, а оставаться и пить; хочет говорить и хочет, чтобы говорили другие. То, что говорит он, так же гениально, как стихи и как лучшие страницы романа, но я все роняю, все теряю: всего слишком много для моего страха забыть.

Глаз колет зайчик от зеркала.

Какая-то седая дама (судя по выговору, актриса) произносит какие-то вялые пустяки.

Борис Леонидович читает стихи из романа.

«Рождество»! «Рождество»!

Читает, как всегда, с интонациями, для меня неожиданными.

Назад еду в машине Весниных5.

И вот я дома. И пишу ему письмо.

5 апреля 1947. Борис Леонидович читал главы из романа у П. А. Кузько. Чтение было устроено Ивинской. Из приглашенных ею помню И. С. Зильберштейна и некоего гражданина в американских брюках; как мне объяснили, это отец Игоря Моисеева. Присутствовали: хозяин дома, Кузько; его молодая жена; его прежняя жена – пожилая Муза Николаевна (секретарша К. М. Симонова). Был также Агапов и какой-то неизвестный мне актер – на ты с Борисом Леонидовичем. Я пригласила своих друзей: Т. Г. Габбе, Э. Г. Герштейн и П. А. Семынина6. Тамара Григорьевна заболела и не пришла, а мы трое сидели рядом.

Накануне я отговаривала Ивинскую устраивать чтение у Кузько, но она была неудержима.

Уже через несколько дней ненавистник Пастернака, Кривицкий7, кричал в редакции нечто угрожающее о подпольных чтениях контрреволюционного романа.

5 апреля 47 года Борис Леонидович, читая роман у Кузько, произнес небольшое предисловие. Мне удалось записать его речь стенографически:

«Я думаю, что форма развернутого театра в слове – это не драматургия, а это и есть проза. В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи.

Стихотворение относительно прозы – это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником.

Я, так же как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, – распада, продолжающегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно – и только теперь это стало удаваться, – хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня, в рамках моей собственной жизни, это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане – это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя.

Летом просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине. Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке. (У Блока были поползновения гениальной прозы – отрывки, кусочки.)

Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда – из Блока – идут и движут меня дальше. В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию».

12 мая 1947. Вечером позвонил Б. Л. Он и вчера звонил мне, но был крайне возбужден, устал и невнятен. Он сказал, что читал у Кончаловских, где должно было быть много народа. И не пришел никто, кроме Иванова с Комой, причем Иванов был недоволен романом8. Все это он произносил весьма сбивчиво, голосом измученным.

Это вчера. А сегодня он звонил мне потому, что я вчера послала ему поэму[8].

О, если бы на кухне не кричали и я могла бы записывать параллельно или хотя бы запоминать! Но именно от напряжения, от усилия ничего не забыть я и не в силах помнить. На этот раз я поверила голосу его и спокойным словам и теперь счастлива. На этот раз он говорил искренне: тут, конечно, щедрость, но, хочется верить, и искренность. Постараюсь записать хотя бы крохи, обрывки, пусть без связи, но зато – точно.

«Аскетическая, протестантски-скромная, но всюду свободная и смелая вещь».

«Это лучше стихов. Там только отдельные строки, а тут все: и «хранитель холода», и Нева, и «унеси же его, унеси», и «ящик»».

14 мая 1947. Пастернак – мне о разговоре с Симоновым в «Новом Мире». (Я уже там в это время не работала.)

Б. Л.:

– Я ему говорю: «Неужели вы не понимаете, что я беспартийный не случайно? Что же вы думаете, у меня ума не хватает, чтобы подать заявление в партию? Или рука правая отсохла? Неужели вы меня хотите заставить на пленуме это объяснять? Ну что же, я объясню, потом меня сотрут в пыль и вы будете иметь удовольствие при этом присутствовать…» Единственные были в нашем разговоре человеческие слова – это о встрече Симонова с моей сестрой в Англии. Она пришла к ним, когда их принимали в Оксфорде. Вошла женщина, и с нею два мальчика. Симонов сказал: «Два красивые мальчика». И они говорят по-русски. Вот это меня потрясло… Значит, она их научила по-русски… Они родились и выросли там.

Далее:

– Я запретил Зине рассказывать мне обо всех запугивающих сплетнях и вообще разговаривать на эту тему. Я принялся за переводы и роман.

Ивинская показала мне письмо Гольцева к Пастернаку9. Плоское, убогое, деревянное: «Ты – человек глубоко советский, и нападения на тебя Перцова10 и Суркова11 меня не удовлетворяют. Ты советский, и я тебя люблю. Но ты дал повод врагам тебя хвалить. Ты подарил мне стихи из романа, которые можно истолковать как отклик на современность – и поэтому ты должен теперь выступить с присущей тебе искренностью» и т. д.

Сколько, однако, людей толкают сейчас Бориса Леонидовича под руку. (Из письма Гольцева следует, на мой взгляд, одна-единственная несомненная истина: так как на свете много Гольцевых и того больше Кривицких – нельзя раздавать направо и налево ненапечатанные стихи.)

17 июня 1947. День начался счастливо: звонком Бориса Леонидовича. С отвычки – голос его, доброта, щедрость его и гениальность каждый раз кажутся чудом. И возраст – юность бьет ключом. И опять это мучение: не могу, не умею записать поток речи слово в слово.

Сейчас он переводит Петефи в каких-то огромных количествах, потом возьмется за «Короля Лира». А роман отложен. Это его гнетет. Я придумывала утешения. «Ведь вы не просто так работаете над переводами, ведь это ради романа, вы зарабатываете себе возможность писать свое, не отрываясь». Утешение, конечно, слабое: внутри роман пишется уже сейчас, а переводы уничтожают в Пастернаке Пастернака. Не мытьем, так катаньем, а умеют-таки помешать ему писать свое.

Я спросила о лесе.

– Какой лес! Я леса не вижу, не бываю в лесу, я перевожу без перерыва, и когда вечером выхожу к Зине и Ленечке – это одно тартюфство, потому что от работы я уже глух и слеп… Все кончилось. Когда я писал роман, я чувствовал вокруг себя особое племя, родное мне, с которым мне было не больно, а теперь все это осталось где-то далеко, как не бывало. Приезжал ко мне Асмус, с ним брат с женой, все привычные, милые люди: потом я был у Константина Александровича12, там Алянский13, – все мудры и рассудительны. Мы пили водку. Я потом говорю Зине: «Вот и водка мне перестала помогать». А она говорит: «Это не водка перестала, а люди перестали».

Расспрашивал подробно и ласково о моем житье-бытье. Я рассказывала (конечно, не рассказывая).

– Заходил как-то ко мне Корней Иванович. Я ему говорил снова о вашей поэме. Корней Иванович мне: «Бедная Лида». А я ему: «Почему она бедная? Она живет по закону поэтов, как все мы». Вот и вышло, что я вас не пожалел.

25 июня 1947. Была у Пастернака. Дед послал за Henry Jamesʼом. Борис Леонидович взял книгу у Деда и еще не успел прочесть, а Деду срочно понадобилась. «Скажи, что мне только на один день для справки, а послезавтра я ему пришлю ее снова».

Пастернак, голый до пояса, копался на самом солнцепеке.

Увидев меня, он ушел в дом одеваться и крикнул из окна сверху, что книгу должен поискать.

Я была принята на террасе самой Зинаидой Николаевной, чего прежде никогда не случалось.

На ковровой дорожке молча играет Леничка. Белоснежная скатерть: белоснежная панама на голове у хозяйки, цветы в горшках на полу, на подоконниках. Уют и покой.

У Зинаиды Николаевны много тучных плеч и очень много тучной, черной от солнца спины: она в сарафане.

Говорит она как-то странно – отрывисто – в сторону, – глядя при этом не в лицо собеседнику, а куда-то мимо.

Она спросила, что я думаю о пленуме и о положении Бориса Леонидовича. Не следует ли Пастернаку обратиться с письмом «наверх»?

Я сказала, что в таких вещах я плохой советчик: газет не читаю, о пленуме не думаю ровно ничего, но, по-моему, всякие письма «наверх» – бессмысленны.

– Пока Борис не сделает заявления, его дела не поправятся, – сказала Зинаида Николаевна с резкостью.

– Каким же заявлением можно опровергнуть чушь? – спросила в ответ я. – Чушь тем и сильна, что неопровержима. Единственный способ, по-моему, – это молчать и работать. Ведь вот молчит же в ответ на все клеветы Ахматова – и молчит с достоинством.

– Ах, боже мой, нашли с кем сравнивать! Борис – и Ахматова! – Тут Зинаида Николаевна впервые взглянула мне прямо в лицо. – Борис – человек современный, вполне советский, а она ведь нафталином пропахла.

Лучше бы всего было сразу встать и уйти. Но как же – без книги? И тут как раз спустился сверху Борис Леонидович, сверкающий сединой, новым галстуком, щедрой улыбкой, радушием, пододвинул свой стул к моему – и уйти сделалось уж совсем невозможно. Ушла не я, а Зинаида Николаевна. Пока мы разговаривали (или, точнее, все время, пока Борис Леонидович произносил не воспринимаемый мною монолог) Зинаида Николаевна таскала воду в огород. Плечи и руки у нее сильные, мускулы как у борца.

Борис Леонидович между тем рассказывал мне о молодой Марине [Цветаевой]. Что? Не помню. Я молчала и притворялась слушающей, но не слыхала ровно ничего. Зинаида Николаевна, уже невидимая, крикнула откуда-то издали, чтобы мы шли обедать. Прекрасный предлог проститься, но Борис Леонидович загудел, загородил мне дорогу, и я осталась. Перешли на другую веранду. Обедать я не обедала, но сидела. Обед прошел в полном молчании: Зинаида Николаевна и Борис Леонидович ели поспешно и друг с другом не разговаривая. Наконец я простилась – как будто для этого необходимо было дожидаться их последнего глотка!

Борис Леонидович проводил меня до калитки.

– Вы, кажется, чем-то расстроены? – спросил он вдруг, вручая мне книгу.

– Я? Нет.

– А вот Зинаида Николаевна все расстраивается из-за пленума. Она даже требует, чтобы я что-то кому-то писал. Но я читать их не могу, как же я им буду писать? Кланяйтесь, пожалуйста, папе.

22 июля 1947. Борис Леонидович встретил на улице Люшу и попросил, если я могу, чтобы я зашла к нему завтра в четыре.

24 июля 1947. Вчера к четырем я собралась было к Пастернаку, но без четверти четыре он внезапно явился сам. (Это что же – Зинаида Николаевна не желает меня более видеть? Ну и ну!) Борис Леонидович в белых одеждах, а лицо и руки перенасыщены солнцем. Мы втроем – он, Дед и я – сели за стол в тени под деревьями. И сразу начался разговор, мучительный своею незапоминаемостью. Ведь не запоминать и не записывать Пастернака – великий грех – а как запомнить? Запоминаешь только тему, не слова; или хуже: и слова запоминаешь, но не точно… Он прочел «Бурю» Эренбурга и «Необыкновенное лето» Федина. Кое-что все-таки записываю точно. О «Лете» сказал: «В пятом номере лучше, чем в предыдущих». (Ему хотелось похвалить Федина, но он не придумал – как.)

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу